「筋肉量を増やしたいけど、身体が大きくなるのは嫌」「筋トレしても体重が増えるのが不安」といった悩みを抱える女性は少なくない。

実は、筋肉量を増やすことは、身体を大きくすることではなく、健康的に「引き締める」ための近道。基礎代謝の向上や冷え・むくみの改善など、見た目にも内側にも嬉しい変化が現れる。

この記事では、女性の筋肉量の平均値と理想的な数値をはじめ、筋肉量を増やすメリット、効果的なトレーニングメニュー、食事・生活習慣の整え方を解説する。

この記事の監修者

つむら みおさん

パーソナルトレーナー/ハーティネス株式会社代表

この記事の検証者

山田 しおりさん

フィットネスクラブで身体を動かす習慣はあったものの、きちんと身体に合った方法で運動できているか不安になり、2023年からパーソナルトレーニングに定期的に通い始める。 仕事が忙しい時期はとくに運動不足気味のため、歩いて移動できる場所は電車やバスは使わないように心がけている。

まずは知っておきたい筋肉にまつわる言葉

- 筋肉量・筋肉率

- 体脂肪率・BMI

- 骨格筋量・骨格筋率

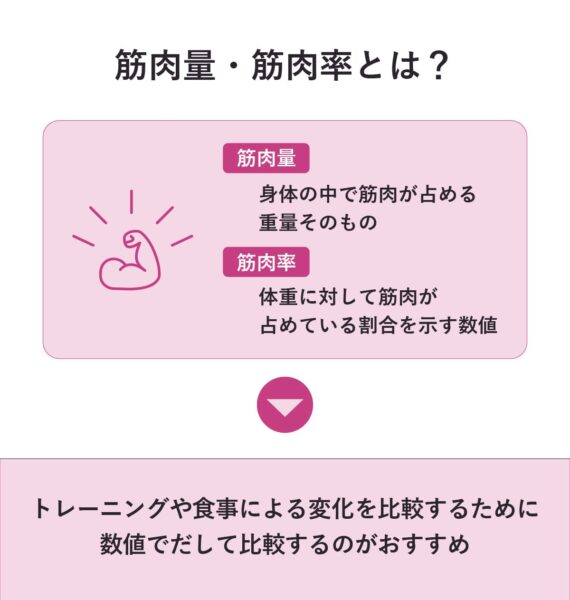

筋肉量・筋肉率

筋肉量とは、身体の中で筋肉が占める重量そのものを指し、主に自分の意思で動かせる筋肉の量を示す。一方、筋肉率は体重に対して筋肉がどれくらいの割合を占めているかを示す数値で、体脂肪率と並んで健康やボディラインの指標として使われる。

筋肉量は増減の「実数値」を把握できるため、トレーニングや食事による変化を正確に比較する際におすすめ。

また、同じ体重増加でも筋肉が増えたのか脂肪が増えたのかを見極めるには、「筋肉量」と「体脂肪量」をどちらも数値で出して比較することが大切。

体脂肪率・BMI

| 言葉 | 意味 |

| 体脂肪率 |

|

| BMI |

|

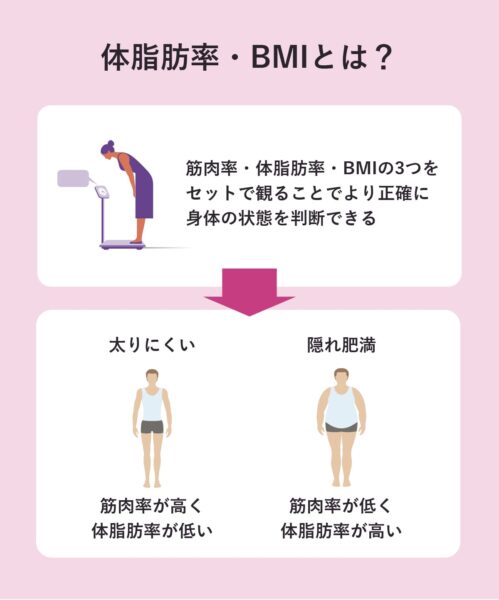

筋肉量や筋肉率を正しく見るためには、体脂肪率やBMIとの関係をあわせて見ることが大切。体重の増減だけでは、身体の中で何が変化しているのかを正確に判断できない。

筋肉率・体脂肪率・BMIの3つをセットで見ることでより正確に身体の状態を判断することができる。例えば筋肉率が高く、体脂肪率が低い状態は「代謝が高く太りにくい身体」で、BMIが標準でも筋肉率が低く体脂肪率が高い場合は「隠れ肥満」の可能性もあるので注意しよう。

骨格筋量・骨格筋率

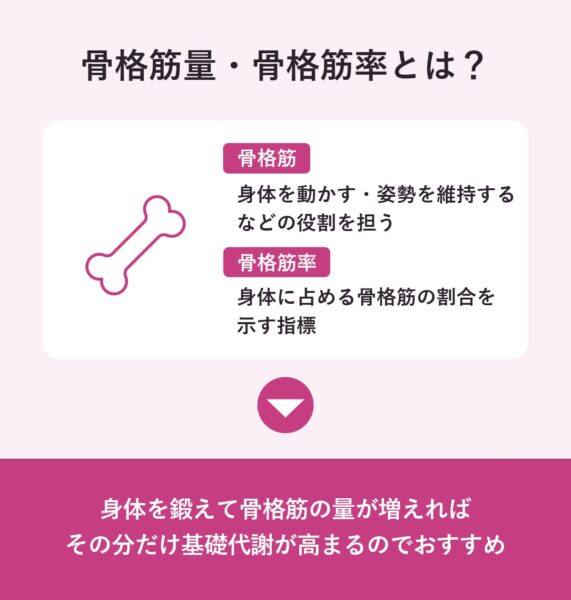

骨格筋率とは、身体に占める骨格筋の割合を示す指標。身体にある筋肉は、「骨格筋」「心筋(心臓の筋肉)」「平滑筋(臓器に存在する筋肉)」の3つに分けられ、このうち一般的に筋肉として知られているのが骨格筋。

骨格筋は、「身体を動かす」「姿勢を維持する」「エネルギーを生み出す」といった役割を担っています。体を鍛えて骨格筋の量が増えればその分だけ基礎代謝が高まるので、ダイエットやトレーニングをする際は、この数値の増減にも気をつけるのがポイント。

【年代別・体重別】女性の筋肉量・筋肉率の平均

- 筋肉量・筋肉率の計算方法

- 女性の筋肉量・筋肉率の平均値

筋肉量・筋肉率の計算方法

筋肉量や筋肉率は、体組成計を使って定期的に確認すると変化を実感しやすい。毎日の測定は体調や水分量の影響を受けやすく、誤差が大きくなるため、週単位で「悪い方向に進んでいないか」を確認し、月単位で全体の傾向をチェックするのがおすすめ。

また、筋肉率は見た目の変化や身体の感覚も重要な指標となる。例えば筋肉量が増えても体重が変わらない場合、体脂肪量が同時に減少している可能性が高い。

そのため、筋肉量と体脂肪量の両方を数値で比較しながら、鏡での見た目や日常動作の軽さなども合わせて判断することが大切。

【筋肉量の求め方】

- 体脂肪量=体重×体脂肪率

- 除脂肪量=体重-体脂肪率

- 筋肉量=除脂肪量×0.5

- 筋肉率(%)=筋肉量(kg)÷体重(kg)×100

監修者:つむら

体重や体脂肪率の変化とあわせて定期的にチェックすると、トレーニング効果を数値で実感しやすくなります。

【年代別・体重別】女性の筋肉量・筋肉率の平均値

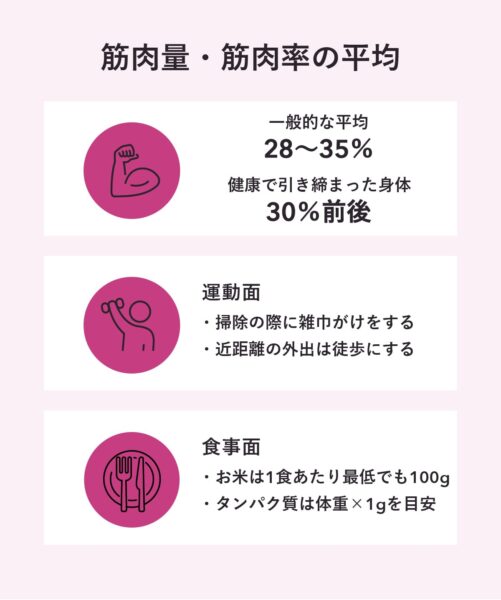

成人女性の筋肉率(体重に占める筋肉の割合)は、一般的に28〜35%が平均とされる。体型や運動習慣、年齢によって個人差があるが、健康的で引き締まった体を目指すなら30%前後を目安にするとよい。

とくに20〜40代では33〜35%が理想的とされ、この水準を維持できると基礎代謝が高く、太りにくい体質を保ちやすい。

筋肉率を維持するためには、特別なトレーニングよりも日常の中で体を動かす工夫が大切。

たとえば、掃除の際にワイパーではなく雑巾がけをする、近距離の外出は徒歩にするなど、自然と筋肉を使う動きを取り入れるとよい。

食事面では、PFCバランス(タンパク質・脂質・炭水化物)を整えることが基本。お米は1食あたり最低でも100g、タンパク質は体重×1gを目安に摂取する。脂質は1日40g前後を上限とし、極端に減らさないことがポイント。

■年代別:女性の筋肉率・筋肉量の平均目安

| 年代 | 筋肉率の平均値 | 体型・見た目の特徴 |

|---|---|---|

| 20代 | 約33〜35% | 全体的に引き締まり、姿勢が安定している |

| 30代 | 約31〜34% | 運動習慣により差が大きい |

| 40代 | 約30〜33% | 下半身やお腹まわりに脂肪がつきやすくなる |

| 50代 | 約29〜32% | 引き締まりにくく、姿勢維持が難しくなる |

| 60代以上 | 約27〜30% | 筋肉の減少により体の安定性が低下 |

■体重別・体脂肪率別の筋肉量の目安

| 体重 | 体脂肪率20% | 体脂肪率25% | 体脂肪率30% | 体脂肪率35% | 体脂肪率40% |

| 40kg | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 |

| 45kg | 18.0 | 16.9 | 15.8 | 14.6 | 13.5 |

| 50kg | 20.0 | 18.8 | 17.5 | 16.3 | 15.0 |

| 55kg | 22.0 | 20.6 | 19.3 | 18.0 | 16.5 |

| 60kg | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.0 |

| 65kg | 26.0 | 24.4 | 22.8 | 21.1 | 19.5 |

| 70kg | 28.0 | 26.3 | 24.5 | 22.8 | 21.0 |

監修者:つむら

筋肉率は体組成計の測定条件(体水分量・時間帯など)でも変化するため、数値だけで一喜一憂せず、体調や動きやすさの感覚と合わせて判断することが大切です。

【年代別】女性が目指すべき理想の筋肉量

女性が健康的で引き締まった身体を保つためには、体重の30〜35%前後の筋肉率を目安にするとよい。この範囲では基礎代謝が高く、脂肪が燃えやすい「太りにくい体質」を維持しやすくなる。

筋肉量は体重や年齢、運動習慣によって変化するが、目標設定の指標として「自分の体重に対する筋肉率」を意識するのがおすすめ。

■年代別の理想の筋肉率

| 年代 | 理想的な筋肉率 |

|---|---|

| 20代 | 約35%前後 |

| 30代 | 約34%前後 |

| 40代 | 約33%前後 |

| 50代 | 約32%前後 |

| 60代以上 | 約31%前後 |

女性の筋肉量が減るおもな原因

- 加齢

- 食事・栄養不足

- ホルモンバランスの変化

- 運動不足による代謝低下

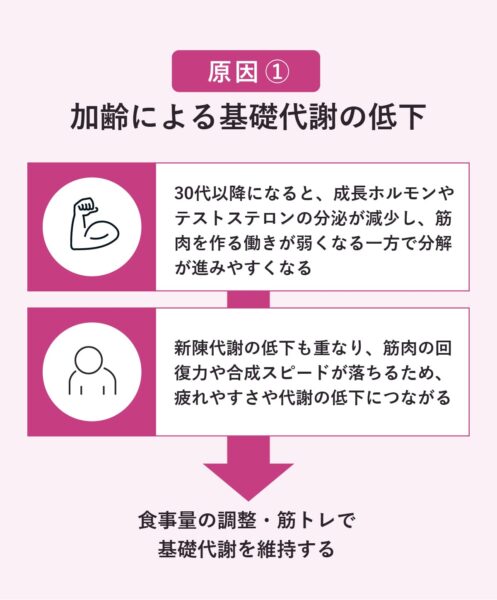

加齢

加齢は筋肉量が減少する大きな要因のひとつ。30代以降になると、成長ホルモンやテストステロンの分泌が減少し、筋肉を作る働きが弱まる一方で、分解が進みやすくなる。

新陳代謝の低下も重なり、筋肉の回復力や合成スピードが落ちるため、疲れやすさや代謝の低下につながる。

とくに衰えやすいのが下半身の筋肉で、大腿四頭筋(太ももの前)や大臀筋(お尻)、ハムストリングス(太ももの裏)が早い段階で弱りやすい。これらの筋肉が減ると、立ち上がりや歩行が不安定になりやすい。

年齢に合わせた筋トレやストレッチを継続することで、サルコペニア(加齢性筋肉減少症)を予防し、筋肉の減少スピードを緩やかに保てる。

監修者:つむら

加齢による筋肉減少を防ぐには、軽い筋トレやストレッチを継続することが効果的です。完全に減少を止めることはできないが、筋肉を刺激し続けることで、低下のスピードを抑えることは十分に可能です。

【サルコペニア(加齢性筋肉減少症)とは?】

サルコペニア(加齢性筋肉減少症)とは加齢によって筋肉量と筋力が低下する状態を指す。主に40〜50代から進行し、下半身を中心に筋肉が減少していくのが特徴。

放置すると、転倒リスクの増加・歩行速度の低下・基礎代謝の低下につながり、肥満や生活習慣病の発症リスクも高まるが、適度な筋トレとバランスの取れた食事を続けることで、サルコペニアの進行は予防・改善できる。

食事・栄養不足

筋肉を維持・増やすには、食事からの栄養摂取が不可欠。十分なたんぱく質やエネルギーが不足すると、身体は筋肉を分解してエネルギー源にしてしまう。

過度なダイエットによる食事制限は、脂肪とともに筋肉量の減少を引き起こす原因に。筋肉を維持したい人は、体重1kgあたり1〜1.5gのたんぱく質摂取を目安に、鶏むね肉・魚・卵・大豆製品などをバランスよく取り入れることが大切。

たんぱく質とあわせて、炭水化物やビタミンB群を摂ることで、筋合成がよりスムーズに進む。

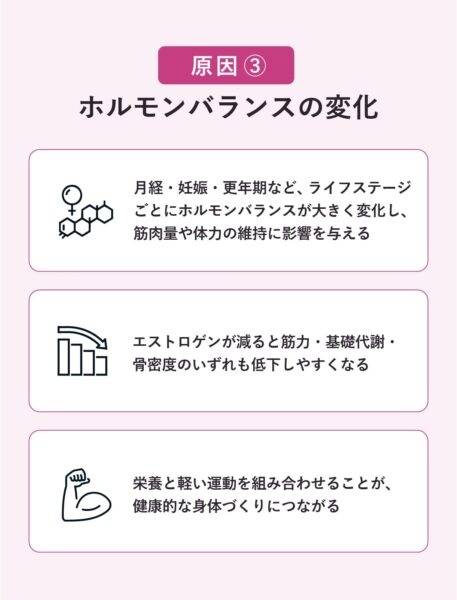

ホルモンバランスの変化

女性は月経・妊娠・更年期など、ライフステージごとにホルモンバランスが大きく変化し、それが筋肉量や体力の維持に影響を与える。とくに更年期以降は、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少し、筋肉や骨、細胞を保つ働きが弱まる。

エストロゲンは、筋肉の合成を助け、骨密度を維持し、代謝を高める重要な役割を担うため、このホルモンが減ると筋力・基礎代謝・骨密度のいずれも低下しやすくなる。この時期は、ホルモン変化を止めることはできなくても、筋肉を守る生活習慣を意識することで代謝や体力の低下を防げる。

また、筋肉を維持するためにはたんぱく質の十分な摂取も欠かせない。ホルモン変化により代謝が下がる時期ほど、栄養と軽い運動を組み合わせることが、健康的な身体づくりの鍵になる。

運動不足による代謝低下

運動不足は筋肉量と基礎代謝の低下を同時に引き起こす。筋肉が使われない状態が続くと、エネルギー消費が減り、筋肉そのものが分解されやすくなる。

とくにデスクワーク中心の生活では、下半身の大きな筋肉が使われにくい。階段を使う、1駅分歩く、軽いスクワットを取り入れるなど、日常の中に動く習慣を取り戻すことがポイント。

女性が筋肉量を増やすメリット

- 基礎代謝が上がり、太りにくい身体になる

- 姿勢が整い、体型が引き締まる

- 冷えやむくみが改善される

- 骨密度が向上する

- フレイルの予防につながる

監修者:つむら

女性にとって筋肉を増やすことは、見た目の引き締めだけでなく、代謝・健康・美容のすべてに直結する重要なポイントです。見た目と健康のどちらも叶えるために、日常的に筋肉を「育てる習慣」を持つことが大切です。

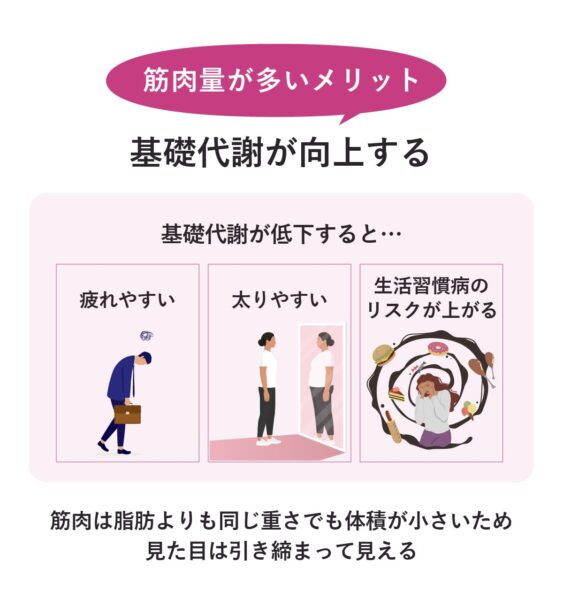

基礎代謝が上がり、太りにくい身体になる

筋肉は、体内でもっとも多くのエネルギーを消費する組織であり、筋肉量が増えるほど基礎代謝が高まる。安静時にも多くのカロリーを消費できるため、筋肉を増やすことは「太りにくい身体」をつくるうえで欠かせない要素。

女性が効率的に基礎代謝を上げるには、脚・背中・胸などの大きな筋肉を優先的に鍛えることが大切。とくに脚の筋肉は全身の中でも体積が大きく、エネルギー消費量が多い。

筋肉を増やすと一時的に体重が増えることがあるが、それは「筋肉の重さ」が増えたため。筋肉は脂肪よりも同じ重さでも体積が小さいため、見た目は引き締まって見える。

体重だけで判断せず、筋肉率や体脂肪率など体組成のバランスを見ることが、本質的な健康やボディメイクの成果を確認するうえで重要。

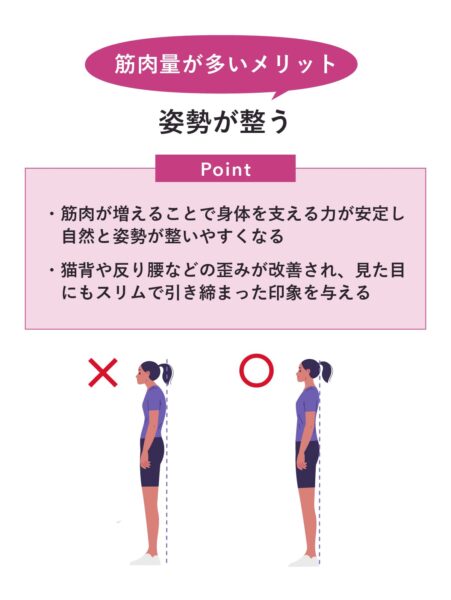

姿勢が整い、体型が引き締まる

筋肉が増えることで身体を支える力が安定し、自然と姿勢が整いやすくなる。とくに体幹や下半身を鍛えると、猫背や反り腰などの歪みが改善され、見た目にもスリムで引き締まった印象を与える。

猫背の場合は胸を開くストレッチ、反り腰の場合は腰や太もも前面を伸ばすストレッチを意識すると効果的。また、日常生活では「おへそを縦に伸ばすような意識」で姿勢を保つとよい。

筋肉量が増えることで、姿勢維持に必要な筋力が自然と働くようになり、体型の引き締まりを実感しやすくなる。鏡で変化を感じ始めるのは1か月程度、周囲から「痩せた?」と声をかけられるのは3か月前後が目安。

冷えやむくみが改善される

筋肉は、血液を全身に送り出す第二の心臓とも呼ばれるポンプ機能を持つ。筋肉量が少ないと血液循環が滞り、冷えやむくみが慢性化しやすくなる。とくに下半身の筋力低下は、足先の冷え・脚のだるさ・むくみの原因になりやすい。

デスクワークや立ち仕事など、同じ姿勢が続く生活は血流を悪化させる要因に。睡眠不足・運動不足・水分不足も代謝低下を招き、体温が上がりにくくなる。

改善するためには、スクワットやカーフレイズなどでふくらはぎや太ももを動かすことが効果的。また、ストレッチや軽いもみほぐし(ボディケア)で筋肉を緩めることも血流促進につながる。

水分をこまめにとり、入浴や温熱ケアで身体を温める習慣を持つと、冷えやむくみの改善がより実感しやすくなる。

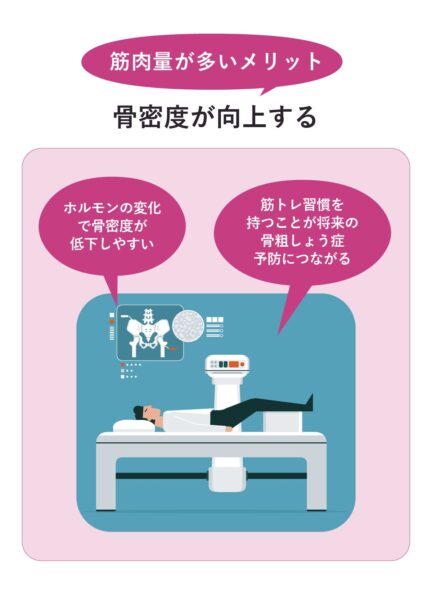

骨密度が向上する

筋肉を動かす際の「負荷刺激」は骨に伝わり、骨芽細胞を活性化させて骨を強くする。女性は加齢や更年期のホルモン変化で骨密度が低下しやすいため、若いうちから筋トレ習慣を持つことが将来の骨粗しょう症予防につながる。

とくに下半身の筋トレであるスクワット・レッグプレスなどは、骨と筋肉の両方を効率的に強化できるのでおすすめ。

フレイルの予防につながる

フレイルとは加齢によって筋力や体力が低下し、介護が必要になる前段階の「虚弱状態」。女性は男性より筋肉量が少ないため、40代以降に急激に筋力が落ちやすい。

筋トレ+たんぱく質摂取を習慣化することで、姿勢維持や歩行に必要な筋肉を保ち、フレイルを予防できる。「筋肉を守ること」は、将来の健康と自立を支える最大の投資といえる。

女性が筋肉量を増やすための自宅筋トレメニュー5選

- スクワット

- ヒップリフト

- プランク

- ひざつきプッシュアップ

- ドローイン

スクワット

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅に開き直立する

- イスに座るように腰を下げる

- 太ももが床と平行になったら立ち上がる

| バリエーション | 約6種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 不要 |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、ハムストリング、大臀筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- ひざを過度に前に出さない

- 背中を丸めない

ひざを過度に前に出さない

背中を丸めない

スクワットの種類

| バーベルスクワット |

|

| フロントスクワット |

|

| ゴブレットスクワット |

|

| ワイドスクワット |

|

| ブルガリアンスクワット |

|

検証者:山田

下半身全体をしっかり使う感覚があり、終わった後は脚だけでなく体幹まで疲労感を感じました。

フォームを意識しないとひざが前に出やすく、太ももの前側ばかりに効いてしまうため、かかと重心を意識することが大切だと思いました。

監修者:つむら

スクワットは下半身の大筋群(大腿四頭筋・ハムストリングス・大臀筋)を効率的に鍛える基本種目です。

背筋を伸ばし、ひざがつま先より前に出ないように動作すると関節への負担を抑えられます。腰を痛めやすい人は浅めの可動域から始め、フォームの安定を優先しましょう。

ヒップリフト

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 仰向けに寝てひざを90度に曲げ、足を床につける

- 手は身体の横に添える

- 肩からひざまでが一直線なるまでお尻を持ち上げる

- ゆっくりもとに戻す

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | ハムストリング、大臀筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- ひざを開きすぎない

ひざを開きすぎない

ヒップリフトの種類

| ダンベルヒップリフト |

|

| バーベルヒップリフト |

|

| ワンレッグヒップリフト |

|

検証者:山田

お尻を持ち上げる動作で、腰ではなくお尻に力を入れる意識が大切だと感じました。

最初は太もも裏がつりそうになりましたが、動作に慣れると下半身がしっかり支えられている感覚がありました。

監修者:つむら

ヒップリフトは大臀筋とハムストリングスの強化に効果的なトレーニングです。

腰を反らせすぎず、骨盤をまっすぐ持ち上げる意識で行うと腰痛のリスクを軽減できます。呼吸を止めずに動作を繰り返すことがポイントです。

プランク

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

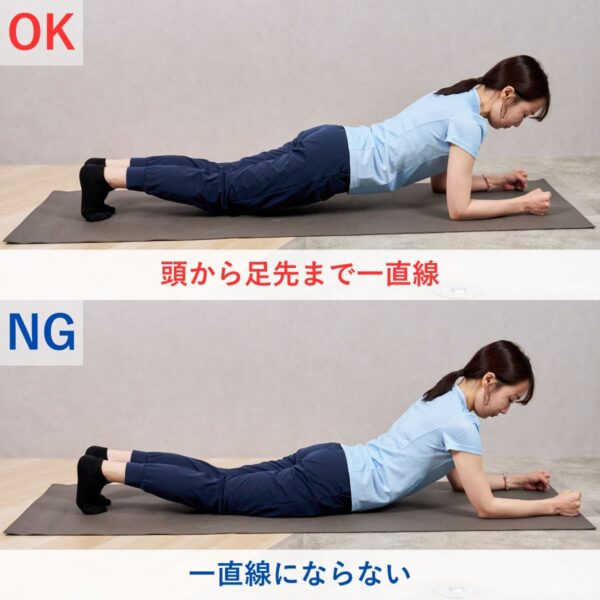

- うつぶせになり、ひじを肩幅に開く

- つま先を立て、身体を持ち上げる

- 頭から足先まで一直線になるように、お腹に力を入れて姿勢をキープする

| バリエーション | 約7種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 腹直筋・腹斜筋・脊柱起立筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- 頭から足先までを一直線に保つ

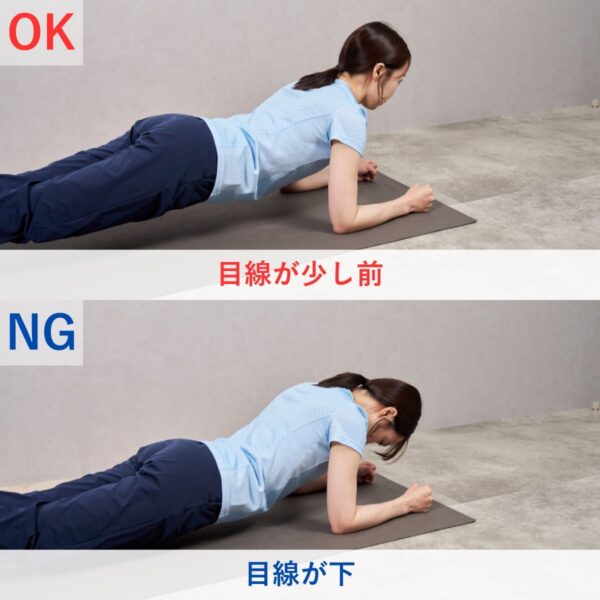

- 目線は床の1m先に向ける

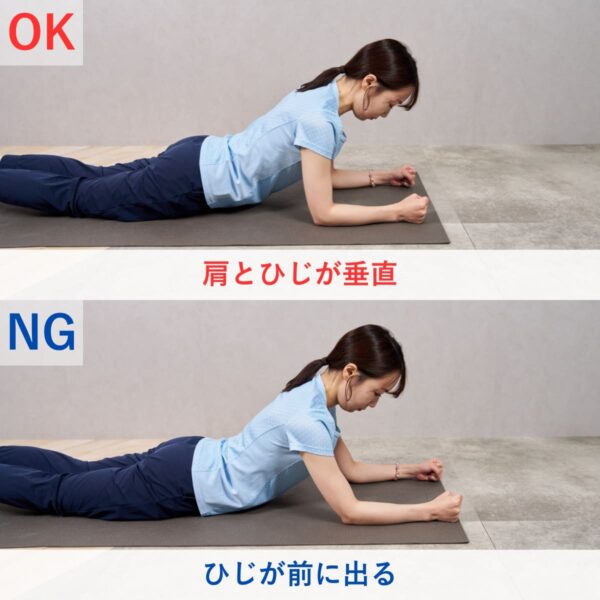

- 肩とひじを垂直におく

頭から足先までを一直線に保つ

目線は床の1m先に向ける

肩とひじを垂直におく

プランクの種類

| ひざつきプランク |

|

| プランクツイスト |

|

| サイドプランク |

|

| シングルレッグプランク |

|

| ニーインプランク |

|

| バランスボールプランク |

|

検証者:山田

見た目以上にきつく、時間が経つほど体幹がプルプルしてくる感覚がありました。腰が下がると楽になりますが、姿勢を保とうと意識することでお腹まわりの筋肉がしっかり使われていると感じました。

監修者:つむら

プランクは体幹全体を鍛える代表的な種目です。頭からかかとまでを一直線に保ち、腰が落ちたり反ったりしないよう注意が必要です。

初心者は30秒程度から始め、無理なく時間を延ばしていくとよいでしょう。

ひざつきプッシュアップ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

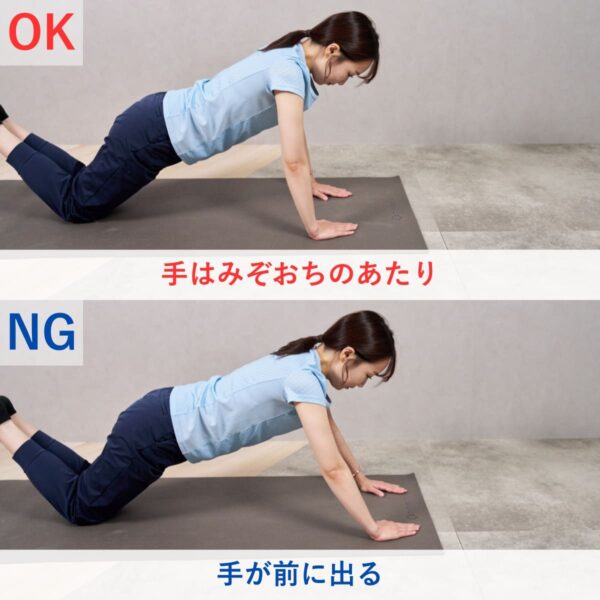

- 肩幅よりもやや広めに手幅を広げ、みぞおちあたりにセットする

- 身体が直線になるようにひざをついて脚を伸ばす

- ひじを曲げてギリギリまで降ろす

- 身体をもち上げる

| バリエーション | 約7種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | 床マット |

| 鍛えられる部位 | 大胸筋・三角筋・上腕三頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- 手をみぞおちあたりの位置に置く

- 上がるときに腰を反らさない

手をみぞおちあたりの位置に置く

上がるときに腰を反らさない

プッシュアップの種類

| プッシュアップ |

|

| ワイドプッシュアップ |

|

| ナロープッシュアップ |

|

| デクライン・プッシュアップ |

|

| リバース・プッシュアップ |

|

| バック・プッシュアップ |

|

検証者:山田

腕だけでなく胸やお腹にも効いている感覚があり、意外と全身を使うことに驚きました。ひざをつくことでバランスが取りやすく、筋力に自信がなくても安心して取り組めました。

監修者:つむら

ひざつきプッシュアップは、通常の腕立て伏せより負荷が軽く、上半身を無理なく鍛えられます。ひじを張りすぎず、胸を床に近づけるように動作すると胸筋や上腕三頭筋にしっかり効きます。

慣れてきたら脚を伸ばした通常のプッシュアップに移行するとよいでしょう。

ドローイン

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 身体の力を抜き、リラックスした状態になる

- 鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹を膨らませる

- 口からゆっくりと息を吐きながら、お腹をへこませる

| バリエーション | 約4種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅・ジム |

| 器具・設備 | イス |

| 鍛えられる部位 | 腹横筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

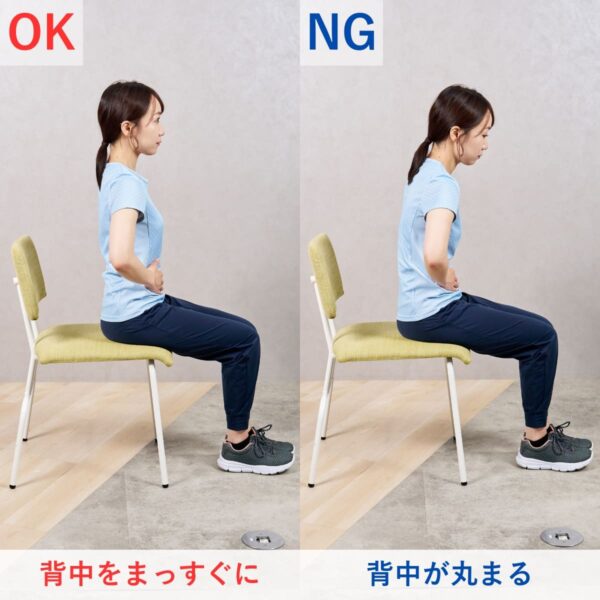

- 背中をまっすぐにする

- 肩に力を入れない

背中をまっすぐにする

肩に力を入れない

ドローインの種類

| 仰向けドローイン |

|

| 立位ドローイン |

|

| 四つん這いドローイン |

|

検証者:山田

お腹をへこませるだけのシンプルな動作ですが、意識を向けると内側の筋肉が使われている感覚がありました。電車の中やデスクワーク中でもできるため、続けやすいと感じました。

監修者:つむら

ドローインは腹横筋を中心としたインナーマッスルを鍛える呼吸トレーニングです。姿勢を正し、鼻から息を吸ってお腹をふくらませ、口から息を吐きながらお腹を凹ませる動作をゆっくり繰り返します。

継続することで姿勢改善やお腹の引き締めにも効果があります。

女性が筋肉量を増やすための食事と生活習慣のコツ

- たんぱく質を意識的にとる

- エネルギー不足に注意する

- 水分・ミネラルをしっかり摂る

- 質の高い睡眠をとる

たんぱく質を意識的にとる

筋肉を増やすには、たんぱく質の摂取が大切。筋肉はたんぱく質からつくられるため、十分な量を摂ることが筋肉量アップの基本。

1日の目安は「体重(kg)×1〜1.5g」。体重50kgの人なら、50〜75gのたんぱく質を意識的に摂るとよい。鶏むね肉・卵・豆腐・魚・ギリシャヨーグルトなど、脂質が少なく吸収の良いたんぱく源を中心に選ぶのがポイント。

食事だけで不足する場合は、プロテインを活用し、1日トータルでたんぱく質量を確保することが大切。

■体重別タンパク質の目安量

| 体重 | タンパク質の目安 |

| 45kg | 45g~67.5g |

| 50kg | 50g~75g |

| 55kg | 55g~82.5g |

| 60kg | 60g~90g |

| 65kg | 65g~97.5g |

| 70kg | 70g~105g |

| 75kg | 75g~112.5g |

| 80kg | 80g~120g |

エネルギー不足に注意する

筋肉を増やしたいのに、食事量を減らしてしまう女性は多い。しかし、摂取カロリーが少なすぎると、身体は筋肉を分解してエネルギーを補おうとする。

筋肉をつけるには、「軽いオーバーカロリー」状態(摂取カロリー>消費カロリー)を意識することがポイント。炭水化物も極端に減らさず、玄米・オートミール・さつまいもなど低GIで血糖値を緩やかに上げる食品を取り入れると、筋肉の合成がスムーズに進む。

水分・ミネラルをしっかり摂る

筋肉の約70%は水分で構成されている。水分が不足すると筋肉の合成や代謝が滞り、疲労やけいれんの原因にも。

さらに、汗とともにナトリウム・マグネシウム・カリウムなどのミネラルも失われるため、水分とミネラルの両方を補うのがポイント。1日あたり1.5〜2リットルを目安に、運動中はスポーツドリンクや経口補水液を活用しよう。

質の高い睡眠をとる

睡眠中は、成長ホルモンが分泌され筋肉が修復・成長する時間。寝不足が続くと、筋肉の回復が遅れ、トレーニングの効果が半減してしまう。

就寝の2〜3時間前までに食事を済ませ、寝る直前のスマホ操作やカフェイン摂取を控えると、深いノンレム睡眠を得やすい。1日6〜7時間以上の質の高い睡眠を確保し、筋肉づくりと代謝アップを目指そう。

女性の筋肉量に関するQ&A

筋肉量を増やすと太ってみえる?

A. 一時的に体重が増えても「太った」とは限らない

監修者:つむら

結論から言うと、筋肉量が増えると一時的に体重が増えることはありますが「太った」とは限りません。筋肉は脂肪よりも重いため、体脂肪が減っても筋肉が増えれば体重が増えるケースがあります。

しかし、筋肉が増えると身体が引き締まり、見た目はむしろスリムに変化します。体重よりも「体脂肪率」と「ボディラインの変化」に注目することが、健康的なダイエットのポイントです。

プロテインを飲むと筋肉がつく?

A. プロテインを飲むだけで筋肉がつくことはない。

監修者:つむら

プロテインはあくまで食事で不足しがちなたんぱく質を補うサポート食品であり、トレーニングと組み合わせてこそ効果を発揮します。

筋トレ後30分以内に摂取すると、筋肉修復と合成が効率的におこなわれます。運動量が少ない日は無理に摂らず、あくまで「食事の延長」として考えるのがおすすめです。

筋肉量はどのくらいの期間で増える?

A. 目に見えて変化するまでには、おおよそ2〜3か月の継続が必要。

監修者:つむら

とくに女性はホルモンの影響で筋肉がつきにくいため、焦らずじっくり続けることが大切です。週2〜3回の筋トレと、十分なたんぱく質・睡眠を確保すれば、3か月後には体型や姿勢の変化を感じられるはずです。「即効性よりも継続」を意識して取り組みましょう。

筋肉量が増えると体脂肪率は減るの?

A. 筋肉量が増えると体脂肪率は自然に下がる。

監修者:つむら

体脂肪率は「体脂肪量 ÷ 体重 × 100」で算出されるため、筋肉が増えて体重に占める脂肪の割合が減れば、数値も低くなります。筋肉が増えると基礎代謝が上がり、脂肪を燃やしやすい身体に変化し、その結果同じ生活でも消費カロリーが増え、体脂肪が少しずつ落ちていく仕組みです。

ただし、筋肉量を増やす過程で一時的に体重が増えることもありこの場合は「太った」わけではなく、筋肉が増えて体組成が改善しているサインです。体脂肪率の推移と見た目の変化をあわせてチェックすることを心がけましょう。

体組成計で筋肉量が毎回違うのはなぜ?

A. 水分量や測定のタイミングなどの影響を受けるため

監修者:つむら

体組成計の数値は、水分量や測定タイミングの影響を大きく受けます。朝と夜で体内の水分バランスが異なるため、1日のなかでも数値が前後するのは自然なことです。

できるだけ毎回同じ条件(朝起きてトイレのあと・同じ体組成計・同じ時間帯)で測ると、変化を正確に把握できます。「1回の結果」に一喜一憂せず、「長期的な傾向」に目を向けるようにしましょう。

運動が苦手でも筋肉量を維持できる?

A. 日常生活のなかでの工夫で十分に維持できる。

監修者:つむら

激しい筋トレをしなくても、日常生活の中で意識的に身体を動かせば筋肉量の維持は可能です。階段を使う、こまめに歩く、買い物時に荷物を持つなど、軽い運動でも筋肉への刺激になります。

また、たんぱく質をしっかり摂り、姿勢を保つだけでも筋肉の維持につながるので、「動かす」「食べる」「休む」のバランスを意識して、無理なく続けることが大切です。

フィットネス勤務から独立し、現在はダイエット迷子に正しい知識を伝えるためのオンライングループレッスン運営中。

コンプレックスを強みに変える!ボディメイク運動指導やリバウンドなしで、理想の体を手に入れる食事指導をおこなっている。2チャンネル目となるYouTube「みおGYM」にて週2回エクササイズ配信中

著書4冊/各種雑誌、テレビ出演

JBBF 日本ボディビル・フィットネス連盟 2年連続優勝経験を持つ