懸垂(チンニング)は上半身を総合的に鍛えられるトレーニングだが、初心者には難易度が高く「1回もできない」と悩む人が多い。体重や筋力、握力、柔軟性など複数の要因が影響しているため、ただ回数をこなすだけでは習得が難しい。この記事では、懸垂ができない原因だけでなく、段階的に取り組める代替トレーニングや正しいフォーム、効率的に上達するためのコツを紹介する。

この記事の監修者

坂詰 真二さん

スポーツ&サイエンス代表、フィジカルトレーナー

この記事の検証者

山本 祐志郎さん

6年前に始めたハンドボールで培った瞬発力や体力を活かして、日々の生活や仕事にも前向きに取り組む。朝の公園ランニングやHIITトレーニングを日課とし、時にはヨガで心身を整えるなど、アクティブな日々を過ごしている。

懸垂ができない理由

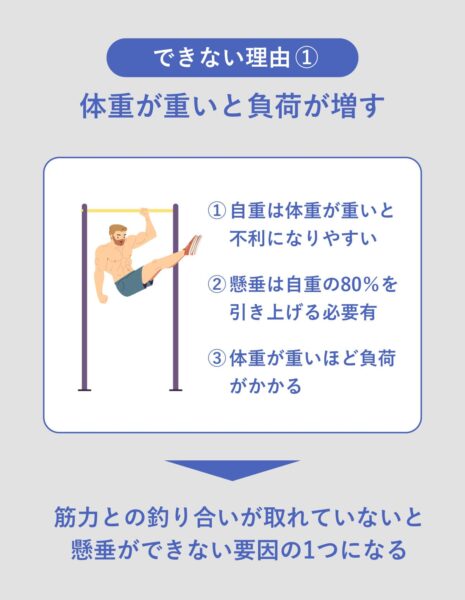

- 体重が重い

- 筋力不足

- 身体の柔軟性・可動域不足

- 握力不足

- 体幹が使えていない

監修者:坂詰

懸垂ができない人の多くは、単純に「筋力不足」だけが原因ではなく、体重とのバランスが大きく影響しています。

懸垂は体重の80%くらいの力が必要となるので、他のトレーニングと比較して強度が高いトレーニングです。

体重が重い

懸垂は自重の約80%を引き上げるほどの強度があり、他の自重での種目に比べても難易度が高い。まずはバーに安定してぶら下がることが第一段階となり、その後は自分の体重をそのまま引き上げるため、体重が重いほど負荷が増して動作が難しい。

とくに筋トレ初心者は背中や腕の筋力がまだ発達しておらず、体重が負荷となって「身体が持ち上がらない」と感じやすい。体重の多さは必ずしも不利ではないが、筋力との釣り合いが取れていなければ懸垂の大きな壁に。

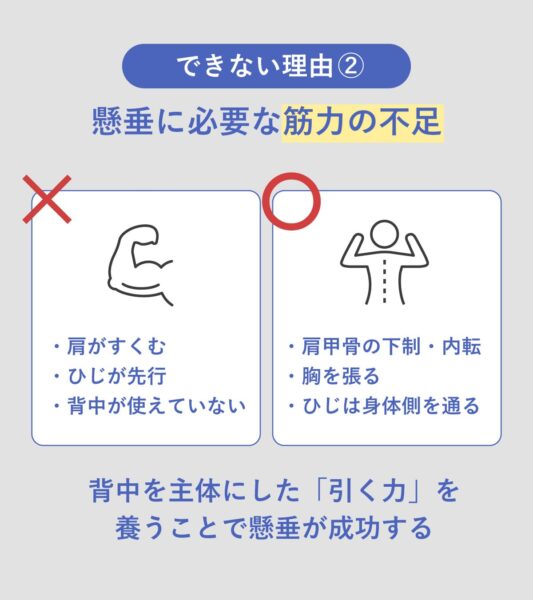

筋力不足

懸垂は広背筋や大円筋といった背中の大きな筋肉、さらに上腕二頭筋や僧帽筋など多くの筋肉を同時に動かす。日常生活では背中強い負荷がかかる場面が少ないため、ほとんどの人は背中の筋力が不足している。

その結果、腕の力だけで身体を持ち上げようとして早い段階で限界を迎え、途中で止まってしまうケースが多い。懸垂を成功させるには、背中を主体にした「引く力」を養うことがポイント。

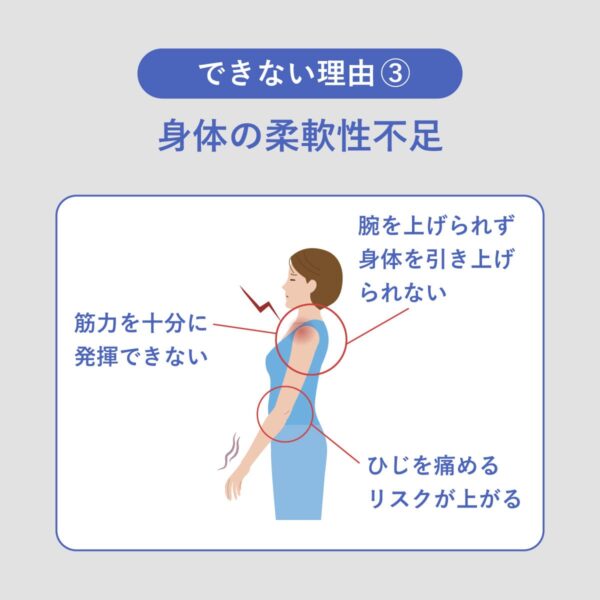

身体の柔軟性・可動域不足

懸垂には筋力だけでなく柔軟性も必要。肩関節や肩甲骨まわりが硬いと、正しい軌道で身体を引き上げられず、筋肉が十分に働かない。その結果、力を出し切れず「できない」と感じてしまう。

さらに、柔軟性不足は誤ったフォームになりやすく、肩やひじを痛めるリスクを高める。可動性が確保されていない状態では、筋力を鍛えても成果が出にくく、懸垂の習得が遠回りになる要因に。

また、肩関節や関節や肩関節や肩甲骨の可動域が狭いと、懸垂の動作が途中で制限され、筋肉を正しく使えず、効率的に身体を引き上げられない。可動域の不足は筋力そのものの問題ではなく、動作の幅が足りないために「できない」と感じる要因になるので注意しよう。

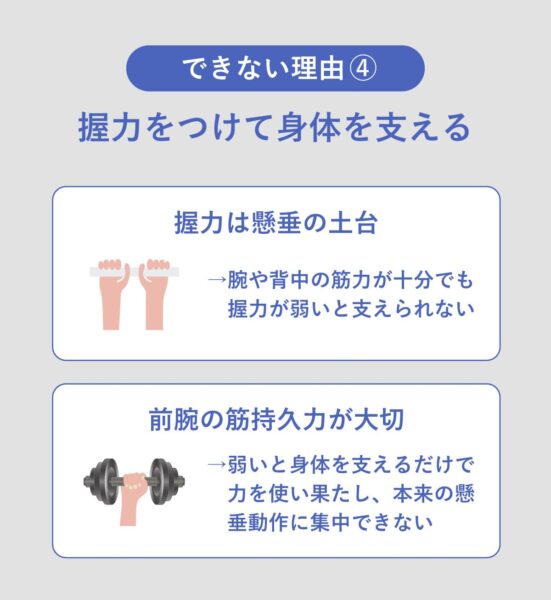

握力不足

懸垂ではバーを握り続ける握力がが不可欠。最低でも左右ともに体重の半分以上(体重70㎏ならば35kg)の握力がないと、背中や腕に十分な筋力があっても、先に手が疲れて動作を続けられない。

数回で限界を迎える人の多くは握力に原因が。とくに前腕の筋持久力が弱いと、身体を支えるだけで力を使い果たし、本来の懸垂動作に集中できない。

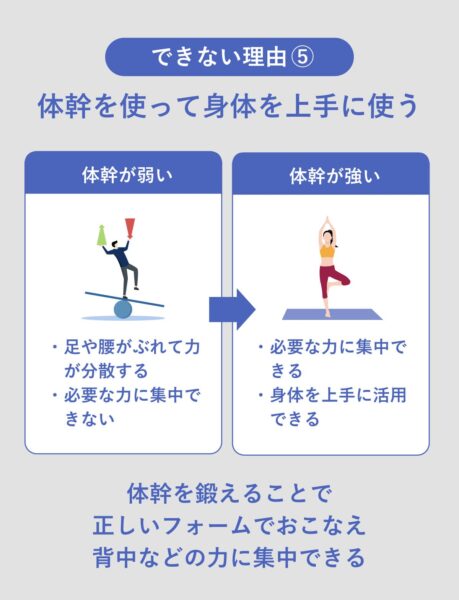

体幹が使えていない

懸垂は上半身の筋力だけではなく、体幹の安定性も重要。体幹が弱いと身体が左右に揺れ、足や腰がブレて力が分散してしまう。

その結果、背中や腕に必要な力を集中できず、懸垂ができない状態に。体幹が使えていない人はフォームも崩れやすく、必要以上に腕の力に頼ることになり、「身体の使い方の問題」に。

グリップの握り方3選

- 逆手(アンダーハンドグリップ)

- 順手(オーバーハンドグリップ)

- パラレルグリップ

逆手(アンダーハンドグリップ)

- 手のひらを自分側に向けて握る

- 二頭筋の力を使いやすい

順手(オーバーハンドグリップ)

- 手のひらを前方に向けて握る

- 二頭筋の力を使いにくく、背中全体の筋肉を使う

パラレルグリップ

- 手のひら同士を向かい合わせて握る

- 広背筋を中心に、上腕二頭筋や前腕筋群もバランスよく使う

懸垂の正しいやり方

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- バーを握る

- ぶら下がって姿勢を整える

- 身体を引き上げる

- ゆっくり下ろす

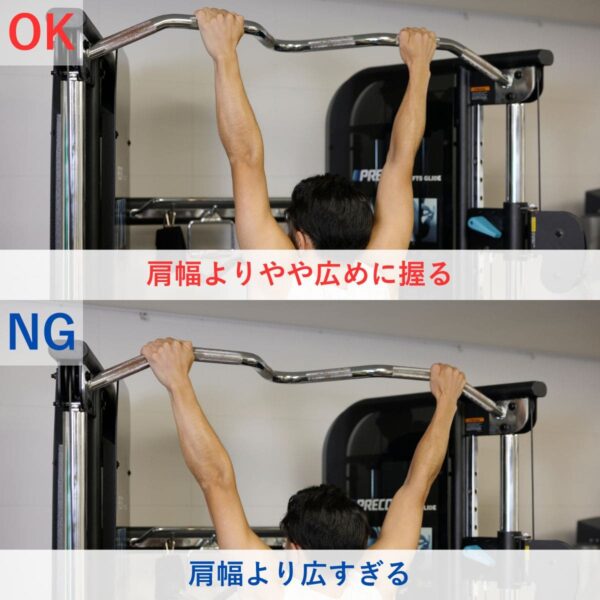

STEP1:バーを握る

- 肩幅よりやや広めに握る

肩幅よりやや広めに握る

検証者:山本

後傾姿勢を維持したまま動作を繰り返すのが難しく、腰に負担を感じました。背中に効かせる感覚が曖昧になりやすかったです。

監修者:坂詰

上体をしっかり固定し、反動を使わずにおこないましょう。バーを鎖骨に向けて引くイメージを持つと、広背筋や僧帽筋へ効かせやすいです。

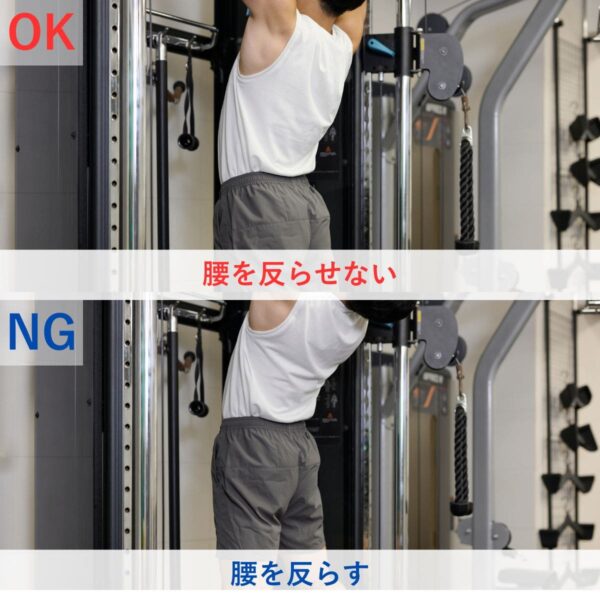

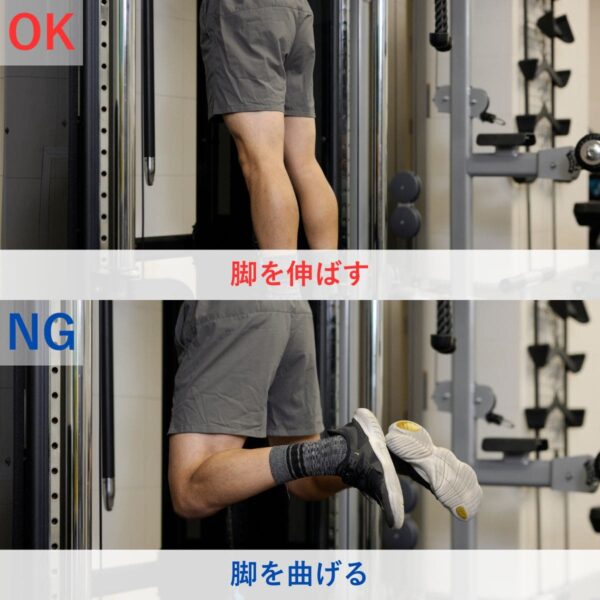

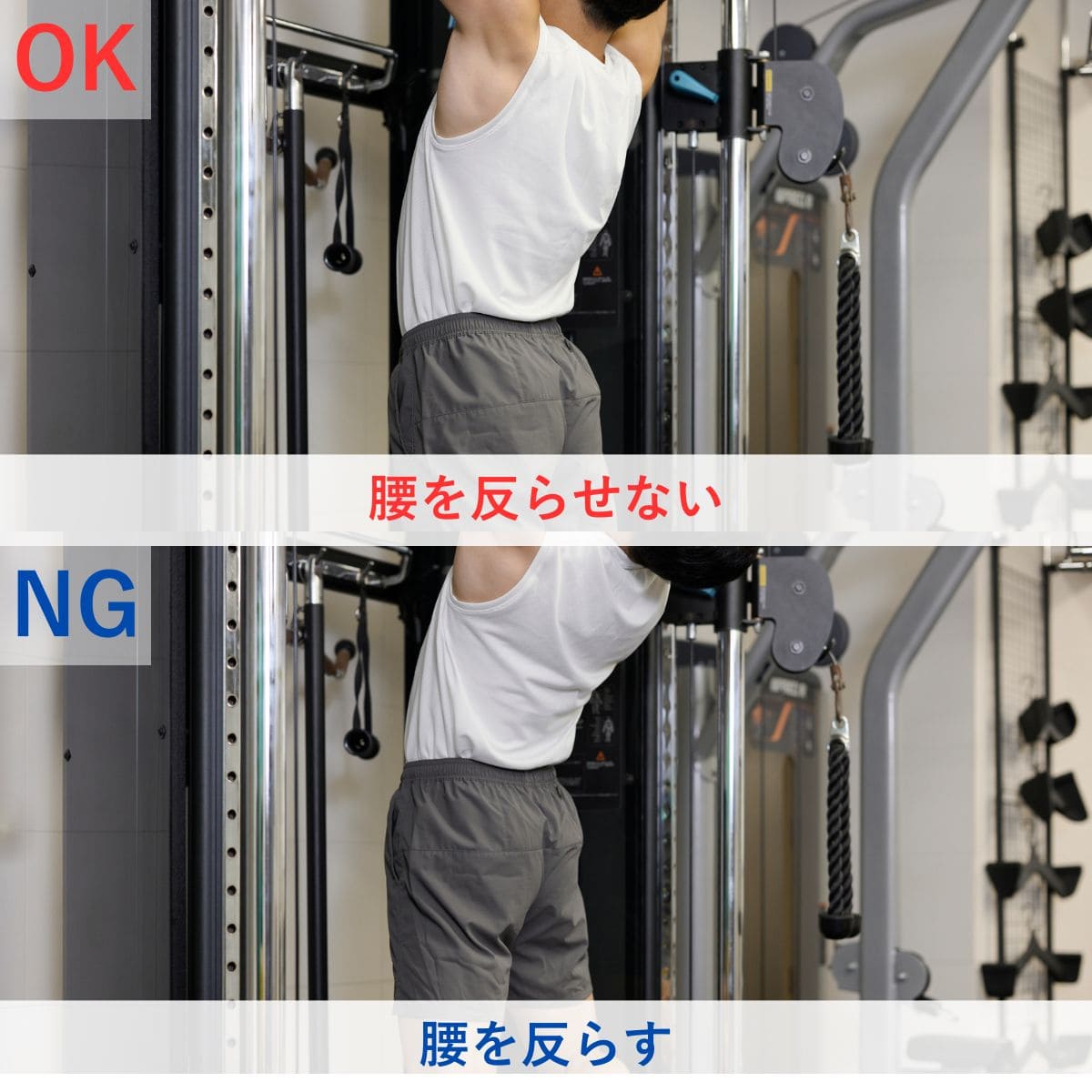

STEP2:ぶら下がって姿勢を整える

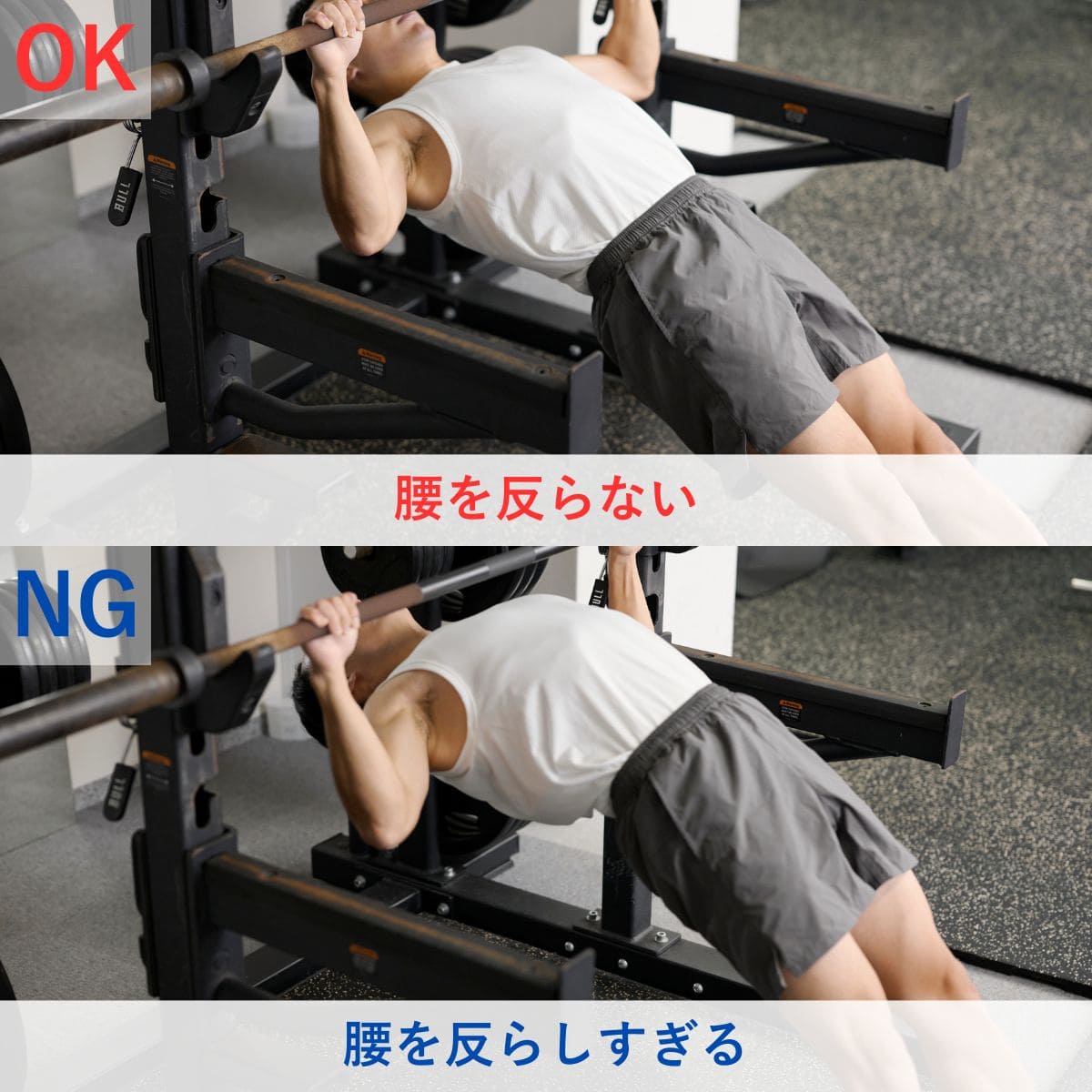

- 腰を反らせない

- 脚を伸ばす

腰を反らせない

脚を伸ばす

検証者:山本

ジャンプしたときに腰を反りやすかったのでとくに注意していきたいです。ここでも後傾姿勢を維持するのが難しかったです。

監修者:坂詰

上体をしっかり固定し、反動を使わずにおこないましょう。バーを鎖骨に向けて引くイメージを持つと、広背筋や僧帽筋へ効かせやすいです。

STEP3:身体を引き上げる

- 身体を棒の近くに通す

身体を棒の近くに通す

検証者:山本

勢いよく跳ぶと着地でひざに強い衝撃がきただけでなく騒音も気になりました。ジャンプの高さにばかり意識が向き、フォームが乱れたので意識していきたいです。

監修者:坂詰

ジャンプの高さは無理をせず、体力に合わせて調整してください。着地の際はひざを軽く曲げて衝撃を吸収し、ひざが内側に入らないように注意しましょう。

STEP4:ゆっくり下ろす

検証者:山本

ゆっくり下ろすことを意識すると筋肉にとても負荷がかかっているように感じました。最後まで力を緩めないようにしたいです。

監修者:坂詰

とくに筋肥大を目的とする場合は、ゆっくり下ろすのがポイントです。上がるのに1秒、下がるのに2秒を基本として、余裕が出てきたら下がる時間を伸ばしてください。

懸垂ができるようになるための6つのコツ

- 上半身の筋肉を鍛える

- 毎日やらない

- 目的に合った手幅を意識する

- グローブを着用する

- 代替トレーニングから始める

- 徐々に負荷を増やす

上半身の筋肉を鍛える

懸垂は背中や腕だけでなく、胸や肩まで多くの筋肉を使うトレーニング。広背筋や上腕二頭筋を強化すれば身体を引き上げやすくなる。

補助種目を組み合わせることで基礎筋力を養えるので上半身のトレーニングを取り入れよう。

検証者:山本

懸垂はどれか1つの筋肉ではなく、上半身全体を使用するトレーニングなので、全体的に鍛える必要があると感じます。弱い部位に対しては積極的に鍛えていきたいです。

毎日やらない

懸垂は自重を扱うため負荷が大きく、毎日おこなうと筋肉や関節の回復が追いつかない。週2~3回の頻度で休養をはさむことが効率的なトレーニングにつながる。

また、多くの人は腕に頼りがちで体幹が弱いと身体が揺れ、正しい軌道で引き上げられない。プランクやレッグレイズで体幹を補強し、肩や胸の柔軟性を高めることで可動域が広がり背中を使いやすくなるのでおすすめ。

監修者:坂詰

負荷設定としては、8割くらいの力で10~12回できるくらいの設定がおすすめです。今おこなっているトレーニングがその回数以上できるのであれば、次のステップに進んでもよい証拠なので、検討してみてください。

検証者:山本

10回以上できると「できた感じ」がして嬉しくそのまま回数を増やしてしまいがちですが、トレーニングの観点では次のステップに行くタイミングであることは初めて知りました。

目的に合った手幅を意識する

手幅によって懸垂の効果は変化する。具体的には、広めなら背中への刺激が強まり、狭めなら腕への負荷が高まる。

目的に応じて幅を選ぶことで効率的に鍛えられるので、狙った部位を意識した手幅調整をおこなおう。

検証者:山本

手幅を広めにとりすぎてしまうとそもそも懸垂ができなかったので、あくまで「広め」「狭め」の範囲なので調整する必要がありそうです。

グローブを着用する

バーを握り続ける懸垂では手の摩擦によりマメが生じやすい。グローブを着用すれば手の皮膚を保護でき、握力の消耗も抑えられる。滑り止め効果で安定性も増すため、正しいフォームを維持しやすくなる。

検証者:山本

回数を増やしていくと筋力・握力の問題ではなく手の摩擦で痛くなりがちなので、しっかり自分の手に合ったグローブが必要です。

代替トレーニングから始める

懸垂は広背筋や大円筋などの大きな筋肉に加え、上腕二頭筋や前腕の力も必要。初心者は腕に頼りすぎたり、握力不足でバーを保持できず動作がうまくいかない場合も。

懸垂ができるようになることを目指す場合は、段階的なアプローチが効果的。まずはバーにぶら下がって握力と安定性を養い、その後チューブや補助器具を使った懸垂を繰り返すことで、正しいフォームを維持しながら基礎筋力を高められる。

監修者:坂詰

懸垂は全身の連動性が求められるため、背中・腕・体幹・握力をバランスよく鍛えることが成功の鍵。とくに初心者は「最初の1回」を目標に、斜め懸垂やネガティブ動作で正しい感覚を身につけることが大切です。

検証者:山本

懸垂はとくに難易度が高いため、「最初の1回」ができることを目標に鍛えていきたいです。ネガティブ懸垂やチューブを使用した懸垂は実際の懸垂と同じような動きをするため、慣れやすいと感じます。

徐々に負荷を増やす

懸垂は少しずつ負荷を高めることが大切。最初は回数を抑え、慣れてきたらセット数や負荷を増やすのがおすすめ。急激な負荷の引き上げはケガの原因になるため、段階的に強度を上げよう。

検証者:山本

最初は踏み台を使用しておこないましたが、負荷が軽くなったように感じました。

懸垂ができるようになるまでの期間

個人差はあるが、きちんと段階を踏めば1年程度で1回もできない人でも2~3回できるようになる。段階としては、斜め懸垂やネガティブ動作、補助バンドを活用しながら基礎筋力とフォームを養うのが大切。

- 逆手と順手:逆手懸垂が5回できたら順手に切り替える

- レンジ:最初は狭めに設定し、徐々に広くする

懸垂ができるようになるための代替トレーニング6選

- ぶら下がりホールド

- 斜め懸垂

- ジャンプ懸垂

- ネガティブ懸垂

- バンドアシスト懸垂

- 逆手懸垂

ぶら下がりホールド

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

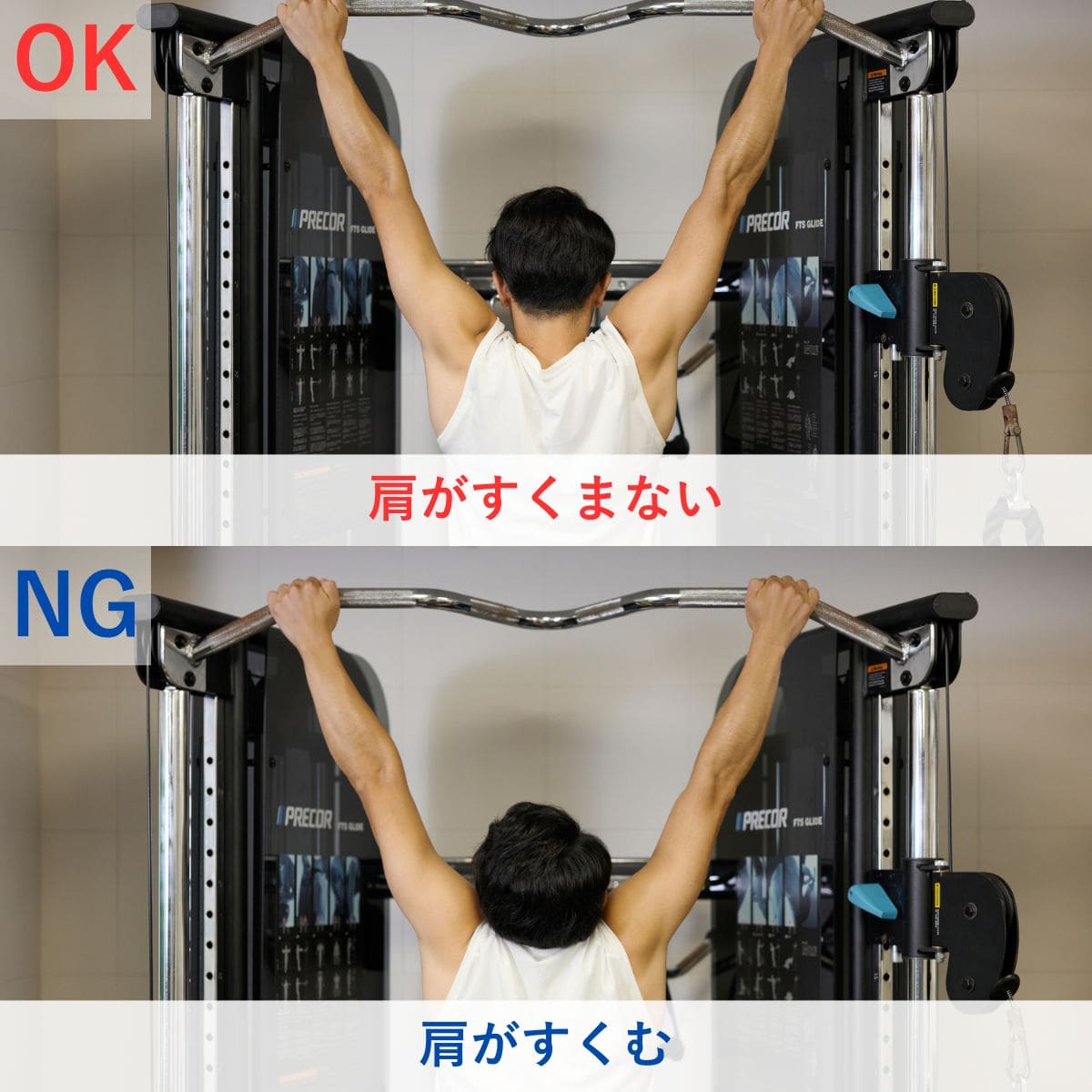

- 懸垂バーに肩幅程度で握り、身体を真下にぶら下げる

- 肩をすくめず、肩甲骨を下げて胸を張った状態をキープ

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | 懸垂バー |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・前腕・僧帽筋下部 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- 肩をすくませない

肩をすくませない

検証者:山本

腕や肩に強い負担を感じずに実践でき、握力と背中の張りを実感しました。最初は30秒が限界でしたが、慣れると1分以上キープできるようになり達成感があります。

監修者:坂詰

初心者が背中を鍛えるために必要な握力を鍛える方法としておすすめです。反り腰や肩をすくめる姿勢になると効果が半減するため、肩を下げて身体をまっすぐ伸ばす意識が大切です。

斜め懸垂

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

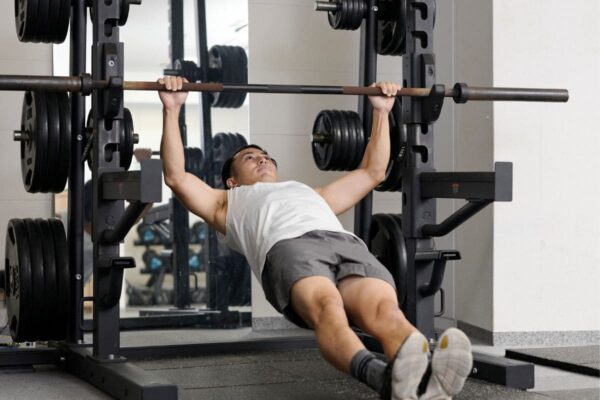

- バーを腰〜胸の高さにセットする

- 仰向けでバーを握り、身体を一直線に保ったまま胸を引き上げる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル・スミスマシン・鉄棒 |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・僧帽筋中部・下部・上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- 腰を反らさない

腰を反らさない

検証者:山本

身体の角度を変えるだけで負荷を調整できるので取り組みやすかったです。背中に効いている感覚がわかりやすく、自宅の机を利用しても実施できました。

監修者:坂詰

動作の途中で腰が落ちると負荷が腕に逃げてしまうので、常に身体を一直線に保ちましょう。強度を下げて背中を鍛えたい初心者におすすめのトレーニングです。

ジャンプ懸垂

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- バーの下に立ち、軽くジャンプして顎をバーの上まで持ち上げる

- ゆっくり下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | 懸垂バー |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・大円筋・上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

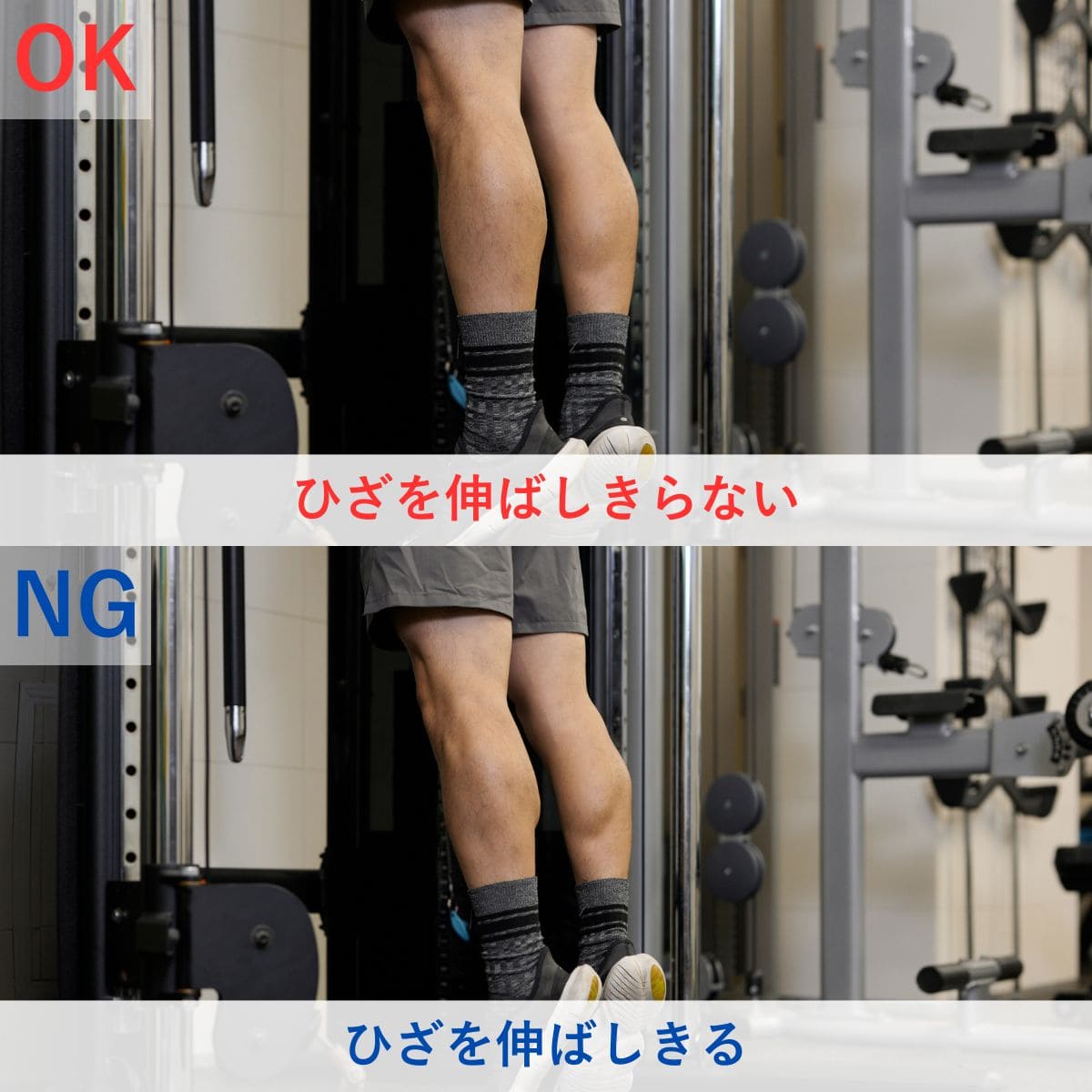

- ひざを伸ばしきらない

ひざを伸ばしきらない

検証者:山本

ジャンプで勢いをつけられるため「懸垂できた感覚」を体験できました。しかし、着地時に腕に負担がかかるのが気になり、数回で疲れを感じます。

監修者:坂詰

筋肉の性質上、筋トレでは身体(重り)を下げるよりも上げる方が難しく、ジャンプ懸垂は上げる動作を脚力で補うことで、難易度度を下げる方法です。勢いをつけ過ぎて、バーに頭や身体をぶつけないように、十分注意しておこないましょう。

ネガティブ懸垂

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★☆☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 踏み台やジャンプで顎をバーの上に出す

- その位置からゆっくり身体を下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | 懸垂バー |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・僧帽筋下部・上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

検証者:山本

下ろす動作を意識すると背中や腕に強い張りを感じました。数回でも筋肉痛が大きく、効いている実感が強かったです。

監修者:坂詰

筋肉は重り(身体)を上げるよりも下ろす動作で、より効果的に鍛えられます。筋線維に強い刺激を与えられるトレーニングですが、無理に回数を増やすと回復が追いつきません。1日おきに数回ずつ取り入れると安全で効果的です。

バンドアシスト懸垂

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 懸垂バーにチューブをかけ、足またはひざをバンドに乗せる

- バンドの反発を利用して引き上げる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | 懸垂バー |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・大円筋・上腕二頭筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

検証者:山本

補助があるため懸垂動作を最後まで通せるのが嬉しかった。自分でもできるという感覚を得られ、モチベーションが上がった。

監修者:坂詰

背中にかかる負荷を軽減することで、正しいフォームで全動作を練習できるためおすすめです。筋力が十分になくても、反動を使わずに丁寧におこなうことで背中全体に効かせやすいトレーニングです。

逆手懸垂

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 手のひらを自分に向けて肩幅程度で握る

- 胸を張り、ひじを曲げて顎をバーの上まで引き上げる

- ゆっくり下ろす

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | 懸垂バー |

| 鍛えられる部位 | 上腕二頭筋・広背筋・大円筋 |

| 負荷の調整 | 可能 |

- 腰を反らさない

腰を反らさない

検証者:山本

上腕二頭筋の力を使いやすく、数回できました。背中に効いている感覚はありますが、腕の方が疲れる印象です。

監修者:坂詰

逆手の場合は上腕二頭筋が優位に働きやすいため、背中への意識を持つことが大切です。胸を張って身体を引き上げることで、広背筋への刺激を高められます。

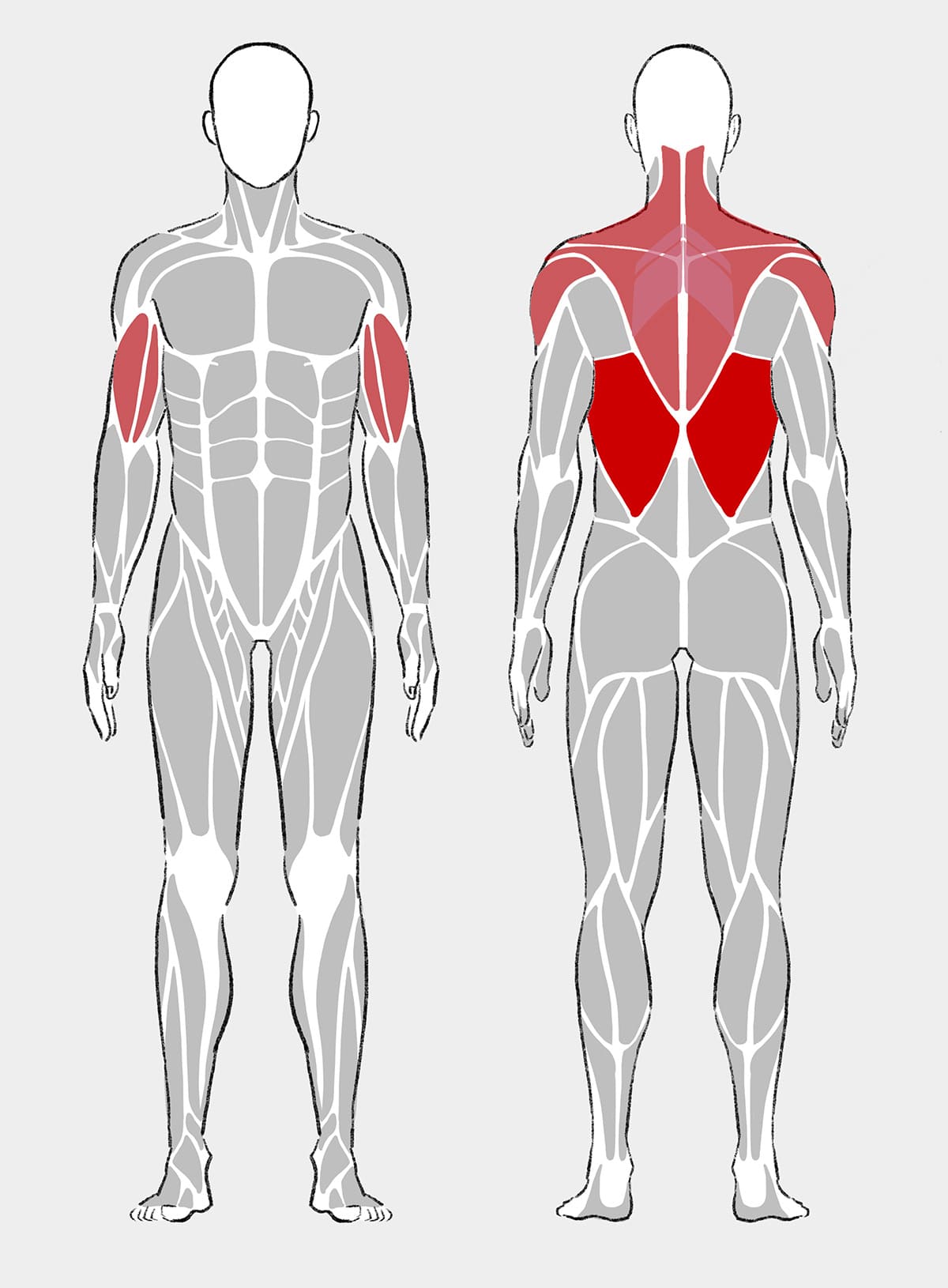

懸垂で鍛えられる筋肉

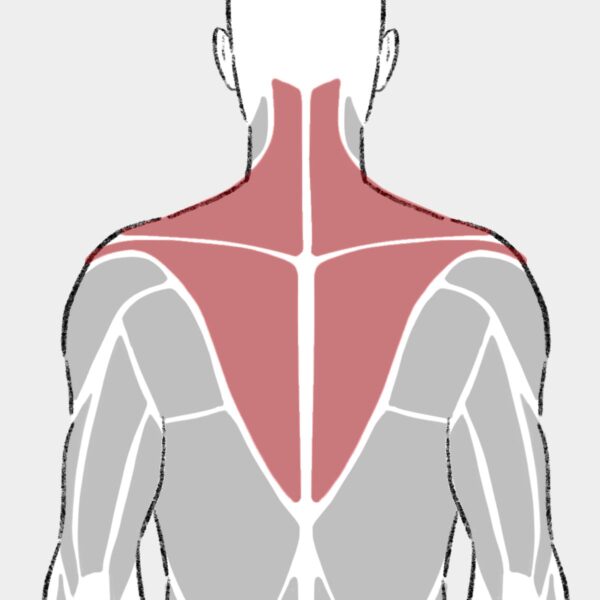

- 広背筋

- 大円筋

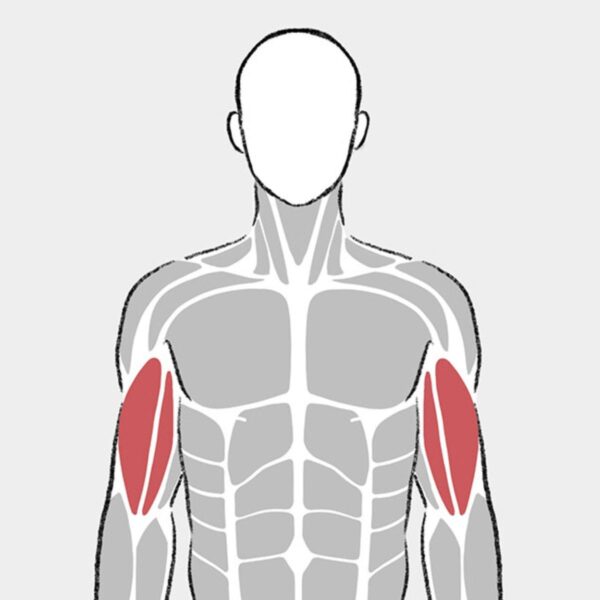

- 上腕二頭筋

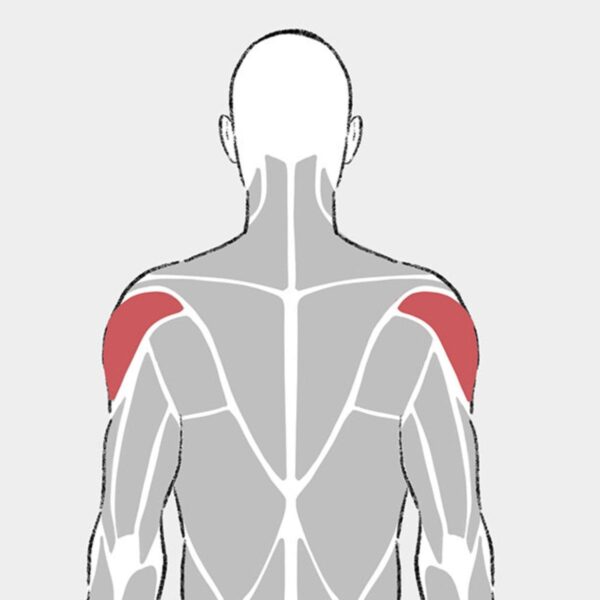

- 三角筋(後部)

- 僧帽筋

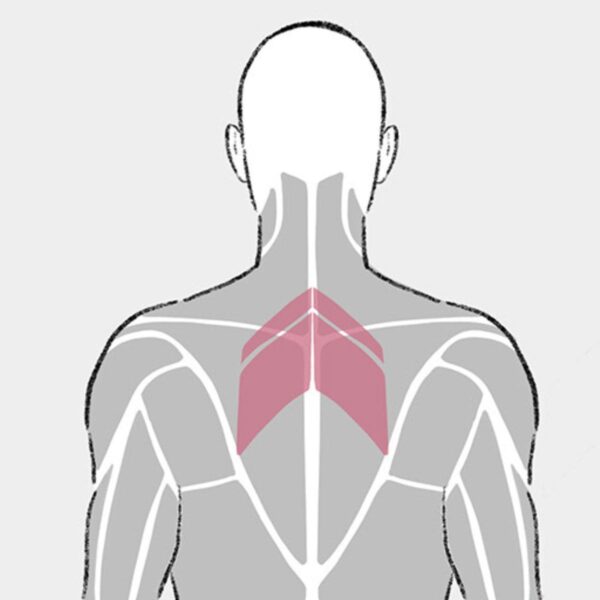

- 菱形筋

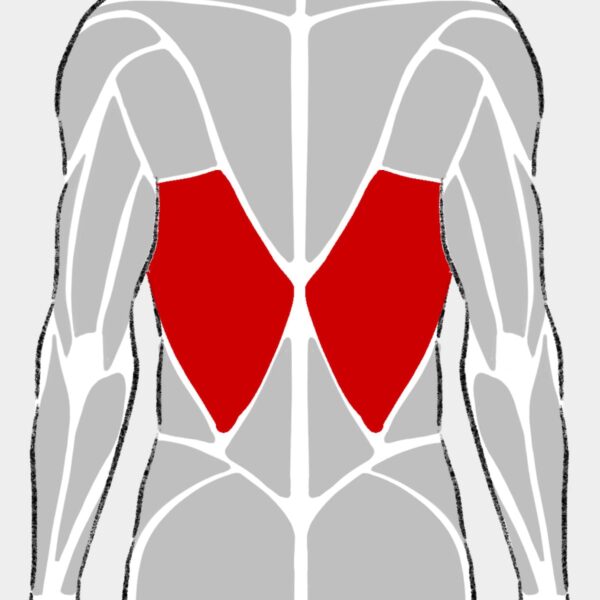

広背筋

| おもな役割 | 腕を後ろに引く、物を持ち上げるなどの動きに影響する。背中を広く支え、姿勢を安定させる役割。 |

| 位置 | 骨盤から脇腹にかけて広がる |

| 構成筋肉 | 単一の大きな筋肉 |

大円筋

| おもな役割 | 肩関節の内転・内旋・伸展を担い、広背筋とともに上腕を後ろや内側に引く動きをサポート。 |

| 位置 | 肩甲骨の外側縁から上腕骨にかけて位置する |

| 構成筋肉 | 単一の筋肉 |

上腕二頭筋

| おもな役割 | ひじを曲げる動作を支えている。日常生活では、腕を持ち上げる、物を引き寄せるなどの基本的な動作に関わる。 |

| 位置 | 二の腕の表側に位置する筋肉 |

| 構成筋肉 | 長頭・短頭 |

三角筋(後部)

| おもな役割 | 肩関節の伸展・外旋・水平外転など、腕を様々な方向へ動かす。腕を引き下げる動作に補助的に関わる。 |

| 位置 | 肩の背面に位置する(後部線維) |

| 構成筋肉 | 前部・中部・後部 |

僧帽筋

| おもな役割 | 肩や首を上下・内外に動かす動作に影響する。首や肩を支え、長時間の作業でも姿勢を保つ役割。 |

| 位置 | 首の後ろから背中の上部にかけて位置 |

| 構成筋肉 | 上部・中部・下部 |

菱形筋

| おもな役割 | 肩甲骨を内側へ引き寄せ、背骨側へ引き付ける。肩甲骨の下方回旋にも関与し、姿勢保持に関わる。 |

| 位置 | 僧帽筋の深層に位置する |

| 構成筋肉 | 大菱形筋・小菱形筋 |

「懸垂できない」に関するQ&A

日によってできる回数が変わるのはなぜ?

A:フォームの違いもあるが、コンディションによって変わる

監修者:坂詰

「今日は多くできた」「今日は少なかった」といった差は、睡眠時間や食事、疲労度といったコンディションによって大きく変わります。

疲労がいつもより溜まっている状態だと回数が少なくなってしまう場合もあるので、焦らずに長い目でみて適度に休息をとりましょう。

懸垂ができるようになると見た目はどう変わる?

A:背中が広がって逆三角形のシルエットになり、男らしい体型に近づく

監修者:坂詰

広背筋や僧帽筋が発達すると肩幅が強調され、スーツやTシャツ姿が映えるようになります。腕や体幹も同時に鍛えられるため、全身の印象が引き締まるのも特徴です。また、腕の筋肉もつきます。

体重が重いと懸垂は不利?

A:体重がそのまま負荷になるため、筋力が不足していると不利に感じやすい

監修者:坂詰

不利に感じやすいですが、「体重が重い=できない」わけではありません。筋力強化を進めながら体脂肪を落とせば成功率は高まります。

懸垂に限らず、自重は体重が重い人が不利になる傾向にあるため、懸垂を目標とするならば減量も1つの方法かもしれません。

フィジカルトレーナー、NSCA認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト。横浜市立大学文理学部卒。株式会社ピープル(現コナミスポーツ)にてディレクター、教育担当を歴任後、株式会社スポーツプログラムで各種アスリートのコンディショニング指導を担当する。1996年に独立後、パーソナル指導、トレーナーの育成とともに、書籍、雑誌、TVなど各メディアで健康情報の提供を行う。22万部越えの「世界一やせるスクワット」(日本文芸社)ほか著書多数。3月末に『眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話』(日本文芸社)を上梓。公式youtubeチャンネルはhttps://www.youtube.com/@shin.training-channel