スポーツは心身の健康に欠かせないものであり、人生を豊かにする大きな力を持っている。しかし、スポーツを始めることに不安や迷いを感じる人は多く、特に大人になってからの第一歩は勇気がいるもの。そんな中、25年以上にわたりスポーツイベントを手がけ、年間数千件規模のイベントを運営してきた株式会社ブーストの松尾佑樹さんに、誰もが楽しめるスポーツの魅力と、始めるためのヒントについて伺った。

松尾 佑樹さん

株式会社ブースト 代表取締役

〇本記事のリリース情報

Webメディア「Wellulu」にてインタビュー取材を受けました!

スポーツの本質的な魅力について

──早速ですが、松尾さんが25年以上にわたりスポーツに携わってきたご経験から「スポーツの魅力」についてお伺いしてもよろしいでしょうか?

松尾さん:スポーツの魅力は、大きく分けて2つあると思っています。個人でするスポーツと、コミュニティで楽しむスポーツですね。

個人スポーツというのは、マラソンやウォーキングのように一人で取り組むものです。この魅力は、なんといっても心身の健康維持ですね。ランニングジムなども多く見られますが、汗を流すことで体の健康はもちろん、心の健康も得られます。

──コミュニティを通じたスポーツの魅力も、教えてください。

松尾さん:コミュニティを通じたスポーツ、例えばフットサルチームやバスケのチームなどのチームスポーツでは、人との出会いや助け合いがあります。そこで生まれる人との繋がりも、大きな魅力の一つだと感じています。

──松尾さんご自身がスポーツの魅力に気づいたのには、どのようなきっかけがあったのでしょうか。

松尾さん:魅力に気づいたきっかけとして特に印象に残っているのは、20年ほど前の出来事です。日本でフットサルが流行り始めたタイミングで、大人向けのフットサルスクールを立ち上げ、私自身がコーチをしていました。

このスクールが、すごく盛り上がったんです。スポーツを通じたコミュニティだからこそ、みんなすぐに打ち解けることができました。練習をして、大会に出て、悔しい思いをして、また練習しようというその過程で、皆さんが本当に仲良くなっていきました。

このときに、スポーツのコミュニティの力ってすごいなと強く感じたんです。単なる運動の場ではなく、人生を大きく変えるような出会いや関係性が生まれる。スポーツの持つ力に、魅了されましたね。

スポーツをはじめる第一歩は、イベントやコミュニティがおすすめ

──スポーツを始めたい、でも踏み出せないという方もいらっしゃるかと思います。初めの一歩を踏み出すためには、どうすればよいのでしょうか。

松尾さん:まずは、好きなスポーツを見つけることですね。なんでも良いんです。ランニングでも、サッカーでも、昔やっていたバスケでも。

好きなスポーツを見つけたら、次はコミュニティに入る・イベントに参加するなど、自分に合った楽しみ方を見つけていくのがおすすめです。

過去に私が主催したスポーツイベントに「バブルラン」があります。バブルランも、まさに「スポーツのハードルを下げ、多くの方に参加してもらう」という趣旨で開催したイベントでしたが、全国で10万人以上を動員した大イベントになりました。

──バブルランの参加者の多さからも、スポーツを始めるきっかけとして、イベントやコミュニティが効果的なのがわかります。

松尾さん:私たちは、フットサルやバスケットボールなど、競技としてのスポーツイベントを年間3,000件ほど開催しています。しかし「スポーツをやっていない人たちに、参加してもらえるスポーツイベント」は、開催したことがなかったんです。

バブルランでは、より多くの方にスポーツの魅力を感じていただくため「これなら参加してみたい」と思ってもらえるイベントを目指しました。動員数の多さや普段スポーツをしない方々にも多くご参加いただいたこと、参加者の声などを通じて、楽しさを知ってもらい、スポーツを始めるきっかけになった方も多かったと感じています。

──参加するスポーツイベントやコミュニティは、どのように選べばよいのでしょうか?

松尾さん:まずは「楽しそう」と感じたものから始めてみるとよいでしょう。今はSNSで気軽に情報を得られる時代です。友達の投稿で「面白そうだな」と思ったイベントでも、地域のコミュニティでも、何でも構いません。

特に最近は、初心者向けのイベントやコミュニティが本当に増えています。「失敗したらどうしよう」という心配は必要ありません。どこも「全然大丈夫、一緒に楽しみましょう」という雰囲気で迎えてくれますよ。

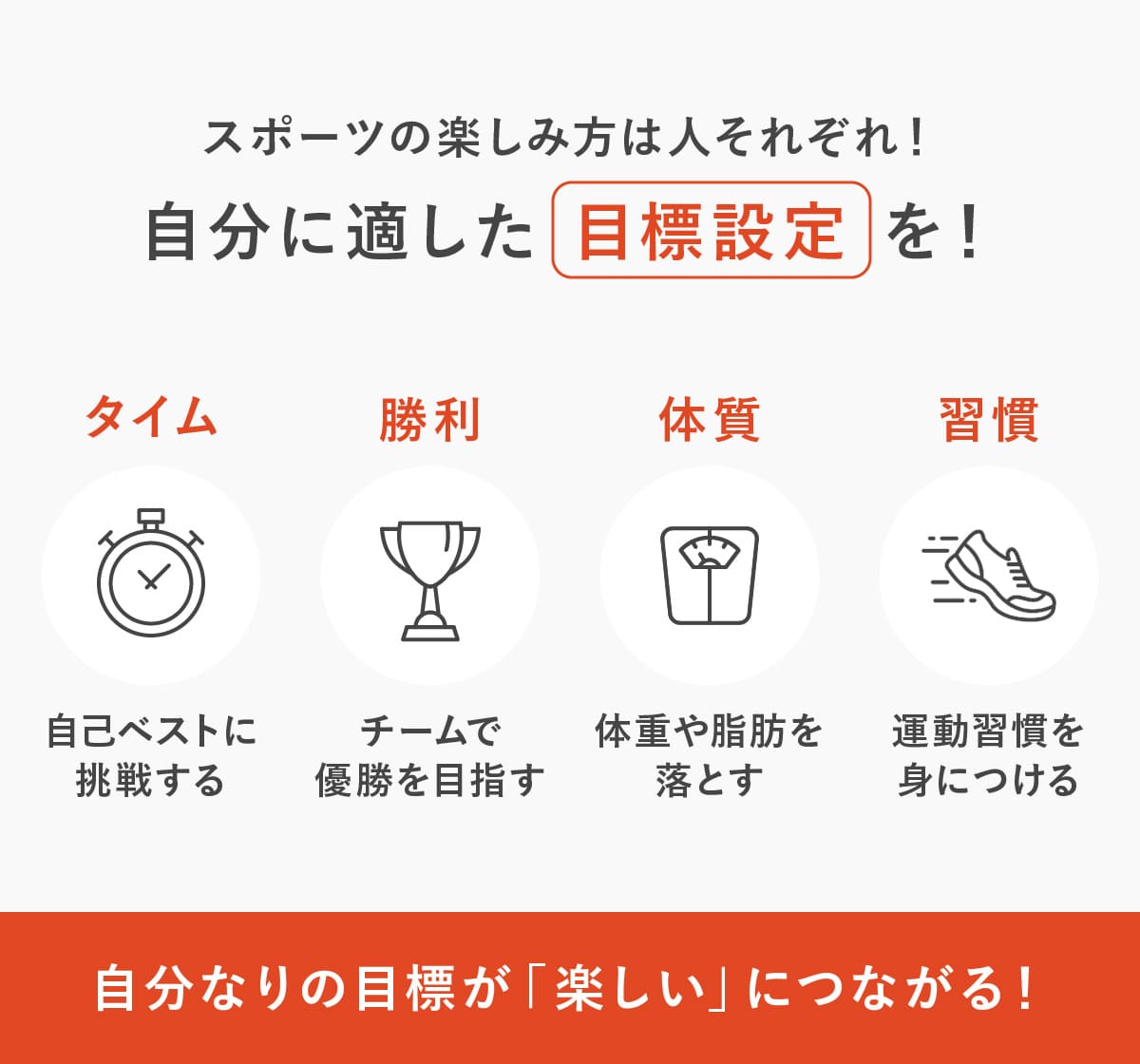

スポーツを楽しむためのコツは、目標設定

──スポーツを楽しむためのコツについて、お聞かせいただけますでしょうか?

松尾さん:スポーツを楽しむには、実は自分に合った目標設定をすることが重要だと考えています。例えば、マラソンならタイム、チームスポーツなら大会での優勝などです。

目標は、競技としての目標でなくても構いません。例えばマラソンなら、体重や体脂肪率の変化を目標にしても良いですし「定期的に走る習慣をつける」という目標でもいいんです。早く走ることだけがマラソンではありませんから。

自分に合った目標を設定しそれを乗り越えていくところに、楽しさを見出せると感じます。

──目標達成に向けて、モチベーションを維持できる方法はありますか?

松尾さん:やはりコミュニティの存在が大きいですね。一人だと、目標を設定しても「もうダメだ」と諦めてしまいがちです。しかし、同じような目標を持つ仲間がいれば、継続できる可能性が高まります。

「俺、もうダメだ」となった場合でも「頑張ろうよ、いけるよ」って声をかけてもらえることで「まだいけるかもしれない」と、パワーやモチベーションにつながるでしょう。意見交換をするだけでも、目標に向けて「がんばろう」という気持ちが芽生えると思います。

──スポーツを楽しんで継続していくために、コミュニティの存在が大きな支えになるのですね。

松尾さん:そうなんです。実はこの効果は、数字でも表れています。私たちが企業の運動会を企画した際の調査では、運動会の後にアンケートを実施し、参加者の満足度やイベント後のモチベーションの変化を数値化しました。

社員の健康データや離職率の推移といったビッグデータと組み合わせて分析を行った結果「運動会を実施したことで社員のコミュニケーションスコアが向上し、離職率が下がった」などのデータが得られたのです。

スポーツを通じて同僚と汗を流し、普段とは違う一面を見ることで、信頼関係が深まります。最初は「面倒くさい」と言っていた方も、終わってみると楽しかったとおっしゃってくださいます。これまで数多くの運動会を企画してきましたが、最後まで「つまらなかった」という顔をしている方を見たことがありません。

つまり、スポーツには人と人とを繋ぎ、コミュニケーションを活性化させる力があるのです。この効果は、継続的なスポーツ活動においても同じように働くと考えています。

子どもにとってのスポーツ

──子どもたちにとって、スポーツはどのような意味を持つとお考えですか?

松尾さん:特にチームスポーツは、コミュニケーションの面で子どもたちの成長に大きく貢献すると感じています。私たちも子ども向けのサッカー大会やバスケットボール大会を開催していますが、そこでの子どもたちの変化を見ていると、スポーツを通じた成長の可能性を強く感じます。

──子どもに「スポーツをさせたい」と考える方も多いかと思います。興味を持ってもらうために、できることはありますか?

松尾さん:私も3人の子どもがいますが、自分の子どもに「スポーツをやってほしい」という思いはあります。でも「やってみたら?」と言わなければやらないけれど、かといって言い過ぎてもやらないんですよね(笑)そのバランスが難しいところです。

ただ、子どもたちの様子を見ていると「誰々くんがやっているから」という、友達の影響力は大きいですね。これも一種のコミュニティの力かもしれません。また、チームスポーツを始めると、コミュニケーション能力の向上を実感することが多いです。

大切なのは、子どもたち自身が「楽しい」と感じられる環境作りなのではないでしょうか。そのためには、私たち大人が少し引いて見守る勇気も必要なのかもしれません。

──子どもたちがスポーツを楽しむために、サポートできることはありますか?

松尾さん:この点について、最近とても興味深い事例に関わらせていただいています。サッカー選手の本田圭佑さんが主催する小学生向けの4対4の全国大会なのですが、この大会に面白いルールがあります。それは「監督を置かない」というものです。

──監督がいないというのは、珍しい試みですね。

松尾さん:はい。子どもたちの大会で、監督を置かないというルールは今までに聞いたことがありませんでした。戦略も自分たちで考え、ポジショニングも自分たちで行います。一見すると、サポートをしないことが、実は最大のサポートになっているのです。

このルールは、子どもたちが自分たちの力でスポーツを楽しむきっかけになります。大人が指示を出さなくても、子どもたち自身が考えて、工夫して、それを実践していく。そういった経験を通じて、スポーツの新しい楽しさに気づけるのです。

「子どもたちが自発的に運動を楽しむために、親はどのようなサポートができるか」という問いに対して「サポートしすぎないことが楽しさのサポートになる」という答えが見えてくるのではないでしょうか。

スポーツで人生を豊かにしてほしい

──最後に、スポーツを始めようと考えている方々へメッセージをお願いできますか?

松尾さん:私は25年以上にわたりスポーツイベントに携わってきました。その中で感じるのは「スポーツを始めるのに、特別な才能や高い運動能力は必要ない」ということです。

まずは自分の好きなスポーツを見つけて、気軽にイベントやコミュニティに参加してみたら、そこから新しい出会いが生まれるかもしれません。スポーツで多くの仲間と巡り会えることは、人生が豊かになる可能性を秘めています。皆さんも、ぜひ一歩を踏み出してみてください。

──人と人とが出会い、つながっていく。そんなスポーツの持つ魅力を改めて感じました。本日は貴重なお話をありがとうございました!

Wellulu編集後記:

個人の健康維持から仲間との絆づくりまで、スポーツの魅力はさまざまです。しかし、その一歩を踏み出すことに躊躇している方も多いのではないでしょうか。今回のインタビューで印象的だったのは、スポーツを「楽しむ」という視点です。競技性にとらわれず、自分なりの目標を見つけ、仲間と共に楽しむ。そんなスポーツとの関わり方が、豊かな人生につながっていくのかもしれません。

大学在学中にスポーツイベント会社の立ち上げに参画。フットサル、バスケットボール、ランニングなど、数多くのアマチュア向け参加型スポーツイベントを立ち上げる。インドネシア初のマラソン大会「ジャカルタマラソン」・全国で10万人以上を動員した「バブルラン」の立ち上げなど、年間3,000大会以上を企画している。2017年3月に株式会社ブーストを設立し、スポーツイベント制作のプロフェッショナル集団を作り精力的に活動中。

書籍/スポーツイベントの教科書(松尾佑樹 著)