2028年に100周年を迎える「ラジオ体操」。多くの人が地域や学校、家庭で一度は取り組んだであろう馴染みのある体操だが、その体操がもたらす効果について知っている人は少ないのではないだろうか。

今回は、NPO法人 全国ラジオ体操連盟理事長・指導委員である鈴木さんに、まもなく100年を迎えるラジオ体操の歴史と、身体と心へもたらす素晴らしい効果についてお話を伺った。

鈴木 大輔さん

NPO法人全国ラジオ体操連盟理事長/NHKテレビ・ラジオ体操 指導者

ラジオ体操のはじまり:アメリカ視察からヒントを得て“ラジオ”に注目

── まず、ラジオ体操はどのように始まったのか教えていただけますか?

鈴木さん:ラジオ体操は、かんぽ生命保険の前身である「逓信省簡易保険局」が国民の健康増進を目的としてはじめたものです。当時は、国民全体に健康的な生活習慣を促進するためにはどうしたらいいか、その方法を模索している状況でした。

そんな中、逓信省簡易保険局の猪熊課長が海外視察のためアメリカに行った際、ラジオ放送によって体操を実施する計画に出会ったそうです。

このアイデアを日本に持ち帰り「ラジオを活用して国民に健康を届ける」ことを目指して始まったのがラジオ体操です。

── それから、ラジオ体操が多くの国民に親しまれていくようになったんですね。ラジオ体操が、これほどまで広く普及した要因はなんだったのでしょうか?

昭和6年当時のラジオ体操のスタジオ風景

鈴木さん:当時は感染症が社会問題となっており、人々の健康意識が高まっている状況でした。さらに、ラジオという新しいメディアが急速に普及していった時期とも重なっていたため、ラジオ体操が広く普及していったのではと考えています。

ラジオは当初、非常に高価なもので、レシーバーを両耳にあてて聞く形式が主流でした。1929年頃からスピーカータイプのラジオが普及し始め、家族や近所の人たちが集まって一緒に聞けるようになったんです。

この技術の発展が、ラジオ体操が国民的に広がるための土台を作ったとも言えますね。

それから多くの人の間で取り組まれるようになり、ラジオ体操は2028年に100周年を迎えます。

現在は3代目!時代とともに移り変わる「ラジオ体操」

── 約100年前のラジオ体操と、今私たちが知っているラジオ体操は同じものなのでしょうか?

鈴木さん:いえ、ラジオ体操は時代とともに変わっており、大きく分けて3つの世代があります。

まず、初代は1928年に始まり終戦までの間に実施されていたものです。現在とはかなり異なる内容で、健康増進を目的に全国で普及していましたが、戦争の影響で一旦中止となりました。

戦争が終わった後、国民の生活リズムを取り戻すために「ラジオ体操を復活させよう」という声が自然と上がりました。これが2代目のラジオ体操です。

── 初代と2代目では、ラジオ体操の内容はどのように変化したのですか?

鈴木さん:戦前の初代ラジオ体操が軍国主義的な色合いを帯びていたことへの反省があったため、2代目ラジオ体操はよりポップで軽やかなものを目指して作られたそうです。舞踊(ぶよう)の専門家が監修しており、舞踊の動きの要素を取り入れた、まるでダンスのような体操でした。

ただし、動きが複雑でラジオだけでは伝わりにくかったことや、戦後の混乱期でラジオ体操を生活の一部として取り入れる余裕が社会全体にあまりなかったことから、約1年ほどしか続かなかったんです。

── 舞踊の先生が作った体操ですか…! どのようなものか気になります。ちなみに、初代ラジオ体操はどのような人が監修したのですか?

鈴木さん:体操に関連する6人の専門家が設計に携わっており、その中の1人は女性の体操の先生でした。約100年前の当時、女性がこのようなプロジェクトに参加するのは非常に珍しいことだったんです。

ラジオ体操第一と第二の違いと目的

── 現在、私たちがおこなっているのは、3代目ラジオ体操ということですよね。

鈴木さん:はい、そのとおりです。皆さんにおなじみのラジオ体操は、3代目にあたります。戦後しばらく経ってから内容が刷新され、1951年に新しい形で再スタートしました。これが、現在のラジオ体操第一です。

3代目ラジオ体操は、これまでの経験を踏まえながら、より健康促進に重点を置いた内容になっています。

── 現在のラジオ体操(3代目)は、どのように設計されているのか教えてください。

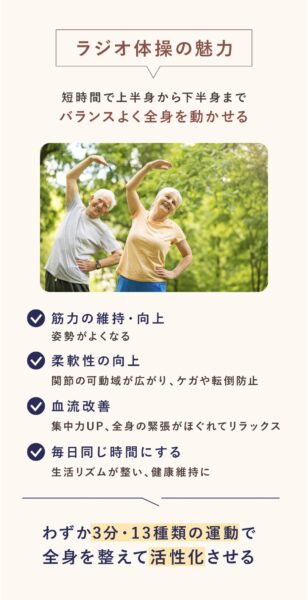

鈴木さん:現在のラジオ体操には、姿勢の改善、柔軟性の向上、有酸素運動という3つの狙いがあります。

全身をまんべんなく動かして、日常生活で崩れがちな姿勢を整えるとともに、関節の可動域を広げる運動も入っているため、全身のストレッチも自然におこなえるような構成です。3分間の有酸素運動で心拍数を適度に上げ、血流を促進し、身体全体を活性化することを目指しています。

これは時代に合わせて内容が見直されながらも、初代のラジオ体操から継承されていて、健康増進を目的に設計されています。

── ラジオ体操には第一と第二がありますよね。この2つはどのように違うのですか?

鈴木さん:そうですね。この2つは目的と対象が明確に違います。

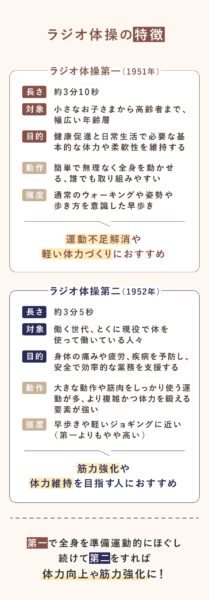

まず、ラジオ体操第一は、小さなお子さまから高齢者まで、幅広い年齢層を対象に設計されています。健康促進と日常生活で必要な基本的な体力や柔軟性を維持することが目的です。

動きは比較的簡単で、無理なく全身を動かせる構成になっているため、誰でも取り組みやすいのが特徴です。まさに「国民保健体操」として親しまれてきた体操です。

一方、ラジオ体操第二は、働く世代、とくに現役で体を使って働いている方々を意識して1952年に設計されました。

当時、日本では工場や建設現場で働いている方や、農業や水産業など第一次産業で働いている方が多く、日常的に身体を使う仕事が一般的だったんです。

ラジオ体操第二は、こうした仕事からくる身体の痛みや疲労、疾病を予防し、安全で効率的な業務を支援することを目的としています。

そのため、第一よりも強度が高く、大きな動作や筋肉をしっかり使う運動が多く含まれているのが特徴です。動きもより複雑で、身体を鍛える要素が強い体操です。

── お話を伺うと、ラジオ体操がいかにその時々のニーズに応えてきたかがよくわかりますね。

鈴木さん:また、ラジオ体操第一と第二は、それぞれ独立しているように見えますが、実は運動の数や目的がしっかりとリンクしています。

両方とも「13の運動」で構成されていて、各運動が「体のどの部分を使い、何を目的としているか」が明確に設計されています。最初と最後には必ず「深呼吸」の動きが入り、身体を動かす準備と締めくくりの役割を果たしているんです。

── 第一と第二を連続しておこなうことで、より効果的な運動ができそうですね。

鈴木さん:おっしゃるとおりです。第一で全身を準備運動的にほぐし、続けて第二をおこなうことで、体力向上や筋力強化に繋がります。

第一は全身を無理なく動かすため、小さなお子さんから高齢者まで、運動習慣のない方や体力に自信がない方でも取り組みやすいです。

体力がある方や製造業など体を使って働いている方向けに設計されている第二は、動きが大きく、運動強度もやや高い内容なので、第一を十分にこなせるようになったあとに挑戦するといいでしょう。

── それぞれの強度の目安はどのくらいでしょうか?

鈴木さん:ラジオ体操の運動強度は、一般的にウォーキングや軽いジョギングに近いと言われています。

第一は、通常のウォーキングや、姿勢や歩き方を意識した早歩きに相当する強度です。全身を均等に動かすため、運動不足解消や軽い体力づくりに向いています。

第二は、第一よりも少し強度が高く、早歩きや軽いジョギングに近いレベルの強度です。筋力強化や体力維持を目指す方に適しています。

“上手い・下手”を気にせず、誰もが取り組める運動

── ほかの運動と比べて、ラジオ体操が優れている点はなんでしょうか?

鈴木さん:ラジオ体操の大きな魅力は、短時間で全身の筋肉をまんべんなく動かせる点ですね。

ウォーキングやランニングではおもに下半身を中心に鍛えることが多いですが、ラジオ体操は上半身から下半身までバランスよく全身を動かせるように設計されています。

3分間で13種類の運動をおこなう中で、普段あまり意識しない部分の筋肉も効果的に動かすことができるんです。

── 3分間で、13種類の動作をおこなうと聞くと、ほかの運動に比べてさまざまな箇所にアプローチできそうですね。

鈴木さん:また、ラジオ体操では、身体を効率よく動かせるような順番を考えられています。

たとえば、「胸を広げる運動」で、胸の筋肉をしっかりと動かして、肩や背中の柔軟性を高めたあとに「身体を横に曲げる運動」で体側を伸ばし、肩から腰をほぐします。そのあと、「身体を前後に曲げる運動」で、背中や腹筋を伸縮させ、脇腹やウエスト周りの筋肉を刺激する「身体をねじる運動」に進む…といった具合です。

身体のいろんな部分を効率的な順番で、短時間に動かせるのは、ラジオ体操ならではの特徴といえます。

── 長く運動の時間を取れない人でも、3分くらいなら取り組めそうですね。

鈴木さん:そうですね。動きが短時間で完結しているので、忙しい方でも日常生活に取り入れやすい点が魅力です。

また、ラジオ体操の大きな特徴は、「上手いか下手か」がほとんど意識されないことです。運動初心者にとって、他人の目を気にすることなく取り組める環境が整っているのは、非常に重要なポイントです。

たとえば、フィットネスジムやインストラクターがリードするエクササイズは、どうしても「うまくできるか」という不安を感じる方がいますよね。

ラジオ体操の場合、動きがシンプルで誰でも同じように取り組めるため、上手い・下手の構図がつきにくいんです。この気軽さが、運動習慣を持たない方や運動に抵抗を感じる方にとって、非常に取り組みやすい理由だと思います。

── たしかに、ラジオ体操で、上手い下手を意識したことはありませんでした。運動が苦手でも取り組みやすいという点も魅力ですね。

実年齢より20歳若い身体に!? 調査研究で判明した4つの結果

鈴木さん:平成25年の調査でも、ラジオ体操の効果を示したものがあります。ラジオ体操を週5日以上、3年以上実践している55歳以上の男女合計543人を対象に調査をおこないました。

その結果、体内年齢は実年齢より10歳~20歳若く、血管年齢や体力年齢も実年齢より若いことが明らかになりました。また、骨密度などの数値も良好でした。

── 骨密度や血管の健康にも影響するんですね。

鈴木さん:はい、骨密度や血管の健康を保つためには、骨や血管に適切な刺激を与えることが非常に重要なんです。運動をおこなうことはその「刺激」を与えるのに効果的で、ラジオ体操もその一環として活用できます。

骨の強化には、牛乳や魚などの食事でカルシウムを摂取することはもちろん大切ですが、それだけでは不十分です。骨に適度な負荷や振動を与えることで、骨が強くなります。

ラジオ体操には、飛んだり跳ねたりする運動も含まれているため、とくに女性に多い骨粗鬆症の予防にもつながります。骨密度が低下しやすい体質の方でも、継続的に運動をおこなうことで、骨を丈夫に保つことが可能です。

── 運動による刺激も、骨を強くする重要な要素なんですね。

鈴木さん:血管も筋肉や細胞と同じく、使わないと機能が低下します。とくに細い血管(毛細血管)や動脈は、動かさないことで硬くなったり、血流が滞ることで消失してしまいます。運動を通じて血管を「動かす」ことが大切なんです。

たとえば、ラジオ体操のような全身を動かす運動では、身体を曲げたり伸ばしたりすることで血管が適度に刺激され、柔軟性を保つ効果があります。とくに、身体をひねる動きや足を軽く跳ねるような動きは、全身の血流を促進するのに効果的です。

ラジオ体操のリズミカルな動きで心拍数を適度に上げることで、血管の柔軟性も維持され、血流の改善にもつながります。

とくにデスクワークなどで長時間座りっぱなしの状態が続くと、足の血流が滞り、むくみが発生しやすくなります。運動を取り入れることで、筋肉がポンプの役割を果たし、血液を心臓に戻す手助けをします。

── たった3分のラジオ体操が、こんなにも身体に影響を与えるなんて驚きです。やらない手はないですね。

鈴木さん:ありがとうございます。ラジオ体操は短時間で簡単にできるため、日常に取り入れやすく、健康な身体づくりの一歩として最適です。

また、ラジオ体操だけでなく、ウォーキングや軽い筋力トレーニングを組み合わせると、より効果的ですよ。

ラジオ体操の社会的・心理的効果

“運動習慣”と“人とのつながり”で心身ともに健康に

── 私が住んでいる地域でも毎朝ラジオ体操に取り組まれている人たちの姿を見かけます。自宅で一人でもおこなえますが、集団でラジオ体操に取り組むメリットもあるのでしょうか?

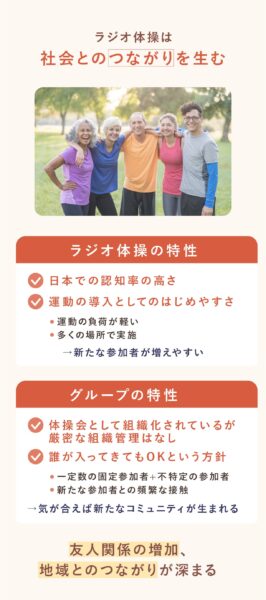

鈴木さん:はい、現在も全国各地でラジオ体操会がおこなわれています。

集団に関するものでいえば、過去に、ラジオ体操会とラジオ体操会以外の運動・スポーツグループに参加している方を対象にした比較研究がおこなわれています。

具体的には、朝に集まって一緒にラジオ体操をする活動を続けているグループと、ラジオ体操会以外の運動・スポーツグループに参加しているグループの2つの間で、社会的なつながりや友人関係の増加、健康意識や身体的な変化について比較がおこなわれました。

── どのような結果が見られたのでしょうか?

鈴木さん:結果として、ラジオ体操会のグループのほうが、1年後の友達の数が増えており、友人関係や地域でのつながりが大幅に増加したことが確認されました。一緒に同じ時間を共有することで、自然と会話が生まれたり、日常的な顔なじみが増えたりするからです。

一方、運動教室の参加者も一定のつながりは得られたものの、ラジオ体操会ほど長期的で深い関係性にはつながりにくいという結果でした。

ラジオ体操会では、みんなができる運動なので個人差もでにくく、毎朝顔を合わせることで自然と会話が生まれますが、教室型の活動では、うまくできる方、できない方の差がでてしまったり、教室の雰囲気に合わない方がグループから離れてしまったりするケースが多く、つながりの強化には結びつきにくい結果となったことが考えられます。

また、会員型にすると、どうしても属性から外れる方がでてきてしまいますが、ラジオ体操は非組織で「何となく公園で同じ時間に体操している」という感じですので、緩やかに繋がれるのもメリットといえるかもしれません。

── 地域とのつながりが深まり、友人が増えるというのはとてもいい効果ですね。身体面ではどのような結果がみられたのでしょうか?

鈴木さん:ラジオ体操会のグループのほうが、年齢は高かったにも関わらず、1年後の歩く速さや動きながらのバランスが維持されていたことがわかりました。

歩行や移動の能力は高齢者に限らず、現役世代にとっても重要です。たとえば、長時間のデスクワークで身体が硬くなり、日常動作がぎこちなくなったりする…という経験がある方もいるかと思います。ラジオ体操を取り入れることで、身体のバランスや操作性を改善し、動きやすい身体を作ることができるんです。

また、現役世代がラジオ体操をおこなうことで、将来的なフレイル(虚弱)の予防にもつながります。ある研究によれば、ラジオ体操がフレイル状態の高齢者に対しても効果を発揮していることが示されています。現役世代が早いうちから取り組むことで、より健康な身体を維持できます。

── 長く歩ける身体づくりの土台を作るためにも、早いうちからラジオ体操などで身体を整えておくことが大切なんですね。

鈴木さん:おっしゃるとおりです。

こういった身体的な効果については、集団ではなく個人でラジオ体操に取り組まれていても、同じような結果がでていたかもしれませんが、集団でおこなうと、個人で取り組むのに比べ、モチベーションが維持しやすいというメリットがあります。

「みんなで頑張る」という心理が働くので、習慣化もしやすいんです。

── ラジオ体操会に参加することで、社会的なつながりという精神面でも、体力維持という身体面でも、よい影響がみられたんですね。

鈴木さん:ラジオ体操会に参加し、運動習慣と人とのつながりがセットになることで、心身ともに健康になるといえると思います。

子どもたちが平等に自信を育めるラジオ体操コンクール

── ラジオ体操会は比較的年齢の高い人が参加しているイメージでしたが、学生などの若い層の間でも取り組まれているのでしょうか?

鈴木さん:学校では「全国小学校ラジオ体操コンクール」という取り組みを10年以上続けています。学校単位でクラスや学年ごとにラジオ体操を実践し、その成果を評価するという形です。

最初は「ラジオ体操でそんなに盛り上がるの?」と思われるかもしれませんが、実際に参加している子どもたちの熱量を見ると本当に感動しますよ。

個人的には、甲子園の高校野球くらいの感動を得られるイベントだと感じているので、ぜひ一度チェックしていただきたいですね。

── とても魅力的なイベントですね。学校でラジオ体操に取り組むことで、どのような効果が期待できるのでしょうか?

鈴木さん:ラジオ体操は全員が同じ動きをするので、団結力が生まれやすいんです。クラスメイト同士で「もっと揃えよう」「もう少し大きく動こう」と声を掛け合う中で、自然と仲間との一体感が高まります。

そして、毎朝決まった時間に取り組むことで、運動習慣が身に付きやすくなります。とくに小学生や中学生にとっては、心身の成長を促すよいきっかけになっていると思います。

また、コンクールでは、実技の美しさだけでなく“学校やクラス全体でどのように努力し、地域に広める活動をしたか”も評価対象になっています。とくにこの「取組部門」に注目していただきたいです。

── 取組部門ですか。具体的にどのようなことがおこなわれているのでしょうか?

鈴木さん:たとえば、児童が地域の高齢者の方にラジオ体操を教える活動をおこなったり、朝の時間にクラス全体で練習する中で協力し合ったりという活動が挙げられます。

ラジオ体操は、動きがシンプルで伝えやすい点が魅力です。難しいステップや高度な技術が必要な運動だと、教えるのも学ぶのもハードルが高くなりますが、ラジオ体操はその点が非常に優れているため、小学生でも教え合うことができ、自然とコミュニケーションが取れるんです。

また、学校生活では、運動や勉強が得意な子が注目されがちですが、ラジオ体操は運動能力に関係なく練習すれば誰でも上達します。それに加えて、地域への広め方やクラス全体での連携が評価されるため、目立たない子や普段リーダーシップを取らない子も、役割を持ちやすいんです。

「子どもたちが輝ける場」を用意できる非常によい機会だと思います。

── たしかに、運動会などのスポーツイベントは、運動が苦手な子が積極的に参加ができませんし、合唱コンクールも音楽が苦手な子は活躍できませんよね。その点、ラジオ体操は、誰でも取り組める感じがします。

鈴木さん:そうですね。子どもたちが自信を持って取り組む姿を見ると、「シンプルな運動がここまで影響を与えるのか」と実感させられます。

コンクールで成果を出すことで「自分たちにもできた!」という成功体験が得られます。運動が得意でない子どもたちも参加しやすいので、平等に自信を育める場としても機能しています。

ラジオ体操がもたらすメンタルヘルスへの効果

── ラジオ体操会における“社会とのつながり”や、子どもたちの“自信”のお話がでましたが、ラジオ体操がストレス軽減やメンタルヘルスに与える影響はありますか?

鈴木さん:まず、ラジオ体操のような音楽に合わせたリズム運動は、一定のテンポで身体を動かすことで、脳のセロトニン分泌を促す効果があるといわれています。このセロトニンが増えることで、ストレスが軽減され、心が落ち着くという効果が期待できます。

また、ラジオ体操は動きがシンプルで、誰でもすぐに習得できるのが魅力です。これによって、運動が苦手な人でも「できた」という達成感を感じやすく、自己効力感(自分はできるという感覚)が高まります。これはメンタルヘルスにおいて非常に重要な要素です。

さらに、ラジオ体操会などに参加する場合は、地域の人と交流することで、孤独感が軽減されます。とくに高齢者の場合、地域でのつながりがストレスの軽減やうつ症状の予防につながるといわれているんです。

朝におこなうラジオ体操は、外で日光を浴びながらおこなうケースが多いですよね。日光を浴びることで体内時計が整い、気分をよくする効果があるビタミンDの生成も促されます。

── ラジオ体操で身体を動かすことで、心も整える効果が期待できるんですね。

ラジオ体操の効果を高めるコツ

── これからラジオ体操を始めようという人に向けて、効果を高めるために、とくに初心者が意識すべきポイントなどあれば教えてください。

鈴木さん:ラジオ体操をおこなう際に意識すべきポイントとして、一番重要なのは姿勢です。ラジオ体操には13種類の動きがありますが、何となく動くだけでは効果が半減してしまい、もったいないんです。

ですので、ラジオ体操の最初の動き「背伸びの運動」を意識してみてください。これは、体操全体の準備運動として非常に重要な役割を果たしています。

多くの方が深呼吸と混同しがちですが、実は姿勢を正すことが狙いなんです。

正しい姿勢で身体を上下にしっかり伸ばすことで、身体全体のバランスを整える効果があります。

── たしかに、一番最初は背伸びの運動ですが、今までなんとなく手をあげていて、意識が足りなかったなと思います。

鈴木さん:ここで、頭を軽く引き上げるようなイメージで背筋をスッと伸ばしましょう。これだけでも身体がシャキッと整います。手を上げるときも、指先からつま先まで意識して、上下に身体をしっかりと伸ばし、全身がスーッと伸びる感覚を大事にしてください。

正しい姿勢を保つのも結構体力を使いますが、ラジオ体操は時間にしてたった3分程度です。少し背筋を意識して丁寧に動くことで、身体も心もすっきりします。

── 普段の生活から姿勢を意識する習慣がつきそうですね。

鈴木さん:そうですね。姿勢を意識してラジオ体操をおこなうことで、普段の立ち方や座り方にも自然と気を遣うようになります。これが長期的には腰痛や肩こりの予防につながったり、身体全体のバランスが整ったりするきっかけになります。

日常生活にも応用できるので、駅まで歩くときに姿勢を意識したり、スマホを見ながら丸まった背中を伸ばしたり、姿勢を意識する習慣を意識的につけるのも効果的です。

歩く時間だけでも、背筋を伸ばしてお腹と背中に軽く力を入れると、普段とは違う感覚を得られると思います。

── 今日から姿勢を意識して過ごしてみたいと思います。

鈴木さん:また、もう一つのコツでいうと、ラジオ体操の動きはシンプルですが、腕を大きく振ったり、身体をしっかりひねったりすることで全身をより効果的に使えます。手足の先まで意識を向けると、全身運動の効果がさらに高まります。

姿勢をよくして、動きを大きく、この2つを意識してもらえるといいかと思います。

── 朝におこなうか、夜におこなうかで効果に違いはあるのですか?

鈴木さん:ラジオ体操は、運動強度がそれほど高くはないので、朝におこなっても安全とされています。基本的にはいつおこなってもいいですが、午前中に身体をしっかり動かした状態で日中の活動をスタートするのがおすすめです。

午後におこなう場合は、身体のリフレッシュとして取り組んでみるといいですね。

軽く飛んだり身体を大きく動かす動作も入っているため、就寝前には向かないと思います。

── ラジオ体操を始めてから効果はどのくらいで実感できるのでしょうか?

鈴木さん:これまで運動をしていなかった方にとっては、1週間継続することで自分の身体の変化を実感しやすいと思います。

最初の1週間で、大きな体重変化や目に見える成果を期待するのは早いかもしれませんが、「身体の軽さ」や「動きやすさ」といった小さな変化は、すぐに感じることができます。

たとえば、今まで上がらなかった腕が少し高く上がるようになった、肩や背中のこりが楽になった、足のむくみが減って軽くなったと感じる方が多いようです。

── まずは1週間を目標にするといいでしょうか?

鈴木さん:そうですね。最初の目標は「1週間続けること」。そのあとは「2週間」「1ヶ月」と少しずつ継続期間を延ばしていくことがおすすめです。

また、期間ではなく「身体を動かしやすくする」「肩こりを解消する」といった具体的な課題に合わせて目標を設定するのもいいですね。

── 毎日でなくても効果はあるのでしょうか?

鈴木さん:はい、毎日でなくても効果は期待できます。2日に1回、週に3回程度の頻度でも十分です。無理なく始められることが大切で、継続することで徐々に成果が現れます。

まずは短期間でも続けてみると、ラジオ体操をおこなう際に「今日は前屈がここまで届いた」「腕がスムーズに動くようになった」といった変化を日々感じることができます。

身体の柔軟性や可動域の改善を測る簡単な指標となりますので、この身体の変化を物差しにする感覚を掴んでいただければと思います。

こうした気づきが、次のモチベーションにつながりやすいです。

── まずは無理なく取り組める頻度で、背筋を伸ばして動くことを意識しながら、ラジオ体操を生活に取り入れていきたいと思います。

鈴木さん:約100年前に「誰でもできる運動」として設計されたラジオ体操が、今の時代においても身体的にも精神的にも多くの人を支えているというのは、本当に素晴らしいことだと思います。

ラジオ体操の一番の魅力は、誰もが参加できるシンプルさと、そこから生まれるつながりだと思います。

身体的な面では、人生100年時代において健康でいることの大切さがますます強調されていますよね。

たとえば、夏休みの「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」では、80代のおじいちゃんおばあちゃんから4歳の子どもまで、家族全員が笑顔で体操を楽しんでいる風景をよく目にします。ラジオ体操は、どんな世代の方でも無理なく取り組める運動で、幼少期から高齢期まで生涯続けられる運動として、大きな役割を果たしていると思います。

また、身体的な恩恵だけでなく、「みんなで集まって体操をする」という行為自体が、世代や立場を超えたつながりを生み出し、地域や家族の絆を深めています。高齢者施設でも取り入れられていますし、障がいがある方も自分のペースで取り組んでいる姿を見かけます。これはほかの運動ではなかなか実現しにくい部分ではないでしょうか。

運動が得意かどうかに関係なく、ラジオ体操は誰も取り残さない包容力を持っているんです。

── インクルーシブな社会作りにつながる運動ですね。これからの社会において、ラジオ体操はどのような役割を担っていくとお考えですか?

鈴木さん:ラジオ体操の役割は、「健康づくり」だけでなく「つながりづくり」にあると思います。現代のライフスタイルでは、人とのつながりが希薄になりがちです。でも、ラジオ体操のようにシンプルで、誰でも参加できるものは、地域や世代を超えたコミュニケーションの場になると思います。

これからの100年に向けて、もっと多くの方がラジオ体操を通じて健康を感じたり、人とつながる喜びを実感したりできるよう、私自身も微力ながら携わっていきたいと思っています。

── 世代や地域、性別に縛られず、どんなシーンにもフィットする万能性がラジオ体操にはありますね。届け方次第で、さらに多くの人々に広がりそうですね。

鈴木さん:ラジオ体操はもう日本文化に深く根付いている存在ですが、それをどのように伝えていくかがこれからの大きな課題でもあります。

今までは「みんなで公園に集まってやる」というスタイルが主流でしたが、これからは各世代やライフスタイルに合わせた届け方を考える必要があります。

たとえば、子どもたちにはもっと楽しさを重視した方法、高齢の方には安全性を高めたプログラム、若い世代にはライフスタイルに溶け込むような新しいアプローチが必要ですね。

「ラジオ体操イベント」のように少しユニークな形で、参加者同士のつながりを作る試みを提案するのもいい方法ではないかと考えています。

これからもラジオ体操が、多様な世代、価値観、ライフスタイルをつなぐ「架け橋」として活躍できるよう、私たちも工夫を重ねていきたいと思います。ぜひ皆さんのご家庭や職場、周りでも、気軽に取り入れていただけたら嬉しいです!

── ぜひ、私自身もできるところから取り組んでみます。本日は本当にありがとうございました。

Wellulu編集後記:

幼い頃から親しんできた「ラジオ体操」でしたが、効果について掘り下げて考えたのは、今回の取材が初めてでした。“なんとなく身体を動かす”程度にしか考えていませんでしたが、背筋を伸ばし、動作を大きくおこなうことで、数々の健康効果が得られると知り、ラジオ体操の印象が大きく変わりました。

1日たった3分、音源があれば道具もいらず、家で気軽に取り組むことができるので、これで健康な身体の土台ができると思うと、やらない手はない!と感じました。この記事を通して、ラジオ体操の魅力を知り、一人でも多くの人の生活に浸透していくと嬉しいです。

<本記事制作にあたっての参照資料>

・平成25年度 ラジオ体操の実施効果に関する調査研究 (一般財団法人 簡易保険加入者協会委託調査)

・2023年日本予防理学療法学会雑誌(東京都健康長寿医療センター研究所/植田拓也)

2004年日本体育大学卒業。2016年聖学院大学大学院人間福祉学研究科修了。

日本体育大学時代に出会った「体操」を通じて幼児から高齢者、障害のある方まで幅広い世代に向けた健康づくりに奮闘。体操で“体づくり”ד仲間づくり”をテーマに教育、福祉、医療などの領域を超えた多様な活動を展開している。また、2016年からはNHKテレビ・ラジオ体操の指導者として全国各地を駆け回りながらラジオ体操の普及をおこなっている。Missionは「地域社会にたくさんの幸せを作りたい!」