子どもの成長にとって大切な運動。しかし、近年は生活様式の変化により、運動能力の二極化が進んでいるという。運動が得意な子とそうでない子の差が広がる中、この格差を埋め、すべての子どもが楽しく身体を動かせる環境づくりに株式会社エバニューは取り組んでいる。そこで今回、担当者の大部さんに、子どもの身体づくりに重要な「ゴールデンエイジ」と、楽しみながら運動能力を育む方法・家庭でできる取り組みについて伺った。

大部 隆志さん

株式会社エバニュー/アスレチック事業部/東京営業部/ソフト開発課/課長

本記事のリリース情報

【サイト情報】Webメディア「Wellulu」× にこすぽ運動プログラム

運動能力の二極化!基本的な動作ができない子どもが増加

──近年の子どもたちの運動能力や体力について、現状としてどのような傾向がみられるのでしょうか?

大部さん:現代の子どもたちは運動能力や体力の二極化が顕著に見られ、運動が得意な子と苦手な子の差が広がっている印象があります。社会的な背景として、以下の変化が例として挙げられます。

- 公園など遊び場の制限が増加 → 外で遊ぶ時間が減少

- テレビやゲームなど、室内で過ごす選択肢の増加 → 運動能力が低下

──具体的に、どのような点で運動能力の低下がみられますか?

大部さん:基本的な運動スキルが未発達の子どもが増え、生活するうえでの動作ができないという子どもが多くなっている傾向です。たとえば、転んだときに手をつけない、まっすぐ走れない、立ったまま靴下を履けないといった基本動作が苦手なケースが見られるようになりました。

また、猫背などの姿勢不良といった問題も増加しています。本来であればこれらの現象は体力低下だけでなく、将来の健康にも影響する可能性があるため、早期の対策が必要だと考えています。

脳と身体の発達を支える「ゴールデンエイジ」の重要性とは?

2歳から14歳を目安にした時期が、子どもの運動能力発達の鍵を握る

──子どもの運動能力を育むために特に重要な時期として「ゴールデンエイジ」があると伺いました。重要性について、教えていただけますか?

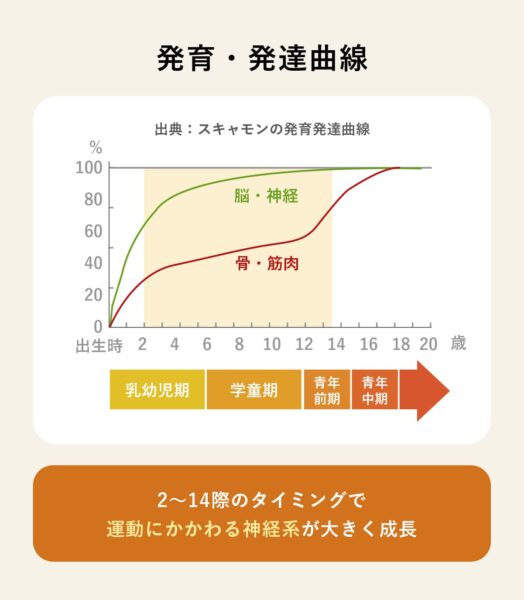

大部さん:「ゴールデンエイジ」は、運動能力が飛躍的に発達する時期を指しており、2歳から14歳くらいまでの期間が該当します。この時期は、特に体内の脳や神経といった神経系の組織が急速に発達するタイミングなのです。

脳の中に多数存在する神経細胞は結びつき合って、手や足、体幹などすべての筋肉とつながっています。たとえば、手を動かす、足を動かすという動作一つをとっても、脳からの指令が神経を通じて筋肉に伝わり、その結果として動作が実現します。この神経と筋肉の結びつきが充分に構築できていないと、指令がスムーズに伝わらず、動作がぎこちなくなったり、正しく動けなかったりするのです。

──神経系は、運動能力に直接的な影響を与えるということですね。幼少期に運動をすることでこの神経と筋肉の結びつきがしっかりと形成されるという理解で、間違いないでしょうか?

大部さん:そうですね。神経系の細胞が増え成長するゴールデンエイジの時期に、さまざまな運動や、遊ぶ・身体を動かすという経験をしておくことで、神経細胞が適切に筋肉と結びつき、さまざまな動作ができるようになるのです。身体を効率的に動かせるようになり、複雑な動作もスムーズに行えるようになります。

一方で神経細胞と筋肉がしっかりつなぎ合わさっていないと、たとえば、ボールをうまく投げられない、スキップができない、まっすぐ歩けないなどといった状態になってしまうと考えられますね。神経系の基盤ができることで、運動だけでなく日常生活のあらゆる動作がスムーズになり、ひいては体力や健康面でも良い影響をもたらします。

──ゴールデンエイジ期の運動経験が乏しいと、大人になった際にどのような影響が出ると考えられるのでしょうか?

大部さん:幼少期の運動経験が乏しい場合、その影響は直接的な運動能力の低下だけでなく、間接的に生活習慣や健康に大きな影響を及ぼします。まず、子どもの頃に運動に対するネガティブな経験をすると、それが「運動嫌い」や「苦手意識」として固定化されることがあります。たとえば、ある運動ができなくて恥ずかしい思いをしたり、何かにぶつかって痛い経験をすると怖いという感情を抱いてしまったりなどです。そのまま成長すると、大人になっても運動を避ける傾向が強まり、運動習慣がない生活を送りがちです。これが将来的な肥満や生活習慣病、ストレスへの耐性低下といった健康リスクに繋がる可能性があります。

さらに、そうした方が親になった場合、自分自身が運動に馴染みがないことで、次世代の子どもたちに運動の機会を提供しづらくなる可能性があります。たとえば、親が運動の楽しさや重要性を実感していなければ、子どもに適切な運動環境を与える機会が減ると考えられます。このように、幼少期の運動経験の有無は、その後の世代にも影響を及ぼす可能性があるのです。

ゴールデンエイジは3つの時期に分かれる!年齢に応じた運動の取り入れ方とは

──ゴールデンエイジといっても、時期によってさらに細かく名称が分かれると伺いました。詳しくお聞かせください。

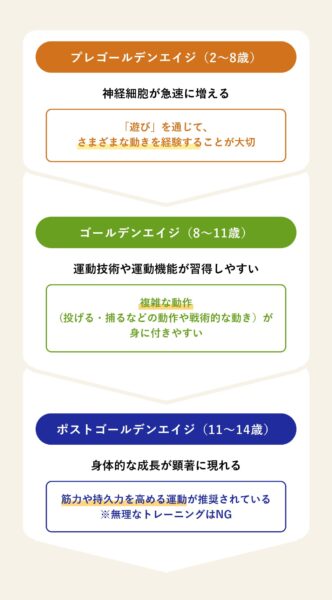

大部さん:ゴールデンエイジは、大きく3つの時期に分けることができます。2~8歳の「プレゴールデンエイジ」、8~11歳の「ゴールデンエイジ」、11~14歳の「ポストゴールデンエイジ」です。脳・神経、運動技術、骨・筋肉など、それぞれの時期で育まれやすい発達部分が異なります。

──各時期によって、発達しやすい部分に違いがでるのですね。それぞれの時期で、特に意識すべき運動について教えていただけますか?

大部さん:まず、2~8歳の「プレゴールデンエイジ」は、多様な動きを経験することが重要です。この時期は特に神経細胞が急速に増えるタイミングなので(図:スキャモンの発育発達曲線の「脳・神経」グラフ変化参照)、できるだけさまざまな動きを経験させることで、脳と身体の結びつきを強化できます。

具体的には、ケンケンパのような遊びや、公園の遊具を使った活動がおすすめです。鉄棒や滑り台、ブランコといった遊具は全身をバランスよく使う動きを引き出してくれます。特別な運動である必要はなく、むしろ「遊び」を通じて、身体を動かす楽しさを経験することが大切です。

──続いて「ゴールデンエイジ」の時期についてはいかがでしょうか?

大部さん:8~11歳の「ゴールデンエイジ」は、運動技術や運動技能が習得しやすい「感受性の高い時期」です。特に10歳前後がフォーカスポイントとなります。この時期は、プレゴールデンエイジで培った神経細胞の結びつきを活かして、より複雑な動作や応用的な技術を身につけることができます。

たとえば、ボールを正確にキャッチする、投げるといった動作や、サッカーやバスケットボールのような団体スポーツにおける戦術的な動きなどが、この時期に身につきやすいんです。

──最後に「ポストゴールデンエイジ」についても教えてください。

大部さん:11~14歳の「ポストゴールデンエイジ」は、身体的な成長が顕著に現れる時期です。脳や神経系の成長は10歳前後でほぼピークに達し、その後は筋肉や骨の成長が急激に進みます。この時期は、脳の中というより、身長が高くなる・筋肉がつくなど、目に見える身体の要素が成長する時期です(図:スキャモンの発育発達曲線の「骨・筋肉」グラフ変化参照)。

そのため、筋力や持久力を高める運動が推奨されますが、成長期の身体は急激に変化するため、無理なトレーニングは避けるべきです。自重(自分の体重)を使ったスクワットやプランク、柔軟性を高めるストレッチなどが安全で効果的です。急激な身長の伸びによってバランス感覚が一時的に崩れることもあるため、基礎的な動きを確認する運動も大切にするとよいでしょう。

運動が育む「9つの能力」と、心の成長

運動能力は「身体」だけでなく「心」も育てる

──御社が運営されている“にこすぽ”では、「9つの能力」という考え方を提唱されています。具体的にどのような能力が含まれているか、教えてください。

大部さん:大きく分けると、身体の動きに関する7つの能力と、心に関する2つの能力があります。身体の動きに関する能力には、「ポジション」「スイッチ」「リンク」「リアクション」「コントロール」「リズム」「バランス」があります。

|

ポジション(定位能力) |

自分の身体と物との位置関係や距離感を正確に把握する能力 |

|

スイッチ(変換能力) |

状況に合わせて素早く動作を切り替える能力 |

|

リンク(連結能力) |

身体を無駄なくスムーズに動かす能力 |

|

リアクション(反応能力) |

合図に素早く正確に対応する能力 |

|

コントロール(識別能力) |

身体の動きや力を調節し道具を精密に操作する能力 |

|

リズム(同調能力) |

動作を真似したり、リズムを作ったり、タイミングをつかむ能力 |

|

バランス(平衡能力) |

姿勢をコントロールして身体のバランスを維持する能力 |

そして心に関する能力として、「ジャッジ」と「コミュニケーション」があります。

|

ジャッジ(知的思考能力) |

瞬時に周りの状況を判断したり、考えながら動く能力 |

|

コミュニケーション(意思疎通能力) |

お互いに意思疎通を図り育む能力 |

たとえば、鬼ごっこやドッジボールといった遊びでは、相手の動きを見て「次はどう動くべきか」を瞬時に判断します。これが「状況判断力」の育成につながります。同時に、仲間と協力して遊ぶ中で自然とコミュニケーション能力も育まれていくのです。

──9つの能力は、どのような背景から生まれたものなのでしょうか?

大部さん:「9つの能力」を設定した背景には、既存の「協調運動(コーディネーション)」という考え方が関係しています。協調運動は、目で見る・手足を動かすなどといった、それぞれ別で動く機能・感覚をまとめ、スムーズな運動を行うことです。協調運動は運動能力の基盤として非常に重要ですが、主に身体的な要素に焦点が当てられています。

私たちは、運動を単なる身体活動として捉えるのではなく、心や社会性とのつながりも重視すべきだと考えています。実際、運動には状況判断やコミュニケーション能力が不可欠です。たとえば、スポーツでは瞬時に状況を判断して動きながら、チームメイトとの連携も必要です。こうした「心」と「身体」の結びつきを切り離さずに「運動」というものを考えることで、より多角的な成長を促すことができるのではないかと考え、9つの能力を設定しました。

──先ほども、運動が身体に関わる側面だけでなく心に関わる側面にもプラスな影響を与えるとお伺いしましたが、9つの能力の中の「ジャッジ」「コミュニケーション」が関係しているのでしょうか?

大部さん:はい。「ジャッジ」は認知力や状況判断力、推理力や計算力などと関連性が高く、また、「コミュニケーション」はチームスポーツの場面から想像できるように、仲間や友達との協調性や共感力、達成感や自己肯定感を育むなど社会性の成長に貢献すると考えられます。

さらに、「心身相関」という言葉があるように、運動はストレスを軽減し、感情のコントロールにも役立ちます。このように、運動は単なる体力づくりにとどまらず、心や脳の成長にも大きく貢献するのです。

詳細記事:おもしろ関連トピック:IQ!?EQ!?

遊びを通じて自然と育まれる運動能力

──これらの能力を育むために、具体的にどのような活動を取り入れているのでしょうか?

大部さん:私たちのプログラムでは「遊び」を通じて、これらの能力を自然に育むことを重視しています。たとえば、二人組で行うボール遊び「指示出しキャッチボール」では、片方が「右手でキャッチ!」「お腹で触る!」などと身体の部位を指示しながらボールを投げ、もう片方がその指示に従って動作を行います。

この遊びでは、指示を聞き取り、脳で瞬時に判断し、身体を動かすという一連の流れが生まれます。また、投げる側は相手の動きを見ながら適切な指示を出す必要があり、自然とコミュニケーション能力も養われます。

家庭でできる!子どもの未来を育む運動「遊び」の向き合い方

特別な道具がなくても大丈夫

──ご家庭で、保護者の方々が子どもと一緒に取り組める運動遊びについて教えていただけますか?

大部さん:特別な道具がなくても、ご家庭で簡単にできる運動遊びはたくさんあります。たとえばボールが1つあれば、指示出しキャッチボールのような遊びができます。また、道具がなくても「動き真似っこゲーム」のように、身体一つでできる遊びもあります。

重要なのは「遊び感覚」で楽しむことです。親が一緒に遊びながら身体を動かすことで、子どもたちも自然と運動を楽しめるようになります。たとえば、家の中で簡単な障害物コースを作り、クッションやタオルなどを使って、くぐったり跳んだりする遊びを取り入れるのも良いですね。

──日常生活の中でも取り入れられそうですね。

大部さん:そうですね。「運動=スポーツ」という固定観念を持つ必要はありません。たとえば、雪道を歩くときに「滑らないように気をつけてね」と声をかけながらバランスを取る練習をしたり、お手伝いで荷物を運ぶときに、バランスや姿勢を意識したりするだけでも立派な運動になります。

運動が苦手な、幼少期の子どもとの向き合い方

──運動が苦手な子どもや、身体を動かすことに消極的な子どもに対して、どのようなアプローチが効果的でしょうか?

大部さん:まず大切なのは「できなくてもいい」というメッセージを伝えることです。誰しも最初からうまくいくわけではないし、「できない」状態であっても脳の中では神経細胞が筋肉と結びつこうとして「できる」ようになろうと試行錯誤している途中過程なのです。運動が苦手な子どもの多くは、跳び箱が飛べない、マット運動ができないといったネガティブな体験や、みんなの前で失敗して恥ずかしい思いをした経験を持っていることも多くあります。

そのため、まずは「失敗してもいい」「楽しければそれでいい」という安心できる環境を作ることが大切です。たとえば、ボールを投げるのが苦手な子には、最初は柔らかいスポンジボールを使ったり、近い距離から始めたりするなど、できそうな目標から少しずつチャレンジしていく方法があります。

──保護者の方ができるサポートについて、具体的なアドバイスはありますか?

大部さん:親が子どもと一緒に運動を楽しむ姿勢を見せることが何より大切です。「上手に投げられたね」「高く跳べたね」といった結果ではなく、「楽しそうだね」「頑張って挑戦したね」といったプロセスを褒めることで、子どもは運動を前向きに捉えられるようになります。

また、子どもの興味に合わせた運動を取り入れるのもおすすめです。たとえば、音楽が好きな子にはリズム遊びを取り入れたり、動物が好きな子には動物の真似をしながら身体を動かしたりするなど、好きなことと結びつけることで、自然と運動を楽しめるようになります。

──最後に、保護者の方々に向けて、ゴールデンエイジ期の子どもの身体づくり・運動習慣づくりについて、メッセージをお願いします。

大部さん:私たちが伝えたいのは、運動を「特別なもの」ではなく、もっと身近なものとして捉えてほしいということです。「運動=スポーツ」という考えにとらわれず、日常生活の中で自然と身体を動かす機会を作ることが大切です。

特にゴールデンエイジと呼ばれる2歳から14歳までの時期は、脳と身体の発達にとって非常に重要な時期です。この時期に多様な動きを経験することで、将来の可能性が大きく広がります。ただし、それは決して特別なトレーニングである必要はありません。むしろ「遊び」を通じて、楽しみながら身体を動かすことが何より大切です。上手・下手や勝ち負けにこだわらず、まずは体を動かす楽しさを感じられる環境づくりを、ぜひ心がけてみてください。

──運動を特別視せず、日常生活の中に取り入れていく。そして何より「楽しむ」という視点が大切なのですね。たくさんのお話をありがとうございました。

Wellulu編集後記:

子どもたちの健やかな成長には、運動を通じた「身体づくり」が欠かせません。しかし、ゴールデンエイジと呼ばれる2歳から14歳までの時期に、どのような運動習慣を身につけるべきか、悩まれている保護者の方も多いのではないでしょうか。運動は決して特別なトレーニングである必要はありません。日常生活の中で取り入れられる遊びや、親子で楽しめる運動を通じて、子どもたちが自然と体を動かせる環境づくりを心がけましょう。

ヒトの動作メカニズムに興味関心があり、早稲田大学人間科学部スポーツ科学研究科(当時の名称)へ入学。『協調運動』を研究テーマに同大学院スポーツ科学研究博士課程まで進学。2008年4月(株)エバニュー入社。部署異動を経て、現在は研究テーマ『協調運動』を基に、モノづくりメーカーが生み出すコトづくりプロジェクトとして【にこすぽ】を考案・開発し講習会セミナーやイベントを通して普及活動中。