ダイエットやボディメイクを目的に筋トレをはじめてみたものの、体重の変化が見られなかったり、かえって体重が増えてしまったという人は多いのでは。実は筋トレをおこなって体重が増えてしまうのは、ダイエットが成功しているサインである可能性も。

この記事では、筋トレで体重が増える理由と体型の変化の見極め方、筋トレによってダイエットを成功させるコツについて詳しく紹介。

この記事の監修者

町田 洋祐さん

パーソナルトレーニング スタジオZilchオーナー

筋トレで体重が増えるって本当?

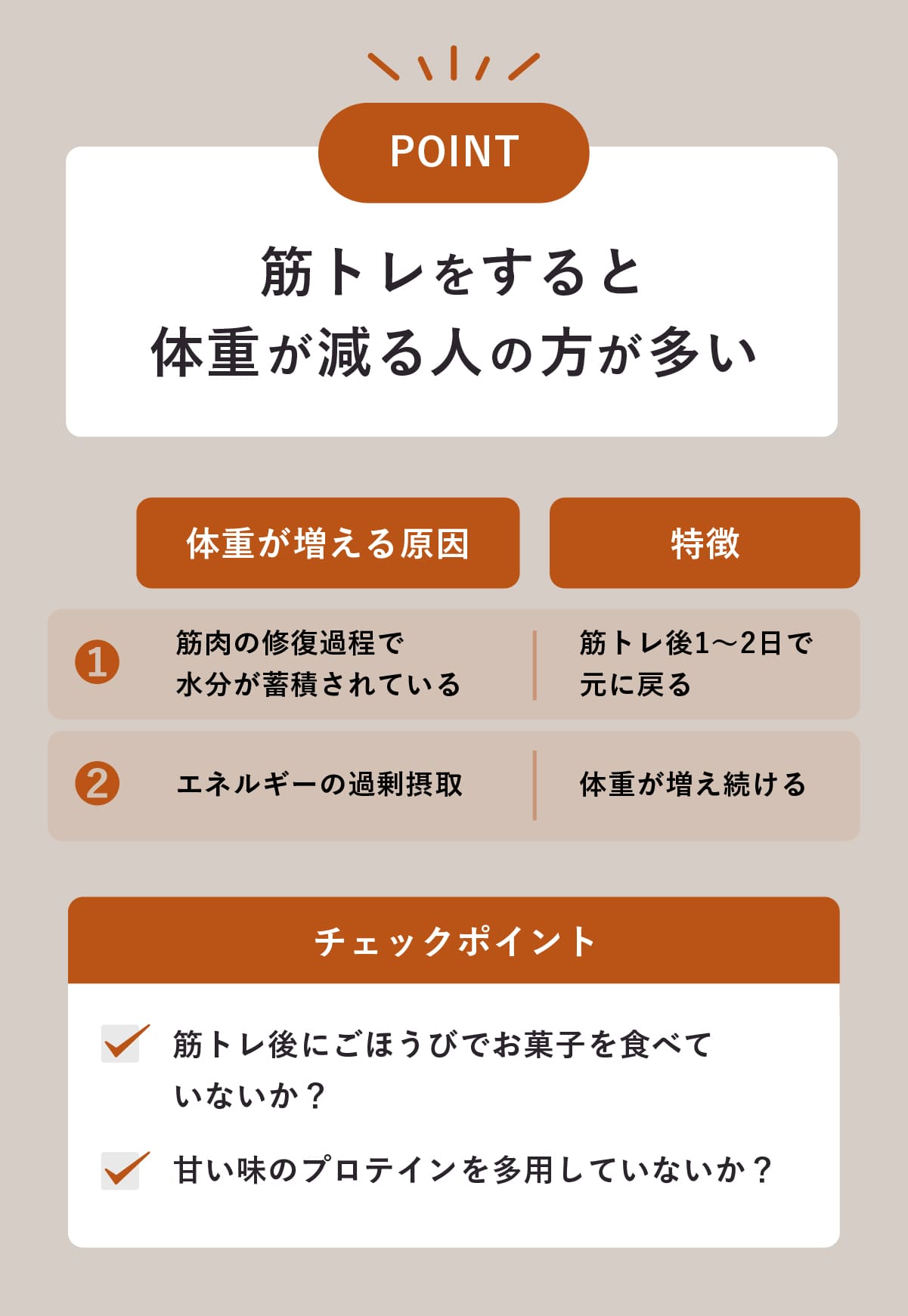

筋トレをすると体重が増えると言われることがあるが、実際には減る人のほうが多い。筋肉が増えれば体重は増加するが、筋トレによるカロリー消費を加味すると減るケースが一般的。

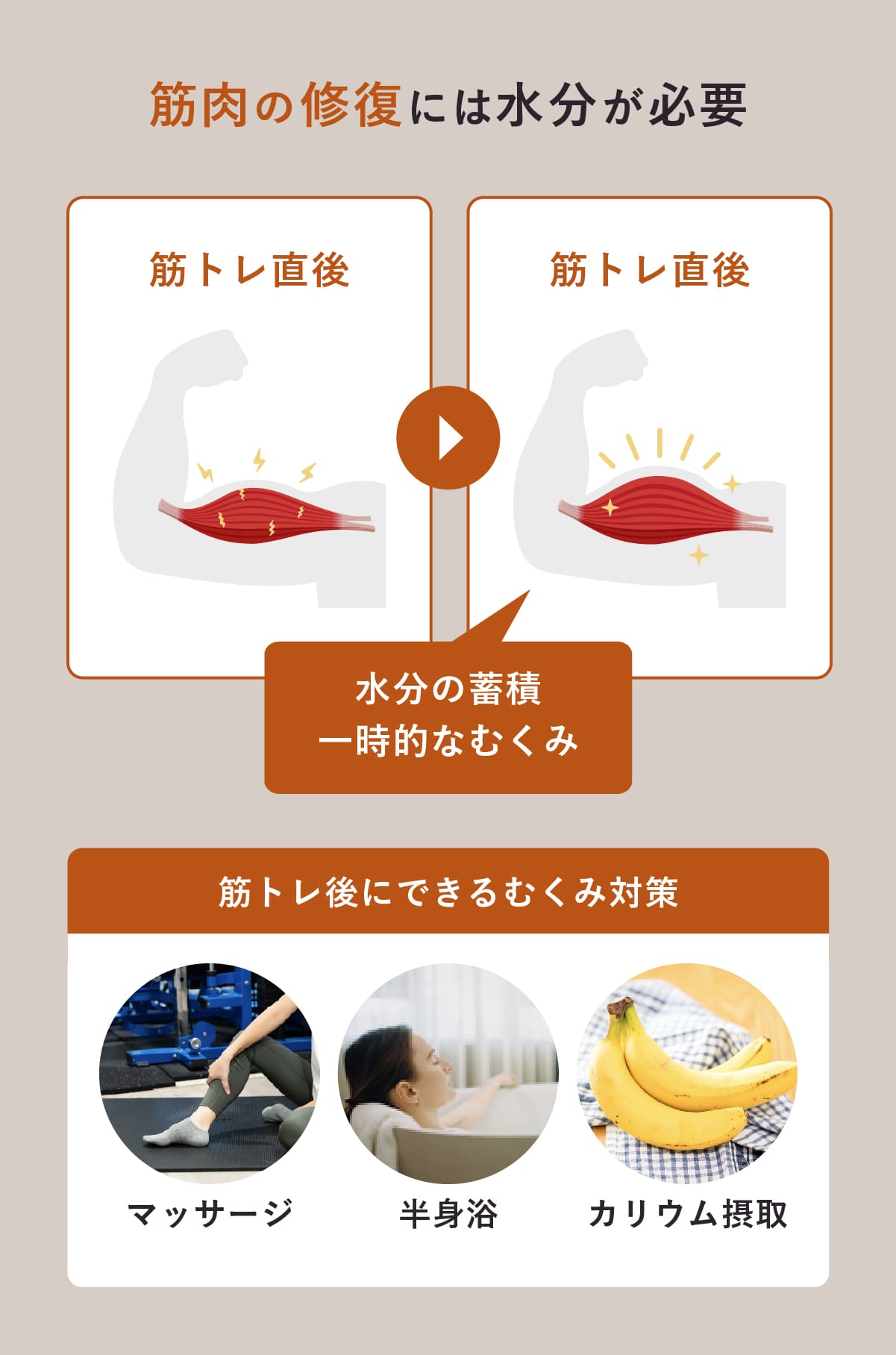

なお、筋トレ後は筋肉の修復過程で水分を保持するため、一時的に体重が増える場合があるが、この場合は1〜2日で元に戻る。 体重が増えることが必ずしも悪いわけではないが、筋トレを続けていても体重が増え続ける場合は、エネルギーの過剰摂取が原因の可能性が高い。

とくに、トレーニング後に洋菓子や糖質の多いプロテインを選ぶとエネルギーオーバーになりやすい。食事内容を見直し、適切な摂取量を心がけよう。

体重が減らないのはなぜ?筋トレで体重が増える理由

筋トレをはじめてから体重が増えた場合、考えられる原因はいくつかある。まず、筋トレで体重が増えるおもな理由をみていこう。

- 筋トレで満足して食事管理をしていない

- 筋トレの負荷が少ない

- 体内の水分量の増加

- やり方・フォームが間違っていて効果が得られていない

ほかにも、タンパク質摂取量の増加によるクレアチン量の増加は腎臓に負担をかけるため、水分の排出が滞りむくみが生じる可能性があります。また、とくに10代の若い人は筋肉量が増加しやすいため、自然と体重も増加しやすいです。

筋トレで満足して食事管理をしていない

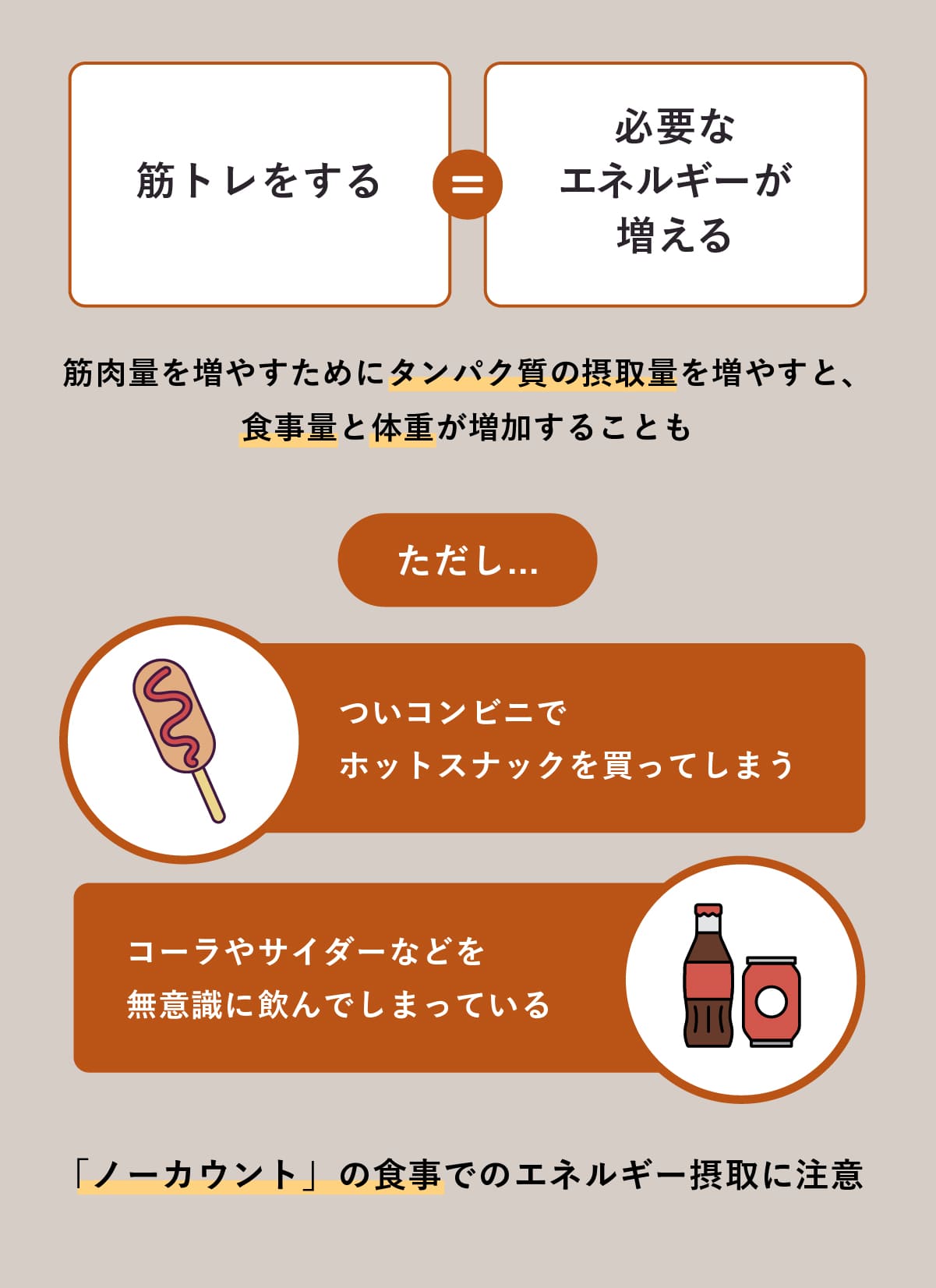

筋トレをはじめると、基礎代謝の向上や運動量の増加によって、必要なエネルギー摂取量が自然と増加する。さらに、筋肉の修復と成長のために必要なタンパク質の摂取量を増やすと、全体的な食事量が増加するため、体重が増加することも。

筋肉の重さは脂肪と同じ1キログラムであっても、見た目の体積は約3分の1であるため、見た目に変化がなかったり、体重が増加しても引き締まった体型へと変化する。

また、筋トレをしていることに満足して食事制限をしていないと体重が増加する原因になることも。たとえば、コンビニに立ち寄った際についホットスナックを買ってしまう、糖質の多い清涼飲料水を無意識に摂取しているなど、「食べた」と認識しずらいシチュエーションでついついエネルギー摂取をしていることも。

筋トレ自体はエネルギーを消費するが、有酸素運動ほどではないため、食事管理が不十分だとダイエット効果が得られにくい。そのため、食事の記録をつけたり、デスクワークなど日常的に動く頻度が少ない場合は意識的に活動量を増やしたりすることが大切。

筋トレの負荷が少ない

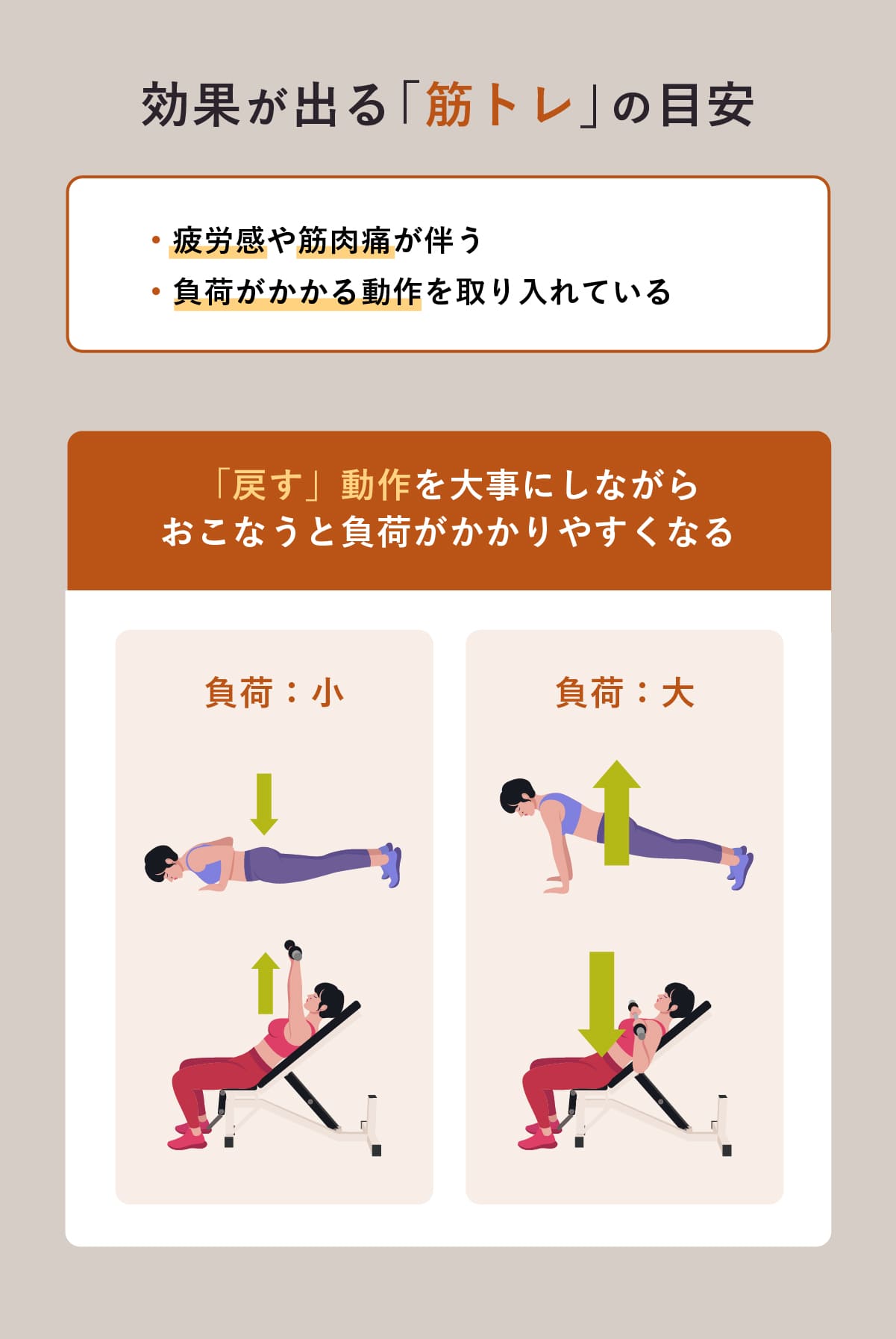

筋トレでダイエットに成功しない要因の一つに、負荷のかかり方が不十分であることが挙げられる。できる範囲から取り組むのが筋トレの基本ではあるが、疲労感や筋肉痛などが伴わない軽い運動では筋肉が育たず、ボディメイクができていないことも。

また、ジムで油圧式マシンを使用している場合は、筋肉への刺激が弱くなりやすいため注意が必要。関節に優しく簡単にトレーニングできる油圧式マシンだが、効果的に筋力を向上させるためには、通常のフリーウェイトなどを取り入れることも大切。

通常の筋トレでは、動作の「戻す」際に筋肉が負荷に耐えることで、より大きな効果が得られます。例えば、腕立て伏せは上体を下ろす動作よりも、上げる際に強く筋肉に刺激が入ります。油圧式マシンは「押す」「引く」の動作が独立しているため、戻す際に耐える負荷がかかりません。自宅で筋トレをおこなう際も「戻す」動作を大事にしながら負荷をかける意識が大切です。

体内の水分量の増加

筋トレ後は筋肉内のグリコーゲン貯蔵量の増加に伴い、水分量も上昇する。グリコーゲン1グラムに対して約3グラムの水分が蓄えられ、一時的な体重増加の要因となる可能性も。

また、筋線維の微細な損傷により、修復過程で水分が蓄積され、一時的なむくみが発生することもある。

むくみを防止するためには、マッサージや半身浴をして水分代謝を促すのがおすすめです。また、食事面では塩分(ナトリウム)摂取を控えめにし、カリウムの多いバナナなどを積極的に摂取するのも効果的です。カリウムは不足しがちな栄養素でもあるので、食事にバナナを1本追加するような形で意識して摂るのがおすすめです。

やり方・フォームが間違っていて効果が得られていない

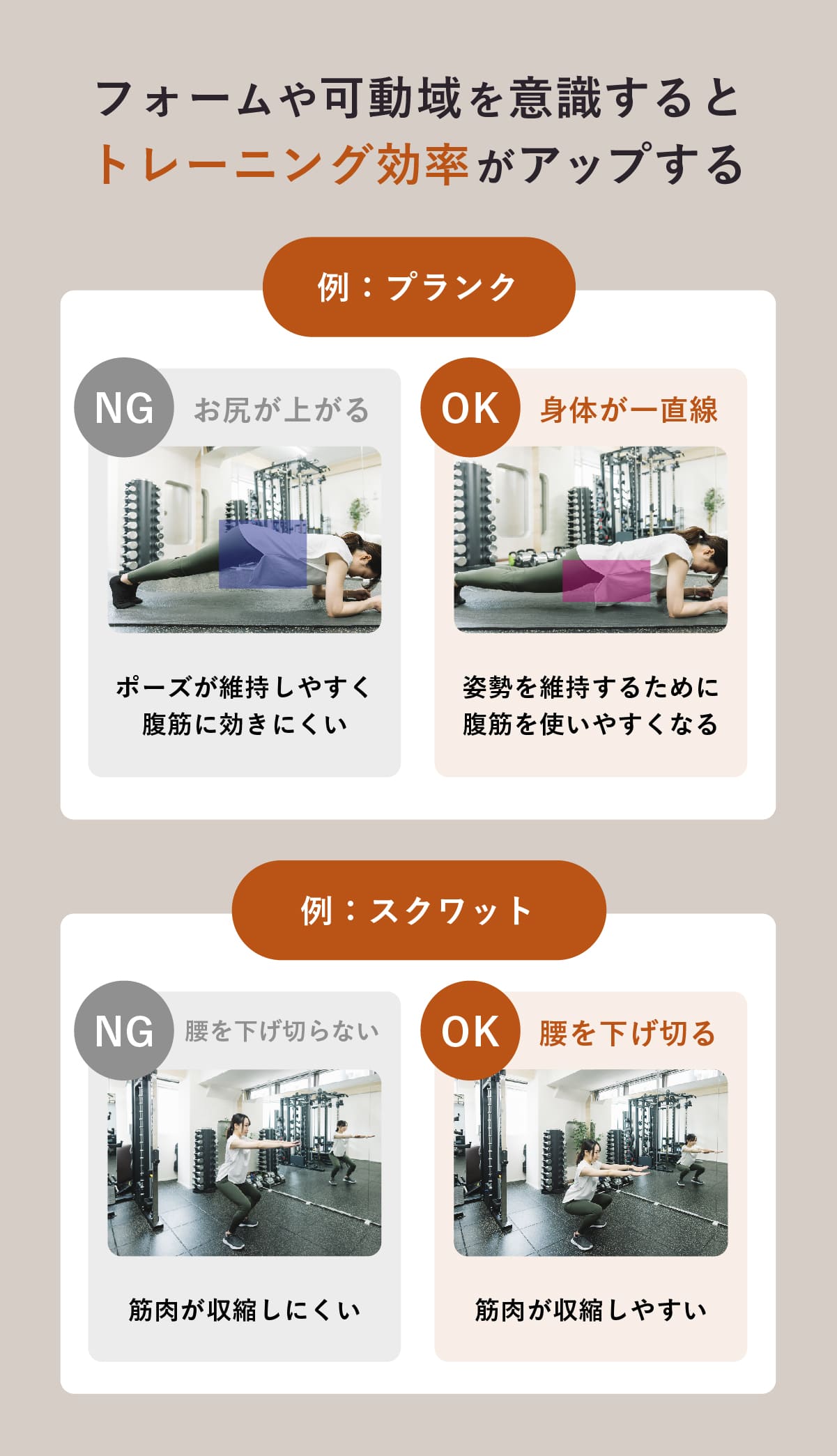

フォームの乱れや誤ったトレーニング方法は十分な負荷がかからず、効果的に筋肉を鍛えられない。かえって別の筋肉に負荷が集中してしまったり、分散して鍛えたい筋肉に効かないこともあるので、トレーニング中は鏡を見ながらおこなったり、動画で動作を真似しながらとりくむようにしよう。

また、トレーニングを効率よくおこなうには可動域の確保も大切。例えば、スクワットの場合、関節の動きがスムーズで可動域を広くとれる人とそうでない人では、消費カロリーや筋肉への刺激に差が出てしまう。

正しいフォームや可動域を担保しておこなうのが難しい場合は、トレーニング前にストレッチやコンディショニングを取り入れよう。

体重が増えても見た目は痩せる?筋トレとダイエットの関係

- 筋トレすると見た目が痩せる?

- 痩せ体質を目的としている人は筋トレがおすすめ

筋トレは有酸素運動ほどの消費カロリーはないものの、筋肉量が増えることで基礎代謝が向上し、長期的にエネルギー消費が高まります。また、筋トレをおこなうことで体幹や背中の筋肉を鍛えられ、全体的な印象が引き締まり、実際の体重変化以上にスリムに見える効果もあります。

お腹を鍛えることでぽっこりお腹の改善にもつながります。筋トレは体重だけでなく、姿勢や見た目の印象を改善するため、より健康的で引き締まった身体をつくる効果が期待できるのでおすすめです。

筋トレすると見た目が痩せる?

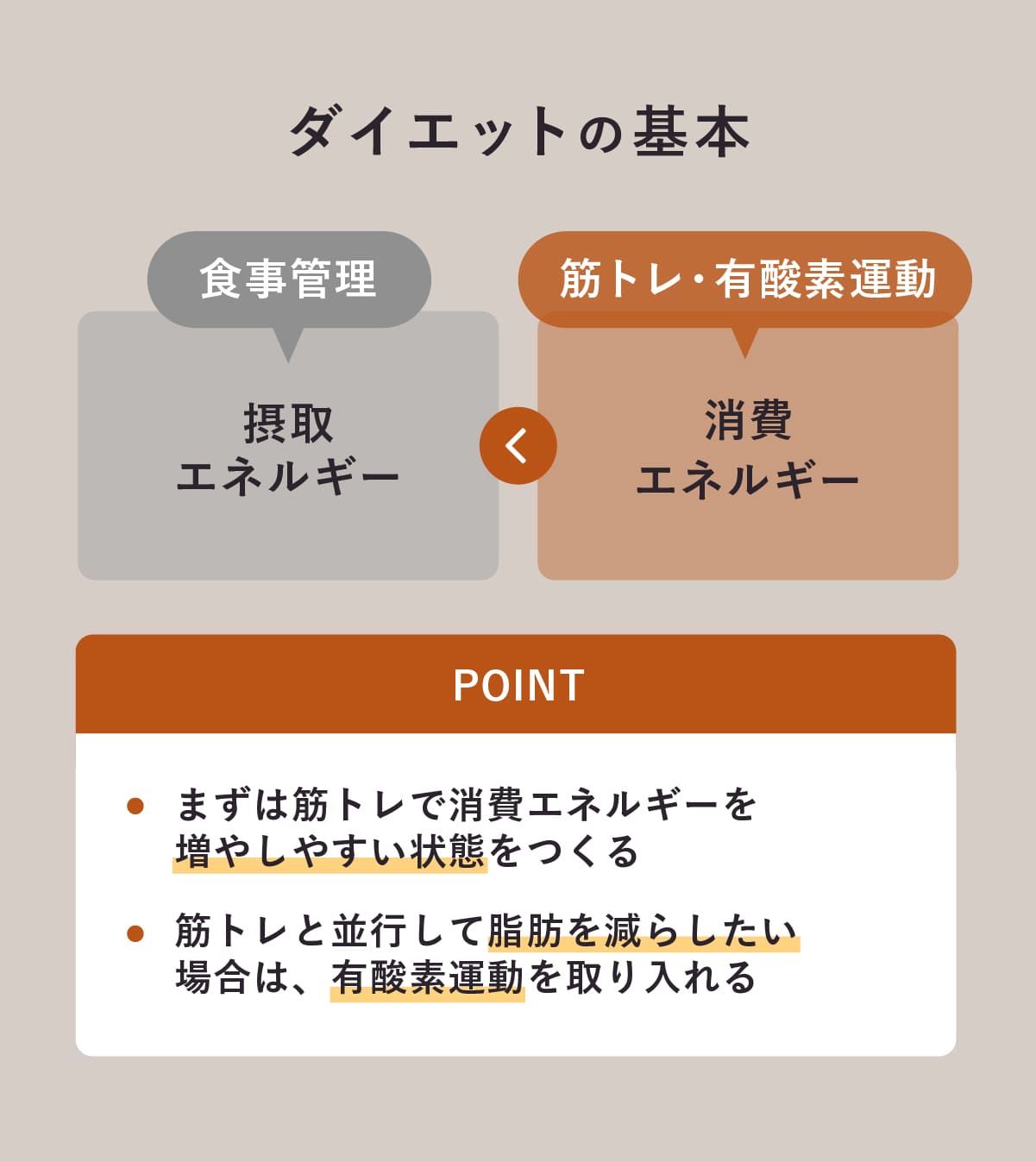

脂肪の量が変わらないまま筋肉がつくと、見た目ががっちりとした印象になりがち。そのため、見た目を引き締めたい場合は、筋肉をつけるのと同時に脂肪を落とすアプローチをおこなうのが重要。

脂肪を落とすためには、摂取エネルギーよりも消費エネルギーが多い状態を意識し、摂取エネルギーを適切にコントロールする必要がある。ただし、筋肉を増やしながら摂取エネルギーをマイナスにするのは難しいため、まずは筋トレで消費エネルギーを増やしやすい状態を作ってから摂取エネルギーを調整してもOK。

筋トレと並行して脂肪を減らしたい場合は、有酸素運動を取り入れるのもおすすめ。

痩せ体質を目的としている人は筋トレがおすすめ

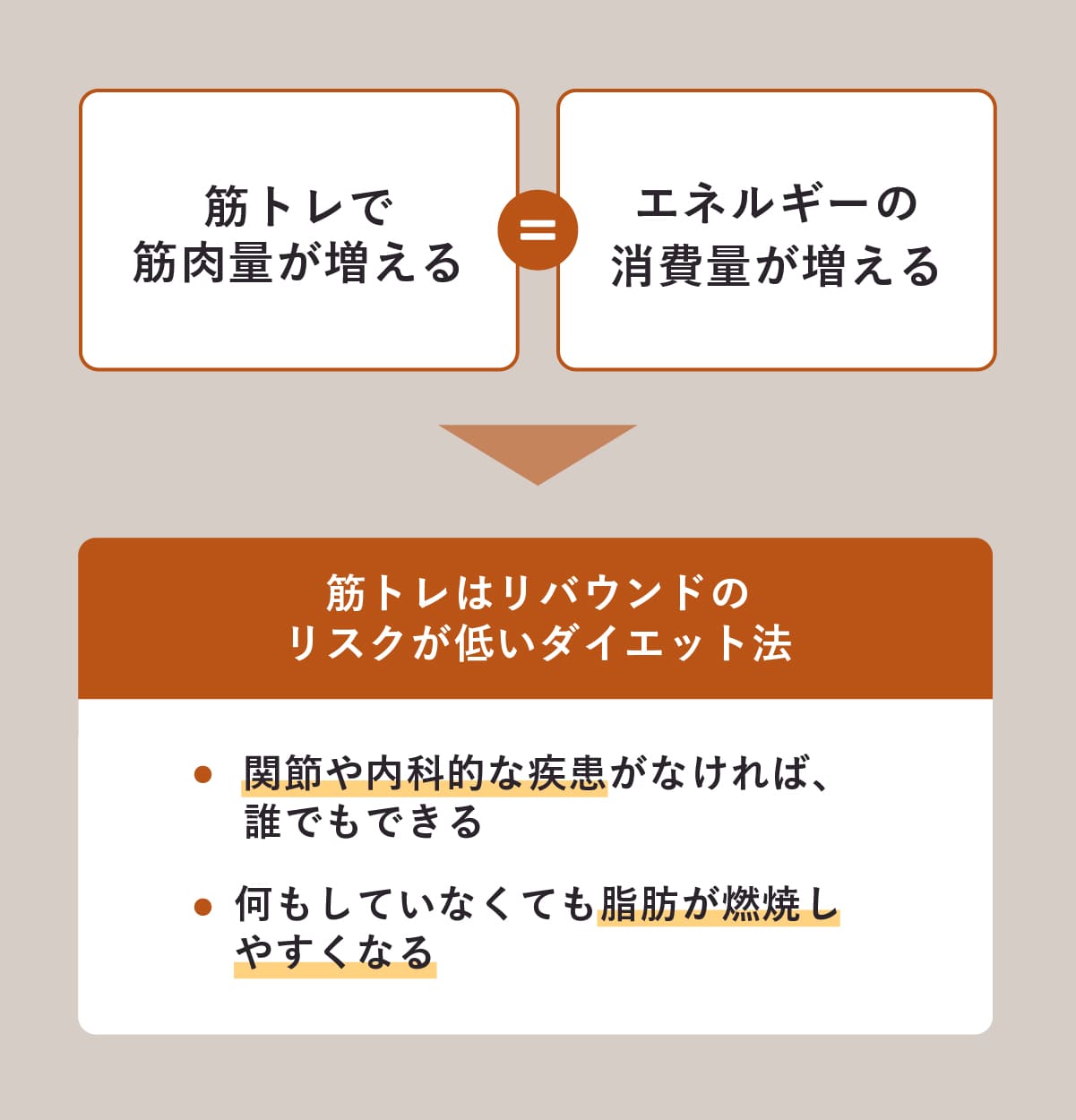

「筋トレはダイエットにおすすめ」といわれるのは、筋トレを取り入れることで結果として太りにくく痩せやすい体質を作ることができるから。 筋トレで筋肉量を増やすと基礎代謝が上がり、エネルギー消費量が増える。

基礎代謝とは、何もしていなくても消費されるエネルギーのことで、代謝が高いほど脂肪が燃焼しやすくなる。 筋トレは、基本的に関節や内科的な疾患がなければ、どんな人でもおこなえてリバウンドのリスクが低いダイエット法ともいえる。

いつから増える?期間ごとの体重変化の特徴

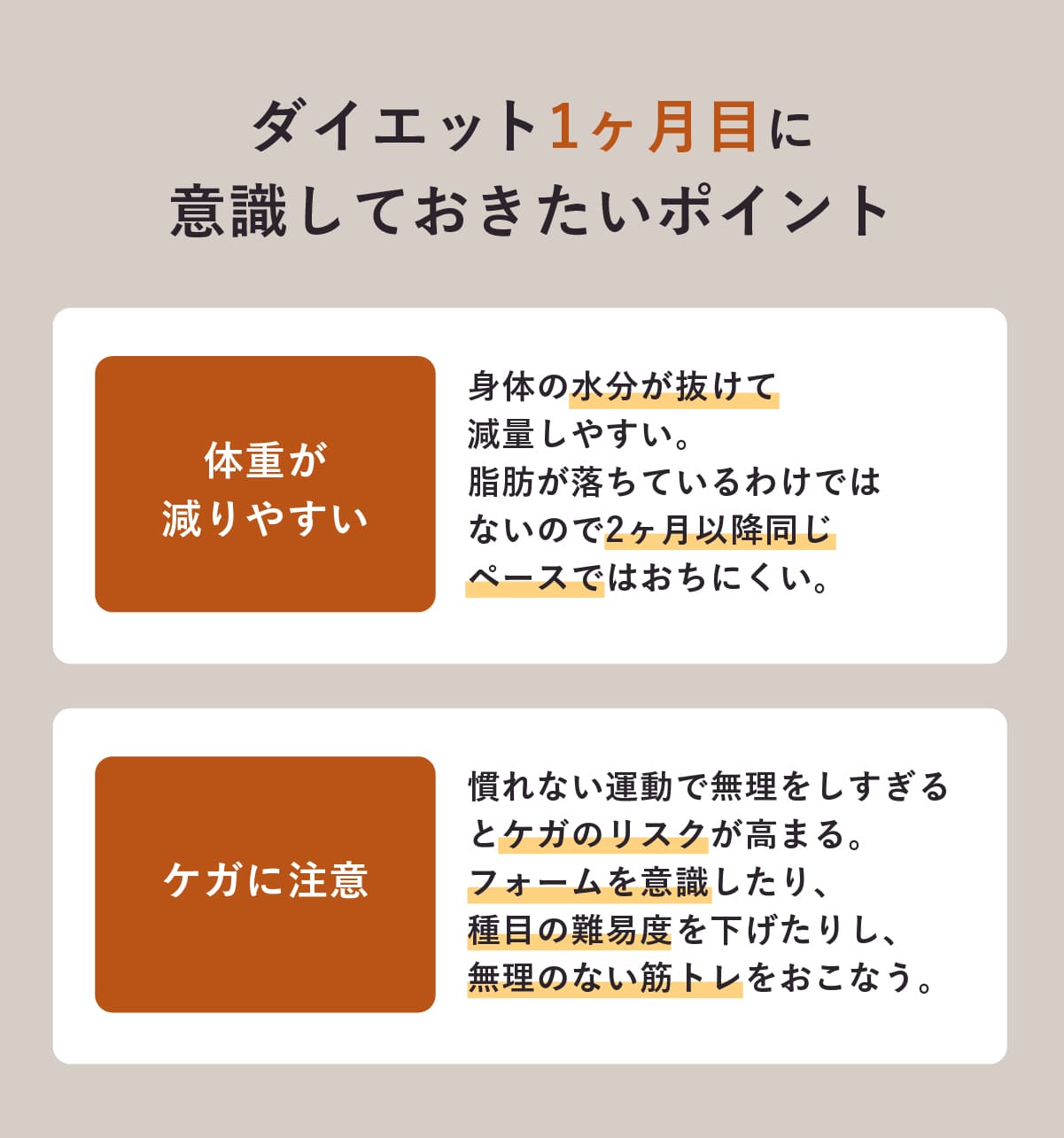

- 1ヶ月目:体重が減りやすい時期

- 2~3ヶ月目:筋肉の成長が安定しはじめる時期

- 3ヶ月目以降:体重減少が停滞しやすい時期

1ヶ月目:体重が減りやすい時期

ダイエットを始めたては、とくに体重が減りやすい時期。糖質制限をおこなうと体内の水分が抜け、短期間で体重が大きく減ることもあるが一時的な変化。最初のペースがずっと続くわけではないため、焦らず継続することが大切。

筋トレに慣れていない場合、無理をしすぎると怪我のリスクが高まるので注意が必要。初心者はフォームを意識し、無理のない範囲でおこなうことを意識しよう。

ジムでは初心者講習を受ける、自宅では簡単な種目から始めるなど、段階的にトレーニングを進めることもポイント。回数に関しても、まずは10回程度の負荷から始め、慣れて余裕がでてきたら2回ずつ回数を増やすのがおすすめ。

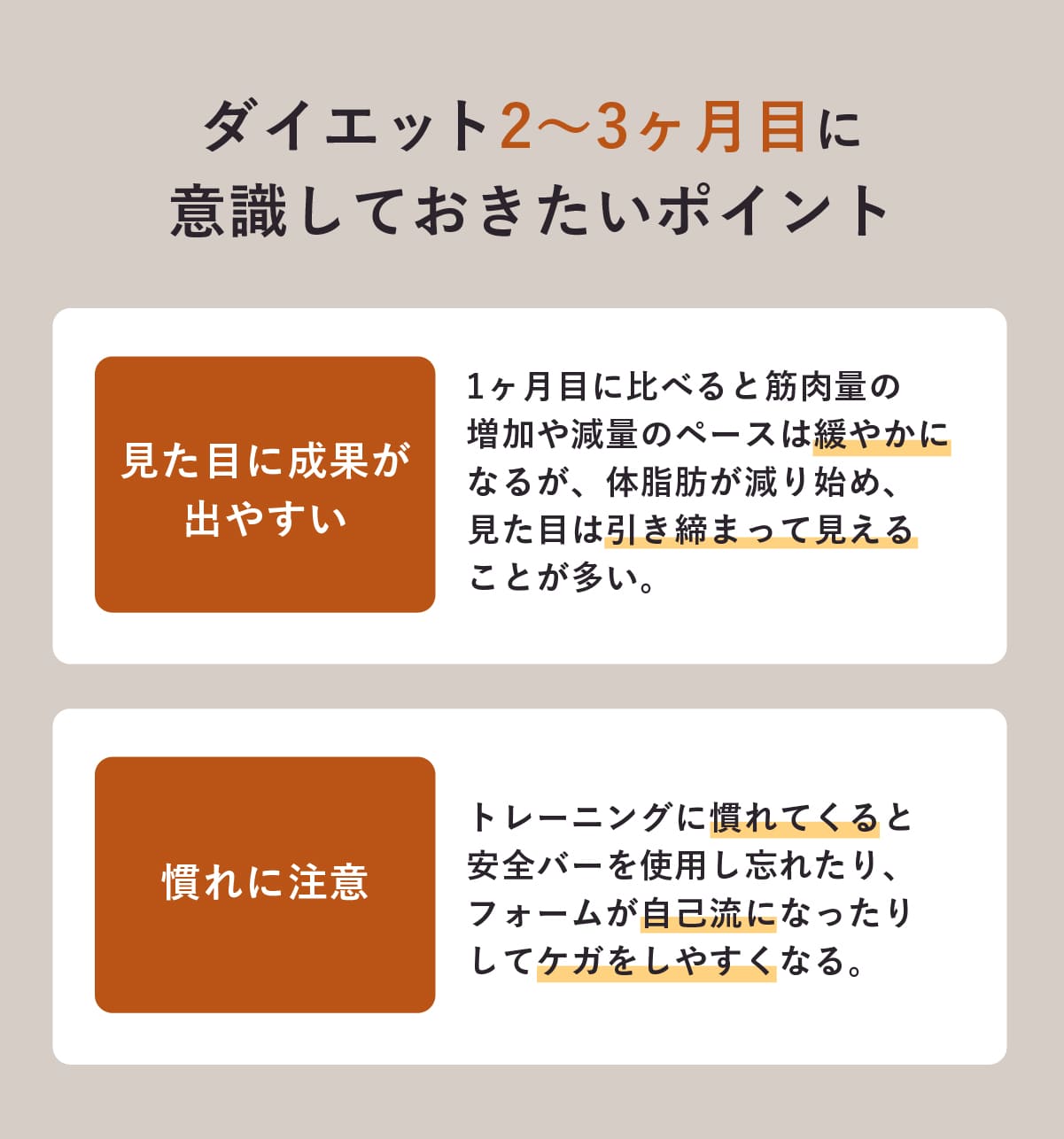

2~3ヶ月目:筋肉の成長が安定しはじめる時期

開始2~3ヵ月目は、身体の変化がさらに進み、筋肉の成長が安定しはじめる時期。身体が筋トレに慣れてくるため、最初の1ヶ月に比べると筋肉量の増加ペースは緩やかになるが、筋肉がつきやすい時期は続く。

この時期は、体脂肪が減り始めるため、見た目は引き締まって見えることが多く、体重が横ばいかやや減少する場合も。見た目の変化を感じやすくなるのも特徴。

また、2~3ヶ月目はトレーニングに慣れてくる時期でもある。慣れや油断によるフォームの乱れや安全面の軽視に注意が必要。

例えば、ベンチプレスではアシストバーや安全バーを使用せずにおこなうと、予期せぬケガにつながる可能性がある。フォームが崩れると本来鍛えたい筋肉に適切な負荷がかからず、効果が減少するだけでなくケガのリスクも高まる。

この時期は10回×3セットでおこなったものを12回×3セットにし、別の日にも同じように連続でできたら負荷を上げるのを目安として、負荷を徐々に上げておこなうのがおすすめです。負荷を上げることでよりトレーニングの効率を上げられます。

また、正しいフォームを維持できる範囲内でおこなうのが重要で、最大でも上半身なら0.5%、下半身なら0.25%程度で負荷を増やしてください。

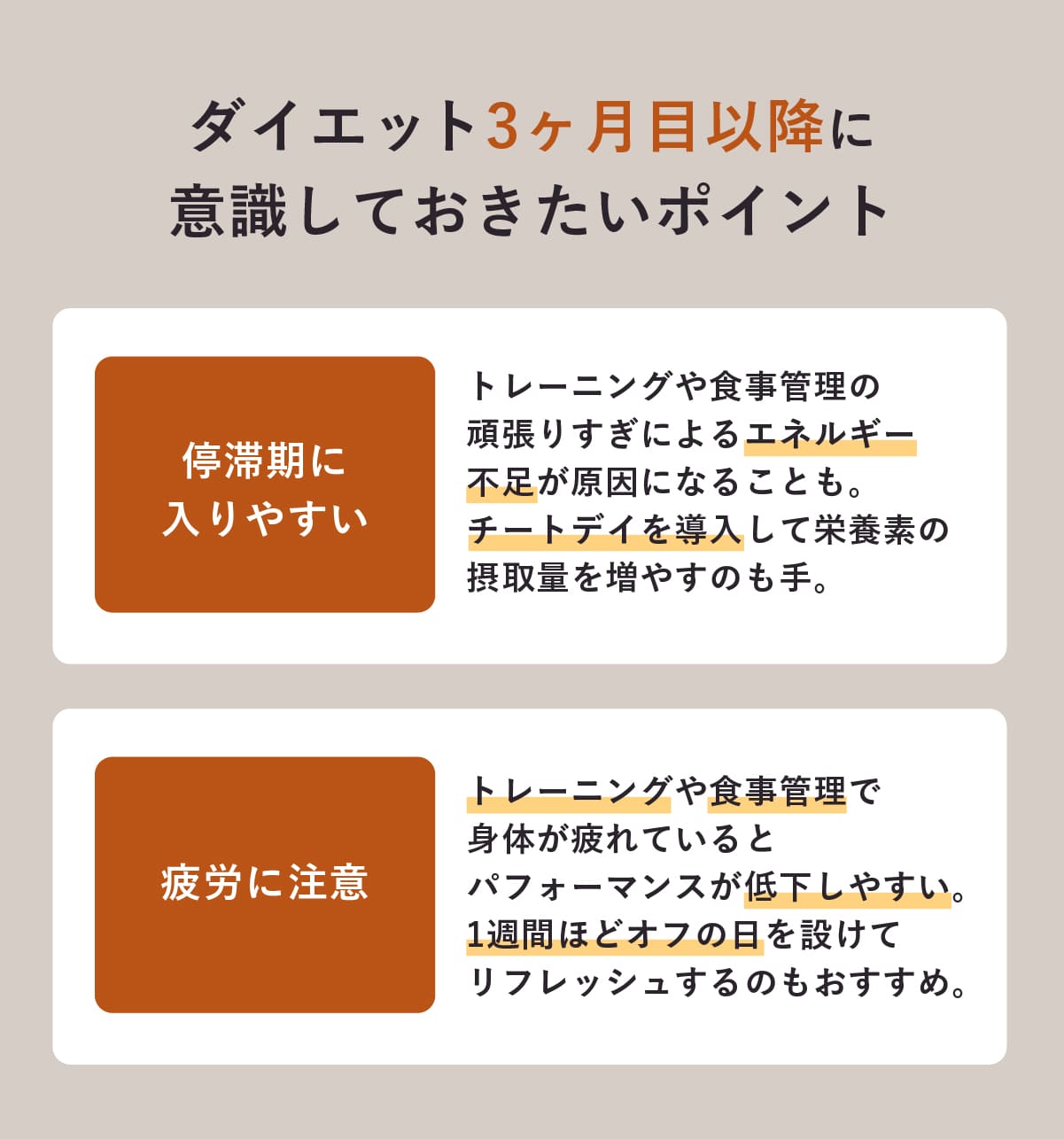

3ヶ月目以降:体重減少が停滞しやすい時期

ダイエットや筋トレを始めてから3ヶ月目は停滞する人が多い時期。 多くの場合は、トレーニングや食事管理の頑張りすぎによるエネルギー不足が原因。

カロリーを過度に制限している場合は、一時的に炭水化物など全体的な栄養素の摂取量を増やすことで、再び体重が落ちやすくなる。

また、身体が疲れ切っているとパフォーマンスが低下し、モチベーションも下がりやすい。 1週間ほど筋トレを休み、リフレッシュする期間を設けることで、体調や意欲を回復できる。

3ヶ月目にはトレーニング強度も上がってくるかと思いますが、パフォーマンスを上げるためにも食事内容に注意しましょう。タンパク質やビタミンの摂取量を意識し、トレーニング後の食事でしっかり糖質を摂ってエネルギー量を維持しましょう。

エネルギーチャージとしては、トレーニング後に羊羹などの和菓子がおすすめです。運動前や運動中には、マルトデキストリンやブドウ糖を含むラムネ、BCAAやアミノ酸入りのスポーツドリンクなどを活用すると、エネルギー補給がスムーズにおこなえます。また、運動前にカフェインを摂取すると脂肪燃焼が促進されやすくなりますが、過剰摂取は避け、夜遅い時間の摂取には注意しましょう。

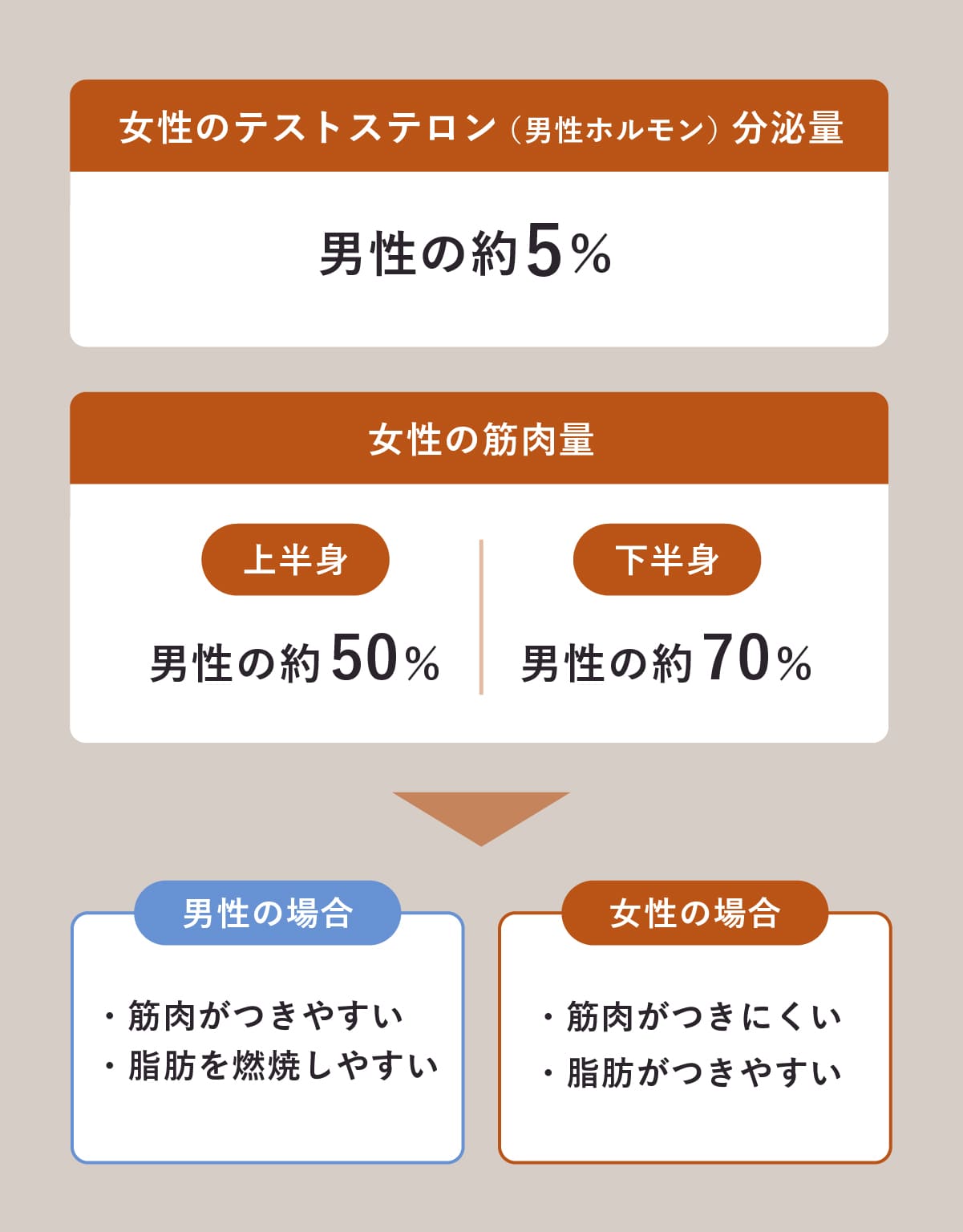

男女で違う!性別ごとの体重変化の特徴

男性と女性ではホルモンバランスが異なるため、筋肉や脂肪のつきやすさに差が出るのは自然なこと。異性のダイエット方法や成果の出方を鵜呑みにするのではなく、自分なりのペースでダイエットすることが大切。

- 男性と女性の筋肉のつき方の違い

- 女性は男性に比べて効果がゆっくり現れる

男性と女性の筋肉のつき方の違い

女性が男性よりも筋肉がつきにくい傾向にあるが、その理由はホルモンバランスと筋肉量の違いにある。筋肉の発達を促す男性ホルモンであるテストステロンの分泌量は、女性の場合男性の約5%程度にとどまる。

また、女性の筋肉量は一般的に上半身で男性の50%、下半身で70%といわれ、女性は筋肉がつくスピードが遅く、体重の増加も緩やかになりやすい。そのため、男性と同じような結果を期待しないことも大切。

しかし、筋肉自体の質に男女差はなく、適切なトレーニングと栄養管理をおこなうことで、女性でも効果的に筋力を向上できる。

女性は男性に比べて効果がゆっくり現れる

女性の場合、筋肉がつくまでに時間がかかるため、「やっているのに変化が感じられない」と焦りがちに。ただし、変化がゆっくりであっても、継続することが大切。

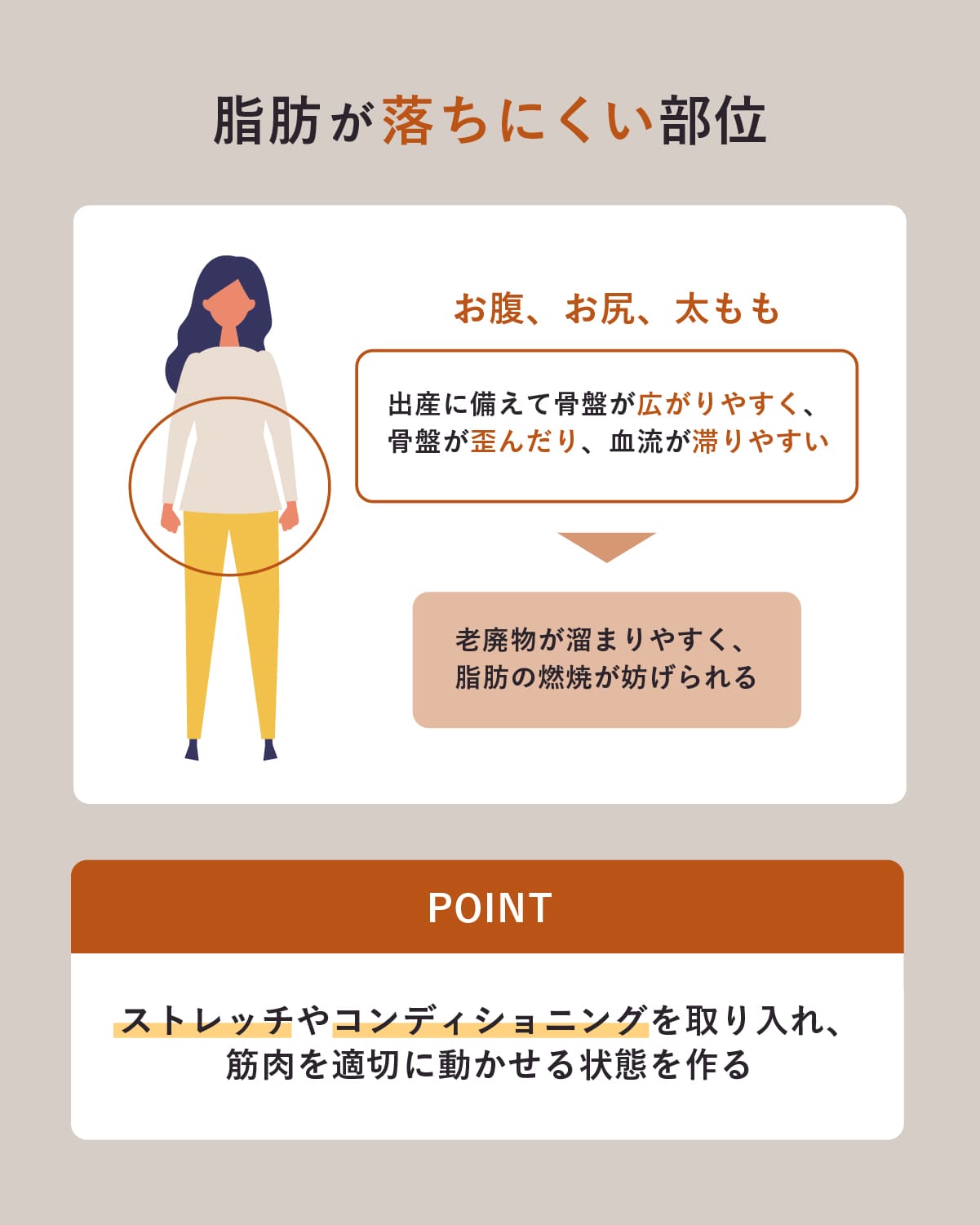

体重が増えても筋肉によるものであれば、引き締まった体型に近づいている証拠のため、体重の変化を長期的に見守ることが成功のポイント。また、女性の脂肪の落ち方として、お腹、お尻、太ももまわりはとくに落ちにくいという特徴がある。

これは骨盤の構造が影響しており、女性は出産に備えて骨盤が広がりやすいため、歪みが生じやすく、血流が滞りやすい。その結果、老廃物が溜まりやすくなり、脂肪の燃焼が妨げられることがある。

気になる部位の脂肪を落とすのは難しいが、落とすためには筋トレだけでなく身体の可動域を広げることが重要。そのため、ストレッチやコンディショニングを取り入れ、筋肉を適切に動かせる状態を作ることがおすすめ。

筋トレでダイエットを成功させるコツ

- 定期的に体重を測定して自分の状態を把握する

- 有酸素運動を取り入れる

- 筋トレの負荷・回数・フォームを適切に管理する

- 栄養バランスのよい食事を心がける

- 自分の骨格や姿勢を意識する

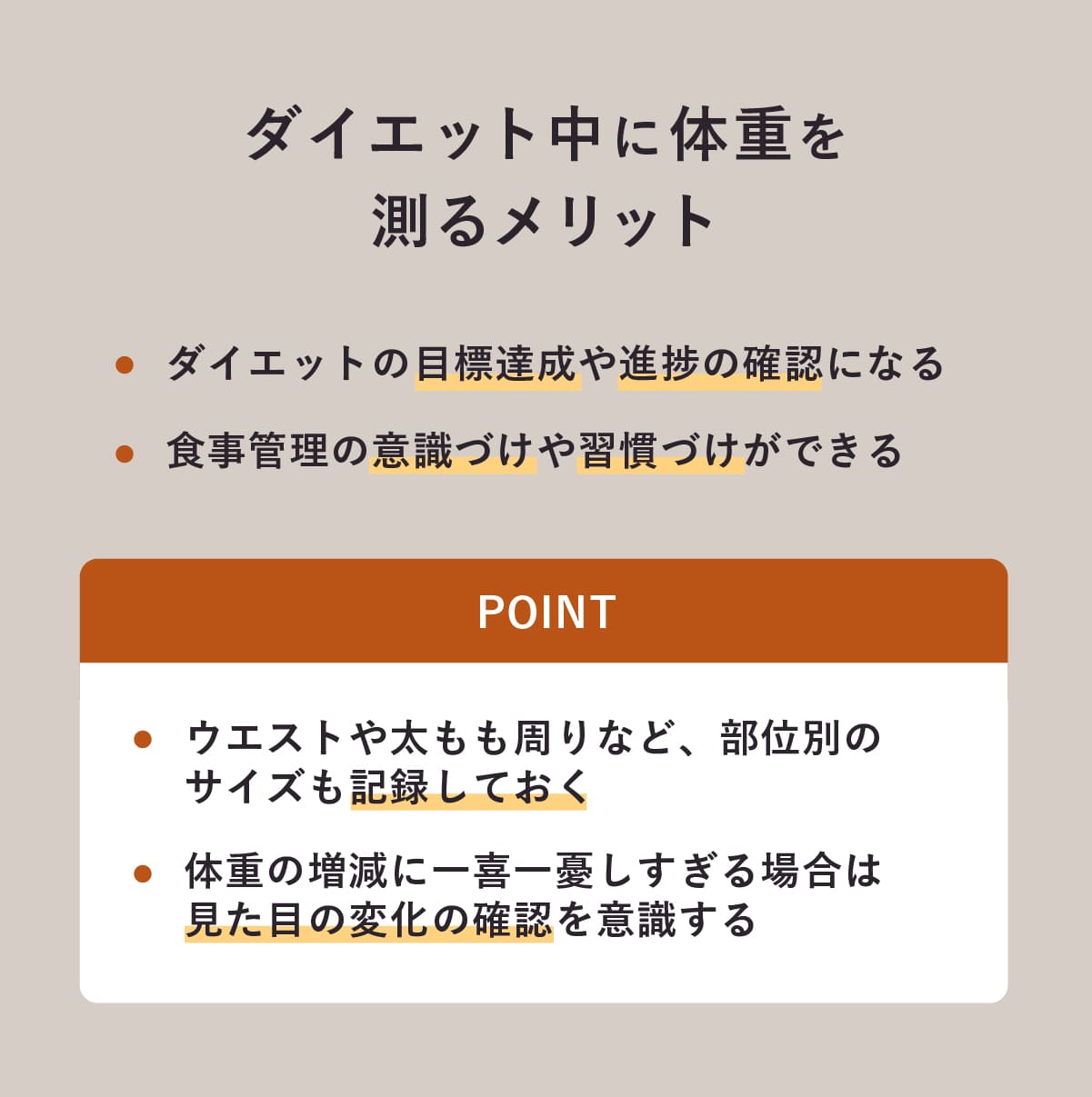

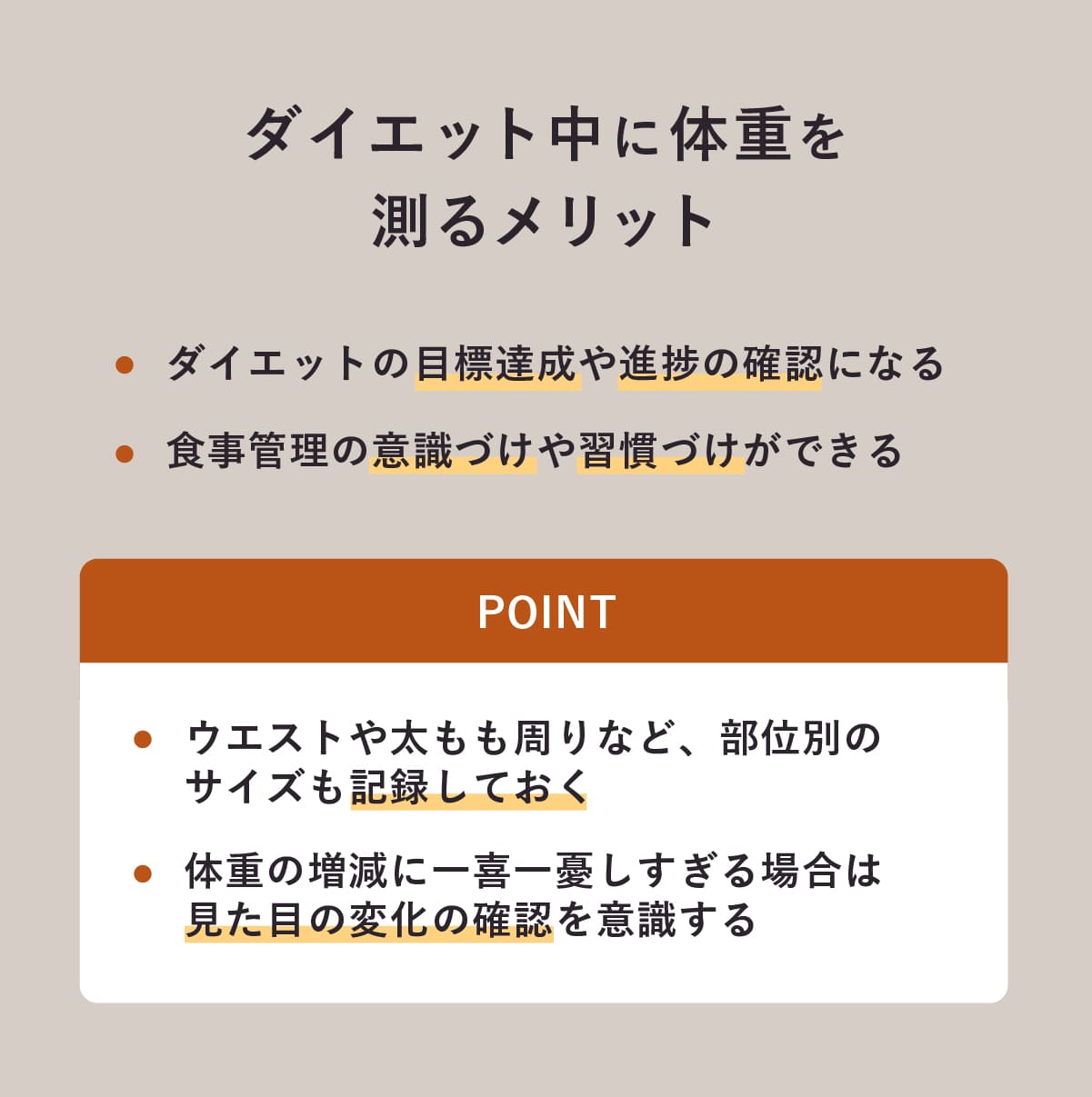

定期的に体重を測定して自分の状態を把握する

体重を毎日測定することで、ダイエットの進捗を確認できる。自分の現状を把握しやすくなるだけでなく、体重の増減によって食事管理の意識づけにもつながる。

ただし、体重の増減に過度にこだわりすぎると、逆にストレスを感じることがある。体重を気にしすぎてしまう人は、測定をやめるのも一つの方法。

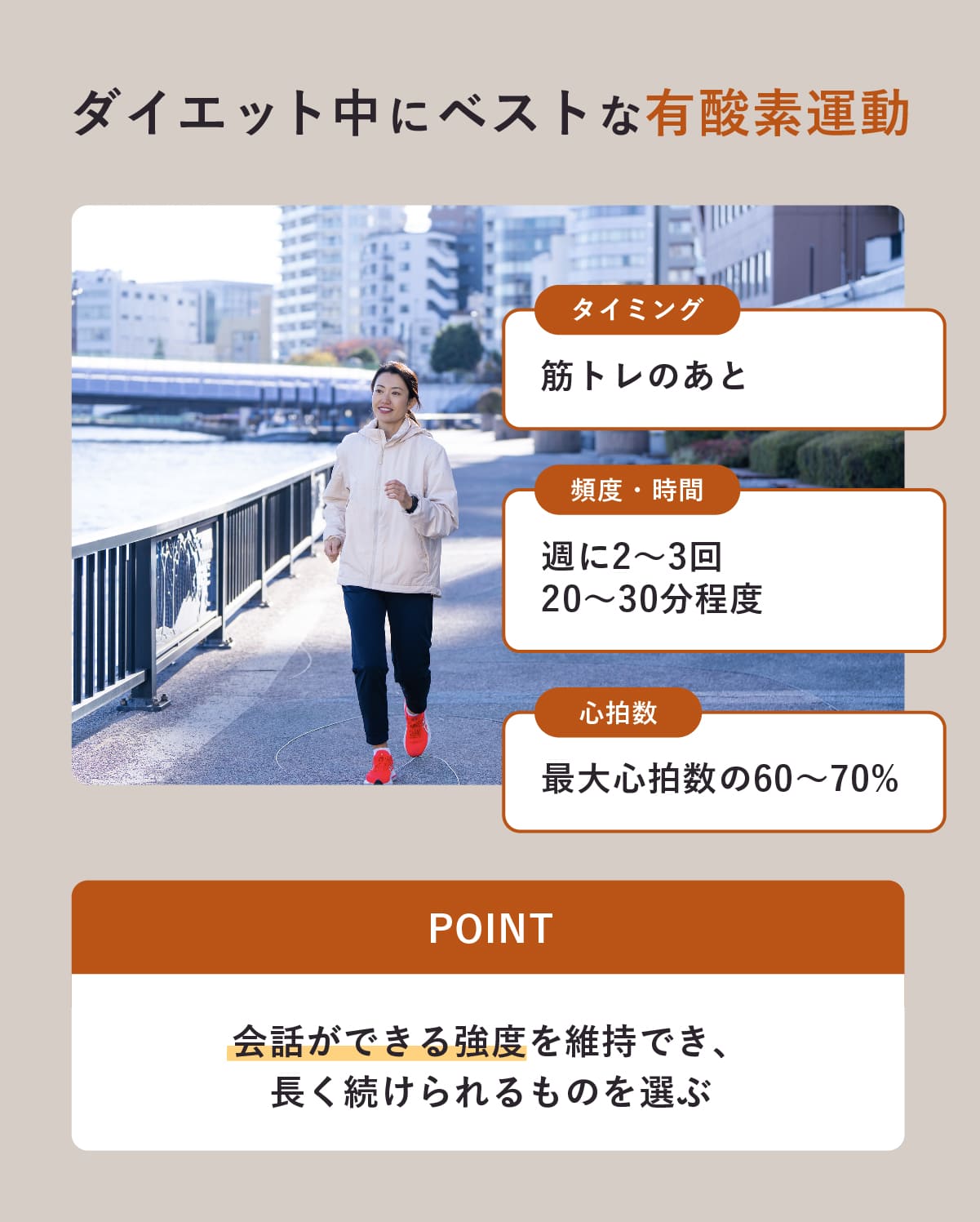

有酸素運動を取り入れる

筋トレのあとに20~30分程度の有酸素運動を取り入れることで、基礎代謝の向上と脂肪燃焼の相乗効果が期待できる。ジョギングやウォーキング、水泳など、自分に合った有酸素運動を週2~3回を目安におこなおう。心拍数は最大心拍数の60~70%程度に保ち、会話ができる程度の強度を維持するのがポイント。

有酸素運動は長く続けられるものを選ぶのが重要です。20~30分程度は続けられるもので、自分が楽しみながらおこなえるものや、1種類に限らずバリエーションをもっておこなうのがよいでしょう。また、トレッドミルの傾斜を最大にして、手すりを掴みながら登るようなトレーニングはエネルギーの消費量も多くなるのでおすすめです。

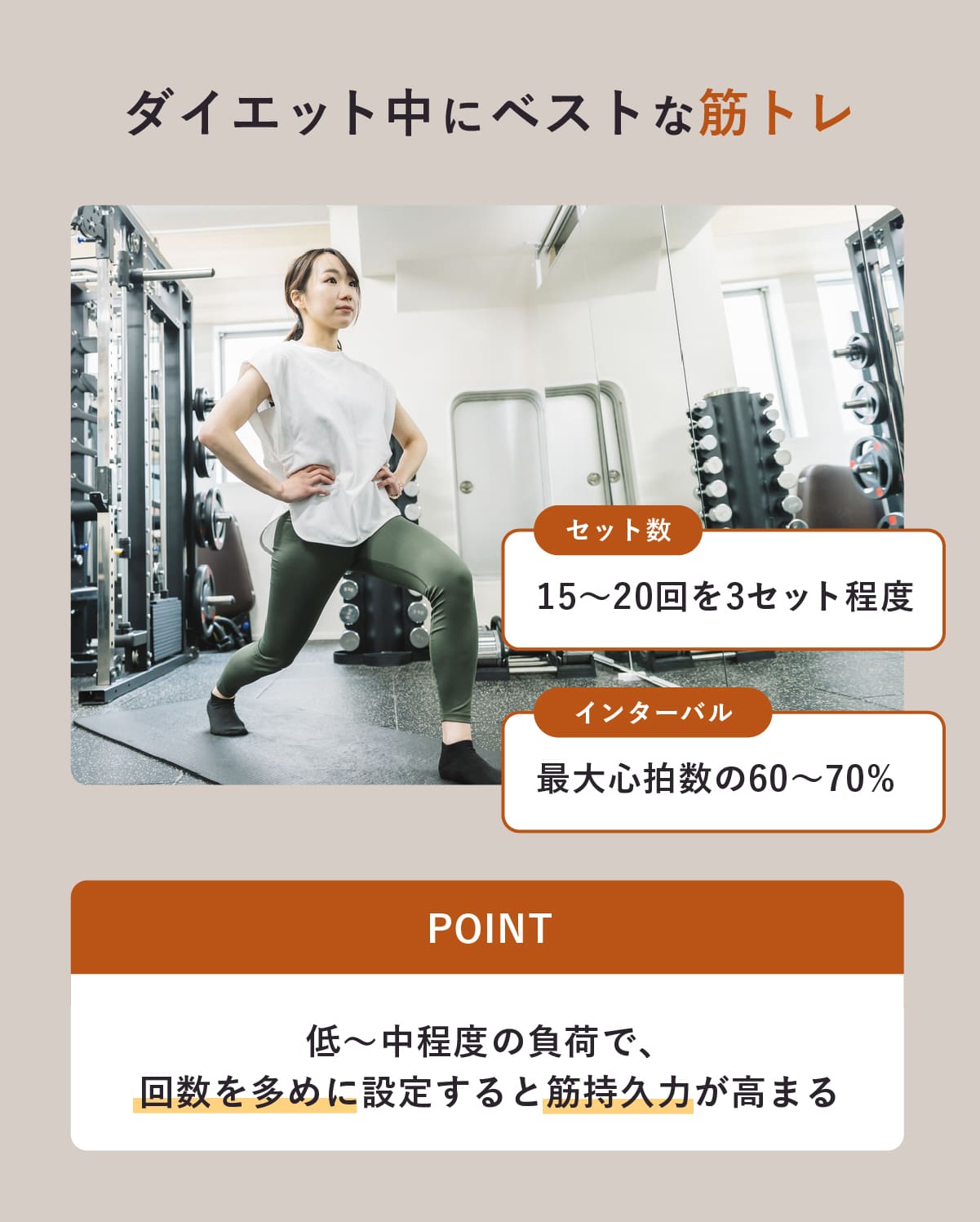

筋トレの負荷・回数・フォームを適切に管理する

低~中程度の強度を多めの回数でおこなうことで、過度に筋肉を肥大させることなくトレーニングできる。1セットあたり15~20回を目安に、インターバルを短めに設定するとより脂肪燃焼効果を高められるので、フォームや回数を意識してみよう。

筋肥大を避けたい場合は、負荷を落としておこなっても問題ありません。適切な回数は目的によって異なり、筋肥大なら8〜12回(慣れてくると6〜12回)で限界となる負荷で、筋持久力は15~20回で限界となる負荷でおこなうとよいでしょう。ただ、女性の場合は筋肉が付きにくいのであまり気にする必要はありません。

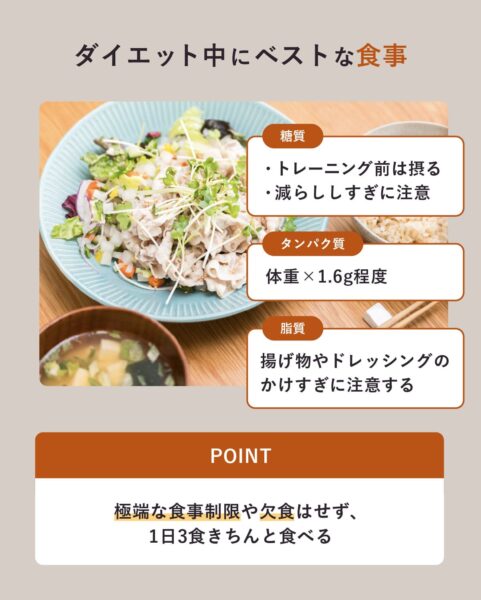

栄養バランスのよい食事を心がける

極端な食事制限は避け、栄養バランスのよい食事を意識することが大切。とくに筋肉の維持と修復に必要なタンパク質は積極的に摂取しよう。また、炭水化物は運動前に摂るとエネルギー効率を向上する効果が期待できる。空腹による過食を防ぐために、1日3食分の食事内容を5~6回に分けて食べる「分食」を取り入れるのも効果的。

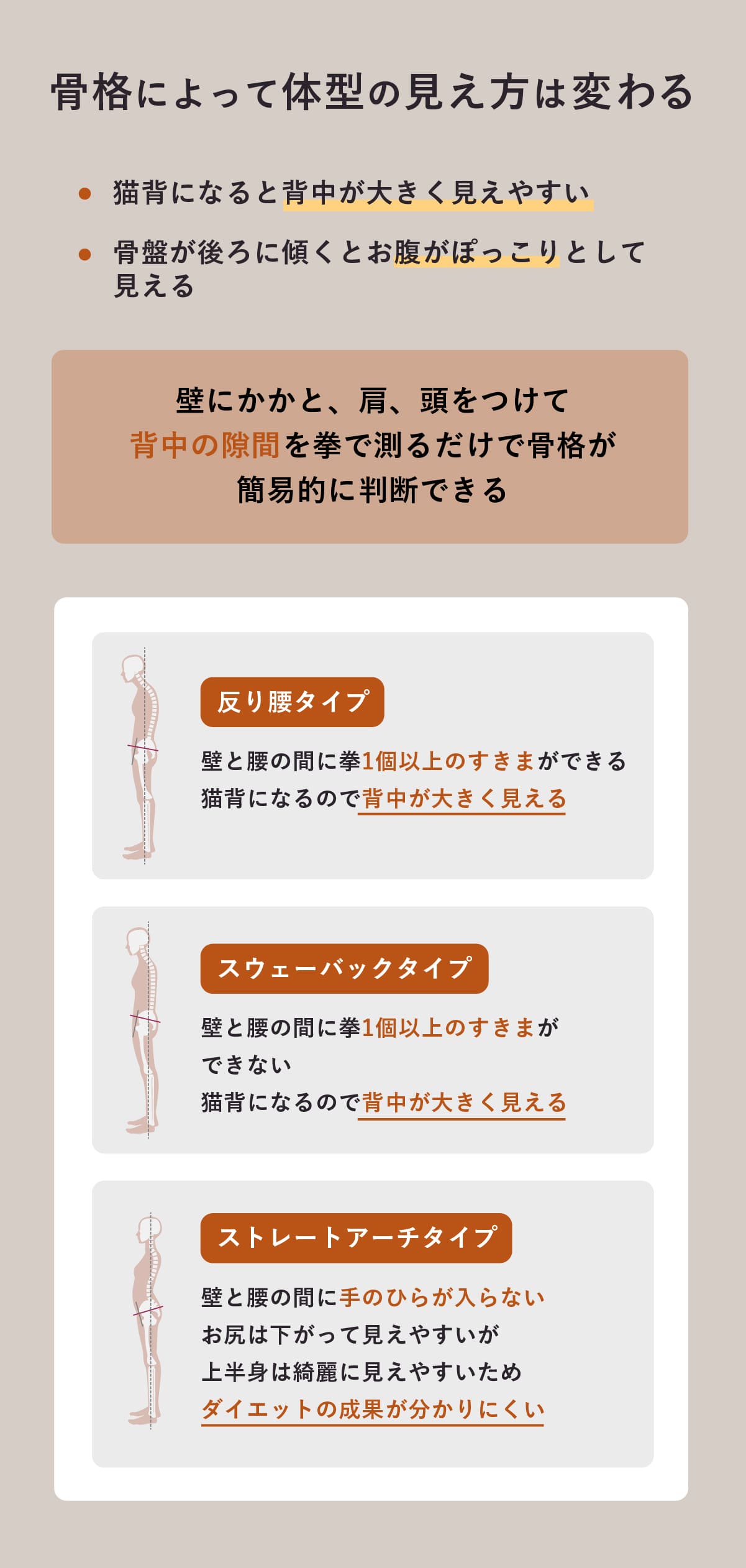

自分の骨格や姿勢を意識する

骨格や姿勢によってダイエットをしても細く見えにくい場合があるため、体型の特徴を理解することが大切。反り腰の人は猫背になりやすく、肩甲骨が開くことで背中が大きく見えやすい。

スウェーバックタイプは全体的にだらしない印象になりやすいが、姿勢を改善することで変化が出やすいなど体型によって見え方やダイエット効果の分かりやすさも異なる。どのタイプでもトレーニングの効果が全く出ないわけではないが、骨格の影響で身体の変化が分かりにくいことがあるため、特徴を理解し継続的なトレーニングと姿勢の調整が大切。

骨格タイプは以下の通りなので、参考にしてみよう。なお、壁にかかと、肩、頭をつけて背中の隙間を拳で測るだけでも簡易的に判断できる。

- 反り腰タイプ:猫背になるので背中が大きく見える

- スウェーバックタイプ:猫背になるので背中が大きく見える、だらしなく見えてしまう、下腹部が出やすい

- スパイラルタイプ:身体のバランスが悪くなりやすい、左右差が出る

- ストレートアーチタイプ:お尻は下がって見えやすい、上半身は綺麗に見えやすいためダイエットの成果が分かりにくい

筋トレと体重増加に関するQ&A

体重が増えても、筋トレは続けるべき?

A:続けるべき

体重が増えすぎたときの対処法は?

A:筋トレ翌日ならむくみ対策をおこなう

体重の増加が続く場合はどうしたらいい?

A:原因は何かを考えことが大切

食事制限が逆効果になってしまう人の特徴は?

A:摂食障害を経験した方は注意が必要

また、体脂肪率が20%前半であれば、厳しい食事制限は不要です。女性は17%を下回ると月経不順のリスクが高まるため、適切な栄養摂取を意識しましょう。

大学卒業後、精神科にて精神科ソーシャルワーカーとして勤務。大手ジムに転職しスポーツ整体を学び、整体&パーソナルトレーニング専門店にて経験を積む。スポーツジムメガロス相模大野の場所を借りる形で独立わずか8ヵ月で全国のパーソナルトレーナーの中で月間売上一位を達成し、年間1200セッション行う。2018年10月パーソナルトレーニングスタジオ Zilchを立ち上げ海老名にてオープン。2024年6月には、著書『骨格ポジショニングダイエット』を全国出版。