下半身トレーニングの定番種目として、男女問わず人気のある「スクワット」。本記事では「スクワット」をおこなうことで期待できる効果や9種類のスクワットのやり方とポイントをご紹介。効果を出すためのコツや注意点も紹介するので、これからスクワットに取り組みたいと考えている人や、より効果を高めたい人は、ぜひ参考にしてみよう。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

数年前にジム通いで筋トレにハマっていたものの、最近はすっかり運動不足。学生時代は運動部だったが、社会人になってからは継続が難しく、筋力の衰えを感じている。トレーニングに苦手意識があるが、だからこそ初心者の気持ちに寄り添えると考え、今回の検証に挑戦。

「スクワット」の検証ポイント

|

【難易度】

|

|

【継続性】

|

|

【負荷】

|

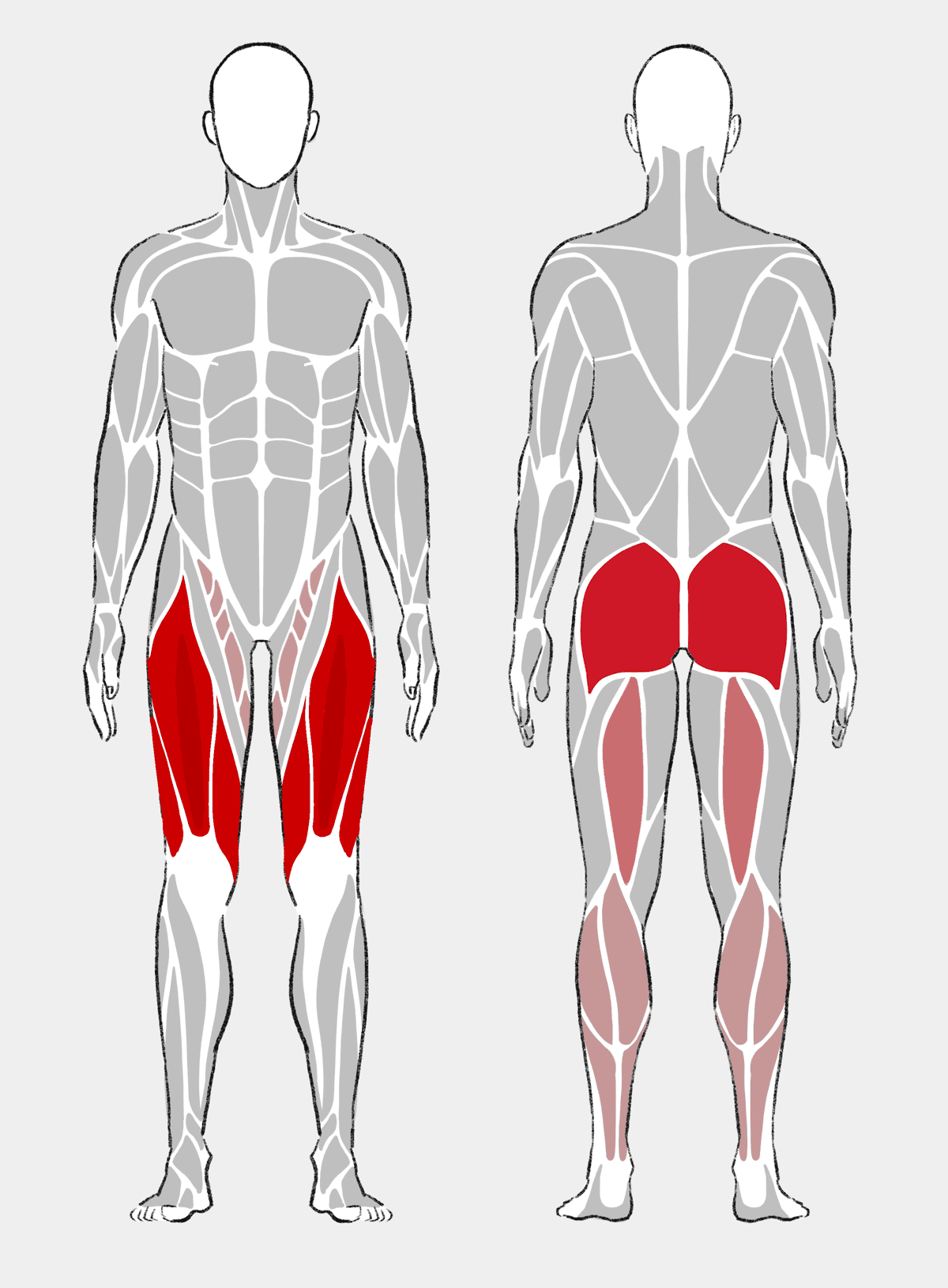

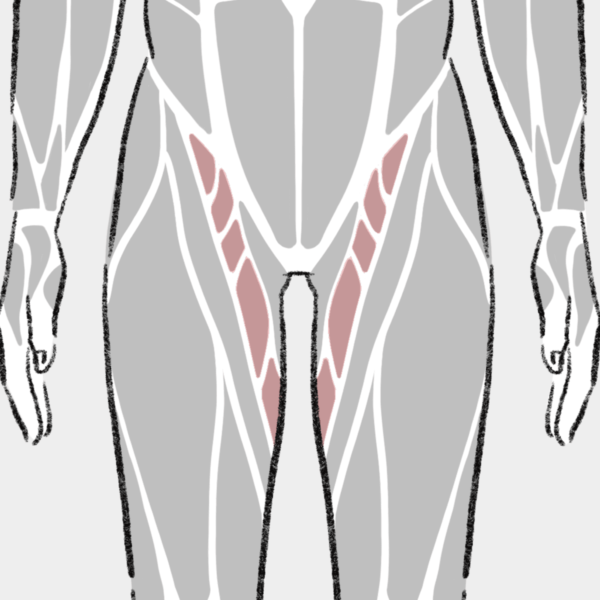

「スクワット」で鍛えられる部位

| 部位 | 負荷の強度(※) |

| 大腿四頭筋 | ★★★★★ |

| 大殿筋 | ★★★★☆ |

| ハムストリングス | ★★☆☆☆ |

| 内転筋 | ★☆☆☆☆ |

| 下腿三頭筋 | ★☆☆☆☆ |

※負荷の強度=各部位にアプローチできる負荷量の差

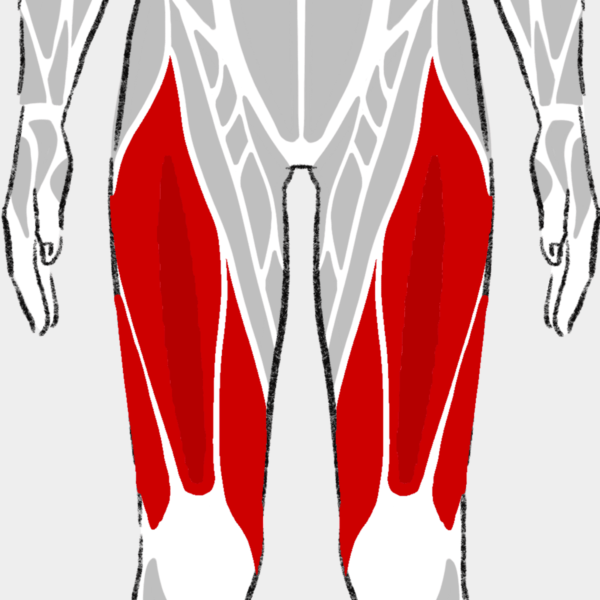

大腿四頭筋(だいたいしとうきん)

| 主な役割 | 膝を伸ばす・曲げるなどの動作に関係する。歩く・走る・ジャンプする・立ち上がる・階段を登るなど、下半身の動作に広く使われる。 |

| 位置 | 太ももの前面に位置する。骨盤・大腿骨(だいたいこつ)から始まり、すねの脛骨(けいこつ)に広がる。 |

| 構成筋肉 | 大腿直筋(だいたいちょっきん)、外側広筋(がいそくこうきん)、内側広筋(ないそくこうきん)、中間広筋(ちゅうかんこうきん)の4つの筋肉から構成される。 |

監修者:関根

大腿四頭筋は、人体の中でも非常に大きな筋肉群のひとつです。鍛えることで、脚力の強化や代謝アップはもちろん、ケガの予防やスポーツパフォーマンスの向上にもつながります。

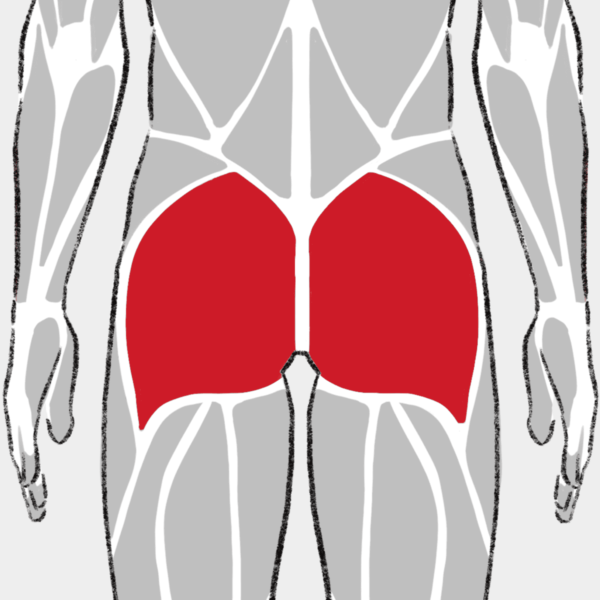

大殿筋(だいでんきん)

| 主な役割 | 脚を後ろに引く・ひねるなどの動作に関係する。立ち上がる、階段を登る、ジャンプする、走るなどで強く働く。 |

| 位置 | お尻の外側に位置する。腸骨(ちょうこつ)・仙骨(せんこつ)・尾骨(びこつ)から始まり、大腿骨(だいたいこつ)や腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)に付着している。 |

| 構成筋肉 | 大殿筋は単一の大きな筋肉。機能的に上部と下部にわけられることがある。 |

監修者:関根

大臀筋はお尻の中でもいちばん大きな筋肉です。代謝アップ、ヒップアップなどの効果が期待できます。

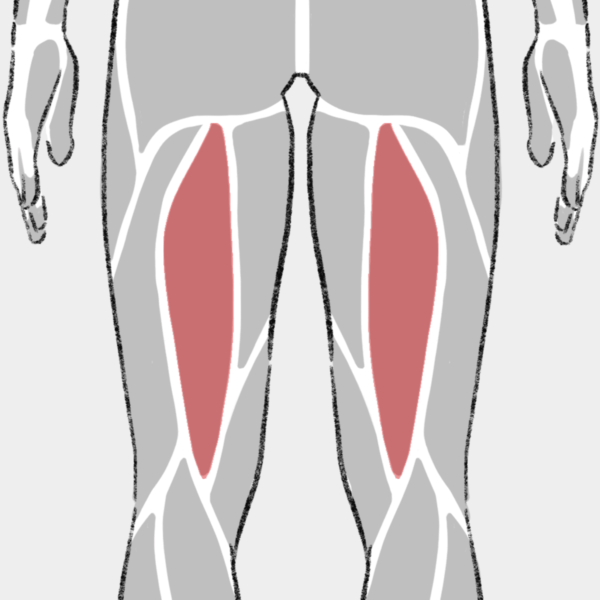

ハムストリングス

| 主な役割 | 股関節を伸ばす・膝関節を曲げるなどの動作に影響する。歩く、走る、ジャンプするなど、日常やスポーツの多くの場面で使う。 |

| 位置 | 太ももの裏側に位置する。坐骨(ざこつ)から始まり、脛骨(けいこつ)や腓骨(ひこつ)に付着している。 |

| 構成筋肉 | 大腿二頭筋(だいたいにとうきん)、半腱様筋(はんけんようきん)、半膜様筋(はんまくようきん)の3つで構成される。 |

内転筋(ないてんきん)

| 主な役割 | 脚を閉じる動作などに関係する。骨盤の安定や美しい歩行フォームに大切。スポーツでは方向転換やキック動作で働く。 |

| 位置 | 太ももの内側に位置する。骨盤から大腿骨(だいたこつ)の内側にかけて広がる。 |

| 構成筋肉 | 大内転筋(だいないてんきん)、長内転筋(ちょうないてんきん)、短内転筋(たんないてんきん)、恥骨筋(ちこつきん)、薄筋(はくきん)の5つから構成される。 |

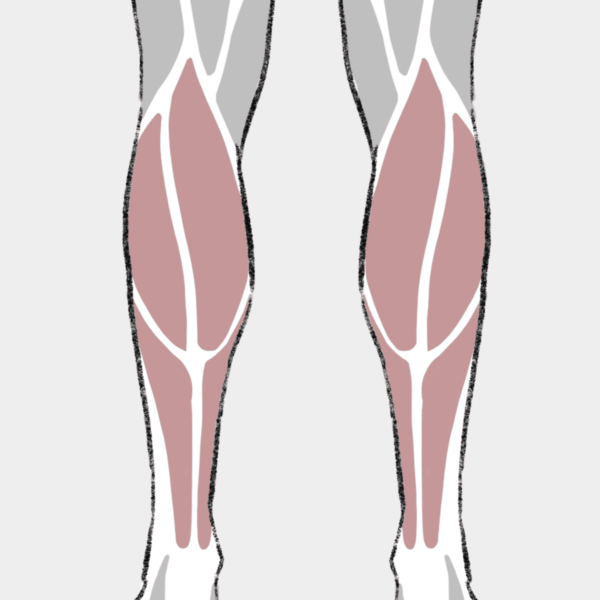

下腿三頭筋(かたいさんとうきん)

| 主な役割 | 足首を伸ばす動作に関係する。つま先立ち・ジャンプなどで使う。下半身の血液を心臓へ戻す「第二の心臓」とも呼ばれる。 |

| 位置 | ふくらはぎの後面に位置する。ひざの裏からアキレス腱を通じてかかとの骨に付着している。 |

| 構成筋肉 | ひざ関節と足関節の両方をまたぐ二関節筋「腓腹筋(ひふくきん)」とヒラメ筋の2つで構成される。 |

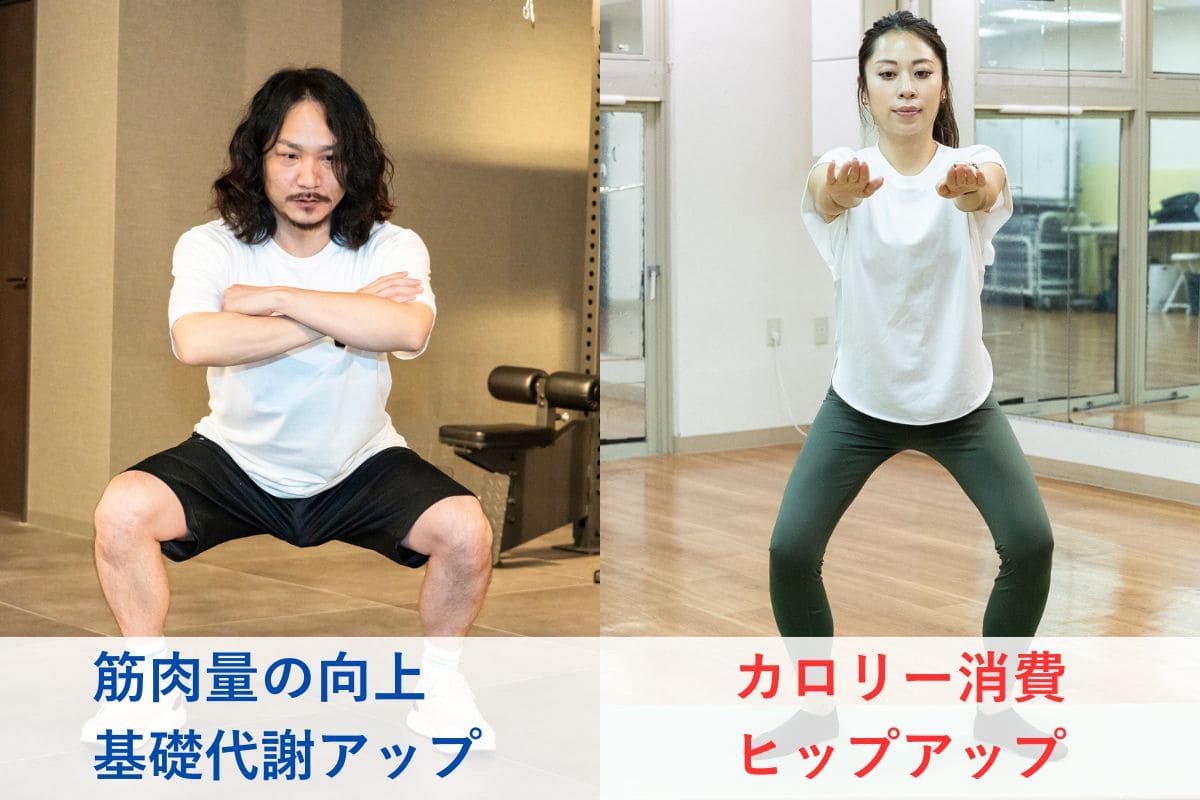

「スクワット」の効果

スクワットは、下半身を効率よく鍛えられるトレーニング。基礎代謝の向上やヒップアップを目的に鍛える人が多い。

スクワットの効果一覧

| 筋肉量の向上 | 大腿四頭筋・ハムストリングス・大臀筋など、大きな筋肉にアプローチできるため、効率よく筋肉量を増やせる。 |

| 基礎代謝の向上 | 筋肉量の増加により、基礎代謝アップの効果も期待できる。 |

| カロリー消費 | 多関節運動であるスクワットは、消費カロリーが高いトレーニング。 |

| ヒップアップ | 大臀筋を鍛えることで、ヒップアップに影響する。筋肉が引き締まることで、丸みと高さのある美しいヒップラインにつながる。 |

以下の記事では、スクワットで得られる効果についてより詳しく紹介。効果を得るためのコツも解説しているので、気になる人はチェックしてみて。

スクワットの効果とは?鍛えられる部位・効果が出るまでの期間や正しいやり方を紹介

スクワットで鍛えられる筋肉 部位 負荷の強度(※) 大腿四頭筋 ★★★★★ 大臀筋 ★★★★☆ ハムストリングス ★★☆☆☆ 内転筋 ★☆☆☆☆ 下腿三頭筋 ★.....

「スクワット」のやり方・フォーム

ノーマルスクワット

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

- ※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

- ※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅程度に開き、つま先を外側に向ける

- 背中は真っすぐの状態で股関節からお尻を落とす

- 太ももが床と平行になるまで屈み、立ち上がる

| バリエーション | 約9種類 |

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

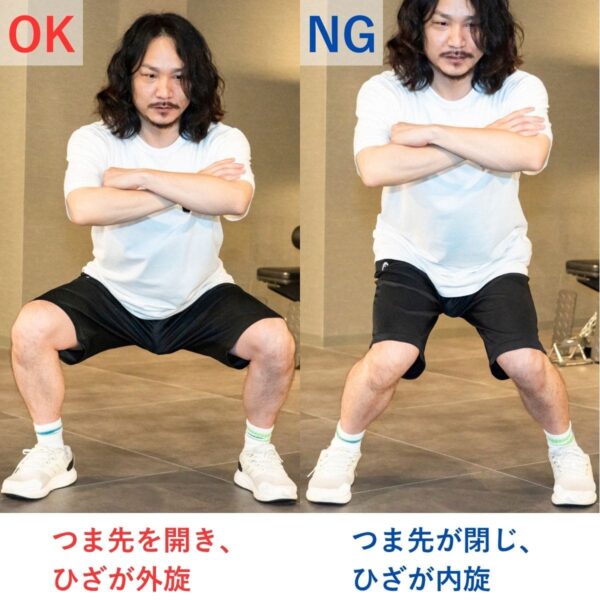

ステップ①:足を肩幅程度に開き、つま先を外側に向ける

【注意点】

- つま先を開かないと、ひざが内旋し股関節が詰まる

検証者:吉田

最初はつま先を正面に向けていたため、しゃがんだときにひざが内側に入り、股関節に詰まり感がありました。つま先をやや外側に開くことで、詰まり感が解消できました。

監修者:関根

つま先を軽く外側に向けることで股関節の可動域が確保されます。はじめの立ち方はとても重要です。また、女性の場合はひざが内側に入る人も多いため、つま先とひざが同じ方向を向くように意識してください。

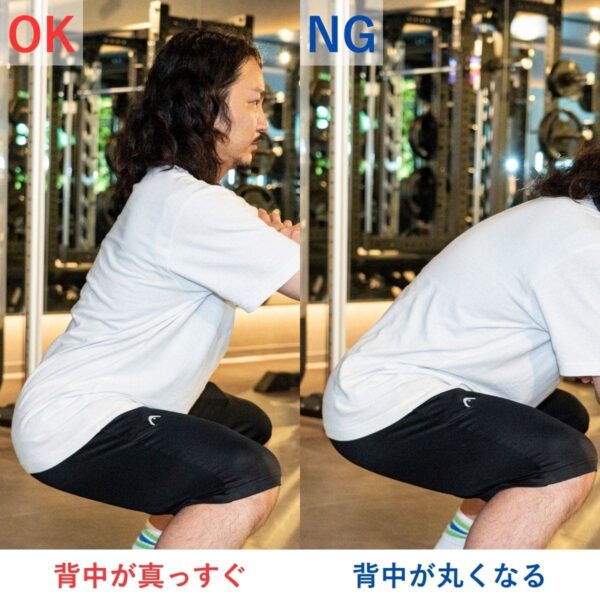

ステップ②:背中は真っすぐの状態で股関節からお尻を落とす

【注意点】

- 背中が丸まると、筋トレ効率が低くなる

検証者:吉田

動作中に背中が丸まると、腰へ負担がかかります。肩甲骨を寄せて胸を張る意識を持つことで、自然と背すじが伸びた状態をキープしやすくなりました。

監修者:関根

背中が丸まると狙った部位への負荷が弱くなります。股関節を軸に動作をおこなうイメージを持ち、背骨はニュートラルな位置をキープしましょう。また目線もできるだけ正面(2~3m先の床)をみる意識を持ちましょう。

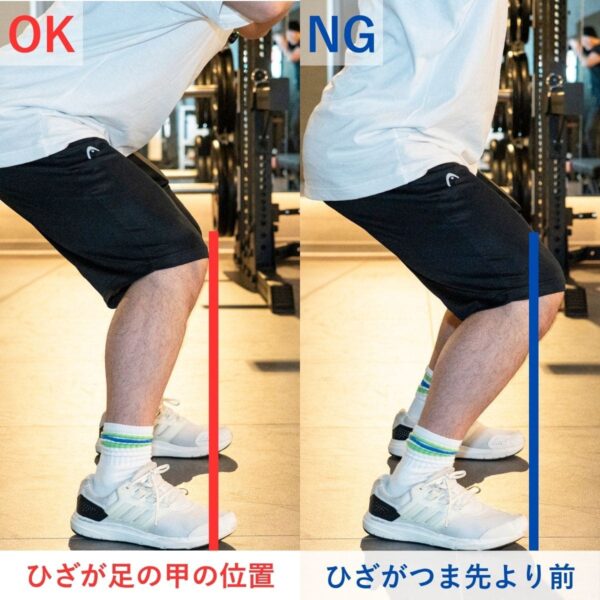

ステップ③:太ももが床と平行になるまで屈み、立ち上がる

【注意点】

- 動作時にひざがつま先より前にでるのはNG

検証者:吉田

深くしゃがもうとすると、ついひざが前に出すぎてしまう人も多いと思います。ひざが前に出ると、大殿筋やハムストリングスなどへの刺激が弱くなるので注意しましょう。

監修者:関根

ひざがつま先より前に出ると、関節への余計な負担もかかりやすくなります。お尻を後ろへ引く(イスに座るイメージ)でフォームをコントロールすると、ひざの位置も自然と適正になります。

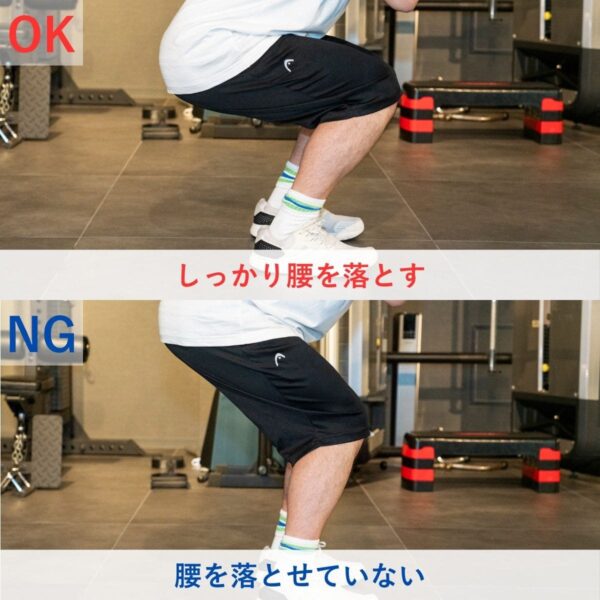

おさらい:スクワットのOK・NGフォーム

OKフォーム

NGフォーム

スクワットのOKフォームとNGフォームを比較した場合、以下の違いがある。

| 動作の支点 | 速度 | 背中の角度 | |

| OKフォーム | 股関節 | ゆっくり | 真っすぐ |

| NGフォーム | ひざ関節 | 速い | 丸くなる |

監修者:関根

スクワットでは「ゆっくり腰を落として、立ち上がる」が基本です。動作スピードが速いと、筋肉への刺激が弱くなります。

検証者:吉田

ゆっくり動作することで太ももへの刺激も感じやすかったです。

監修者:関根

筋肥大において、回数や重量もポイントになってきますが、正しいフォームを意識することでトレーニング効果も高くなります。

検証者:吉田

フォームといえば、スクワット中にひざ関節を中心に動作してしまう人も多いと思います。

監修者:関根

それもNGフォームの典型です。ひざがつま先より前に出たり、内側に入ると、関節に大きな負担がかかってしまい、ケガのリスクが高まります。正しいフォームを身につけるために、動画を撮って確認するのがおすすめです。

スクワットの動作イメージ

「スクワット」の種類8選

スクワットの種類と特徴

| 種類 | 特徴 |

| ワイドスクワット | 内転筋にアプローチしやすい |

| ナロースクワット | 負荷が少し高くなる |

| フルボトムスクワット | 負荷が少し高くなる |

| ブルガリアンスクワット | 大殿筋にアプローチしやすい |

| ジャンピングスクワット | 消費エネルギーが高まる |

| スミスマシンスクワット | 安全に高負荷トレーニングできる |

| ダンベルスクワット | 負荷を自由に高められる |

| バーベルスクワット | 負荷を自由に高められる |

監修者:関根

女性におすすめなのが、ヒップアップ効果が期待できる「ブルガリアンスクワット」です。やや強度が高いため、基本的なスクワットのフォームが身についてからの挑戦がおすすめ。

また、初心者はノーマルスクワットから始めましょう。基本的なフォームをマスターすることで、安全にトレーニングを始められ下半身の筋肉を効果的に鍛えることができます。

ワイドスクワット

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 足を肩幅の1.5倍程度に広げる

- つま先を外向き45度にする

- 背筋を伸ばしたまま、腰を落とす

- 太ももが床と平行になるまで屈み、立ち上がる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、内転筋、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 足幅は広く、つま先は広げる

- 重心は足の内側に置く

ナロースクワット

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 腕を前方に伸ばしてバランスを取り、脚を閉じて立つ

- 太ももが床と平行になるまで腰を下げる

- 姿勢を維持しながら、ゆっくりと立ち上がる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 負荷を上げるため、足幅は腰の広さ程度に

- 太ももが床と平行になるまで腰を落とす

負荷を上げるため、足幅は腰の広さ程度に

太ももが床と平行になるまで腰を落とす

検証者:吉田

足幅を狭くすることで、太もも前面への刺激がグッと強くなりました。

初心者の場合は太ももが床と平行になるまでしっかりしゃがむのが難しいかもしれませんが、高いトレーニング効果が期待できそうです。

監修者:関根

ナロースクワットは、足幅を腰幅程度に狭めることで大腿四頭筋への刺激が高まる種目です。

ただし、足幅が狭いぶんバランスが取りづらくなるため、ノーマルスクワットができるようになってからおこないましょう。

フルスクワット

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 脚を肩幅に開き、つま先を外側に向ける

- 背筋を真っすぐにする

- ふくらはぎと太ももが触れるまで腰をゆっくり下ろす

- ゆっくり立ち上がる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

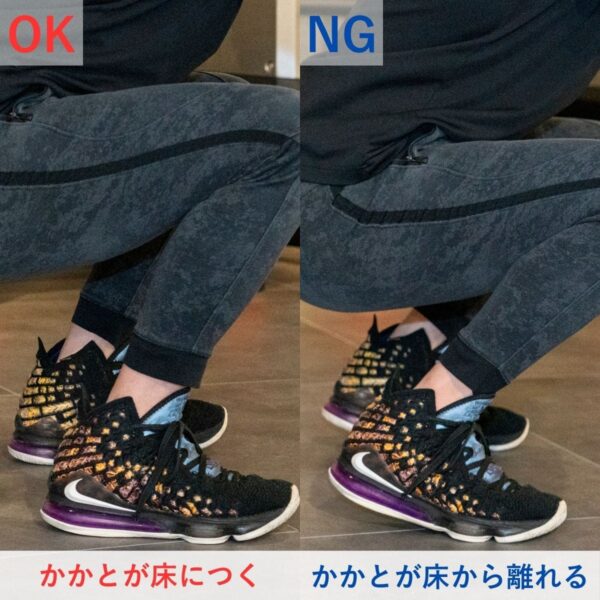

- 腰が丸くならないようにする

- かかとが浮かないようにする

腰が丸くならないようにする

かかとが浮かないようにする

検証者:吉田

すねと股関節が硬いと、深くしゃがむと腰が丸まってしまいます(検証者はできませんでした)。

無理にしゃがもうとするとフォームが崩れてしまうので、柔軟性を高めてからでないと難しいと感じました。

監修者:関根

股関節・足首の柔軟性が不十分だと、腰が丸くなったり、かかとが浮いてしまいやすくなります。

そういった場合は、かかとの下にプレート(1〜2cm程度)を敷くことで、正しいフォームで深くしゃがめるようになります。

ただし、背すじをまっすぐに保ち、足裏全体で床を踏む意識は忘れずに。

▼フルスクワットのやり方・効果についてみる

ブルガリアンスクワット

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

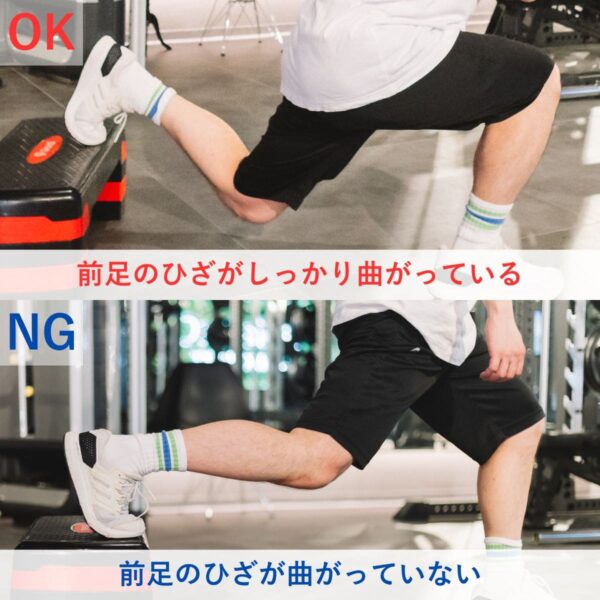

- イスやベンチに片足を置く

- ひざが爪先を超えないよう、身体を下げる

- 元の体勢に戻る

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、内転筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 後ろ足は半足~1足分ほど外側に広げる

- 前足のひざが90度になるまでおろす

ジャンピングスクワット

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- 脚を肩幅程度に開く

- ひざと股関節を軽く曲げ、腕を振り上げジャンプする

- 着地をしたら、その流れで腰を落とす

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 | 不可 |

- 後ろ足は半足~1足分ほど外側に広げる

- 足幅が狭くなると筋肉への刺激が弱くなる

足幅が狭くなると筋肉への刺激が弱くなる

検証者:吉田

最初は肩幅でスタートしても、回数を重ねるうちに着地の足幅がだんだん狭くなってしまっていました。そのせいか、太ももやお尻への効きが弱くなっていた気がします。

スムーズな動作を保ちながら、毎回リセットする意識を持つことで、負荷がしっかり入るようになりました。

監修者:関根

足幅が狭まると股関節の可動域が制限されて、フォームも不安定になります。また、ジャンピングスクワットはひざや腰への負担も多少大きくなるため、正しいフォームでおこなうことが重要です。

着地時にお腹の力を抜かないことを意識してトレーニングしてください。

スミスマシンスクワット

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- バーを持ち上げやすい高さに調整する

- バーの真下にかかとがくるような位置でバーをかつぐ

- ロックを外し、背中が丸まらないようにしゃがむ

- もとの位置に戻り、動作を繰り返す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | スミスマシン |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- ロックをしっかり外して動作する

ロックをしっかり外して動作する

検証者:吉田

鎖骨の位置に合わせてバーベルをセットすることで、自然な姿勢でしゃがめるようになりました。

監修者:関根

スミスマシンは軌道が固定されるため、バーベルの初期位置や安全バーの設定が重要です。また、安全バーを腰の高さに合わせておけば、万が一の際でもリスクを最小限に抑えられます。

▼スミスマシンスクワットのやり方・重量目安について詳しくみる

ダンベルスクワット

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

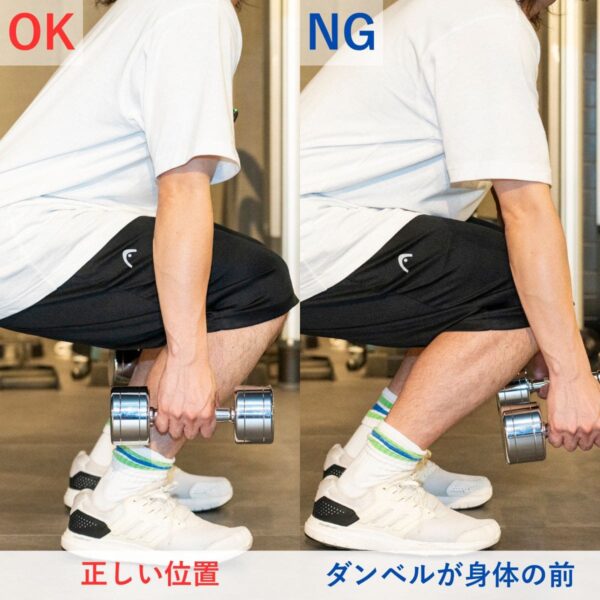

- 体の横にダンベルを持つ

- 脚を肩幅に開き、つま先を外側に少し向ける

- 背中を伸ばし、太ももが地面と平行になるまで腰を下げる

- 元の立ち位置に戻る

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム(道具があれば自宅でも可) |

| 器具・設備 | ダンベル |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※ダンベルで重量を調整できる |

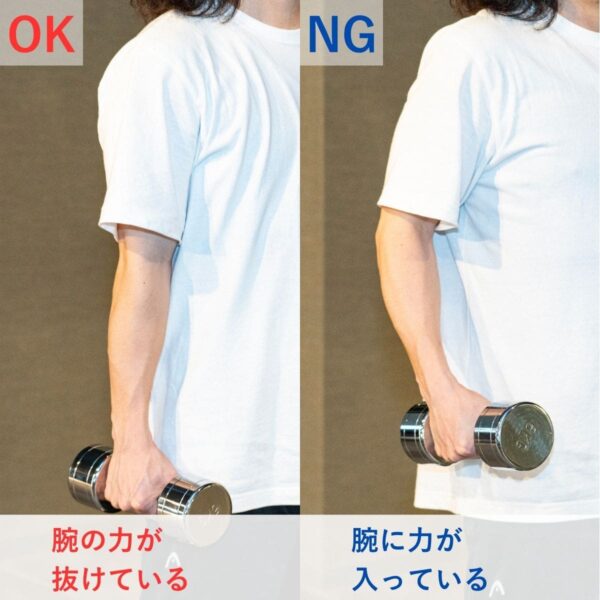

- 腕に力が入らないようにする

- ダンベルは真下に下ろす

腕に力が入らないようにする

ダンベルは真下に下ろす

検証者:吉田

ダンベルを握る手を意識しすぎると、身体全体に無駄な力が入りフォームも不安定になりました。

肩の力を抜いて真下にダンベルを垂らす意識を持つことで、太ももとお尻にしっかり効いている感じが出てきました。

監修者:関根

あくまで「ダンベルは吊るすように」持ち、真下に自然に下ろすことで、下半身にしっかりと刺激が入ります。また、肩の力を抜き胸を張ることで体幹も安定しやすくなり、正しいフォームが保ちやすくなります。

バーベルスクワット

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- バーベルを僧帽筋(そうぼうきん)の上に乗せる

- 足は肩幅に開きポジションを調整する

- 太ももと地面が平行になる位置まで腰を下ろす

- 元の体勢に戻る

| ケガのリスク | 高い傾向 |

| 実施できる場所 | ジム |

| 器具・設備 | バーベル |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋、大殿筋、ハムストリングス、下腿三頭筋 |

| 負荷の調整 |

可能 ※プレートで重量を調整できる |

- バーベルは肩の位置に乗せる

バーベルは肩の位置に乗せる

検証者:吉田

バーベルを首の付け根あたりに乗せてしまうと、頸椎(けいつい)に負荷がかかり、ケガのリスクになります。肩の筋肉にバーベルをしっかり乗せるように意識することが大切。

監修者:関根

首ではなく、肩にしっかりと乗せるのがポイントです。位置が高すぎると首に負担がかかり、低すぎるとフォームが崩れやすくなります。

また、トレーニング中は目線を正面に保ち、腹部に力を入れることでフォームも安定します。

「スクワット」の重量と回数

スクワットをおこなう頻度や負荷は、トレーニングの目的によって異なってくるが、筋力アップを目的とする場合、初心者は以下を参考にしよう。

| 男性 | 30~40㎏×10回(3セット) |

| 女性 | 15~25㎏×10回(3セット) |

トレーニング頻度は、筋肉の回復期間を考慮して週に1~2回が理想的。

監修者:関根

軽い強度でおこなう場合は毎日取り組んでも問題ありません。また、セット間の休憩に関して、ダイエット目的であればインターバル時間を短くする(10~30秒程度)方法もおすすめです。心拍数を高く保つことで、脂肪燃焼を促進できます。

以下の記事では、スクワットの重量と回数について詳しく紹介。目安や増やすコツなど詳しく解説しているので、気になる人はチェックしてみて。

スクワットの回数の目安!回数を増やすコツ・男女別や目的別の平均回数も紹介

スクワットは何回やればいい?回数の設定方法 スクワットの効果を最大限に高めるためには、目的に応じて適切な回数と負荷設定を行うことが重要。一般的には、10〜12回.....

スクワットの重量の目安!種類別の平均重量や重量を伸ばすコツを紹介

スクワットの重量は何キロからがすごい? スクワットで扱う重量は性別・体重・トレーニング経験によって大きく異なるが、一般的には体重比を指標にすることが最もわかりや.....

「スクワット」のRM換算表

RM換算とは、最大反復回数つまり「最大重量を1回持ち上げる1RMから、より多くの回数で持ち上げられる重量」を算出する方法。スクワットの場合は、バーベルを利用した際などで用いる。

RM換算表一覧

| 重量 / 回数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 40㎏ | 46㎏ | 47㎏ | 48㎏ | 50㎏ | 51㎏ | 52㎏ |

| 45㎏ | 52㎏ | 53㎏ | 54㎏ | 56㎏ | 57㎏ | 59㎏ |

| 50㎏ | 58㎏ | 59㎏ | 61㎏ | 62㎏ | 64㎏ | 65㎏ |

| 55㎏ | 63㎏ | 65㎏ | 67㎏ | 68㎏ | 70㎏ | 72㎏ |

| 60㎏ | 69㎏ | 71㎏ | 73㎏ | 74㎏ | 76㎏ | 78㎏ |

| 65㎏ | 75㎏ | 77㎏ | 79㎏ | 81㎏ | 83㎏ | 85㎏ |

| 70㎏ | 81㎏ | 83㎏ | 85㎏ | 87㎏ | 89㎏ | 91㎏ |

| 75㎏ | 86㎏ | 89㎏ | 91㎏ | 93㎏ | 95㎏ | 98㎏ |

| 80㎏ | 92㎏ | 94㎏ | 97㎏ | 99㎏ | 102㎏ | 104㎏ |

| 85㎏ | 98㎏ | 100㎏ | 103㎏ | 105㎏ | 108㎏ | 111㎏ |

| 90㎏ | 104㎏ | 106㎏ | 109㎏ | 112㎏ | 114㎏ | 117㎏ |

| 95㎏ | 109㎏ | 112㎏ | 115㎏ | 118㎏ | 121㎏ | 124㎏ |

| 100㎏ | 115㎏ | 118㎏ | 121㎏ | 124㎏ | 127㎏ | 130㎏ |

| 105㎏ | 121㎏ | 124㎏ | 127㎏ | 130㎏ | 133㎏ | 137㎏ |

| 110㎏ | 127㎏ | 130㎏ | 133㎏ | 136㎏ | 140㎏ | 143㎏ |

| 115㎏ | 132㎏ | 136㎏ | 139㎏ | 143㎏ | 146㎏ | 150㎏ |

| 120㎏ | 138㎏ | 142㎏ | 145㎏ | 149㎏ | 152㎏ | 156㎏ |

「スクワット」で役立つ器具の使い方

ここでは、スクワットで活用できるアイテムの使い方をご紹介。

「プレート」の使い方

- バーベルの奥までプレートを入れ込む

- プレート止めを隙間なく固定する

- プレートが動かない状態にする

「スミスマシン」の使い方

- 安全バーを設定する

- プレートをバーベルに入れ込む

- 動作時にセーフティフックを外す

「スクワット」に関するQ&A

「スクワット」と「ランジ」はなにが違う?

A:トレーニング時の身体の位置と動き。

監修者:関根

「スクワット」と「ランジ」の主な違いとしては、実行時の身体の位置と動きにあります。スクワットはその場で足を開き身体を上下させるトレーニングですが、「ランジ」は足を前後に開いて一歩踏み出し、片ひざを曲げて身体を上下に動かします。

「ランジ」のやり方や効果について、もっと詳しく知りたいという人は下記の記事を参考にしてみて。

筋トレ「ランジ」のやり方や効果は?下半身を効率よく鍛えるためのコツを紹介

下半身筋トレの「ランジ」はどこに効く?鍛えられる4つの部位 ここでは、「ランジ」で鍛えられる部位をご紹介。「ランジ」では下半身の様々な筋肉を鍛えることができるの.....

30日スクワットチャレンジってどんなもの?

A:日々の運動習慣を作り、健康促進を目的としたもの。

監修者:関根

30日スクワットチャレンジは、日々の運動習慣をつくり、健康促進を目的としたものです。身体を引き締め、健康を促進する目的でおこなわれることが多く、運動習慣を身につける入門としては適しています。

筋肉の成長やボディメイク、効果的なダイエットを目的とする場合は、適切な休息日を設けながら徐々に負荷を上げていくアプローチがおすすめです。

「スクワット」は毎日取り組んだほうが効果がある?

A:強度が低いスクワットであれば、毎日実施しても問題はないが、高強度のスクワットは、筋肉の回復時間を考慮し、週に1~2回の頻度でおこなうのが適切。

監修者:関根

トレーニングの頻度を決める際は、ご自身の体力や筋肉痛の状態、トレーニング目的を考慮するようにしてください。毎日おこなう場合は健康維持を目的に、筋力アップや筋肉の増量を目指す場合は、重量を加えたスクワットを適度な休息を挟みながらおこないましょう。

「スクワット」は1回あたり平均どれくらいの回数がおすすめ?

A:10回×3セットが目安。

監修者:関根

1回のトレーニングでの回数とセット数は、10回×3セットが一般的な目安です。段々と慣れてきたら、回数やセット数を増やすのもおすすめ。頻度としては、3日に1回が目安。100回連続で行うよりも、10回を数セット行った方が効果的で、質を保ちながら行うように意識してください。

「スクワット」は有酸素運動になる?

A:基本的に無酸素運動に分類される。

監修者:関根

スクワットは基本的に無酸素運動に分類されます。ただ、大きな筋肉群を使うトレーニングのため、心拍数の上昇など有酸素効果も期待できるのが特徴です。

とくに、「スロースクワット」など強度の高いバリエーションでは、有酸素と無酸素の両方の効果が期待できます。

「スクワット」は妊娠中の人にもおすすめ?

A:医師と相談の上で適切な運動をするようにしよう。

監修者:関根

腹圧が過度にかかるトレーニングや心拍数の上昇などは妊娠中に避ける必要があるため、スクワットだけに限らず、医師と相談の上で適切な運動をするようにしてください。

スクワットをおこなう際もセラバンドやチューブを活用した「ハーフスクワット」の方が最適かもしれません。

スクワットには「脚痩せするやり方」と「脚を太くするやり方」があるって本当?

A:本当。

監修者:関根

スクワットで脚を細くするか、太くするかの違いは、主にトレーニングの強度、重量、回数、そして選択するスクワットの種類によって左右されます。脚を細く見せたい場合、比較的「軽い重量で高回数」のスクワットや、内ももに焦点を当てる「ワイドスクワット」、ヒップアップにを意識しやすい「ブルガリアンスクワット」などが適しています。

一方、脚を太く・筋肉質にしたい場合は、「重い重量で低回数」のスクワットをおこない、筋肉の成長を促す必要があります。

「スクワット」は血糖値を改善したいときにもおすすめ?

A:スクワットが血糖値の改善に効果的であるとはいいきれない。

監修者:関根

運動が全般的に健康によい影響を与えることは広く知られているものの、スクワットが血糖値の改善に効果的であるとはいい切れません。(具体的なエビデンスがまだない状況。)

もし高血圧の症状を下げるために運動プログラムを組む際は、医師の許可を得た上でトレーナーなどの専門家に相談し、トレーニングメニューを考えるようにしてください。

「ローバースクワット」と「ハイバースクワット」の違いは?

A:負荷をかけられる部位が異なる。

監修者:関根

「ローバースクワット」と「ハイバースクワット」の違いについては、「ローバースクワット」はバーベルを低い位置(三角筋後部)に置き、よりハムストリングや大臀筋に焦点を当てることができます。

「ハイバースクワット」はバーを高い位置(僧帽筋周辺)に置き、大腿四頭筋など脚の筋肉に負荷をかけることができます。

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー

/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞