天日干しやシーツの洗濯が一般的な寝具のクリーニング。寝具の天日干しやシーツの洗濯はしていても、丸洗いをしたことがない人は多いのでは? 実は、技術的にはほとんどの寝具が丸洗い可能だそう。ふとんクリーニング協会が定める管理基準の認定を受けている工場であれば、ほとんどの寝具が丸洗いできるという。

今回は、ふとんを水で丸洗いする技術を持った専門業者の全国組織である全国ふとんクリーニング協会の理事長・矢島 雅之さんに、ふとんクリーニングの歴史と実態、手軽な寝具のお手入れ方法についてお話を伺った。

矢島 雅之さん

全国ふとんクリーニング協会理事長 / 株式会社びゅぅ・ふらんせ代表取締役

どんなふとんも基本的には丸洗いできる!?

── はじめに、全国ふとんクリーニング協会のおもな取り組みについて教えてください。

矢島さん:全国ふとんクリーニング協会は、快適な睡眠環境づくりを通じて快適な生活環境づくりに貢献することを目的に1995年に設立されました。寝具メーカーと協力してふとんの洗浄技術向上に向けた取り組みや消費者向けにふとんクリーニングの必要性を知っていただくための広報活動をおこなっています。

── どんなふとんも基本的には水で丸洗いできるんですか?

矢島さん:ラテックスのように水を含むと乾きづらい素材は洗えませんが、綿やポリエステルはもちろん、羽毛や羊毛、ラクダの毛などで作られたふとんも水で丸洗いできますよ。

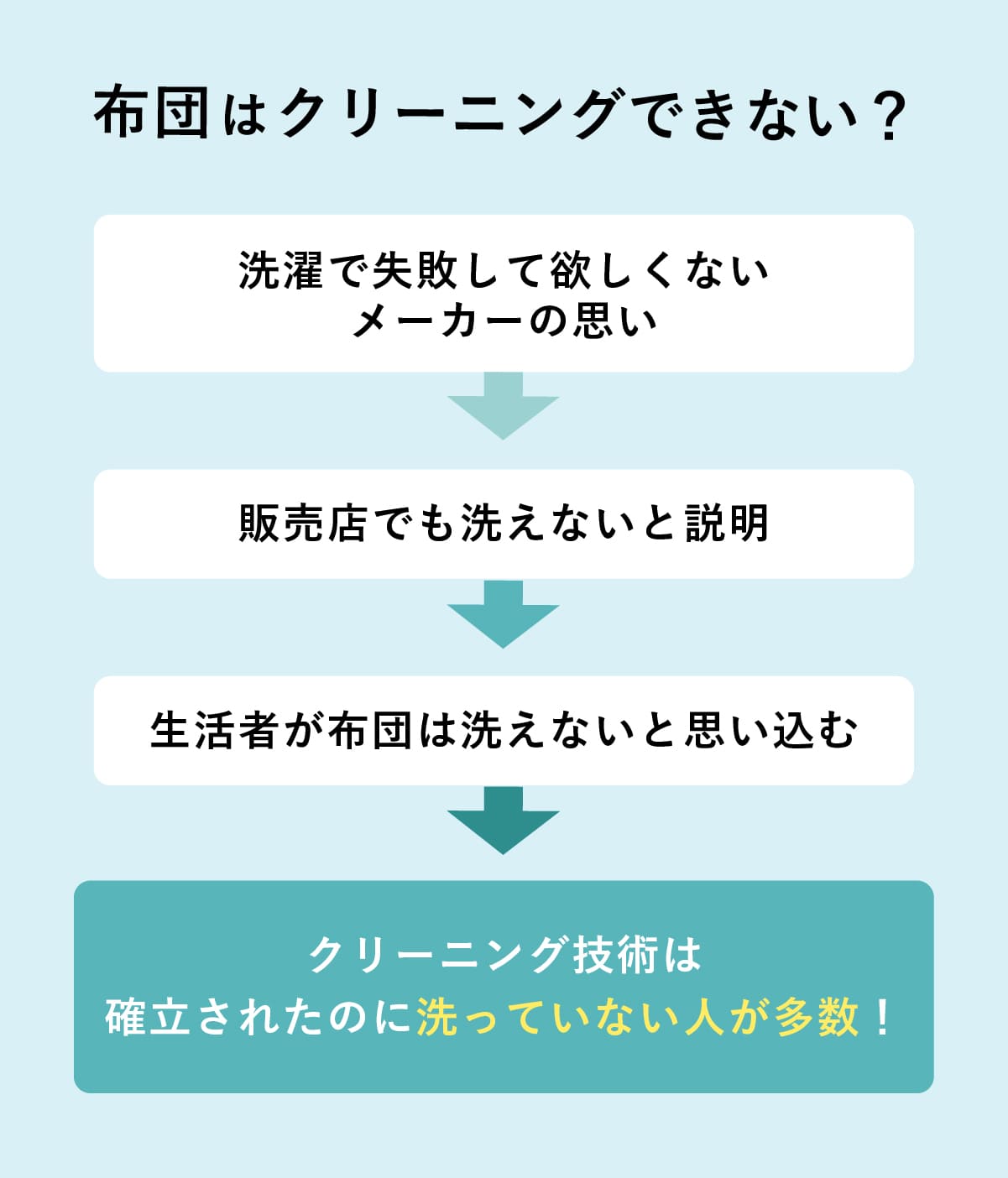

── そうなんですね!驚きました。なぜ、ふとんは丸洗いできないという感覚を持つ人が多いのでしょうか?

矢島さん:不適切な洗い方で失敗してしまう生活者が出ないようにするために、寝具メーカーが商品に洗濯不可マークをつけていた時代が長かったんです。販売店でもふとんは洗濯できないと説明しているお店が多くありました。

一方、ふとんクリーニングの技術自体は1979年に確立されています。技術的には洗濯可能で洗える工場もあるのに、寝具メーカーや生活者から洗えないと思われていたんです。

── たしかに、敷ふとんやかけふとんは天日干ししかできないと思い込んでいました。

矢島さん:そうですよね。私たちの団体では、そういった状況を改善するために寝具メーカーと協力して、ふとんの丸洗い方法の基準作りに取り組んできました。その基準を満たすクリーニング工場には「品質基準認定ゴールドマーク」の発行をおこなう認定制度も作り、生活者が安心してふとんをクリーニングできる環境を作るために尽力しています。

こういった動きもあり、最近は丸洗いを推奨する寝具メーカーも増えています。

高い洗浄力で洗ってもらえるふとんクリーニング

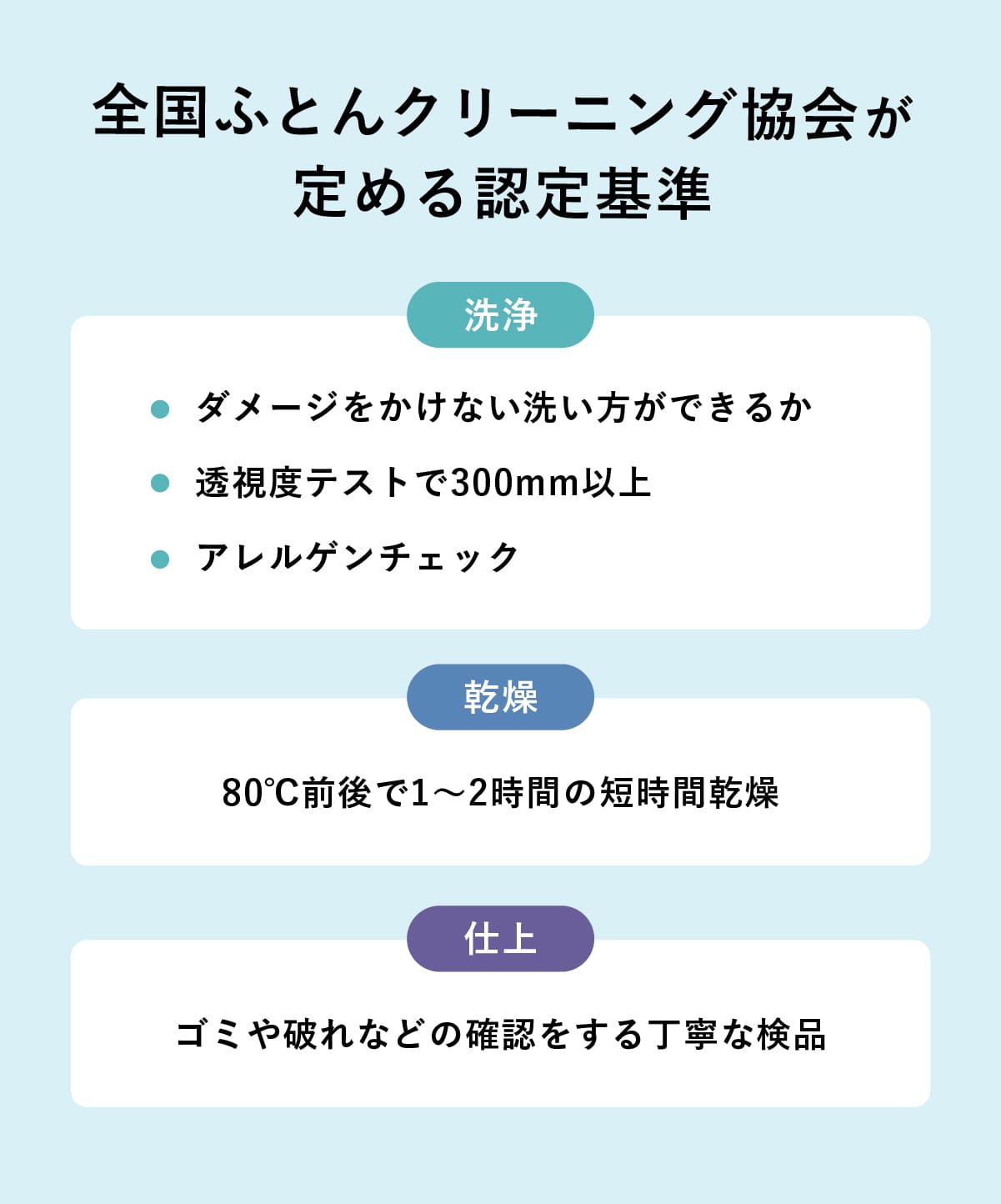

── 全国ふとんクリーニング協会が定める認定基準の内容を教えてください。

矢島さん:「洗浄」「乾燥」「仕上」の3つの基準があります。生活者にとって一番の安心材料となるのが「洗浄」ですね。認定試験では「MA布」というISOの基準にもとづく試験布を使って、デリケートな洗いを必要とする寝具にダメージをかけない洗いができることを確認しています。

洗浄後は洗いあがったふとんを水ですすいでも汚水の透視度テストの数値が300mm以上であることも基準の1つです。文部科学省が学校で定める衛生基準の測定用として認可しているアレルゲン測定器でダニなどのアレルゲンが残っていないかも確認しています。

── 「洗浄」の工程をうかがっただけでも、安心感があります。「乾燥」「仕上」はどのような工程なのでしょうか?

矢島さん:「乾燥」の工程では、80℃前後で1〜2時間という比較的短い時間で一気に乾燥します。自宅で天日干しすると、素材が劣化したり、乾く過程でバクテリアが発生したりするんですが、そういった心配がありません。仕上げでは、小さなゴミや破れなどがないか細かく検品しています。出荷時と同等とはいえませんが、ほとんど遜色のないレベルまでクリーニングが可能です。

── 本当に、安心安全な工程ですね。認定基準を持つクリーニング業者はどのように探せばいいのでしょうか?

矢島さん:全国ふとんクリーニング協会のWebサイトから、認定を取得している工場にお問い合わせいただくと直接やりとりができます。自社集配や宅配便を利用したふとんクリーニングサービスをおこなっている工場もありますよ。お住まいの地域にある品質管理基準認定工場を調べてみてください。町のクリーニング屋さんでも、全国ふとんクリーニング協会の認定を取得している工場と取引している業者であれば、認定基準を満たした洗い方をしてくれます。

ただ、認定されている工場を使用しているクリーニング店であっても、認定シールが貼られていない場合が多く……。店舗での認定マークの表示を推進することが今後の課題です。

詳細は全国ふとんクリーニング協会会員一覧から:https://www.jafca.jp/info

ふとんを長く使うためのポイントは湿気とほこりをとること

── ふとんクリーニングの実態がよくわかりました。できれば自宅でもお手入れしたいのですが、気をつけるべきことはありますか?

矢島さん:とにかく湿気を取り除くことが大切です。また、湿気とほこりが合わさると、ダニの温床になってしまうので、ほこりもしっかりと取り除いてください。ふとんを持ち上げて乾かしたり、天日干し、ふとん乾燥機を使うのが有効です。叩くと生地の傷みにつながるので、天日干しをする場合は叩かないほうがいいです。

── マットレスはどうすればいいでしょうか?

矢島さん:ベッドの枠と接している部分を立てて、乾かすといいでしょう。実はマットレスも仕様によっては丸洗い可能なものもあるんです。ただ、運送上の問題で洗いにくいので、立てて乾かすのがいいと思います。

── 日々のお手入れをおこなったうえで、どれくらいの頻度でふとんを丸洗いすればいいですか?

矢島さん:できれば半年〜1年に1回は洗ってほしいですね。汗の水分は干すことで蒸発しますが、塩分や皮脂は酸化してふとんに蓄積されていきます。とくに敷ふとんは年中使うため蓄積量がすごい量になるので、できれば半年に1回がおすすめです。夏の終わりと冬の終わりにクリーニングに出してもらうのがいいと思います。

また、認定工場でのクリーニングではアレルゲンチェックもしているので、ダニのフンや死骸などもすべて除去されるので安心です。アレルギーの症状が出ていなくても、意外とふとんにはアレルゲンがある場合が多いんです。

クリーニング需要の高まりと求められるリサイクル手法

── ふとんクリーニング業界のトレンドや時代に合わせた変化はありますか?

矢島さん:コロナ禍を経て、健康志向の高まりからふとんクリーニングの需要は増加傾向にあり、各工場でも問い合わせが増えつつあるようです。実は業界新聞の調査で、家庭に眠っているふとんは総計5億枚あるというデータがあったんです。

コロナ禍で断捨離する人が増え、ふとんの廃棄も増えました。もともと、ふとんの廃棄は寝具業界では問題になっていて、寝具の長寿命化やリサイクルを目指すメーカーが増えています。

私たちも、劣化した羽毛の保温力を復活させる「羽毛アンチエイジプラス」を洗剤メーカーと共同開発し、羽毛ふとんの寿命を伸ばすことを目指しています。

── クリーニングの需要が増える一方で、リサイクル手法の確立も課題なんですね。

矢島さん:そうですね。とくに羽毛は鳥インフルエンザ問題以降、良質な羽毛の輸入量の減少、価格の高騰が起きているので、羽毛メーカーにとってもリフォーム手法の確立が課題なんです。羽毛に関しては、3〜5年でクリーニング、「羽毛アンチエイジプラス」などでの加工、5〜7年で打ち直し、10年以上で買い替えがおすすめです。買い替えまでのサイクルが伸びれば、SDGsにも貢献できると考えています。

── 最後に、全国ふとんクリーニング協会として、今後啓発していきたい内容があれば教えてください。

矢島さん:まだまだ、ふとんは丸洗いできないという生活者の認識は強いと思います。衛生面への安心は、睡眠環境そのものへの満足度につながると思うので、生活者の睡眠の質をあげるためにもふとんは水で丸洗いできることをしっかりと伝えていきたいですね。

高級なふとんやデリケートな素材のふとんでも、認定基準をクリアしている工場であれば、洗うことができます。敷ふとんも羽毛ふとんも枕も安心安全に洗える場所があることを、アピールしていきたいです。

また、適切なクリーニング手法が伝われば、寝具の長寿命化につながり、廃棄問題の解決にも貢献できると考えています。ほかの寝具類の協会や寝具メーカーと協力して、問題解決に取り組んでいきます。

── ほとんどのふとんが水で丸洗いできることに本当に驚きました。安心安全にふとんクリーニングができる工場があることを知れてよかったです。本日は素晴らしい話をありがとうございました!

2015年常務理事、2021年副理事長、2023年理事長に就任。本業では、クリーニングの本来の目的である、きれいに「洗うこと」「仕上げること」にこだわり続け、皆様に喜んでいただけるよう、努力しています。素材に合わせた最適なクリーニングで、他店との違いを実感いただけます。大切な衣類だから、「おろしたての風合い」をいつまでも…をモットーに運営しております。全国ふとんクリーニング協会では快適な睡眠環境づくりを通じて、快適な生活環境づくりのお手伝いをしたいと考えております。

全国ふとんクリーニング協会:https://www.jafca.jp/