日中の強い眠気や慢性的な睡眠不足の原因は、いびきや睡眠時無呼吸症候群の可能性も……。自分では気づきにくいいびきが、実はさまざまな病気を引き起こすことは意外と知られていない。

今回は、鼻腔挿入デバイス・ナステントの設計・開発・販売をおこなうナステント株式会社の代表取締役社長・地引 剛史(じびきたけし)さんに、いびきと睡眠不足の関係や気道を広げることでいびきを軽減できる一般医療機器「ナステント」について、詳しくお話を伺った。

地引 剛史さん

代表取締役

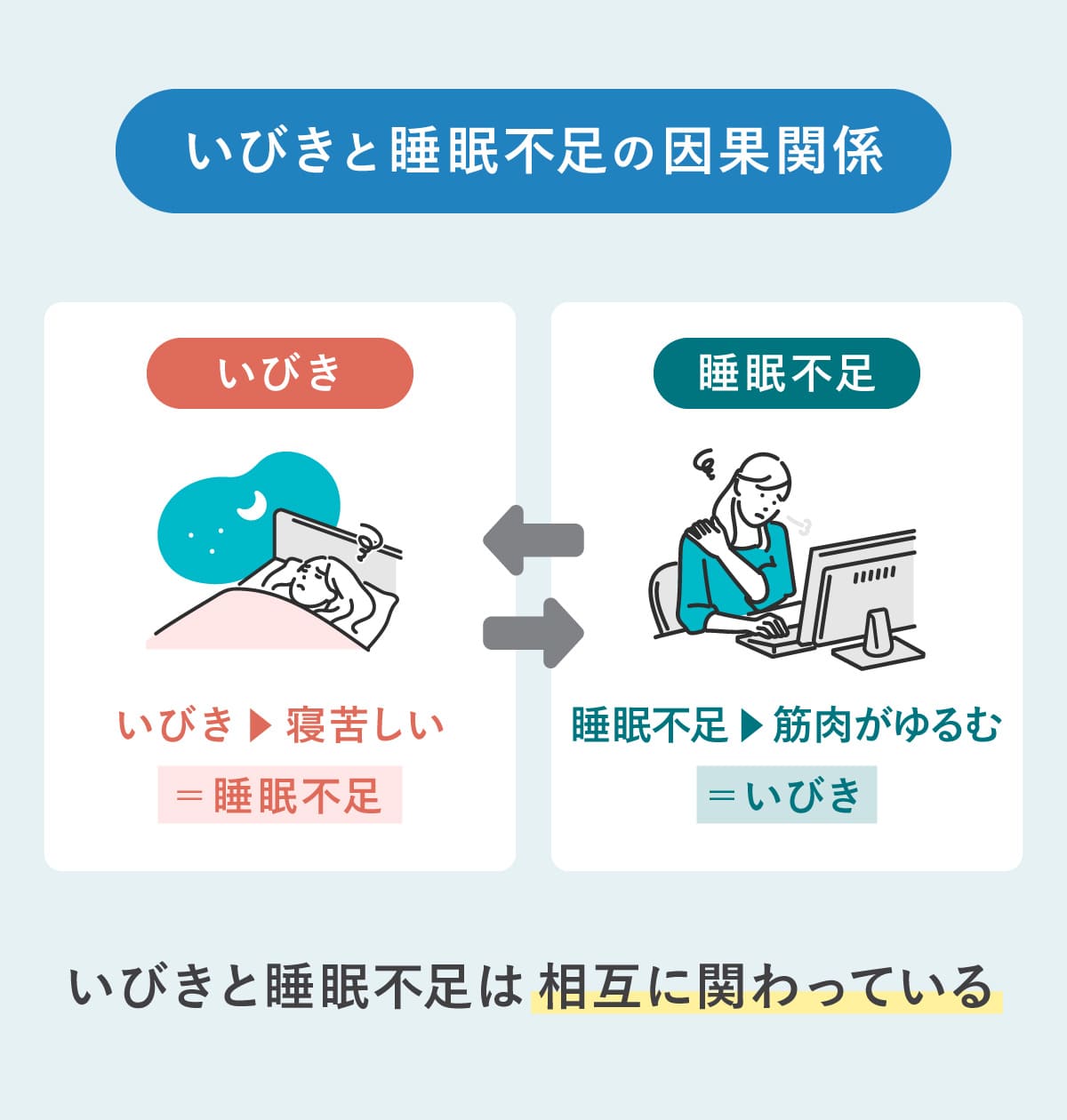

いびきと睡眠不足は相互に関わりあっている

── はじめに、いびきと睡眠不足の因果関係を教えてください。

地引さん:いびきと睡眠不足には双方向に因果関係があるんです。いびきをかくということは、気道が狭くなっている状態です。酸素が吸いづらくなるので、息苦しくなり無意識に体勢を整えるために身体を動かして、途中覚醒してしまう。こうして睡眠不足につながります。

反対に、睡眠不足になると、寝ているときに身体が筋肉をゆるませようとします。舌根(ぜっこん)や軟口蓋(なんこうがい)と呼ばれる口周りの筋肉がゆるみ、気道を狭くして、いびきをかいてしまう。いびきと睡眠不足は相互に関わりあっています。

軟口蓋とは

口の天井の後ろにある、柔らかく動く部分で、口と鼻腔を仕切る役割を担っている

舌根とは

舌の付け根で、喉に近い後方部分のこと

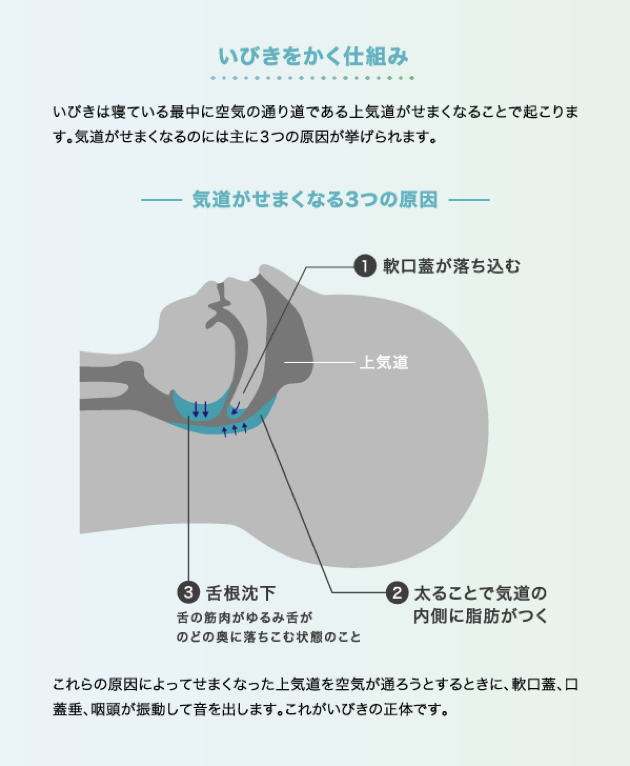

地引さん:気道が狭くなる原因には、ホルモンバランスの変化や飲酒、疲労などが引き起こす筋肉のゆるみ、鼻の形や顎の大きさ、肥満などの身体的要因、寝るときの姿勢などがあります。寝るときの姿勢には、枕の高さなどがとくに影響します。

またあまり知られていませんが、女性ホルモンのエストロゲンも筋力に深く関係しています。エストロゲンは筋肉の緊張を保っているため、エストロゲンの分泌が減少する閉経前後の女性は、急にいびきをかきやすくなるんです。

── ホルモンバランスもいびきに影響するんですね。

地引さん:はい。あとは肥満ですね。喉のまわりに脂肪がついて、空気の通り道が物理的に狭くなっているケースもあります。肥満大国といわれるアメリカは、1カ国だけで世界のいびきや睡眠時無呼吸症候群の市場の25%を占めていると言われています。

顎が小さいのも、いびきの原因になります。舌が顎に収まりきらず、舌根が喉のほうに落ちて気道を塞いでしまうんです。あとは、飲酒。お酒を飲んだあとは筋肉がゆるむため、舌根や軟口蓋が落ちて気道が狭くなり、いびきにつながります。

── なるほど!いびきや途中覚醒をしている生活者は、どのような場面で不調を感じやすいですか?

地引さん:とくに、運転中に問題が起こりやすいですね。いびきや途中覚醒で慢性的な睡眠不足になっていると、運転中にいつの間にか眠ってしまって事故を起こしてしまうケースがあるんです。

いびきの症状がひどくなると睡眠時無呼吸症候群に発展します。睡眠時無呼吸症候群の症状をもつ人は、無症状の人に比べて交通事故発生率が約7倍になるという研究もあるんです。

いびきの放置で循環器系の病気リスクが6倍になる

── 交通事故発生率が7倍にもなるんですね。いびきを放っておくことによるリスクはほかにありますか?

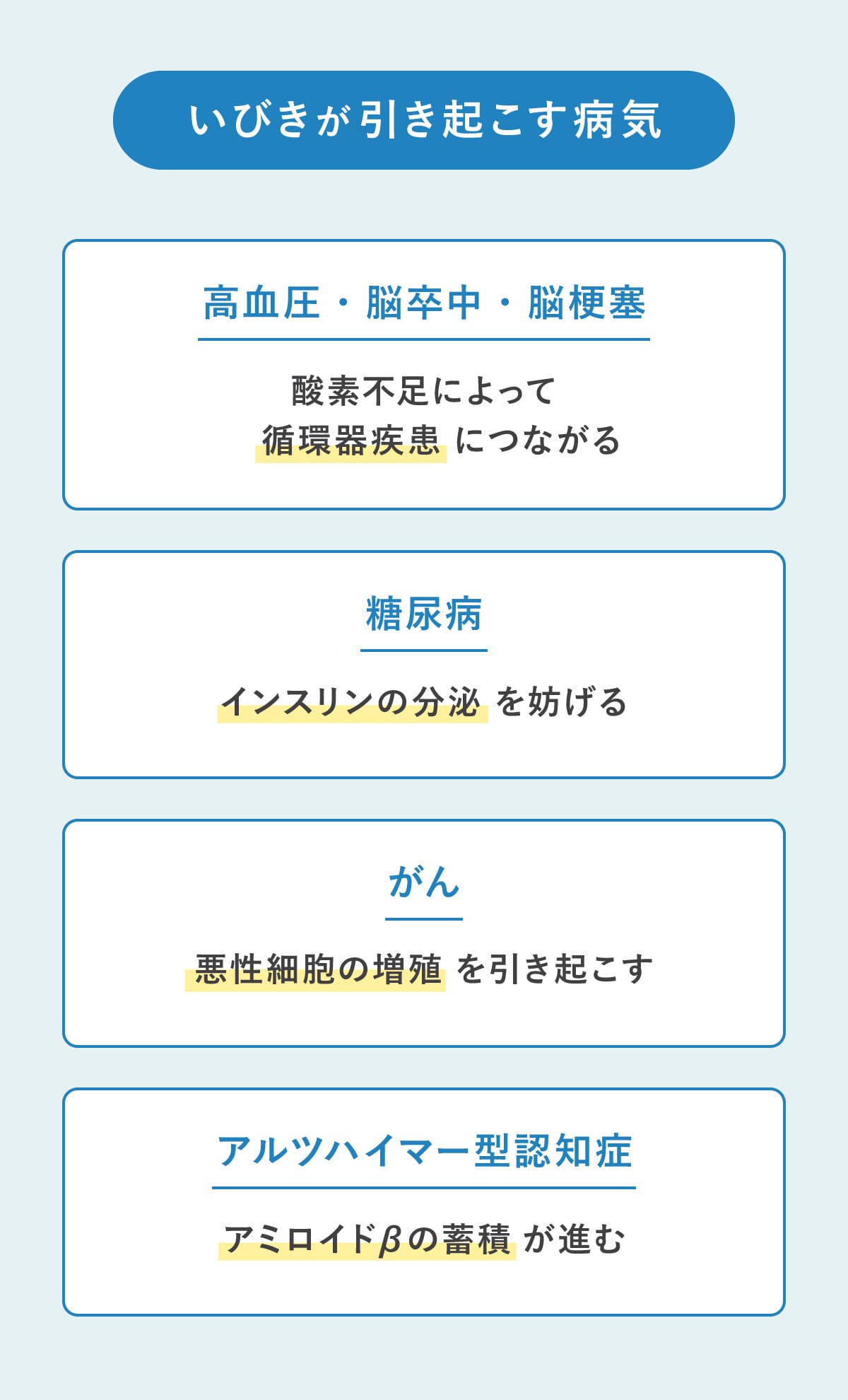

地引さん:さまざまな病気になるリスクが高まります。たとえば、高血圧、脳卒中、脳梗塞などの循環器系の疾患は想像がつきやすいですよね。ほかにも、インスリンの分泌に影響を与えることで糖尿病、酸素不足が悪性細胞の増殖につながってしまうためがんや脳内のアミロイドβの蓄積が進んでしまうことでアルツハイマー型認知症などのリスクも高まります。いびきや睡眠時無呼吸症候群は万病のもとと言えますね。

睡眠時無呼吸症候群の重症患者を追跡調査した結果、発症して10年後の循環器疾患の発症率は健常者の6倍にもなりました。だいたい3人に1人は循環器疾患にかかっている割合です。

── 本当に恐ろしいですね。何か対処法はありますか?

地引さん:極度の肥満を防ぐことと、過度な飲酒は控えてまず生活習慣を見直すことが大切です。BMI40を超えると睡眠時無呼吸症候群のリスクが跳ね上がると言われています。たまにいびきをかいていることがあって心配だという人は、枕の高さを適切に整えることや、鼻の乾燥を防ぐ目的で湿度を保つこともいびき予防に有効です。

── まずは自分のいびきや睡眠時無呼吸症候群に気がつくことが重要ですね。

地引さん:そうですね。睡眠時無呼吸症候群で慢性的な睡眠不足になっていても、気づけない人も多いんです。まずは、いびきの有無や音の大小を確認できるアプリの活用がおすすめです。実際に自分のいびきを聞き、対策の必要性を実感できたときこそ治療のはじめどきです。ゲーム感覚で使えるアプリも増えていますし、手軽にはじめられると思います。

ナステントはいびき対策の救世主

── いびき対策に役立つ「ナステント」の特徴を教えてください。

地引さん:鼻腔挿入デバイス「ナステント」は、鼻から喉までチューブを通して、気道を確保する商品です。特徴は、身体への負担が少ないことと目立たないこと。従来、睡眠時無呼吸症候群の治療で使われてきたCPAP(シーパップ)は酸素マスクのような形状で、電源が必要だったり、動作音もあったりと、使い続けるハードルが高かったんです。1年で4割ぐらいの患者が治療を中断しているというデータがあったほどです。

ナステントは電源不要で重さも4g程度と軽く、装着しても負担が少ないです。つけはじめのうちは違和感はありますが、だいたい1週間ほどで慣れる人が多いですね。慣れたら装着はスムーズにできますし、会話も水を飲むこともできます。コンタクトレンズのように使っているうちに慣れていくイメージです。

これらのメリットにより、出張や旅行などの非日常的な場面、避難所など非常時にも使えます。

── まさに、いびき予防の新しい形を提供しているんですね。

地引さん:そうですね。あくまでいびき予防の医療機器であって、睡眠時無呼吸症候群の治療機器として使用するかどうかは、主治医の判断となっています。ただ、無呼吸の指標が改善したとする研究報告はあります。ナステントがどれほど睡眠時無呼吸症候群の軽減に効果があるか約1年間にわたり、調査した結果、60〜80%も軽減するという結果になりました。

CPAP治療を離脱してしまった人が、ナステントなら続けられると購入しているケースも多いです。弊社のオンラインサイトでも購入できますし、医療機関経由でも購入できます。

医療現場の経鼻チューブから着想を得たナステント

── 「ナステント」を着想した背景には、どのようなきっかけがあったのでしょうか?

地引さん:医療現場の手術の際、口から気道確保ができない場合に経鼻チューブが使われていることがあるんです。これに着目して、同じ原理のデバイスを起きているときにも使えるようにして気道が確保できれば、いびき予防になると考えました。

── 開発段階で苦労したことはありますか?

地引さん:寝ているときの喉まわりの筋肉の重さに負けない強度を保ちながら、起きているときに挿入しても痛みを感じないチューブの柔らかさの両立に苦労しました。チューブの強度だけでなく、湾曲した形に設計して鼻腔の形状に沿わせて挿入できるように、先端部のカットを工夫して鼻の粘膜への刺激がないように工夫しています。

最終的には痛みや違和感がないデバイスが完成しました。鼻の真ん中で固定するクリップもついていて、就寝中にとれてしまう心配もありません。クリップとチューブが一体設計になっているため、吸い込みの力によってクリップがとれることもなく、安心して使用できます。

現在では、その負担のなさから医療用の経鼻チューブとして使用したいと打診されるほどです。

── 今回のお話しでいびきの恐ろしさがよくわかりました。

地引さん:いびきは、まわりに迷惑をかけるもとくらいにしか思っていない人が多いんですよね。これまで説明したとおり万病のもとになるにもかかわらず、自覚していない人がほとんどです。

いびき対策をするだけで寝起きが楽に感じますし、睡眠の質向上につながります。少しでも多くの人に、ナステントの効用に気づいてもらい、手軽にいびき対策をはじめてほしいです。

── 最後に、ナステントを通して日本の睡眠事情をどのように改善していきたいか教えてください。

地引さん:成人の30〜40%がいびきをかいているといわれるなかで、実際に対策をしているのは2%程度、睡眠時無呼吸症候群の人でも3〜4%です。まずは、いびき対策に目を向ける人を増やしたいですね。

しかも、枕を変えることや湿度を上げるなど、間接的な対策をしている人がほとんどです。いびきをかきにくい環境は作れますが、直接的なアプローチにはなっていません。ナステントを通して、簡単に直接的なアプローチができることを知ってもらい、いびき対策の裾野を広げていきたいです。

── いびきが万病のもとになることがよくわかりました。まずは自分がどのようないびきをかいているのか知ることが大切ですね。本日は素晴らしいお話をありがとうございました!

1972年、東京生まれ。2013年ソネット・メディア・ネットワークス(現SMN)代表取締役社長に就任、2015年東京証券取引所に上場。2019年、ナステント株式会社の代表取締役に就任。

公式HP:https://nastent.co.jp/