夜10時〜2時の間に寝たほうがいいなど、睡眠に関する定説がある。だが、こうした常識は、最新の睡眠研究によって否定されていることも少なくない。最新の睡眠研究の内容を知り、知識をアップデートすることで、睡眠の改善につながる。

今回は、京都で創業100年を迎えた老舗寝具メーカーの大東寝具工業株式会社専務取締役・大東悠太さんに、睡眠の質を高める最新知識と今日から実践できる具体的な方法を伺った。

大東 悠太さん

専務取締役

睡眠の質は「寝始めの90分」がカギ!ゴールデンタイムより大切な新常識

── 現代人が抱える睡眠の課題を教えていただけますか。昔と今とでは、何か変化があるのでしょうか?

大東さん:課題は睡眠時間の短さですね。日本人の平均睡眠時間はOECD加盟国(経済協力開発機構)の中でもっとも短いんです。昔は夜が暗くなれば自然と眠る生活でしたが、今は昼夜を問わず人工の光にあふれているなど、背景にはライフスタイルの大きな変化があるんですよね。こういった影響から、日本人は昔と比べて睡眠をとるのが下手になっていると思います。

そもそも、日本は高度経済成長期のころから「寝るよりも長く働くことが美徳」という価値観が根強く、睡眠が軽視されがちな文化があるんですよね。

── なるほど。環境や文化的な背景があるんですね。スマホの普及なども影響が大きいですか?

大東さん:スマホの光は大きな要因ですね。寝る前にブルーライトを浴びると、眠りを促すメラトニンというホルモンの分泌を抑制してしまいます。多くの人が「良くない」と知りながらも、つい見てしまう。もともとあった睡眠をおろそかにする文化に便利なデジタル機器が追い打ちをかけ、さらに眠りの質を下げているのが現状です。

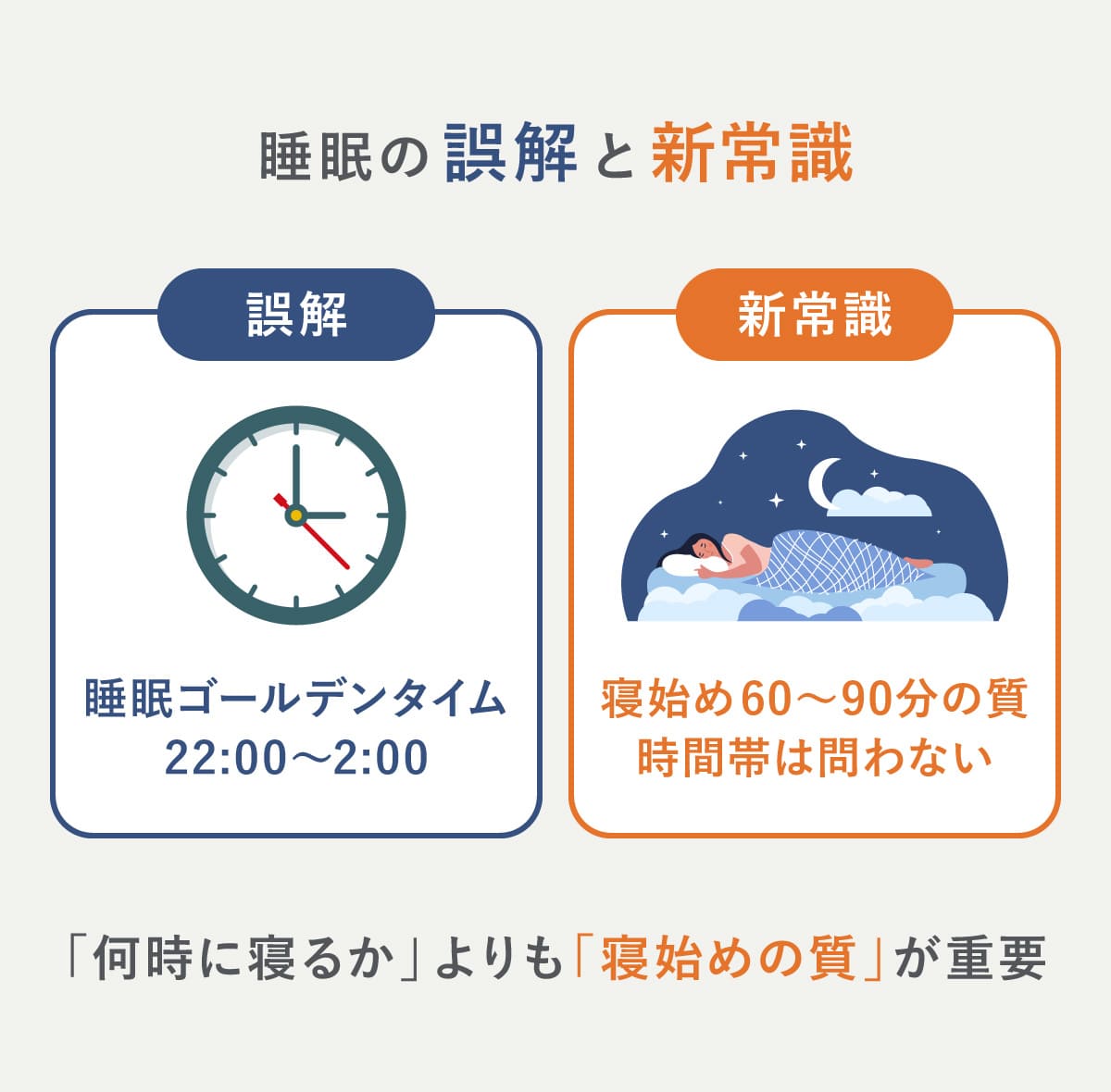

誤解だった「睡眠のゴールデンタイム」

── 「質の高い睡眠」をとろうとするとき、よく「夜10時〜2時のゴールデンタイム」という言葉を耳にします。やはりゴールデンタイムに寝ることが大切なのでしょうか?

大東さん:実は、最近の研究では「睡眠のゴールデンタイム」という考え方は間違いだとされています。時間帯が重要なのではなく、何時に寝たとしても「寝始めの90分前後」に深いノンレム睡眠を得ることが重要とされています。この時間帯に、身体の細胞を修復する成長ホルモンが多く分泌されるんです。

── そうなんですね!時間に縛られる必要はないと知ると、少し気持ちが楽になります。

大東さん:そうですね。ですから寝る時間が夜中の1時になったとしても、寝始めの90分前後に、質の高い睡眠がとれていれば、成長ホルモンはしっかりと分泌されます。これまで常識とされていた定説ですが、最新研究を知り常にアップデートするのが大切ですね。

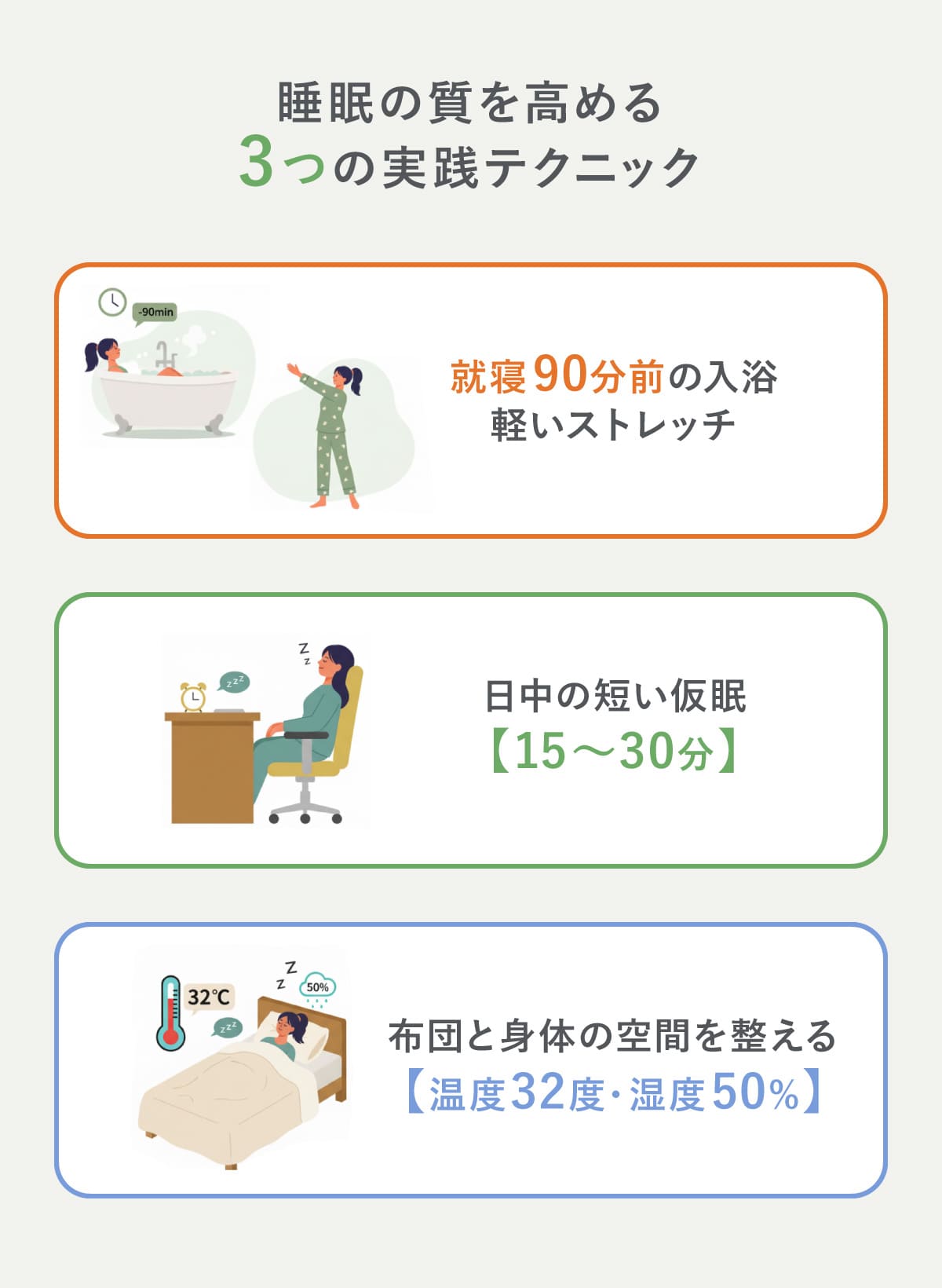

今日から始める!睡眠の質を高める3つの実践テクニック

── 最初の眠りを深くするために、今日からできる具体的な習慣はありますか?

大東さん:はい。鍵になるのは「深部体温(身体の内部の温度)」のコントロールです。人の身体は、深部体温が下がるときに自然な眠気を感じます。この仕組みを利用して、就寝の約90分前に38〜40℃程度のお湯に10〜15分ほどつかるのがおすすめです。入浴で一時的に上がった深部体温が下がるタイミングで、スムーズに眠りに入ることができるんです。

パフォーマンスを上げる「パワーナップ」の技術

── なるほど、身体の内側の体温を意識するんですね。日中にどうしても眠くなった場合はどうすればよいでしょうか?

大東さん:「パワーナップ」と呼ばれる15〜30分程度の短い仮眠が有効になります。ただし、夜の睡眠に影響しないように、布団で横になるなど深く眠りすぎないことと15時ごろまでに終えることが重要です。背もたれを150度程度に倒した、少しもたれかかる姿勢が理想的です。デスクに突っ伏して寝るのもいいでしょう。

── 仮眠のとり方にもコツがあるんですね。

大東さん:仮眠の直前にコーヒーを飲むのもおすすめです。カフェインの覚醒効果は摂取してから20〜30分後に現れるので、ちょうどすっきりと目覚めたいタイミングで効果を発揮してくれますよ。ただし、夕食以降にカフェインを摂取すると深い睡眠の妨げになるので避けてください。

── コーヒーを飲んでから寝るのが効果的とは驚きです!寝室の環境で気をつけるべきことはありますか?

大東さん:「寝床内環境」と呼ばれる寝具と身体が作る空間を温度32℃前後、湿度50%前後に保つのが理想です。寝床内環境を1年中キープするためには、吸湿・放湿性に優れた綿や羊毛、麻などの天然素材の寝具が理想的です。

住んでいる家が木造か鉄筋コンクリート造かによっても最適な寝具は変わるので、自分の環境に合わせた調整が大切です。

失敗しない寝具選びのコツは「体圧分散」と「客観データ」

── 朝起きたときに首や腰が痛いことがあるんですが、これは寝具が関係しているのでしょうか?

大東さん:寝具が影響している可能性が高いですね。とくにマットレスや敷布団選びでは「体圧分散機能」が備わっているかを確認してください。人は寝ているとき、腰に体重がかかりやすくなります。特定の場所に負担が集中すると、血行が悪くなったり、自然な寝返りが妨げられたりして、痛みの原因になるんです。

体圧を点ではなく面で支えるなど、体圧を均等に分散してくれる寝具を選ぶことが重要になります。

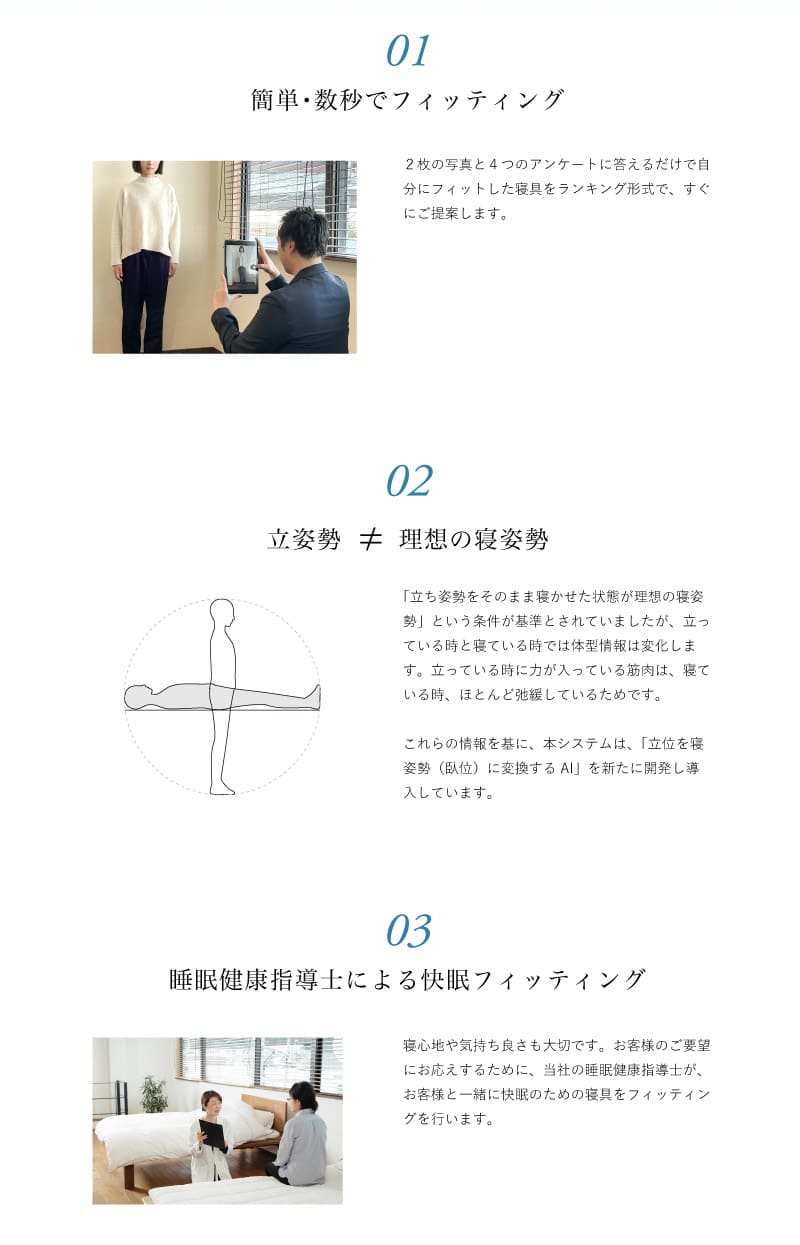

── とはいえ、自分に合う寝具を感覚だけで選ぶのはとても難しそうです。

大東さん:おっしゃる通りです。そのため、大東寝具工業の店舗ではAIなどを活用した客観的な診断をおこなっています。立ち姿勢の写真を撮影し、簡単なアンケートに答えるだけで、AIが骨格や体格を分析し、科学的な根拠に基づいてその人に最適な寝具を提案します。枕の適切な高さなどが数値で「見える化」されるので、納得感を持って選ぶことができます。

── なるほど。AIの診断結果が生かせるのは便利ですね。

大東さん:はい!ですが、AIによる診断は、あくまで最適な候補を絞り込むための手段です。AIによる客観的なデータをもとに、睡眠の専門家(睡眠健康指導士)が生活者の好み、たとえば「もう少し硬いほうが好き」といった感覚的な部分をヒアリングして、最終的な調整をします。客観的なデータとプロの知見を組み合わせることで、本当に自分に合った寝具選びができるんです。

専門家が語る「睡眠が人生を豊かにする理由」

── 睡眠に影響する生活習慣や寝具選びに関して伺ってきましたが、大東寝具工業が「良質な睡眠」を届けることに力を入れるのはなぜでしょうか?

大東さん:大東寝具工業のミッションは「快眠とくつろぎで世界を元気にする」です。寝具は、あくまで質の高い睡眠をとるための手段でしかありません。質の高い睡眠を通じて、生活者が日中のパフォーマンスを最大限に発揮し、心身ともに豊かな生活を送ることが、私たちの最終的な目標なんです。

人生の1/3が、残りの2/3の質を決める

── 睡眠の質を高めることが、人生そのものを豊かにする、と。

大東さん:人生の約1/3は睡眠です。睡眠時間の質を高めることは、残り2/3の人生をよりよく生きるための土台づくりにほかなりません。質の高い睡眠は日中の仕事の効率を上げるだけでなく、心のゆとりや幸福感にも直結します。睡眠を見直すことは、QOL(生活の質)そのものを向上させるための効果的な自己投資なんです。

── 最後に、記事を読んでくださっている人へメッセージをお願いします。

大東さん:睡眠に関する科学的な知見は、日々新しくなっています。まずはご自身の睡眠に関心を持ち、常に知識をアップデートする姿勢が大切です。もし睡眠に悩んだり、疑問に思ったりすることがあれば、ぜひ私たちのような専門家を頼ってください。長年培ってきた技術と最新の睡眠科学を掛け合わせ、一人ひとりの課題解決をサポートします。

── 定説を疑い、睡眠に関する知識を常にアップデートすることの大切さがよく理解できました。睡眠に悩んだときは、専門家に相談してみようと思います。本日は素晴らしいお話をありがとうございました!

1991年 京都生まれ。東京での社会人経験を経て京都へ戻り、2019年 大東寝具工業に入社。2025年7月より専務取締役に就任。上級睡眠健康指導士・ねむりのエバンジェリストとして、一人ひとりの体格や暮らしに寄り添い、「心地よい眠り」のあり方を探求している。

HP:https://daitoushingu.com

Instagram:https://www.instagram.com/daitoushingu