仕事のストレスが原因で、眠れない夜を過ごす人は少なくない。眠れない状態が続けば、仕事のパフォーマンスに悪影響を及ぼすだけでなく、心身の不調につながるおそれもある。

本記事では、ストレスで眠れなくなる理由や、考えられる睡眠トラブル、眠れない夜に試せる対処法を詳しく解説する。

この記事の監修者

中村 真樹さん

日本睡眠学会総合専門医・指導医、日本睡眠学会評議員。東北大学大学院医学系研究科修了(医学博士)。東北大学病院精神科で助教、外来医長を務めた後「睡眠総合ケアクリニック代々木」院長を経て、2017年に「青山・表参道睡眠ストレスクリニック」を開院。2014年に全米ナルコレプシーネットワーク最優秀研究者賞を受賞するなど、臨床と研究、両面の実績があり、睡眠に悩む多くの患者さんの治療にあたっている。ビジネスパーソン向けの書籍『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)他を執筆・出版。

仕事のストレスで眠れない理由

人は、心と身体の両方がリラックスしていないと、自然な眠りに入ることが難しい。仕事のプレッシャーや人間関係の悩みなど、ネガティブな感情が続くと交感神経が優位になり、身体が覚醒モードのまま夜を迎えてしまう。

ストレスによる不眠の特徴は、「身体は疲れているのに頭が冴えてしまう」状態。布団に入っても仕事のことが頭を離れず頭が冴えてしまい、さらに「早く寝なければ」と焦ることで、かえって眠れなくなる悪循環が起こる。

眠れない夜が続くと、夜の睡眠リズムが乱れ、日中に仮眠をとったり、夕方にうたた寝をしたりするようになり、その影響でさらに夜の入眠が難しくなることもある。朝まで一睡もできない、ようやく寝つけるのが午前3〜4時、眠っても何度も目が覚めてしまうなど、眠りの質の低下につながるケースも少なくない。

ストレスで眠れないことによる悪影響

ストレスが原因で眠れない状態が続くと、心と身体の両方に深刻な影響を及ぼすことがある。ここでは、ストレスによる不眠がもたらすおもな悪影響を解説する。

- 精神的疲労の蓄積

- 仕事のパフォーマンス低下

- 高血圧や不安障害、うつ病のリスク

精神科や睡眠外来では、不眠の原因を心理的・生理的・身体的・薬剤・精神疾患の5つに分類して診断をおこないます。なかでも心理的ストレスによる不眠は非常に多く、ストレス社会において見逃せない症状のひとつです。

精神的疲労の蓄積

睡眠には、身体だけでなく心の疲労をリセットする働きがある。仕事のストレスによって眠れない日が続くと、精神的な疲労がどんどん積み重なってしまい、不安感や集中力の低下、頭痛などの不調もあらわれやすくなる。

とくに就寝時に「眠らなきゃいけない」と焦ったり、自分を追い込んだりしてしまうほど、かえって眠れなくなる悪循環に陥りやすい。

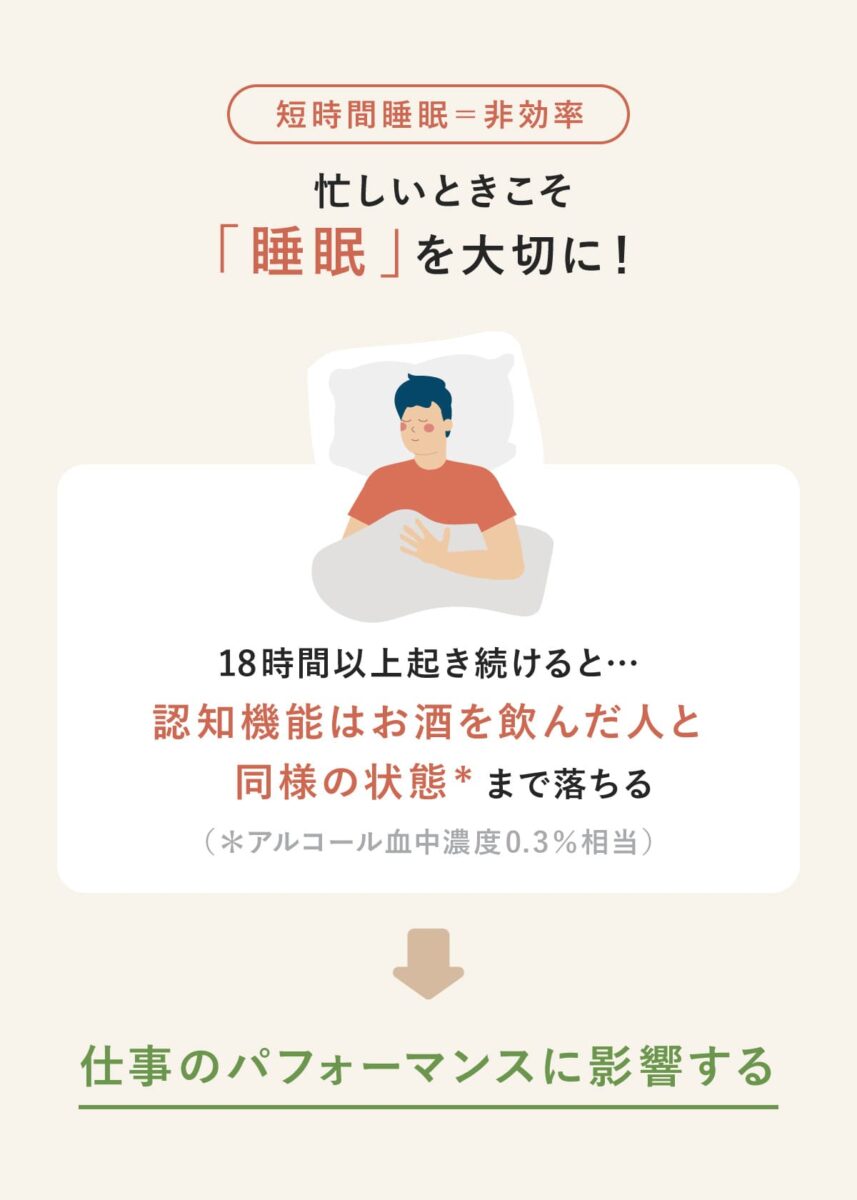

仕事のパフォーマンス低下

寝不足が続くと、脳の働きが鈍り、日中の仕事のパフォーマンスにも深刻な影響を及ぼす。ある研究では、18時間以上起き続けた状態の認知機能は、アルコール血中濃度0.3%相当まで落ちることが示されている。

これはお酒を飲んだ人と同様の状態となり、ミスが増える、判断が鈍るなど、仕事のパフォーマンスそのものにも大きな影響を及ぼしてしまう。

短時間睡眠で長時間の仕事をこなす人もいますが、実は非効率です。4時間睡眠で長時間働くより、7時間眠って早起きし、頭が冴えた状態で取り組む方が成果につながります。実際に成功している経営者の多くは、7時間の睡眠を確保し、早寝早起きの生活を実践しています。疲れて帰宅した後にダラダラと起きているよりも、早寝をして朝すっきりした状態で仕事に取り組むほうが効率的です。

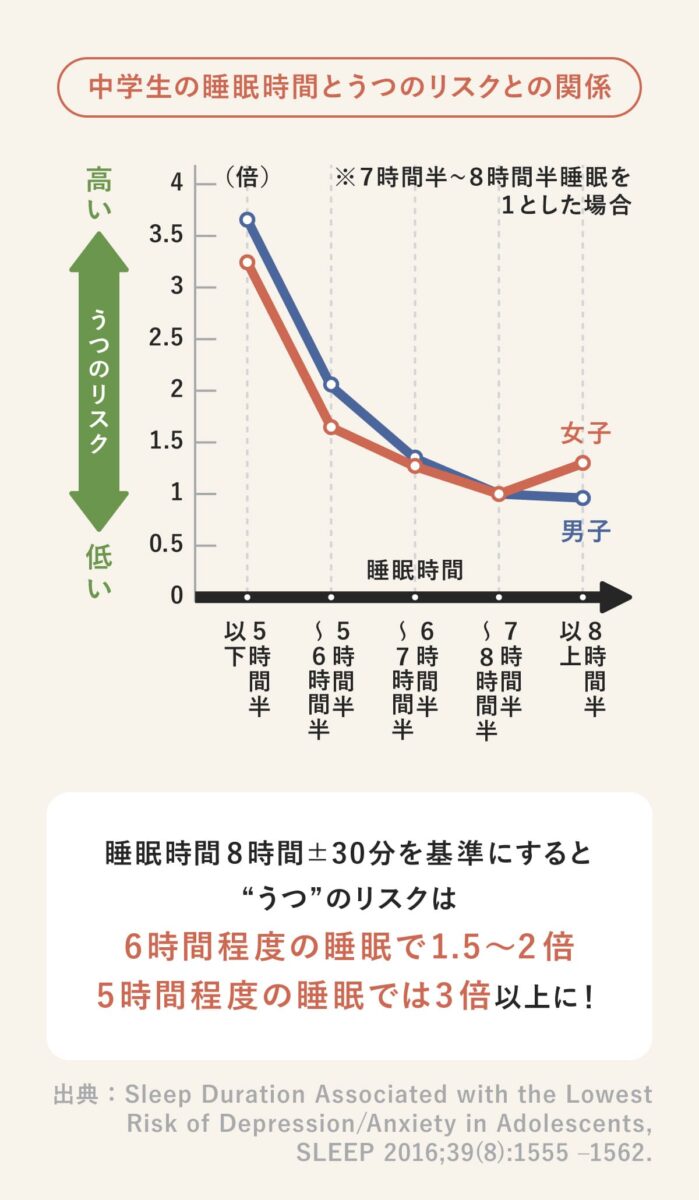

高血圧や不安障害、うつ病のリスク

睡眠不足は一時的な不調だけにとどまらず、長期的な健康リスクにもつながる。とくに10〜30代の若い世代でも、慢性的な寝不足によって高血圧や糖尿病・不安障害・うつ病のリスクが上昇すると指摘されている。

医学的にも、睡眠不足とこれらの疾患の関連性は明らかになっており、軽視はできない。「たかが寝不足」と思わず、日々の睡眠の質を見直すことが、心と身体の健康を守る第一歩となる。

出典:Sleep Duration Associated with the Lowest Risk of Depression/Anxiety in Adolescents,SLEEP 2016;39(8):1555 –1562.

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア【PR】

| 商品ジャンル | 機能性表示食品 |

|---|---|

| 成分 | グリシン/GABA |

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

眠れないときに考えられる睡眠トラブル

ストレスによって眠れない状態が続いている場合、背後に何らかの睡眠トラブルが潜んでいる可能性も。ここでは代表的な睡眠トラブルについて解説する。

- 不安障害・うつ病

- 自律神経失調症

寝付けない・途中で目が覚める・早朝に起きてしまうといった不眠症状だけでは病気としては診断されません。厳密には睡眠障害国際分類の診断基準では、不眠が週3回以上、3ヶ月以上続き、日中の眠気や体調・気分の不調など日常生活に支障をきたしている場合に、初めて治療対象として扱われます。

不安障害・うつ病

不安障害やうつ病のある人の9割以上が不眠の症状を抱えているといわれる。精神的なストレスや緊張状態が続くことで、脳の眠りを司る機能に影響を及ぼし、スムーズに入眠できなくなることがある。

さらに、不眠そのものが不安症状を強めてしまうケースもあり、どちらが原因かの見極めが難しい場合も多い。

専門医の診断では、眠れなくなった時期や、そのときにあった出来事、日中の行動や気分の変化をもとに、時系列で丁寧に確認します。眠れなくなってから好きなことができなくなった場合は、不眠が原因でうつ症状が現れたと考えられます。一方、先にうつの症状があって眠れなくなった場合は、うつ病や不安障害などの精神疾患にともなう睡眠障害として治療の方向性が決まります。

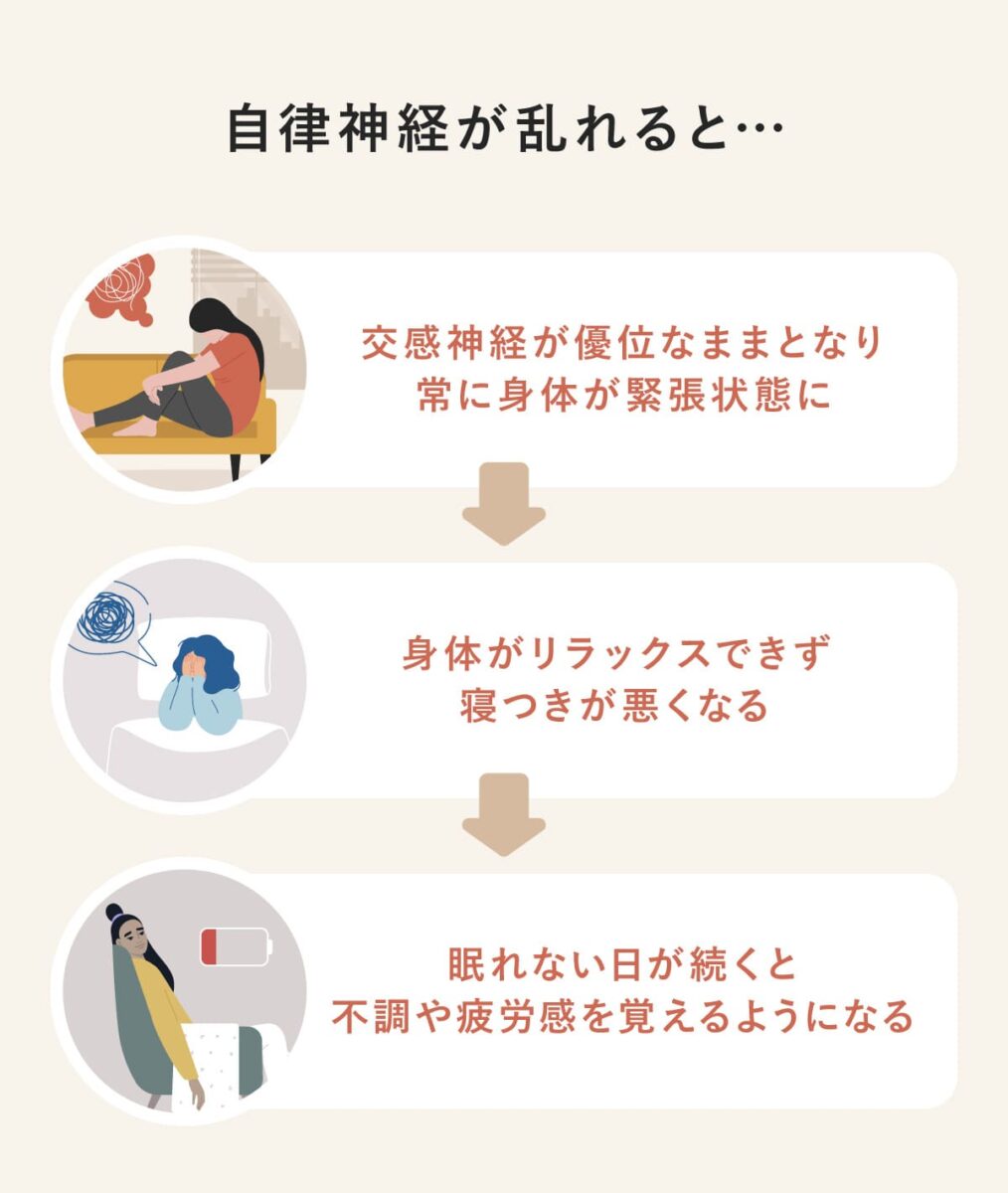

自律神経失調症

自律神経失調症など自律神経が乱れると、交感神経が優位なままになり、身体が常に緊張状態となってしまう。この緊張モードが続くと、夜になっても心身が休息に切り替わらず、寝つきが悪くなる。

とくにストレスがきっかけとなって起こることが多く、眠れない日が続くことで、身体の不調や精神的な疲労感にもつながりやすい。

眠れない原因を探そうとしすぎると、それがかえって頭を使う作業になり、脳が覚醒して、さらに眠れなくなる場合もあります。暑さ、騒音などの環境要因なら自分で気づけることもありますが、精神的な問題や病気が関係している場合は、自力で特定するのは難しいものです。原因を追い詰めすぎないことも大切です。

仕事のストレスで眠れない夜に試したいこと

眠れない夜が続くと、「今日も眠れなかったらどうしよう」という不安が自律神経を刺激し続け、交感神経が優位になりやすくなる。この状態では「眠りのスイッチ」が入りづらくなり、不安が緊張を生み、さらに眠れなくなるという悪循環に陥ってしまう。

そんな夜に大切なのは、「早く寝なきゃ」と焦ることではなく、心と身体をリラックスできる状態をつくること。リラックスとは、ストレスや不安とは真逆にある「緊張の緩和」の状態。眠れない夜こそ、心身の両面から緊張を解いていくアプローチが必要となる。

続いては、今日からすぐに取り入れられる、実践的なリラックス法を紹介する。

- 入浴で体温をゆっくり下げる

- 筋弛緩法で緊張をやわらげる

- 数息法で思考をゆるめる

- アロマの香りでリラックスする

入浴で体温をゆっくり下げる

リラックス状態をつくるためには、湯船に浸かることも効果的。ゆっくりと湯船に浸かることで、筋肉の緊張がやわらぎ、副交感神経が働きやすい状態に切り替わる。

さらに、湯船に浸かり、深部体温(身体の内側の温度)を一時的に上げることで、そのあとの自然な深部体温の低下が眠気を誘いやすくする。

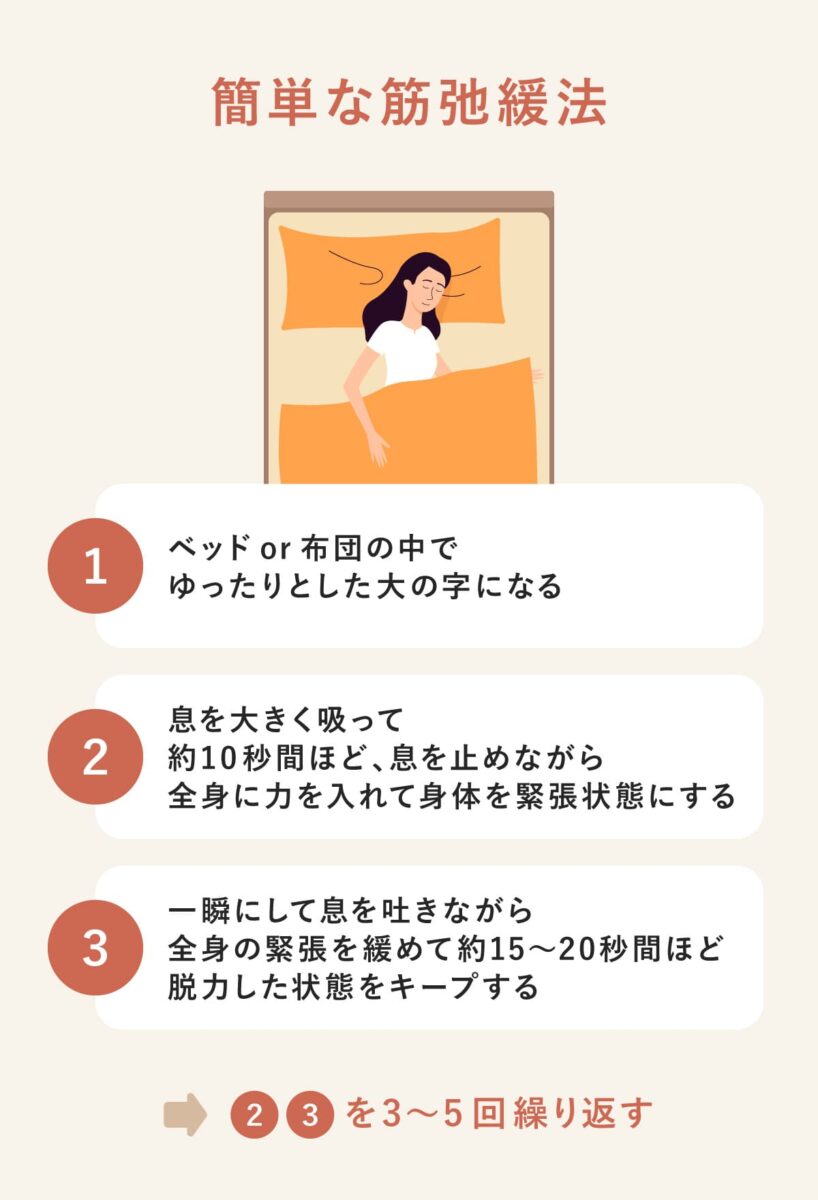

筋弛緩法で緊張をやわらげる

眠れないときは、無意識に身体に力が入り続けていることが多い。そんなときに有効なのが、全身の筋肉に一気に力を入れ、ふっと力を抜く「筋弛緩法」。

ベッドや布団で仰向けに寝た状態で、息を大きく吸って止めながら、全身にグッと力を込めて10秒キープ。息を吐きながら一気に脱力し、15〜20秒ほどは脱力状態を維持しよう。

これを3〜5回繰り返すと、身体のこわばりがほぐれて眠気が訪れやすくなる。

緊張したときは無意識に力が入ってしまうため、わざと力を入れてから抜くという動作を繰り返すことで、緊張感を和らげる効果が期待できます。身体の各部位ごとにおこなう本格的な方法もありますが、寝る前には全身を一気におこなうシンプルなやり方がおすすめです。

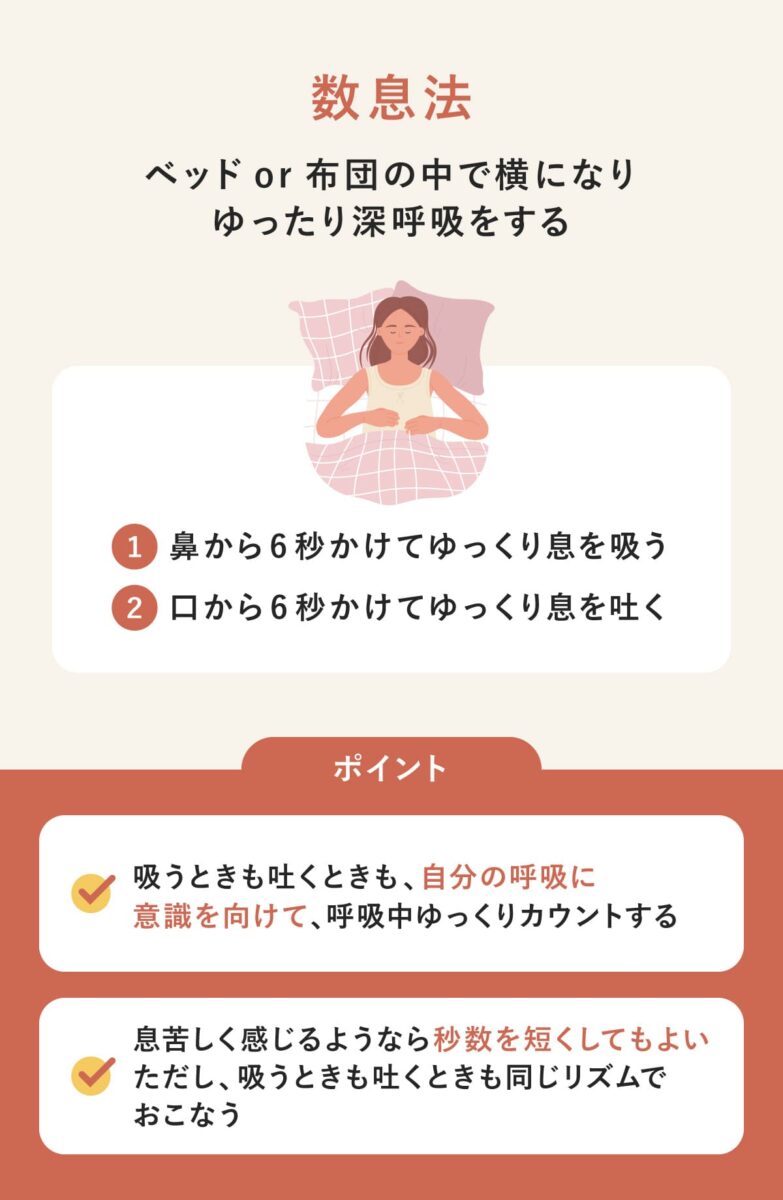

数息法で思考をゆるめる

仕事の不安や焦りなど、考えごとで頭がいっぱいになっているときは、呼吸に意識を向けて思考を手放してみよう。緊張すると呼吸が浅く早くなるため、深くゆっくりとした呼吸を意識することで、身体がリラックスしやすくなる。

リラックス効果の高い方法としておすすめなのが、6秒かけてゆっくり吸って、6秒かけてゆっくりと吐く「数息法」という座禅由来の呼吸法。

苦しくなったら無理をせず、自分のペースで続けてOK。大切なのは「呼吸だけに集中すること」。これだけで、脳の過剰な活動を静め、ほかのことを考えすぎないようにする効果が期待できる。

アロマの香りでリラックスする

アロマの香りには、脳をリラックス状態へ導く力がある。寝室にアロマディフューザーを置くだけでも簡単にリラックス空間を演出できる。

おすすめはラベンダーやヒノキ、甘い系統などの落ち着いた香り。柑橘系の香りは、リフレッシュ効果があるものの、逆に目が覚めてしまう可能性があるため、就寝前の使用は控えよう。

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア【PR】

| 商品ジャンル | 機能性表示食品 |

|---|---|

| 成分 | グリシン/GABA |

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

よく眠るための生活習慣

ストレスや不安が積み重なると、交感神経が優位に働いたままになり、夜になっても心身が「休息モード」に切り替わりにくくなる。ぐっすり眠るには、リラックスしやすい状態を整えることがポイント。

そのためには、一日の生活習慣そのものを見直し、眠りにつながる土台づくりをしておくことが欠かせない。

- 規則正しい生活リズムを意識する

- 朝は光と食事で体内リズムを整える

- 日中の活動で適度な疲労感をつくる

- 就寝前のスマートフォン利用は避ける

規則正しい生活リズムを意識する

眠気のリズムは「体内時計」によってコントロールされている。まずは、毎日の起床・就寝の時間をできるだけ一定に保ち、規則正しい生活リズムを送ることを心がけよう。

決まった時間に起きて、決まったリズムで眠くなるサイクルができると、眠気が訪れるタイミングも自然と整う。

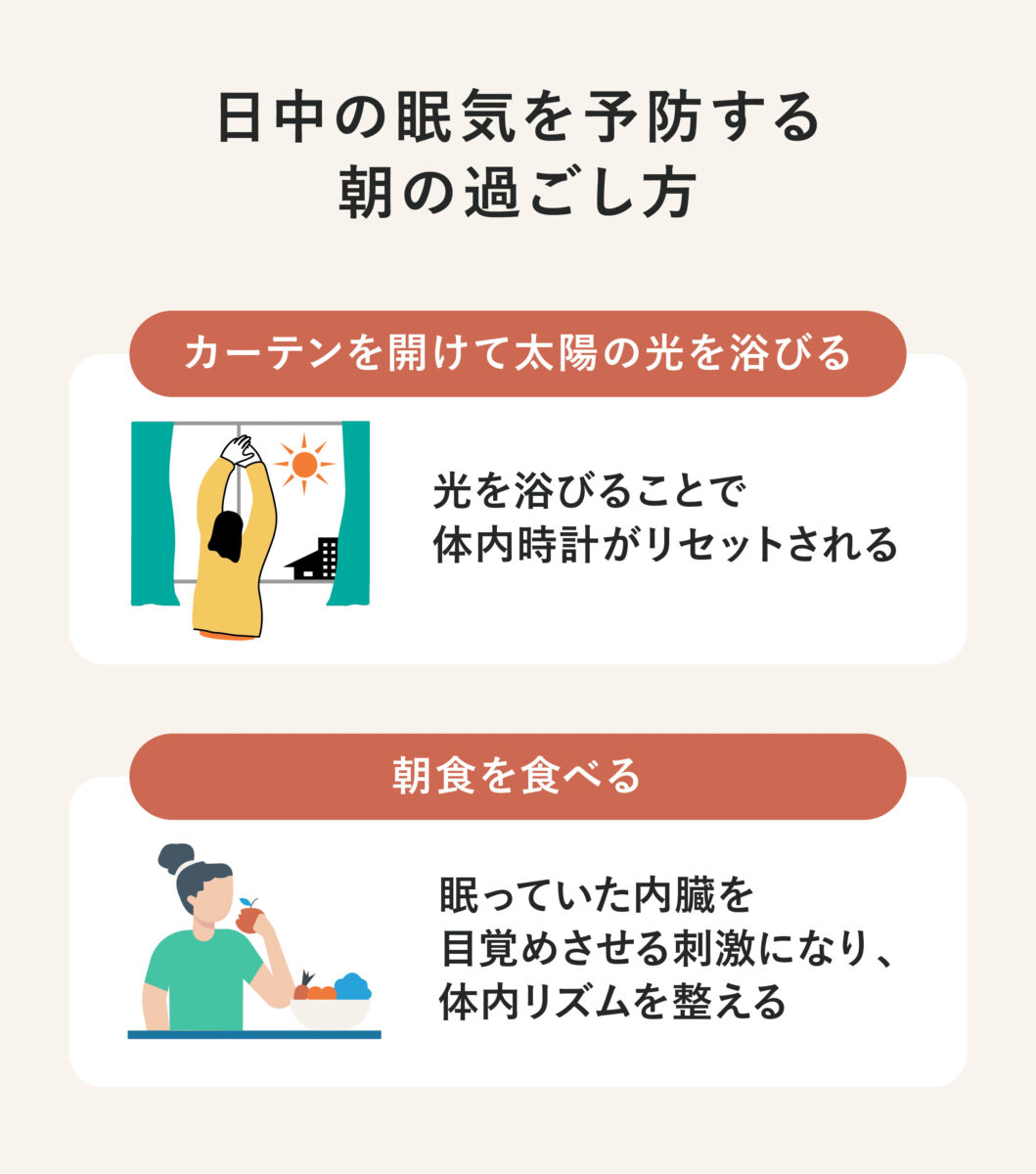

朝は光と食事で体内リズムを整える

朝目覚めたら、まずはカーテンを開けて光を浴びる習慣をつけよう。光を浴びることで、脳が「朝が来た」と認識し、体内時計のリセットにつながる。

加えて、朝食もできるだけ欠かさないこと。朝食は、エネルギー補給のためだけでなく、眠っている内臓を目覚めさせ、体内リズムを整える役割がある。

栄養バランスの取れた和食中心の食事が理想だが、忙しい朝にはバナナや果物、ゼリーなど、簡単なものを口にするだけでも十分に効果がある。

日中の活動で適度な疲労感をつくる

夜自然と眠るためには「適度な疲労感」が必要。運動が苦手な人でも、散歩や買い物など、自分にとって無理のない活動で身体を動かせば十分。

身体を動かすことで、身体的な疲労だけでなく、気分転換やストレス発散といったメンタル面のリフレッシュ効果も得られる。夜ぐっすり眠るための準備と捉え、日中はできるだけアクティブに動くことを意識してみよう。

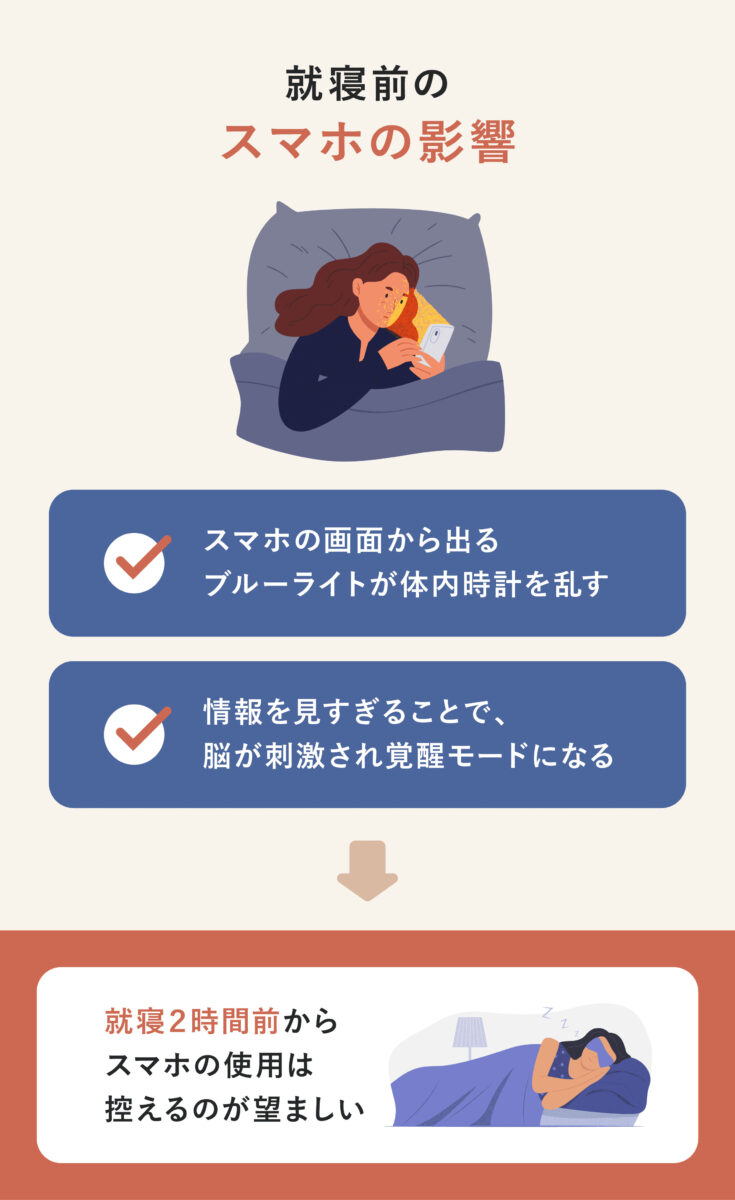

就寝前のスマートフォン利用は避ける

就寝前は、できるだけスマートフォンの使用を避けるようにしよう。寝る直前までスマートフォンを見ていると、ブルーライトで目が冴えてしまうだけでなく、SNSやニュースなどの情報の刺激によって脳が興奮したままになってしまい、入眠や眠りの質を妨げてしまう。

理想は、寝る2時間前にスマートフォンを手放すこと。難しい場合は、通知を切る、別の部屋に置くなど、自分なりのルールをつくることからはじめてみよう。

休みの前日は自然に眠れるのに、仕事の前日は眠れないという場合は、仕事のストレスの影響が大きい可能性があります。反対に、予定がない日でも眠れない日が1〜2週間以上続くようであれば、睡眠障害や生活リズムの乱れといったほかの原因も考えられます。