「睡眠の質を高めれば短くても問題ない?」仕事や育児に追われている人なら一度は考えたことがあるのでは?

この記事では、睡眠の専門家に「睡眠の質と量はどっちが大事なのか」を質問し、年代別の適切な睡眠時間や自分に適した睡眠時間の見つけ方を紹介。

この記事の監修者

竹田 浩一さん

快眠グッズメーカー ムーンムーン株式会社 代表取締役

睡眠は「時間」と「質」どっちが大事?

「質が高ければ短時間でも問題ない」といわれることもあるが、基本的には「時間」と「質」の両方とも重要。数日程度であれば、質を重視することで短時間睡眠をカバーすることは可能だが、中長期的な視点で考えると、睡眠時間による悪影響が大きくなる。

一部のショートスリーパーを除き、中長期的な睡眠不足は、集中力やパフォーマンスの低下、体調不良などを引き起こす原因となる。

週末の寝だめだけでは平日の睡眠不足を補うことは難しいので、睡眠の質を意識しつつも、一定の睡眠時間を確保することが大切です。

理想の睡眠時間ってどれくらい?

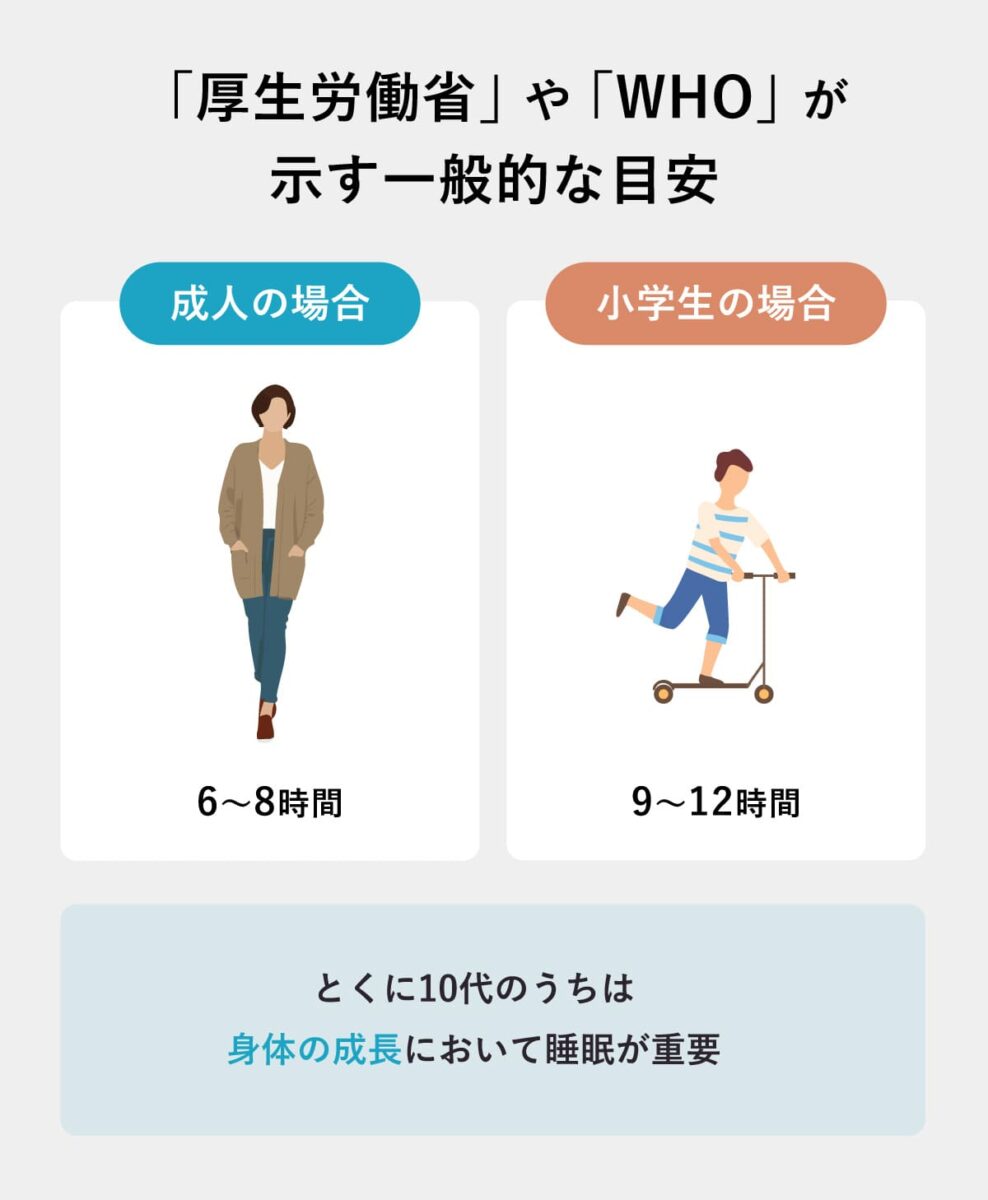

厚生労働省やWHOが示す一般的な目安では、成人は6〜8時間、小学生は9〜12時間とされている。とくに10代のうちは身体が成長過程なので、睡眠を多く取ることが重要。

また、筋トレや運動をした日は、いつもより長めの睡眠時間を確保することが推奨される。筋トレ後は筋肉痛や筋肉の修復が必要となり、成長ホルモンの分泌を促進するためにも十分な睡眠が欠かせない。

| 睡眠時間 | 効果 |

| 5時間 | 判断力や記憶力、免疫力が大きく低下する |

| 6時間 | 日中の眠気やパフォーマンスの低下が見られる |

| 7~8時間 | 日中のパフォーマンスや健康維持に適切 |

| 9時間以上 | 成長期や疲労回復時、体調不良の際に必要 |

※普段の睡眠時間で疲れが取れない状況が続く場合は、必要に応じて医療機関に相談を

成人の場合は最低でも5時間以上、できれば7~9時間は確保したいところ。ただし、生活習慣や環境によっても適切な睡眠時間は異なるので、あくまでも「目安」として捉え、自分が日中にもっとも調子よく過ごせる睡眠時間を見つけることが大切。

【年齢別】理想の睡眠時間って何時間?

年齢別の理想的な睡眠時間は、年齢とともに変化していく。各年代の睡眠時間の目安は以下のとおり。

- 10代:8時間~9時間

- 20代:7時間~8時間

- 30代:7時間~8時間

- 40代:6.5~7時間

- 60代:6時間

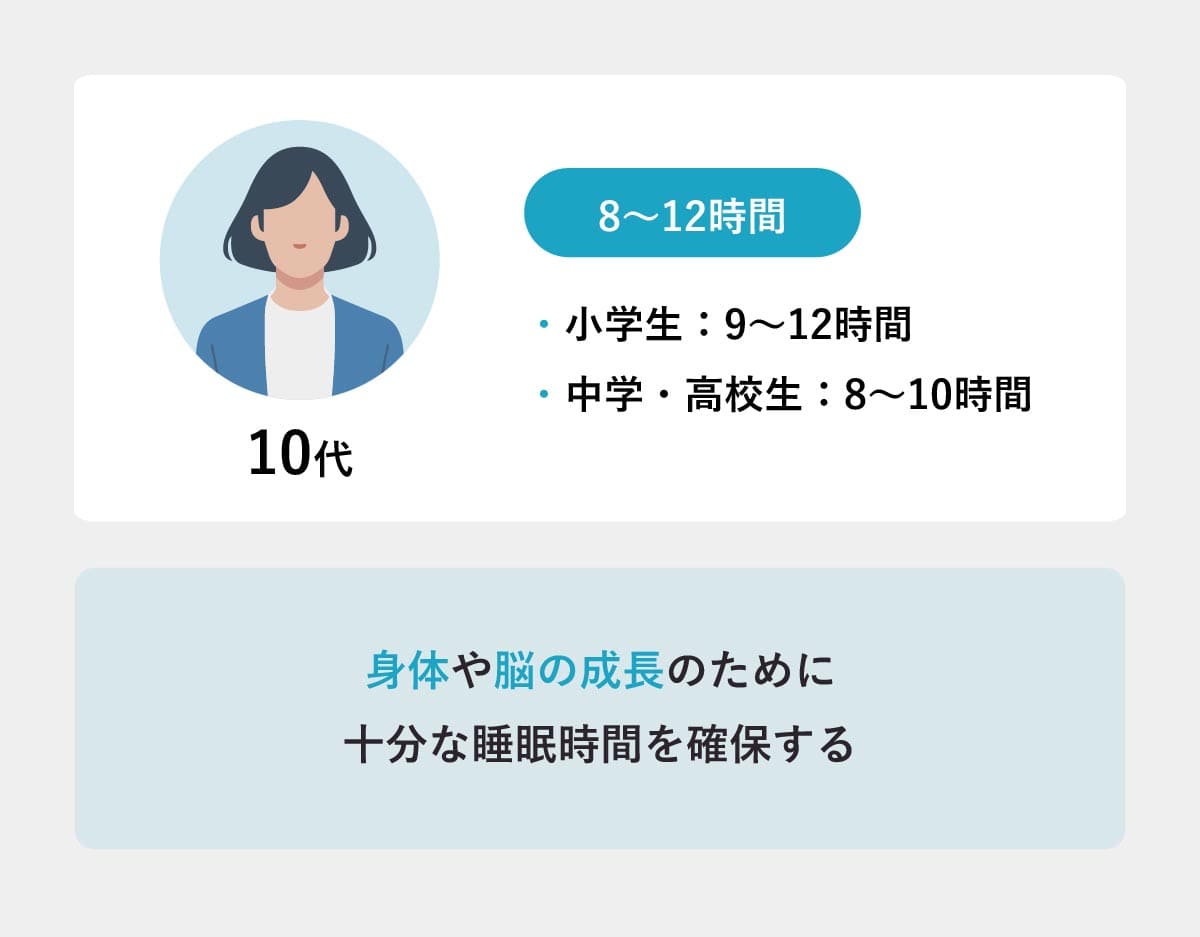

10代:8~12時間

10代のうちは、身体や脳の成長のために十分な睡眠時間を確保することが重要。小学生では9~12時間の睡眠時間が推奨されており、十分な睡眠を取ることで、身体の成長や記憶力・集中力などの学習能力によい影響を与える。

中学・高校生では8~10時間が適切な睡眠時間とされているが、最近ではスマートフォンやゲームの影響で、本来必要な睡眠時間が確保できていないケースが増えている。

そのため、家庭でのルール作りや生活習慣の見直しをして、子どもが適切な睡眠時間を確保できるようにすることが重要になる。

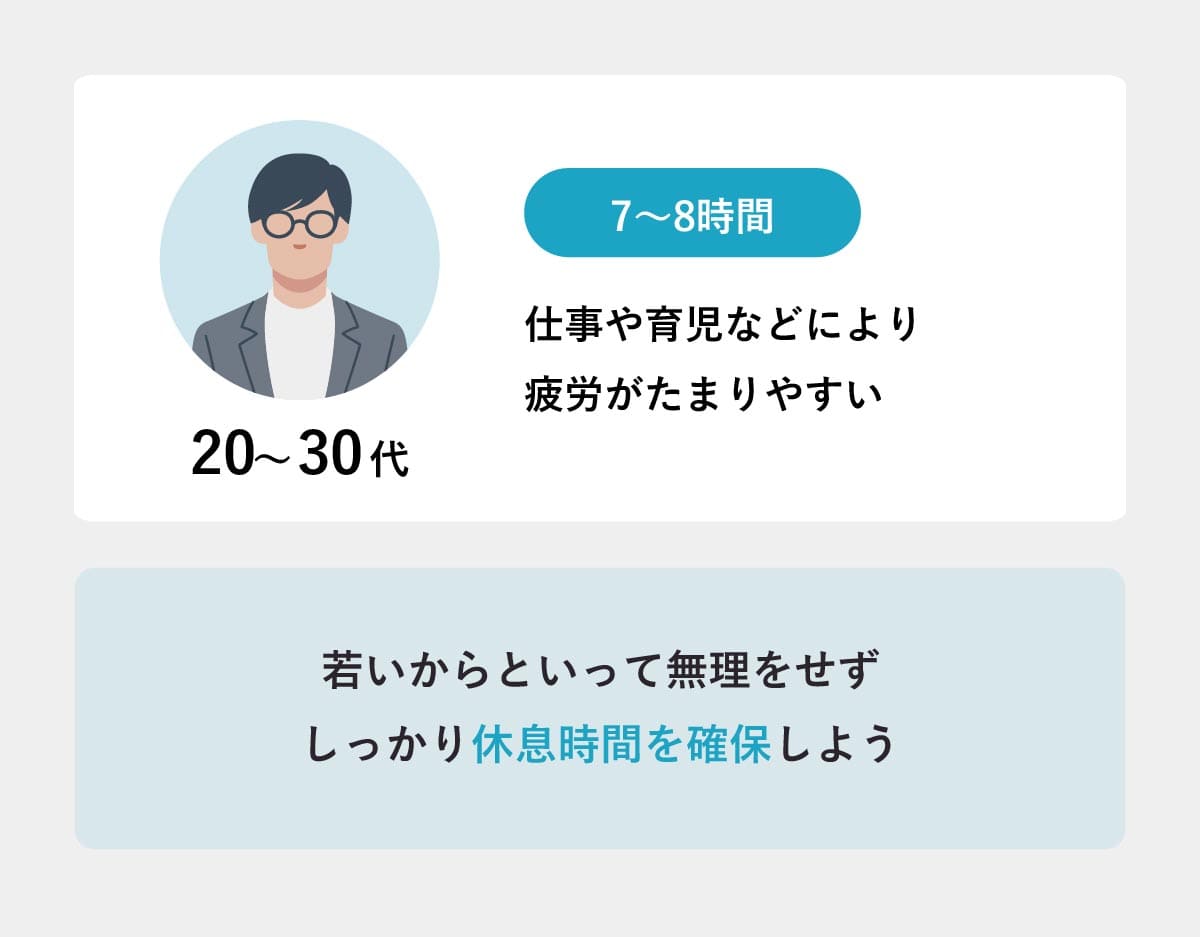

20~30代:7~8時間

20~30代における適切な睡眠時間の目安は7~8時間。仕事や社会活動が活発になる年代でもあり、パフォーマンスを維持するためにも7〜8時間の確保が必要となる。

肉体的な若さからついつい無理をしてしまいがちだが、睡眠不足が続くと肉体的にも精神的にも疲弊してしまうので、しっかりと休息を取ることを意識しよう。

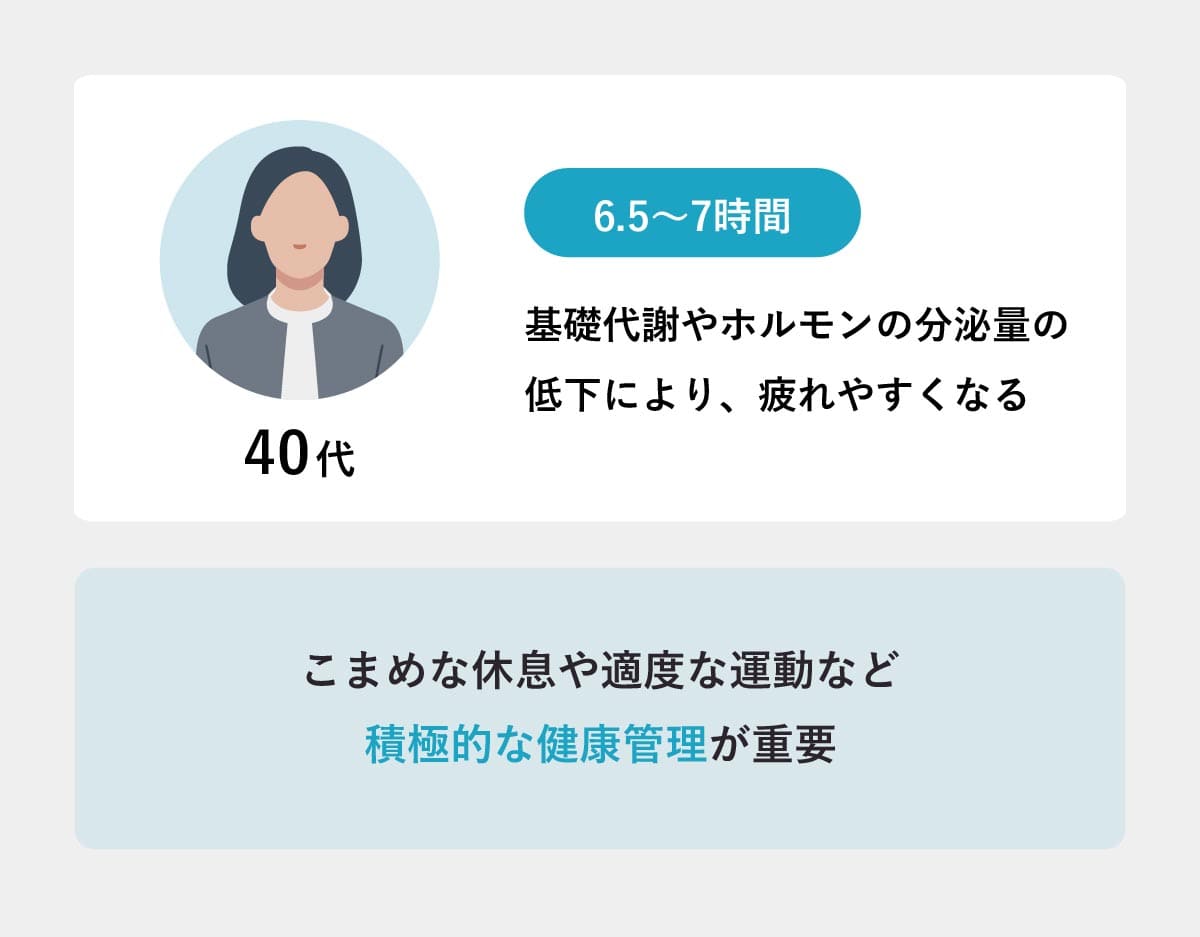

40代:6.5~7時間

40代での適切な睡眠時間の目安は6.5~7時間。この年代になると、基礎代謝や自律神経の働き、ホルモンの分泌量が低下するなどの身体的変化によって、疲労が蓄積されやすくなってくる。

そのため、睡眠以外にもこまめに休息を取ったり、適度に運動をしたりするなど、積極的な健康管理が重要。

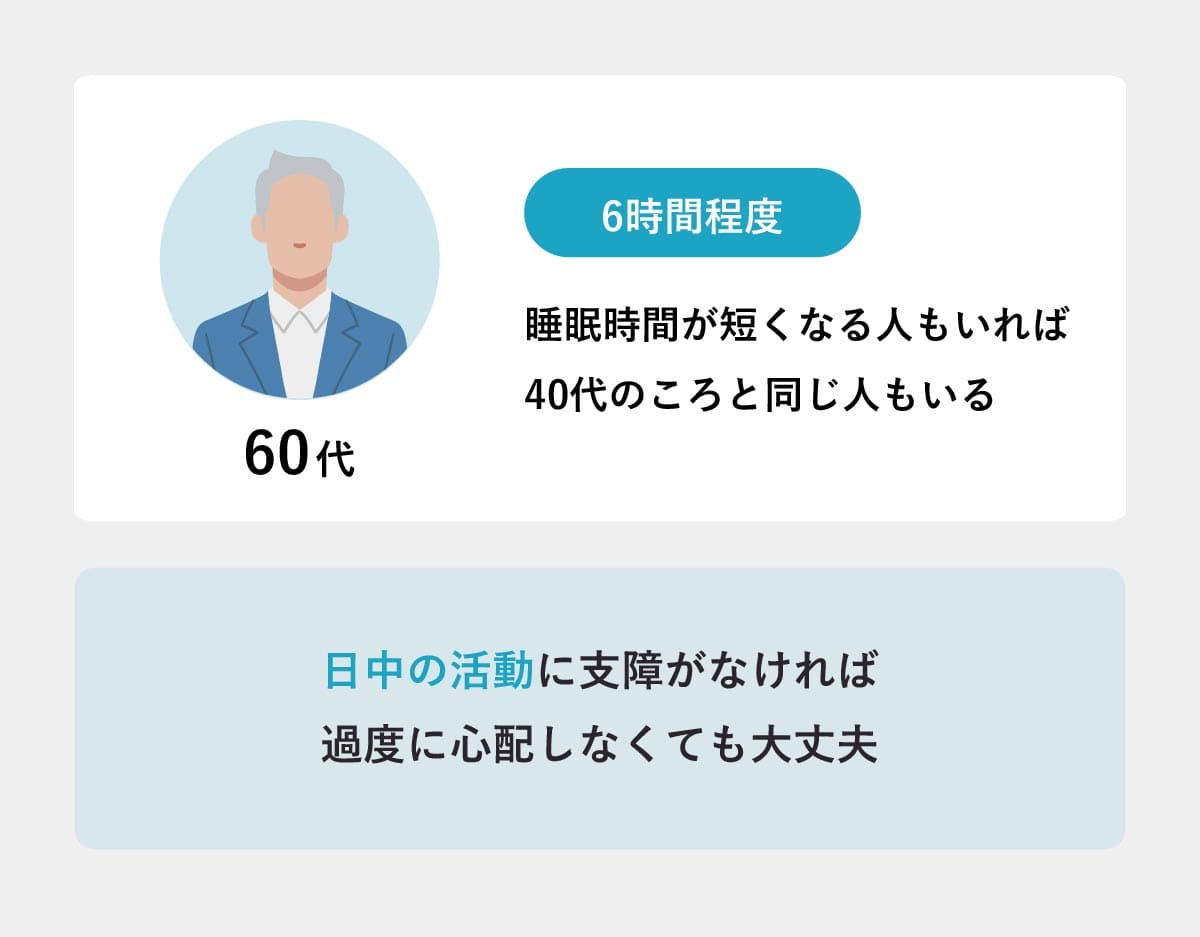

60代:6時間程度

60代になると、睡眠時間は6時間程度まで短くなる傾向が見られる。

寝るために必要な体力が低下することで睡眠時間が短くなるとされているが、40代のころと同じくらいの睡眠時間が必要な人もいたりと、個人差が大きい。

睡眠時間が年齢とともに減少しても、日中の活動に支障がなければ過度に心配する必要はありません。年齢や環境の変化に応じて、自分にとって十分な睡眠が取れているかを把握することが大切です。

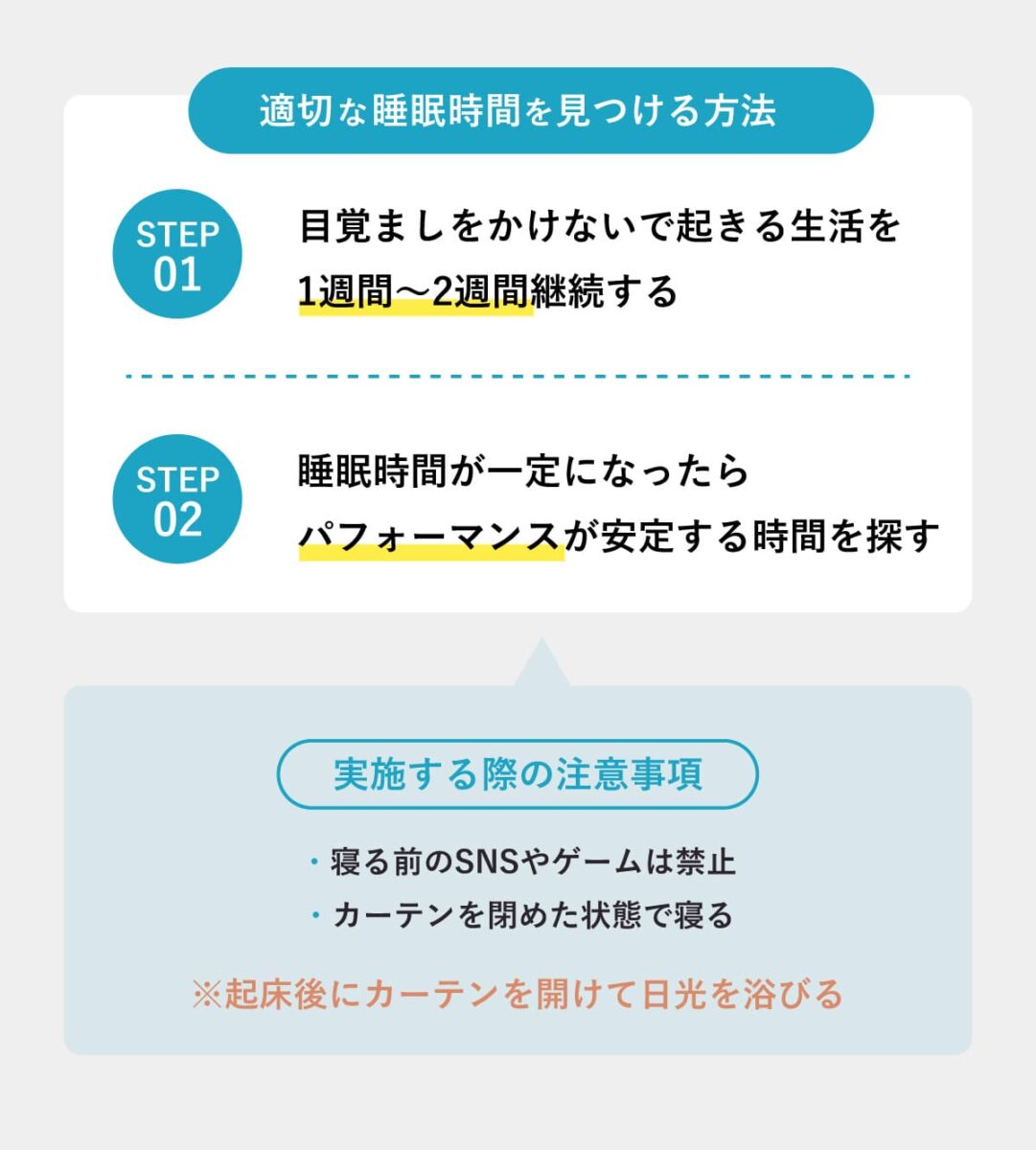

適切な睡眠時間の見つけ方

適切な睡眠時間を見つける方法は以下の通り。

【具体的なやり方】

- 目覚ましをかけないで起きる生活を1週間〜2週間継続する

- 寝ている時間が一定期間で同じになり、パフォーマンスが安定する時間を探す

睡眠負債を抱えている人は、最初のうちは負債を解消するために多く寝る傾向がある。そのため、目安として1週目以降で睡眠時間が安定して、その睡眠時間が自分にとって適切である可能性が高い。

また、実施する際の注意点は以下の通り。

| 注意点 | 詳細 |

| 夜はリラックスする | 寝る前にSNSを見たり、ゲームをしたりしない ※正確な睡眠時間が測定できなくなるため |

| カーテンを閉めて寝る | 夜はカーテンを閉めて、起床後にカーテンを開ける ※起床前に光を浴びると自然な目覚めが妨げられる |

適切な睡眠時間がわかったら、1週間で就寝時間と起床時間を30分早めて、合計1ヶ月で睡眠時間を合わせることが大切。

例えば、普段12時に寝る人で8時間睡眠が必要な場合、8時に起きるのが理想。しかし、仕事で6時に起きる必要がある場合、2時間のギャップがある。この2時間をすぐ埋めるのではなく、1週間に30分づつ就寝時間と起床時間をはやめて睡眠時間を合わせる調整が大切。

【具体例】

- 理想の睡眠時間:8時間

- 現状の睡眠時間:6時間(12時〜6時)

■ステップ:

- 1週目:11時30分〜6時

- 2週目:11時00分〜6時

- 3週目:10時30分〜6時

- 4週目:10時00分〜6時

睡眠が足りているかを判断する1つの目安として、起床から4時間後に眠気を感じるかを確認してみましょう。十分な睡眠が取れていれば、起床から4時間後には脳も身体もアクティブに動いているはずです。

一方、食事の有無に関係なく規則正しい生活を送っていれば、午後2時ごろに眠気を感じるのは正常な生理現象と考えて問題ありません。

睡眠が足りていないときの一時的な対処法

一時的な対処法としては、睡眠の質を向上させるための睡眠サプリメントや疲労回復をサポートするノンカフェインの栄養ドリンクを摂取する方法がある。

ただし、根本的な解決のためには適切な睡眠時間を確保する必要があるので、あくまでも一時的な対処法であることを理解したうえで使用するようにしよう。

味の素株式会社 | グリナ®

日々の睡眠悩みが気になるなら「グリナ」

「ぐっすり眠れない」「睡眠の質がよくない」「日中に眠くなる時がある」など、睡眠に関する悩みを抱えている人は多い。そんな睡眠の悩みをサポートするのが、アミノ酸「グリシン」が主成分の「グリナ」。「グリナ」には、約2倍の速さで深睡眠へ到達する研究報告もあり、すみやかにぐっすりとした良い眠りが期待できる。

「グリナ」は、おやすみ前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「今日は寝るのが遅くなりそう」「明日は大事な日だからしっかり眠りたい」そんなタイミングで取り入れることで、すっきりとした目覚めをサポートしてくれる。また、睡眠ケア&ストレスケアのラインナップも!気になる方は、生活習慣の見直しと合わせて「グリナ」を試してみては。

短時間睡眠と長時間睡眠が身体に与える影響

短時間睡眠と長時間睡眠は、どちらも身体に悪影響を与える可能性がある。

- 短時間睡眠の影響:集中力や記憶力、免疫力の低下など

- 長時間睡眠の影響:頭痛や思考力の低下、活動時間の減少による筋力の低下など

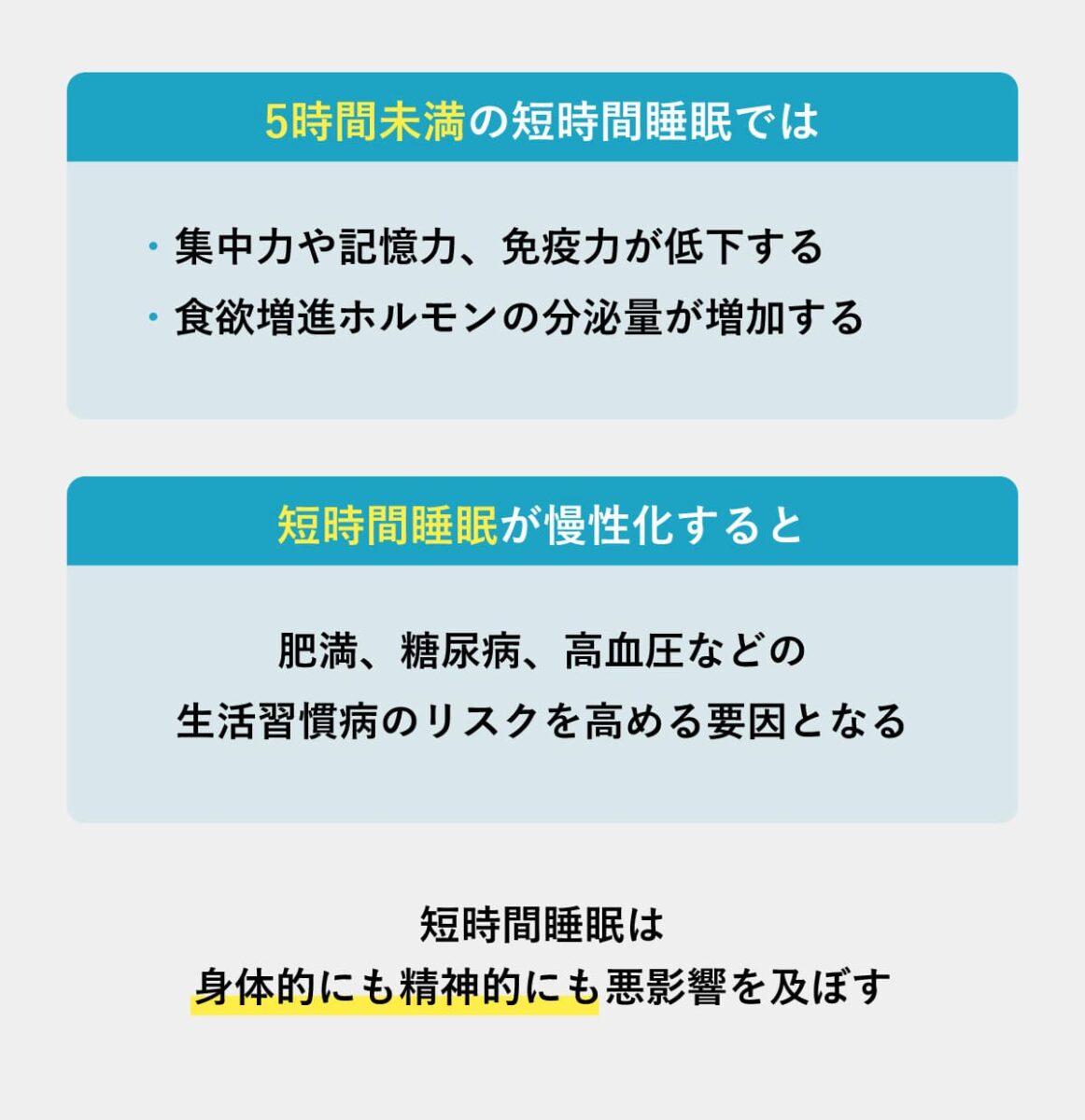

短時間睡眠の影響

睡眠不足の状態は空腹感が増し、余分な食事や飲酒につながりやすくなる。また、5時間未満の短時間睡眠では、集中力や記憶力、免疫力の低下が顕著に現れ、6時間睡眠を続けた場合も、集中力や記憶力の低下が見られるといったデータが存在する。

さらに短時間睡眠が慢性化すると、肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病のリスクを高める要因となる。

どうしても短時間睡眠になってしまう人は、入眠後3〜4時間の睡眠の質をとくに意識する。

※この間に目が覚めてしまうと、睡眠の質が大幅に低下してしまう。

【睡眠の質を高めるポイント】

- 帰宅後はできるだけ強い光を浴びない

- 就寝の90分前には入浴を済ませる

- 就寝前のアルコールを控える

- 寝室は快適な温度と湿度に調整しておく

- 就寝前のスマートフォンやパソコンの使用は控える

- 照明は完全に落としてテレビは電源を切って寝る

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

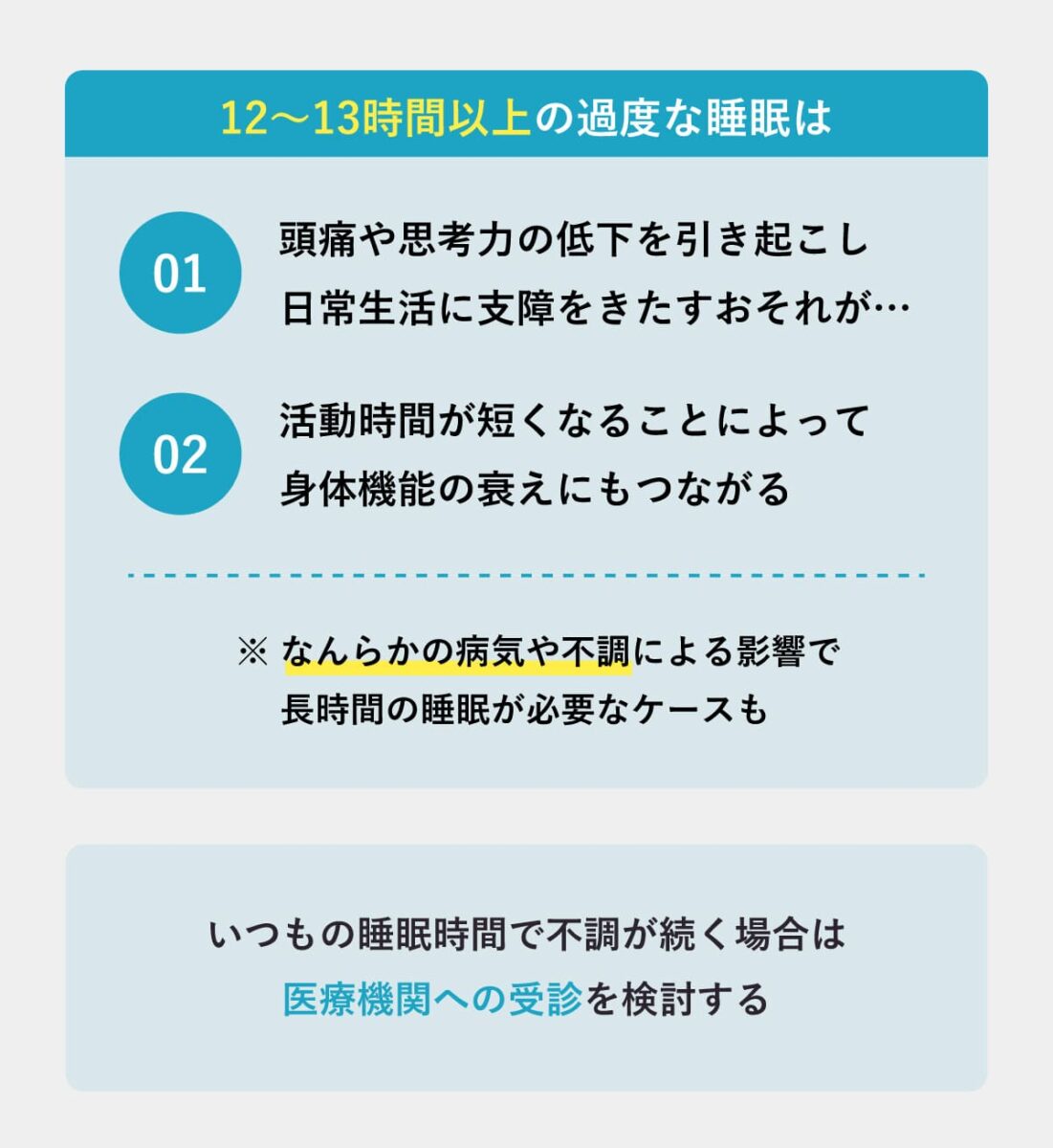

長時間睡眠の影響

12~13時間といった過度な睡眠は頭痛や思考力の低下を引き起こし、日常生活に支障をきたすおそれがある。また、睡眠時間が長すぎると活動時間が短くなることから、筋力の低下などの身体機能の衰えにもつながってくる。

ただし、なんらかの病気や不調の影響で長時間の睡眠が必要になっているケースもあるため、いつもの睡眠時間で不調が続く場合は、医療機関への受診が推奨される。

睡眠時間に関するQ&A

季節によって睡眠時間を変えたほうがいい?

A:基本的には変える必要はない

季節によって睡眠時間を意図的に変える必要はありませんが、日本人約7万人を対象とした調査では、冬場のほうが約40分程度長く睡眠を取っていることがわかっています。

また、梅雨の時期には寒暖差や気圧の変化によって、起きづらさを感じる人も多いので、自身の体質や体調に合わせて調整するとよいでしょう。

同じ時間であれば分割睡眠でもいい?

A:ある程度はまとまって寝たほうがよい

睡眠や食事を分割することでパフォーマンスを発揮しているアスリートもいますが、私たち一般の人が細かく管理するのはハードルが高いので、ある程度まとまって寝ることを推奨します。

睡眠スタイルが変わると体内時計が乱れる原因にもなるので、独学で分割睡眠はやらないほうがよいでしょう。

そもそも質の高い睡眠って?

A:朝の目覚めと日中の活力が判断基準になる

朝にスッキリと起きられ、日中も元気に活動できる状態であれば、理想的な睡眠を取れているといえるでしょう。睡眠の質を高めるためには、夜の過ごし方や寝室の環境など、眠りにつくまでの習慣が非常に重要です。

仕事中に眠気を感じる場合は仮眠を取ったほうがいい?

A:午後3時までに15~30分ほどの仮眠を取る

仕事中に眠気を感じるときは、午後3時までに15~30分ほどの仮眠が効果的です。仮眠の際は、座ったままの姿勢で深く眠りすぎないようにしましょう。深い睡眠に入ると、起床後にかえって疲労感が増してしまいます。

日中に仮眠を取るのが難しい場合は、5分程度目をつぶるだけでも一定の回復効果は得られます。

休日の寝だめで睡眠負債は解消できる?

A:完全に解消するのは難しい

平日の睡眠不足を補うことはできるものの、完全に解消するのは難しいでしょう。また、平日と休日の起床時間に2時間以上の差が生じると、社会的時差ボケのような状態に陥りやすくなるというデメリットもあります。

できるだけ平日の睡眠時間をしっかりと確保し、週末との睡眠時間の差を最小限に抑えることが、健康的な睡眠習慣において重要なポイントといえるでしょう。

詳細なプロフィール

ムーンムーン株式会社 公式サイト