毎日しっかり寝ているつもりでも、「日中の眠気やだるさが抜けない」と悩んでいる人もいるのでは。それは、日々の睡眠不足が慢性化して蓄積された「睡眠負債」が原因かもしれない。

睡眠負債を放置すると、集中力の低下や免疫力の低下、生活習慣病リスクの増加など、深刻な健康問題につながることも。この記事では、睡眠負債をセルフチェックする方法と解決策を詳しく解説する。まずは自分の睡眠状態を確認し、改善への第一歩を踏み出そう。

この記事の監修者

中村 真樹さん

日本睡眠学会総合専門医・指導医、日本睡眠学会評議員。東北大学大学院医学系研究科修了(医学博士)。東北大学病院精神科で助教、外来医長を務めた後「睡眠総合ケアクリニック代々木」院長を経て、2017年に「青山・表参道睡眠ストレスクリニック」を開院。2014年に全米ナルコレプシーネットワーク最優秀研究者賞を受賞するなど、臨床と研究、両面の実績があり、睡眠に悩む多くの患者さんの治療にあたっている。ビジネスパーソン向けの書籍『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)他を執筆・出版。

睡眠負債とは?よくある症状も紹介

睡眠負債とは、医学的に必要とされる睡眠時間を確保できない状態が続き、身体に慢性的な睡眠不足が蓄積している状態のこと。厚生労働省の調査によると、1日の平均睡眠時間は6時間以上7時間未満の割合がもっとも高い(参考:令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要)。本来必要とされる、7時間の睡眠を確保できていない人も少なくないことが推察される。

睡眠負債が蓄積すると、日中の強い眠気や集中力の低下・疲労感の増加などの影響が現れることも。さらに進行すると、免疫力の低下やメンタルヘルスの悪化など、さまざまな健康リスクにもつながる。

睡眠負債は一度に解消できるものではない

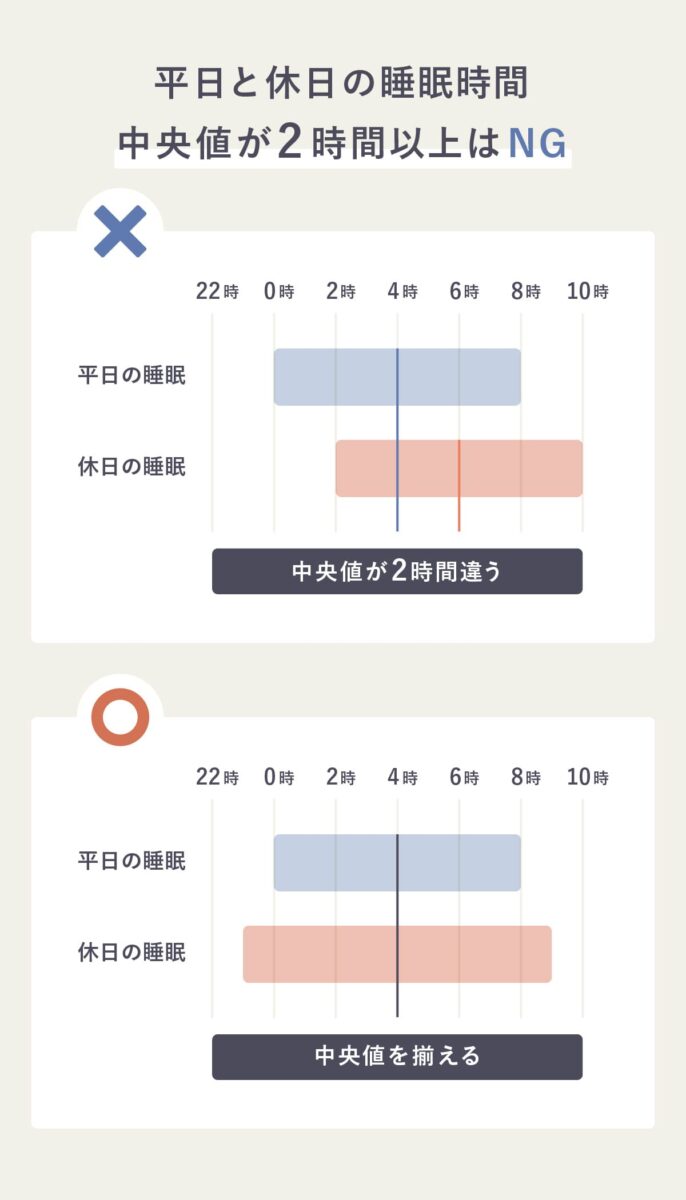

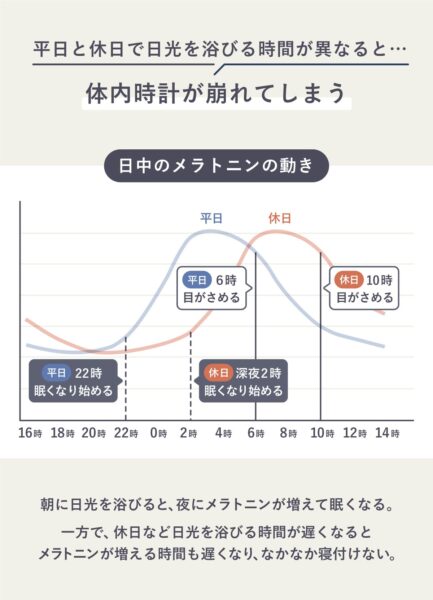

休日に長時間の「寝だめ」をして睡眠負債を解消しようとする人もいるが、あまりおすすめできない。平日と休日の睡眠時間の中央時間(0時に寝て6時起床なら睡眠の中央時間は3時)が2時間以上遅れると、平日の不眠や日中の眠気の原因になり、翌週の月曜日にかえって眠気や疲労感を強く感じる場合もある。

睡眠負債が積み重なると睡眠不足の影響を自覚できなくなる点も注意が必要。睡眠不足が4日以上続くと寝不足による不調感・不快感への感覚が麻痺し「大丈夫」と思い込んでしまう。しかし、客観的には明らかに脳のパフォーマンスが落ちており、アルコールを摂取したときと同じような状態になっている。

この記事では、毎日寝ても疲れが取れないと感じる人におすすめの疲労回復方法を紹介。疲れをリセットしたい人は参考にしてみて。

精神的な疲れを癒す方法とは?種類別の違いや原因も紹介

そもそも多くの人が疲れを感じている 日本人の仕事に対する価値観が疲労の原因に 疲れをごまかしているケースも多い 20~50代の女性の8割以上が疲れている 日本人.....

睡眠負債による身体への悪影響

睡眠負債の蓄積は、身体や脳にさまざまな悪影響を及ぼす。どのような症状が現れるのか詳しく解説する。

- 生活習慣病のリスクが高まる

- 免疫力が低下する

- 集中力が低下して仕事の生産性が下がる

- 食欲をコントロールできず体重が増加する

- イライラしやすくなりメンタルヘルスが悪化する

生活習慣病のリスクが高まる

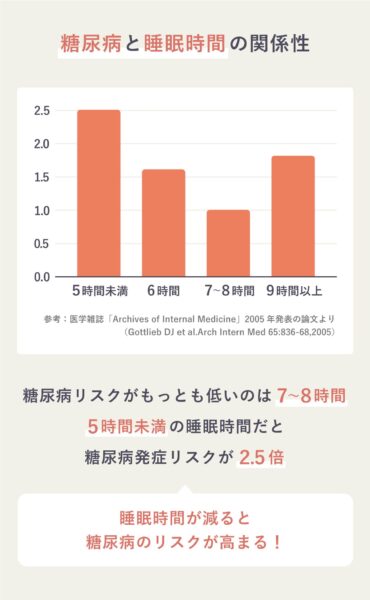

睡眠負債は、血圧上昇やコレステロール増加など、生活習慣病リスクを高める要因となる。血糖値も上昇しやすくなり、糖尿病のリスクも増大する傾向に。7〜8時間睡眠の人と比較すると、睡眠時間が少ない人ほどリスクが高まるというデータが存在する。

一晩だけでも睡眠が4時間程度に減ると、翌日の血圧は上昇する。短時間睡眠を継続すると、糖尿病や高脂血症のリスクがどんどん高まっていく。

慢性的な睡眠不足の原因が、睡眠時無呼吸症候群(SAS)にあるケースも。睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に呼吸が止まる状態が繰り返される病気で、肥満などが原因とされている。

免疫力が低下する

睡眠が不足すると、身体を守る免疫細胞「T細胞」の働きが低下し、免疫力が低下する。

免疫機能が低下すると、風邪やインフルエンザにかかりやすくなるだけでなく、回復にも時間がかかる場合が多い。睡眠不足は炎症反応にも影響し、喘息や関節炎などの炎症性疾患のリスクを高めるというデータもある。

集中力が低下して仕事の生産性が下がる

睡眠負債が溜まると、脳の疲労が蓄積し、短期的な記憶力の低下や認知機能の低下が起こりやすくなる。これにより注意力が散漫になり、仕事中のミスや思わぬ事故につながる恐れも。

ある研究結果によると、5時間睡眠が続き睡眠不足になることで、仕事のミスが増えるというデータもある。また、脳の情報処理速度が遅くなることで、決断力・判断力も低下するので、普段と同じ業務をこなすのに通常よりも時間がかかる傾向にある。

最近の調査では、睡眠不足によって仕事の効率が40%近く低下するという結果も出ています。また、日本人の労働生産性は先進国と比べて約40%低いとする調査結果もあります。偶然ともいえますが、2つの割合が一致しているのは興味深いですね。

食欲をコントロールできず体重が増加する

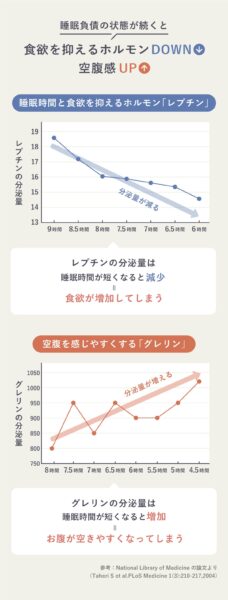

睡眠負債は、食欲をコントロールするホルモンバランスにも悪影響を与える。

睡眠不足が続くと、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の分泌が減少し、空腹を感じやすくする「グレリン」が増加する。その結果、食欲のコントロールが難しくなり、過食や間食が増えて体重増加につながってしまう。

また、夜更かしをするとつい余分な食事をとってしまうことも多く、肥満の原因となる。

イライラしやすくなりメンタルヘルスが悪化する

睡眠負債が溜まると、ストレス耐性が低下し、ちょっとしたことでイライラしやすくなる。これは、脳の前頭葉の機能が低下することで、感情のコントロールが難しくなることが原因とされている。

さらに、睡眠不足が続くとストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌が増加し、身体と精神が常に緊張状態に置かれやすくなる。コルチゾールは本来、外部からのストレスに対抗するためのホルモンだが、分泌が続くと不安感の増加や気分の落ち込みにつながるなど、メンタルヘルスを損なうことも。

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア【PR】

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

睡眠負債をセルフチェックする方法

きちんと睡眠をとっているつもりでも、睡眠負債を抱えているケースもある。ここでは睡眠負債を抱えているかセルフチェックする2つの方法を解説する。

- 平日と休日の睡眠時間の差が2時間以上あるか

- 日中の居眠りの有無

平日と休日の睡眠時間の差が2時間以上あるか

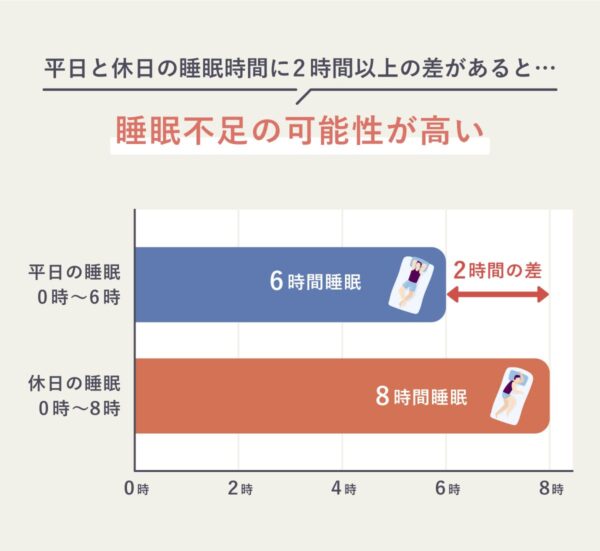

睡眠負債がたまっているかをチェックする手軽な方法は、平日と休日の睡眠時間の差を見ること。

休日前の夜に目覚ましをかけず、遮光カーテンなどで光を遮った状態で就寝し、自然に目が覚める時間を確認してみよう。このとき、平日よりも2時間以上長く眠っていた場合は、平日の睡眠が足りておらず、身体が不足分を補おうとしているサインと考えられる。

人間には順応性があるため、平日の早起きに慣れていたとしても、実は睡眠が足りていない可能性があります。二度寝を含め休日に平日よりも2時間以上長く寝てしまうのは、平日の睡眠不足を補おうとする身体の自然な反応なのです。

日中の居眠りの有無

日中の居眠りも睡眠負債のサインといえる。会議中や電車の中など、本来眠るべきでない場所で頻繁に居眠りをしてしまう場合、睡眠負債が蓄積している可能性が高い。

一時的な疲れであれば自然な現象ともいえるが、身体を動かしたり、カフェインを摂ったあとでも眠気が治まらず、まぶたが自然に閉じてしまうような場合は要注意。これは、慢性的な睡眠不足によって脳が強制的に休息を求めているサインでもある。

【睡眠時】睡眠負債の解消につながる8つの習慣

睡眠負債を解消するには、睡眠時間を増やすだけでなく睡眠の質を高めることが重要。ここでは、睡眠負債の解消につながる8つの習慣を解説する。

- 毎日同じ時間に起きて体内時計をリセットする

- 就寝時間を固定する

- 就寝2時間前からブルーライトを避ける

- 休日の極端な寝だめは避けて予定を入れる

- 就寝前はカフェインやアルコール、タバコを控える

- 温度を20℃前後・湿度を50~60%にする

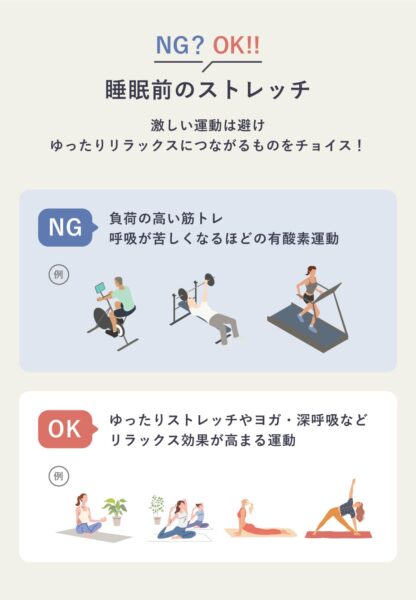

- 就寝前のストレッチで身体をリラックスさせる

- 夜に予定を入れない

毎日同じ時間に起きて体内時計をリセットする

睡眠の質を高めるためには、なるべく同じ時間に起きることが大切。

休日も含めて、毎朝同じ時間に起きることで体内時計が整い、夜になると自然に眠気が訪れやすくなる。

また、朝目覚めたら朝日を浴びることも大切。朝日を浴びると、睡眠にとって重要なホルモン「メラトニン」の分泌リズムが整う。メラトニンは夜間に分泌されて眠気を促すホルモンだが、朝に光をしっかり浴びることで、その分泌のタイミングがうまくコントロールされる。朝起きたらカーテンを開け、日光を浴びる習慣をつけよう。

就寝時間を固定する

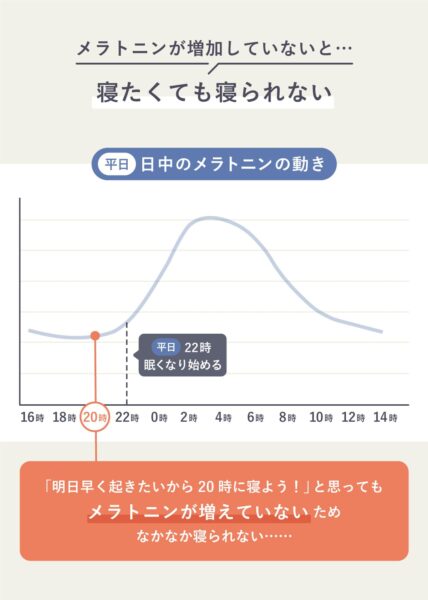

寝つきの悪さに悩んでいる人は、就寝時間をある程度固定して睡眠リズムを整えることも有効。

体内時計のリズムは前後1時間程度の幅の中で変動するため、「毎日22時から23時の間に寝る」など、1時間ほどの範囲で就寝するのがおすすめ。こうすることで、毎日同じタイミングに眠気が訪れやすくなる。

一方、「明日は早く起きるから、いつもより2時間早く寝よう」というように極端に早く寝ようとしても、体内時計が睡眠モードに切り替わっていないので眠れない可能性が高い。無理に早めるより、一定の就寝リズムを守ったほうがスムーズに眠りにつきやすい。

味の素株式会社 | グリナ®【PR】

日々の睡眠悩みが気になるなら「グリナ」

「ぐっすり眠れない」「睡眠の質がよくない」「日中に眠くなる時がある」など、睡眠に関する悩みを抱えている人は多い。そんな睡眠の悩みをサポートするのが、アミノ酸「グリシン」が主成分の「グリナ」。「グリナ」には、約2倍の速さで深睡眠へ到達する研究報告もあり、すみやかにぐっすりとした良い眠りが期待できる。

「グリナ」は、おやすみ前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「今日は寝るのが遅くなりそう」「明日は大事な日だからしっかり眠りたい」そんなタイミングで取り入れることで、すっきりとした目覚めをサポートしてくれる。また、睡眠ケア&ストレスケアのラインナップも!気になる方は、生活習慣の見直しと合わせて「グリナ」を試してみては。

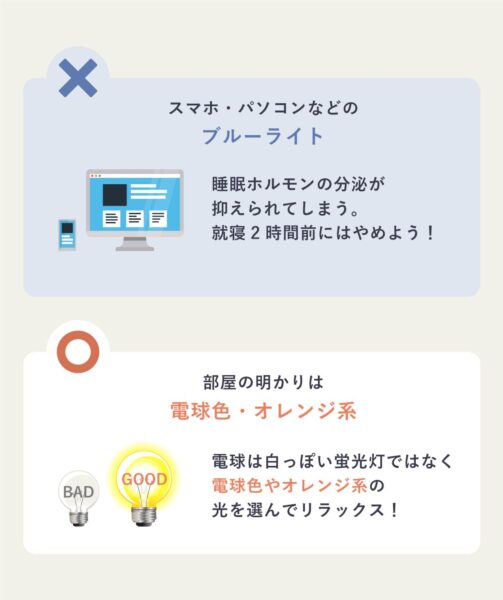

就寝2時間前からブルーライトを避ける

スマートフォンやパソコンの画面から発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンの分泌を抑制する。就寝の2時間前からは、スマートフォンやパソコンの使用を控えるよう心がけよう。

また、夕食後の明かりは蛍光灯ではなく、電球色やオレンジ系の光を選ぶとリラックスしやすくなり、眠気も訪れやすくなる。就寝前にテレビやスマホを見る習慣がある人は、読書やストレッチなどの習慣に切り替えてみては。

休日の極端な寝だめは避けて予定を入れる

休日の睡眠で大切なのは、極端な二度寝をしたり、だらだらと過ごさないこと。適度に予定を入れることで、メリハリのある生活リズムを保つことができる。

平日の睡眠不足を取り戻すために平日より長く眠る場合は、就寝時間は遅らせず、平日の起床時間の差を2時間以内に抑えるのが理想的。休日にこれ以上長時間寝る「寝だめ」は逆効果。体内時計が乱れる原因になり、睡眠の質がさらに低下する可能性もある。休日も体内リズムを崩さないように意識して過ごし、毎日の睡眠の質を高めることが大切。

休日には人と交流する時間を持つこともおすすめです。仕事とは異なる活動や、職場の人以外の人と会うことで、気持ちの切り替えになり、メリハリのある生活リズムを作ることができます。

就寝前はカフェインやアルコール、タバコを控える

カフェインには強い覚醒作用があり、完全に分解・排泄されるまで摂取後約8時間かかるとされている。午後3時以降は、カフェインが含まれるコーヒーや緑茶、エナジードリンクの摂取は避けておきたい。

また、アルコールは寝つきがよくなるように感じるが、深い睡眠を妨げたり中途覚醒を引き起こす作用がある。そのほか、タバコに含まれるニコチンにも覚醒作用があり、寝つきの悪さの原因になる。

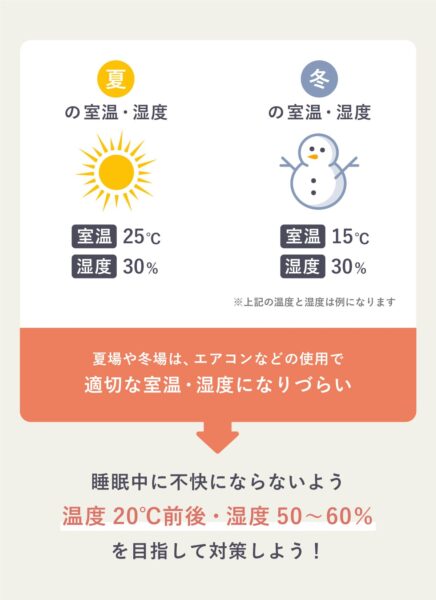

温度を20℃前後・湿度を50~60%にする

睡眠の質を高めるには、快適な睡眠環境を整えることも大切。理想的な寝室の環境は、室温冬場は16℃前後、夏場は26℃前後、湿度50〜60%とされている。

湿度にあまり気を配らない人も多いが、睡眠環境において非常に重要。湿度が低いと喉の乾燥や不快感を引き起こし、睡眠の質を低下させる可能性がある。エアコンを多用する夏場や冬場は湿度が低くなりやすい。夏場でも、夜間の湿度が低い場合は、加湿対策を考えよう。

就寝前のストレッチで身体をリラックスさせる

軽いストレッチや深呼吸をおこなうことで、交感神経の働きが抑えられて副交感神経が優位になる。とくに肩や首、腰など日中の疲れが溜まりやすい部分をほぐすと、リラックス効果が高まる。

ストレッチのポイントは、激しい運動は避け、無理に筋肉を伸ばしすぎないこと。就寝前は 30分を目安に、ゆったりとしたストレッチや、ヨガ、深呼吸を取り入れると、よりよい睡眠につながる。

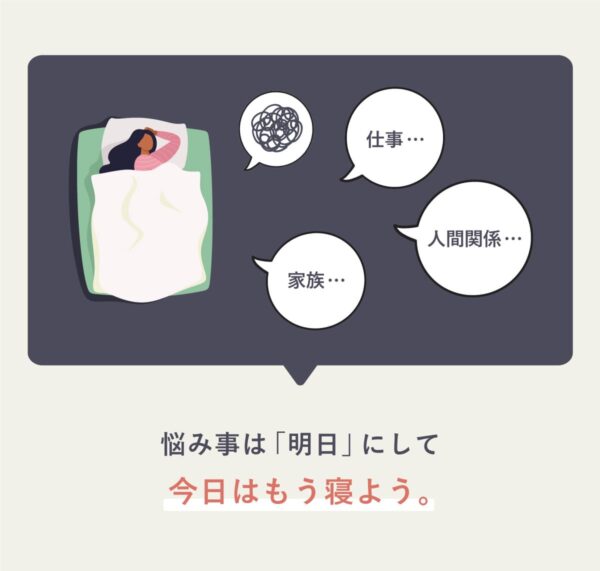

夜に予定を入れない

夜の時間に予定を詰め込みすぎないことも重要。残業が多いと帰宅後から就寝までの時間が短くなりがちだが、可能な限り就寝前1〜2時間はリラックスタイムを確保したい。

いろいろと考えすぎて寝つけなくなってしまう人は、「明日のことは明日考えよう」と割り切ることがリラックスへの鍵。疲れている夜間はネガティブ思考に陥りやすいので、翌日頭がスッキリしてから改めて考えたほうがよい場合もある。

睡眠の質を上げるためのテクニックは数多くありますが、どれも必死にこなそうとすると逆に緊張状態を生み出してしまいます。快眠テクニックの本質は自分が落ち着くことなので、自然体でできることを探すのがコツです。

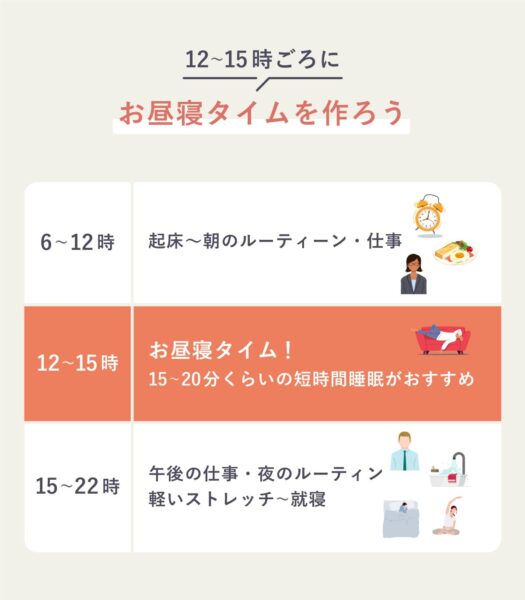

【日中】睡眠負債の解消につながる2つの習慣

睡眠負債を解消するためには、日中の過ごし方も重要。短時間の昼寝と、食生活の改善を意識して、より質の高い睡眠を目指そう。

- 短時間の昼寝をする

- 食生活を見直す

短時間の昼寝をする

睡眠負債による日中のパフォーマンス低下を解消するには、短時間の昼寝が効果的。15分から20分ほどの昼寝を取り入れることで、パフォーマンスの回復が期待できる。ただし、昼寝が長すぎると夜の睡眠に悪影響を及ぼすため注意が必要。

昼寝のベストタイミングは、昼食後から午後3時までの間。この時間帯に短時間の昼寝をすることで、集中力の向上が期待できる。すっきり目覚めるためには、昼寝直前にコーヒーを1杯程度飲む、昼寝後に軽めのストレッチをおこなうとよい。

食生活を見直す

食事と睡眠の関係で重要なのは、朝食をとること。朝食は体内時計をリセットし、活動のスイッチを入れる役割がある。現代では朝食を抜く人も増えているが、睡眠リズムを整える上では朝食を食べることが大切。

朝食の内容としては、日本の伝統的な朝食(ごはん・味噌汁・焼き魚など)がバランスがよく理想的。しかし、時間がない人や食欲がない人は、バナナやヨーグルトなどの軽い食事や果物でも問題ない。とにかく何かを摂取して身体を目覚めさせることを意識しよう。

睡眠負債に関するQ&A

睡眠時間は何時間あれば十分?

A.成人の適切な睡眠時間は理想は7時間、少なくとも6時間以上が目安

必要な睡眠時間は個人差があるため、「朝すっきり目覚められるか」「日中に眠気を感じないか」などを基準に、自分の調子がよい睡眠時間を見つけることが大切です。

睡眠負債が溜まっている場合は、8時間以上の睡眠を1ヵ月程度続けることで改善が期待できます。ただし、単に睡眠時間を増やすだけでなく、睡眠の質を高めることが重要です。

昼寝や仮眠で睡眠負債は取り戻せる?

A.昼寝や仮眠は、一時的な眠気を緩和してパフォーマンスを持ち直すのに役立つものの、本格的な睡眠負債を解消するには限界がある。

睡眠のメカニズムを車の整備に例えると理解しやすいです。睡眠は車の車検のようなもので、通常7〜8時間かけて身体のメンテナンスをおこないます。とくに最初の90分は深いノンレム睡眠に入り、心身の重要な修復作業が集中的におこなわれます。その後、5〜6時間かけて細かなところを修復しているようなイメージです。

昼寝や仮眠では修復作業をするには時間が足りず、睡眠負債のダメージを回復させることは難しいです。

長期間の睡眠負債の蓄積は、最終的に心筋梗塞や脳梗塞、認知症のリスクも増加させます。あらゆる病気のリスクが2倍近く跳ね上がるという研究結果も報告されています。