疲労はどこからやってくるのか?そして、どうすればその疲れを軽減できるのか?

現代人の疲労感の根本に迫るため、大正製薬が行う最新の「疲労研究」について取材を実施!「エネルギー産生と酸化ストレスの関係性」や「タウリン、グリシン、エレウテロシドEの働き」を中心に、肉体疲労だけでなく、脳疲労や睡眠の質改善の新たなアプローチを紹介。

私たちの体内で起きている疲労のメカニズムを知り、生活に役立つ知見を聞いてきた。

森戸 暁久さん

大正製薬株式会社 セルフメディケーション開発薬理研究室 室長

梶浦 雅史さん

大正製薬株式会社 ブランドマネジメント1部 飲料グループ

営業部門の経験を経て、現在はマーケティング本部にて製品のブランディング全体に携わる。

疲労関連領域を主としており、生活者の悩みやニーズの把握、ソリューションの検討から

実際に生活者へ提供するまでの一連を専門としている。

本記事のリリース情報

Webメディア「Wellulu」にて疲労研究に関するインタビューを受けました

なぜ私たちは疲れてしまうのか?疲労のメカニズム

「消費エネルギー」と「供給エネルギー」のバランスが大切!

──本日はよろしくお願いいたします!まず始めに、なぜ人は疲れるのでしょうか?

梶浦さん:疲労を理解する上で欠かせないのが、「消費エネルギー」と「供給エネルギー」のバランスです。「消費エネルギー」が「供給エネルギー」を上回ると、エネルギー不足になって体に疲労が蓄積していきます。

供給エネルギーとは、主に食事から得られるエネルギーのことを指します。糖質、脂質、たんぱく質といった三大栄養素が分解され、体や細胞を動かすためのエネルギー源「ATP(アデノシン三リン酸)」という分子に変換されます。

一方、消費エネルギーは、日々の活動や運動、さらには細胞そのものを維持するために使われるエネルギーです。例えば、歩いたり考えたりするだけでもATPは消費され続けています。

──供給エネルギーが不足すると疲労がたまるということですが、供給の質も関係するのでしょうか?

森戸さん:そうですね。三大栄養素だけでなく、ビタミンやミネラルといった栄養素も必要です。これらが不足すると、糖質や脂質、たんぱく質がエネルギーに変換される効率が低下し、十分なATPが作られなくなります。その結果、疲労感が強まったり、体調を崩したりすることがあります。

また、供給エネルギーが過剰であることも問題です。

余ったエネルギーは脂肪として蓄積され、肥満や代謝異常の原因になります。これを防ぐためには、適度な運動とバランスの良い食事が大切です。さらに、睡眠も消費エネルギーをコントロールし、疲労を予防するために欠かせない要素です。

──バランスを取ることが大事なんですね。では、具体的にどのような工夫をすれば、供給と消費のバランスをうまく保てるのでしょうか?

梶浦さん:まず、自分の活動量や生活習慣を把握することから始めてほしいです。

例えば、運動を取り入れる場合は無理のない範囲で行い、消費エネルギーを増やしつつ体力を向上させます。忙しい日々の中では、すべてを食事だけでまかなうのが難しい場合もあると思います。そういった場合は、必要に応じてサプリメントや医薬品を活用するのもひとつの方法です。

供給と消費のバランスを意識しながら、体に合ったアプローチを試してみてください。

──疲労が起こるメカニズムまで知ると、身体に対しての理解も深まりそうですね。

酸化ストレスが身体と脳の疲労に影響する!

森戸さん:ただ、疲労の要因になるのは「消費エネルギー」と「供給エネルギー」だけではないんです。その他に「酸化ストレス」なども影響しています。

──酸化ストレスですか…。

森戸さん:はい。人間がエネルギーを作る際には酸素を消費しますが、その過程で「活性酸素(かっせいさんそ)」が発生します。この活性酸素が増えすぎるとエネルギー産生効率が低下してしまいます。これが疲労の原因となるだけでなく、睡眠の質にも悪影響を及ぼします。

また、現代のライフスタイルは活性酸素が溜まりやすいと言われているんですよ。

──なるほど。具体的にどういった生活環境が影響しているのでしょうか?

森戸さん:食生活の変化や在宅ワークが運動不足や栄養の偏りを引き起こし、エネルギー産生が効率的に行われず、疲労感が強まることがあります。

また、スマホやパソコンの長時間使用が増えたことによって脳の酸素消費量が増加し、「脳疲労」と呼ばれる状態になっている方も増えています。

脳は全身の酸素消費量の約20%を占めています。現代のような情報過多の社会では、脳は休む間もなく働き続けることを強いられています。これが結果的にストレスを増大させ、活性酸素の過剰生成を招きます。

──身体だけでなく、脳の疲れまで!特に脳に疲労が溜まりやすい人の特徴はありますか?

森戸さん:ストレスが多い人や長時間スマホやパソコンを使う人は、脳疲労が溜まりやすいと言えます。肉体疲労と違って脳疲労は目に見えにくいですが、不眠や集中力の低下、イライラ感などの形で表れます。また、脳と体は密接に関係しているため、脳疲労が溜まると自律神経が乱れ、さらに体の調子を崩す悪循環を生むこともあるんです。

──脳疲労が精神的な乱れにつながりそう…。活性酸素を抑えるにはどのようなアプローチが効果的なのでしょう?

森戸さん:まず、食事面では抗酸化物質を含む食品を意識的に摂取することが効果的です。ビタミンCやビタミンE、ポリフェノールを含む果物、野菜、ナッツ類などをバランス良く取り入れると良いでしょう。

また、質の良い睡眠を確保するために就寝前のスマホ使用を控えたり、散歩や瞑想などで脳をリフレッシュできるルーティンを取り入れることもおすすめです。睡眠中は体が酸化ストレスから回復する重要な時間です。

疲労研究の最前線!活性酸素や脳疲労に注目

──大正製薬では「疲労研究」に取り組まれていますが、特に注目されているテーマについて教えください。

森戸さん:疲労研究のテーマは時代とともに変化してきました。かつては肉体的な疲労が中心でした。しかし、現代では精神的な疲労や脳疲労、さらには睡眠に関連した疲労にも注目が集まっています。

私たちが特に注目しているのは、「酸化ストレス」と「エネルギー産生」の関係です。

疲労の主な原因の一つである活性酸素は、エネルギーを生み出す細胞内のミトコンドリアの働きを阻害します。この活性酸素を抑制することでエネルギーの産生を助け、疲労を軽減する方法を研究しています。

──現代社会の天敵「活性酸素」も研究対象になっているんですね!

森戸さん:はい。私たちは特にタウリンという成分に着目しています。

タウリンは体内で多くの重要な役割を果たし、筋肉や心臓、脳などに多く存在しています。抗酸化作用に加え、ミトコンドリアのエネルギー産生を助ける機能があり、疲労やストレスから体を保護する効果が期待されています。

このタウリンを中心にした研究は、エネルギー産生と抗酸化の両面からアプローチするものです。

──なるほど。では、続けて研究内容について具体的に教えてください。

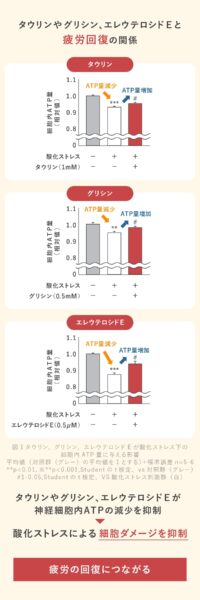

タウリン・グリシン・エレウテロシドEが酸化ストレスを抑制

森戸さん:最近の研究で「タウリンやグリシン、生薬シゴカの成分に疲労回復や睡眠の質改善につながる作用」を発見しました。

──気になる研究ですね。ただ、各成分についてまず教えてもらえますか?

森戸さん:タウリンについてですが、これは「アミノ酸」の一種で、魚介類、特にイカやタコに豊富に含まれています。先ほどお話しましたが、タウリンには活性酸素を抑える抗酸化作用があり、細胞を保護しエネルギー代謝を効率化することで、疲労回復やストレス緩和に寄与します。

次にグリシンですが、これは神経系での抑制性伝達物質として機能するアミノ酸です。過剰な神経興奮を抑える働きがあり、自律神経を整える効果が期待されています。グリシンは特に睡眠に効果があり、体温調節をサポートすることで寝つきを良くし、深い眠りを促進します。

最後にエレウテロシドEについてですが、これは「生薬シゴカ」の主要成分で滋養強壮のために古くから利用されています。抗酸化作用・抗炎症作用・ストレス耐性など、免疫機能を調整する効果が期待されています。

──ありがとうございます。それでは、具体的にどのような研究が行われたのでしょうか?

森戸さん:今回は疲労回復の一環として「睡眠」に着目し、神経細胞を使った実験を行いました。

活性酸素種のひとつ「過酸化水素」を神経細胞に添加し、「ATP」を指標にエネルギー産生にどのような影響を及ぼすかを観察しました。

──実際、どのような結果が得られたのでしょうか?

森戸さん:過酸化水素による酸化ストレスを受けた細胞では、ATPの産生量が大きく低下しました。しかし、タウリンやグリシン、エレウテロシドEといった成分を添加することで、そのATP産生量が回復することが確認できました。

これにより、酸化ストレスによる細胞ダメージがこれらの成分で抑制されることが証明されました。特に、これらの成分が神経細胞を保護し、ATPを再び産生できるようになることが重要なポイントです。

タウリン・グリシンが睡眠を整える!睡眠調節因子との関係性

──確かに研究データでタウリン、グリシン、エレウテロシドEの酸化ストレス下でのATP産生への働きが示されていますね。ただ、これらの成分が睡眠の質にどのように作用するのでしょうか?

森戸さん:神経細胞は特に酸化ストレスに弱く、ATPの減少によってダメージを受けやすくなりますこのダメージが進行すると、神経細胞が正常に働かなくなり、自律神経のバランスが崩れることがあります。自律神経は睡眠の質を含む多くの身体機能に影響を与えるため、このバランスが乱れると睡眠が浅くなったり、疲労感が抜けにくくなったりします。

実際に、近年の研究で睡眠調節因子として示唆されている受容体遺伝子「CHRM1/CHRM3」・「HRH1」と、タウリンとグリシンの関係についても検証しました。

CHRM1/CHRM3」とは?

アセチルコリン受容体遺伝子の一種で、副交感神経の働きを調整する。

▼

副交感神経が優位になるとリラックス状態になりやすい(睡眠を助ける重要なステップ)。

「HRH1」とは?

ヒスタミン系受容体遺伝子の一種で、中途覚醒をもたらす可能性が示唆されている。

▼

HRH1の発現量が増加すると睡眠リズムが乱れると考えられている。

──研究の結果、これらの受容体にどのような変化が見られたのでしょうか?

森戸さん:まず酸化ストレス下では、CHRM1/CHRM3・HRH1の発現量が変化し、副交感神経の調整や覚醒のコントロールに支障が出る可能性が高まります。

しかし、タウリンやグリシンといった成分を加えると、これらの受容体遺伝子の発現量が回復し、副交感神経が適切に働き、覚醒と睡眠の切り替えが正常に行われるようになると考えられます。

タウリンがCHRM1/CHRM3の発現量を増加させる▶副交感神経を調整する可能性

グリシンがHRH1の発現量を減少させる▶中途覚醒を抑えられる可能性

──おもしろい研究結果ですね!今回の研究で得られた知見は、どのように実生活に応用されるのでしょうか?

森戸さん:今回の研究では、タウリン、グリシン、エレウテロシドEのような成分が酸化ストレスを軽減し、睡眠と覚醒のバランスを調整することが確認されました。これらの成分を適切に組み合わせることで、睡眠不足や慢性疲労の改善が期待できます。

夜のリラックスを目的とする場合にはタウリンやグリシンを、日中のストレス耐性を目的とする場合にはエレウテロシドEを、といったアプローチが考えられます。

ビタミンB群も大切!栄養バランスを踏まえて元気な身体を

──三大栄養素・タウリン・グリシン・エレウテロシドEなど、ここまで疲労回復に関する栄養素や成分についてお伺いしましたが、その他にも重要な栄養素はあるのでしょうか?

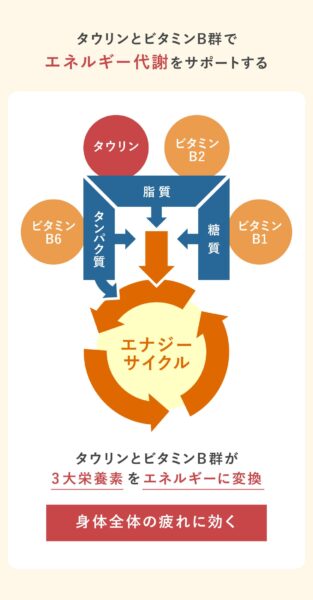

梶浦さん:そうですね。バランスのよい食事が何よりも重要ですが、疲労回復やエネルギー産生の鍵としてビタミンB群も大切です。

食事から摂取した糖質、脂質、たんぱく質をミトコンドリアでATPに変換する過程で、多くの酵素が関与します。その酵素の働きを助けるのがビタミンB群やタウリンです。ビタミンB群は、いわゆる「補酵素」としての役割を果たし、エネルギー代謝がスムーズに行われるようサポートします。

特に、現代の生活では栄養バランスが偏りがちなため、ビタミンB群が不足する人も少なくありません。例えば、加工食品や外食中心の食生活では、糖質や脂質は多く摂取される一方で、ビタミンB群が不足しやすい傾向にあります。

この場合、いくらエネルギー源となる栄養素を摂取しても、代謝がスムーズに進まないため、エネルギー不足や疲労感が続くことになります。

ビタミンB群を多く含む食事例

・ビタミンB1: 豚肉、玄米、豆類など

・ビタミンB2: レバー、卵、乳製品など

・ビタミンB6: 鶏肉、バナナ、さつまいもなど

加えて、ビタミンB群は水溶性であるため、摂取後すぐに排出されてしまう特徴があります。そのため、一度に大量に摂るのではなく、毎食に分けて摂取するのがおすすめです。

──ここまでのお話を聞いて、食生活を中心に今まで以上に栄養面について意識するようになりました。最後に、今後取り組まれる予定の研究について教えてください。

森戸さん:現在もタウリンを中心とした研究を継続していますが、これからもさらに深掘りしていく予定です。タウリンは疲労や睡眠に関わる作用が注目されていますが、それだけではなく、細胞の元気を保つアンチエイジングの効果も期待されています。この細胞の健康を維持するという視点は、いわゆるウェルビーイングの実現に直結しており、私たちが注力している分野です。

また、疲労研究に関しても、これまでの肉体疲労だけでなく、脳や神経の疲労、いわゆる精神的な疲労にも視野を広げています。現代社会では動かないことで生じる疲労や、情報過多による脳の疲労が増えており、それに対応する研究の重要性が高まっていると感じています。

──睡眠研究の裏側に脳疲労(精神疲労)の問題があるというのは新鮮な視点でした!

森戸さん:現在も脳疲労をテーマにしたプロジェクトが進行中で、脳内の神経伝達物質の働きを整えるアプローチや、酸化ストレスを抑えることで神経を保護する方法を探っています。

脳疲労は、現代人が直面する大きな課題です。そして、脳疲労をケアすることは、健康寿命を延ばすという観点からも重要だと感じています。脳の健康が維持されれば、認知機能の低下を防ぐだけでなく、全身のパフォーマンスも向上します。私たちの研究のゴールは、こうした包括的な健康管理をサポートすることにあります。

──本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。

Wellulu編集後記:

今回の取材を通じて、疲労が単なる「休み不足」や「栄養不足」では説明できないほど複雑なメカニズムによって引き起こされていることを改めて実感しました。特に、タウリンやグリシンといった成分が酸化ストレスを軽減し、エネルギー産生を助ける仕組みには、科学の最前線を感じました。

また、「脳疲労」というテーマは、デスクワークや情報過多社会に生きる私たちにとって避けては通れない課題です。疲労が体だけでなく、心や思考のバランスにも影響を与えるという視点には、多くの気づきがありました。睡眠の質を高める研究や製品開発が、私たちの日々の活力や幸福感を支える未来が待っているのかもしれません。

博士(システムエンジニアリング学)。タウリン、ビタミンを始めとする抗疲労成分の有効性評価を中心に、医薬品、医薬部外品、食品の研究開発に従事。一般生活者の日常生活における疲労回復から、アスリートのパフォーマンス向上を目指したリカバリー・コンディショニング研究まで多岐に渡る抗疲労研究を専門としている。