「不眠大国」といわれている日本。睡眠に悩みを抱えている人も多いのでは?睡眠不足は健康や仕事のパフォーマンスに影響をおよぼし、経済的な損失にもつながりかねない。今回は西川株式会社の「日本睡眠科学研究所」にお伺いし、安藤さん・飯沼さんにインタビューを行った。

安藤 翠さん

日本睡眠科学研究所

飯沼 誠さん

イノベーション・マーケティング戦略事業部ソルーション推進部 課長

主に健康経営を推進する部署に所属し、自社のみならず、様々な企業の健康経営のサポートを行う。

本記事のリリース情報

日本睡眠科学研究所についてWelluluで取材を受けました。

睡眠を科学する! 日本睡眠科学研究所とは?

──まず、日本睡眠科学研究所が設立された背景を教えていただけますか?

安藤さん:この研究所が設立されたのは1984年、今から40年前のことです。当時、睡眠を科学的に研究する専門機関はほとんど存在しませんでした。特に、寝具メーカーとして自らの製品を科学的根拠に基づいて開発する研究所は、業界内でも画期的な取り組みでした。

従来、寝具は感覚的に選ばれることが多く、科学的なエビデンスが不足していました。それを解決するため、大学の先生との共同研究などで得られた科学的データに基づき、「快眠」を提供できる製品を開発することを目指して設立されたのがこの研究所です。

主に研究の主軸は三つあります。

一つ目は「快眠に繋がる寝具開発」、二つ目は「製品が睡眠の質に与える影響の評価」、三つ目が「生活環境や習慣と睡眠の関係性の研究」です。これらを通じて、ただ寝具を作るだけではなく、睡眠全般を科学的に捉えて人々の暮らしに役立つ提案をしています。

──研究所内の設備がとても充実しているなと感じているのですが、どのような機器があるのでしょうか?

安藤さん:さまざまな研究設備の中で代表的なものが「体圧測定器(たいあつそくていき)」です。

この機器では、寝具に横たわった際の体への負荷分布を測定できます。硬いマットレスだと、体の出っ張った部分、たとえば背中やお尻に圧力が集中しやすいのですが、この測定器を使うことで、圧力がどう分散されているかを可視化できるんです。これにより、一人ひとりに最適なマットレス選定が可能になります。

また、「環境試験室」も重要な設備の一つです。

部屋の温度湿度を自由にコントロールできるため、例えば冬の寒さや夏の熱帯夜を再現し、その環境下で快適に眠れる寝具などを開発しています。実際に人がその環境で眠り、掛け布団や敷きパッドなどの効果を検証することもあります。

研究結果は店舗での寝具選びにも活用

──寝具だけでなく、生活全般に関わる研究も行われているんですね。

安藤さん:体圧測定器などは簡易版として、店舗でも使用できるようになっています。

──店舗でも!?

安藤さん:はい。お客様が自分の体型に合ったマットレスを選べるように、専用の測定機器を使い、体圧が分散されている度合を測ります。さらに店頭の販売員のもと、寝ているときの姿勢や、寝返りのしやすさといった要素を総合的にチェックしています。

──根拠となる科学的データがあれば、マットレス選びでの失敗もなくなりそう…。マットレス選びで、体圧分散、寝姿勢、寝返りのしやすさがポイントかと思うのですが、それぞれの役割について教えていただけますか?

安藤さん:体圧分散は、マットレスが体の重さを均等に支える力を指します。これが不足すると、圧力が集中する部分に負担がかかり、痛みや床ずれの原因になり得ます。ただし、分散性が高すぎてマットレスが柔らかすぎる場合も、体が沈み込みすぎてしまい、姿勢が崩れます。

それを防ぐのが「寝姿勢保持性」です。横から見たときに自然なS字カーブが保たれることが重要で、正しい姿勢で眠ることが快眠に繋がります。

──なるほど。寝返りのしやすさの重要性は?

安藤さん:人は一晩で20回ほど寝返りを打つと言われていますが、これがスムーズにできないと血流が悪くなり、疲労回復が妨げられやすくなります。これら三つの要素をバランスよく満たすことで、理想的な寝具を選ぶことができます。

測定機器でデータを取得しながら、販売員がお客様の姿勢をチェックし、体型や骨格に合った寝具かどうかを見極めます。

──やはり、体型や骨格が違うとマットレスを選ぶポイントも違うのでしょうか?

安藤さん:そうですね。たとえば、体脂肪率が高い方と筋肉量が多い方では適した寝具が異なります。また、年齢や体型の変化によっても必要な寝具が変わるため、定期的な見直しもおすすめしています。

──オーダーメイドのようですね。

安藤さん:寝具は一度購入したら終わりではなく、体の変化に合わせて調整が必要なものです。当研究所で調査してきた科学的な視点と個々の体型に合った提案を通じて、どなたでも快眠を得られるお手伝いをしていきたいと考えています。

主観的視点と客観的視点。眠りの可視化が快眠につながる

──日本睡眠科学研究所の取り組みがマットレス開発に活かされていることが、よくわかりました。他にも、日本睡眠科学研究所の知見やデータはどのように活かされているのでしょうか?

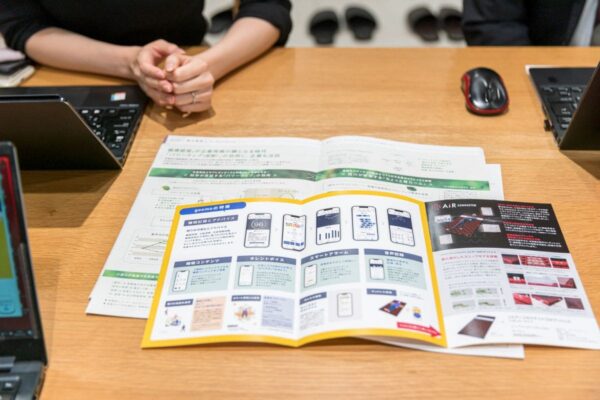

安藤さん:10月には睡眠のセルフチェックができるアプリ「goomo(グーモ)」をリリースしました。睡眠リズム、眠りの深さ、途中で浅くなっている時間帯などを踏まえて、簡単に睡眠の状態を計測できます。日本睡眠科学研究所で蓄積してきた知見を踏まえて、睡眠の質を高める改善点なども提供してくれます。

──便利そうですね。ただ、睡眠の状態を計測するというのは重要なのでしょうか?

安藤さん:はい。ポイントは、自分自身の眠りを「可視化する」ことです。正直、睡眠に関して、「これさえあれば絶対に良くなる」という万能な方法はありません。ただ個人ごとに異なる改善ポイントを見つけることが、質の良い睡眠への第一歩です。

そのためにも、まず自分の睡眠状態を把握してもらいたいなと思います。

自分の睡眠パターンを具体的に知ることで、「朝起きるとだるい」「途中で目が覚める」などの悩みの原因を探る手助けになります。睡眠の悩みを抱えながら、「これが普通だ」と我慢している方も多いと思います。睡眠は毎日のことなので、快適に眠れるようになると、心身のストレスが軽減され、日中の気分やパフォーマンスも大きく変わるかもしれません。

──ちなみにですが、睡眠の課題としてどういったケースが多いのでしょうか?

安藤さん:そうですね。日中の活動量が少なく、体が十分に疲れていないことが原因である場合も珍しくありません。また、睡眠時のいびきや無呼吸の兆候がデータから確認される場合もあります。

逆に「あまり眠れていない」と長年悩んでいた方が、データを取ってみると十分な睡眠時間を確保できている場合もあります。この場合、「眠れている」という事実を客観的に確認することで、安心感が得られ、それだけで悩みが軽減されるケースもあります。

睡眠は主観に左右されやすいので、客観的なデータの重要性がますます高まっています。

──主観的視点と客観的視点を組み合わせて「睡眠」を考える!ということですね。

安藤さん:客観的な視点でより具体的なアドバイスを求める方には、プロのアドバイザーが一緒に解決策を考案してくれる「ねむりの相談所」もおすすめしています。可視化したデータを参考に、自分の睡眠習慣を客観的に見直せるようになります。

「パワーナップ」を取り入れて…、何が変わるの?

──昼間に短時間の仮眠を取る「パワーナップ」が近年注目されていますが、nishikawaでも実際に取り入れていると聞きました。実際のところ、どうなのでしょうか?

飯沼さん:そうですね。弊社内では従業員が12~15時の間に15分ほど仮眠を取ることができる「ちょっと寝ルーム」という専用の仮眠スペースを設置しています。

15分間だけなのですが、短時間で心身をリフレッシュすることができます。この仮眠ルームを利用している従業員からは「午後の業務の集中力が増した」「疲労感が軽減された」という声がありましたね。

日本人は仕事や育児などで夜の睡眠時間を十分に確保できない方が多く、慢性的な睡眠不足が問題になっています。理想は夜に質の良い睡眠を取ることですが、それが難しい場合の補完策として、昼間に短時間の仮眠を取るパワーナップが非常に有効です。

深い睡眠に入らない程度の仮眠が午後の活力を高め、全体的な生活の質を向上させる助けになります。

──なぜ深い睡眠ではなく浅い睡眠の方がよいのでしょうか?

飯沼さん:仮眠の際に深く眠りすぎてしまうと、目覚めた後にぼんやりしてしまったり、夜の睡眠に悪影響を与えたりすることがあります。特に食後にくる眠気と格闘している方におすすめですね。15分ほどの短い仮眠を取るほうが、結果的に集中力が上がり、その後の仕事の効率が格段に向上します。

──食後の眠気との戦い…、誰もが経験しているはずですね。ちなみに、15分でシャキッと目覚めるための工夫はあるのでしょうか?

飯沼さん:少し傾斜のあるベッドを利用することで、適度なリラックス状態で目覚めることができます。

他にも、揺らぎのある光やリラックス効果のある音響を使い、スムーズに入眠できるよう設計しています。また、起床に向けて徐々に光を明るくし、自然な目覚めを促すシステムも取り入れています。

パワーナップの導入は企業価値の向上につながる

飯沼さん:日本人の睡眠時間は世界で最も短いと言われています。慢性的な睡眠不足が経済に与える損失は、年間約18兆円にも上ると試算されています。この問題を解決するためには、企業が従業員の睡眠改善に取り組むことが重要です。

たとえば、睡眠不足が原因でミスや事故が発生しやすい業界では、睡眠改善が安全性や生産性向上に繋がります。また、睡眠を整えることで、生活習慣病やメンタルヘルスのリスクを軽減できることも分かっています。

──睡眠不足による損失が年間約18兆円も!この損失を改善する策のひとつが「パワーナップ」になると?

飯沼さん:そうですね。企業に向けて「パワーナップ」の導入を私たちは推奨しています。

私たちが毎年実施している「睡眠白書」の調査では、自宅では56%の方が昼寝を取っている一方で、勤務先では20%以下にまで下がるという結果が出ています。自宅で昼寝の習慣がある方でも、勤務先ではその環境が整っていないことが多いのが現状です。

また、仮眠を取ることで得られる集中力や生産性の向上、疲労感の軽減、ストレスの緩和などが、従業員エンゲージメントにもつながると考えています。特に、運輸業のように睡眠不足が重大な事故を引き起こしかねない業種では、睡眠の質を改善する取り組みは大きな意味を持ちます。

──企業単位での取り組みが、社会全体にもよい影響を与えそうですね。

飯沼さん:企業全体の生産性が向上することで、日本全体の労働力や経済活力を高めることにもつながります。睡眠を大切にする文化が広がることで、より健康的で効率的な社会が実現するのではないでしょうか。

──なるほど!そのためにも、昼寝リテラシーを高めることが重要ですね。

安藤さん:「昼寝=サボり」という固定観念は根強いですが、実際には、短時間の仮眠が集中力や生産性の向上につながることは多くの研究で証明されています。正しい情報を発信し、仮眠の効果を知ってもらうことで、企業や従業員が前向きに取り組める環境を作っていく必要があります。

健康経営の一環として、こうした文化を企業全体で推進することで、従業員の健康と企業価値の向上を同時に実現できるのではないでしょうか。

Wellulu編集後記:

「睡眠」という日常の一部を、科学的な視点から深掘りしている日本睡眠科学研究所の取り組みを通じて、睡眠の重要性があらためて浮き彫りになりました。体圧測定器や環境試験室などの先進的な設備を活用し、一人ひとりに合った製品を提供するという姿勢は、製品開発の新たな基準を示しています。また、仮眠「パワーナップ」を取り入れることで、個人や企業のパフォーマンス向上に繋がる可能性についても触れました。短時間の仮眠が疲労回復だけでなく、生産性や集中力を高める効果を持つことは、多くの方にとって新しい気づきとなったのではないでしょうか。

睡眠は私たちの健康の基盤であり、経済や社会全体にまで影響を及ぼす重要なテーマです。今後も「眠り」を科学し、その知見を活かしてより多くの人々の生活を向上させる活動が進むことを期待しています。

「日本睡眠科学研究所」所属。大学・企業と協力しながら、睡眠が生体に及ぼす影響についての研究や、より良い睡眠を提供できる寝装・寝具の開発を行っている。主に「眠りと健康・美容(アンチエイジング)の関係」について担当。