必要性に駆られながらも勉強のモチベーションが上がらないという人は少なくない。そもそもモチベーションとやる気の違い、モチベーションがどういったメカニズムで生まれ、どのように上下するのか知らないという人もいるだろう。

この記事では、モチベーションの定義、モチベーションを上げ、持続させるための効果的な方法、モチベーションに関する素朴な疑問を幅広く解説。

この記事の監修者

阿部 順子さん

阿部教育研究所代表 / 受験・学習のメンタルコーチ、心理カウンセラー

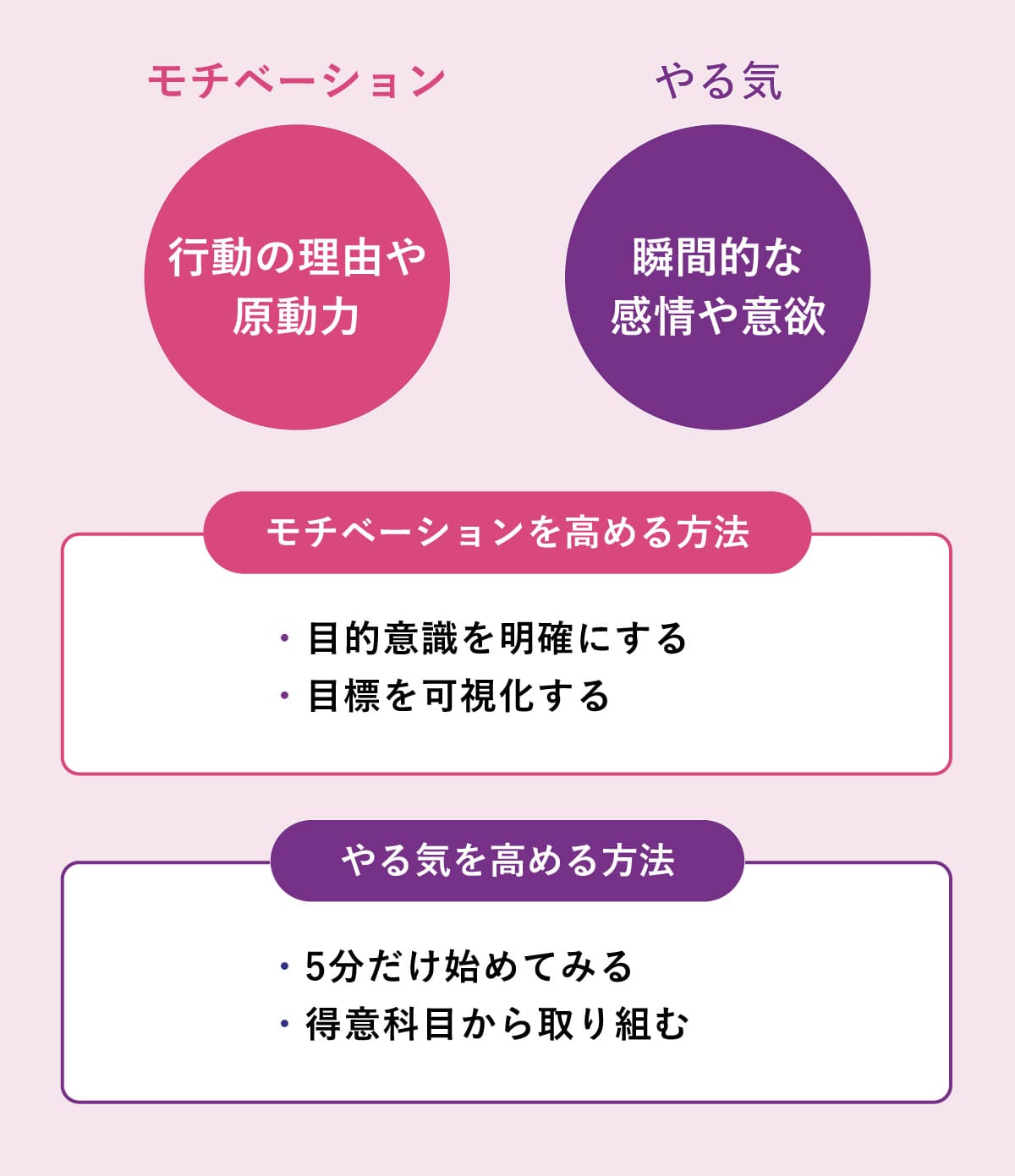

モチベーションとやる気の違い

最初に、「モチベーション」の定義と高めるための効果的な方法とはどういったものなのか。同じような意味で使用されることが多い「やる気」との違いを解説。

| モチベーション | やる気 | |

| 定義 | ・行動の理由、原動力になるもの ・「なぜやるのか?」という問いの背景にあるエネルギー源 ・高めるためには時間がかかるが、持続するのが特徴。 |

・瞬間的な感情や意欲 ・「よし!やろう!」と心が奮い立った状態 ・短期的に上がり下がりする ・高めるのには時間はかからないが、下がるのも早い。 |

| 高める方法 | ・目的意識を明確にする ・目標を可視化する など |

・5分だけ始めてみる ・時間を測って取り組む ・得意科目から取り組む など |

モチベーションは、「〇〇学校に行きたい」「こんな風に生きたい」などの大きな目標や動機。やる気は「勉強が終わったら〇〇を食べる」などの短期的に上がり下がりする心の持ちようのこと。

モチベーションを高めたい場合は、目的意識を明確にして、目標を可視化して、自分の内面にアプローチする。やる気を高めたい場合は、5分だけ始めてみる・時間を測って取り組む・得意科目から取り組むなど、前向きになれる行動を取り入れる。

やる気はちょっとした計らいで持てますが、モチベーションを高めることは容易ではありません。けれどもしっかりとしたモチベーションの基盤を作ることで、安定した状態で取り組みやすくなります。

勉強のモチベーションが下がる原因

モチベーションは勉強への意欲を左右する重要な要因。一方で、モチベーションの上下には自分自身の考え方が大きく影響する。

モチベーションを下げる原因を解説。

- 勉強する意味づけができていない

- 目標が高すぎる

勉強する意味づけができていない

モチベーションを持続するためには、自分の中で「なぜ勉強するのか」の意味づけができていることが必要。

「親に勉強しなさいと言われた」というような自らの希望ではなく他者からの期待や要望を前提とした意味づけだと、モチベーションは持続せずに下がってしまう。中高生の場合、勉強のモチベーションを持続させるためにも、「どのような職業に就きたいのか、どのような大人になりたいか、どのような人生を送りたいか」まで含めて、意味づけするとより強固なものになる。

目標が高すぎる

目標が高すぎて、今何をやるべきかが見えていないとモチベーションが持続しないことがある。

せっかく見つけた勉強の目標や目的を見失わないために、大きな目標に対して今何ができるのかを考えて、「短期的な目標設定をする」「成果が上がらないのであればやり方を変える」など試行錯誤するのも重要。

やる気が持続しない人の共通点は、しっかりとしたモチベーションの基盤がないことです。なぜ勉強をするのか、どうなりたいから勉強をするのか、何に向けて勉強をしているのか、今一度自分の気持ちに向き合ってみてください。

紙に気持ちを書き出すと整理されるのでおすすめします。

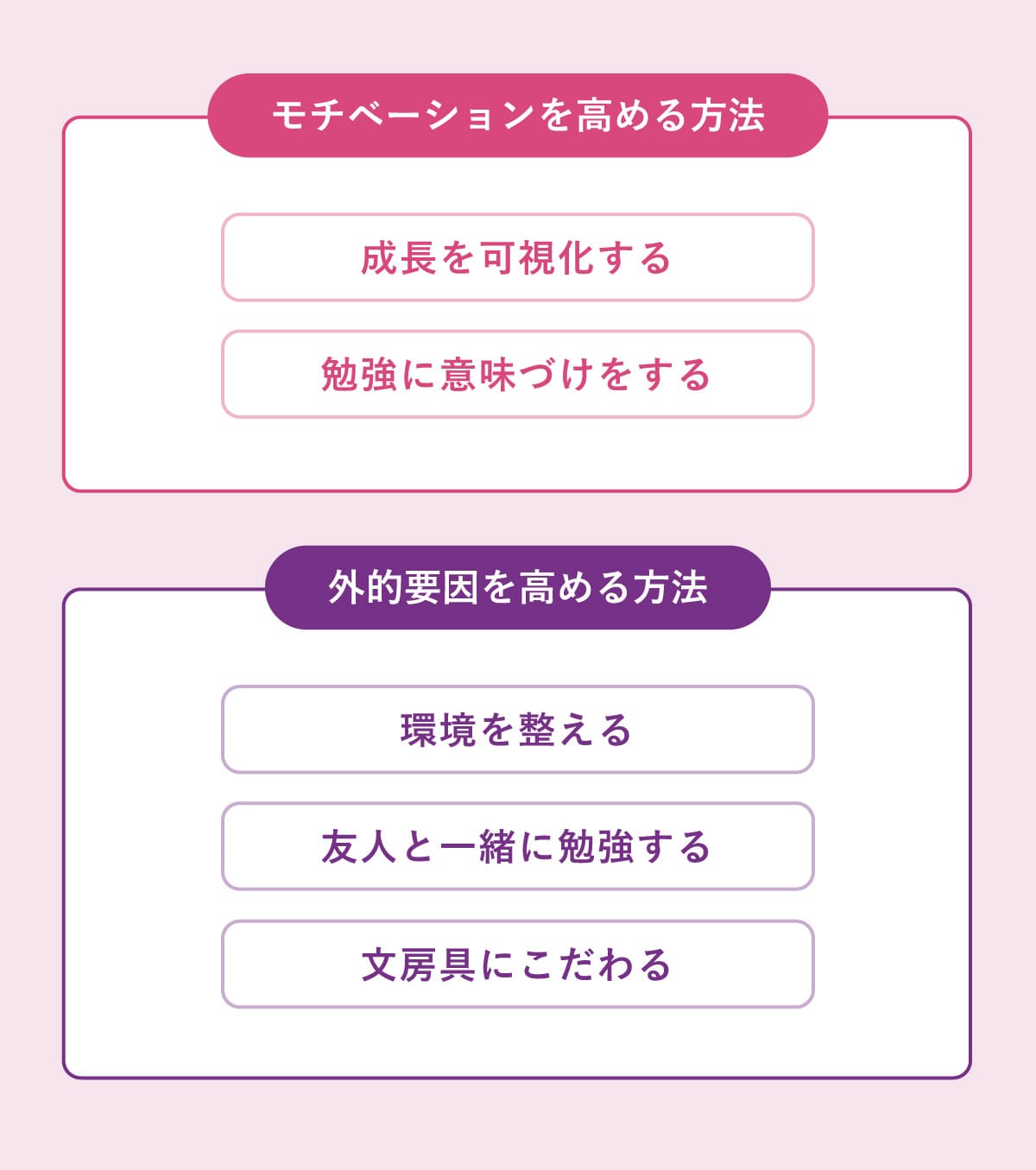

勉強のモチベーションを上げる方法5選

モチベーションは、内的要因・外的要因の両面から影響を受ける。どちらからもアプローチするのが大切。

内的要因は、「周囲の期待に応えたい」や「見返したい」などのマイナスの内容でなく、「進学したい学校がある」というようなプラスの内容にしましょう。

成長を可視化する

自分はできるという自己効力感を育むことはモチベーションを上げるために重要。成長を可視化することで過去の努力を振り返ることができ、自己効力感を上げられる。

ノートやアプリで勉強時間や勉強した内容を可視化したり、過去に達成したことをメモして繰り返し見返したり、タスクを細分化して終わったら消すことも効果的。

勉強に意味づけをする

オープンキャンパスに行ったり、在校生の話を聞いたりすると目標を具体的に設定できて、勉強の意味づけができる。また、未来を見据えてモチベーションを高めるために、憧れる人や尊敬する人が出演している動画を見たり、本を読んでイメージを膨らませるとさらにいい。

どんな大人になりたいか、どんな人生を送りたいかという視点で、勉強に対して意味づけをしてみよう。

編集部コメント

成長するためには「振り返り」に多くの時間を使うべきですが、あまり続かないことが多いと思います。そのためには、振り返りの時間そのものを楽しくするのもありですよね。

そういった観点でいうと、振り返りに使う道具(メモ帳のカバーやペンケースなど)を自分の好きなものにして、「振り返りの時間が楽しくなる仕組み」を作ってみるのもいいでしょう。

環境を整える

環境を整えることも、モチベーションを上げるために重要。自分の好きな勉強グッズを使ってみたり、机の上を整理したり、落ち着ける場所を確保したり、BGMをかけたりするのも効果がある。

どんな環境が合っているかは人によって異なるため、さまざまなものを試してみるといい。

友人と一緒に勉強する

友人と一緒に勉強するなど、誰かの力を借りることも効果的。一緒に頑張る人がいることで気持ちが高まることもある。お互いが励みになる形で協力できているとよい。

友人との能力差が大き過ぎてどちらかが教える一方になったり、休憩時に気持ちが緩んでしまったりするのは、学習効率を下げることもあるため、注意が必要。

文房具にこだわる

文房具にこだわることは、持ち物にこだわりたい人の場合はとても効果がある。気持ちよく勉強できて、モチベーションが上がる人もいる。

文房具にこだわるときも、人から与えられたものではなく、自分が気に入ったものを選ぶことが重要。人によって効果に差があるため、自分は持ち物にこだわりたいタイプかどうかを見極める必要がある。

ある男子生徒は、書きやすいペンとして1本数千円の高級品を購入してもらっていたことがありました。お気に入りの文具を使うことで気持ちが嬉しくなり、筆箱もきれいに整理して一つひとつ選んだものを入れたことがあります。

結果として気持ちよく勉強に励めていたので、お気に入りの文房具を揃えることも検討してみてください。

編集部コメント

文房具のように使用頻度が高いものは、使い続けることで手になじんだり、経年変化を楽しめるなど、自分の相棒としてずっと使えるものを選びたいですね。

実際にプレゼントでもらったペンを使っていますが、手になじんでスムーズに書けるので愛用しています。デザインも気に入っているので、実際に何かを書いたりまとめたりする時間がよりはかどる感覚があります。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

勉強のモチベーションが上がらないときの対処法

モチベーションを保ち続けられる人は、滅多にいない。モチベーションは誰しも下がるものと認識し、自分に向き合って対処するのが大切。

| モチベーションが下がる理由 | 対処法 |

| 勉強をし過ぎて疲れている | 休養を入れる 数分、数時間ではなく、1日単位の休養を取る |

| 勉強をしていても成果が出ない | 勉強のやり方を見直す、先生にアドバイスをもらう |

| 目標が高すぎると気づいた | もう一度自分と向き合い、進路希望の見直しをする |

| 主体的な意味づけができていない | 自分はどうなりたいのか、何を求めているのかをよく考える |

| 親や先生からの声かけなど、外的要因で下がっている | 心配からの声かけであっても、プレッシャーになると伝え、改善を求める |

モチベーションが下がったからダメだと落ち込むのではなく、「人にはいろんな気持ちがあって当然」と、自分の気持ちの上下を受け入れる。モチベーション低下の原因を正しく把握すれば、適切な対処ができる。

原因を把握するためには、自分と向き合うことが重要。どのような気持ちから勉強に心が向かないのか・どうすれば気持ちよく勉強ができるのか、自身の気持ちを紙に書き出して整理しよう。

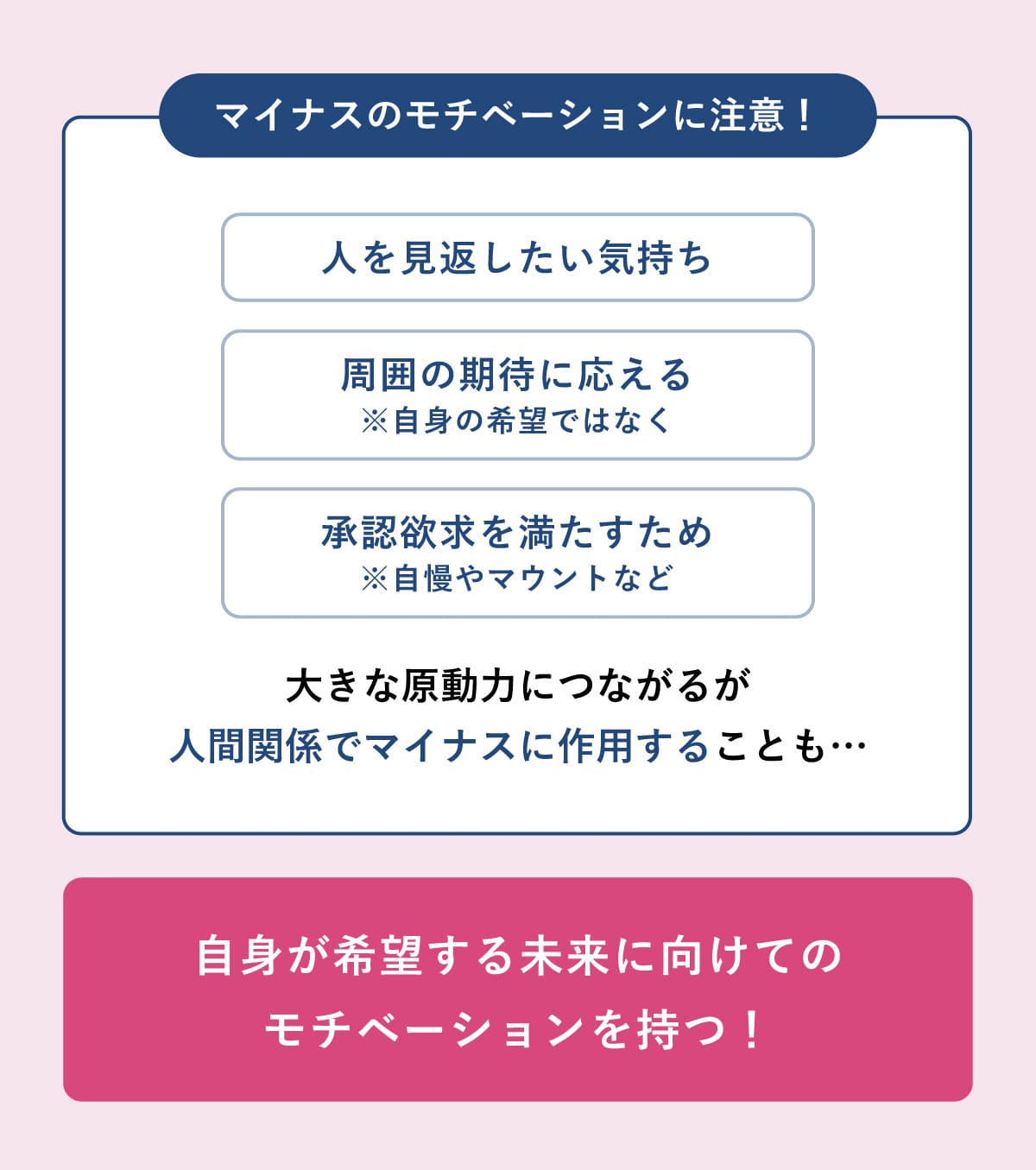

モチベーションの上げ方のNG例

「人を見返したい気持ち」「承認欲求を満たすため」「自身の希望からではなく周囲からの期待に応えるため」といったマイナスのモチベーションは、大きな原動力につながるが、人間関係においてマイナスに作用することもあるので注意が必要。マイナスの動機ではなく、自身が希望する明るい未来に向けてモチベーションを持つことが大切。

モチベーションに頼らない!勉強を習慣化するコツ

習慣化とは、繰り返しによる学習が脳に定着し、特定のきっかけで自動的に行動が起こるプロセスのこと。習慣化するために、脳の仕組みを踏まえてやり方を模索するのが大切。

【習慣化の黄金ルール】

- 具体的なきっかけを作る

- 小さく実行する

- すぐに快感や達成感を得る

習慣化は、「状況」や「時間」などの手がかりと結びついて発動するため、具体的なきっかけを決める。

ある行動の後に「快」が生まれることで習慣が強化されるため、「できた」という達成感が得られやすいように、「英単語3つから」「5分だけ継続」など、小さく実行する。さらに小さなご褒美(終わったら〇〇しよう など)があると、ドーパミンが分泌され、行動が強化される。

黄金ルールを繰り返すことで、やらないと落ち着かない状態=習慣化を実現できる。

【習慣化するうえでやってはいけないこと】

- 習慣化できない自分を責めない

- 自分には合わない方法で無理に続ける

モチベーションを持てるかどうかと同様に、習慣化も得意な人と不得意な人がいる。習慣化できない自分を責めずに、どんなやり方なら続けられそうかを模索する姿勢が大切。

習慣化に重要な期間として、21日、66日などさまざまな説がありますが、習慣化されるまでの期間には18〜254日と大きな個人差があります(2009年のロンドン大学の研究から)。期間にこだわるよりも自分に合ったペースと方法で行うことが大切です。

習慣化を目指す場合も目標は自分に合った内容で設定しましょう。

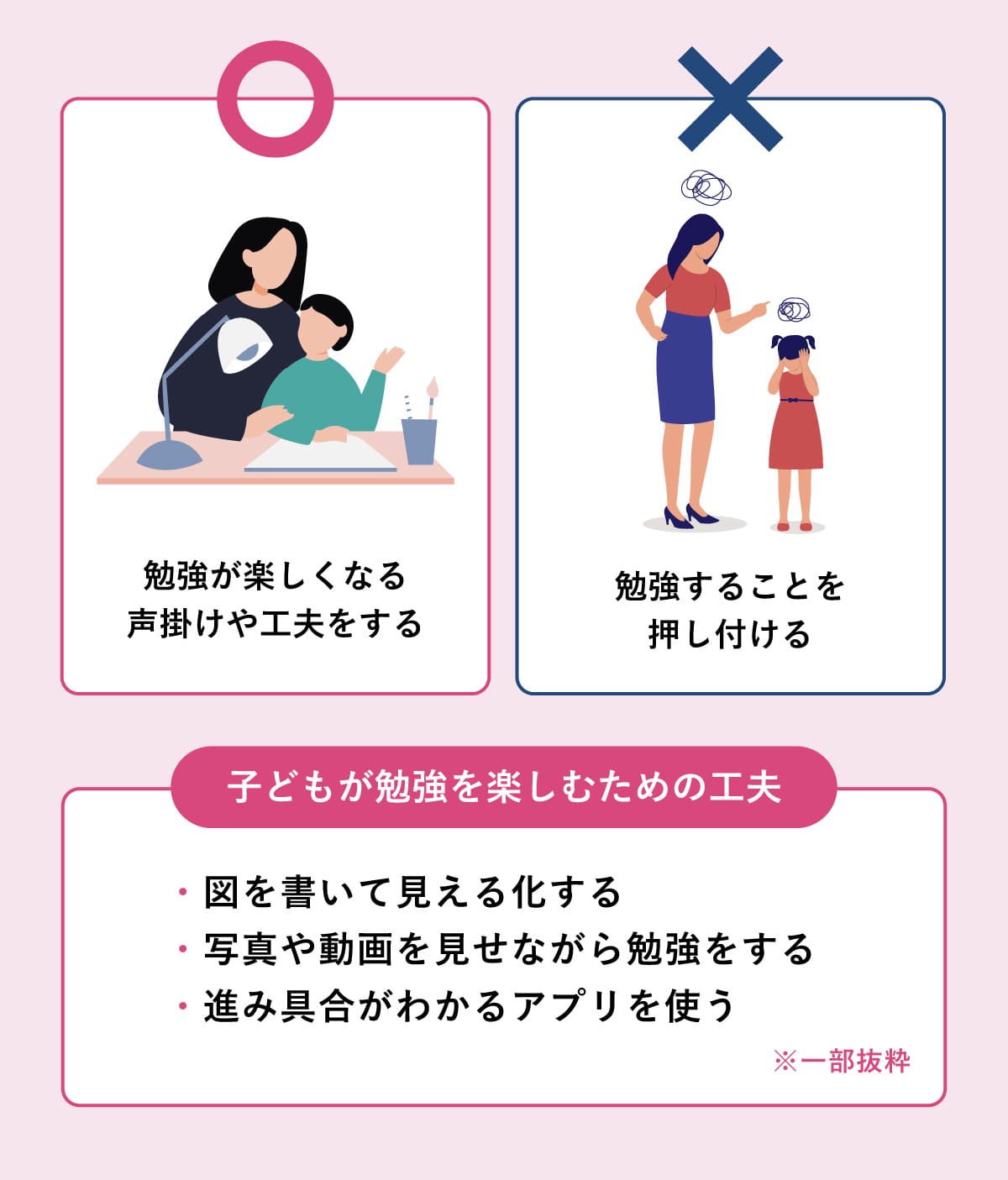

親が子どもの勉強に関わるときのNG例

親が子どもの勉強のやる気や習慣化に関わるときのNG例を紹介。

- 干渉しすぎる

- 勉強することを押し付ける

- 親のやり方を子どもに強制する

干渉しすぎる

親の声かけは、モチベーションを上下する大きな要因となるため、子どものやる気を促す声かけをするのが大切。

■声かけのNG例

| 親の声かけパターン | 親の声かけNG事例 |

| 比較する言葉 | 「〇〇のほうが点数がいい」「〇〇のほうがクラスが上」 |

| 成果を求める言葉 | 「これだけやったのになんでできないの」 「もう3回も説明したよ」 |

| 金銭に絡む言葉 | 「これまで〇〇円かけたのよ」 |

| 不安をあおる言葉 | 「これができないと将来困るよ」 |

| 競争心をあおる言葉 | 「勉強して見返してやりなさい」 |

| 恩着せがましい言葉 | 「あなたのためにこれだけやっているのに」 |

| その他 | 「あなたは〇〇だから」「バカなの?」 「あなたができないと私が責められる」 |

■声かけのOK例

| 親の声かけパターン | 親の声かけOK事例 |

| 勉強の存在に気づかせるように | 「今日は宿題出ているの?」「今日は何時から勉強始めるの?」 |

| 心配しているように | 「もう8時だけど宿題やらなくて大丈夫?」 |

【子どもとの関わり方で重要なポイント】

- 子どもを励まし支える立場をとる

- 一方的に決めず、子どもと折り合いをつける形で話し合う

- 親子であっても気遣いを意識した声かけをする

勉強することを押し付ける

親が勉強することを押し付けてはいけない。子どもが主体的に勉強に取り組めるような働きかけや声かけをすることが大切。とくに低年齢の子どもは比較的親が誘導しやすい時期ではあるが、勉強量が多かったり、進めほうが不適切だと勉強嫌いになってしまうので、楽しく勉強に向き合える工夫が必要。

たとえば、知識に関する問題は図を書いて見える化したり、写真や動画を見せながら勉強をすると印象に残って定着しやすくなる。また、公式の丸暗記ではなく、概念を理解すると記憶が増し、勉強を楽しみやすい。さらに勉強の進み具合が可視化されるようなアプリを使用すると、張り合いが出る。

このように、子どもが楽しみながら勉強ができる方法を取り入れてみることが大切。

親のやり方を子どもに強制する

モチベーションや習慣化の得意不得意には多少の遺伝的要素はあるが、遺伝がすべてではないため、親が成功した方法が子どもに通用するとは限らない。親と子は違う人間であることを念頭に置き、親の成功体験は、あくまで1つの事例として提案する。

親が「どうしてできないのか」「この方法でやれ」と子どもに強制するのはよくありません。他にも方法はたくさんあるという前提で、子どもが主体的になれるように促しながら一緒に考えていくことが大切です。

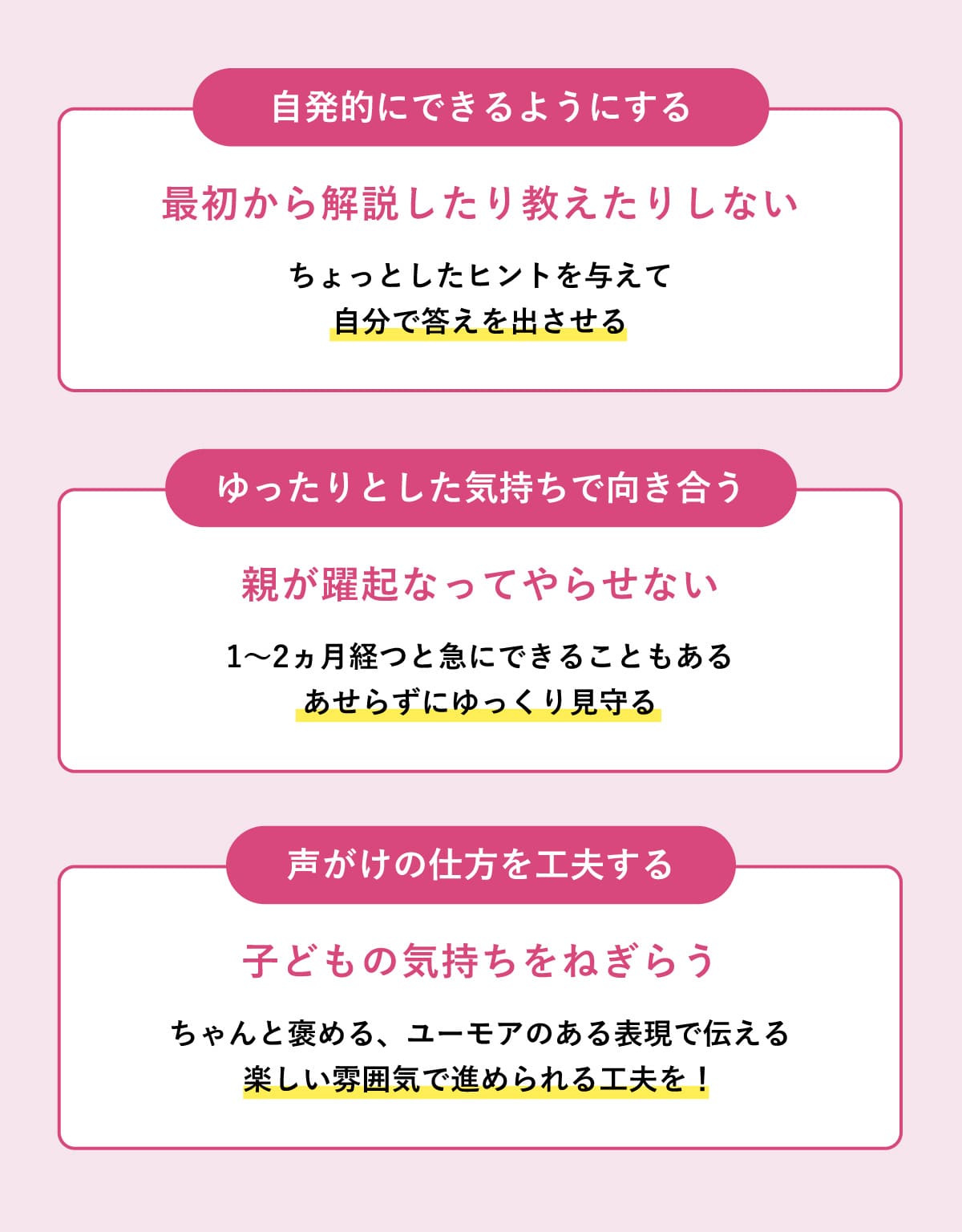

子どものやる気をUPさせる方法

受け身から自発的にできるようにする

挑戦できそうな問題は、最初から解説したり教えたりするのではなく、「できる所までやってごらん」と優しく声を掛ける。そして、つまずいたとき、ちょっとしたヒントを与えて、自分で答えを出させてあげるのが重要なポイント。

子どもがつまずいたときにヒントを出し、自分で気づいて正解を導き出せるようにうまく誘導すると「自分で解いた!」というちょっとした達成感につながり、子どもの積極性を促すことにつながります。

あせらずゆったりとした気持ちで向き合う

できない問題を、親が躍起になって繰り返しやらせてしまうと、子どもの精神的負担につながり勉強嫌いになったり、思考停止に陥ってしまうことも。すぐにできなくても、1~2ヵ月経つと急にできることもあるので、あせらずにゆっくり構えて見守る姿勢が大切。

どのお子さんにとっても、安心して心軽やかに取り組むことで能力が開花します。指導者の気持ちは子どもに伝わるので、どうぞ、ゆったりとした気持ちで構えてあげてください。

声かけの仕方を工夫する

ちょっとした声かけの仕方によって、子どものやる気は大きく変化する。間違っていたとしても、子どもなりに一生懸命解いた結果なので、その気持ちをねぎらうことが大切。

また、注意の仕方も「字をきれいに書きなさい」「止め、はね、払いをしっかり書きなさい」ではなく、「この字酔っぱらっちゃってるよ~」などユーモアのある表現で伝えたり、きれいに書けた字を褒めたりして、楽しい雰囲気で進められる環境が大切。

学習のさせ方の工夫として、たとえば漢字の「止め、はね、払い」を丁寧に書かせたいときは筆ペンがおすすめです。

計算の間違いは答えに✖をつけるのではなく、できたところまでを〇にして「惜しい!ここまではあっているよ」と声かけするとスムーズに進みます。学習の習慣については、習慣がつきにくい子も一定数いるので根気よく付き合ってあげてください。

勉強のやる気やモチベーションに関するQ&A

モチベーションと成績は本当に関係がある?

A.モチベーションの大きさは、成績を上げるうえで関連している。

勉強の意味づけができておらず、モチベーションが全くない状態では、継続的な勉強は困難です。モチベーションは、困難な状況に立ち向かう力にもなります。少しの挫折があっても、立ち直れる強さを持つためにも、モチベーションがあることは重要です。

一方、学習の礎になるのはモチベーションだけではありません。やる気・集中力・忍耐力・性格(素直かどうか)・暗記力や理解力・知的好奇心の有無など、さまざまな要因が絡みます。その子の特性に合わせたやり方を模索するのが一番です。

モチベーションが高い状態でも適度に休憩を取ったほうがよい?

A.休憩を取るとリラックス効果で能率が上がるため、休憩は適度に取ったほうがよい。

休憩を取らずに無理が続くと、軽いノイローゼ状態になってしまい、集中力や理解力が落ちてしまいます。

他にも、ぼーっとして頭にもやがかかった状態になっているなら、モチベーションが高くても休憩を取って回復したほうが、学習効果が上がります。ただ、追い込みなどで短期的な場合は自分の気持ちに沿ってやることで充実感や達成感につながります。

やる気スイッチって本当にある?

A.一瞬でやる気になるようなスイッチは、残念ながら存在しない。

やる気スイッチは存在しませんが、自分なりの勉強の意味づけと適切な目標設定、周りからのサポートによってやる気を引き上げることはできます。先の将来に対する見通しを立てたうえで主体的なモチベーションを持つための工夫、小さな成功体験を積み重ねて短期的なやる気を上げていくことが大切です。

勉強に向けて自分を奮い立たせる工夫を積み重ねることで、いつのまにか自分だけのやる気スイッチが出来上がっているかもしれません。

モチベーションが出ないときも無理に勉強すべき?

A.まずは自分の気持ちを整理する

モチベーション(やる気)が出ないまま学習をしても効果が低くなってしまいます。一時的な疲れや気分の問題でなければ、自己に向き合い「やる気の出ない原因」や「どうすればやる気を持てるか」について探りましょう。自己の気持ちに気付けば解決の糸口につながります。

小学生ごろまでのお子さんの場合、疲れていたり調子の優れない日は、課題をほかの日に振り替えて潔く休んでしまったほうが、今後のやる気につながります。

無理にやると親子関係が悪化したり学習へのイメージが悪くなり、やる気の低下の原因にもなります。また、やる気の出ない日が続く場合は「勉強への意味づけができているか」「主体的にやれているか」を確認することが大切です。

大学時代から家庭教師を務め、銀行に勤務したのち教育の分野に戻る。18年間塾経営に携わり、有名私立中学校の合格者を多数輩出してきた。

「学習効果を上げるためにはメンタルの安定が不可欠」という独自の観点に基づき、2016年「阿部教育研究所」を設立。志望校への合格や成績向上に向けた指導だけでなく、やる気がない、勉強が嫌い、発達障害、境界知能、個性が強いお子さまの指導や、親子関係、兄弟関係、夫婦関係のカウンセリング・コーチングを通して改善を図った数多くの実績がある。

2011年11月より、日本経済新聞にて教育に関するコラム『親和力』を連載(全43回)。

・阿部教育研究所HP

・Instagram