社会性とは、周りと協力して物事を円滑に進められる能力のこと。多様な価値観を受け入れ、思いやりを持って相手の立場で考えることで、良好な人間関係を築くことができる。

本記事では、社会性の定義や社交性・協調性との違いをわかりやすく解説し、子どもの発達段階に応じた育み方のヒントや、すでに大人になった人が社会性を高める方法、自分の社会性をチェックするポイントについてご紹介。

この記事の監修者

阿部 順子さん

阿部教育研究所代表 / 受験・学習のメンタルコーチ、心理カウンセラー

社会性の意味や特徴

- 社会性の定義

- 社交性や協調性との違い

- 社会性は時間をかけてゆっくり身につく

- 外部要因で一時的に変化することも

社会性の定義

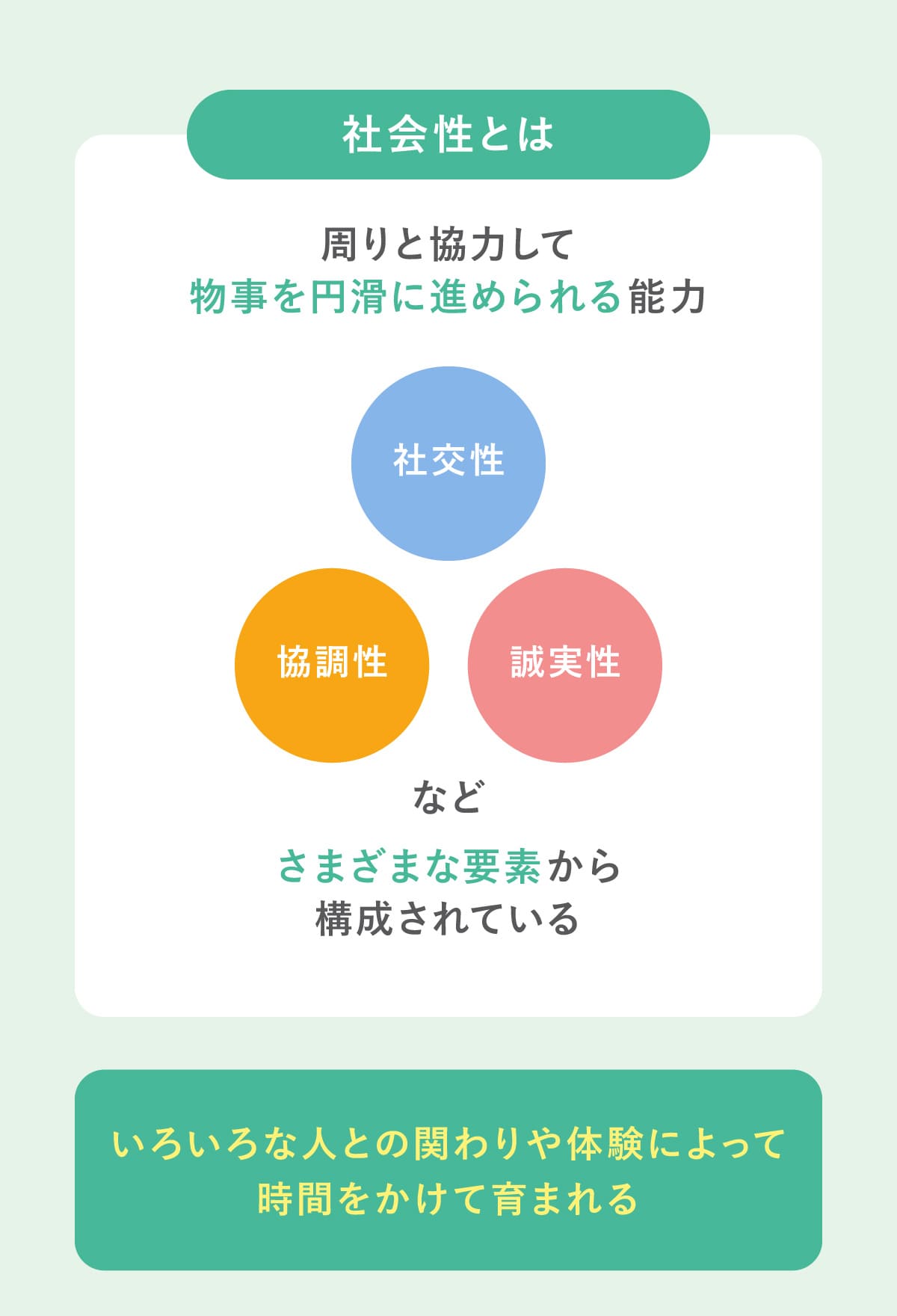

社会性とは、他者を理解し、ルールを守りながら状況に応じた柔軟な対応をして「周りと協力して物事を円滑に進められる能力」のこと。社会の中で人と関わるために必要な「幅広い要素」を指すのが一般的。

社会性は生まれ持った特性に加え、性格・経験・育った環境・自己努力が大きく影響するので、個人差が大きいが、後天的に伸ばすことは大いに可能。

社会性を高めることで、学校や職場での人間関係・家族間でのコミュニケーションなど、さまざまな状況において柔軟かつ円滑に対応できるようになる。

社交性や協調性との違い

似たような言葉に「社交性」や「協調性」などがあるが、これらは社会性を構成する重要な要素の1つ。

| 社会性 |

|

| 社交性 |

|

| 協調性 |

|

定義や解釈は人によって違いがあるものの、社交性は「人と交流を楽しんだり、積極的に人と関わろうとする性質」、協調性は「思いやりや気遣い、他者と円滑に過ごすための能力」と表現される。また、社会性は「会話力」や「洞察力」などの能力によっても左右される。

社会性は時間をかけてゆっくり身につく

社会性は短期間でいきなり身につくものではなく、いろいろな人との関わりや体験によって時間をかけて育まれる。そのため、年代や性別を問わず、生涯にわたって磨き続けることで、限りなく成長していくことができる。

子どもの社会性を育むには、親の対応や声がけなどの働きかけが重要。親子関係が良好であれば子どもは親に話したり相談したりするので、一緒に考えたり問題を解決する機会を得やすくなり、社会性を伸ばすことができる。

逆に親子関係がうまくいっていないと、親が相談に乗る機会を失うので、社会性を学ぶ機会を失ってしまう。

外部要因で一時的に変化することも

社会性は基本的に時間をかけてゆっくりと身についていくが、「いじめによって対人恐怖症になる」など、一瞬で社会性が変化するようなケースも存在する。

ほかにも、おしゃれやメイクをすることで一時的に気持ちが上向き、社交的になることもあるが、状況次第ですぐにもとに戻ってしまう。時間をかけて着実に社交性を育むことで、しっかりと自分を受け入れることができ、目の前の問題にも柔軟に向き合っていけるようになる。

いきなり社会性を高めることは難しいので、まずは簡単にできることで一時的に自信をつけ、そのあとに時間をかけて根本的な部分にアプローチしていくのも方法の1つです。時間をかけてしっかりとした基盤を構築することで心の余裕が生まれ、真の社会性が着実に育まれていきます。

社会性が高い人と社会性がない人の違い

社会性が高い人の特徴

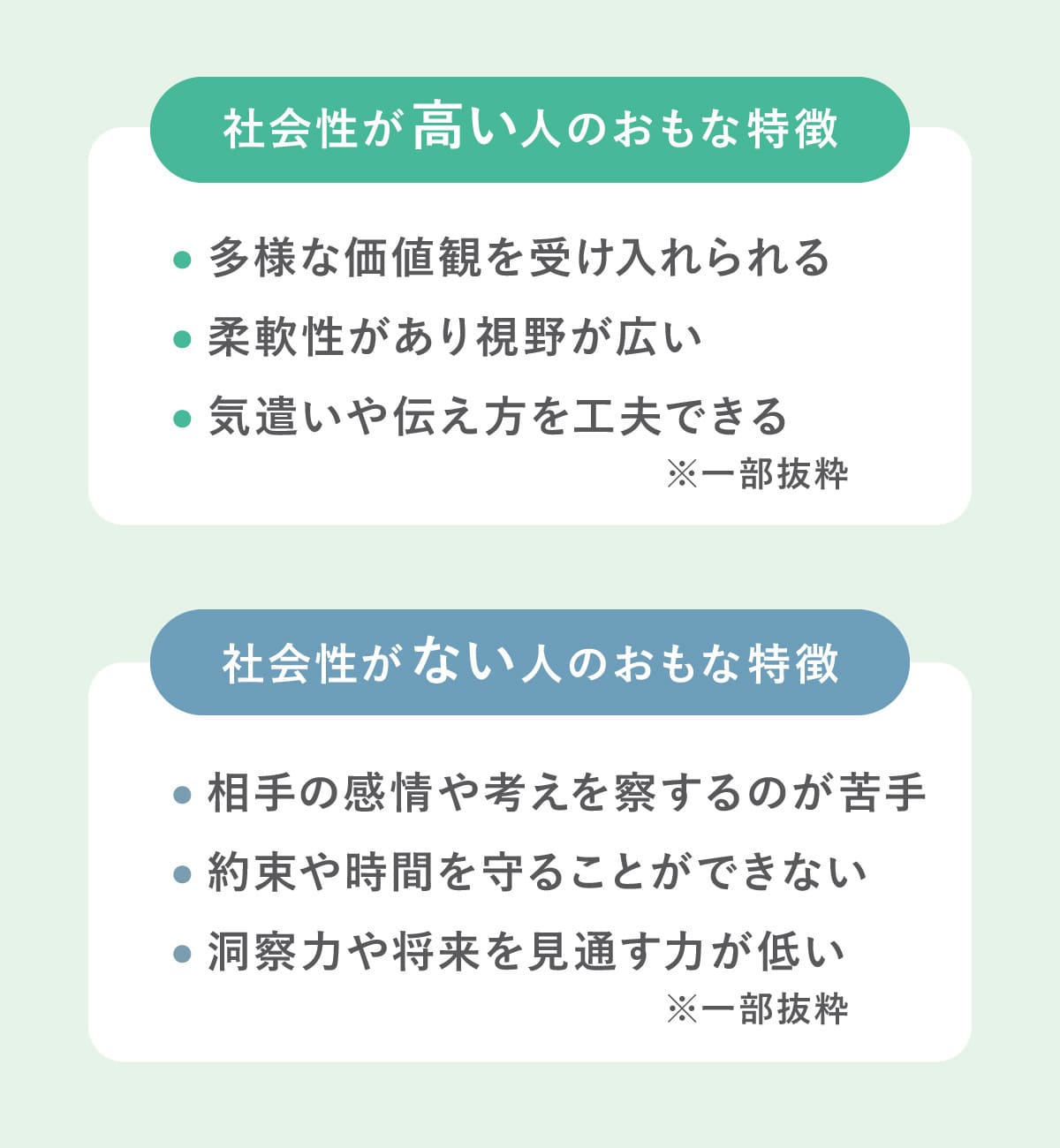

社会性が高い人に見られるおもな特徴は以下の通り。

【社会性が高い人の特徴】

- ルールを守る

- 多様な価値観を受け入れられる

- 傾聴力・観察力が高い

- 柔軟性があり視野が広い

- プラス思考

- 心に余裕がある

- 相手の気持ちに配慮しながら、自分の意見を適切に伝えられる

- 気遣いや伝え方を工夫できる

- 人や物を大切にする

社会性が高い人の特徴は、心に余裕を持ち、相手への思いやりや気遣いをともなったコミュニケーションができる点にある。その結果、仲間や職場だけでなく、夫婦や親子の関係も良好になり、トラブルも起こりにくくなり豊かな人生を送れるようになる。

編集部コメント

今の子どもたちは便利な環境で育つあまり、人や物との関わりに実感を持ちにくい面もあります。だからこそ「人や物を大切にする」「何かに感謝する」ことの重要性を親子で学ぶことで、自分の心を満たし、相手を思いやる感覚につながるのではないでしょうか。

社会性が高い夫婦は、思いやりの気持ちを持ちながらお互いの意見を尊重できるので、どちらか一方が我慢しているといったことが少ないように感じます。

また、夫婦の仲がよく家が安心できる空間であれば、子どもの心が満たされ、思いやりを持てる子に育っていきます。社会性を育むことは人生の幸福において何よりも大切なことだと思います。

社会性がない人の特徴

社会性がない人に見られやすい特徴は以下の通り。

【社会性がない人の特徴】

- 誤解を生むような行動をとりやすい

- 相手の感情や考えを察するのが苦手

- 集団行動がうまく取れない

- 詐欺の被害に遭うリスクが高まる

- 何か問題が起こったときの判断が難しい

- ゴミ出しのルールを守れず、近隣ともめる

- 説明や相談がうまくできず、支援を受けられない

- 約束や時間を守ることができない

- 洞察力や将来を見通す力が低い

社会性がない人にこれらすべてが当てはまるわけではないが、比較的見られやすい特徴として「相手の気持ちを察するのが苦手」「先のことを見通す力が弱い」などがあげられる。

相手の立場で考えることができないから、相手を傷つける発言をしたり、集団行動や公共の場でトラブルを起こしやすくなる。先のことを見通すことができないから、目先の利益を優先して騙されたり楽な方向に流されやすく、金銭面で困窮する場合も多い。

また、ルールやマナーをしっかり守るまじめな人でも、規範意識が高すぎると他人にも厳しくなる傾向がある。これも相手の立場で考えるという観点では、社会性が低いと言える。

自分ができているからといって相手にも同じように求めるのではなく、自分と他人を切り離して考えることが大切です。とくに親子の関係において規範意識の高い親は子どもを追い詰める傾向にあるので注意が必要です。

「正論」では子どもは育ちません。「受け入れやすい伝え方」に留意することで人間関係は大きく改善します。

【年齢別】社会性の発達段階

社会性の発達に影響を及ぼす要因は、年齢とともに変化していくが、基本的には先生や友達との関わりや親子のコミュニケーションで身につく。

| 年齢 | 社会性に影響を及ぼす環境や行動 |

| 新生児期(0~1歳) |

|

| 乳幼児期(2~3歳) |

|

| 幼児期の発展(4~6歳) |

※一般的に社会性が身につき始める年齢 |

| 児童期(6~12歳) |

|

| 青年期(12~18歳) |

|

個人差はあるものの、一般的には4~5歳ごろから社会性が身についてくるとされている。4歳ごろになると、鬼ごっこやカルタなどのルールがある遊びを理解できるようになり、「順番を待つ」「約束を守る」「協力する」といった社会性の基本的な要素を学ぶ機会が増えることで、社会性が身につき始める。

【社会性が育まれると】

- 親子関係が良好になる

- 人付き合いが良好になり良い仲間に恵まれる

- 思春期での反抗期で手を焼かない

- 心が満たされ人生が豊かになる

- トラブルに対して親に相談ができる(詐欺被害などを回避するきっかけになる)

親子での適切なコミュニケーションによって社会性は育まれます。親子関係が良好だと思春期においても会話する機会が多くなり「お金を貸してと言われた」など複雑な交友関係の問題に対しても、相談に乗ったり知恵を授けたりすることができるので、子どもにとっては大きな実りになります。

子どもが社会性を身につける方法

- 子どもに向ける眼差しを再確認する

- 家族間のコミュニケーションを増やす

- 遊びを通してルールを守る・協力する経験を積ませる

- たくさんの人と関わりを持たせる

- 共同作業の経験を増やす

- 物を大切にする重要性を学ぶ機会を増やす

- 失敗したときやうまくいかないときの対処法を育む

子どもに向ける眼差しを再確認する

「将来が楽しみだ」「愛らしいな」「頼もしいな」「大丈夫かな」「迷惑かけないか心配」「面倒を起こすから厄介だ」など、日頃から「親が子どもにどのような眼差しを向けているか」は子どもの成長に多大な影響を及ぼす。

【子どもは無意識に親の気持ちを感じ取っている】

- 自信を持てなくなる

- 自己肯定感が下がる

- 劣等感を持つ

- 自分を肯定できるようになる

- 自分を好きになれる など

※さまざまな影響を及ぼす

そのため、子どもをどのように捉えているか再確認し、できるだけよいところに目を向けて、肯定的眼差しを向けることが大切。

親が我が子をどのように見るかによって子どもの自信や自己肯定感を大きく左右します。

また、社会性は子どもに「何かをさせる」だけでは育ちません。日々起こる場面場面において適切な関わりや声がけによって、子どもの視点が広がり社会性が時間をかけて育まれていきます。

まずは親自身がどのような態度や姿勢で生きていくかを見直すことが、子どもの社会性を大きく伸ばす糸口につながります。

家族間のコミュニケーションを増やす

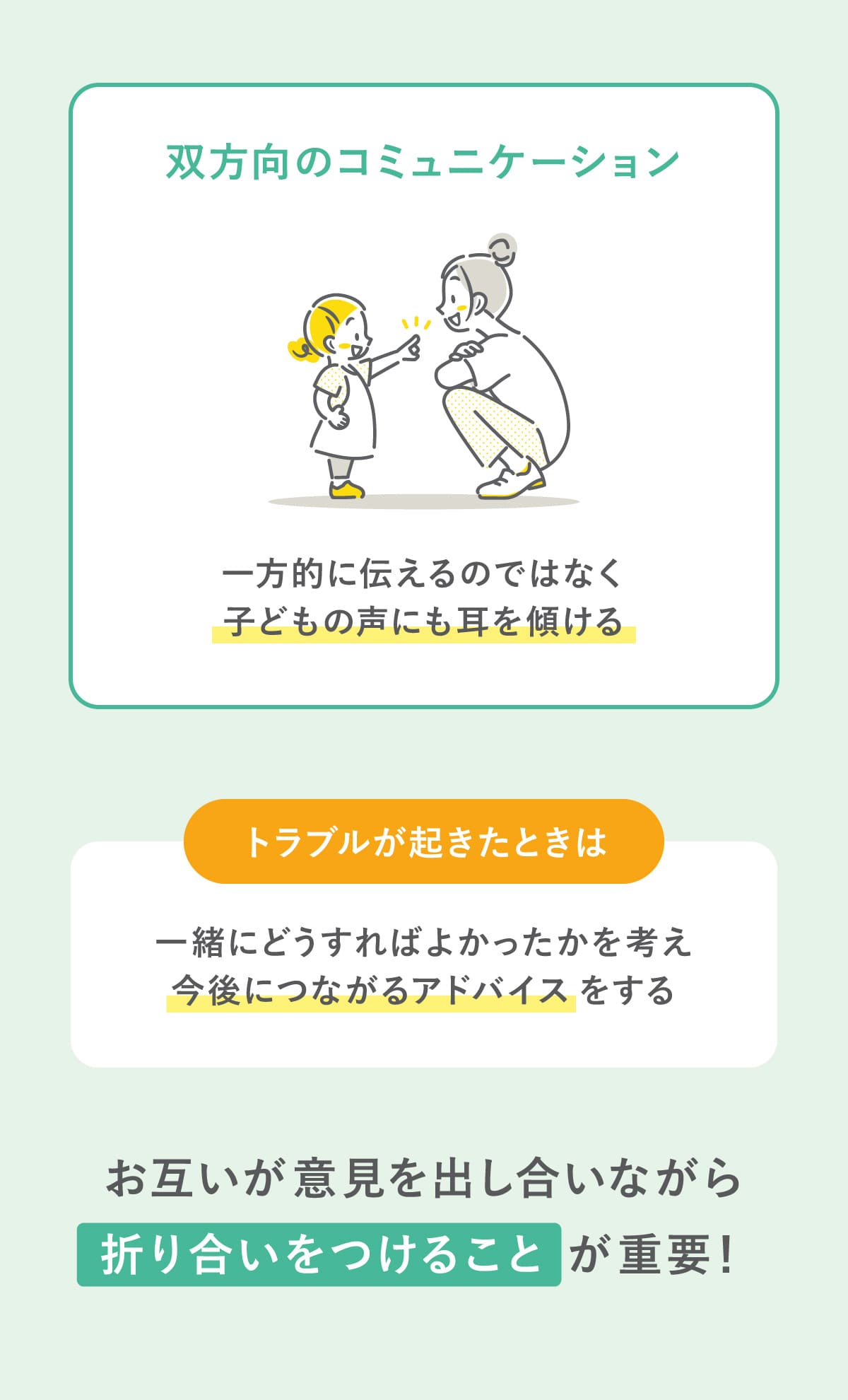

会話をする際は、一方的な会話にならないよう留意し、子どもの声に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを意識することが大切。

子どもとのトラブルは成長のチャンスと考えましょう。ただ叱るのではなく、「一緒にどうすればよかったかを考え、今後につながるアドバイス」を繰り返すことで、親子で一緒に社会性を育むことができる。

どちらか一方が我慢したり従うことで成り立つ関係ではなく、お互いが意見を出し合いながら折り合いをつけることが健全なコミュニケーションにつながる。これは夫婦関係でも同様に、対等なやり取りが重要になる。

子どもは親の行動をよく見ています。パートナーや友人などとの接し方でも「伝え方」や「気遣い」など、お手本となる行動を示すことが大切です。

また、場を円滑に収めるために「がまん」するのではなく「誠意を持って伝える」必要性も伝えてあげてください。

遊びを通してルールを守る・協力する経験を積ませる

遊びを通じて得られるものは多いが、社会性を育むという意味では、どういう遊びをするかよりも、遊びを通じて「ルールを守る」ことや「友達と協力する」といった経験を積むことが大切。

そういった意味では、外での遊びだけでなく、室内でのボードゲームやカードゲームでも社会性を育める。また、うまくできなかったことを親子で話し合い、「次はどうすればいいか」「違う遊びにも活かす方法」などを一緒に考えることも、社会性を育むうえでは重要。

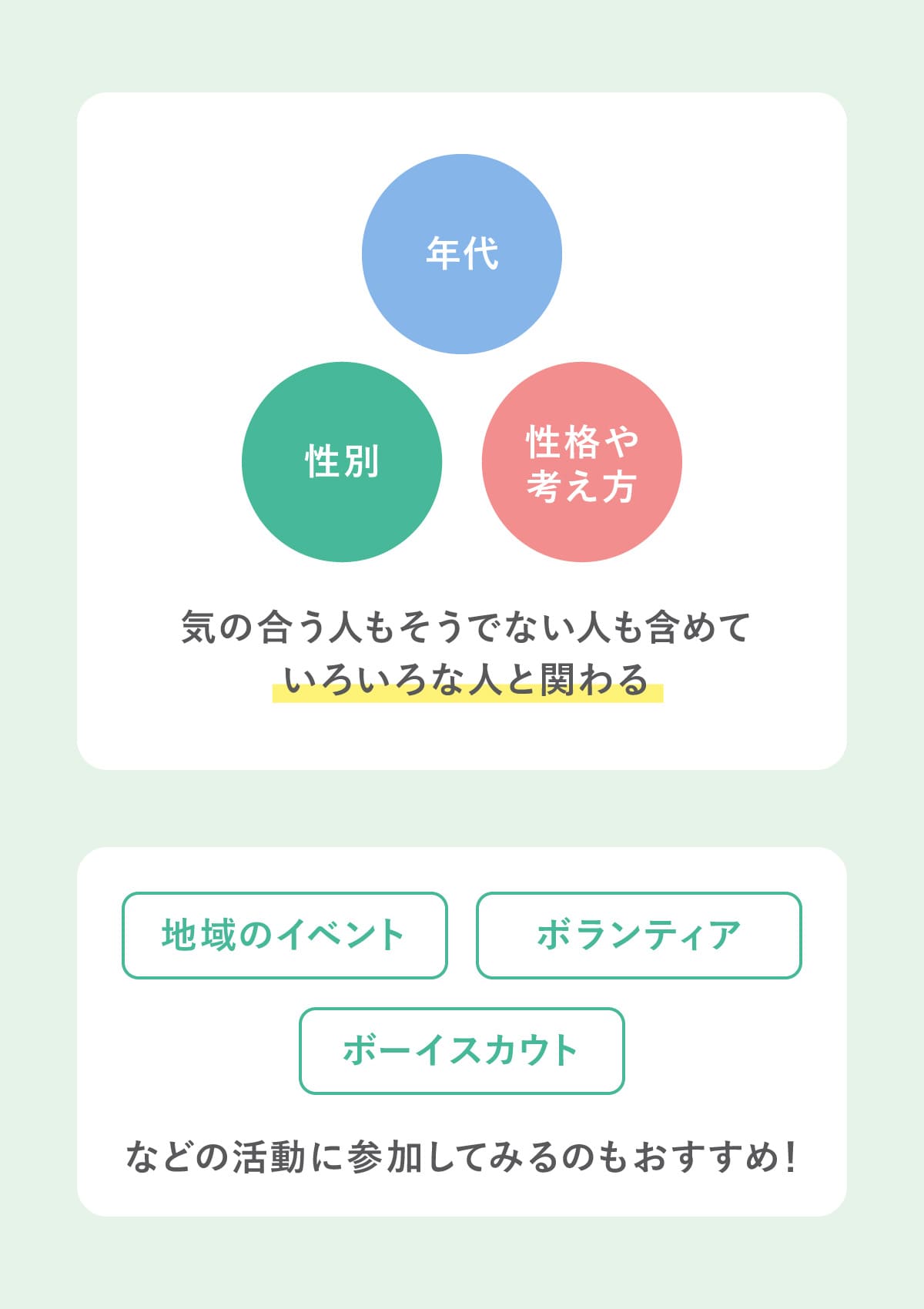

たくさんの人と関わりを持たせる

性格の合う人もそうでない人も含めていろいろな人と関わることで、社会性を育むことにつながる。たとえば、地域のイベントやボランティア活動などに参加することで、普段とは違う人と関わることができ、そこでの体験を家族で話す機会も生まれる。

また、普段から「さっきのお店の人は目を見て笑顔で話してくれて感じがよかったね」といった会話をすることで、子どもが「ちゃんと目を見ないと話しを聞いていない感じがする」とか「笑顔で話しをすると安心する」といった感覚を身につけやすくなる。

社会性を育む経験として、親子で何をしたらよいかわからない方に、ボーイスカウトはとてもおすすめです。親子で参加でき、さまざまな年齢の人と自然の中で貴重な体験ができます。

また、こうした体験だけでなく、日々の生活において感じたことを子どもと共有し、世の中にはいろいろな人がいることやよりよい行動を促してあげてください。

共同作業の経験を増やす

「親子で料理をつくる」「掃除を一緒にする」など、協力してできることならなんでもOK。楽しい時間を共有することで親子の絆が深まり、達成感や充実感が得られる。

また、「材料をこぼした」「料理を焦がした」などの失敗をしたときに、フォローやアドバイスをすることも大切。

子どもは、失敗したときに親がどのように接してくれたかをよく覚えています。そして、学校でクラスメイトや先生に似たような言動を取っていることも多いのです。

親子で過ごせる時間は長いようで意外に短いもの。限りある親子の貴重な時間をぜひ楽しんでください。

物や食べ物に感謝する機会を増やす

体験を通じて「感謝の気持ち」を育むことで社会性を育むことができる。たとえば、農業体験を通じて「育てる人・運ぶ人・お店で売る人・買って調理する人など多くの人の手がかかっている」ことを構造的に知ることで、食に対する感謝の気持ちにつながる。

体験だけで終わらせず、親が感謝の心を言葉に出して「子どもと感じ合う」ことで感謝の思いが育まれていく。

編集部コメント

現代は便利さが当たり前になりすぎて、こうした「生産の裏側」や「誰かの関わり」に気づきにくい時代ともいえます。だからこそ意識的に「物を大切にする体験」を持たないと、思いやりが育ちにくいのかもしれません。

Sobagniが大切にする「物に愛着を持ってそばに置く」という姿勢は、便利さに流されがちな日常の中で立ち止まるきっかけにもなります。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

失敗したときやうまくいかないときの対処法を育む

楽しいときやうまく進んでいるときは誰しも調子よく過ごせるが、「うまくいかないときや失敗したときにどのように対応できるか」で親の対応に大きな差が出る。

こうした対応の仕方を、日々の関わりの中で子どもは自然に学んでいる。うまくいったときに褒めるだけでなく、「失敗やうまくいかないときこそチャンス!」と捉えて、アドバイスや励ましの言葉を掛けてあげよう。

社会性に問題がないように見えて心に負担を抱えている人もいる

一見、社会性が高く見える人でも、動機(思いやりからか・承認欲求からか)によって心理的影響は大きく変わります。たとえば、「人に嫌われたくない」「いい人に思われたい」といった恐れが動機となっている場合、外ではうまく振る舞えても、家に帰ると我がままになったり疲れ果ててしまうなど、心に負担を抱えやすい。

【心に負担を抱えやすい人の特徴】

- 利己主義と思われたくない

- 人から嫌われるのが怖い

- 自分に自信がない

- NOと言えない

- 承認欲求が強い

- 我慢したり人に合わせたりしてしまう

このような「負の社会性」を持っている場合、心の負担をなくすためには、自己分析をして原因を特定し、捉え方の改善を図りましょう。

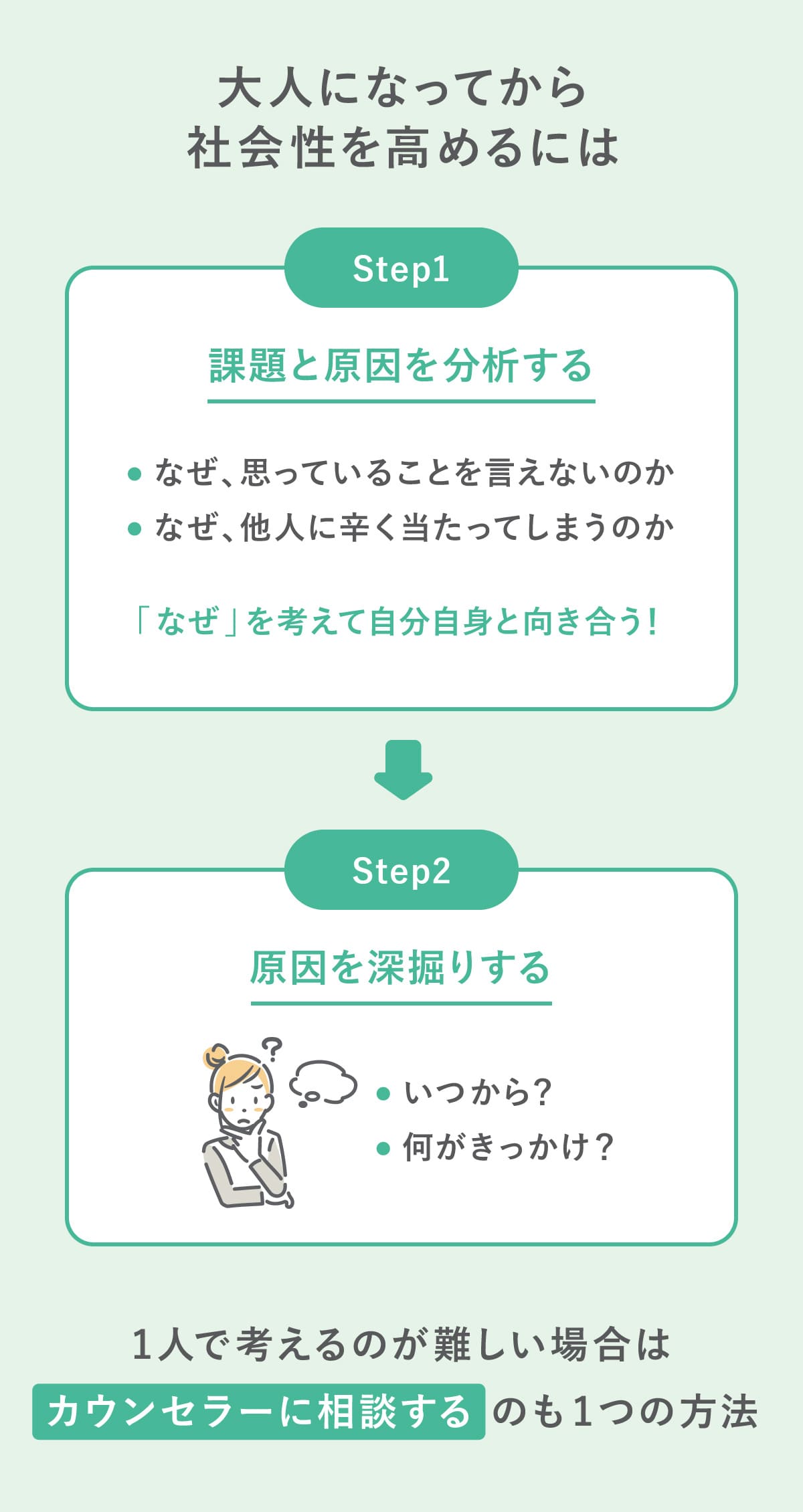

大人になってから社会性を高めるには

まずは現状の課題とその原因を分析することが第一歩。「なぜ思っていることを言えないのか」「なぜ他人にキツイことを言ってしまうのか」など、「なぜ」を考えて自分自身と向き合うことで、自信のなさや劣等感・自己肯定感の低さ・自己嫌悪などのネガティブな感情が見えてくる。

次のステップとして「いつから・どのようなきっかけでネガティブな気持ちを持つようになったか」を考える。たとえば苦手なことがあったとき、周囲がそれに固執して「ダメな子だ」というメッセージを与えれば劣等感につながってしまうが、「〇〇は苦手でも〇〇は得意じゃないか!」というメッセージをもらえた子は劣等感を持たない。

劣等感や自信のなさは本人の問題ではなく、周囲の人たちによって作られたイメージに捉われることで、自分の性格を無意識に決めてしまっている場合が多い。1人で取り組むのが難しい場合は、カウンセリングに通うのも1つの方法。カウンセラーは、課題を順序立てて整理し、改善に向けてサポートしてくれる。

自信を持てなかったり、劣等感で辛い思いをしていても、原因を洗い出し自分について適切に捉えられるようになることで、自然と改善していきます。私の長年の経験から、とくに柔軟性のある人は改善が速いです。

社会性に関するQ&A

自分の社会性がどれくらいか知る方法は?

A:身の回りでトラブルが起こっていないかを確認する

自分の社会性を客観的に判断するために、まずは身の周りでトラブルが頻発していないかを振り返ってみてください。

もしトラブルが多い場合、自分の社会性に問題があるかもしれないと気付くことが、改善への出発点となります。振り返りの際は、以下のチェックリストも活用してください。

□子どもだけでなく子どもの友達のことが気にならない。つい比べて焦ったり不安になったりすることはない

□自分の子どもより優れた子がいると微笑ましく思う

□ママ友が(ママ友の)子どものよいところを話すと嬉しい気持ちになる

□ルールやマナーを守ろうと思う

□人を見返したいという気持ちはない

□人の成功や幸せを素直に賞賛できる

□自分のことが好き

□人の幸運に嬉しく思う

□人の辛さや悲しみが自分も同じように感じる

□周囲の人が自分よりよい暮らしをしていると自分も頑張ろうと前向きに思える

□いい人・できる人を思われたくて無理をしてしまうようなことはない

□さほど親しくない人に冷たい言動や態度をされても大して落ち込まない

□不当なことや嫌なことは誠意をもって伝えられる

□自分の意見や気持ちを工夫して上手に伝えられる

□自分は仲間に受け入れられるだろうという安心感を持っている

□物事を比較的前向きに捉えられる

□人付き合いは積極的な方だ

□心が安定して満たされている

□長くお付き合いしている友達がいる

□心の内を素直に話せる友達がいる

□お付き合いしているグループ内で自分に関わるトラブルが起こるようなことはめったにない

□自分の気持ちに素直に行動している 食べたくない→食べない 行きたくない→行かないなど無理しない

□自分を大切にしている 疲れていたら無理にやらない

□配偶者とうまくいっている

□子どもとうまくいっている

□人と関わることは楽しい

□人に忠告されたら感謝して柔軟に受け入れている

□相手の立場になって物事を考えられる

□多少のトラブルがあってもメンタルをコントロールできる

□つい友達や仲間に同調してしまう NOと言えない

□人に嫌われるのはとても怖い

□人が自分をどう思っているかとても気になる

□人といると疲れる

□人に「いい人」と思ってもらいたい

黒のチェック:多いほど社会性が高く、幸福に過ごしやすくなります

青のチェック:多いほどマイナス動機の社会性を持っている可能性があります

※阿部教育研究所 開発セルフチェックより抜粋

子どもが学校に馴染めない場合はどうすればいい?

A:原因を明確にしたうえで個別の対策を取る

まずはどういった理由で馴染めないのかを明確にすることが重要です。原因によって対処方法は大きく変わってきます。

| 先生と合わない |

※親は学校での様子を直接見ているわけではないため、子どもが悪く捉えているだけの可能性も |

| 仲間とうまくコミュニケーションが取れない |

※先生にも協力を仰ぐ |

| 友達ができない |

|

| 過去のトラウマがある |

|

| 勉強が難しい・嫌い・苦手・簡単すぎて退屈 |

※退屈な場合は先生に相談し可能な計らいをしてもらう(テスト前に予習をするなど個々に合わせた対応を) |

| 集団が苦手・怖い |

保健室登校など安心して登校できるよう相談し、可能な配慮をしてもらう ※なぜ集団が怖いのか、原因を見つける |

ASDの傾向がある場合はどうすればいい?

A:周りに正直に伝えることが第一歩

周りの人に、「私ASD傾向があって人の気持ちを想像するのが苦手なの。変なこと言ってたら教えてね」と伝えておくことが大切です。誠意を持って素直に生きていれば、多少失礼なことをしても「あの人は悪気がないから仕方ない」と受け入れてもらえるはずです。

また、感情を読み取るのが苦手だとしても、場面に合わせた適切な挨拶の文言を覚えたり「〇〇のときは△△の行動を取るのがベスト!」というふうに、状況に応じて行動を結びつけることで、人間関係も円滑に進められるようになります。

大学時代から家庭教師を務め、銀行に勤務したのち教育の分野に戻る。18年間塾経営に携わり、有名私立中学校の合格者を多数輩出してきた。

「学習効果を上げるためにはメンタルの安定が不可欠」という独自の観点に基づき、2016年「阿部教育研究所」を設立。志望校への合格や成績向上に向けた指導だけでなく、やる気がない、勉強が嫌い、発達障害、境界知能、個性が強いお子さまの指導や、親子関係、兄弟関係、夫婦関係のカウンセリング・コーチングを通して改善を図った数多くの実績がある。

2011年11月より、日本経済新聞にて教育に関するコラム『親和力』を連載(全43回)。

・阿部教育研究所HP

・Instagram