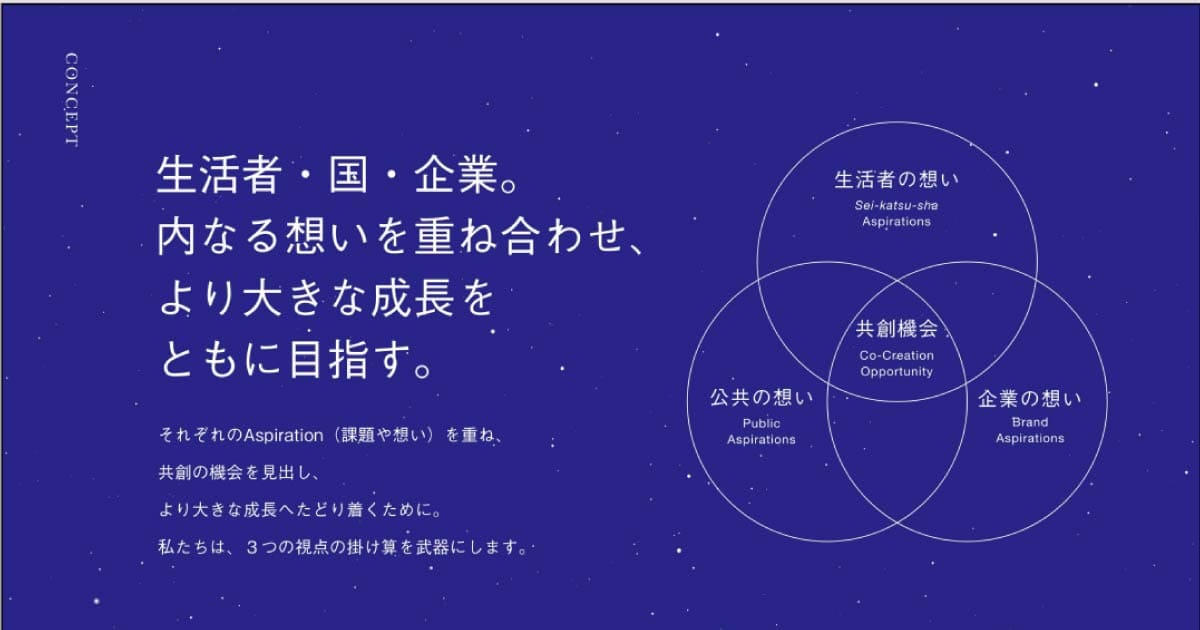

広告やマーケティングの枠を超えて、社会のルールをアップデートすることにもクリエイティビティで挑戦する動きが生まれている。株式会社博報堂内で立ち上がった、生活者、国、民間企業が一体となり、社会課題解決を推進する官民共創クリエイティブスタジオ「PROJECT_Vega」だ。

Vegaは、2025年8月に新たな提供サービスとして「Creative PA(パブリックアフェアーズ)」をスタートさせた。「Creative PA」は、博報堂独自の「生活者ルール発想」に基づいたアプローチで、企業の事業成長の支援とともに、よりよい社会変革の実現により生活者への新たな価値提供を提供する。

Vegaを率いるエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターの近山知史さんと、クリエイティブ・ディレクターの永渕雄也さんは、「正しさ」ではなく「楽しさ」から社会を動かしていく。二人が語るのは、仕事を“やらされること”から“自分の意思で楽しむこと”へ。また、その変化がもたらすウェルビーイングな働き方のリアルである。

今回は、クリエイティブの原点からチームで働くことの意味、そして“楽しむ”という生き方の力についてWellulu編集長・堂上研と語り合った。創造の現場から見えてきた「ウェルワーキング(※)」を叶えるヒントをお届けする。

※ウェルワーキング(Well-Working):「Wellulu」では、ウェルビーイングな状態で働いている状態と定義する

近山 知史さん

株式会社博報堂 PROJECT_Vega エグゼクティブクリエイティブディレクター/クリエイティブ リード

永渕 雄也さん

株式会社博報堂 PROJECT_Vega/博報堂ケトル

クリエイティブディレクター/PRディレクター/Creative PA コレクティブ リード

2003年に株式会社博報堂入社。その後、TBWA\HAKUHODO、博報堂コーポレートコミュニケーション局、PR戦略局、総合プランニング局、αクリエイティブ局を経たのち「PROJECT_Vega」に参加。博報堂ケトル所属。ACCグランプリ、JACE、JMA、PRアワードグランプリなど、多数の受賞歴を持つ。

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu 編集長

1999年に株式会社博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

社会のルールを“可能性に変える”クリエイティブ。「PROJECT_Vega」と「Creative PA」の現在地

堂上:今日はお二人にお会いできるのを楽しみにしていました。最近、博報堂の中で「PROJECT_Vega(以下 Vega)」が取り組む「Creative PA(以下 CPA)」といった新しい動きが注目を集めています。いずれも、広告やマーケティングの枠を超えて、社会の仕組みそのものを変えていこうという試みですよね。

今日は、プロジェクトを牽引しているお二人がその現場でどんな挑戦をしているのか、そして「クリエイティブの力で社会を変える」とはどういうことなのかを伺いたいと思います。

近山:Vegaは、行政や企業、生活者をつなぐ「官民共創クリエイティブスタジオ」をビジネスドメインとして掲げています。私たちの活動の焦点は、広告やキャンペーンをつくるだけではなく、社会全体のスケールの大きな成長を描くこと。国や行政、民間企業など、官民の立場を超えた共創体制を築き、フラットな関係でプロジェクトを推進しています。

永渕:CPAの取り組みは、社会課題を他人ごとではなく“自分ごと”として捉え、立場や業種を越えて共に考える。政策や制度づくりに寄り添いながら、生活者のリアルな声をすくい上げ、社会全体の行動変容を促すことを目指しています。

堂上:どちらも「広告」という枠を超えて、行政や制度の領域に踏み込み、社会や文化そのものをデザインしているように感じます。

近山:私たちが扱っているのは、“正しいこと”を広めることではなく、“共感の輪”をどう広げるか。制度やメッセージを人々の感情に訴えかけることで、社会を動かす。その“人々の心の動き”をデザインするのがVegaのテーマです。

ですから、Vegaではデザイナーやコピーライターだけでなく、行政職員や研究者、まちづくりのプレイヤーなど、立場を超えたメンバーが集まります。異分野間の協働と試行錯誤こそが、新たな文化や価値創造を生み出すカギと確信しています。

永渕:CPAでも、「ルールは制約ではなく、可能性なんだ」という発想で、時代や価値観にズレが起きているものは“創り変えていく”という考え方を大切にしています。ルールは押し付けではなく、みんなが心地よく暮らすための“共通言語”。だからこそ、まず人の意識や関わり方を変えることを重視しています。

堂上:“創り変える”という言葉が印象的です。制度を壊すのではなく、関わる人すべてが心地よくいられる形に整えていく作業ですね。

永渕:VegaとCPAは、異なるアプローチで共通のビジョンをめざしています。CPAが政策や制度の“創り変え”を、Vegaがそれを社会実装へとつなげる実践を担う、そんな関係性にあるんです。両者とも「社会を良くしよう」と説得するのではなく、「社会を一緒に創ろう」という想いで動いています。

堂上:仕事という枠を超えて“生き方そのもの”をデザインしている印象を受けます。VegaやCPAの取り組みは、「よりよく生きる」とは何かを、私たちに問いかけているようですね。

原動力は“人”への想い。クリエイティブの世界に惹かれた原点

堂上:ここからは、お二人がなぜこの道を選び、どんな原体験からクリエイティブの世界を志したのか。その原点を聞かせてください。

近山:私は子どものころから小説が好きでした。人の感情が動く瞬間や、言葉の裏側にある意図を想像するのが楽しかったんです。

大学では映画や演劇にも夢中になり、お芝居をしたり、映像を撮ったりしていました。そんなとき『広告批評』(マドラ出版)という雑誌に出会って、「もっと身近に人の心を動かす表現があるのでは」と気づいたんです。考えてみれば、一番多くの人に届くメジャーな映像って、CMかもしれないと思ったんですね。

堂上:多くの人が日常的に接触し、わずか数秒で人々の感情を揺さぶるという点において、確かにCMほどダイレクトな表現はないかもしれません。

近山:そうなんです。それで広告学校に通い始めました。そこで特に影響を与えてくれた恩師がコピーライターの谷山雅計さんでした。どんなときも全力で授業に来られる姿に、「仕事を心から楽しむ大人っているんだ」と衝撃を受けましたね。

卒業コンペで賞をいただいたのですが、それが「自分のアイデアで人の心を動かせる」と感じた瞬間でした。賞金の5万円は、初めて自分の表現に価値が生まれた体験です。

堂上:自分の感情が人の心に届く瞬間があったからこそ、“表現で人を動かす”という軸が生まれたのですね。

永渕さんは、どんな原体験から“人を動かす仕事”に惹かれていったのでしょうか?

永渕:私は家庭の影響が大きいかもしれません。父は北海道出身で、東京の会社に勤めながらも「北海道に尽くす」と言い続けて働き、母はアナウンサーとして言葉を伝える世界で生きていました。父のように信念を持ち、母のように言葉で人に寄り添うこと。子どもながらに憧れがありましたね。

堂上:お父さまの「誇り」と、お母さまの「言葉の力」。どちらも、今のお仕事に通じていますね。

永渕:はい。その2つが、今でも自分の軸になっています。博報堂に入社して数年は戦略職を学び、行き着いたのは「人の行動を変える仕組みをつくる」ことでした。戦略やPRも、形式や理論ではなく、最後は“人の心”をどう動かすか。そこに惹かれて、コミュニケーションや共感の領域にシフトしていったんです。

堂上:お二人とも、原点にあるのは「人」ですね。クリエイティブの源泉が“他者とのつながり”から生まれています。

永渕:どんなに戦略的な仕事でも、誰かが動いてくれなければ意味がない。だから、自分の仕事は「人を理解し、信じ、巻き込むこと」だと思っています。チームで考えることで、個人では見えなかった可能性が開ける。それが今でも一番面白い瞬間ですね。

堂上:好きなことを突き詰めるだけでなく、誰と一緒にやるかを大切にしている。まさに、「Wellulu」でいう「ウェルワーキング」の実践だと感じます。他者と関わりながら、自分の力を活かし合う働き方は、ウェルビーイングな働き方にもつながっていきますね。

チームの力を信じる。個人と組織をつなぐ「働き方のデザイン」

堂上:広告会社の仕事って、華やかに見える一方で、実際は「クライアントの要望に応える」ことが中心で、自分の意思を入れにくい印象もあります。アートのように自分の作品として世に出すのとは違いますよね。お二人は、そこにどう向き合ってきたのでしょうか。

近山:入社したばかりの頃は、まさにその葛藤の中にいました。若いときは「自分のやりたいことなんて関係ない」と割り切っていたかもしれません。得意先からの課題に100%応えるのが仕事だと。でも今思えば、それは“指示をこなすだけの人”だったんです。そんな仕事は、やっぱり面白さに欠けていました。

堂上:では、どんな瞬間に「自分の意思を入れることが大事だ」と気づいたのでしょう?

近山:挑戦するプロジェクトが続いた時期がありました。前例がないからこそ迷いも多かったのですが、「これはもう誰に何を言われようと、自分たちのチームで腹をくくってやり切ろう」と決めたんです。そこからは与えられた課題をこなすのではなく、“自分の意思で仕事をする”感覚を掴みました。仕事を「やらされるもの」ではなく「自分の仕事」として捉えた転機でしたね。

堂上:会社の仕事を自分ごとに変えるという意識ですね。その瞬間に、働く意味が変わったのでは?

近山:そう思います。もちろん、作家ではないので自由に作るわけではない。でも、自分の意思や感情を抜きにしては、人の心は動かせない。広告は生活者との対話です。作り手の情熱や信念が欠けていれば、そのメッセージはありきたりなものになってしまい、誰が作っても同じ結果に終わります。

永渕:その感覚、すごくわかります。私も仕事をするときには「チームの意思」を大事にしています。クライアントの要望を受けつつ、どうチームの中で“自分ごと化”していくか。誰か一人の情熱が推進力になる。みんなが「これは自分の仕事だ」と思える瞬間に、いいものが生まれるんです。

堂上:お二人の共通点ですね。与えられた課題をこなすのではなく、チーム全体で“自分ごと”として動く。その関係性こそ、VegaやCPAの核になっていると感じます。

近山:本当におっしゃる通りで、Vegaではメンバー全員が主体的に考え、組織の枠を越えて動くことをいつも期待しています。誰かの指示でなく、「やりたい」から動く。それぞれの想いと信頼関係の上で成り立つチームなんです。

永渕:CPAも同じで、“信頼を前提にしたチーム”を大切にしています。上からの指示ではなく、個々の想いを持ち寄って動く。お互いを補い合いながら、最終的には社会を動かしていく。そんなチームの力を信じています。

堂上:チームを「構造」ではなく、「関係性」として捉える。お二人の働き方そのものが、ウェルビーイングな組織デザインの実践ですね。個人の想いとチームの力が共鳴することで、より良い社会を動かしていく。まさにこれからの時代のクリエイティブの在り方だと感じました!

チームの力を信じる。「楽しむ」から始まる挑戦のデザイン

堂上:VegaもCPAも、社会のルールそのものを見つめ直していますよね。そもそも「ルールを変える」とは、どういうことなんでしょうか。

近山:社会は誰かが一方的に決めたものではなく、みんなの共通認識の上に成り立っている。だから、誰かが困っていたり、時代が変わったりしたら、そのルールを少しずつ変容していく必要があると思うんです。Vegaでは、そのために“深い共感”をどう生み出すかを考えています。

堂上:制度を変えるのではなく、人の意識や空気感を変える。その先に社会の仕組みも自然と変わっていく、と。

近山:そう思います。広告は「広く告げる」と書きますが、私は“広く”だけでなく“深く”伝えることを意識しています。世の中では、社会課題解決に取り組んでいるからといって必ずしも、良いこと・正しいことをしている人たちにスポットライトが当たるとは限りませんよね。私たちの役割は、人々の声を単に増幅させることではなく、真に相手の心に届くメッセージへと翻訳し変換すること。これこそが、クリエイティブの本質ではないでしょうか。

誰かの想いを無理に押し付けるのではなく、静かでも確かに深く届く言葉を探し出したい。そうした繊細なコミュニケーションこそが広告の本質だと感じています。

堂上:声を大きくするのではなく、“その人の声が届く形”に翻訳するという姿勢が印象的です。まさにそれは、ウェルビーイングの根底にある「他者との関係性のデザイン」にも通じます。

永渕:私も同じ考えです。CPAでは、制度を直接変えるよりも、まず“人の意識”を変えることを大切にしています。たとえば交通ルールやリサイクルのマナーも、法律で縛るより「みんながそうしたい」と思う空気をつくるほうが強い。つまり「変える」ではなく「創り変える」。それは誰かが上から指示するものではなく、みんなで再編集していくものなんです。

堂上:「Wellulu」でも、慶應義塾大学の宮田教授と開発した「Better Co-Being(共によりよく生きる/多様にして、ひとつ)」という言葉を大切にしていますが、それはまさに“共感を通じて、社会を一緒に編み直していく”ことだと思います。制度を上から変えるのではなく、関わる人の意識が少しずつつながり合い、結果として文化になる。そのプロセスこそが、ウェルビーイングの実践ですよね。

永渕:そうですね。行政や企業と仕事をするときも、ルール創りそのものを目的にしません。大切なのは、関わる人たちがどう意識を変え、どんな言葉を使って語り始めるか。その積み重ねが、やがて文化になると思っています。

近山:Vegaでも社会実装のプロジェクトを行うときは、常に“人の心の動き”を軸にしています。制度や法律を変えるのは時間がかかるけれど、人の心が動いた瞬間に社会は少し優しくなれる。その“心の変化”を可視化したいんです。

堂上:人の幸せや社会の心地よさは、制度ではなく、人の関わりや想いの中で育まれるもの。お二人のクリエイティブは、その「人の変化」を支える仕組みと言えますね。

永渕:そう言ってもらえると嬉しいです。クリエイティブの力って「共感を形にすること」だと思うんです。正しさではなく、温度を持って伝える。そこに、私たちの役割があると思います。

堂上:制度ではなく感情。仕組みではなく共感。まさにそれがクリエイティブの力であり、ウェルビーイングの本質だと感じました。お二人の話を聞いていると、「社会を良くする」という理屈ではなく、日常の感情から変化を生み出している姿勢が伝わってきます。

“楽しむ”から生まれる未来。二人が描くこれからの働き方・生き方とは?

堂上:ここまで伺ってきて、お二人の働き方や考え方の根底には、“楽しむ”というキーワードがあるように感じました。最後に、今お二人がどんなことを楽しんでいるのか、ウェルビーイングな状態をお聞かせください。

近山:最近は、大谷選手の活躍が楽しみで仕方ありません。週末の朝、ドジャースの試合を見ながらアメリカのビールを飲むのは最高のご褒美です。これまで特定の誰かを応援するような推し活はしてこなかったんですが、彼を見ていると純粋に元気をもらえる。誰かを応援できるということが、これほどまでに喜びをもたらすものだと、改めて噛みしめています。

堂上:大谷選手の活躍は、誇らしい気持ちと同時に、勇気が湧いてきます。先日のナショナル・リーグ優勝決定の試合も、こんな漫画を超えたストーリーを歩む人がいるのか、と活躍を楽しませてもらっています。誰かの頑張りに心が動くって、応援する側も、自分のウェルビーイングにもつながりますよね。

近山:仕事も同じで、正解を探すより「誰と何を面白がれるか」を大切にしています。仲間たちと創っている共創の時間そのものが楽しい。結果として、それが質の高い仕事にもなるんですよね。

堂上:大谷選手の「MVPトロフィー」を個人というよりも、チームで勝ち取った、という行動も、すごいですよね。個人より、チーム。そんな、チームとの関わりやつながりが共感を生んでいます。

永渕:私は、新しい環境や人々との出会いは最高のウェルビーイングを感じます。会話が始まると一気に距離が近づく。あの“心の結びつきを感じる瞬間”がすごく好きです。

堂上:まさに、好奇心から生まれるウェルビーイングですね。人と関わることを楽しめるって、働く上でもすごく大事な力だと思います。

永渕:私は、もともとは人見知りなんですが(笑)、出張先で初めて入ったお店で出会った人と話が弾んだり、思いがけない会話から新しい視点を得られたり。そうした偶然の連鎖が次の企画や共創につながっていく。楽しさは単なる感情ではなく、極めて実践的な創造の原動力なんですよね。

堂上:お二人とも、楽しむことをすごく自然体で捉えていますね。成果や正しさじゃなく、「今この瞬間を味わう」という姿勢を感じます。

近山:Vegaの活動では毎回新しいテーマや行政との共創など、前例のない取り組みが多いのですが、メンバーが「これ、面白そうだからやってみよう」と自発的に動き出す瞬間が一番ワクワクします。

永渕:CPAも社会課題を扱うからこそ、そこに「自分からやってみよう」と火がつく瞬間をどう生み出すかはいつも大切にしています。

堂上:好きな人と、好きな場所で、好きなことを語り合う。その連続の中に、働くことも、生きることも自然に溶け込んでいくのだと思います。今日の対話を通して、自分らしく働きながら、人との関わりの中で心が動く瞬間こそが、ウェルワーキングな状態だと改めて感じました。近山さん、永渕さん、楽しく働くためのたくさんのヒントをありがとうございました。

お二人のようなトップクリエイターが、世の中の常識を疑い、新たな価値を見出し、文化や価値観を紡ぎ出す。そんな仲間がどんどん渦のように増えていくと、ウェルビーイングな人たちが増えるように感じます。ぜひ、一緒に何か楽しい世の中や未来をつくりたいですね。どうもありがとうございました。

「博報堂WEBマガジン センタードット」関連記事

クリエイティビティ×パブリックアフェアーズで新たな可能性を拓くCreative PA。生活者ルール発想で「ルールをチャンスに」

2003年に株式会社博報堂入社。2010年TBWA\CHIAT\DAYで海外勤務経験、TBWA\HAKUHODOへ出向を経て2022年より博報堂へ帰任し官民共創クリエイティブスタジオ「PROJECT_Vega」を立ち上げ。CMプラナー出身。カンヌライオンズゴールド、アドフェストグランプリ、「注文をまちがえる料理店」「あきらめない人の車いすCOGY」で二度のACCグランプリなど国内外で受賞多数。明治大学、一橋大学などで講師を務める。

https://www.hakuhodo.co.jp/vega/