「好きなものを食べて、好きな暮らしをしながら健康でいられたら」

そんな理想を叶えようと、腸内細菌と予防医学の最前線で挑戦を続ける株式会社 bacterico 代表取締役・菅沼名津季さん。食品メーカーでの研究を経て、2020年に起業。この夏にはEXPO 2025 大阪・関西万博で個人専用のオーダーメイドビフィズス菌サプリメント技術を展示するなど、腸内フローラを起点としたウェルビーイングを探求し続け、注目を集めている。

「腸内細菌は会社の社員のようなもの。多様で栄養の行き届いた“組織”をつくれば、心も体も健やかになる」。そう語る菅沼さんに、理想的な腸活や腸と脳の関係など、知られざる腸の世界をWellulu編集長の堂上が伺った。

菅沼 名津季さん

株式会社bacterico 代表取締役

小林 宣文さん

株式会社bacterico CHO

大学院卒業後、自動車開発関連企業に入社。精神疾患を患った友人のサポートをきっかけにテクノロジーを用いたヘルスケアの課題解決に興味を持ち、メンタルヘルスのバイオベンチャー株式会社RESVOを立ち上げ、シード期に1.1億円の資金を調達。道半ばでうつ病を発症し、回復後、自身の経験も踏まえて、経営者・フリーランスのメンタルヘルスを支援するRe(アールイー)を創業。代表を務める傍ら、bactericoのCHOも担う。

堂上 研

株式会社ECOTONE 代表取締役社長/Wellulu編集長

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

“防げたかもしれない死”が、予防医学への関心の原点

堂上:今日は忙しいなかお越しくださりありがとうございます。どんどん有名人になられていくbacterico代表の菅沼さんです。菅沼さんは、Wellulluで対談させていただいたヨコグシスト®︎の伊能さんにご紹介いただきました。

菅沼:今日は、楽しみにしていました。やりたいことはまだたくさんあるので、あと100倍くらい頑張らないと、と思っています(笑)。

堂上:大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンでは、個人専用オーダーメイドビフィズス菌サプリメント技術のコンセプトが展示されていましたね。僕も興味深く拝見していました。まずは簡単に自己紹介をお願いできますか?

菅沼:株式会社bactericoという会社を2020年に創業しました。腸内細菌と予防医学の研究を通して、誰もが健康で幸せになれる世界の実現を目指しています。具体的なサービス内容としては、妊活・妊娠中の女性、ダイエット中の方に向けた腸内フローラのパーソナル検査と食事指導のサービスを展開しています。また、慶應義塾大学薬学部でも、アントレプレナーシップについての授業を担当しています。

堂上:そうなんですね。今までアントレプレナーシップの授業なんてありましたっけ?

菅沼:まだ始まったばかりの授業なんです。薬学部の学生たちに、起業のやりがいや苦労などを伝えています。

堂上:僕も今年の春からiU 情報経営イノベーション専門職大学で教授を務めているのですが、年間60コマくらいあって、面白いけれど結構大変なんですよ。菅沼さんも忙しいのに授業までされているとはさすがです。

今日は菅沼さんがなぜ予防医学の世界にたどり着いたのか、そして、なぜ腸内細菌に行きついたのか、その辺りを深掘りできればと思っています。僕自身も腸活に興味があって、どこかのタイミングでWelluluで腸活特集をしたいと思っています。

菅沼:高校生で進路を決める頃、人の役に立つ職業ってなんだろうと考えたときに、お医者さんかなと、なんとなく勉強を頑張っていたんです。そんなある日、職場体験で病院に行ったときに若くして亡くなった男性がいて、その横で奥さんとお子さんが大泣きしている現場に遭遇したんです。

その悲しすぎる光景に衝撃を受けて、病気の治療も大事だけれど、その前に病気を予防することのほうが大事なんじゃないかと思ったんです。それで予防医学の研究者になろうと決意しました。最初は遺伝学に強い関心を持ち、悪い遺伝子を組み換えれば病気を予防できるのではないかと考えていました。

堂上:そういったショックな経験がきっかけだったのですね。でもそれから遺伝学を学ばれるというのも興味深いアプローチですね。僕は大学で心理学も学んでいたので、遺伝子にも興味がありました。遺伝学を研究する過程で、どのような心境の変化があったのですか?

菅沼:ガンの研究で、たとえば双子の姉妹がいて、姉はガンになることなく元気なままで亡くなる。一方、妹はガンになり亡くなるという事例があります。ということは、遺伝子だけでなく、生活環境や食事が健康に大きな影響を与えることに気づいたんです。ですので、大学院では病気の予防薬を作りたいと思い、薬学に進みました。

堂上:気づきを得て、自分の進む道を変えながら進んでいくのはすごいですね。ガンは遺伝の要素が大きいのかと思っていましたが、生活習慣も大きく影響している可能性があるのですね。

腸内細菌が全身の疾患と関わっていることを確信

堂上:Welluluはいろいろなところにすぐ脱線して、スタッフにもよく怒られるのですが、菅沼さんはどんな幼少期を経て育ったのか聞きたくなりました。

菅沼:子どもの頃から生きものへの好奇心が強くて、とくにダンゴムシやアリの観察が大好きでした。小学生のときは、アリに塩や砂糖、たこ焼きなどを与えて、何を運ぶか実験していたんです。

堂上:面白い! そんな小さい頃から「なんで」をもって、実験をしていたってすごいですね。なぜ、アリに興味を持ったのでしょうか?

菅沼:アリの行動の複雑さと規則性に魅了されたんです。たとえば、塩を運ぶアリを見て、彼らの社会システムのようなものに興味を持ちました。当時から、生物の仕組みに深い関心があったのかもしれませんね。

堂上:それを聞くと生物学の方向に進んでいきそうですが、そこから人間の身体に興味を持たれたんですね。ご両親からはどんなふうに育てられましたか?

菅沼:学業を大切にする両親でした。そういうとこもあり、勉強が好きか、と言われるとそうでもありませんでした。けれども、勉強を頑張れたのは中学時代の理科の先生がとても良い先生で、その先生が喜んでくれるのが嬉しくて、テストで良い点を取るぞ! みたいな(笑)。

堂上:幼少期からの探究心みたいなものを、今でも持ち続けていらっしゃるのが素晴らしいです。なぜ遺伝学から腸の研究につながっていったのでしょうか?

菅沼:遺伝学を学ぶ中で、病気になるリスクのある遺伝子を持っていたとしても必ずしも病気になるわけではないこと、遺伝子より生活習慣のほうが病気のリスクを上昇させるケースもあることを知ったんです。ということは、遺伝子を組み換えるよりも日々の生活習慣を整えることが大事なのではないか。そんな想いから食品メーカーに就職しました。

そこで出会ったのが「腸内細菌」だったんです。2010年頃は、腸内細菌がうつ病やアレルギー、自閉症、ガンなど、全身のさまざまな疾患と関わっていると言われ始めていました。それを知ったときは、最初は腸がそんなに重要だとは思えなかったのですが、研究を進めれば進めるほど、「腸内細菌は本当に全身の疾患と関わっている!」と確信を得られるようになりました。私の中で「世界中の人を健康に幸せにする」という夢を叶えるひとつの答えが見つかったんです。

堂上:前職の食品メーカーでは研究職をされていたのですよね? そこから起業に辿りついたのは、僕らで言うコンフォートゾーンから抜け出す感じかと思いますが、どんなきっかけで起業につながったのでしょうか?

菅沼:食品会社のシステムは素晴らしくて、私たちが毎日安価でおいしいご飯を食べられるのは食品会社の努力あってこそですし、さらには栄養も含まれていますから、楽しく研究させていただきました。でも、100人いたら100人全員にその栄養素が効果的なわけではないと感じたのです。薬もそうなんですけど、効果の有無は人それぞれです。私は100人いたら、100人それぞれに適したものを作りたかったんです。

堂上:僕らウェルビーイングの世界では、「パーソナライズド」が大きな転換を迎えると思っています。それぞれのウェルビーイングがあるように、それぞれのライフスタイルがある。だからこそ、個々人にあった「生き方」をお互いが認め合える社会をつくりたいと思っています。そういう意味では、菅沼さんが描く世界にも共感しかありません。

腸を会社と捉え、適切な給料と、バランスの取れた「人事管理」を

堂上:じつは僕、先日御社の管理栄養士の方から食事指導を受けました。そこで、バランス良い食事、とくに海藻類やヨーグルトを多く摂るように指導いただいたのですが、ついつい、白米を食べ過ぎてしまいます。もう糖分と炭水化物の摂りすぎなのはわかっているのですが、白米が好きで好きで。炊き立てだと、3〜4杯は食べちゃうんですよね。

菅沼:白米、おいしいですものね。私も大好きです(笑)。

堂上:僕は食事って、人とのコミュニケーションを豊かにする手段だと思っているんです。でも白米は糖質があるので疲れが出やすくなると聞いて、量を控えようとは思っているのですが……これがなかなか難しい。今日は、僕の食の管理のだらしなさを改善するヒントをいただきたいなという思いもあります。

菅沼:腸内細菌の検査では、白米3杯食べる生活でも、今の腸内環境が悪くないかどうかは見ることができます。身体に良い腸内細菌として食物繊維があるのですが、食物繊維って何種類もあるんですね。「堂上さんは、この種類の食物繊維を食べるとAという良い細菌が増えますよ」ということまでは弊社のサービスで提案可能です。

堂上:なるほど。自分の腸内細菌に最適な食材を教えてくれるのですね。昨今は「腸活」という言葉があるくらいですから、たくさんの人が意識しているとは思うのですが、ヨーグルトや納豆を食べると本当に良い菌を取り込めるんですか?

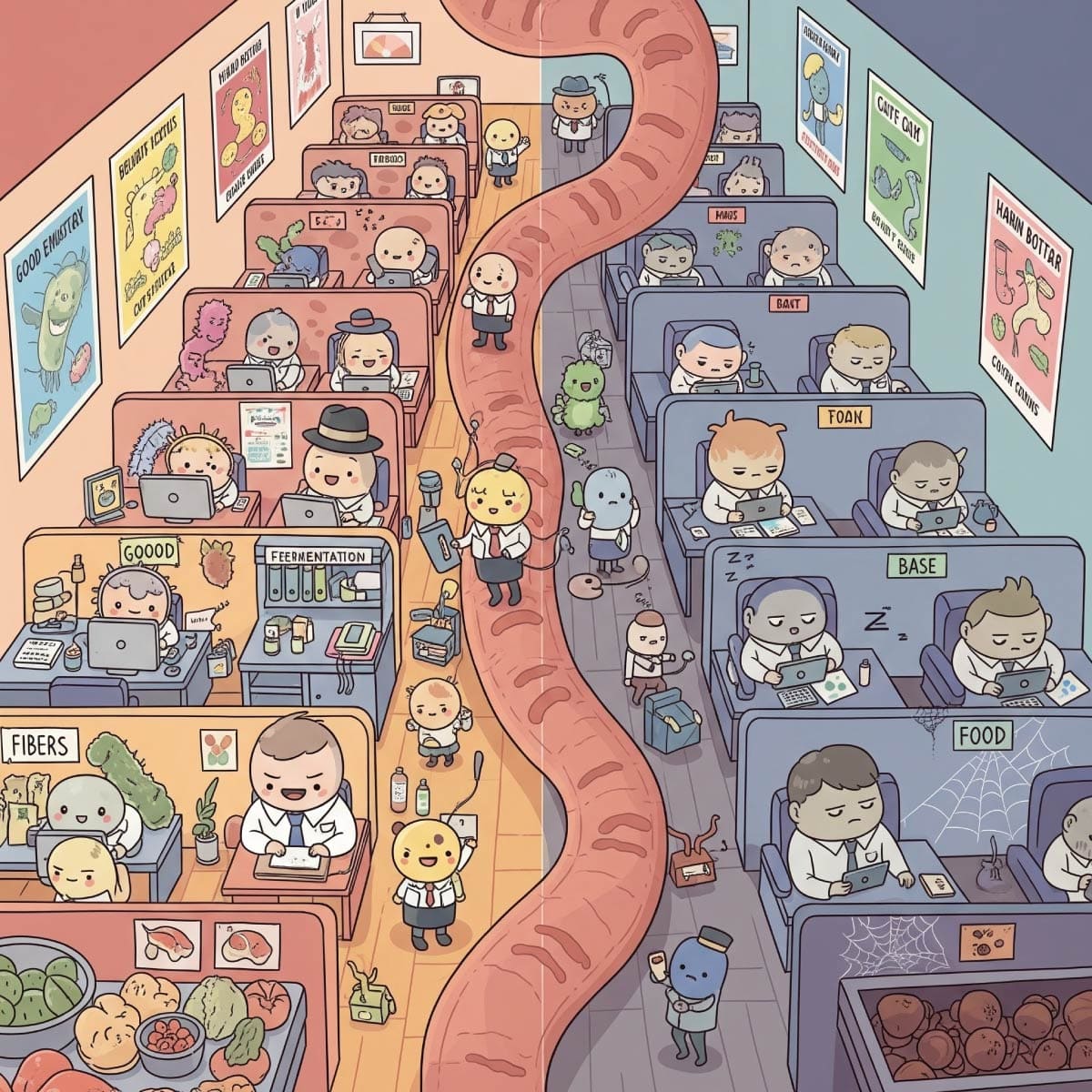

菅沼:取り込むことはできるのですが、定着はしません。外部から取り入れた細菌がずっと滞在することはないんです。腸内細菌は会社の組織と似ていると思っていて、約1,000種類、約40兆個の細菌が、まるで会社の「社員」のように機能しているんです。

菅沼:たとえば会社では多様な社員がいて、それぞれ異なる役割を果たしますよね。腸内細菌もまったく同じで、腸内には「多様性」が重要なんです。

面白いのは、食事や栄養が彼らへの「給料」になること。栄養価の高い食材を与えれば、優秀な「社員」が増えるんです。逆に、たとえば油ものばかり食べていると、調子の悪い「社員」が増えちゃうかもしれません。つまり腸内環境の「経営」は、適切な栄養補給と、バランスの取れた「人事管理」なんです。多様な「人材(細菌)」を確保することが、健康な「会社(腸)」をつくる秘訣なんです。

堂上:とてもわかりやすい例えですね! エコトーン社も腸内と同じように、多様な社員を増やしたいところです(笑)。今の自分が健康かどうかをチェックするには、やはり「便」がわかりやすいと聞きます。腸に健康の元のすべてがありそうな気がしますね。

菅沼:じつは私、腸の研究をし始めてから自分が便秘症だということに気づいたんです。それまで1週間に一回くらいしか便が出なかったのですが、意識的に腸内細菌に適した食材をとることで便秘が改善しました。

堂上:病気にならないことって究極のウェルビーイングですよね。以前、僕自身が食品メーカーの広告マーケティングの仕事をしている頃、「You are what you eat.(あなたは、あなたが食べたものでできている)」って言われ続けてきたんです。人間は何を食べるかが大事だし、適度な運動をして、美味しいものを食べながら健康になる。それが大切だって頭ではわかってるんです。でも、美味しいものはつい食べ過ぎてしまう……。

菅沼:理想は、好きなものを食べて、好きな生活をしながら健康でいられることですよね。でも自分で食事を管理するのは難しいので、伴奏して食事管理をする専門チームをサービスとして提供しています。

腸の状態が精神状態に直接影響する

堂上:ところで、腸と脳のつながりってあるんでしょうか?

菅沼:つながっています。腸と脳のつながりは、発生学的にもとても興味深いんです。もともと腸ができて、そこから神経が伸びていくんですよ。

最近の研究でわかってきたのは、腸の状態が脳に大きな影響を与えるということ。たとえば腸の調子が悪い人は、メンタル面でも不調を感じやすい傾向があると言われています。小学校の先生からも、腸の調子が悪い子は集中力が低かったり、落ち着きがなかったりするという話を聞くことがあります。

堂上:なるほど。そういえば、コロナ期間中に興味深い調査をしました。200〜300人の働く人々に40日間、朝の目覚め、その日のポジティブとネガティブな出来事、そしてウェルビーイングスコアを0から100で記録してもらったんです。

結果、平日はウェルビーイングスコアが低く、ストレスレベルが高かったんです。休日になると、スコアは上がるんですよ。とくに面白かったのは土曜日。ストレスレベルは下がっているのに、体調不良の報告が増えたんです。もしかすると金曜日の暴飲暴食が原因かもしれませんし、ストレスがたまりすぎて身体に異変が起きたのかもしれません。

菅沼:まさにその通りです。ストレスは腸内環境を乱し、免疫機能や精神状態に悪影響を及ぼします。腸とメンタルヘルスの関係については、弊社のCHOである小林が詳しいのでバトンタッチしますね。

小林:小林です。よろしくお願いいたします!

まずストレスには「ユーストレス」と「ディストレス」の2種類あるんです。ユーストレスは、「頑張るぞ!」というポジティブなテンションを上げるようなストレスのこと。一方、ディストレスは外的要因などによる悪いストレスで、満員電車や理不尽な状況など、コントロールできないストレスや過度なストレスです。

ストレス対処には基本的に3つのアプローチ、「対決(解決)・回避・発散」があります。

1つ目は、ストレスの原因そのものを「解決」すること。とくに事業者は課題解決を目指すので、このアプローチを取りがちです。

2つ目は、ストレスをうまく回避または再解釈する方法。たとえば、「リフレーミング」といって、脳に「これはストレスではない」と意識的に働きかけるんです。認知的に捉え直すことで、ストレスの影響を減らすことができます。また、行動を変えることも大切で、苦手な人がいれば距離を置くとか、直接コミュニケーションを取って状況を変えるなど、具体的な行動でストレスに対処できます。

3つ目は、スポーツやお酒など、一般的に言われる「ストレス発散」の同義と捉えてください。

堂上:わかりやすいです! 自分はどういうストレスがあるのかを体系化しておいて、対処法を準備しておけばいいのですね。

小林:その通りです。ストレスに対処するための行動や思考のことを「コーピング」というのですが、現代社会では、さまざまなストレス要因が存在するため、コーピングのスキルを身につけることが非常に重要です。コーピングを効果的に行うことで、ストレスによる心身への悪影響を軽減し、ウェルビーイングな生活を送ることができます。ストレスの原因を特定して、自分にあった方法を選ぶことが大切なんです。

堂上:ウェルビーイングなライフスタイルを送れていない人には、人間関係が上手くいっていない方が多くいます。ある程度のストレスは大事ですが、ストレス過多になると身体が反応してしまう。だからこそ、外部環境を変えていくことや、今この状態を楽しみや成長につなげるという思考が大切になってくるのですね。

小林:本当にそう思います。じつは僕、もともと精神疾患の創薬に携わる仕事をしていたのですが、自身がうつ病になり仕事を辞めた経験があるんですね。その後、療養中に菅沼に声をかけられて、bactericoにジョインしたんです。その過程で、うつ病の経験を記事で公開したところ、多くの経営者やスタートアップ関係者から「自分もそうだ」と連絡があり、精神的な課題を抱える人の多さを実感しました。現代社会はもっとストレスについて向き合うべきですよね。

人それぞれに合わせたパーソナル腸活のすすめ

堂上:女性と男性、どちらがストレスに強い弱いということはあるのでしょうか?

菅沼:そのあたりはまだわかっていないのですが、大腸の痛みに応答して脳から供給される神経伝達物質には性差があることがわかってきました。

たとえば、痛みなどのストレス刺激を受けた時、女性の身体では“ストッパー”のような制御機構がはたらきやすいため、腸の動きが抑えられて便秘になりやすいと考えられています。一方で、男性はその“ストッパー”が効きにくいため、腸が過剰に動いて下痢になりやすい傾向があるのかもしれません。

堂上:確かに下痢止めのCMって男性が出演するのを目にしますね。それを解明してほしいな〜! ストッパー機能を男性にも取り込むことができたら、腹痛が軽減されますよね。

菅沼:腸内細菌は性格にも影響を与えると言われています。たとえばネズミを使った実験では、同じネズミでも「大胆な個体」と「臆病な個体」がいることがわかっています。高い台の上に乗せると、あるネズミはためらわずに飛び降りるのに対し、別のネズミは怖がってぐるぐると同じ場所を回り続けます。

ところが、腸内の細菌叢(さいきんそう)を入れ替える実験をしてみると、臆病だったネズミがなんと飛び降りられるようになるのです。このことから、腸内細菌は性格にも関わっているのではないか、と考えられています。とても興味深いですよね。

堂上:面白い! 腸の中を多様にして、自分自身の性格や成長をつくれるとかになると面白いですね。そういう意味では、たとえば「やせ菌」が増殖していれば、白米を食べ続けても大丈夫だし、他の菌とかも増殖させて良い栄養を渡すことで、良い動きをしてくれれば、健康な身体でずっといられる。生活習慣病とか気にしなくて済むし、更年期とかも気にしなくて済むとなっていったら素晴らしいですね。

菅沼:でもそうしたら堂上さんっぽくなくなっちゃうかもしれません(笑)。

堂上:そうか、この仕事できなくなってしまうかも(笑)。でも腸内細菌で性格を変えられるということは、テンションを上げたいとき、穏やかでいたいとき、それぞれ食べるもので調整できたら便利ですね。

菅沼:腸活をされている方からは、イライラしなくなったという声をよく聞きますね。

堂上:アンガーマネージメントにも効く、と。これは腸活をもっと意識するだけで、ウェルビーイングな人が増えるということですね。ますます腸活に興味を持ちました。

最後に未来について聞かせてください。お二人は、たとえば2050年の未来、腸内細菌の研究を通してどんな社会をつくっていきたいと思われますか?

菅沼:人それぞれに合った方法で、その人が「健康でありたい」「こうなりたい」と思う姿を実現していきたいですね。堂上さんの「白米をたらふく食べても健康でいたい」という願いを叶えたいです。

好きなものを食べながらも、病気にならず、元気で、自分が望む方向へ進める体づくりを目指したいです!

小林:僕は「腸内フローラを変えることで心身を整える」というアプローチに大きな可能性を感じています。同時に「好きなものを食べながら、病気にならず元気でいたい」という想いを持っていて、僕自身も「やせ菌」が欲しいという気持ちで活動に関わりはじめた側面もあるんです(笑)。

健康指導で「白米をやめましょう」と言われても、それが唯一の楽しみで生活をかろうじて支えている人もいるんですよね。そうした人にとっては、いきなり食習慣を変えるのではなく、サプリメントなどで腸内環境を補いながら「好きなものを食べても健康を保てる」未来をつくることが、とても大事だと考えています。

堂上:めちゃくちゃ楽しい時間でした。これから、僕の腸活がどうなっていくのか、今後も意識を高めたいと思います。今日は貴重なお話をありがとうございました!

堂上編集長後記:

最近、「腸活しているんですよ」という人に出会う機会が増えていた。「腸活」と言っても、何からやればいいんだ、と思いつつ、外から「腸内細菌」を加えることは難しいともいう。いろいろな腸内細菌を手に入れることができたら、肌も荒れずに、アンチエイジングにもつながり、生活習慣病や病気にならない身体を手に入れることができるかもしれない。

けれども、この対談をさせていただいた後も、相変わらず僕は暴飲暴食を繰り返してしまう。ついつい、企画書を書いているときにスナック菓子を食べてしまい、ついつい、ご飯が美味しすぎて、炊き立ての白米をお代わりしてしまう。お酒の量は抑えることくらいしかできていない。僕の腸活は、いつも三日坊主に終わってしまう。

ウェルビーイングな生活において、「習慣化」も大切だと思っている中で、「腸活」を習慣化するための生活指導アプリが欲しい。何を食べたかも大事だけれども、どうやって食べたか、何時に食べたか、どのくらい噛んだか、誰と食べたかなど、毎日の食事日記を記録する、誰かと共有することで、自分の腸活が進めるのかもしれない。

今度、WelluluClubで「みんなで腸活習慣」のコミュニティをつくってみようかな? いろいろと学べる対談だった。菅沼さん、小林さん、どうもありがとうございました!

名古屋大学大学院創薬科学研究科博士前期課程修了後、江崎グリコ株式会社で腸内細菌研究に従事。2020年に株式会社bactericoを創業し、代表取締役に就任。「明日の幸せを、腸から〜腸内細菌の可能性を引き出し、一人ひとりのなりたいを叶える〜」をミッションに掲げ、個別最適化した腸内フローラケアサービスを提供。 慶應義塾大学薬学部の教員も務める。

https://bacterico.co.jp/