緊張が続くと心身が休まらず、疲れがたまってしまうもの。意識的に休息を取り入れたいと思っても、うまく休めなかったり、気持ちの切り替えができなかったり。

そんな悩みを解消するために、自律神経とリラックスの関係や、自宅・職場で手軽にできる実践法を紹介。あなたに合ったリラックス法を見つけよう。

この記事の監修者

益子 雅笛さん

こころとからだのケアクリニック人形町 院長

なぜリラックスが必要なの?

仕事や家庭、人間関係など、日々の生活の中で私たちは知らず知らずのうちに緊張状態が続いていることが多い。そんな日常の中で、なぜ「リラックスすること」が必要なのか。ここではその理由と背景をひも解いていく。

- 「リラックス」はどんな人にも必要

- 緊張状態が続き不調になっている

- 身体をベストコンディションにできる

- 思考の整理やひらめきにつながる

「リラックス」はどんな人にも必要

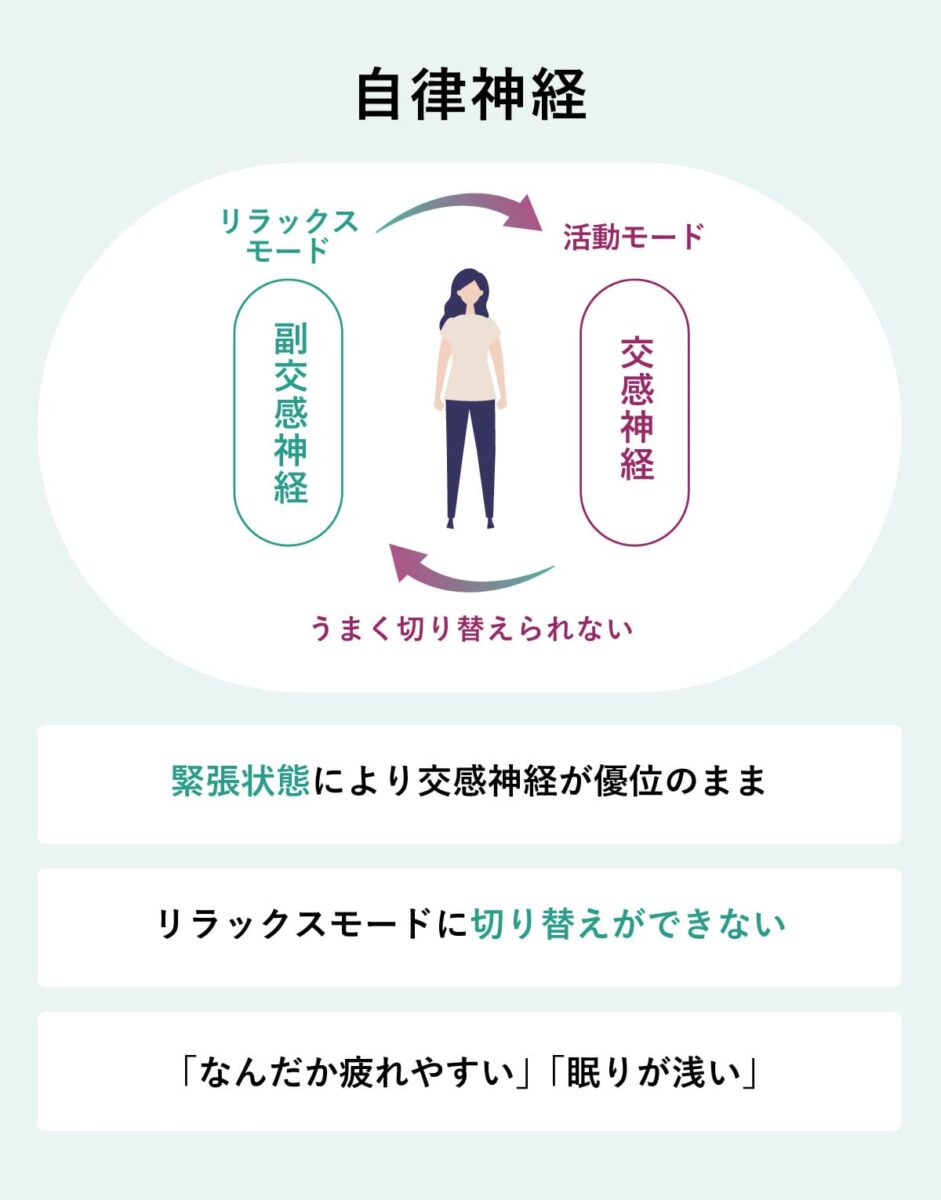

人の身体は本来、活動時には交感神経が優位になって緊張モードに、休息時には副交感神経が優位になってリラックスモードに入る仕組みとなっている。

現代社会では、疲労やストレスを抱えこんでしまい、緊張状態が続きがちになる人も多い。だからこそ、意識的にリラックスの時間を持ち、頭も体も「休んでいい」と認識させることが必要。

緊張状態が続き不調になっている

緊張状態が長引くと交感神経が優位になり、身体はずっと戦闘モードのまま。本来なら、副交感神経が働いてリラックスモードになるはずが、緊張状態が続いてしまうと自律神経の機能が乱れ、交感神経と副交感神経のスイッチの切り替えがうまくできなくなる可能性がある。

「なんだか疲れやすい」「眠りが浅い」などの身体の不調は緊張状態が続いているサイン。不調を自覚したら、いったん立ち止まり、身体を休めることを意識してみよう。深呼吸するだけでも、緊張とリラックスのバランスを整えるきっかけになる。

身体をベストコンディションにできる

交感神経と副交感神経からなる自律神経は、緊張とリラックスのバランスを保つだけではなく、暑ければ汗をかいて体温を下げ、寒ければ震えて熱を生み出すといった生体反応を調節している。

自律神経の働きは、基本的に無意識で行われるもの。自律神経が正常に働くと心も身体も健やかになり、逆にその働きが乱れると集中力の低下や慢性的な疲れを引き起こす。

心身のベストパフォーマンスを目指すためにも、自律神経を整えることは大切。

思考の整理やひらめきにつながる

リラックスできているときは副交感神経が優位な状態。頭の中の思考が整理されたり、ふとしたひらめきが浮かんだりするのは、実はリラックス状態ならではの効果。

この時に大事なのは、「頭と身体が同時にリラックスしている」こと。たとえば温泉にゆったりと浸かるとリラックスしやすいが、ずっと仕事のことを考えていれば交感神経が働きっぱなしになり、リラックスはできない。

心と身体の両方が休まることで本物のリラックス状態となり、心身のよりよいパフォーマンスにもつながる。

緊張が悪く、リラックスがよいということではありません。自分は活動的になりたいのか、疲れているから休みたいのか、頭と身体を一致させてバランスをとることが、その人にとって一番よい状態だといえます。

上手くリラックスできないのは「自律神経」の影響?

自律神経の乱れは交感神経と副交感神経のスムーズな切り替えに影響を与える。疲れているのにうまく休めない、眠れないという場合は、自律神経が正常に働かず、心身がリラックスできないという状態。

自律神経とリラックスの関係を詳しく見てみよう。

- ずっとオンのままでは、自律神経が働かない

- 頭は休みたいのに、身体がスイッチオフにならない

- 疲れすぎて、切り替える力すら残っていない

ずっとオンのままでは、自律神経が働かない

私たちの身体は、状況に応じて自律神経が交感神経(オンの状態を作る)と副交感神経(オフの状態を作る)のスイッチを切り替えることで、心身のバランスを保っている。一方、仕事や家事に追われて交感神経優位の状態が続くと、ブレーキ役である副交感神経への切り替えのタイミングを失ってしまう。

頭は休みたいのに、身体がスイッチオフにならない

「今日は早く寝よう」と思っているのに、布団に入っても目が冴えて眠れないという経験は誰しもあるだろう。これは、頭ではリラックスしようとしていても、身体のスイッチが切り替わらず、交感神経が優位のままとなっている現象。

つまり、自律神経がうまく機能せず、心身のバランスが崩れている状態、あるいは、切り替えに時間がかかっている状態。

「わかっているのに、休めない」ときは、心と身体のやりたいことにギャップがないかを探ってみよう。自分の状態を理解することで、適切な対処法にアプローチしやすくなる。

疲れすぎて、切り替える力すら残っていない

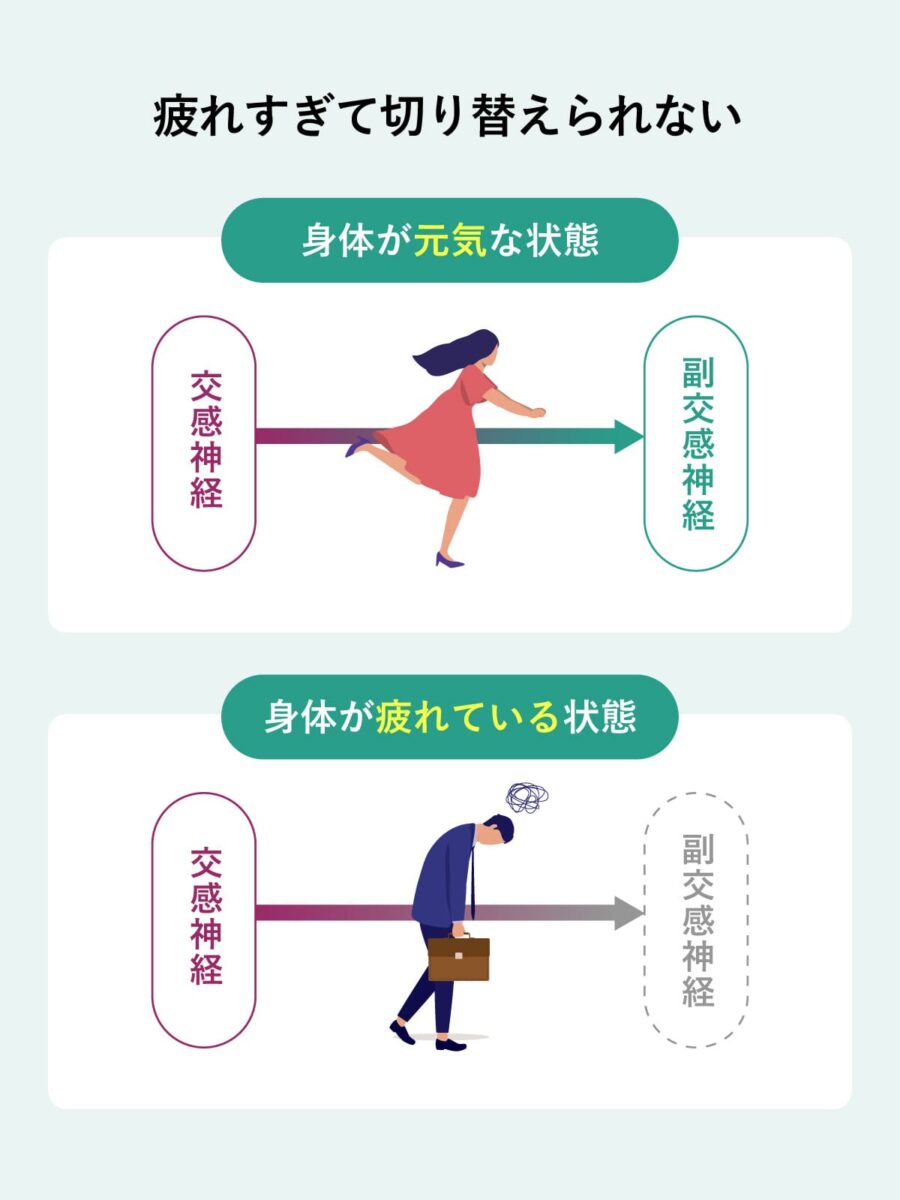

交感神経から副交感神経へと切り替えるにも、実はエネルギーが必要になる。

ストレスや過労によってオンの状態が長引くと、エネルギーが消耗されて切り替えの力も失われていく。つまり、心身が疲れきってしまうと、オフに切り替えることができなくなるということ。

リラックスできないのは「頑張りすぎ」の証拠。まずは体力を回復することから始めよう。

元気なときは、電気のスイッチのようにオンとオフをパッと切り替えることができます。でも、エネルギー不足だとそうはいきません。

調光スイッチのように、じわじわとしか切り替えられず、時間がかかりメリハリがつきにくくなります。うまく切り替えができないときは、まずエネルギーを充電することを意識してみてください。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

忙しい毎日に「アミノ酸」

仕事に家事に、気づけば1日があっという間。忙しく身体を動かした日や、栄養バランスが乱れがちな日が続くと、なんとなく寝つきが悪かったり、疲れが取れにくかったりすることも。そんなふうに自分のリズムを整えたくなるとき、生活の中で少し意識してみたくなる存在の1つが「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

身体を動かす日も、食生活が気になるときも、夜ゆっくり休みたいときも。アミノ酸は、そんな毎日を陰ながら支えている成分の1つ。毎日を自分らしく過ごすためのひとつの工夫として、生活の中に取り入れてみては。

1分でできるリラックス法3選

リラックスしたくても、時間がなかったり、気持ちをうまくコントロールできなかったりすることもあるもの。そんなときに知っておくと心強い、誰でも・どこでも・すぐにできるリラックス法を紹介。

- 「吐く」呼吸で副交感神経優位にする

- 首まわりをゆるめて心をほどく

- 肩甲骨を動かし「すっきり感」を得る

「吐く」呼吸で副交感神経優位にする

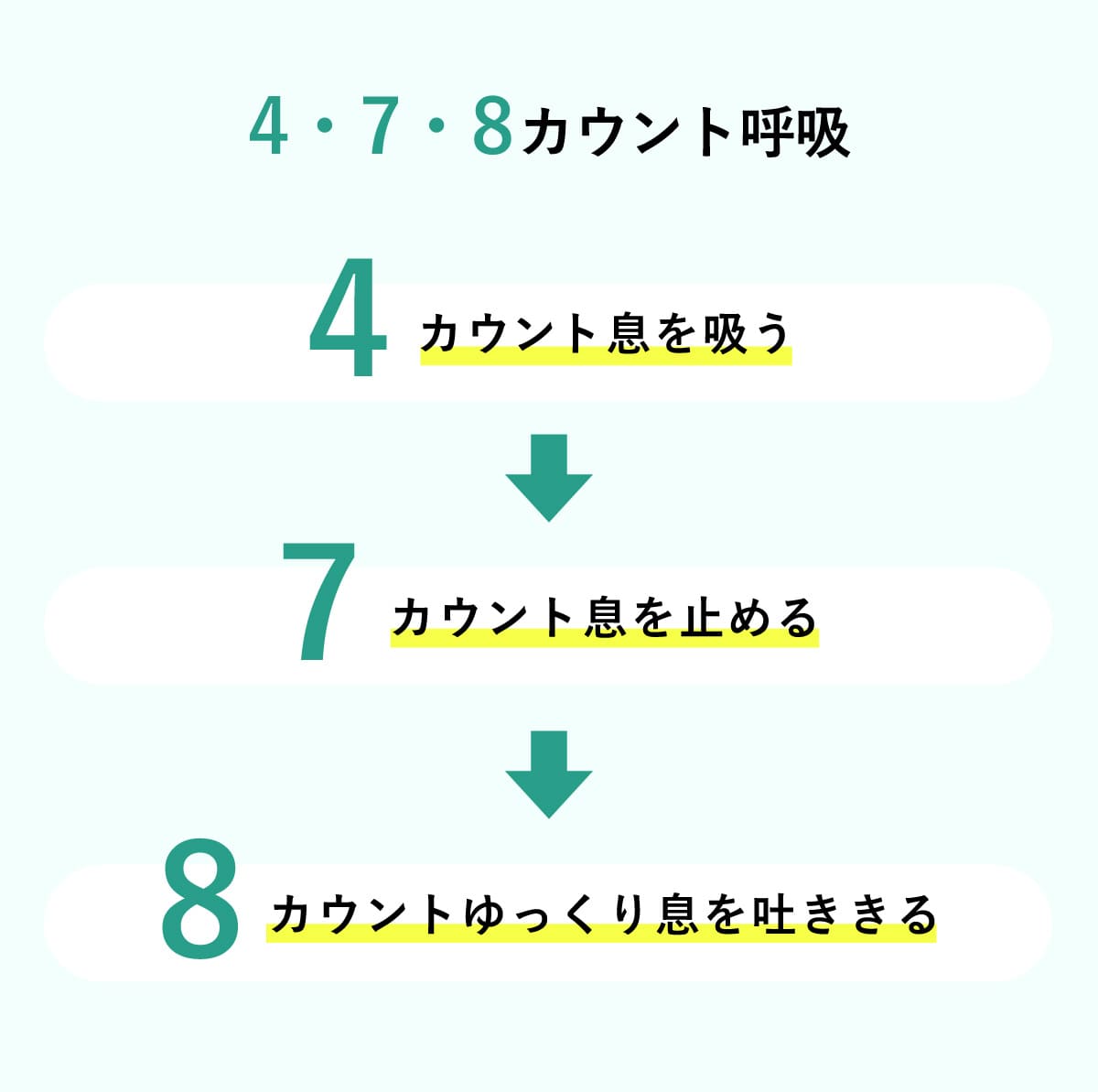

呼吸は自律神経に直接アプローチできる、唯一自分で意識して動かせる機能。とくに「吐く」ことは副交感神経を優位にする働きがある。1回でも2回でも、吐くことに意識を向けてみよう。

おすすめの呼吸法は「4・7・8カウント呼吸」。

- 4カウントで息を吸う

- 7カウント息を止める

- 8カウントでゆっくり息を吐ききる

吐く方に重点を置いた呼吸法で、1セットでも効果が期待できる。マインドフルネスのように、呼吸と意識を一致させることに役立つので頭の中がリセットされ、心身がリラックスモードに入りやすくなる。

呼吸は、「今、ここに」心を戻すもっともシンプルな方法。まずは1回、しっかりと息を吐くことを意識して始めてみてください。

慣れてきたら、連続じゃなくてもいいので1日に10回を目標にやってみましょう。寝る前や朝起きたとき、何か集中したいときや仕事の合間など、ちょっとした隙間時間でできますよ。

首まわりをゆるめて心をほどく

首にある胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)の緊張が、近くを通っている迷走神経を刺激し、自律神経のバランスに影響をおよぼす。耳の後ろにあるくぼみ(押すと少し痛みを感じる部分)を優しくマッサージすると、筋肉の緊張がとれ、副交感神経のスイッチが入りやすくなる。

ポイントは強く揉まないことと、息を吐きながらおこなうこと。指の腹で軽く揺らすようにすると、こわばった心身がふっとゆるむのを感じられるはず。

肩甲骨を動かし「すっきり感」を得る

肩甲骨まわりには呼吸筋が集中しており、そこを動かすことで呼吸がしやすくなり、全身の緊張もほぐれる。肩を回すというよりも、ひじを意識して腕を大きく動かすのがポイント。

また胴体の側面(脇腹)を伸ばす動きもおすすめ。日常生活ではあまりおこなわない分、動かすことで血流が促されて「すっきりした」と感じるはず。このすっきり感こそ身体がリラックスに向かっている証拠。

寝る前にできるリラックス法3選

外出先ではなかなか気を抜けないという人も、自宅なら少し気持ちがゆるみやすくなるのでは。大切なのは「無理をしないこと」と「自分が気持ちいいと感じること」。

家の中でできるおすすめのリラックス法で、心と身体が自然にゆるむ時間を自分にプレゼントしてみよう。

- 「股関節」と「肩甲骨」をストレッチ

- 五感を刺激する

- ぬるめのお湯に浸かる

「股関節」と「肩甲骨」をストレッチ

身体の中でも、とくに固まりやすい「股関節」と「肩甲骨」。ここをしっかりとストレッチしてゆるめることは、高いリラックス効果が期待できる。肩甲骨を動かすポイントは、無理なく、ゆっくりと、普段の生活ではしないような動きを取り入れること。肩だけでなくひじから上下左右に動かしてみよう。

ヨガのように呼吸と合わせながらゆったり大きく動かすことで、筋肉がじんわりとほぐれていく。

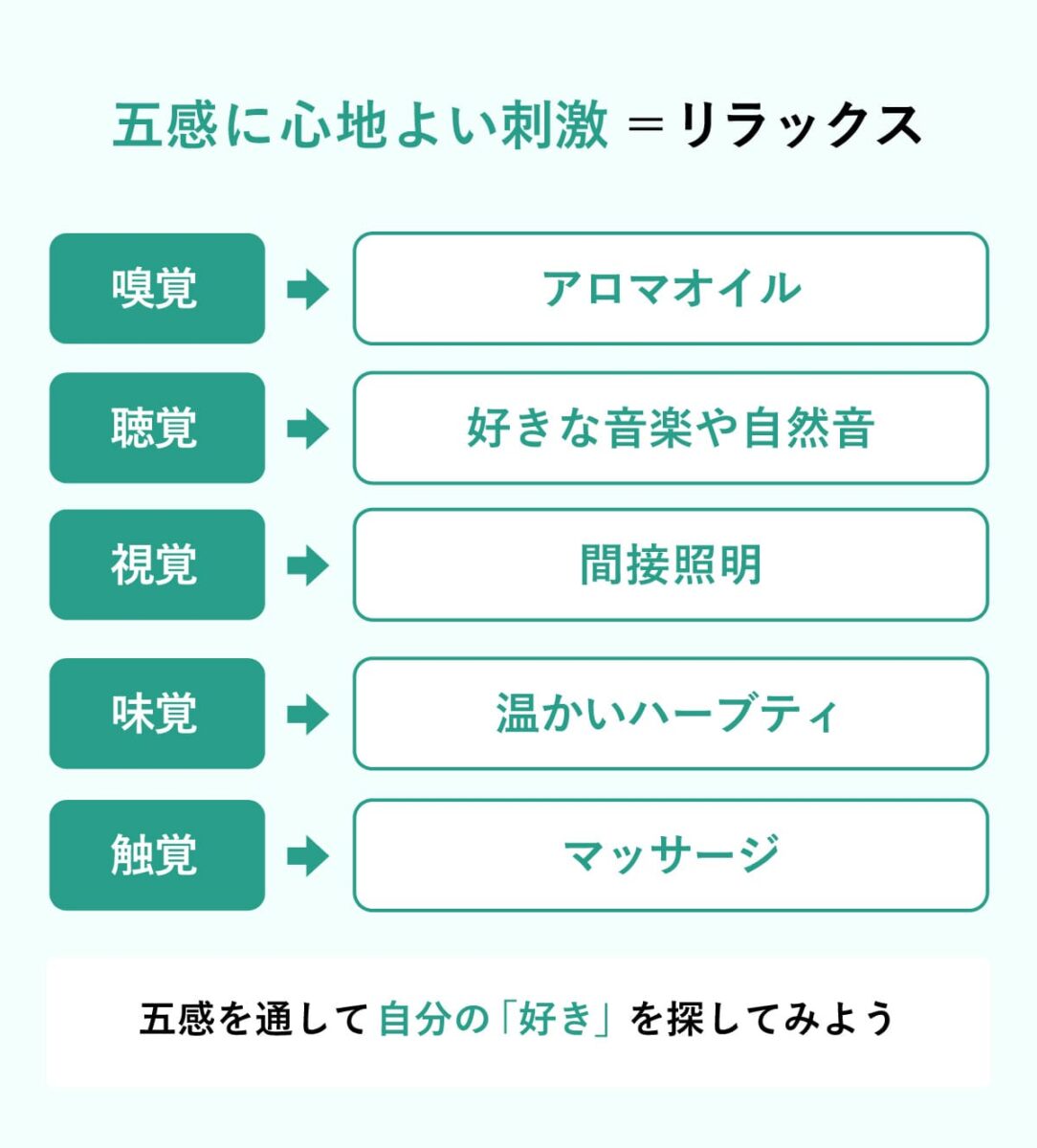

五感を刺激する

五感に心地よい刺激を与えることもリラックスにつながる。五感を通して自分の「好き」を満たすものを探してみよう。心地よさを感じる瞬間、脳は「今ここで休んでいいんだ」と認識して、副交感神経が優位になる。自分の五感が喜ぶ時間を知ることが、最高のリラックス法になる。

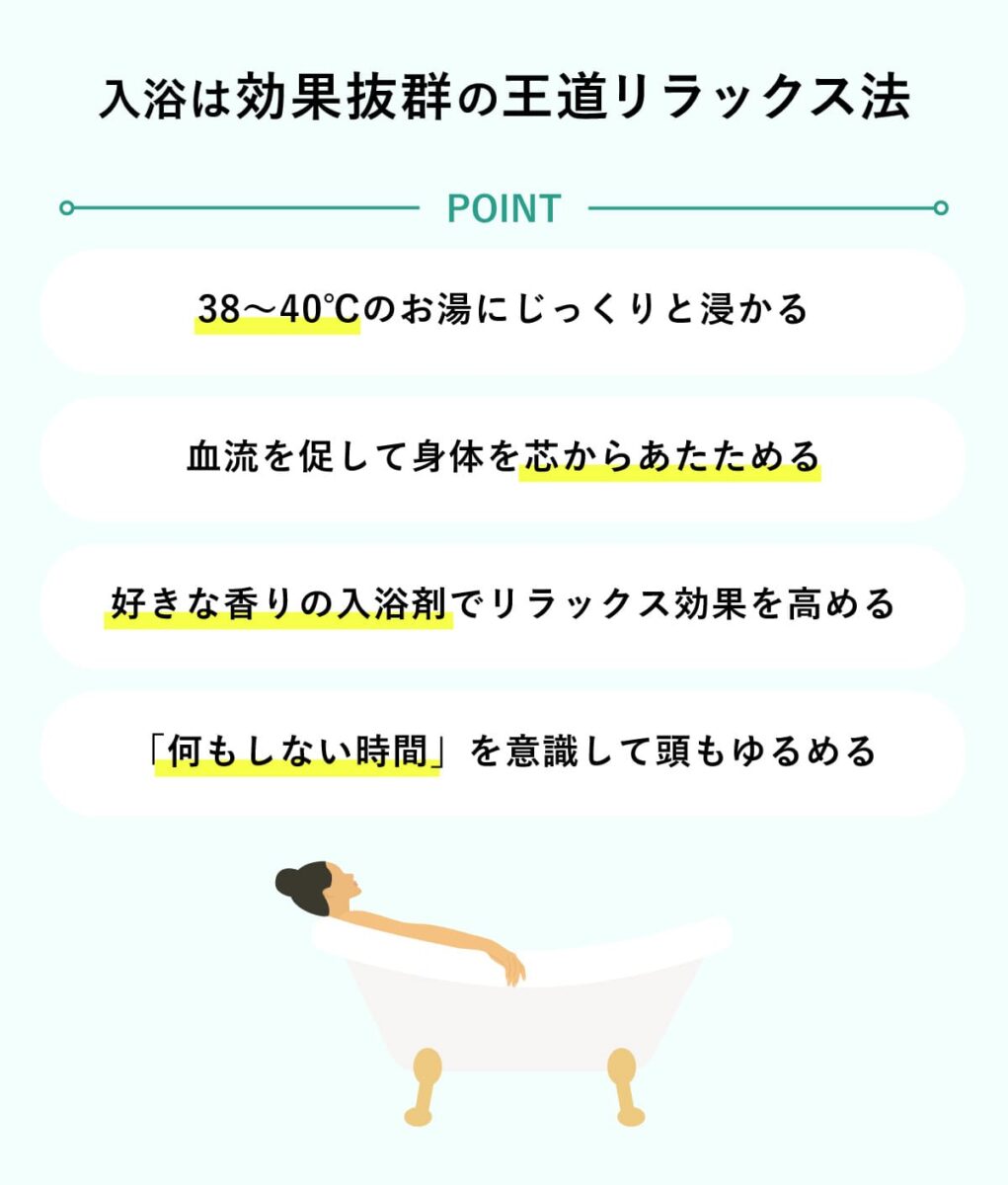

ぬるめのお湯に浸かる

入浴は、手軽にできて効果抜群の王道リラックス法。とくにおすすめなのが、ぬるめ(38〜40℃)のお湯にじっくりと浸かること。熱すぎると交感神経が刺激されてしまうため、少しぬるめがいい。

お湯に包まれる感覚は、触覚に心地よい刺激を与えるだけでなく、血流を促して身体を芯からあたためてくれる。また、浮力を感じることも筋肉をゆるめることにつながる。好きな香りの入浴剤を使えば嗅覚も刺激できて、さらにリラックス効果がアップ。入浴中は「何もしない時間」を意識して、頭もゆるめてみよう。

リラックスは、特別なことをするイメージがあるかもしれませんが、実は「自分が気持ちいいと思える時間」を作ってあげるだけで十分なんです。香りでも、音でも、ストレッチでも、五感を満たしてあげることで身体が休まります。

仕事中でもできるリラックス法3選

気づかないうちに力が入っていることの多い仕事中。集中力を高めるには、合間の“オフ”が欠かせない。忙しい合間にできるリラックス法を解説。

- 椅子に座ったままできる深呼吸と肩まわし

- そっとアロマオイルを嗅ぐ

- デスクまわりや窓の景色に目を向けて

椅子に座ったままできる深呼吸と肩まわし

椅子に座ったままでもできる、肩まわしと呼吸法は職場でのリラックスにぴったり。ポイントは「ゆっくり大きく動くこと」と「吐く息に意識を向けること」。肩甲骨を意識しながら、腕を後ろに回すだけでも十分。

これらは単なる気分転換ではなく、交感神経と副交感神経の切り替え=スイッチオフの練習でもある。こまめに続けて、どこでもオンとオフの切り替えをコントロールできるようになれると理想的。

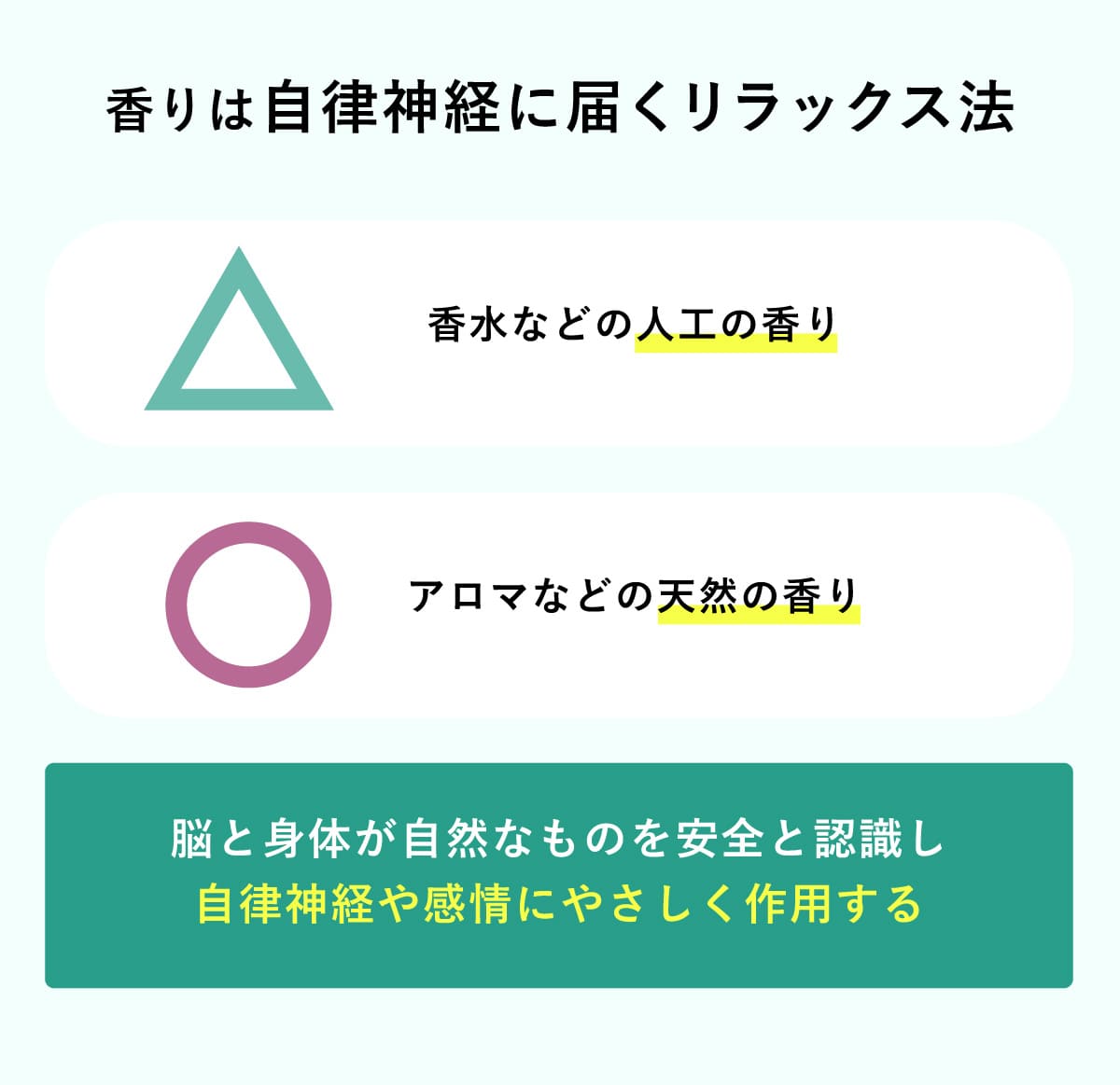

そっとアロマオイルを嗅ぐ

香りは脳にダイレクトに届く強力なリラックスの味方。職場では、ハンカチに一滴垂らしたアロマや、アロマオイルの瓶をそっと開けて嗅ぐだけでも十分。香水よりも自然由来のアロマがおすすめ。気持ちを整える香りを「自分だけのリセットスイッチ」にしておくと、緊張したときにも気軽に心を落ち着かせられる。

一般的にラベンダーやベルガモットにリラックス効果があるが、自分の好きな香りでももちろんOK。

デスクまわりや窓の景色に目を向けて

視覚へのアプローチも、職場でできるリラックス法のひとつ。お気に入りの花や小物をデスクに置くだけで、心がほっとなごむはず。少し席を立って窓から外を眺めたり、遠くのグリーンを見るのも効果的。

五感のうち、どの刺激が自分にとって心地よいのかは人それぞれ。自分が気持ちよく感じるものを見つけることが、スイッチの切り替えに役立ちます。

気持ちいいと感じることがリラックスのスイッチ

リラックスする方法は、人それぞれ。特別なテクニックや道具がなくても、あなたにとって「気持ちいい」と感じられることがあれば、それがあなただけのリラックスするスイッチ。まずは、「自分は何をしているとき、心と身体がほっとするか」を探してみよう。その感覚を大切にすればするほど、リラックスする力は自然と高まっていく。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

忙しい毎日に「アミノ酸」

仕事に家事に、気づけば1日があっという間。忙しく身体を動かした日や、栄養バランスが乱れがちな日が続くと、なんとなく寝つきが悪かったり、疲れが取れにくかったりすることも。そんなふうに自分のリズムを整えたくなるとき、生活の中で少し意識してみたくなる存在の1つが「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

身体を動かす日も、食生活が気になるときも、夜ゆっくり休みたいときも。アミノ酸は、そんな毎日を陰ながら支えている成分の1つ。毎日を自分らしく過ごすためのひとつの工夫として、生活の中に取り入れてみては。

精神保健指定医、心療内科・精神科専門医、内科医・産業医として幅広く活躍。心身の両面からアプローチする診療を大切にし、患者一人ひとりに寄り添うていねいな医療を実践。内科医や産業医としての経験も活かし、セルフケアの普及にも力を注いでいる。