安さや流行だけに流されず、長く付き合える服を選ぶことは、自分の暮らしを整え、社会や環境を守る行動につながる。本記事ではエシカルファッションの基本や事例、日本の課題を整理し、「今日からできる小さなアクション」を提案する。

この記事の監修者

早坂 奈緒さん

プロジェクトディレクター

エシカルファッションの基本

- エシカルファッションとは

- エシカルファッションの歴史や背景

- サステナブルファッションやスローファッションとは違う?

- SDGsとの関連性は?

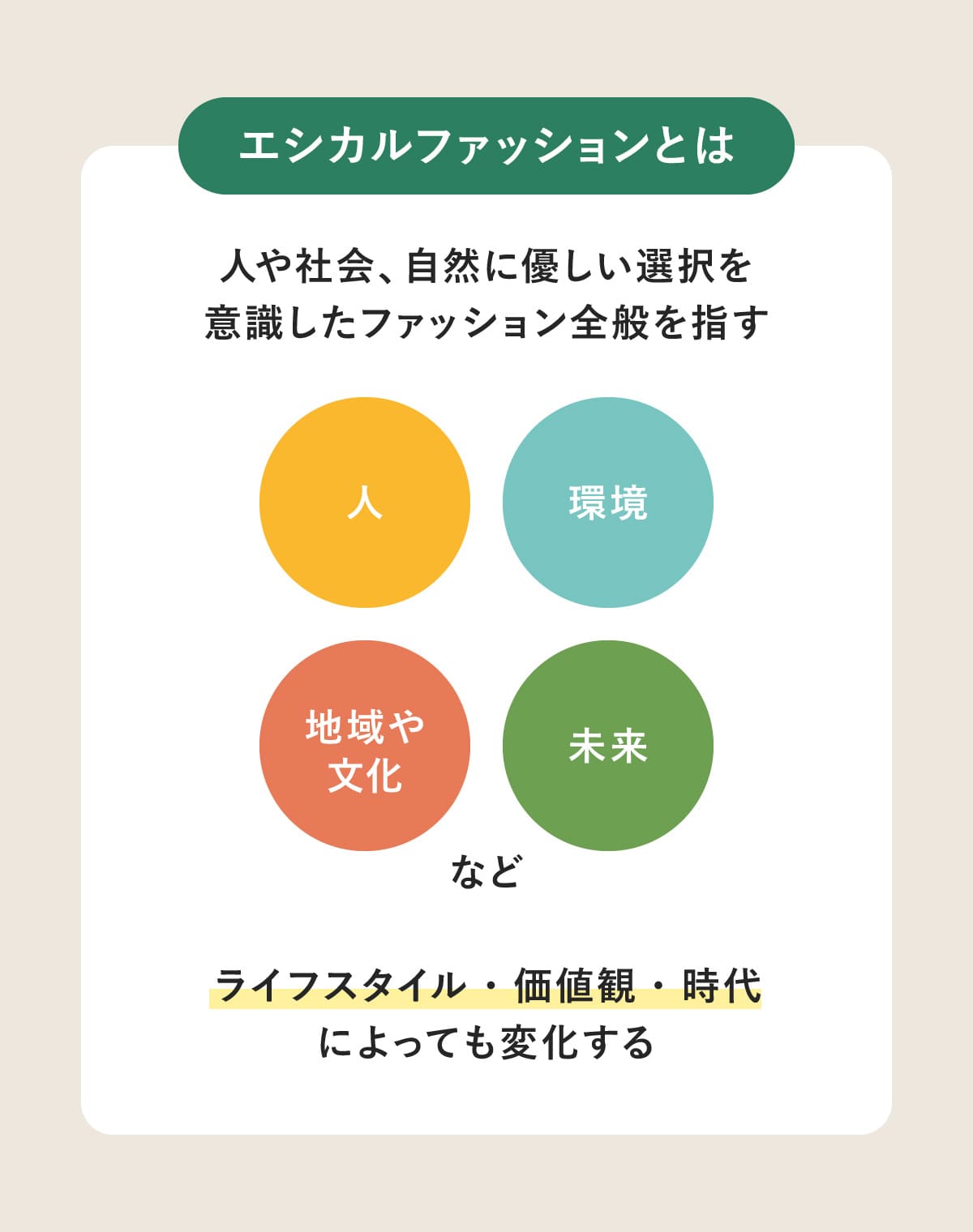

エシカルファッションとは

直訳すると「倫理的・道徳的なファッション」。環境を破壊しない・労働者を搾取しない・など、人や社会、自然に優しい選択を意識したファッション全般をいう。

| 環境を大切にする | 資源循環や再生可能素材の利用、地産地消。衣服だけでなく包装まで含めて配慮 |

| 人を大切にする | 労働者の権利や健康を守る |

| 地域・文化を大切にする | 伝統やコミュニティの維持 |

| 未来を大切にする | 持続可能な暮らしを次世代へ |

エシカルファッションを明確に語ろうとすると、矛盾や無理が生じることがある。

それは、私たち1人ひとりの生活環境・価値観・ライフスタイルによってエシカルが変わり、時代によっても捉え方が微妙に変化していくから。ブランドや企業によってもエシカルの発信の仕方は違い、一様ではない。

しかし、1つ基準を設けるなら、「それを買って使うことで、誰かを悲しませていないか、痛い思いをしていないか?」という軸。外部の基準に頼るのではなく、自分自身に問いかけ、その答えに基づいて行動することこそが、エシカルファッションの根幹。

編集部コメント

例えば、「ものを大切にし、愛着を持って使い続ける」という姿勢は、古来より「もったいない」文化が根付く、日本らしいエシカルファッションの実践例の1つといえるでしょう。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

エシカルファッションが注目された背景

2013年、バングラデシュの縫製工場が崩壊した「ラナ・プラザ事故」をきっかけに、ファストファッションの裏にある過酷な労働や安全基準の甘さが世界的に注目された。欧米では「誰が私の服を作ったのか?(#WhoMadeMyClothes)」というSNSキャンペーンを通じ、製造や流通の透明化や公正な労働条件を求める動きが広がった。

こうした動きを契機に、多くのブランドが監査やトレーサビリティ公開に取り組み、大量生産・大量消費からの転換を迫られる流れが加速した。ファッション業界では、長時間労働や安全基準の甘さ、過剰在庫の廃棄といった問題が積み重なっている。私たちが「安く・早く」を選ぶほど、そのしわ寄せは現場に押し寄せる。

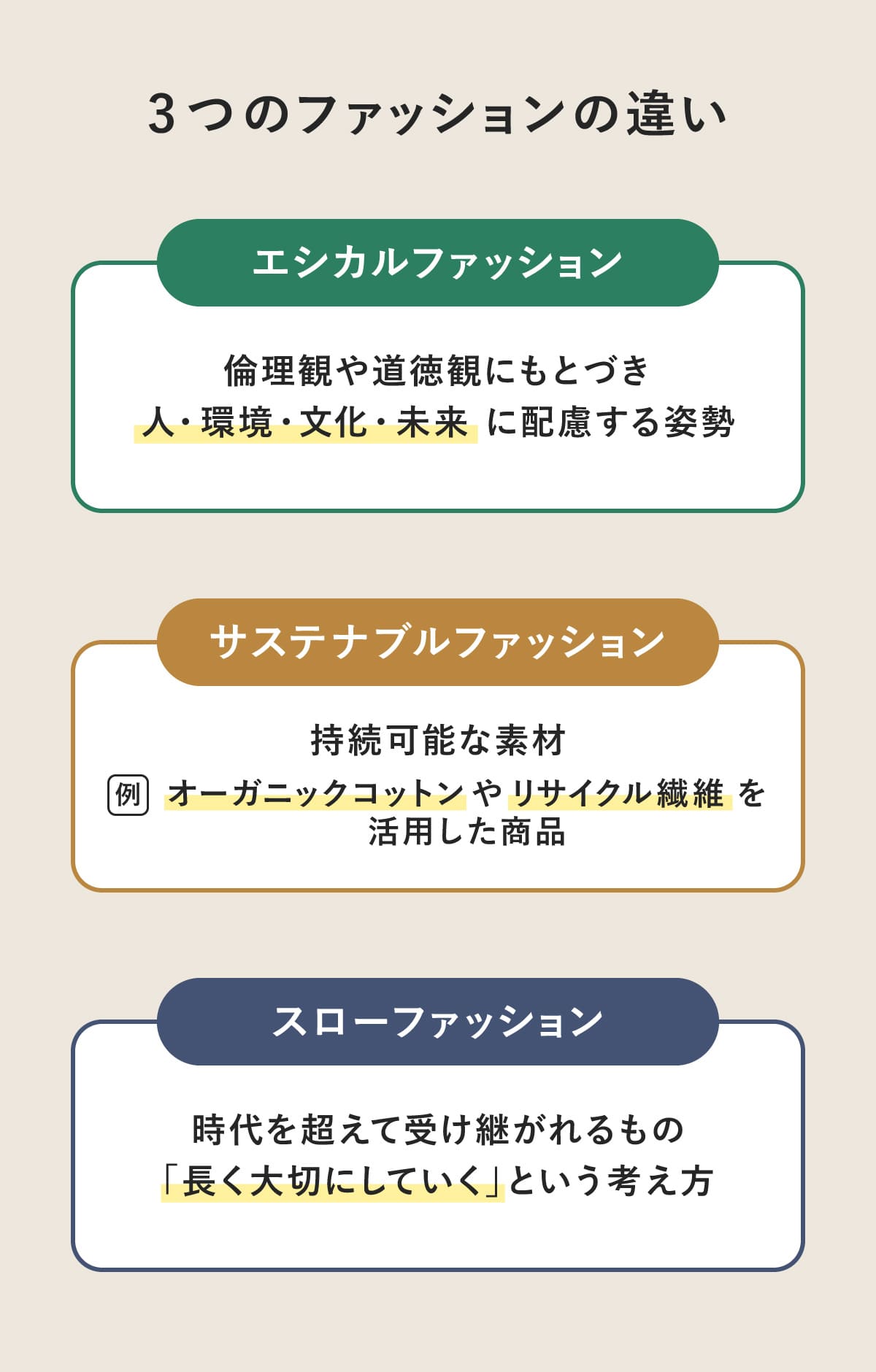

サステナブルファッションやスローファッションとは違う?

エシカルファッションを語る上でよく比較される「サステナブルファッション」。この2つの意味するものは違うが、内容は重なる部分が大きい。

- エシカルファッション:包括的な概念。倫理観や道徳観に基づき、人・環境・文化・未来に配慮する姿勢そのもの。

- サステナブルファッション:持続可能な素材やビジネスを重視。たとえば、オーガニックコットンやリサイクル繊維を活用した商品開発やそれを選ぶこと。

つまり、サステナブルファッションは、エシカルファッションを実現する手段の1つといえる。「スローファッション」に関しては、サステナブルファッションほど明確な説明が難しい。わかりやすくまとめるなら、時代を超えて受け継がれるもの、長く大切にしていくという考え方。

量産・使い捨ての対極にあり、手直しをしながら使うものや時代にあった形にリメイクするものといった意味合いで語られる。

SDGsとの関連性は?

エシカルファッションは、国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)の多くに直結している。

| 目標8「働きがいも経済成長も」 | 公正な労働環境の確保 |

| 目標12「つくる責任 つかう責任」 | 持続可能な消費と生産を実現する |

| 目標13「気候変動に具体的な対策を」 | 温室効果ガス削減や資源循環 |

つまり、SDGsを実践するための具体的なアクションとしてエシカルファッションがある。企業やブランドがエシカルファッションに取り組むこと、私たち消費者がエシカルファッションを選ぶことなどのアクションが、地球や社会の未来に直結している。

エシカルファッションと聞くと難しく感じるかもしれませんが、「それを選ぶことで誰かが傷ついていないか」が基本。答えは1つではなく、自分の倫理観に照らして行動を続けることが大事です。

エシカルを考える10の観点

Ethical Fashion Forum(※)がまとめた「エシカルファッションを考える上で重要な観点」は、以下の10にまとめることができる。

※2006年にイギリスで設立され、ファッション産業における社会的・環境的課題の解決を目指して活動する団体

- 安くて使い捨てられるファッションに反対する

- 労働者の賃金・働く環境・権利を守る

- 持続可能な暮らしを支援する

- 有毒な殺虫剤や化学物質の問題に取り組む

- 環境に優しい素材や成分を使用・開発する

- 水の使用量を減らす

- エネルギーやゴミをリサイクルしている

- ファッションに対する持続可能性について開発し広げていく

- 人々に取り組みを知らせ、解決策を広めようとしている

- 動物の権利を守る

エシカルファッションには国際的に統一された明確な定義はないが、その本質は、使う人・買う人が、自分の選択によって幸せになれるか、そしてその過程で誰も不幸にしていないかにある。つまり、自分の内にある倫理観を基準に行動することがエシカルファッションの実践といえる。

10の基準の中には、同意できなかったり、疑問に感じるものもあるかもしれません。それでも、こうした基準は自分にとってのエシカルファッションは何かと考えたり調べたりするきっかけになるはずです。

エシカルファッションの考え方・取り入れるメリット

エシカルファッションにおいて大切なのは、素材や価格だけで判断するのではなく、作り手や背景に思いを寄せ、自分の価値観や倫理観と照らし合わせて選ぶこと。買い物は単なる消費行動ではなく、未来をどう描きたいかを示す1つの意思表示といえる。

- エシカルは誰も否定しない、正解はない

- エシカルは未来への投資

- エシカル消費は投票行為

- 「長く使う」は最強のエシカル

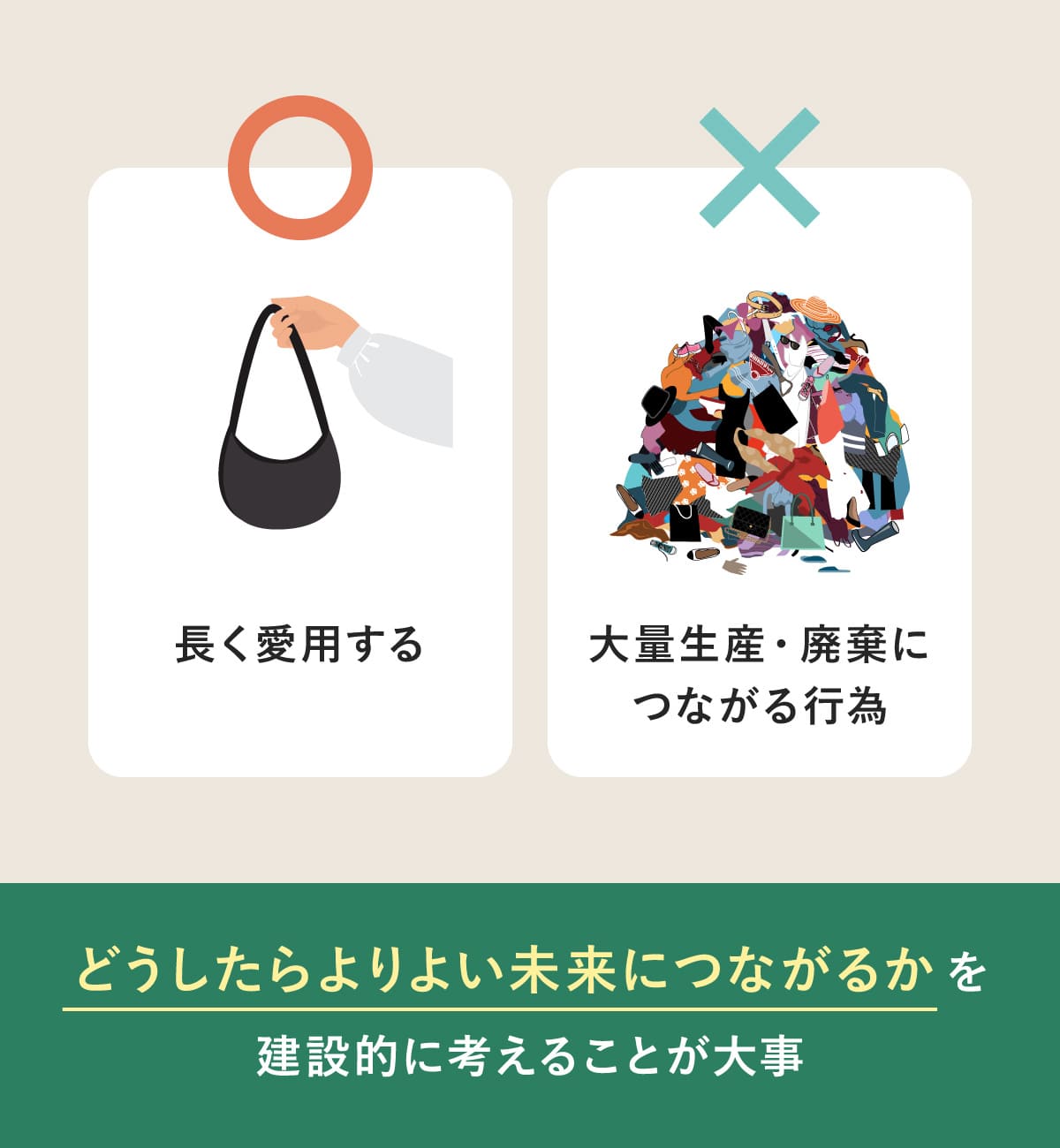

エシカルは誰も否定しない、正解はない

エシカルファッションは「これが正しい」「あれは間違い」と線を引くためのものではない。長く愛用すれば、どんな素材のバッグであろうとエシカルファッションであり、リサイクル素材を使っていても大量生産・大量廃棄につながるなら本質的にはエシカルとは言えない。

「そのものを否定する」のではなく、「どうしたらよりよい未来につながるか」を建設的に考えながら選ぶことが大事。

エシカルは未来への投資

エシカルな商品を選ぶことは、環境や労働条件の改善といった社会全体への長期的な利益につながる。エシカルな服を買うことは単なる「よいこと」ではなく、次世代へつなぐ行動として位置づけられる。消費者の選択が、企業の方針や産業全体の方向性を左右する力になる。

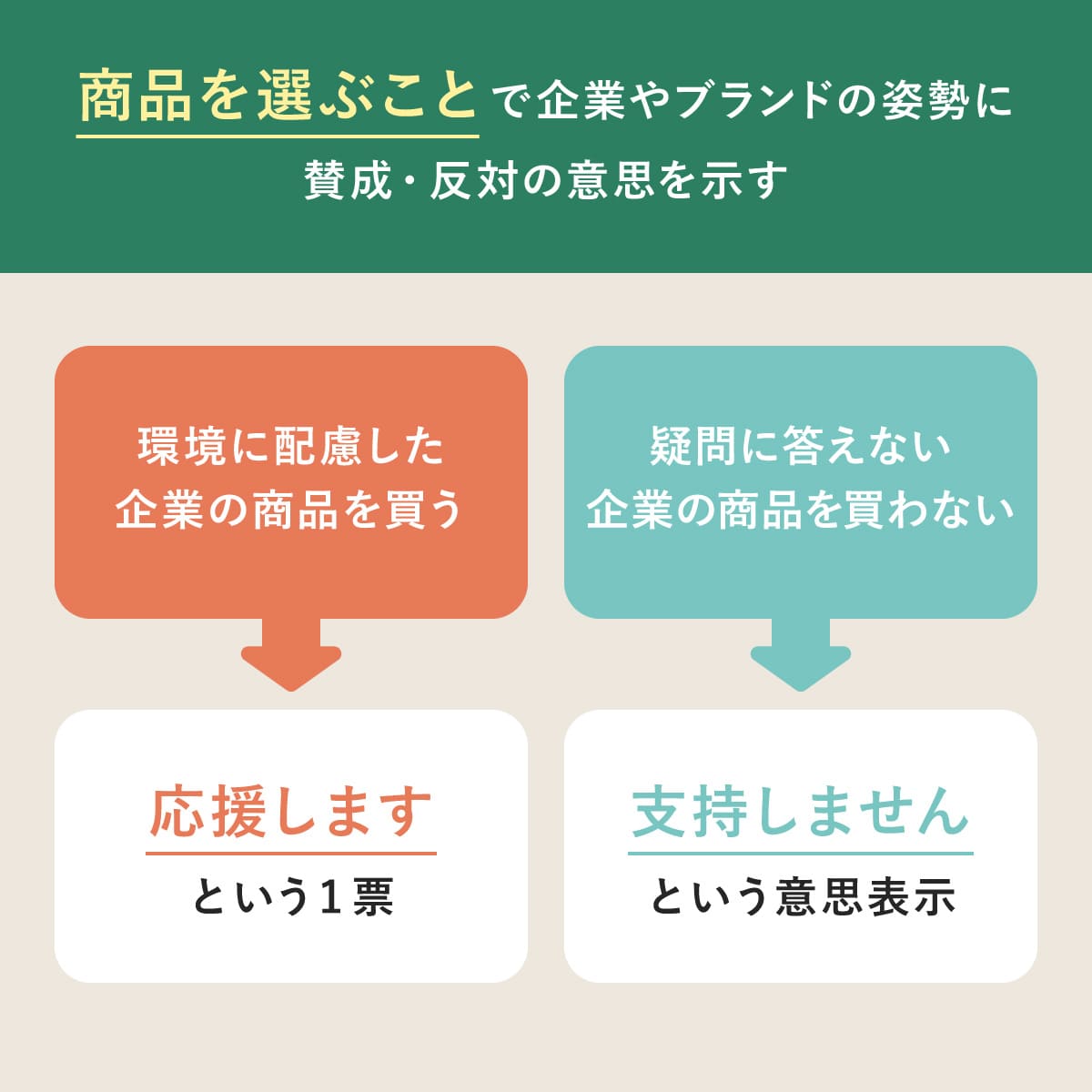

エシカル消費は投票行為

エシカル消費は、商品を選ぶことで企業やブランドの姿勢に賛成・反対の意思を示すこと。調べてから買う、問いかけてから選ぶ行為は、選挙で1票を投じるのとまさに同じ。

環境に配慮した企業の商品を買えば「応援します」という1票になり、疑問に答えない企業の商品を買わなければ「支持しません」という意思表示になる。

「長く使う」は最強のエシカル

服を長く大切に使うことで、資源やエネルギーの消費を抑えられる。丁寧に扱い、定期的にメンテナンスし、必要なときにリペアをするような積み重ねこそ、最も身近で持続可能な選択であり、ウェルビーイングな暮らしにも直結する。

編集部コメント

長く大切に使うことは、ただの節約ではなく、「未来への贈り物」に近いと感じました。Sobagniが提案する「長く愛着を持って使う」という姿勢は、そうした選択を日常に落とし込むヒントになると思います。

もし洋服の値札に「これは自分が未来に投じる金額です」と記載されていたらどうでしょう。その選択はもっと慎重になるはずです。

安くてもすぐに捨ててしまうのか、それとも少し高くても長く使えるものを選ぶのか。お金の流れを意識すれば、自分の買い物が社会や環境にどう作用するかを実感できます。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

エシカルファッションの選び方

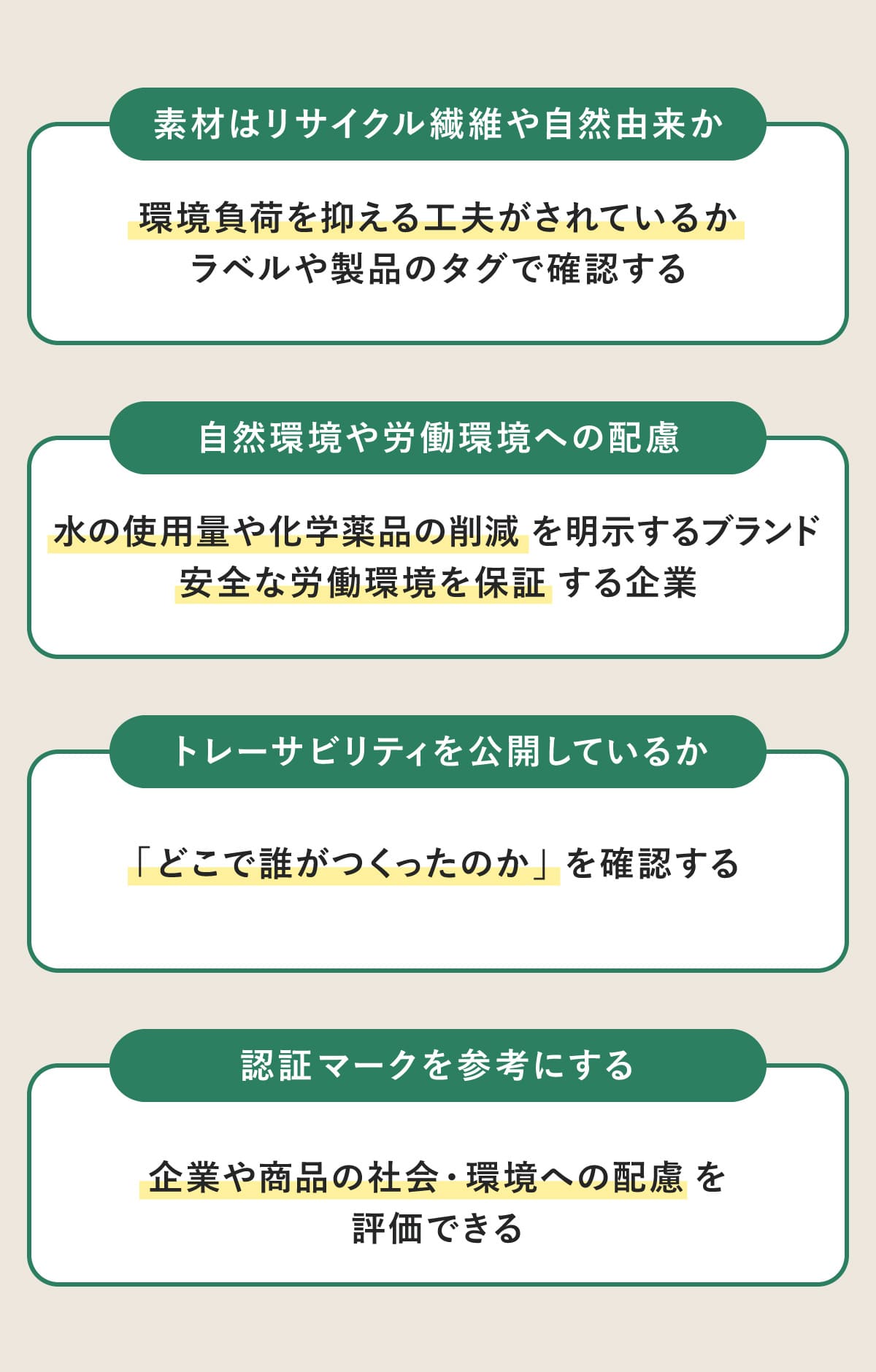

真剣にエシカルファッションに向き合うなら、価格やデザインだけでなく、素材や生産背景、企業の姿勢など、確認すべきポイントは多岐にわたる。

- 商品は自然由来・リサイクル・長く使える素材でできているか?

- 自然環境や労働環境に配慮しているか?

- トレーサビリティを公開しているか?

- エシカルファッションを選ぶ参考になる認証マーク

商品は自然由来・リサイクル・長く使える素材でできているか?

ラベルに「リサイクルポリエステル」や「オーガニックコットン」とあれば、環境負荷を抑える工夫がされている製品と言える。また、天然素材だけが正解というわけではない。たとえば、リサイクル素材を使うことは環境に優しいエシカルな選択。

一度捨てられた資源をもう一度活用し、その素材で作られた製品を長く使えば、使い捨てを減らして廃棄物削減にもつながる。こうした循環型の取り組みにより、資源を大切にし、ゴミを減らすことで持続可能な社会にも貢献できる。

自然環境や労働環境に配慮しているか?

人と地球にやさしいかどうかが判断軸。水の使用量や化学薬品の削減を明示するブランド、安全な労働環境を保証する企業も増えている。

情報源は商品タグやブランドサイト、CSRレポートなど。また、本来は廃棄される物に新しい価値を持たせた「アップサイクル」の製品も環境に配慮しているといえる。

こうした製品は環境問題との親和性も高く、製作者の背景やストーリーを理解することで、物を選ぶ楽しさを味わうことができるのも魅力の1つ。

以下の記事では、アップサイクルについて詳しく紹介。アップサイクルの歴史や実践例を知りたい人はチェックしてみて。

アップサイクルとは?企業の事例・リサイクルとの違い・家庭でも取り組めるアイデアを紹介

アップサイクルとは まずは、アップサイクルの定義や歴史、アップサイクルに取り組むメリットについて解説。 アップサイクルの定義 アップサイクルの歴史と注目されてい.....

トレーサビリティを公開しているか?

ファッションの裏側では過酷な労働や大量廃棄が起きている。だからこそ「どこで誰がつくったのか」を示すトレーサビリティが重要で、ブランドを選ぶ指標の1つとなる。

エシカルファッションを選ぶ参考になる認証マーク

認証マークは、企業や商品の社会・環境への配慮を外から評価できる目印。さまざまなマークがあるが、中でも B Corp(B Corporation) 認証はとくに注目したい。200以上の項目(環境・労働・地域・ガバナンスなど)を総合的に審査し、企業活動全体における透明性と説明責任を問う制度。

認証マークは「絶対の答え」ではないが、消費者の行動を支える有効なガイド。B Corp以外にも、フェアトレード、有機栽培 (organic)、GOTS(オーガニックテキスタイル世界基準)などのマークを複数組み合わせて見ることで、より信頼性が高くなる。

| エコマーク | ライフサイクル全体で環境負荷が少ないと認められた製品・サービスの目印。 https://www.ecomark.jp/ |

| 国際フェアトレード認証ラベル | 開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」 https://www.fairtrade.net/jp-jp.html |

| OCS(Organic Content Standard)認証 | 原料から最終製品までの履歴を追跡し、その商品がオーガニック繊維製品であることを証明するマーク。OCS認証マークは、「OCS 100」と「OCS Blended」の2種類がある。 https://jsl.life/learning/ocs/ |

| GOTS(オーガニックテキスタイル世界基準) | 繊維製品を製造加工するための国際基準で、オーガニック・テキスタイルの世界基準となっている。オーガニックのコットン、ウール、麻、絹などの原料から環境的・社会的に配慮した方法で製品をつくるための基準。 https://global-standard.org/ https://joca.gr.jp/certification/gots/ |

| B Corp(B Corporation)認証 | 環境・労働・社会貢献など200以上の基準を満たした企業に与えられる国際認証。製品単位ではなく企業全体を評価する点が特徴。 https://bcorporation.jp/ |

海外のブランドはエシカルファッションの伝え方が上手だなと思います。

たとえば、タグではなくデザインの中に「この服で50Lの水を節約しました」のようなメッセージを取り入れているブランドがあります。押し付けがましくなくて素敵ですよね。

今後は、ブランド側はよりわかりやすく消費者に伝えていく姿勢、消費者側は積極的に情報を取りに行くような姿勢が求められていくかもしれません。

エシカルファッションの代表的な素材

エシカルファッションを選ぶとき、最も身近でわかりやすい判断材料の1つが「素材」。もちろん「これを使っていれば完璧」というわけではないが、製品やブランドの姿勢を知るためのヒントになる。

| オーガニックコットン | 化学肥料や農薬を使わずに栽培された綿。環境負荷が少なく、生産者や土壌にも優しい。肌触りがやわらかく、敏感肌にも適している。 |

| 亜麻(リネン) | 亜麻という植物の茎から作られる繊維。成長に多くの水を必要とせず、農薬もほとんど使わない。通気性や吸水性に優れ、夏に涼しい素材。 |

| リサイクルポリエステル | ペットボトルや廃棄された衣服を原料に再生したポリエステル。石油資源の使用を減らし、廃棄物削減につながる。丈夫でシワになりにくい。 |

| リサイクルウール | 不要になった衣類や端切れを回収し、再利用して作られるウール素材。資源の節約やゴミ削減につながり、製造時に新たに羊を飼育する必要がないため、環境負荷が軽減される。 |

| リサイクルコットン | 生産過程で出る裁断くずや不要になった綿製品を再利用して作られるコットン素材。新たに畑で綿を育てる必要がないため、水や農薬の使用を抑えられる。 |

| 自然由来の合成皮革 (一般名称:ヴィーガンレザー) |

植物由来や合成素材でつくられる素材。アップルやパイナップルなど食品廃棄物から作られる新素材も登場しており、循環利用の点で注目されている。 |

編集部コメント

上記のように素材はたくさんありますが、近年はさらに多様な取り組みが広がっています。

そのなかでも注目されているのが、Sobagniが開発に関わる「Chakara(チャカラ)」。お茶の生産過程で出る茶葉の廃棄物を合成皮革へとアップサイクルした、新しいエシカル素材の形です。

共和レザー株式会社 | Chakara【PR】

捨てられるはずの茶葉を高品質素材に

本来、廃棄されるしかなかった茶葉を、しなやかで高級感のある合成皮革へとアップサイクルした「Chakara(チャカラ)」。静岡県掛川市の廃棄茶葉を原材料に、静岡県浜松市で製造された「MADE IN SHIZUOKA のシグネチャーマテリアル」として、2024年にはGOOD DESIGN賞を受賞。

「地場の廃棄を減らし、お茶からできた高品質素材をあなたのそばに」というコンセプトをもとに独自開発された自然由来の合成皮革は、「抗菌・消臭」に優れ、摩擦による色移りを防ぐ効果も兼ね備えている。

ふわりと香るお茶の香りとともに、静岡の地で生まれたChakaraは、サーキュラーエコノミーを体現する新しい価値観を届けている。

エシカルファッションに取り組んでいるブランド

- 企業やブランドがエシカルファッションに取り組む理由

- エシカルファッションに取り組むブランド事例

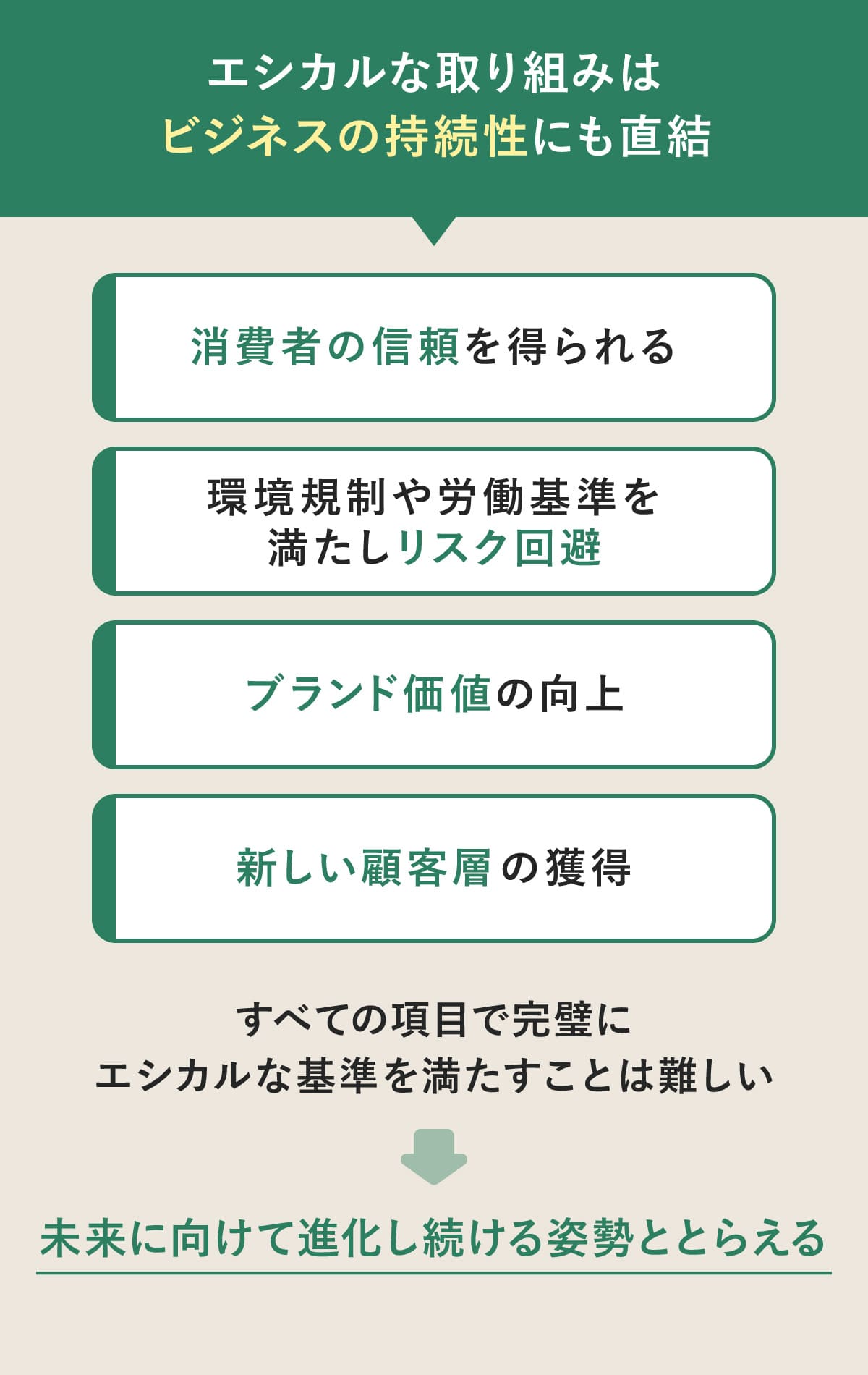

企業やブランドがエシカルファッションに取り組む理由

エシカルな取り組みは、単なる社会貢献ではなくビジネスの持続性にも直結する。消費者の信頼を得られるだけでなく、環境規制や労働基準を満たすことでリスク回避にもつながる。さらに、ブランド価値の向上や新しい顧客層の獲得といった利益面のメリットも大きい。

ただし、すべての項目で完璧にエシカルな基準を満たすことは、企業にとってとても難しい。今の状態をゴールとせず、未来に向けて進化し続ける姿勢ととらえて注目したい。

エシカルファッションに取り組むブランド事例

| Patagonia(パタゴニア) | フェアトレードやオーガニックコットンを採用し、環境保護活動にも積極的に投資している。自らが過去に生み出した製品が環境に負荷を与えた事実も認め、改善に向けた行動を続ける。潔く責任を認め、未来に向けて歩みを進めるブランド。 |

| People Tree(ピープル・ツリー) | 1991年にイギリスで設立されたフェアトレード専門ブランド。フェアトレードとオーガニックコットンに特化し、設立当初から「誰も搾取しない仕組み」を重視。ものづくりのすべてをエシカルに貫いている。 |

| Stella McCartney(ステラ・マッカートニー) | 2001年に自身のブランドを立ち上げた当初から、レザーやファーを一切使用しない方針を徹底。幼少期に動物たちが家族同然に暮らす環境で育ち、「動物を衣服のために犠牲にする」という発想そのものを持たなかった。SDGsという言葉が生まれる前から、持続可能性とファッション性の両立を実践している。 |

| Salomon(サロモン) | フランス発のアウトドアブランド。2030年までに主力製品をエコデザイン化し、温室効果ガス30%削減する目標を掲げている。再生素材を用いたシューズやリサイクル可能なスキー用ヘルメットを開発し、ソール交換や輸送負荷の削減などで環境配慮を進めている。 |

| Allbirds(オールバーズ) | B Corp認証を持つサステナブルなアパレルブランド。製品のライフサイクルでカーボンフットプリントを測定し、2030年までに実質ゼロを目指す。天然・リサイクル素材を活用し、動物福祉にも配慮。中古品再販や寄付活動で循環型経済を推進している。 |

| Goldwin(ゴールドウイン) | 「自然をフィールドに人間の可能性を拡げる」を理念に掲げる日本発アパレルブランド。再生可能エネルギー導入を進め、2023年度には主要拠点で再エネ比率97.6%を達成。環境負荷の少ない素材や衣料回収、子ども服の修理・再販に尽力し、人権や動物福祉にも配慮している。 |

編集部コメント

世界的なブランドが先駆けてエシカルに取り組む一方で、日本でも資源を生かしたユニークな挑戦が始まっています。大手や海外ブランドの事例と並んで、暮らしに寄り添う形で「ものを大切にする」という価値観を発信する国内ブランドも存在します。そのひとつがSobagniです。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

エシカルファッションの取り組み事例

エシカルファッションにつながるアプローチは、素材や製造過程の改善から、企業姿勢や流通の仕組みまで幅広く及ぶ。エシカルファッションに取り組むことは、時にコスト増や利益圧迫につながり、ビジネスとしてのリスクを伴う。それでも積極的に行動する企業があるのは、未来を見据えた責任と覚悟があるから。

エシカルファッションにつながる取り組み事例をいくつか見てみよう。

1.素材と資源の活用

| アップサイクル | 使わなくなった製品の素材を生かし、新たな製品に再生する。廃棄素材の有効活用。 |

| サステナブル素材の開発や活用 | オーガニックコットン、再生ポリエステル、テンセルなど環境配慮型の生地の生産や仕組み、それを活用した商品開発。 |

| サーキュラーエコノミー | 廃棄物を出さずに資源を循環させる仕組み。リサイクル・リユースを超えた全体構造のこと。 |

2.生産と流通のあり方

| ウェイストレス | 労働・製作・輸送・販売といった生産の各段階で無駄を削減する。 |

| トレーサビリティ | 誰がどこで作ったかを見える化し、製品の原材料の調達・製造・流通・販売を経て、最終的に消費者の手元に届くまでの、一連の流れ(サプライチェーン)を透明化する。 |

| フェアトレード | 公正な価格で原料や製品を取引し、生産者の生活を守る仕組み。 |

3.倫理と文化への配慮

| クラフトマンシップ | 職人による伝統的な技術やヴィンテージ品を活用し、文化を継承。 |

| ソーシャルプロダクツ | 社会課題の解決を目的に作られる商品やサービス。 |

日本のエシカルファッションの問題点

- エシカルファッションの普及が進まない理由

- 日本と世界のエシカルファッション

エシカルファッションの普及が進まない理由

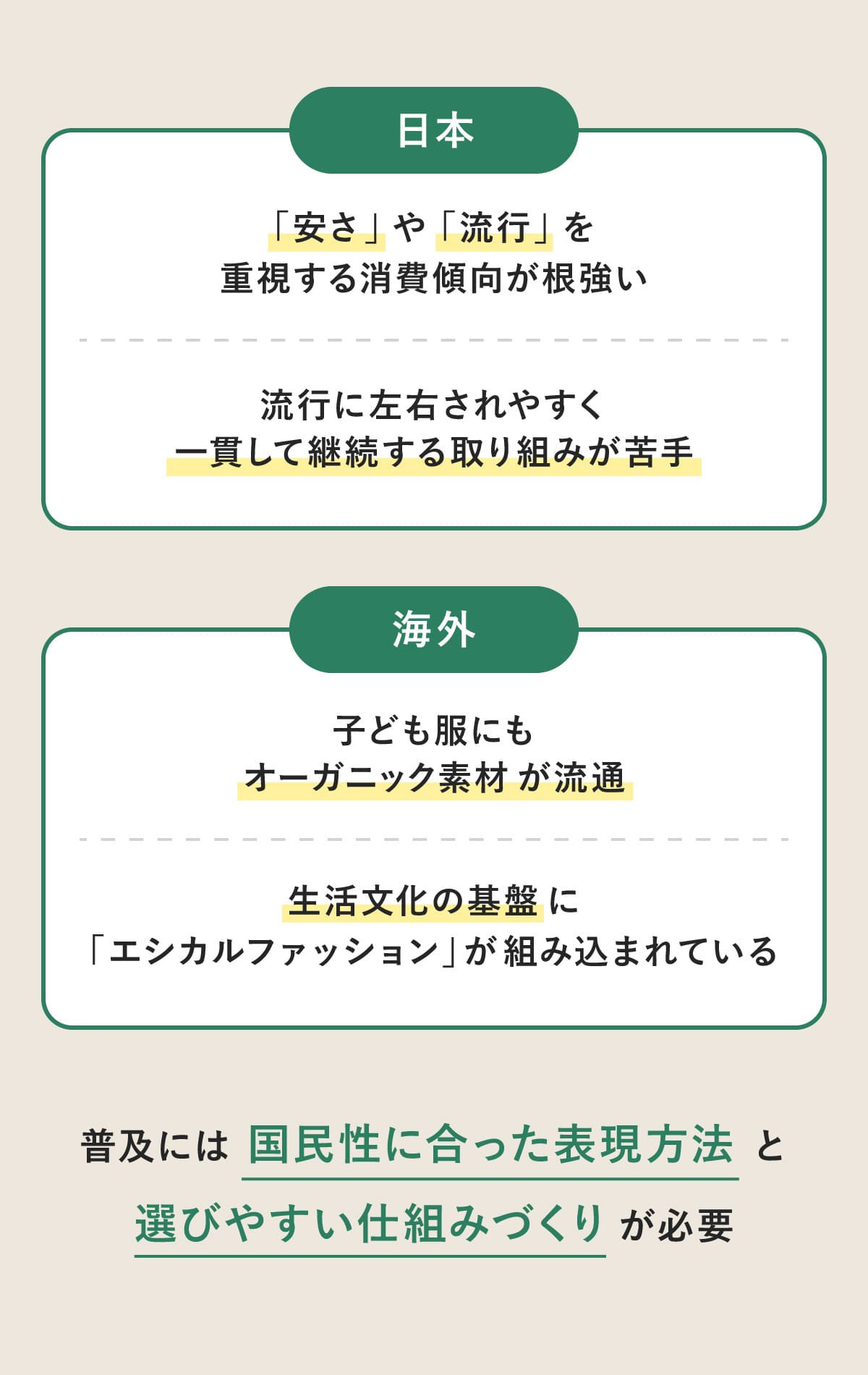

日本では「安さ」や「流行」を重視する消費傾向が根強い。エシカルファッションの生産はコストがかかり、価格は高くなりやすい。その結果、どうしても手が出ないアイテムばかりになってしまう。

日本と世界のエシカルファッション

ヨーロッパを中心にエシカルファッションは社会に定着しつつある。デンマークなど北欧では、子ども服からオーガニック素材が当たり前に流通している。生活文化の基盤に「エシカルファッション」が組み込まれている。

日本は一方で、大量生産ブランドが浸透。安価で均一な衣服が日常となり、エシカルな選択肢が育ちにくい環境にある。国民性として「人と違うことを避ける傾向」があり、エシカルな服を選ぶことが「浮いてしまう」行動として捉えられる場合がある。

流行に左右されやすく、一貫して継続する取り組みが苦手な点も課題。ただし、日本の技術や伝統素材にはエシカルな要素が潜んでいる。クラフトマンシップや丁寧なものづくりの文化は、世界に誇れる強み。普及には「国民性に合った表現方法」と「選びやすい仕組みづくり」が必要。

| 日本 | 世界(欧州・北欧など) | |

| よい点 |

|

|

| 課題 |

|

|

日本は、とても恵まれていて平和ですよね。発展途上国のように、死と隣り合わせの危機感を持たずに生きられる社会です。

だからこそ、エシカルファッションのように「誰かを支えるために選ぶ意識」がなかなか根づかないのかもしれません。「安いか高いか」「流行っているかどうか」で判断せず、自分のお金をどこに流すか、この自分の選択で未来がどうかわるかを想像できるようになるといいですね。

エシカルファッション普及のために私たちにできること

エシカルファッションの普及には、企業やブランドの努力とともに、消費者の選択や行動も重要。完璧を目指す必要はないが、小さな積み重ねが社会を変える力になる。

- 長く使う工夫をする

- 必要以上に買わない

- リサイクルやリペアに取り組む

- ブランドや企業に問い合わせてみる

長く使う工夫をする

服は大切に扱えば寿命が延びる。洗濯や保管を丁寧にすることで、物の劣化が遅くなり長持ちさせられる。また、流行に左右されにくいベーシックなアイテムを選ぶことで時代の変化や自分の想いの変化があっても使い続ける傾向があるので、エシカルな実践になる。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

必要以上に買わない

衝動買いを避け、「本当に必要か?」と問い直す習慣を持つ。持ち物を少なくし、1つひとつを大切に使う姿勢は、最もシンプルで確実なエシカルな選択。

リサイクルやリペアに取り組む

不要になった服は古着ショップやフリマアプリで売買したり、ブランドやショップがおこなうリサイクル回収プログラムに参加することで、物を捨てずに済む。レンタルやシェアリングサービスを利用し、資源を循環させる仕組みに貢献することができる。

ブランドや企業に問い合わせてみる

商品を買わなくても、ブランドに関心を寄せることは大きな意味を持つ。

問い合わせや質問をすることで、企業の姿勢が見える。消費者が声をあげること自体が、企業への後押しになる。

買わなくても、企業に問い合わせてみるだけでも十分なアクションです。関心を寄せている姿勢が企業を動かす力になるはず。

気になったことは問い合わせフォームを活用して聞いてみましょう!

エシカルファッションの今後はどうなる?

日本でエシカルファッションが本格的に根づくには、まだ時間がかかるだろう。企業も消費者も「安さや便利さ」に流されやすい現状があるから。しかし、社会や環境に配慮した服づくりは、すでに世界では当たり前の流れとなりつつある。

大切なのは「完璧を目指すこと」ではなく、自分ができる範囲で行動を起こすこと。たとえば、ブランドに問い合わせてみる、長く服を使う工夫をする、必要以上に買わない。こうした小さな選択の積み重ねが、結果的に企業を動かし、社会を変えていき、私たちの心地よい暮らしにつながっていく。

エシカルファッションの普及のためには、1人ひとりができる範囲で行動することが大事。両手を広げて届く範囲のことで、まずは考え始めてみませんか?

ファッション業界で13年間プレスを務めた後、布ナプキン専門店の取締役として女性のウェルネスやサステナブルな暮らしに携わる。2017年にはアッシュ・ペー・フランスへ入社し、展示会「rooms」でのエシカルエリア企画や、環境省「プラスチックスマート」事業に参画。

2019年には、サステナブルなライフスタイルを提案する「エシカルコンビニ」を立ち上げ、創設者としてエシカル消費の普及に貢献。

現在は独立し、「NEW ENERGY」のサステナブル・ウェルネスキュレーターとして活動。規格外野菜をアートに再生するプロジェクトや、フィリピン・セブ島の孤児院へのスニーカー寄贈など、幅広い社会活動を展開。2025年からはJR高輪ゲートウェイ駅 [earth song] 総合アドバイザー、非営利団体 agri CULTURE(申請中)副理事としても活動を広げている。

また、現在は大学で東洋史を専攻し、中国茶芸文化を研究中。学芸員資格取得を目指しながら、歴史や文化の視点を自身の活動にも取り入れている。

「ファッションには人の心を動かす力がある。その力を、社会や地球の未来をより良くするために活かしたい」―そんな想いを胸に、エシカルファッションの新しい可能性を切り拓いている。