「使い捨て」から「循環」へ。大量生産・大量消費を前提としたこれまでの経済モデルは、いま大きな転換期を迎えている。資源を無駄なく使い、再び価値を生み出す「サーキュラーエコノミー(循環型経済)」は、企業が持続的に成長していくうえで欠かせない考え方として注目を集めている。

こうした中、リユース事業を中心に“モノと思いの循環”を促しているのが、バリュエンスホールディングス株式会社。ESG(環境・社会・ガバナンス)課題に積極的に取り組み、人と地球が幸せになりつづける循環型の事業活動を推し進めている。

一方、レジル株式会社は再生可能エネルギー(非化石証書を活用した実質再生可能エネルギーを含む。以下、再エネ)100%の電力供給を通じ、企業の脱炭素経営とScope2(※1)削減対応に貢献している。両社の協働は、「循環」と「再エネ」の力を掛け合わせた先進的なチャレンジとして、多くの関心を集めている。

今回は、バリュエンスホールディングス株式会社ESG室の池﨑亘氏と赤井理恵氏に、サーキュラーエコノミーと再エネの接点、そして循環型社会がもたらすインパクトについてお話を伺った。

池﨑 亘さん

バリュエンスホールディングス株式会社 ESG室 室長

赤井 理恵さん

バリュエンスホールディングス株式会社 ESG室

2014年株式会社SOU(現バリュエンスホールディングス株式会社)に入社し、社内外への広報業務と企業ブランディングの展開を担当。現在はESG室にてESGやサステナビリティ関連の取り組みを推進。

※1 他社から供給された電気や熱・蒸気などの使用にともなって間接的に排出される温室効果ガス量

「循環するのはモノだけじゃない」バリュエンス社が描く、新しいサーキュラーエコノミーのかたち

——サーキュラーエコノミーが注目を集める中、貴社も積極的にその推進に取り組まれているとのこと。まずは、その背景やきっかけについて教えてください。

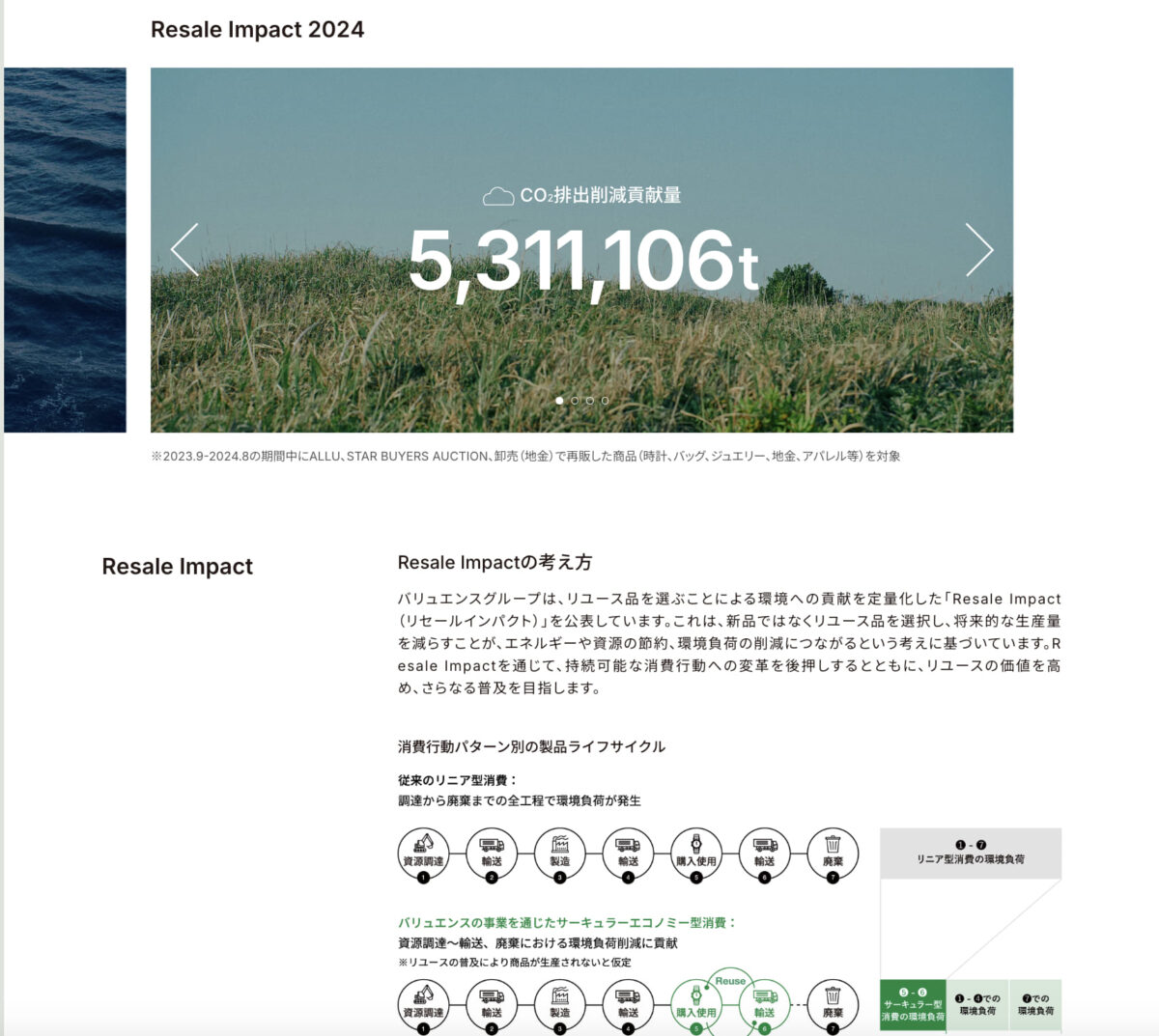

赤井:当社がサーキュラーエコノミーの推進に注力し始める大きなきっかけとなったのは、2021年にリユースによる環境への貢献を定量化して可視化する「Resale Impact(リセールインパクト)」を開発・公開したことです。そのタイミングで初めてコーポレートホームページにサステナビリティのページを設け、そこから本格的にサーキュラーエコノミーの推進に向けた取り組みをスタートさせました。

画像引用:バリュエンスホールディングス株式会社公式ホームページ

また、当社では企業の成長や変化、社会を取り巻く環境の大きな変容にあわせて経営理念を刷新しており、経営層と「当社の存在意義」について常に議論してきました。そこで、変わらない価値観として「お客様が私たちのリユースというサービスを通じて豊かな人生を送れるように支援すること」を掲げてきたのです。

経営理念について深く考えていく中で、お客様にファッション業界が抱えている大量生産・大量消費といった課題を知ってもらい、リユースが環境への負担を軽くする選択肢の一つだということを伝えることが大事なのではないかという考えに至りました。それから、サーキュラーエコノミーの推進に向けた取り組みが加速していきました。

——ヨーロッパを中心に世界ではサーキュラーエコノミーの流れが強まっていますが、日本とどのようなギャップがあるとお考えですか。

池﨑:先日、ヨーロッパで開催されたサーキュラーエコノミーのイベントに参加した際も、多くの企業がリユースやリサイクルの取り組みを当たり前のように進めており、それが消費者にも自然に受け入れられていると強く感じました。

また、ヨーロッパでは、たとえば「自動車に使用するプラスチックの一部は一定割合のリサイクル材を使用しなければならない(※2)」、「包装資材もリサイクルプラスチックを使用しなければならない(※3)」といった法律による規制が明確に整備されています。

一方で、日本ではまだそのような法整備は検討段階にとどまっており、企業ごとに独自の判断で取り組んでいるのが現状です。リユースやリサイクルをビジネスチャンスととらえ、先行的に取り組む企業もある一方で、社会全体としては足並みが揃っているとは言えません。

サーキュラーエコノミーは、社会全体でスキームを構築しないと成り立たないモデルです。一企業だけでは限界があり、異業種間の連携や、企業と自治体との協働が不可欠です。

多くの企業が「他社の動きを見ながら」様子を伺っている段階で、なかなか本格的な前進に至っていないのが日本の現状です。一般的に企業は規制緩和を好む傾向がありますが、サーキュラーエコノミーに関しては「むしろ法整備によって後押しをしてほしい」という声もあると感じています。実際に、政策提言などを通じて政府への働きかけを行っている企業も出てきています。

——サーキュラーエコノミーの分野で日本はまだ発展途上とされる環境の中で、貴社はどのような思いを持って事業を展開されているのでしょうか。

赤井:私たちはパーパスで「Circular Design for the Earth and Us」を掲げており、地球環境保全のためだけではなく、人の思いや価値観といった「心の循環」も含めて大切にしています。

ミッションとして掲げているのは、「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」こと。リユースという手段を通じて、最終的に目指しているのは、関わるすべての人が自分らしく生きられる社会をつくることです。

私たちは「現代の多くの人が、本当の自分を見失っているのではないか」という仮説を持っています。世の中の正しさや流行に合わせるうちに、自分が本当に大切にしたいことを置き去りにしてしまっているのではないかと。

だからこそ、一人ひとりが自分にとって大切なことを見つめ直し、それに正直に生きること。それが結果的に、人と地球の両方にとって豊かな社会の実現につながっていくと信じています。

——貴社は企業理念の浸透に向けて、従業員の人材育成にも力を入れていると伺いました。具体的には、どのような研修を通じて、社員の意識や行動に変化を促しているのでしょうか。

赤井:当社では、代表自らが全社員を対象に理念浸透のための研修を行っています。理念や事業内容についての説明に加え、「自分は本当に大切なことにフォーカスして生きているか?」を見つめ直すワークショップも組み込まれた一日がかりのプログラムで、個人と企業の価値観を重ね合わせる大切な時間になっています。

サーキュラーエコノミーの実現には、社員一人ひとりが理念を理解し、腹落ちしたうえで行動することが不可欠です。この研修を通じて、単なる業務の遂行にとどまらず、「何のためにこの仕事をしているのか」を問い直す機会が生まれています。

たとえば、当社では自動車の取り扱いや不動産事業も手がけていますが、あるお客様が長年大切にされていた車を手放すかどうか悩まれていた際に、「お車をお売りいただくことで、新しい体験を得るための元手にしてみてはいかがでしょうか」とご提案したことがありました。その言葉が、お客様の人生の新しい一歩を後押しするきっかけとなったのです。

また、過去の社員総会ではグループの全社員から「お客様の人生を豊かにすることにつながった事例」を集め、特にストーリーが素晴らしかったものを表彰しました。お子様の進学に備えたいというお客様から不動産売却のご相談をいただいたケースでは、担当のバリューデザイナー(査定士)が丁寧に思いをくみ取りながら最善の提案を行い、ご希望を大きく上回る条件での売却を実現しました。それだけでなく、お子様も第1〜第3志望校すべてに合格されたとのこと。ご家族にとって最高の結果となりました。こうした一つひとつの行動は、理念が根ざした意識と姿勢があるからこそ実現できるものです。社員一人ひとりの変化が、やがて企業全体の文化として根づき、社会に提供できる価値へとつながっていくと考えています。

“見えるリユース”が人の心を動かす「Resale Impact」の力

——先ほど、「Resale Impact」を通じてCO₂排出量などの環境負荷の削減貢献量を定量的に可視化し、社外に発信されているとお話されていましたが、そうした取り組みを進める中で、社会に対してどのような影響を与えられていると感じていますか。

赤井:「Resale Impact」を打ち出した一番の目的は、消費者の行動変容を後押しすることです。ESGデータを企業側で充実させるためというより、リユースの価値を“見える形”で届けることが大事だと考えました。

たとえば、当社グループのリユース事業を通じた削減貢献量を算出したところ、2024年度ではCO₂排出531万トン、水使用2億6,712万㎥と、非常に大きな効果があることがわかっています。

画像引用:バリュエンスホールディングス株式会社発表プレスリリース(2025.01.10)

ちなみに、CO₂の531万トンという量は、杉の木およそ4億本分の年間吸収量に相当します。(※4)ただ、「10トンのCO₂削減貢献量があります」と言われても、それがどれだけすごいことなのかピンと来ないですよね。そこで私たちは、CO₂であれば「杉の木の年間CO₂吸収量何本分」や水であれば「浴槽何杯分」といった身近な換算を使ってリユースの価値を伝える工夫をしています。

一般的に「リユースは何となくエコだよね」、「何となくエシカルだよね」という感覚はあるものの、それが数値として見えることでより実感を持って選択を促すことができると思います。消費者へ気づきを提供し行動変容を促すことが私たちの目指すところであり、社会に与えるべきインパクトだと考えています。

——消費者の行動変容を促すうえで、具体的にどのような工夫をされていますか。

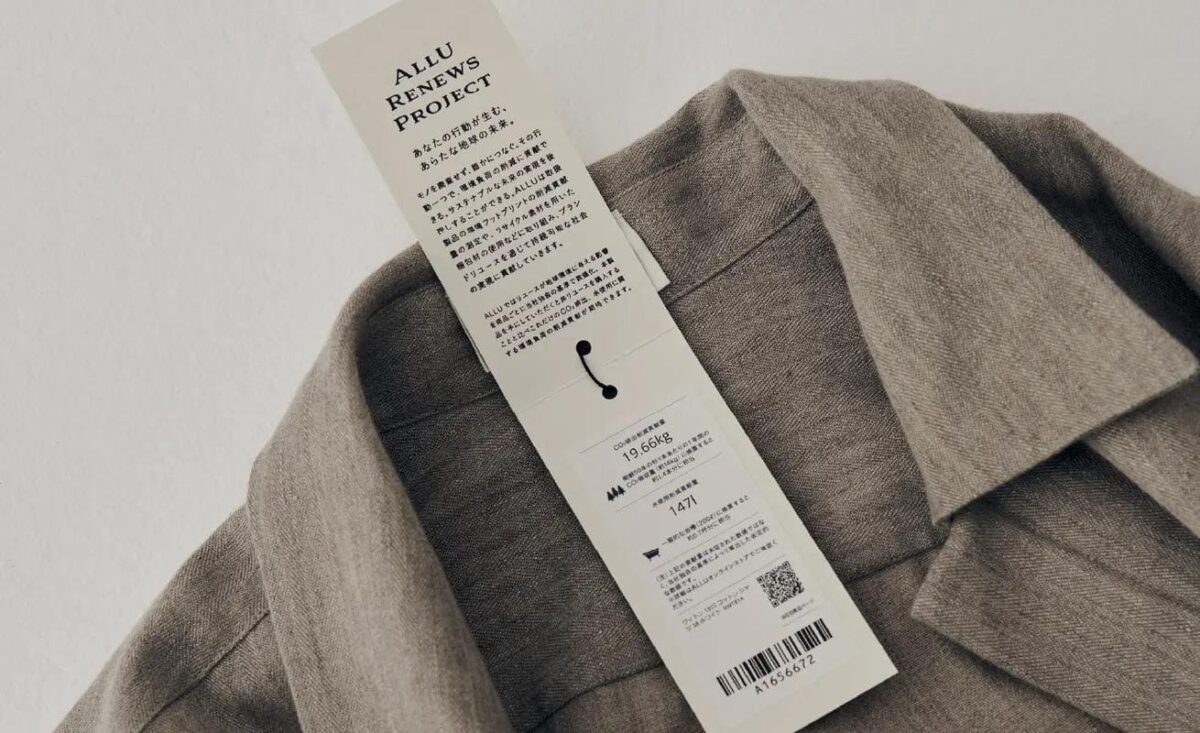

赤井:取り組みの一つに、当社のプレオウンド・ブランドショップ「ALLU(アリュー)」の商品に「Resale Impact」の情報を記載したタグを付けています。お客様がその商品を購入し使用することで、どのくらい環境負荷の削減貢献につながるかを可視化しています。

画像引用:バリュエンスホールディングス株式会社公式ホームページ

このタグを見て商品をご購入いただいたお客様の割合は測定できていませんが、店頭スタッフからは「このような取り組みをしているのは素晴らしいね」と言っていただいて購入に至ったお客様がいたという話を聞いています。

「Resale Impact」のような削減貢献量の考え方はまだまだ一般的な取り組みにはなっていないので、その姿勢自体に共感し、高く評価してくださる方が多いと感じています。

「リユース×再エネ」で挑む、究極の循環型経済モデル

——脱炭素社会の実現に向けて、企業としてどのように責任あるエネルギー選択をしていくかは、今や重要なテーマとなっています。そうした中で、レジル社の再エネ100%電気を導入されたとのことですが、その背景や決め手について教えていただけますか。

池﨑:私たちの事業活動においても、温室効果ガスの排出は避けられないため、企業として責任を持ち、排出量の削減に取り組むことが必要だと考えています。2030年までにScope1・2・3(※5)を含めたカーボンニュートラルを達成するというチャレンジングな目標を掲げ、具体的なアクションを起こす段階に入りました。

複数の再エネ供給企業から電力切り替えのご提案をいただいていたのですが、レジルさまはコスト削減と脱炭素の両立を実現できる点が魅力でした。現在では、ALLU SHINSAIBASHI、ALLU OMOTESANDO、ALLU GINZA、なんぼや 池袋店の4店舗でレジルさまの再エネを導入しています。

——今回の電力切り替えによる温室効果ガスの排出削減量は、どの程度見込まれていますか。

池﨑:導入によって、ALLU SHINSAIBASHIで約45.4トン、ALLU OMOTESANDOでは約43.0トン、ALLU GINZAで約32.3トン、なんぼや 池袋店で約16.6トンのCO₂排出量を削減できると見込んでいます。これを杉の木の本数に換算すると、それぞれ約3,239本分、約3,071本、約2,308本、約1,183本のCO₂吸収量に相当(※4)し、大きな環境効果が得られると期待しています。

——サーキュラーエコノミーへの本格的な取り組みが進む中で、その成果をどう測るかという「指標」の重要性も高まっていると感じます。そこで貴社では、今後どのような新たな指標や目標の設定を検討されているのでしょうか。

赤井:昨年の中期経営計画の策定にあわせて、従来の売上高や利益率といった財務指標に加え、非財務の視点で新たに指標と目標を設定しました。たとえば、環境面では、2030年までに再エネ導入率100%を目指すといった目標を掲げ、社会面では、従業員エンゲージメントスコアを24年度の3.6から2030年までに4.2に引き上げることなどを目指しています。

また、サーキュラーエコノミー推進の観点では、商品の寿命延長を図るリペアサービスの拡大にも注力をしており、24年度の年間利用件数4万件を2027年までに5万件へと拡大する目標を設定しています。

さらに、まだ模索段階ではありますが、将来的には、環境への貢献が“価値ある体験”として感じられるような仕組みも作りたいと考えています。たとえば、再エネの利用やリユースへの参加によってポイントが貯まり、そのポイントを社会貢献活動への寄付などに使えるような形です。

このように環境に配慮した選択が、そのまま社会課題への支援にもつながる。そんな新しい循環の仕組みを作っていきたいと考えています。

——今後、レジル社との連携は、消費者や社会にどのような効果をもたらしていくと感じていますか。

池﨑:私たちのパーパスは、モノと思いの循環も含めた「Circular Design for the Earth and Us」の実現です。高品質なモノを丁寧に扱い、次の誰かへと受け継いでいくことは、単なるリユースにとどまらず、地球の限りある資源を有効活用するという意味でも重要だと考えています。

地球の限りある資源を有効活用するという考え方は、エネルギーの脱炭素化を担うレジルさまと、私たちの共通する理念だと思っています。リユースと再エネという異なる切り口から、サーキュラーエコノミーを支えられていることは、とても意義深い協働だと感じています。

この協働によって、消費者にはモノとエネルギーの両面から、よりサステナブルな選択肢を届けることができるようになりました。「Resale Impact」で消費者の環境意識を高めながら、レジルさまの再エネ電力を導入することで、事業活動の環境負荷の削減にもつながっています。そうした取り組みを通じて、より一貫性のあるメッセージを社会に発信できているという実感があります。

サーキュラーエコノミーの実現には、企業の取り組みだけでなく、企業の従業員や一般の消費者一人ひとりの行動変容が欠かせません。これからも、従業員やお客様を始め、ステークホルダーの皆さまと共に、循環型社会の実現を目指していきたいと思います。

レジル株式会社:

集合住宅への一括受電の導入や太陽光発電設備・蓄電池等の設置を通じて脱炭素とレジリエンスの両立を目指す「分散型エネルギー事業」、再エネの調達・供給を通じて、企業や自治体のカーボンニュートラルの実現をサポートする「グリーンエネルギー事業」、DX支援を通じてエネルギー関連企業の経営効率化と環境への投資余力の創出を目指す「エネルギーDX事業」を展開。「グリーンエネルギー事業」では、非化石証書(※6)付きの電力を提供することで、実質的に再エネ100%の利用を可能にしている。

バリュエンスホールディングス株式会社:

ブランド品などの買い取り専門店「なんぼや」や「BRAND CONCIER」、骨董・美術品買い取り専門店の「古美術八光堂」の運営など、リユースをメインとして事業を運営している。その他にもオークション事業や小売事業、不動産事業に至るまで多岐にわたるビジネスを展開。サーキュラーエコノミーの推進に力を入れており、サステナブルな社会の形成を目指している。

※2 ELV指令(Directive 2000/53/EC on End-of-Life Vehicles)

End-of-Life Vehicles – European Commission

※3 包装廃棄物指令(Regulation on Packaging and Packaging Waste)

Regulation on Packaging & Packaging Waste

※4 杉の木1本当たり1年間平均で約14kgの二酸化炭素を吸収するとして試算

※5 Scope1・2・3

知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは

※6 非化石証書

前職ではプラスチック加工業でサステナビリティ推進の責任者を担当。2024年バリュエンスホールディングス株式会社に入社。ESG室にて環境・社会・ガバナンスの観点から企業価値向上の取り組みを推進。