「最近、身体が重くてだるい」「やる気が出なくて集中力が続かない」現代社会では、ストレスや生活習慣の乱れ、栄養不足など、さまざまな要因で慢性的な疲労を抱えている人が増えている。

この記事では、休養の専門家からのアドバイスをもとに、身体のだるさを引き起こす原因から、すぐに実践できる対処法をくわしく解説する。

この記事の監修者

片野 秀樹 博士(医学)

一般社団法人日本リカバリー協会代表理事/株式会社ベネクス執行役員

身体が重くてだるい。どんな症状がある?

身体が重くてだるい状況が慢性的に続く場合は、身体が「あなたは疲労しているので、休んでください」というアラートを出している状態として捉えることができる。

おもな症状としては、やる気や集中力の低下、女性の場合は生理前の不調、自律神経の乱れによる過緊張などが該当する。とくに自律神経が乱れた状態が続くと、さまざまな不調を引き起こす要因となる。

【自律神経の乱れによる初期症状】

- 肩こり

- 目の疲れ

- 便秘

- 不安や焦燥感

- 食欲不振 など

身体が重くてだるい原因は?

身体が重くてだるい原因は、おもにストレス・神経伝達物質の減少・疲労のマスキングなどがあげられる。

- ストレスがもたらす外的刺激の影響

- 神経伝達物質の材料となるアミノ酸の不足

- 栄養ドリンクやカフェインによる疲労のマスキング

ストレスがもたらす外的刺激の影響

身体のだるさを起こすおもな原因の1つにストレスがあげられる。生活環境や温度変化などの物理的要因、花粉や黄砂などの化学的要因、会社や人間関係といった社会的要因など、ストレスの要因となる「ストレッサー」は多岐にわたる。

| 物理的ストレッサー | 暑さ、寒さ、騒音、混雑、振動 |

| 化学的ストレッサー | 公害、薬物、化学物質 |

| 心理的ストレッサー | 不安、緊張、怒り、悲観 |

| 生物学的ストレッサー | 細菌、感染、ダニ |

| 社会的ストレッサー | 家族関係、友人関係、人間関係 |

このような肉体的・精神的な疲労の原因になる外的刺激はすべてストレスに該当し、ストレスにさらされ続けると、免疫の低下や代謝の異常、神経の異常など、さまざまなトラブルを引き起こす。

神経伝達物質の材料となるアミノ酸の不足

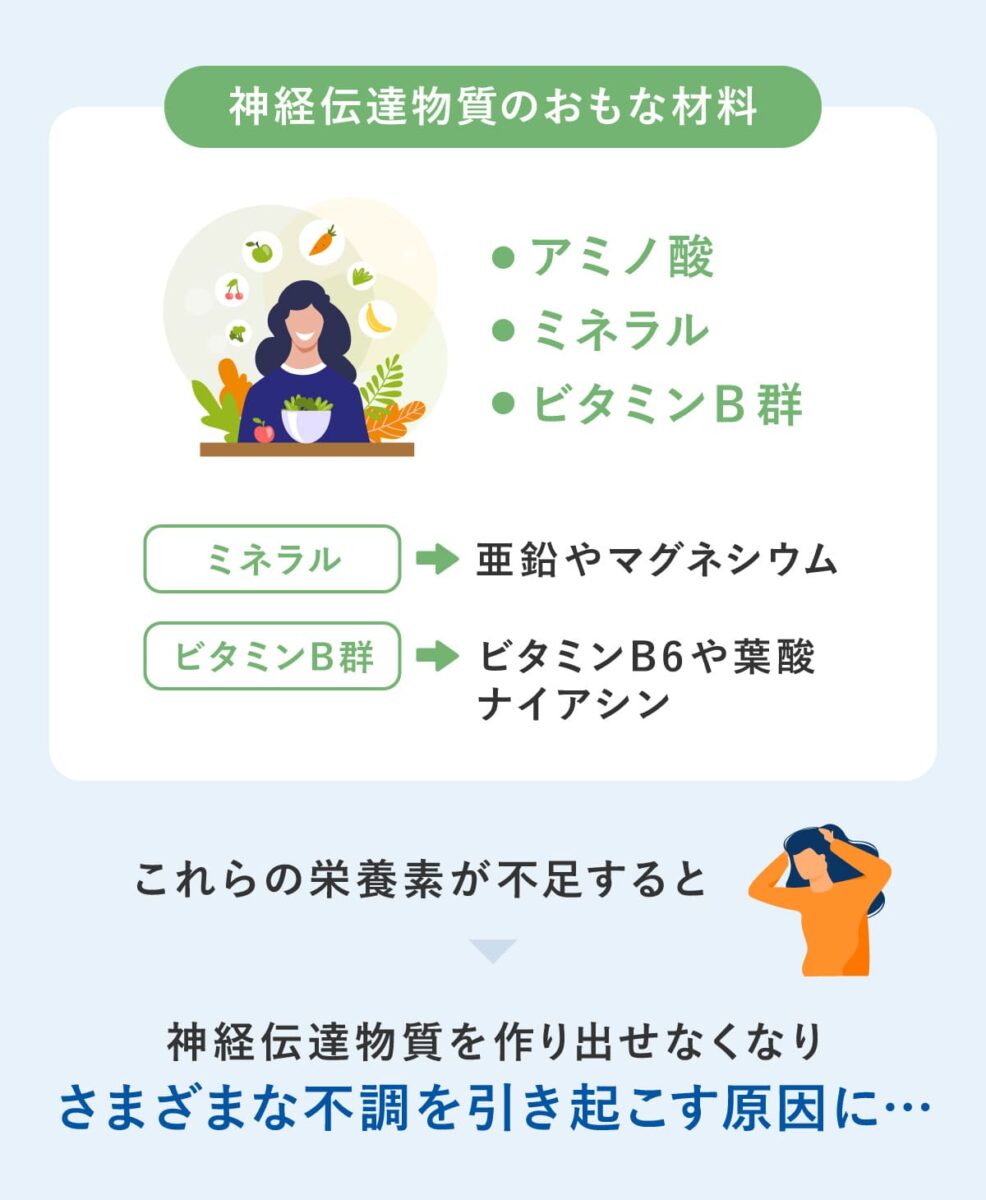

神経伝達物質には、リラックス効果をもたらす「GABA(ギャバ)」、幸せホルモンとも呼ばれる「セロトニン」などのさまざまな種類があり、私たちの感情や行動をコントロールする重要な役割を果たしている。

これらの神経伝達物質の材料になるのが「アミノ酸」。また、アミノ酸から神経伝達物質をつくる過程において、亜鉛やマグネシウムなどのミネラルや、ビタミンB6や葉酸、ナイアシンなどのビタミンB群も必要となる。

これらの栄養素が不足すると、神経伝達物質が作り出せなくなり、うつ病や不安、無気力、イライラ感などさまざまな問題を引き起こす。

栄養ドリンクやカフェインによる疲労のマスキング

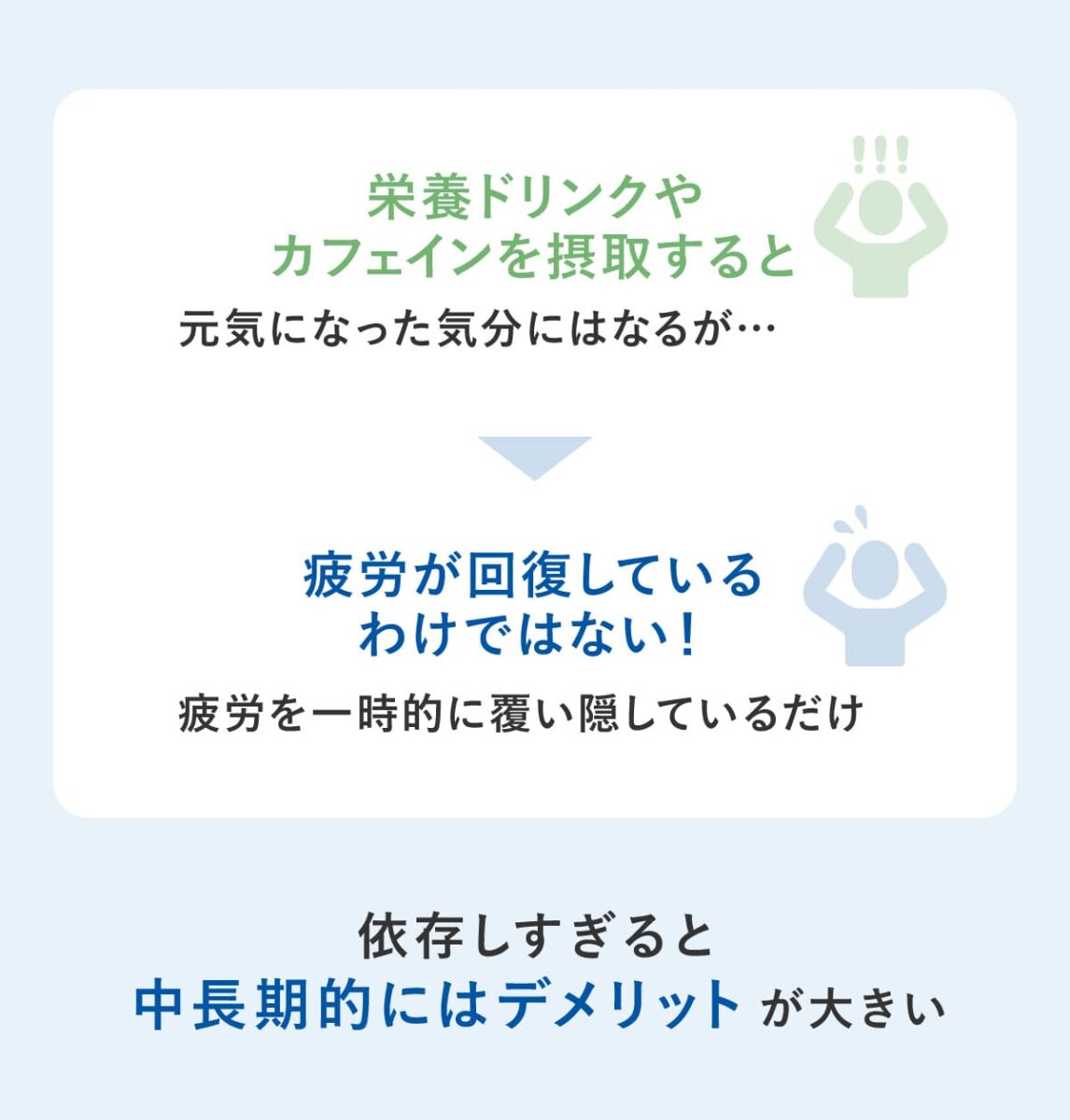

栄養ドリンクやカフェインには疲労感を抑制する効果があるため、一時的には疲れが取れたように感じるが、実際に疲労が回復しているわけではない。とくに栄養ドリンクには糖分が多く含まれており、血糖値を急上昇させることで一時的には脳が回復したように感じるが、血糖値が下がるときにだるさや集中力の低下を引き起こす。

日中にコーヒーを飲んで眠気を覚ますのは悪いことではないが、カフェインや栄養ドリンクに依存しすぎると、中長期的にはデメリットが大きいことを理解しておくことが重要。

味の素株式会社 | アミノ酸

忙しい毎日に「アミノ酸」

仕事に家事に、気づけば1日があっという間。忙しく身体を動かした日や、栄養バランスが乱れがちな日が続くと、なんとなく寝つきが悪かったり、疲れが取れにくかったりすることも。そんなふうに自分のリズムを整えたくなるとき、生活の中で少し意識してみたくなる存在の1つが「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

身体を動かす日も、食生活が気になるときも、夜ゆっくり休みたいときも。アミノ酸は、そんな毎日を陰ながら支えている成分の1つ。毎日を自分らしく過ごすためのひとつの工夫として、生活の中に取り入れてみては。

身体がだるくてやる気が出ないときの対処法

身体がだるくてやる気が出ない状態が続いているときに、すぐに実践できる方法を紹介。

- 生活リズムを整える

- しっかりと湯船に浸かる

- ジョギングやストレッチなどの軽い運動をする

- 腹八分目を心がける

生活リズムを整える

起床・就寝時間がバラバラの生活や、夜遅くまでスマートフォンやパソコンを使用していると、自律神経のバランスが乱れやすくなる。自律神経のバランスが乱れると「がんばりたいときにやる気が出ない」「疲れているのに眠れない」など、さまざまな不調や生活習慣を引き起こす原因になる。

生活リズムを整えるためには、なるべく起床・就寝時間を一定に保ち、夜はリラックスできる環境で過ごすことが大切。

【自律神経を整えるための夜の過ごし方】

- 夕食はできるだけ早い時間に済ませる

- できるだけ強い光を浴びない

- 就寝の60~90分前を目安にお風呂に入る

- 就寝前のお酒は少量に

- ベッドのうえでスマホを触らない

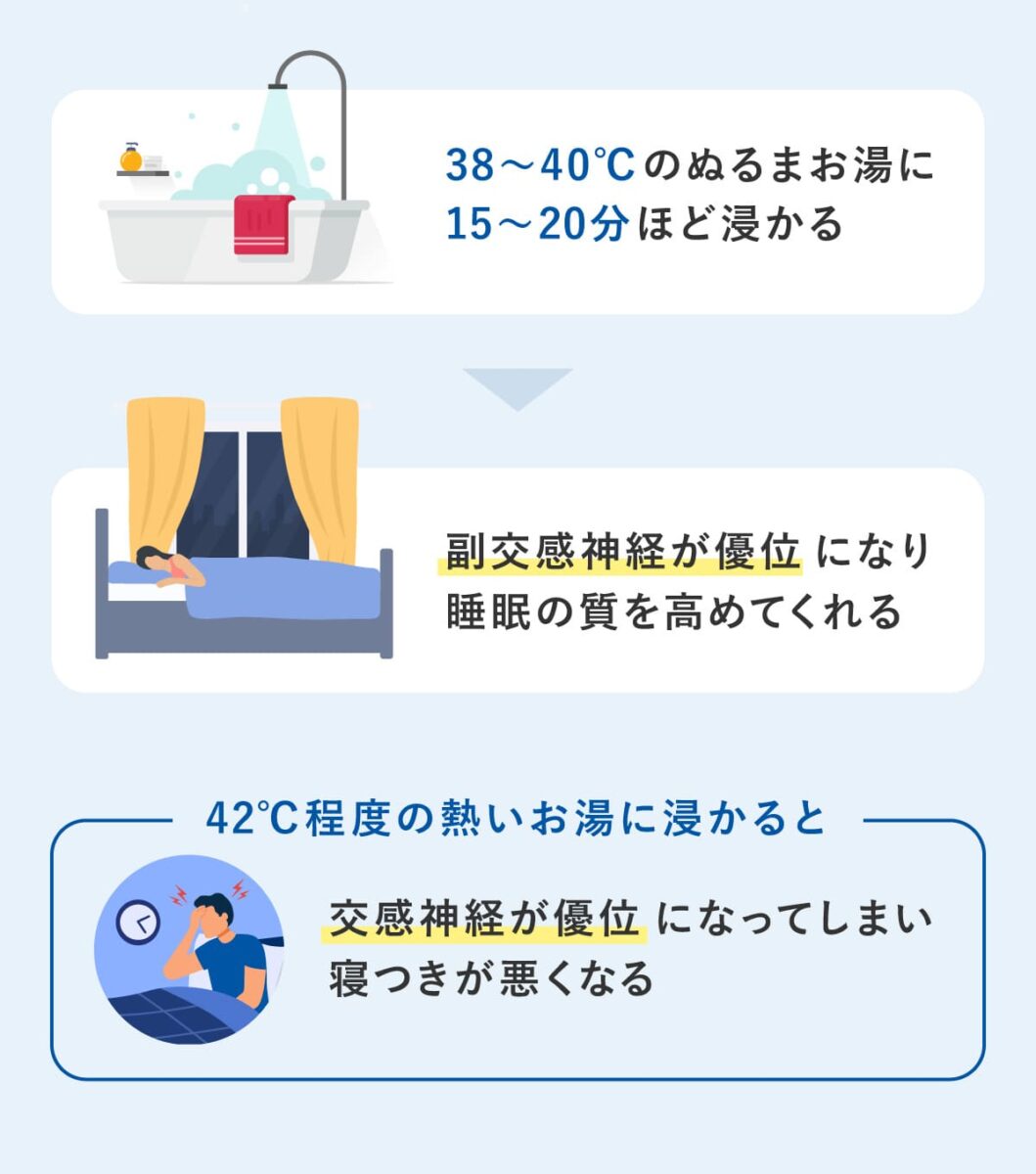

しっかりと湯船に浸かる

夜の早い時間に38〜40℃くらいのお湯に15~20分ほど浸かることで、副交感神経が優位になり、睡眠の質が高まる。しっかりと質の高い睡眠が取れると、翌朝の疲労感が軽減され、日中のパフォーマンスが向上する。

朝からやる気がでないときは、42℃程度の熱いお湯に浸かると交感神経が優位になり、日中の活力を高めることができる。

質の高い睡眠や休養が取れていれば、自然と自律神経のバランスは整うので、疲れをごまかすために寝る前に熱いお湯に浸かるのはおすすめしません。

ジョギングやストレッチなどの軽い運動をする

ジョギングやストレッチなどの軽い運動をすることで血流がよくなり、身体の隅々まで酸素や栄養を届けることができる。これにより代謝や免疫、老廃物を排泄する力が高まり、だるさや疲れを軽減することができる。

とくにオフィスワークで座っている時間が長い人は血流が滞りやすいので、意識的に身体を動かす時間を確保することが大切。

【座りすぎを防ぐ方法】

- 30~60分に一度は立ち上がる

- 休憩時間に外を散歩する

- 少し遠くにコンビニや自販機まで歩く

- 通勤中はイスに座らず、駅では階段を利用する

- リモートワークの場合は昇降デスクを導入する

腹八分目を心がける

いつも満腹になるまで食べていると、消化や吸収に多くのエネルギーが消費されるため、消化器官への負担が増える。

また、過食や早食いは血糖値を急上昇させる原因にもなる。血糖値が急上昇すると、今度はインスリンの働きによって血糖値が急激に低下する「血糖値スパイク」という状態に陥る。

血糖値スパイクは食後の眠気やけん怠感、集中力低下など、さまざまな悪影響を及ぼすとされている。こういった症状を抑えるには、日頃から腹八分目を心がけ、ゆっくりと噛んで食べることが大切。

味の素株式会社 | アミノ酸

忙しい毎日に「アミノ酸」

仕事に家事に、気づけば1日があっという間。忙しく身体を動かした日や、栄養バランスが乱れがちな日が続くと、なんとなく寝つきが悪かったり、疲れが取れにくかったりすることも。そんなふうに自分のリズムを整えたくなるとき、生活の中で少し意識してみたくなる存在の1つが「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

身体を動かす日も、食生活が気になるときも、夜ゆっくり休みたいときも。アミノ酸は、そんな毎日を陰ながら支えている成分の1つ。毎日を自分らしく過ごすためのひとつの工夫として、生活の中に取り入れてみては。

普段の生活から身体がだるい原因を見つける方法

身体がだるい状態を解消するには、普段の生活の中から悪影響を与えている行動や習慣を特定し、1つずつ改善していく必要がある。そのためには、1日の生活パターンを細かく洗い出すことから始めよう。

STEP01. 生活パターンを洗い出す

- 朝起きてから24時間の行動や習慣を細かく振り返る

- できれば1週間ほどの行動を洗い出す

STEP22. それぞれの行動や習慣を評価する

- どれくらいの時間を使っているかを把握する

- その行動が本当に必要か、休養の妨げになっていないかを評価する

STEP03. 原因となりそうな行動や習慣をピックアップする

- 無駄に時間を使っている行動や習慣を特定する

- 無駄ではないが身体によくない(改善の余地あり)行動も特定する

STEP04. 原因となりそうな行動や習慣をやめてみる

- まずは簡単にできそうなことから取り組んでみる

- 空いた時間を無理に埋めなくてOK(余白をつくることも重要)

STEP05. 実践後の変化を記録する

- 体調や気持ちの変化を記録する

- 1週間~1ヶ月くらいは継続する

生活パターンを洗い出したら、今後は以下のようなイメージで一つひとつの行動や習慣を評価する。

【参考例】

| 時間帯 | 行動 | 評価 | 補足 |

| 7:00~7:15 | 起床 | × | スマホを見ながらダラダラしていた |

| 7:20~7:30 | 歯磨き | ○ | |

| 7:30~7:45 | 着替え・出社準備 | ○ | |

| 8:00~8:40 | 通勤 | ○ | Kindleで読書 |

| 9:00~12:00 | 午前業務 | ▲ | ずっと座っていた |

| 12:00~13:00 | 昼食 | ○ | 栄養バランスのよい定食を食べた |

| 13:00~15:00 | 午後業務 | ▲ | 眠気で集中力が低下していた |

| 15:00~15:15 | 休憩 | ○ | オフィスの周りを軽く散歩 |

| 15:15~18:30 | 午後業務 | ○ | |

| 19:30~20:00 | 夕食 | ▲ |

|

| 20:00~20:15 | お風呂 | ▲ | シャワーだけで済ませた |

| 21:00~22:00 | 資格の勉強 | ○ | |

| 22:00~23:00 | リラックスタイム | × | スマホを見ながらベッドの上でごろごろしていた |

| 23:00~ | 就寝 | ▲ | 仕事のことを考えて寝つきが悪かった |

評価が終わったら、簡単にできそうなことからでいいので、悪い行動や習慣を思い切ってやめてみる。1週間~1ヶ月くらいかけて体調の変化や気づいたことを記録する。複数の要因でだるさが出ている可能性もあるので、あまり効果が出なくても気にする必要はない。少しずつでもいいので継続することが大切。

医師の診断を受けたほうがいいケース

適度に休んでいるにも関わらず、頭痛やけん怠感、疲労感などの症状が半年以上続いている場合は、医師の診断を受けることを推奨する。

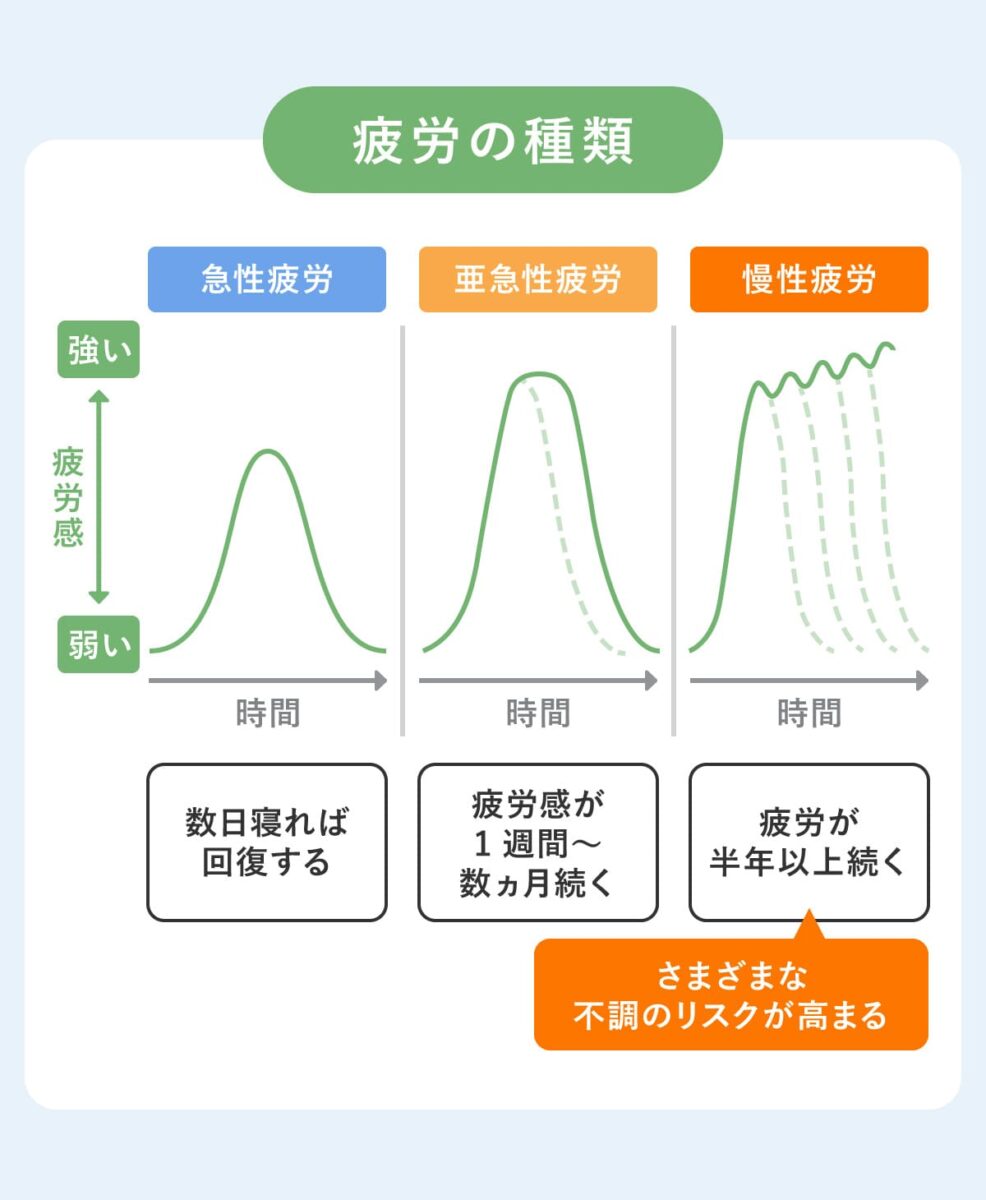

疲労のステージは3段階に分かれており、初期段階の急性疲労であれば、1〜数日しっかり寝れば回復する。

しかし、半年以上も症状が続いている場合は「慢性疲労」の状態に達しており、「慢性疲労症候群」を発症するおそれがある。

【慢性疲労症候群とは】

- 原因不明の強いけん怠感や疲労感が長期間続き、健康な社会生活を送れなくなる病気

- 微熱・筋肉痛・関節痛・集中力や記憶力の低下・不眠などを引き起こすことも

また、医師の診断を受けて異常がなかったとしても、しっかりと休養を取ることを忘れてはいけない。私たちの身体は「健康」か「病気」のどちらかに分類されるわけではなく、その中間に「未病期」と呼ばれる「発病には至らないものの健康な状態から離れつつある状態」が存在している。

【2つの未病】

- 自覚症状はないものの、診断を受けると異常値が出る

- 自覚症状はあるものの、診断を受けても異常値が出ない

つまり、異常がなくても「だるさ」「疲れやすさ」「集中できない」などの自覚症状がある場合は、身体が健康から病気へ近づいている可能性がある。まずは自分の体調や生活習慣に目を向けて、適切な休養を取ることが大切。

休養学の第一人者として休養に関する社会の不理解解消やリテラシー向上を目指して啓発活動にも取り組んでいる。著書「あなたを疲れから救う 休養学」(東洋経済新報社)」は現在16万部を超えるベストセラー。そのほかに編著書「休養学基礎」(メディカ出版)、著書『マンガでわかる休養学』(KADOKAWA)などがある。