日々の食生活や運動、飲酒、喫煙などの生活習慣の積み重ねで、徐々に進行していく生活習慣病。すぐに発症するものではないからこそ、現在の生活のなかで予防の意識を持っておくことが重要だが、実際に生活習慣病予防を意識しながら生活している人は少ないもの。

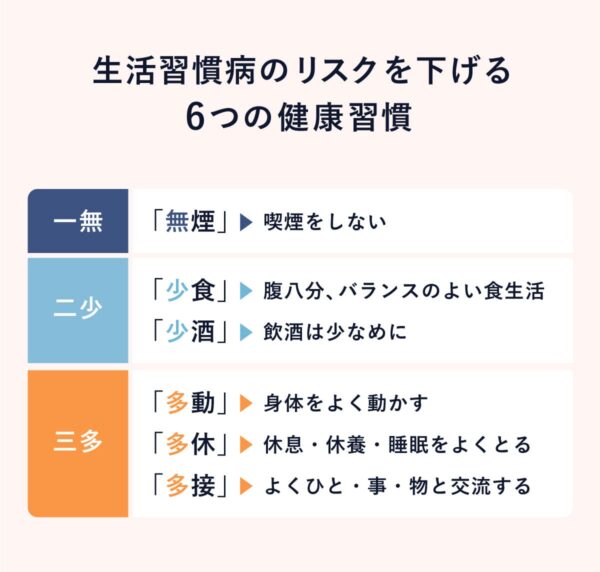

日本生活習慣病予防協会では、生活習慣予防につながる6つの健康習慣を「一無、二少、三多」という覚えやすいスローガンで提唱している。今回は、日本生活習慣病予防協会代表の和田さんに「一無、二少、三多」の考え方や実践のコツついて詳しくお話を伺った。

和田 高士さん

日本生活習慣病予防協会 代表

生活習慣病の予防につながる「一無、二少、三多」とは?

「一無、二少、三多」の6つの健康習慣

── まず、日本生活習慣病予防協会さんはどのような活動をおこなわれているのですか?

和田さん:私たちは、生活習慣病の一次予防を中心に、知識の普及や啓発、生活習慣病の調査研究などをおこなっています。

生活習慣病は、その名の通り生活習慣が原因で発症する疾患です。禁煙やバランスのよい食事が大切だろうということはなんとなく分かっていても、具体的にどのように改善すればよいか、理解している人は少ないのが現状です。

そのため、私たちは生活習慣病予防のために、とくに重要な6つの健康習慣を「一無、二少、三多(いちむにしょうさんた)」としてまとめて、これを普及させています。

── 短くて覚えやすいですね。「一無、二少、三多」とは具体的にどのような健康法なのか、教えていただけますか?

和田さん:一無は「無煙」、二少は「少食」「少酒」、三多は「多動」「多休」「多接」を意味します。

まず、無煙は、禁煙=たばこを吸わないという意味ですね。

次の「少食」については、満腹まで食べる習慣をやめ、腹七〜八分目で抑え、偏食をせずよく噛んで、三食規則正しく食べる食生活を指します。アルコールも過度に飲むことを避け、たしなむ程度の「少酒」を心がけましょう。

最後の「多動」「多休」「多接」は、言い換えると、よく動く・よく休む・よく人と交流するということです。

毎日今より10分多く身体を動かすことを意識し、仕事の合間の「休憩」や仕事をしない「休日」、夏休みなどの「休暇」も含めて、しっかり心と身体を休めることが大切です。また、多くの人と交流して、生き生きとした毎日を送ることも心の健康を保つのに重要ですよ。

これらの6つの健康習慣を意識することで、生活習慣病のリスクを下げることができます。

── このスローガンを覚えておくだけで、生活習慣病予防のために、日頃どのようなことに気をつけたらいいかを思い出すことができますね。

「一無、二少、三多」が誕生した背景

── この「一無、二少、三多」の考え方は、どのように誕生したのですか?

和田さん:このスローガンは、1991年に当時協会の代表理事であった池田義雄が、カリフォルニア大学のブレスロー博士や、大阪大学の森本先生が提唱された健康習慣を参考にして作ったものです。

ブレスロー博士は、1965年に「ブレスローの7つの健康習慣」を提唱したことで知られています。

ブレスローの7つの健康習慣

①喫煙をしない

②飲酒は1日に4本以下

③激しいスポーツ,水泳,乗馬などを頻繁にする

④男性は標準体重のプラス20%未満から5%不足までの範囲,女性はプラス10%未満まで

⑤7-8時間の睡眠をとる

⑥ほとんど毎日朝食をとる

⑦間食は一度かまったくとらない

激しい運動、飲酒も4本まで許容など、現代の日本人のライフスタイルに適しているとはいえず、また50年前のそれも、アメリカ人の研究結果が現在も同様に有効であるとは限りません。

1987年には、森本先生が新たに「8つの健康習慣」を提唱しました。

森本の8つの健康習慣

①喫煙をしない

②過度の飲酒をしない

③毎日朝食を食べる

④毎日平均7~8時間眠る

⑤毎日9時間以下の労働にとどめる

⑥身体運動、スポーツを定期的におこなう

⑦栄養バランスを考えて食事する

⑧自覚的ストレス量が多くない

こちらは、意識すべき習慣が文章で詳細に説明されていますが、日常的に意識するには覚えにくく、やや複雑です。

そのため、私たちは、よりシンプルで覚えやすく、現代の日本人の生活に合わせた「一無、二少、三多」を提唱し、その効果を検証しました。

その結果、生活習慣病予防において有効性が高いことが明らかになったんです。

メタボリックシンドロームの抑制に効果的

── 効果の検証のためには、どのような調査をおこなわれたのですか?

和田さん:2000~2007年までの7年間にわたり、調査開始時点で病気を発症していない約9,500人を対象に、ブレスローの「7つの健康習慣」、森本先生の「8つの健康習慣」、池田先生の「一無、二少、三多」の健康習慣の実践が、生活習慣病の予防にどの程度の効果があるか、追跡調査をおこないました。

── どのような疾患に対して、効果がみられたのでしょうか?

和田さん:調査では、メタボリックシンドローム、糖尿病、高血圧、高尿酸血症(痛風)を対象にしました。

「一無、二少、三多」の健康習慣は、糖尿病や高血圧、痛風の発症リスク低下にも効果がありますが、もっともはっきりとした予防効果が見られたのはメタボリックシンドロームでした。

実践数に比例してメタボリックシンドロームの抑制がみられ、ブレスロー、森本、池田の3種類の健康習慣の中でも、もっとも抑制効果が強いことがわかりました。

まずは「三多」から!「一無、二少、三多」の実践方法

── 生活習慣病予防につながる「一無、二少、三多」ですが、実践するための具体的なアドバイスはありますか?

和田さん:6つの健康習慣のなかでも、三多にあたる「よく休む」「よく動く」「よく人と交流する」は比較的取り組みやすいのではないでしょうか。

たとえば、エレベーターを使わずに階段を使う、散歩を習慣にする、食事の時間を家族や友人と楽しむといった小さな工夫からはじめられます。

とくに「三多」のうちの「多休」に関しては、週休二日制が一般的になったので、土曜に出勤したり通学していたときと比べ、前よりも休暇を取りやすい環境が整ってきました。

しかし、SNSやスマートフォンの普及により、睡眠時間が削られる傾向は強まっています。夜遅くまでスマホを操作して、ついつい寝るのが遅くなってしまう…という方は、睡眠時間をしっかり取るよう心がけることが大切です。

── 夜までついつい動画を観てしまうこともあります。睡眠時間はしっかり確保することが大事ですね。

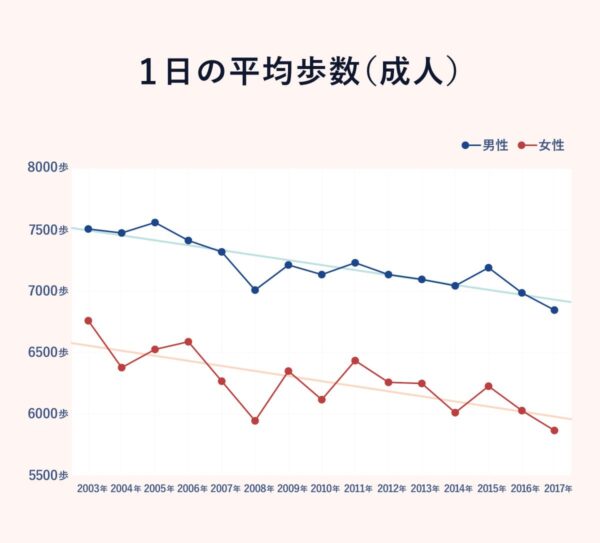

和田さん:また、「多動」については、とくに深刻な課題です。

2000年ごろ、当時の平均歩数は約7000歩でしたが、厚生労働省はそれを少しでも増やそうと「1日1万歩」を推奨していました。ですが、実際には、エレベーターやエスカレーターの普及、オンライン化の進展などが影響し、人々の歩数はむしろ減少していきました。

とくにコロナ禍を経てリモートワークが普及し、ますます「外に出なくても生活できる」環境が整ってしまいました。

そのため、厚労省も「1日1万歩」という数値目標を諦めて、今より10分多く動く「プラス10分運動」という現実的な目標にシフトしています。

── 今より10分多くという目標であれば、無理なく挑戦できる気がします。

和田さん:そうですね。「プラス10分運動」は、すでに運動習慣がある人だけでなく、ほとんど運動しない人でも取り入れやすい方法として提唱されました。

たとえば、10分歩いて一つ先のバス停から通勤するようにする、エレベーターを使わずに階段を使うといった、小さな積み重ねを意識することでも、無理なく活動量を増やせます。

さらに重要なのは「10分増やせば終わり」ではなく、少しずつ増やしていくことです。まずは10分、その次はさらに10分と、徐々に活動量を増やしていくことが生活習慣病予防には有効です。

── 外に出なくても生活が完結する時代だからこそ、日頃から運動量を少しでも増やすことを意識する必要がありますね。

和田さん:はい、そのとおりです。

また、「多接(人や物との交流)」も課題を抱えています。新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、対面での交流が減少しました。オンラインでのコミュニケーションは増えましたが、直接、人と会う機会や新たな物に接することが減ったことで、孤立感を感じる人も増えているんです。

── 昔は出勤して働くのが当たり前でしたが、今は週に数回に減っていたり、まったく出勤せずに働くこともありますよね。対面での人付き合いや出会いが、以前に比べて大きく減った気がします。

和田さん:そうですよね。交流が減ったことにともない、生活習慣病のリスクを高める「孤食」も問題になっています。

1人で食事をすると、食生活が偏りがちになり、栄養バランスを考えなくなる傾向があるんです。誰かと一緒に食べることで、「その食事のバランス大丈夫?」と指摘されることもありますし、食べ過ぎや飲み過ぎのストッパーになったりもするんです。

また、飲酒や喫煙も1人でいると際限なく続けてしまうことが多く、家族や周囲の人が声をかけることが予防につながります。こうした「間接的な抑止力」が、生活習慣を改善するうえで非常に重要なんです。

── たばこやお酒は、なかなかやめられないと聞きます。一人で改善に取り組むのは難しそうですね。

「一無」「少酒」は社会的なサポートが必要

和田さん:生活習慣の改善は簡単なことではありません。「一無、二少、三多」のなかでも、とくに「禁煙」や「飲酒制限」は、個人の意思だけで実践するのはかなり難しいです。

喫煙や過度な飲酒は、単なる生活習慣ではなく、ニコチン依存・アルコール依存といった薬物依存の要素を含むため、意識改革だけでは改善が難しい場合があります。そのため、社会全体でのサポートが必要です。

── 社会全体のサポートとは、具体的にどのようなものでしょうか?

和田さん:たとえば、禁煙に関しては、公共の場での喫煙禁止や禁煙治療薬の健康保険適用により、喫煙率が大幅に低下しました。また、ノンアルコール飲料の普及により、「少酒(飲酒を控える)」の習慣も定着しつつあります。

また、「二少」の少食・減塩についても、現在では、食品パッケージにカロリーや塩分(食塩相当量)の表示が義務化され、外食産業でも栄養成分が明示されるようになっています。これによって、消費者が自分の摂取量を意識しやすくなった点は大きな進歩だと思います

「自分はまだ大丈夫」は危険!若いうちから予防が大切

── 生活習慣病のリスクを認識していない人も多いのではないでしょうか?

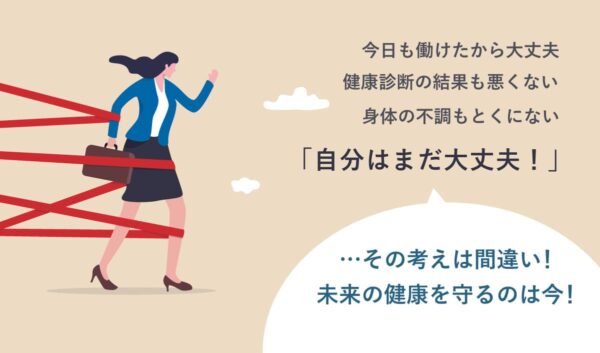

和田さん:そうですね。多くの人は「自分はまだ大丈夫」と思っているのが現実です。たとえば、「今日も働けたから問題ない」「とくに体の痛みもないし、健康診断も引っかかっていない」と感じているうちは、生活習慣を変える必要性を感じにくいのです。

しかし、生活習慣病はすぐに発症するものではなく、長年の積み重ねで徐々に進行します。

たとえば、毎日清涼飲料水を飲んでいたり、食生活が偏っていたりしても、翌週すぐに糖尿病になるわけではありません。だからこそ、「今の生活の積み重ねが将来の病気につながる」という意識を持つことが重要です。

── 生活習慣病が発症しやすい年齢などはあるのですか?

和田さん:特定の年齢で発症するわけではありません。

たとえば、「ペットボトル症候群」と呼ばれるケースでは、小学生や中学生でも糖尿病を発症することがあります。これは、ジュースや炭酸飲料を過剰に摂取し続けることで、血糖値が急上昇し、糖尿病を引き起こしてしまうものです。

また、「小児肥満」も懸念されています。高カロリーの食べ物を習慣的に摂取すると、子どものころから肥満になりやすく、そのまま成人後のメタボリックシンドロームにつながる可能性があります。

メタボリックシンドロームや高血圧は、40代以降で多く発症しますが、それも若い頃からの習慣が影響しています。生活習慣病は「突然なる」のではなく、「何年もかけて積み重なった結果として発症する」ものです。

── 子どものころから、若いうちから予防に努めておく必要がありますね。

和田さん:そのとおりです。子どものころの習慣がそのまま大人になっても続くことが多いため、早い段階での教育が重要です。

最近は、中学校の保健体育の教科書にも「一無、二少、三多」が掲載されるようになりました。

ただし、生活習慣の改善は子どもだけでおこなうのは難しいので、親の意識も非常に重要です。

食事・睡眠が特に大切!子どもの健康を守る

── 子どもの健康習慣を守るために家庭で心がけるべきことはありますか?

和田さん:家庭では健康的な食事の習慣を身につけさせることが大切です。

具体的には、清涼飲料水ではなく水やお茶を習慣化する、野菜を多く摂るバランスのよい食事を心がける、食事の時間を決め家族で楽しく食べることを意識するといいでしょう。

また、生活のリズムを整えることも大切です。人間の身体は体内時計に従って動いているため、不規則な生活を続けると体調を崩しやすくなります。とくに、食事や睡眠の時間がバラバラにならないよう、朝食をしっかりとる、決まった時間に寝る・起きるといった基本的な習慣を守りましょう。

さらに、親自身が健康的な生活を実践することも重要です。親が不健康な食習慣を持っていると、子どももそれを当たり前だと認識してしまいます。

── 早いうちから健康的な食習慣を身につけておくことが大切ですね。

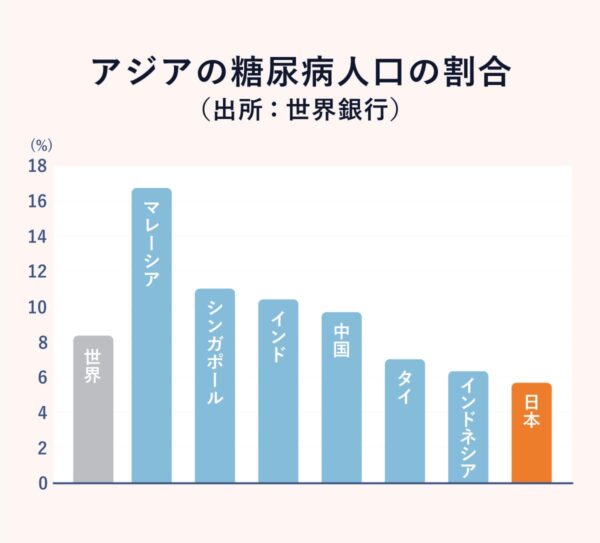

和田さん:日本では健康診断や健康保険制度が充実しており、国全体として生活習慣病の予防対策が進んでいるため、特定の病気が急激に増加しているわけではありません。

ただし、中国などアジアの国々では、近年の食生活の変化により糖尿病が急増している傾向にあります。これは日本でも注意すべき点であり、健康的な食習慣を維持することの重要性を再認識させられます。

「一無、二少、三多」を普及させるために!

── 「一無、二少、三多」をより広く普及させるための取り組みについて、今後の方針を教えてください。

和田さん:現在は、自治体や保健所が主催する講演会、民間企業とのタイアップ企画などを通じて普及活動をおこなっています。たとえば、自治体職員向けの講演や、企業と連携した健康増進プロジェクトなどです。

── 講演会には、どのような人たちが参加しているのでしょうか?

和田さん:講演会に足を運んでくださるという点で、すでに健康に関心がある人がほとんどです。しかし、本当に情報を届けるべきなのは、日頃から健康を意識していない人たちです。

そのため、民間企業とのタイアップは、地域に限定されることもなく、全国規模で展開できる点が大きなメリットです。コンビニと連携して健康的な食事の選び方を紹介するなど、日常生活に直接影響を与えられるような形で普及活動を進めています。

── 確かに、健康に気をつけるべき人にこそ「一無、二少、三多」を知ってもらいたいですね。

和田さん:はい。国としてもさまざまな工夫を考えており、2008年度からは「特定健康診査(メタボ健診)」を導入し、メタボリックシンドロームに該当した人には「特定保健指導」をおこなうという仕組みを作りました。

しかし、この受診は義務ではなく任意であり、健康意識が低い人は参加しないことが多いために、受診率も伸び悩んでいます。国が半ば強制的に保健指導の体制を整えても、参加しなければ意味がないのが現状です。

生活習慣病の予防には、個人の意識改革が必要ですが、「すぐに影響が出ない」ために後回しにされがちなのが課題ですね。

── 日々の積み重ねで発症する病気だからこそ、今は影響が出ていなかったとしても、予防を意識しておくことが大切ですよね。

和田さん:そうですね。

久しぶりにスーツを着たらきつかった、電車で一人分のスペースに無理やり座って周囲の視線を感じた、汗をかきやすくなった……こうした日常の小さな違和感が、健康習慣を見直すきっかけになることがよくあるんです。

このように自分の体形や健康状態に関する「小さな気づき」から、健康習慣を見直すのも大切ですが、今日この記事で「一無、二少、三多」を知った皆さんは、ぜひ本日からできることに取り組んでいってもらえればと思います。

── 今日から「一無、二少、三多」を頭の片隅におき、日常生活を見直してみたいと思います。

和田さん:はい、「一無、二少、三多」の実践には、自分の生活を振り返り、少しずつ改善することが大切です。

とくに、以下3点を意識してみてください。

- 食生活の見直し:「毎日同じものばかり食べていないか?」と意識する

- 運動の習慣化:「外出が少ないなら、家の中でできる運動を取り入れる」

- 生活リズムの安定:「決まった時間に食事・睡眠をとる」

最近は、「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視して、食事に時間をかけない人が増えているそうです。たとえば、「コンビニのおにぎりだけで済ませる」「移動しながら、仕事しながら食べる」という人も増えており、食生活の乱れが懸念されます。

生活習慣病は、こうした小さな習慣の積み重ねが引き起こすものです。「一無、二少、三多」を意識しながら、できるところから改善していくことが大切ですね。

── 本日は貴重なお話をありがとうございました!

Wellulu編集後記:

生活習慣病は「今の生活の積み重ねで将来発症するもの」という言葉が印象的でした。現在、何も身体に問題がないからと安心するのではなく、「一無、二少、三多」の考え方をもとに日々の生活を見直し、少しずつ改善していくことが大切だと感じました。

とくに、「多動」「多休」「多接」といった三多の習慣は、日常の小さな工夫で取り入れやすく、すぐに実践できる点が魅力的です。みなさんも、今日からできることを一つずつ実践してみてはいかがでしょうか。

1985年東京慈恵会医科大学内科系大学院 卒業

2008年東京慈恵会医科大学 総合健診・予防医学センター 教授

2022年東京慈恵会医科大学 客員教授、日本医療・健康情報研究所 所長

博士(医学)、日本人間ドック・予防医療学会 理事