スポーツをする子どもたちは、捻挫や突き指などの一般的なケガのほかに、成長期特有のケガをすることがある。負傷時に適切な対処をしないと慢性化し、将来にわたって影響を及ぼす可能性もある。そこで注目したいのが「テーピング」だ。ニチバン株式会社の仲田さんに、テーピングの基礎知識から子どものケガ予防、さらには日常生活での活用法まで詳しくお話を伺った。

仲田 正人さん

ニチバン株式会社 コンシューマー営業統括本部/BWテーピングアドバイザー

〇本記事のリリース情報

ウェルビーイングを追求する人に向けたWebメディア「Wellulu」にて、テーピングの基礎知識や日常生活での活用法についてのインタビュー記事が掲載されました。

テーピングの目的は「予防」・「再発防止」・「応急処置」

予防以外にもテーピングの効果はある

──本日はよろしくお願いします。さっそくですが、テーピングの知識がない読者に向けて効果や目的を教えてください。

仲田さん:こちらこそよろしくお願いします。テーピングの目的は大きく分けて3つあります。

第一に「ケガの予防」です。関節を固定したり可動範囲を制限したりすることで、ケガの発生を予防する効果を期待できます。

第二に「ケガの再発防止」です。一度ケガをした部位はちょっとしたきっかけで再び損傷を受けやすいため、テーピングで特定の部位を補強して筋肉や関節を保護すると再発しにくくなります。

第三に「応急処置」です。試合や練習でケガをした際に、すぐに医療機関を受診できない場合もあるでしょう。そのようなときに一時的に損傷部位を固定・圧迫しておき、症状の悪化を防止できるのです。「RICE(ライス)処置」と呼ばれる応急処置の一つで、アスリートの選手生命やスポーツを長く楽しむために必要なものです。

知っておきたい!初心者でも失敗しない巻き方

──テーピング初心者が技術を習得するのは難しそうです。動画で解説を観たのですが、コツはありますか?

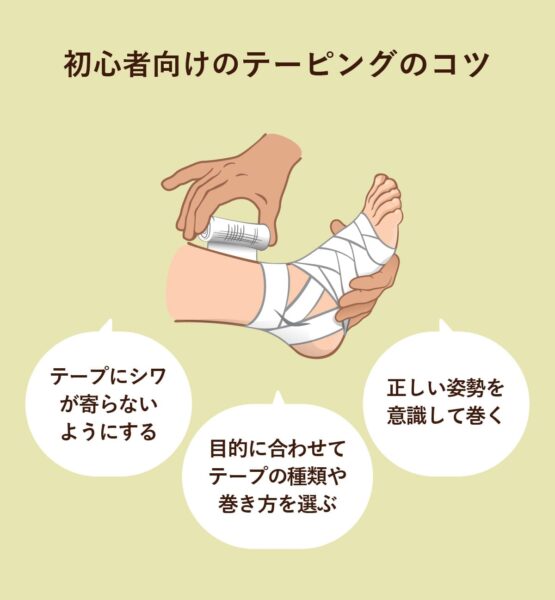

仲田さん:確かに慣れないうちは上手に巻けないかもしれません。私からは3つのポイントをお伝えします。

1つ目は「シワが寄らないように巻く」です。テーピングの効果を最大限に引き出すには肌に密着させる必要があります。慣れないうちは、ゆっくりと少しずつていねいに巻いていくことを意識してください。

2つ目は「正しい姿勢を意識して巻く」です。足首のテーピングなら、足首を90度に曲げた状態で巻きます。これにより、違和感が少なく、過度な動きを制限することができます。

3つ目は「目的に合わせて巻き方を選択する」です。筋肉のサポートが必要な場合と、関節の固定が必要な場合では、テープの種類や巻き方が異なります。まずはテーピングの目的を明確にしてから、テープの種類や巻き方を選んでください。

これらのポイントを意識して練習すれば、初心者でもテーピングの効果を実感できると思います。

── 先ほど「正しい姿勢を保つことが大切」とのお話がありましたが、もう少し詳しく教えていただけますか?

仲田さん:正しい姿勢は部位やケガの状況によって変わってきます。指のケガであれば、曲げると痛みが出る場合はまっすぐ伸ばした状態でテープを巻きます。曲げた状態で巻いてしまうと、動きを制限できず効果が得られないからです。

つまり「正しい姿勢」は、テーピングする部位や症状に応じて変わるんですね。その時々で最適な状態を維持しながらテープを巻くことで、最大限の効果を得られます。

スポーツを楽しむ子どもを守る!テーピングの基礎知識

ケガが子どもの身体能力の向上を妨げる

──成長期のケガは、子どもの身体能力の発達にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

仲田さん:成長期のケガは、子どもの身体発達に深刻な影響を与える可能性があります。とくに成長期特有のスポーツ障害には適切な対応をしないと慢性化しやすく、大人になってからも後遺症が残るかもしれません。

さらに、ケガによる運動不足は体力の低下だけでなく、意欲や気力の低下など、子どもの成長にも影響を及ぼすといわれています。

──そうしたリスクを防ぐための対策を教えていただけますか?

仲田さん:最も重要なのは、保護者や指導者が成長期の子どもの身体特性とケガのリスクを正しく理解することです。弊社ではテーピングの方法や成長期特有のケガの予防法を学べるオンラインセミナーを開催していて、子どもたちが安全にスポーツを楽しめる環境づくりのサポートに努めています。

──保護者や指導者の正しい知識が、子どもたちの健やかな成長につながるのですね。

成長期に多いケガとは?

──成長期特有のケガというと「シーバー病」・「オスグッド・シュラッター病」・「腰椎分離症(ようついぶんりしょう)」が代表的だそうですが、それぞれどのようなものでしょうか?

仲田さん:「シーバー病」はかかとの骨にストレスがかかって痛みや腫れが生じる障害のことで、サッカー・野球・体操などをしている子どもによく見られます。

ひざにある脛骨(けいこつ)、いわゆる脛(すね)の上部に腫れや痛みが出るのが「オスグッド・シュラッター病」で、女子より男子のほうが発症しやすいですね。「腰椎分離症」とは腰骨の疲労骨折で、12歳~14歳くらいの男子がなりやすい傾向にあります。

──その他にもよくあるケガを詳しく教えていただけますか?

仲田さん:年齢や性別を問わず、よく見られるのが足首の「内反捻挫(ないはんねんざ)」です。スポーツ中に足首を内側に捻るケガで「大したことはない」と軽視されがちですが、ちゃんと処置をしなければ再発のリスクを高めてしまいます。

また、バスケットボールやバレーボールをする子どもたちに顕著なのが「突き指」です。これらは指に直接衝撃が加わることで起こります。試合中によく見かける白いテープは、このような指のケガの予防や応急処置として使用されています。

──スポーツをする子どもたちにとって、捻挫や突き指などは身近なケガなのですね。

仲田さん:これらのケガを防ぐには、適切な準備運動とテーピングが重要です。とりわけ成長期は骨や関節が未成熟なため、わずかな負荷でも大きなダメージを受けやすい時期です。正しい予防知識を持つことが、子どもたちの安全なスポーツ活動につながります。

──先ほど「捻挫がクセになりやすい」とおっしゃっていましたが、なぜケガをしやすくなるのでしょうか?

仲田さん:捻挫は足首の靭帯が関係しています。靭帯は関節を安定させる役割がありますが、捻挫を繰り返すことで靭帯が弱くなったり、伸びきってしまったりすることがあります。そうなると足首が不安定になり、同じ箇所を捻りやすくなります。

また、十分な治療を行わず捻挫を放置すると、筋肉や靭帯が弱くなってしまうこともあります。これが「クセになった状態」であり、再発のリスクを高めます。

──たかが捻挫と軽視せず、きちんと治療することが大切なんですね。

仲田さん:足や指などを捻挫した場合は、適切な応急処置を行い、完治まで運動を控えていただきたいですね。治療中やリハビリ期間中は、テーピングで関節を補強することで再発を防げます。テーピングは靭帯の負担を軽減しながら、日常生活や運動をサポートする効果的な方法です。

──ちなみにどのような場面でケガをしやすいのでしょうか?

仲田さん:スポーツの種類によってケガのリスクは異なります。身体の接触が多い「コンタクトスポーツ」では接触時の転倒や衝突で捻挫や打撲が起きやすいです。また、サッカーやバスケットボールなどは、急な方向転換で足首やひざを痛めやすいですね。

最近では、同じ動作の繰り返しによる「オーバーユース(使いすぎ)」の障害も増えています。これは特定の部位に過度な負荷がかかり続けることで起こる炎症や痛みを指します。

スポーツだけではない!日常生活にも役立つテーピング

──ここからは日常生活でのテーピング活用例をお伺いします。どのようにとり入れればいいか教えていただけますか?

仲田さん:さまざまな場面で活用されています。一例を挙げると、お子さんを抱きかかえる時間の多い親御さんが手首の負担を軽くするためにテーピングしたり、漫画家やデスクワーカーの方が手首や指のサポートに使用したりします。

また、介護をされている方は体を支える際の手首の保護に使用しています。

──治療というより予防やサポートが目的なのですね。

仲田さん:その通りです。テーピング自体に治療の効果は無く、予防や軽い不調のサポート・緩和に効果的です。「病院に行くほどではないが、少し手首が痛い」といった場合でも、テーピングで日常生活を快適に過ごせます。

弊社の調査では、スポーツをしていない方でも日常的にテーピングを利用している方が多く、効果を実感して継続使用される傾向があります。関節や筋肉などの日常のサポートツールとして定着してきているようです。

── スポーツをしていない方でも、テーピングの効果を知っている方はいらっしゃるのですね。

仲田さん:そうですね、何かのきっかけでテーピングを使用して効果を実感された方は、継続的に使っていただくことが多いです。

まずは手軽にできる方法でテーピングを試そう

──おすすめのテーピングの活用法を教えていただけますか?

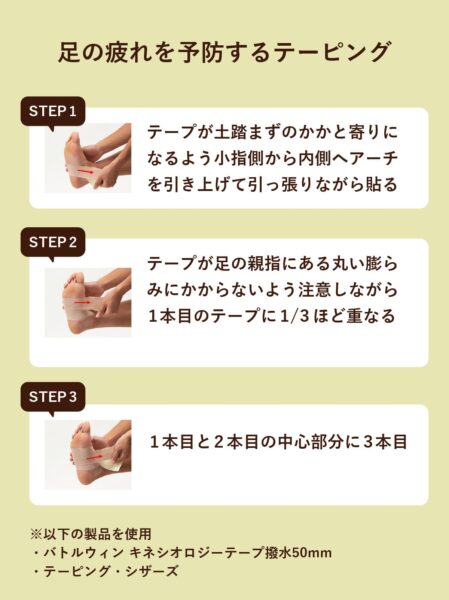

仲田さん:立ち仕事の多い人や長い距離を歩く人には「足の疲れを予防するテーピング」がおすすめです。足裏に3本ほどテープを貼って土踏まずを補強する方法で、足のアーチをサポートして歩行時の衝撃を和らげます。

──どんなシーンで活用されているのでしょうか?

仲田さん:ランニングやウォーキング、登山などの運動時はもちろん、旅行や買い物などで長時間歩くような場面で活用されています。足裏にテープを貼るだけの簡単な方法なので、誰でも気軽に試せますよ。

──そうなんですね!ところでテーピングは冷え性やむくみを軽減する効果があると伺ったのですが、詳しく教えてください。

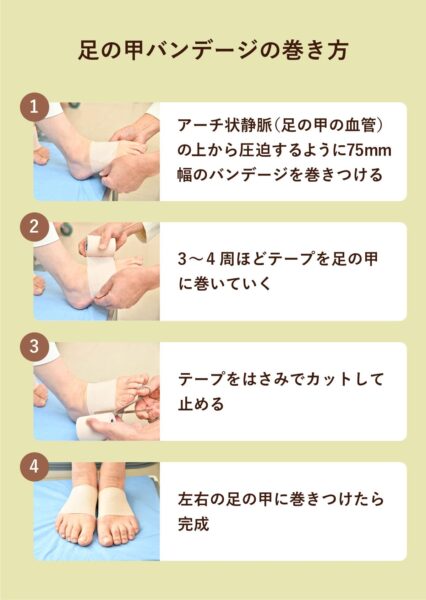

仲田さん:「足の甲バンデージ」という巻き方で、足首やふくらはぎを伸縮性テープで軽くサポートすると、血流やリンパの流れが改善されて冷えやむくみの軽減効果があるといわれています。

テープ自体に特別な成分が含まれているわけではなく、テープの貼り方や特性を活用して血流やリンパの流れを促進することで効果が期待できるという一例ですね。

日常生活にテーピングをとり入れる際の注意点

──日常的にテーピングを取り入れる際、どのような点に注意すればよいでしょうか?

仲田さん:日常生活でテーピングを使う際の基本的なポイントは、スポーツ時と同じです。テープにシワを作らないこと、正しい姿勢で巻くこと、そして痛みの部位にしっかりと適した形で貼ることです。日常生活では痛みが出やすい姿勢や動きを考慮し、それらをサポートするように巻いてください。

── 長時間使用すると、肌のトラブルがありそうですね。

仲田さん:皮膚が弱い方は、長い時間貼っていると肌がかぶれるかもしれません。必要な時間だけ貼り、役目を終えたら剥がしてください。また一気にテープを剥がすと肌に負担がかかり、荒れる原因になります。

テープを剥がすときは強引に引っ張らず、皮膚を押さえながらゆっくり剥がしていただきたいです。テープを引っ張るというよりは、「テープから皮膚を剥がしていく」ようなイメージですね。お湯や温かい蒸しタオルでテープを温めると、より剥がしやすくなります。剥がした後は保湿クリームなどで皮膚をケアするのがおすすめです。

──肌が弱い方でも気にせずに使える製品はありますか?

仲田さん:弊社では「バトルウィンWグリップ」という自着性のあるバンデージを販売しています。これは粘着剤を使わず、テープ同士がくっつく仕組みになっているため、肌に直接粘着剤が触れることがありません。そのため、敏感肌の方や長時間使用する場合でもお使いいただけます。

──粘着剤のないテープなので、敏感肌の方や長時間の使用に向いているのですね。その他に気をつけるべきことはありますか?

仲田さん:日常生活では同じ部位を繰り返し使うことが多いため、貼る場所や巻き方を工夫し、負担が集中しないようにすることが大切です。

テーピングをしているからといって無理な動きは避け、痛みがある場合は適度な休息を取りましょう。テーピングはあくまで予防・サポートの役割ですので、「治す」ためには病院で診てもらうことが重要です。

スクリーンタイムの増加が腱鞘炎の原因になる?調査で見えてきた結果とは

──最近はパソコンやスマートフォンを使う時間が増えていると思いますが、それに伴い指や手首の腱鞘炎が増えているのでしょうか?

仲田さん:弊社が2020年3月に実施した調査によると、直近1年以内に指などの関節に痛みを感じた方は9.8%に上りました。つまり、10人に1人が何らかの不調を感じている状況です。

背景として、長時間のパソコン作業や片手でのスマートフォン操作が、指や手首への負担となっている可能性が考えられます。

──そういった症状にテーピングを活用するケースもあるのでしょうか?

仲田さん:デスクワークでテーピングを活用している方から「痛みが軽減した」という声をいただくことがあります。弊社では指や手首の負担を軽減する専用テーピング「バトルウィン指プロテクター」シリーズを開発・販売しており、SNSでも「試してみたら効果があった」という声が多く寄せられています。

パソコンやスマホの長時間使用で痛みを感じている方は、作業前に指にテーピングをするといいかもしれません。多少でも指の違和感が和らぐのではないでしょうか。

テーピングがより身近なものになる社会を目指して

──テーピングの効果について、よく知らない方も多いと思います。ニチバン様としては、どのような普及活動を行っているのでしょうか?

仲田さん:弊社では、テーピングの正しい使い方とその効果を広く知っていただくため、Webサイト「battlewin.com」やSNSを通じて情報発信を行っています。

Webサイトではテーピングの種類や巻き方などの基礎知識を解説しているので、ぜひ参考にしていただきたいですね。また、イベントやセミナーも各地で積極的に開催しています。

──実際に手に取って体験できる機会もあるのですね。

仲田さん:スポーツイベントやセミナーでは、来場者の方にテーピングを実際に体験していただける場を設けています。

当社がスポンサードしているJリーグやBリーグのチームのホームゲームイベントでは、「足の疲れを予防するテーピング」の巻き方や、自着性テープの体験会も開催しています。その際にサンプルやチラシをお渡しして、弊社の製品に興味を持った方が気軽に試していただける工夫もしていますね。

実際に使ってみて効果を実感された方から、「継続的に購入したい」という声をいただくこともあります。

──イベントやセミナーを通じて、商品とその使い方までていねいに伝えるのは効果がありそうです。

仲田さん:テーピングは使い方によって効果が大きく変わるため、正しい巻き方をお伝えする必要があります。こうした活動はスポーツ選手だけでなく、日常生活でテーピングを使いたい方にも広く役立つのではないでしょうか。

テーピングの効果や使い方を分かりやすくお伝えすることで、皆さまが健康的な生活を送るためにサポートしていきたいですね。

──最後にテーピングをまだよく知らない方々へ、メッセージをお願いします。

仲田さん:テーピングは「ケガをしたときだけ使うもの」ではなく、「ケガを予防するために使うもの」です。オリンピックの選手がテーピングをしている姿を見ると、「あの選手はどこか痛めたのかな」と思われがちですが、ケガの予防や体の負担を軽減するためにも使用されます。

テーピングに対するハードルを下げるには、簡単な使い方から始めていただくと良いでしょう。まずは足の裏に貼る方法から試してみると、テーピングの効果を実感しやすいです。

Wellulu編集後記:

ケガの予防と再発防止に重要な役割を果たすテーピング。インタビューを通じて、幅広い活用法と効果を知ることができました。スポーツの現場だけでなく、デスクワークや家事など、私たちの暮らしに寄り添うケアツールとしても注目されています。正しい知識と使い方を身につけることで、子どもたちの健やかな成長と、大人の健康的な生活をサポートできそうです。

2011年ニチバン入社。ヘルスケア部門の営業を経て、2023年にコンシューマー営業統括本部へ異動。テーピングテープの「バトルウィン」ブランドのマーケティングを担当。