「座りっぱなしで体が重い」「最近、階段で息が上がる」「腰や肩がじわっと痛む」など、デスクワーク中心の生活によって運動不足・体力低下・血流の滞りなどの悩みを抱えている人も多い。この記事はその悩みの原因について細かく解説し、オフィスワーク時にすぐできる運藤・ストレッチ・筋トレを紹介。

この記事の監修者

清水 忍さん

トレーニングジムIPF 代表

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

学生時代は運動部に所属。基本デスクワーク中心(1日約8~10時間)の生活を送る。今回の取材を通じて、オフィスでもできる運動やストレッチを実践。肩まわりのこりや足のだるさが少し軽減し、夕方の集中力も持続しやすくなったと感じている。

「デスクワーク時にできる筋トレ」検証ポイント

|

【難易度】 今回検証した運動・ストレッチ・筋トレはすぐに正しいフォームを習得できたか? 〇以下、評価基準 ★★★★★:正しいフォーム習得まで時間がかかる ★★★★☆:身体のクセなどがあれば難しい ★★★☆☆:何度か反復すればできる ★★☆☆☆:注意点を意識すればできる ★☆☆☆☆:動画を見ればすぐに実践できる |

|

【続けやすさ】 場所・設備を選ばずに実践しやすいか? 〇以下、評価基準 ★★★★★:オフィスでもばれずに実践できる ★★★★☆:オフィスでも実践できるが、動きが大きい ★★★☆☆:オフィスでもできるが、自宅での実践がおすすめ ★★☆☆☆:自宅であれば実践できる ★☆☆☆☆:自宅でも実践が難しい |

検証者:吉田

【検証を踏まえての感想】

オフィスでもバレずにできる筋トレに関しては、筋力アップ目的ではなく身体のコリをほぐす・血行を促進させる運動として捉えた方がよさそうです。2~3時間に1回「レッグレイズ」や「かかと上げ」をすることで、いつもより疲労が軽減しました。また、下半身だけでなく、肩甲骨を動かす・背中を伸ばすストレッチも一緒に取り組むことで姿勢改善にもつながりそうです。

長時間のデスクワークによる身体への悪影響

デスクワークでは、前かがみ姿勢によって骨盤が後傾し、背中や腰の筋肉が常に引っ張られる状態になる。その結果、腰痛・肩こり・首の張りなどの不調につながるだけでなく、血流の低下なども引き起こす。

- 腰痛

- 肩こり・首の痛み

- 眼精疲労

- 足のむくみや冷え

- 筋肉量の低下

監修者:清水

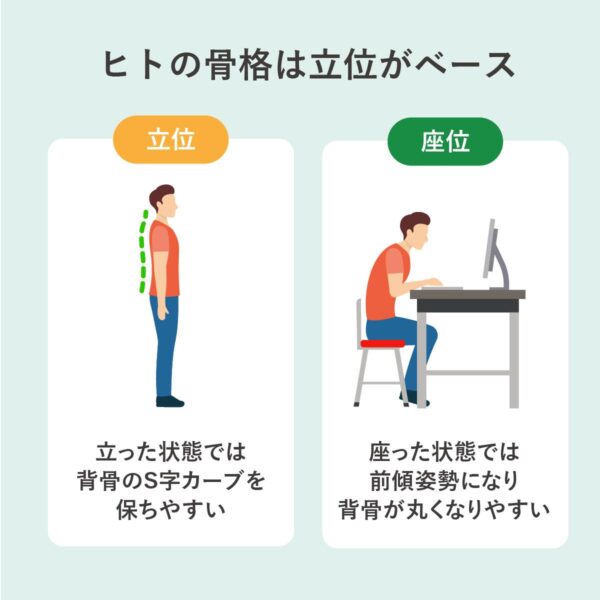

人間の身体はもともと「長時間座る」ことを前提に設計されていません。座る姿勢というのは、本来「休むための一時的な姿勢」であり、長時間その状態を維持すると、骨盤や背骨の自然なカーブが崩れやすくなります。

長時間座ることが避けられない場合は、1時間に1回は立ち上がって軽く体を伸ばすなど、小さな工夫を取り入れることが大切です。

腰痛

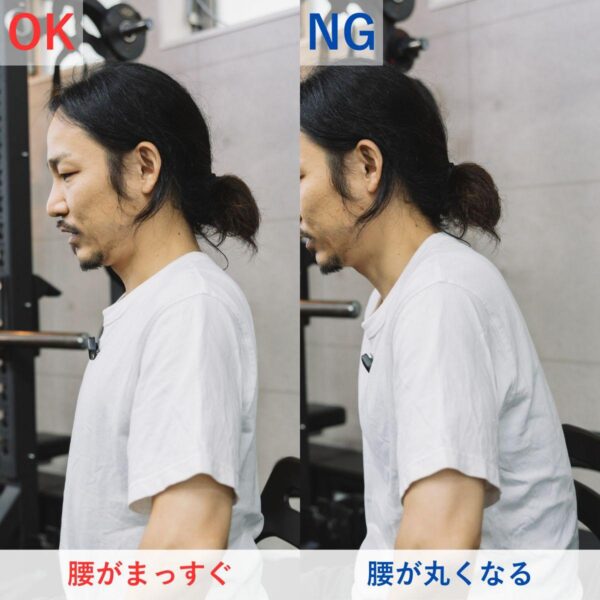

座り姿勢は立位と比べ腰椎への圧力が約2倍に増加し、特に前かがみ姿勢では椎間板内の圧力が立位の約1.85倍に達する。デスクワークでは前傾姿勢になりがちで、背骨を支える筋肉が過度に引き延ばされ緊張する。筋肉への持続的負荷により血流が悪化し疲労物質が蓄積して痛みが生じる。さらに座りっぱなしで下半身の筋力が衰え、骨盤を支える力が低下して姿勢が崩れやすくなり、これらの要因が重なって腰痛を引き起こす。

監修者:清水

腰痛の多くは、長時間続く「腰が丸まった姿勢」によって起こります。人間の骨格はもともと、背骨がS字カーブを描くように設計されています。しかし、座る時間が長くなると骨盤が後ろに傾きこの自然なカーブが崩れ、腰椎に過剰な負担がかかります。

肩こり・首の痛み

パソコン作業中は無意識に前のめりの猫背姿勢となり、約5〜6kgある頭部が前傾することで首への負荷が増大し、首や肩の筋肉が緊張する。その結果、肩周りの筋肉が固まり血行不良となり、肩こり・首の痛み・頭痛を引き起こす。

また、腕を前に出す姿勢により肩が内側に巻き込まれ、肩甲骨の動きが悪化する「巻き肩」も発生し、肩・首・背中の痛みの原因となる。

監修者:清水

頭部はボウリングのボールほどの重さがあり、前に傾くほど首や肩の筋肉にかかる負担が大きくなります。この姿勢を続けると首の後ろの筋肉が常に引っ張られる状態になり、血流が滞って老廃物(ヒスタミンなどの発痛物質)が溜まり、痛みやコリを引き起こします。

対策としては、作業の合間に肩甲骨を寄せる動作や胸を開くストレッチを取り入れることが効果的です。数時間に一度でも肩や背中を動かすことで、筋肉の緊張を和らげ、血行を改善することができます。

眼精疲労

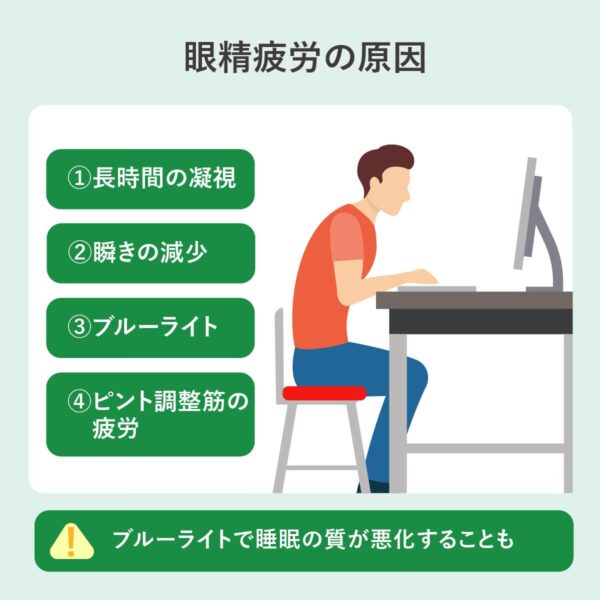

パソコン画面の長時間凝視により、瞬きが減少して涙の分泌が低下し、ドライアイや角膜損傷を引き起こす。画面から発せられるブルーライトは波長が強く網膜まで達するため、眼精疲労や肩こり・首コリの原因となり、夜間の浴光は体内時計を乱し睡眠障害を招く。ピント調整筋の疲労と乾燥が重なることで、深刻な眼精疲労に進行する。

監修者:清水

「よく見ようとしすぎる」ことが眼精疲労の主な原因です。長時間、画面上の細かい文字や映像に集中すると、目のピントを調整する機能が働き続け、交感神経が活発になります。これにより、身体が軽い興奮状態や緊張状態に入り、筋肉が硬直して血流が滞り、結果として目の奥の痛みや肩こり、首こりにもつながります。

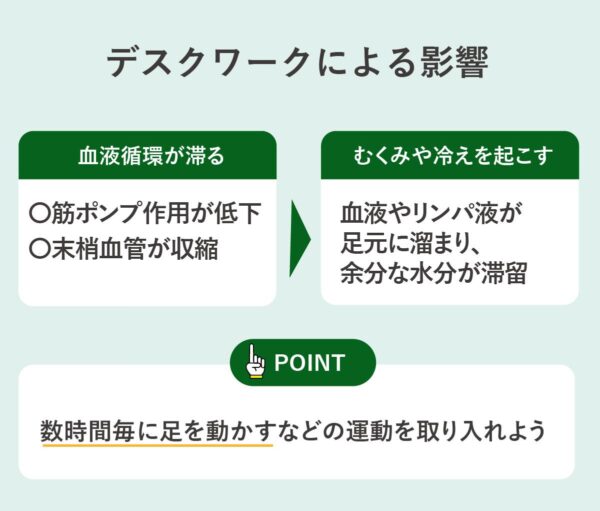

足のむくみや冷え

長時間座りっぱなしでは脚の筋肉をほとんど使わず、血液循環が滞りやすい。ふくらはぎは下半身の血液を心臓へ送り返すポンプ機能を担うが、座り続けることでこの機能が低下する。重力で血液やリンパ液が足元に溜まり、余分な水分が組織に滞留して足がむくむ。

筋肉を動かさないと熱産生も減少し血液循環がさらに悪化して足先の冷えにつながる。エアコンの効いた室内では末梢血管が収縮しやすく、冷え症状が顕著になる。

監修者:清水

ふくらはぎの「筋ポンプ作用」が働かなくなると、血液が重力によって下に溜まります。これが続くと、血流が滞ってむくみや冷えが生じるだけでなく、ひどい場合はエコノミークラス症候群のようなリスクにもつながります。

特にデスクワークでは、脚を動かさない状態が何時間も続くことが多いため、中長期的には脚力の低下にもつながります。

筋肉量の低下

長時間デスクワークを続けると、身体活動が乏しくなる。日中の運動量が少ない状態が続けば、筋肉を使う機会が減るため、「使われない筋肉」が徐々に萎縮(縮む・弱くなる)していく。これが筋肉量の低下を招く。筋肉量が減れば、基礎代謝も連動して低下しやすくなると言われている。基礎代謝が低下すると、同じ食事量・生活行動をしていても体が消費するエネルギーが少なくなり、「余った分のエネルギー」が脂肪として蓄えられやすくなる。

筋肉量の著しい低下による悪影響

- 歩行や立ち上がりなど日常生活の基本動作に支障が生じる

- 転倒や骨折などのリスクが増加する

- 寝たきりや要介護状態になるリスクが高まる

- 糖尿病、肺炎、慢性疾患などを発症しやすくなる

- 免疫力が低下し感染症にかかりやすくなる

監修者:清水

デスクワーク中心の生活では、基礎代謝が下がると言われています。しかし、基礎代謝量は筋肉量1kgあたり約30kcalしか増えません。近年では「基礎代謝量」よりも、日常の活動量(NEAT※)を高めることが、健康維持や代謝改善の鍵と報告されています。

筋トレや有酸素運動を取り入れることで、このNEATも自然に上がり、結果として「太りにくく、疲れにくい身体」へとつながります。

※NEAT:非運動性熱産生。通勤・掃除・階段の上り下り・立ち作業などのちょっとした身体活動によるエネルギー消費のこと。

【血流改善】座りながらできるデスクワーク中におすすめの筋トレ4選

- レッグレイズ

- かかと上げ

- つま先回し

- チューブ運動

監修者:清水

デスクワーク中の運動(筋トレ)では、負荷量が足りないため筋力アップは期待できません。ここで紹介する運動は「血流促進」や「姿勢改善」を目的にしましょう。とくにオフィスでは、肩甲骨まわりを動かすことが効果的です。これらは血液循環や姿勢維持に大きく関与する部位であり、軽く動かすことで肩こりや腰痛改善につながります。

もし筋力アップを目指す場合は、ある程度の負荷が必要になります。スクワット・腕立て伏せ・腹筋など、自重でも強度を上げられる基本種目を自宅で取り入れるのが理想です。

レッグレイズ

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★★☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- イスに座り、背筋を伸ばして両手は太ももに軽く置く

- ひざを伸ばしたまま、片足を床からあげる

- 片足を上げたら、つま先を引き起こす

- 元の状態に戻る

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | ふくらはぎ・裏もも・前もも |

- 腰を曲げない

- つま先を起こす

腰を曲げない

つま先を起こす

検証者:吉田

柔軟性が足りないと足を持ち上げる動作はつらいかもしれません。特に太ももの裏(ハムストリングス)が硬いと、足が途中で止まってしまうこともあります。無理に上げようとせず、ひざを曲げずにできる範囲まで持ち上げる意識を持つとよさそうです。

監修者:清水

レッグレイズでは、足を上げ下げする動きに合わせてつま先をしっかり起こすことがポイントです。これによりふくらはぎの筋肉も動員され、下半身の血流改善にもつながります。

かかと上げ

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- イスに座り、背筋を伸ばして両手は太ももに軽く置く

- つま先をつけたまま、かかとを大きく上げる

- 元の状態に戻る

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | ふくらはぎ |

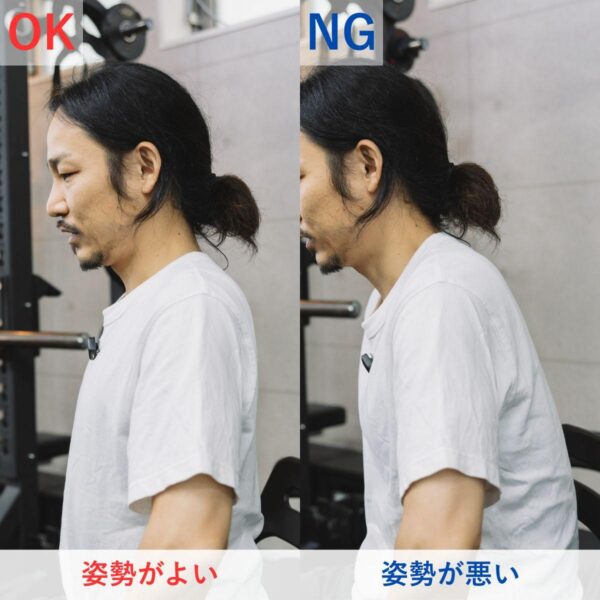

- 姿勢を正す

姿勢を正す

検証者:吉田

かかと上げはすごく簡単で、パソコン作業の合間などにも取り入れやすいと感じました。特に足先の冷えを感じるときや、長時間座ったあとのリフレッシュにぴったり。机の下でもできるので、オフィスでも続けやすいと思います。

監修者:清水

かかと上げは、ふくらはぎの筋肉を動かすことで「筋ポンプ作用」を高め、血流やリンパの流れを促進する運動です。長時間座りっぱなしになると、下半身の血液が滞りやすくむくみの原因にもなります。

つま先回し

| 難易度 | ★☆☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

| トレーニング効率(※2) | ★☆☆☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- イスに座り、背筋を伸ばす

- ひざを伸ばす

- つま先を大きく回す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | ふくらはぎ・前脛骨筋 |

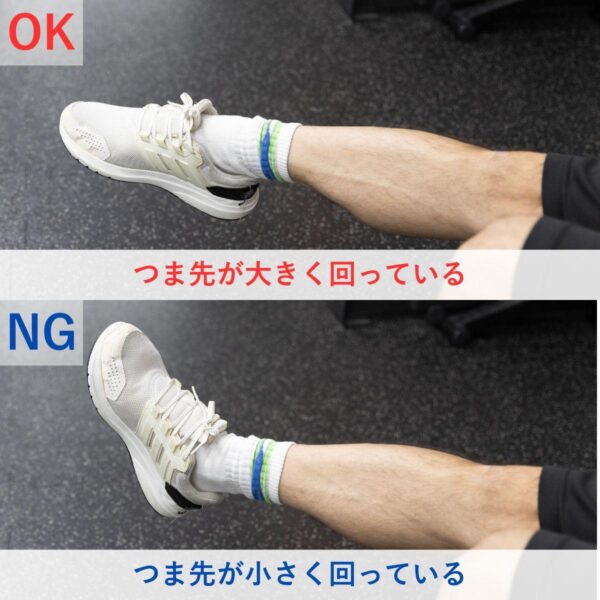

- つま先を大きく動かす

つま先を大きく動かす

検証者:吉田

つま先回しの場合は、思ったよりうまく回せないかもしれません。最初は「回す」というよりも、つま先を上げる・右へ向ける・下げる・左へ向けるの4動作を意識して動かすとよさそうです。足首まわりがポカポカしてきて、むくみ解消に効果がありそうです。

監修者:清水

つま先回しは、足首まわりの血流を促進する簡単な運動です。できるだけ大きな円を描くように回すのがポイントで、足首だけでなくふくらはぎやスネの筋肉も同時に刺激できます。

チューブ運動

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- チューブ(またはタオル)を持ち、頭上に

- 大きく弧を描くように腰の位置まで落とす

- 腰の位置まで落としたら、再び頭上へ

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | チューブor長いタオル |

| アプローチできる部位 | 広背筋 |

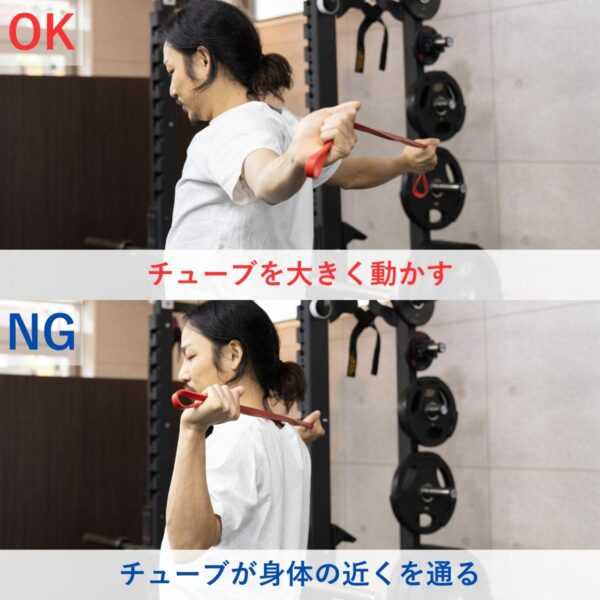

- チューブを大きく動かす

チューブを大きく動かす

検証者:吉田

チューブ運動は、肩甲骨から肩まわりの動きを意識できるのがよかったです。腕を動かすだけでなく、肩甲骨を中心に背中がしっかり動く感覚があります。肩こりがひどい人には特におすすめ。

監修者:清水

チューブを使った運動は、肩甲骨の可動性を高めるのに最適です。強度のあるチューブがなくても、大きめのタオルを使って代用できます。背中や肩まわりの血流を促し、長時間のデスクワークで固まりやすい上半身のリフレッシュに効果的です。動作は大きく、呼吸を止めずに行うのがコツです。

【コリ対策】座りながらできるデスクワークの不調を改善するストレッチ6選

- 前ももを伸ばす

- 裏ももを伸ばす

- 大殿筋(お尻)を伸ばす

- 肩甲骨を寄せる

- 広背筋・上腕三頭筋伸ばし

- 背中伸ばし

監修者:清水

デスクワークによる不調を感じやすい人は、肩甲骨まわり・お尻・ふくらはぎの3カ所を意識的にほぐすことが大切です。これらは長時間の座位姿勢で特に固まりやすく、血流が滞ることで肩こり・腰痛・むくみなどの不調につながります。

ストレッチの目的は「筋肉を伸ばすこと」ではなく、血流を促し、関節をスムーズに動かせる状態に戻すこと。強く伸ばしすぎるのではなく、気持ちよく感じる範囲でおこなうのがポイントです。

前ももを伸ばす

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = 場所の自由度/器具や設備の必要性

- イスに浅く座り、背筋を伸ばす

- つま先を手で持つ

- ひざを後ろに引く

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | 前もも |

- かかとはお尻の後ろにする

かかとはお尻の後ろにする

検証者:吉田

前ももを伸ばすストレッチは、イスを使った方が伸び感をしっかり感じられました。床でやるよりも姿勢が安定しやすく、太ももの付け根からひざ上までじんわり伸びる感覚があります。デスクワーク中でもイスを少し引いておこなえるので、作業の合間にも取り入れやすいと思います。

監修者:清水

前もも(大腿四頭筋)を伸ばす際は、つま先を横に広げるのではなく、お尻の後ろに置くことがポイントです。この位置でひざを軽く後方に引くと、筋肉全体を安全に伸ばせます。姿勢をまっすぐに保ち、腰を反らないよう注意してください。

裏ももを伸ばす

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = 場所の自由度/器具や設備の必要性

- イスに浅く座り、背筋を伸ばす

- かかとをつけた状態でひざを伸ばす

- 腰を折るようにして前傾姿勢に

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | 裏もも |

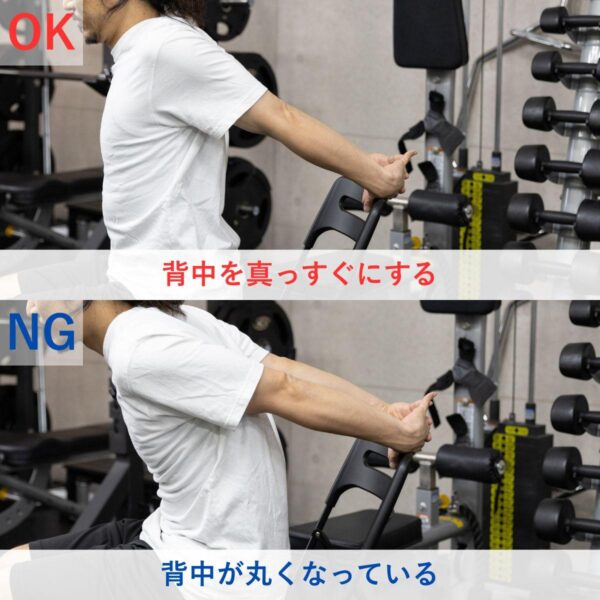

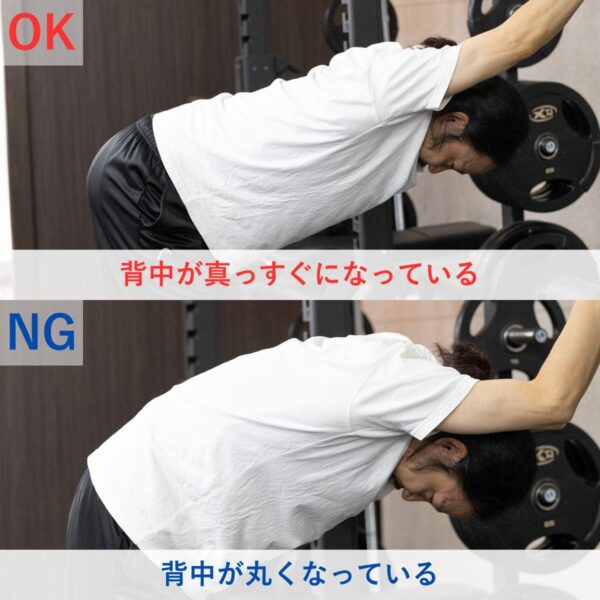

- 背中を伸ばす

背中を伸ばす

検証者:吉田

裏ももを伸ばすときは、前に倒れるだけでなくつま先をしっかり起こすとストレッチ感が増します。イスに座っておこなえるので手軽ですが、背中が丸まりやすいので意識的に姿勢をキープする必要があります。

監修者:清水

イスに座っておこなうと、腰が丸くなりやすい点に注意が必要です。背筋をしっかり伸ばし、骨盤を立てることでハムストリング(太もも裏)を効果的に伸ばせます。動作中は呼吸を止めず、ゆっくり息を吐きながらおこないましょう。

大殿筋(お尻)を伸ばす

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = 場所の自由度/器具や設備の必要性

- イスに浅く座る

- ひざを持ち上げ、足をクロスさせる

- ひざを抱え込む

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | 大殿筋 |

- 足をクロスに組む

足をクロスに組む

検証者:吉田

お尻のストレッチは、足をクロスさせるとしっかり伸びを感じられました。イスに座ったままでもできるので、仕事の合間に気分転換として取り入れるのもおすすめです。

監修者:清水

大殿筋をしっかり伸ばすには、片ひざを抱え込むように引き寄せるのがポイントです。背中を丸めずに上体をまっすぐ保つと、より深くストレッチできます。お尻の筋肉は座り姿勢で固まりやすいため、意識的に動かすことが大切です。

肩甲骨を寄せる

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = 場所の自由度/器具や設備の必要性

- イスに浅く座る

- 身体の後ろで手を組む

- 背筋を伸ばしたまま、背もたれに手をのせる

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | 広背筋 |

- 背中を伸ばす

背中を伸ばす

検証者:吉田

肩甲骨を寄せるストレッチは、姿勢をキープするのが意外と難しいです。イスの背もたれに手を置くと動きやすくなり、背もたれの高さが合っている(背中の真ん中らへん※人によって異なる)と肩のストレスも少ないです。背中が伸びる感覚が心地よく、集中力のリセットにもなります。

監修者:清水

このストレッチでは、「肩」ではなく「肩甲骨」を寄せる意識を持つことが大切です。両ひじを軽く後ろに引くようにして、肩甲骨同士を近づけるイメージでおこないましょう。

広背筋・上腕三頭筋伸ばし

| 難易度 | ★★☆☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = 場所の自由度/器具や設備の必要性

- イスに浅く座り、背筋を伸ばす

- 頭上で伸ばす方の手首を逆の手で持つ

- 伸ばす側とは逆の足を伸ばす

- 身体を真横に倒す

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | イス |

| アプローチできる部位 | 広背筋・上腕三頭筋 |

- 身体を真横に倒す

身体を真横に倒す

検証者:吉田

広背筋と上腕三頭筋のストレッチは、腕を引っ張る意識よりも、肋骨(脇腹)を伸ばす意識を持った方が効果的でした。脇から背中にかけてじんわり伸びて、姿勢がスッと整う感じがあります。

監修者:清水

広背筋と上腕三頭筋を伸ばすときは、身体を真横に倒す動きを意識しましょう。片腕を頭の上に伸ばし、もう一方の手で軽く引くとさらに伸びが深まります。片足を軽く前に出して重心を安定させると、無理なく動作できます。

背中伸ばし

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = 場所の自由度/器具や設備の必要性

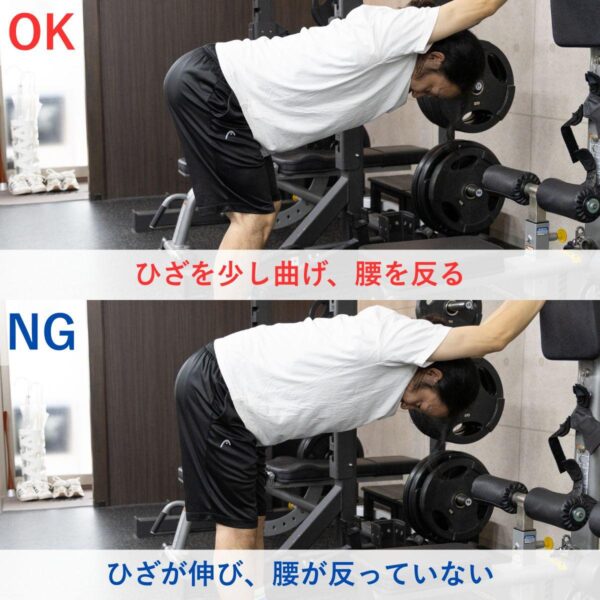

- 少しひざを曲げた状態で、台に両手を置く

- 両腕の中に頭を入れる

- ひざを曲げたまま、背中を少し反る

| ケガのリスク | 低い傾向 |

| 実施できる場所 | 自宅 |

| 器具・設備 | 特になし |

| アプローチできる部位 | 脊柱起立筋 |

- 背中を丸くしない

- ひざを少し曲げる

背中を丸くしない

ひざを少し曲げる

検証者:吉田

背中のストレッチは、頭を腕の間にしっかり入れておこなうと伸び方がまったく違いました。背中全体が引き伸ばされる感覚があり、長時間のデスクワーク後にするととても気持ちいいです。

監修者:清水

背中を伸ばすときは、軽くひざを曲げて背中に自然な湾曲をつくるのがポイントです。背筋を丸めすぎず、呼吸を深くしながら背中全体を広げるように意識しましょう。

【筋力アップ】デスクワーク時にできる筋トレ3選

監修者:清水

自宅での筋トレは、「フォームの正確さ」が成果を大きく左右します。スクワット・腕立て伏せ・腹筋の動作自体はシンプルですが、正しいフォームでおこなうかどうかで効果が変わります。最初のうちは鏡を見たり動画を撮ったりしてフォームを確認するようにしましょう。

検証者:吉田

腕立て伏せや腹筋の場合はオフィスだと難しいかもしれませんが、スクワットは場所を問わずおこなえる種目です。通勤している人の場合は、就業時間中にスクワットをする・帰宅後(入浴前など)に腕立て伏せと腹筋をするなどでおこなうとよさそうです。

ここで紹介している3種目は、正しいフォームでおこなえば効果的なトレーニングになりそう。

スクワット

| 難易度 | ★★★★☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★★☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★★ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

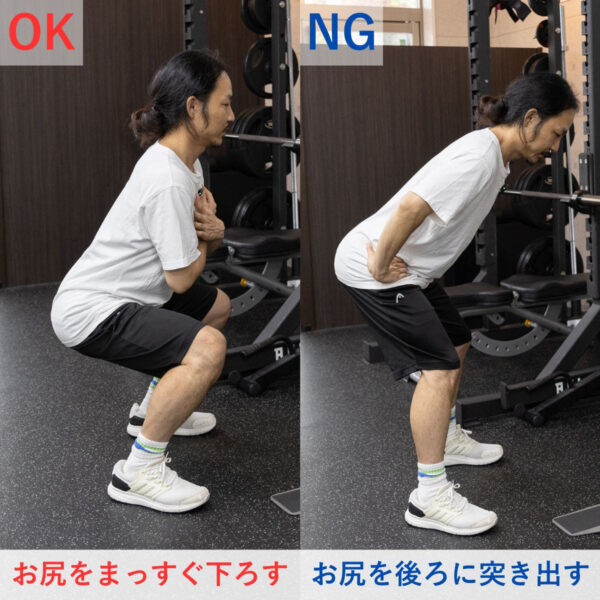

- 肩幅程度に足を開く

- お尻を落とすイメージでひざをまげる

- 深くお尻をおとしたら持ち上げる

- ひざ内旋させない

- お尻を後ろに突き出さない

ひざ内旋させない

お尻を後ろに突き出さない

検証者:吉田

スクワットの場合、20回でもかなりの負荷を感じました。特に股関節の柔軟性やフォームの安定性が影響するので、初心者の方は①すねと背中の角度を一致させる・②背中を一直線に保つことを意識しておこなったほうがよさそうです。

監修者:清水

スクワットでは、「ひざをつま先より前に出さない」という意識が強すぎて、上体が前傾しすぎるフォームになってしまう人が多いです。重要なのは、ひざとつま先の位置よりも「背筋とすねの角度を一致させる」こと。

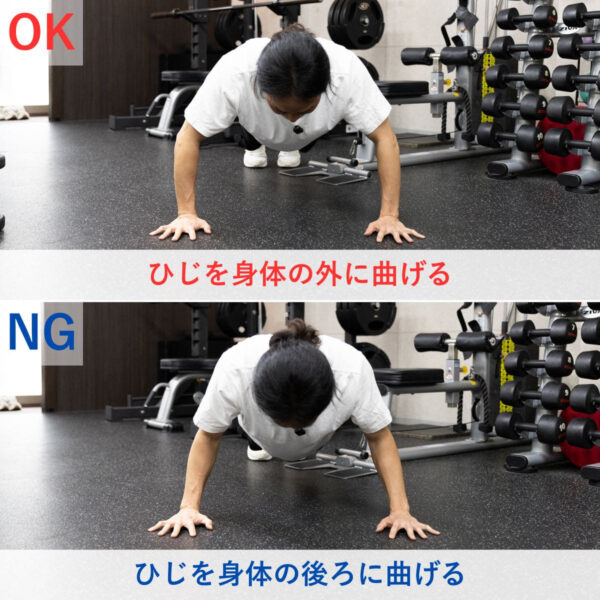

プッシュアップ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★★☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

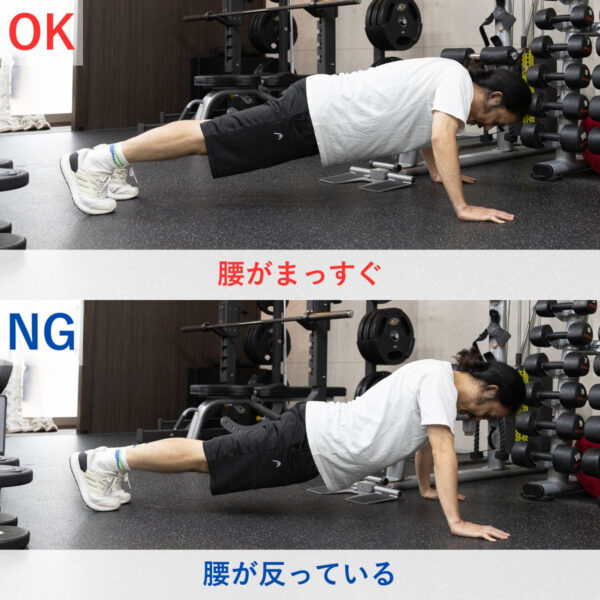

- 肩幅程度に両手をつき腰をまっすぐにする

- 胸を床につけるイメージでひじを横に曲げる

- 地面につかない程度までまえがたらひじを伸ば

- 腰をまっすぐにキープする

- ひじは身体の外側にまげる

腰をまっすぐにキープする

ひじは身体の外側にまげる

検証者:吉田

自己流フォームでは20回ほどできますが、正しい姿勢でやると10回でも限界でした。胸と腕だけでなく、体幹をしっかり使う感覚があり、腹圧を抜くと一気にフォームが崩れる印象でした。

監修者:清水

腕立て伏せは、プランク姿勢を保ちながら床を押すという意識を持つと、胸や腕だけでなく体幹にも効果的です。おへそを軽く引き込み、背中と腰を一直線に保つことを意識しましょう。疲れてくると腰が落ちやすいので、フォームの維持を最優先に。

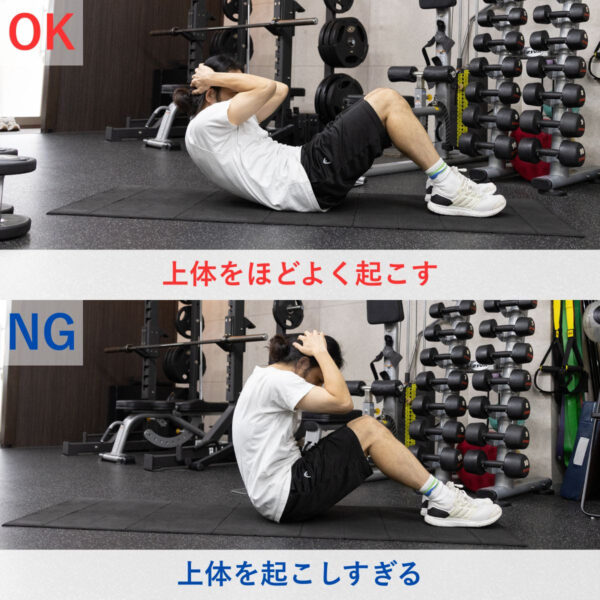

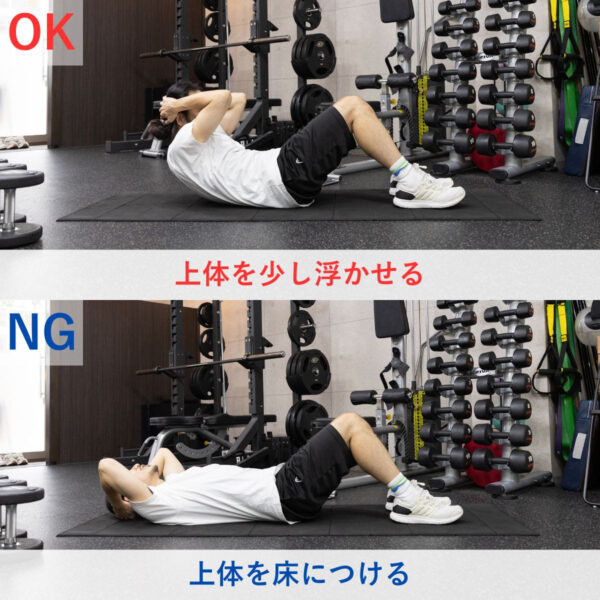

クランチ

| 難易度 | ★★★☆☆ |

| 続けやすさ(※1) | ★★☆☆☆ |

| トレーニング効率(※2) | ★★★☆☆ |

※1:続けやすさ = トレーニングができる場所の自由度/器具や設備の必要性

※2:トレーニング効率 = 複数部位にアプローチできるか/負荷調整できるか

- ひざをまげ両手を頭に置く

- 肩甲骨を浮かせた状態にする

- 腹筋の収縮を感じがら上体を少し起こす

- 腹筋への負荷が一番つよいところまできたら元の位置に

- 上体を起こし過ぎない

- 上体を完全に床につけない

上体を起こし過ぎない

上体を完全に床につけない

検証者:吉田

大きく上体を起こす腹筋では30回以上できるのに、このフォームだと10回でもきつかったです。休む間がないため、常に腹部が刺激され続ける感覚があり、「回数より質」で効かせる重要性を実感しました。短時間でもしっかり追い込めるメニューです。

監修者:清水

腹筋種目では、肩甲骨が床についた状態や上体を完全に起こした状態で休まないことがポイントです。常に腹部にテンションをかけ続けることで、短時間でも効果的に刺激を与えられます。反動を使わず、ゆっくり動作することで腹直筋全体を均等に鍛えられます。

デスクワークにおすすめの筋トレグッズ3選

- ステッパー

- ハンドグリップ

- バランスボール

ステッパー

ステッパーは、省スペースで下半身を中心に鍛えられる有酸素系トレーニング機器。踏み込む動作によって太もも・ふくらはぎ・お尻の筋肉を使い、デスクワークで滞りがちな血流を改善できる。脚のむくみ対策にもつながる。

検証者:吉田

ステッパーを使うと、数分でも脚の血行が良くなるのを感じました。雨の日の有酸素運動としてもおすすめ。

ハンドグリップ

ハンドグリップは、手軽に握力や前腕を鍛えられるトレーニング器具。机に常備しておけば、思考の合間や休憩時間にストレス解消を兼ねてトレーニングできる点も魅力。

検証者:吉田

ハンドグリップは仕事の合間に片手でできるので続けやすいです。デスクワーク中の「ながら運動」には最適です。

バランスボール

バランスボールは、椅子代わりに使うことで自然と姿勢が整い、腹まわりの筋肉(腹直筋・腹横筋・脊柱起立筋)をバランスよく刺激できるアイテム。座っているだけでもインナーマッスルを使うため、長時間のデスクワークでも体幹の安定感を維持しやすく、姿勢の崩れや腰のこりを防ぐのに役立つ。

検証者:吉田

椅子をバランスボールに変えてみると、最初のうちはふらつきましたが、慣れてくると自然に背筋が伸びる感覚がありました。デスクワーク中にお腹まわりがじんわり疲れるので「ながらトレーニング」としてもおすすめです。

デスクワークに関するQ&A

デスクワークの正しい姿勢は?

A: 基本は深く腰かけ、背筋を伸ばす

監修者:清水

長時間のデスクワークでは、正しい姿勢を保つことが最も重要。姿勢が崩れると、肩こり・腰痛・眼精疲労の原因になるだけでなく、集中力の低下にもつながります。

以下のポイントを意識することで、筋肉の負担を最小限に抑えられます。

- 椅子に深く腰掛ける(お尻を座面の奥まで入れる)

- 坐骨を座面に当てて骨盤を立てる

- ひじ・腰・ひざの角度を90度にする

- 背筋を伸ばし、あごを軽く引く

- 足裏全体を床にしっかりつける

- 肩の力を抜き、リラックスする

- モニターと目の距離を40cm以上保つ

デスクワークが長いとどれくらい消費カロリーが低下する?

A: 大幅に低下する。立位との差として1分あたり約0.15kcalという報告も

監修者:清水

長時間のデスクワークでは、体を動かす機会が減るため、消費カロリーが大幅に低下します。2018年のメタ解析(※参考文献)では、座るより立つ方が1分あたり約0.15kcal多く消費することが示されています。立つ・歩く・姿勢を変えるなど、「小さな動きの積み重ね」が代謝低下を防ぐ鍵です。

デスクワークの座りっぱなしを防ぐ対策は?

A: 時間を意識して立つ動きを取り入れる。

監修者:清水

座りっぱなしを防ぐには、「こまめに動く」ことと「環境を変える」ことの両方が重要です。以下のような工夫を取り入れると、自然と動く時間を増やせます。

- 1時間に1回は立ち上がる:タイマーやアプリを活用して立ち上がる習慣をつける。

- 立ち姿勢で作業する:スタンディングデスクや高さ調整機能を使う

1967年群馬県生まれ。メジャーリーガー、プロ野球選手、プロボクサーなど、多岐にわたるスポーツ選手を指導すると同時に、糖尿病などの内科疾患系の指導に携わる。菊池雄星プロデュース「King of the Hill」のプログラムアドバイザー、スポーツトレーナー養成専門学校の教育編成委員なども務める。

著書に「ロジカルダイエット(幻冬者)」など多数。指導者の指導力を高めることを主題とした「清水塾」を展開する。