自宅で本格的な筋トレができるダンベルは、初心者から上級者まで幅広く活用されているトレーニング器具。一方で、「本当に効果があるのか」「正しいフォームでおこなえるか」など、疑問に思っている人も多いはず。

この記事では、部位別でのダンベル筋トレメニューや正しいフォーム、効果を高めるコツを紹介。1週間メニューやダンベルの使い方も紹介しているので、筋トレを始める際の参考にしてみよう。

この記事の監修者

井上 大輔さん

NSCA認定パーソナルトレーナー

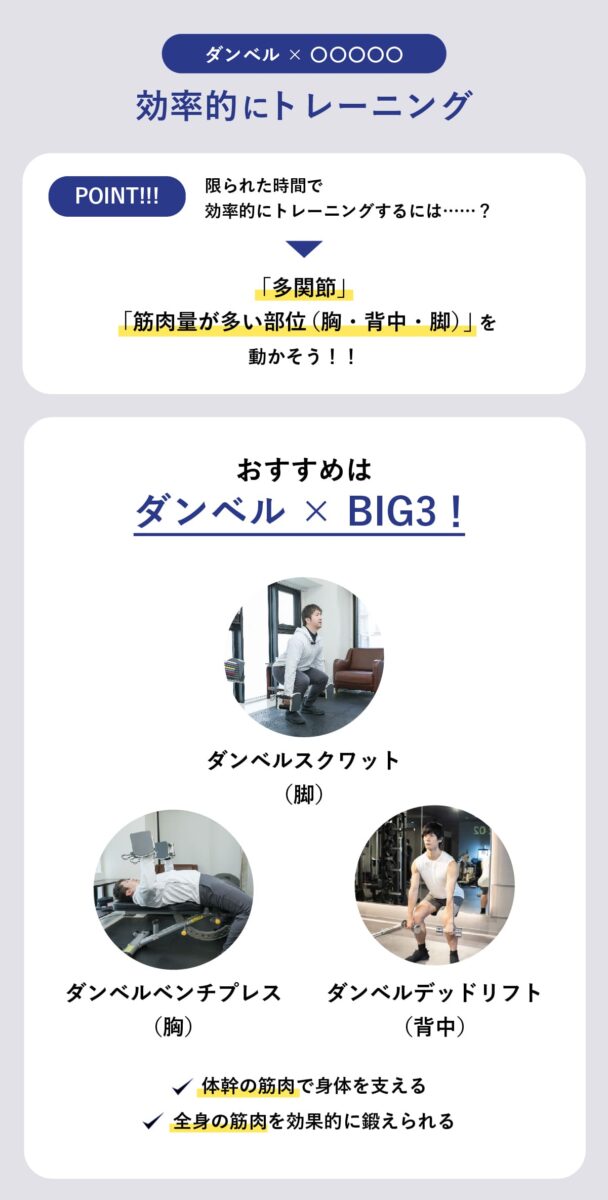

ダンベルの筋トレは「BIG3」が一番いい!

ダンベルを使った筋トレの中でとくにおすすめなのは、「複数の関節」を動かし、「大きな筋肉」を同時に鍛えられる種目。

具体的には、BIG3といわれる「スクワット」「デッドリフト」「ベンチプレス」。これらの「多関節運動」は、胸・背中・脚といった大きな筋肉群を同時に使うため、エネルギーの消費量が増えて効率的にトレーニングできる。

たとえば、スクワットは脚だけでなく、体幹の筋肉も使って身体を支えるため、一度のトレーニングで全身の筋肉を使える。

一方、ダンベルカールのような上腕二頭筋を鍛える「単関節運動」は、小さな筋肉群しか動かせないため効率が悪い。限られた時間でトレーニングする場合、多関節運動を優先的に実施しよう。

自宅で真似するだけ!ダンベルを使った「1週間筋トレメニュー」

トレーニングメニューを考える前に知っておくべきなのが、筋肉の「腸回復」。

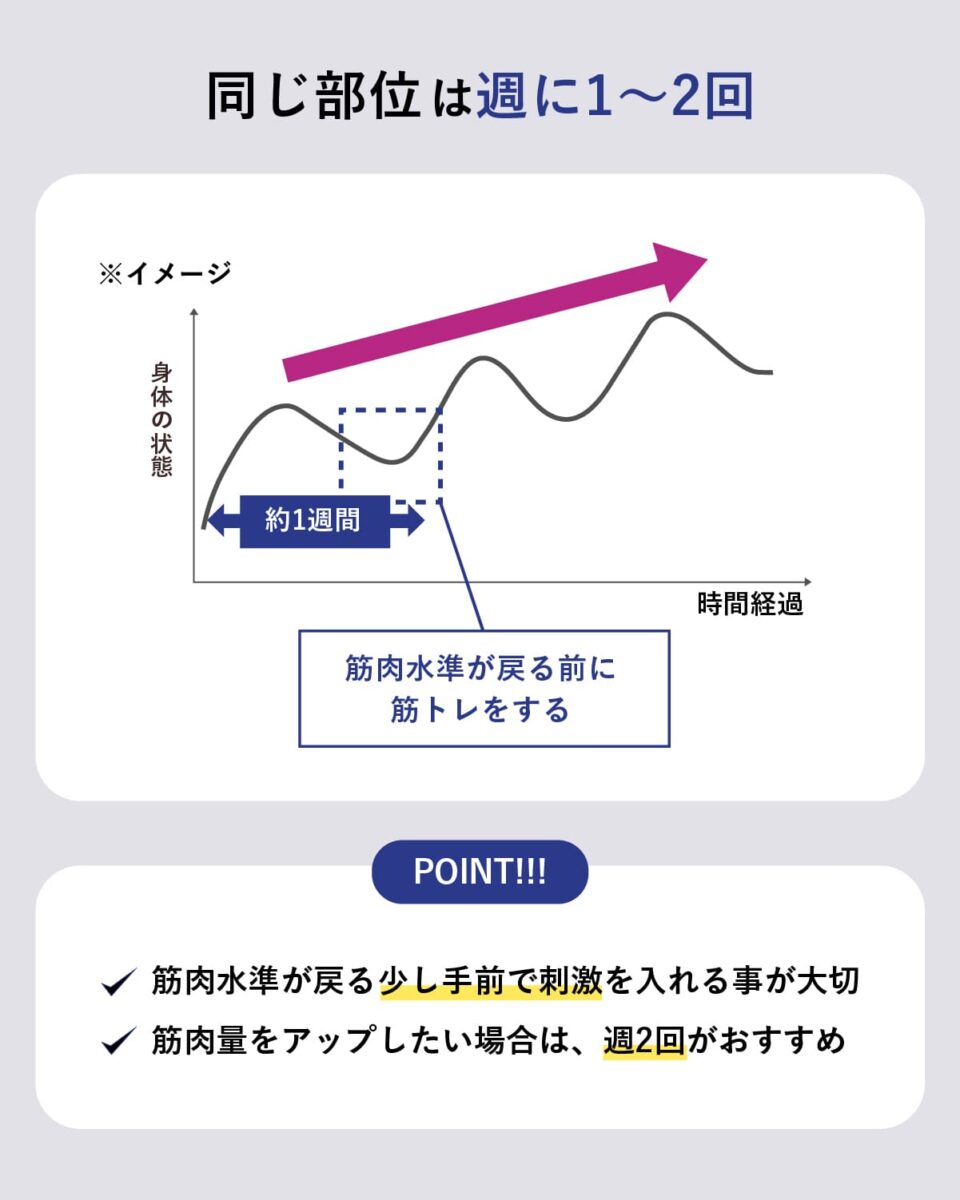

超回復とは、筋肉が強くなる・もとに戻るという「増強」「修復」を繰り返すこと。超回復の観点を考慮すると、同じ部位は週に1〜2回鍛えるのが効果的。1週間以上空けると筋力が元の水準に戻ってしまうため、筋トレをして刺激を入れ続けることが大切。

パーソナルトレーナー井上さんがおすすめする、1週間のダンベル筋トレメニューは以下の通り。

【概要】

- 目的:男性でバランスよく鍛えたい

- 想定:初心者~中級者

【鍛える部位】

- 月:胸・肩の前部・上腕三頭筋

- 火:休み

- 水:背中・肩の後部・上腕二頭筋

- 木:休み

- 金:脚と腹筋

- 土:休み

- 日:休み

【具体的なメニュー】

- 月曜日

- ダンベルベンチプレス(大胸筋)

- 腕立て伏せ(大胸筋)

- ダンベルフライ(大胸筋)

- ショルダープレス(肩)

- トライセプスエクステンション(三頭筋)

- 水曜日

- ダンベルデッドリフト(背中)

- ベントオーバーロウ(背中)

- ワンハンドロウイング(背中)

- アップライトロウ(肩)

- ダンベルアームカール(上腕二頭筋)

- 金曜日

- ダンベルスクワット(脚)

- ステップアップ(脚)

- カーフレイズ(脚)

- ダンベルを乗せたプランク(腹筋)

【ポイント】

超回復の観点で、同じ部位の筋トレは1週間に1~2回を目安にする。土日のどちらかで筋トレをすると、特定の部位を1週間に2回に鍛えることも可能。

この組み合わせは、筋肉の連動性を考慮している。

たとえば、胸のトレーニングでは肩の前部と上腕三頭筋が、背中のトレーニングでは肩の後部と上腕二頭筋が使われるため、同じ日にトレーニングした方が効率的。また、重い重量のダンベルを持つだけで腹筋も鍛えられるので、脚と腹筋は同じ日に鍛えるべき。

また、筋肥大をしたい上級者で筋トレする時間を確保できる場合、胸・背中・脚を毎日ローテーションする方法もおすすめ。

- 月:胸・肩の前部・上腕三頭筋

- 火:背中・肩の後部・上腕二頭筋

- 水:脚と腹筋

- 木:休み

- 金:胸・肩の前部・上腕三頭筋

- 土:背中・肩の後部・上腕二頭筋

- 日:脚と腹筋

超回復の観点で48時間以上は休ませながら各部位を週2回鍛えられるので、筋肥大をしたい男性にはぴったり。

ダンベルを使った筋トレのメリットとデメリット

- 【メリット】筋力差がなくなりバランスがよくなる

- 【デメリット】筋力アップには非効率

【メリット】筋力差がなくなりバランスがよくなる

大きなメリットの1つは、「左右の筋力差」を調整しやすいこと。人間には利き手・利き足があり、日常生活の中でどうしても筋肉の左右差が生じるが、ダンベルを使えば弱い方の筋力に合わせて重量を調整できる。その結果、弱い方の筋力が徐々に強くなり左右の筋肉の差がなくなる。

また、スポーツのパフォーマンス向上にも役立つ。ひねり動作や片腕のみなど、さまざまな動作に対応しやすくなる。身体の可動域を広げたい人は、ダンベルを使った筋トレを日常生活に取り入れよう。

【デメリット】筋力アップには非効率

扱える重量が限られるため、バーベルやマシンに比べて筋肥大の効率が悪い。理論上、総負荷量(重量×回数)が同じであれば効果は変わらないが、実際には違いが生まれる。そのため、ダンベルでしっかり効果を得ようとした場合は、バーベルより多くの回数をこなす必要がある。

さらに、持ち上げられる最大の重さ「最大挙上重量(RM)」を増やす場合も、ダンベルはバーベルより多くの時間と努力が必要。また、水平方向に押す・引くといった動作もできない。とくに高重量を重点的に鍛えるトレーニングの場合、ダンベルだけでは限界があると理解しておくことが大切。

ダンベルでの筋トレは「日常生活をラクにしたい」人におすすめ

ダンベルでの筋トレは日常動作と似た動きが多いため、基本的にどんな人にも適している。日常生活では買い物袋を持ったり、リュックサックを持ったりと、片手で物を持つ動作が多い。

また、階段を上るなど片側の筋肉を使う動作も多く、ダンベルトレーニングのパターンとよく似ている。日常生活で使える筋力をつけたい、日々の動作を楽にしたいという場合は、バーベルよりダンベルを使った筋トレがおすすめ。

【胸を鍛える】ダンベルを使った筋トレメニュー2選

- ダンベルベンチプレス

- ダンベルフライ

ダンベルベンチプレス

- ベンチで仰向けになり身体をベンチにつける

- ダンベルを胸の隣で持ち、肩甲骨を背骨に引き寄せて胸を張る

- ひじが完全に伸びるまでダンベルを真上に持ち上げ、大胸筋が最大限に伸びるまでゆっくりと降ろす

ダンベルフライ

- ベンチに仰向けになり、手のひらが向かい合うよう両手でダンベルを持つ

- ダンベルがやや内側を向くように、ひじを軽く曲げた状態で胸の真上に持ち上げる

- ひじの角度を維持したまま、ゆっくりとダンベルを外側に下ろす

- 肩より少し下か胸の高さまで下ろしたら、弧を描くようにダンベルを持ち上げる

以下の記事では、ダンベルを使って鍛える胸筋の筋トレメニューを8つ紹介。さらにトレーニングメニューを知りたい人は、チェックしてみよう。

大胸筋を鍛えるダンベル筋トレメニュー8選!重量や回数・組み合わせメニューも

ダンベルで胸筋を鍛えることで得られる効果 厚みのある立体的な胸板が作れる スポーツのパフォーマンスが高まる 基礎代謝が上がって痩せやすい身体に 姿勢改善によるバ.....

【背中を鍛える】ダンベルを使った筋トレメニュー3選

- ダンベルデッドリフト

- ワンハンドダンベルロウイング

- ダンベルベントオーバーロウイング

ダンベルデッドリフト

- 両手にダンベルを保持し、足を肩幅程度に開く

- 背中が丸まらないように意識し、腰を落とすように前傾する

- 太ももの裏側に張りを感じながら、背中の筋肉を使って上半身を持ち上げる

ワンハンドダンベルロウイング

- ベンチに片手と片ひざをつき、反対の手でダンベルを持つ

- 上半身が床と平行になるように意識しつつ、背筋をまっすぐ伸ばす

- ダンベルを持った手をまっすぐ下に垂らし、肩甲骨を下げる

- ひじを身体の横に引き上げるようにダンベルを持ち上げる

- ひじが背中より少し後ろにくるあたりで止め、もとの位置までゆっくり下ろす

ダンベルベントオーバーロウイング

- ダンベルを肩幅に持ち、背筋を伸ばしてまっすぐ立つ

- ひざを軽く曲げ上半身を前方に傾けて、ダンベルをひざのすぐ下あたりに持ってくる

- 広背筋を意識して、ひじを身体の横に効上げるようにダンベルを持ち上げる

- ひじが背中より少し後ろにくるあたりで止め、ゆっくりともとの位置まで下ろす

以下の記事では、ダンベルを使った背中・背筋の筋トレメニューを12個紹介。筋トレメニューをもっと知りたい人は参考にしてみて。

ダンベルでおこなう背中・背筋の筋トレ12選!やり方・注意点も紹介

背中・背筋を効果的に鍛える3つのコツ 目的に合わせて鍛える部位をわける 重量設定は「10〜12回を正しいフォームでおこなえる重量」から始める 可動域を大きくとる.....

【脚を鍛える】ダンベルを使った筋トレメニュー2選

- ダンベルスクワット

- ダンベルデッドリフト

ダンベルスクワット

- 両手にダンベルを持ち、身体の横で自然に構える

- 足を肩幅程度に開き足の裏全体で重心を支えつつ、つま先をやや外側に向けて立つ

- 胸を軽く張り、背筋を伸ばしたまま、太ももが床とほぼ平行になるまで腰を落とす

- ゆっくりもとの立ち位置に戻る

ダンベルデッドリフト

- 両手でダンベルを持ち、足を肩幅程度に開く

- 背中を丸めないように注意しながら、前傾姿勢になる

- 太ももの後ろ側に張りを感じつつ、広背筋を引き寄せるように上半身を起こす

【肩を鍛える】ダンベルを使った筋トレメニュー3選

- ダンベルアップライトロウ

- ダンベルショルダープレス

- ダンベルサイドレイズ

ダンベルアップライトロウ

- ダンベルを順手で握り、足を肩幅程度に開いて直立する

- ひじを外側に向けながら、ダンベルを上方向へ滑らせるように持ち上げる

- ダンベルを鎖骨の高さに、ひじを肩の高さまで上げる

- ひじを伸ばしながら、ダンベルをもとの位置までゆっくり下ろす

ダンベルショルダープレス

- イスに座って背筋をまっすぐに伸ばし、足を肩幅程度に開く

- 両手にダンベルを持ち、それぞれを耳のあたりに持ち上げる

- ダンベルを頭の上に押し上げたら、ゆっくりもとの位置に戻す

ダンベルサイドレイズ

- ダンベルを身体の横で持つ

- ひじを軽く曲げたまま、ダンベルを肩の高さまで持ち上げる

- ゆっくりとダンベルを下ろし、元の位置に戻す

※ベンチに座った状態でも立ち姿勢でもどちらでもOKです

【腕を鍛える】ダンベルを使った筋トレメニュー2選

- ダンベルカール

- ダンベルハンマーカール

ダンベルカール

- 足を肩幅程度に開いて直立する

- 手のひらが正面を向くように、両手にダンベルを持つ

- ひじの位置を固定してダンベルを持ち上げる

- ひじが完全に曲がるまで持ち上げたら、ゆっくりもとの位置まで下ろす

ダンベルハンマーカール

- イスに座り、背筋を伸ばす

- ダンベルを持って、手のひらが向かい合う状態を維持する

- ひじの角度が45度になるまで、ダンベルをゆっくり持ち上げる

【お腹・腹筋を鍛える】ダンベルを使った筋トレメニュー2選

初心者の場合、ツイストやクランチなど腰を曲げ伸ばしする筋トレは腰を痛めるリスクがある。腹筋本来の機能は、背骨をまっすぐに伸ばすこと。ここでは、姿勢を保持しながら鍛えられる筋トレメニューを紹介。

- プランク(ダンベルを上に乗せる)

- ダンベルヒップリフト

プランク(ダンベルを上に乗せる)

- 肘を地面につけてプランクの姿勢を取る

- ダンベルを背中の上に載せる

- そのまま姿勢をキープする

ダンベルヒップリフト

- 仰向けの状態で寝る。膝を曲げて足の裏を床につける

- ダンベルをお腹(下腹部・骨盤のあたり)に乗せ、両手で軽く支える

- 息を吐きながらお尻を持ち上げ、肩からひざまでが一直線になるように意識する

- お尻をキュッと締め、1~3秒間静止する

- 息を吸いながらお尻を下ろし、床に触れる直前で止める

ダンベルでの筋トレで効果を高めるコツ

- 筋トレ前後にストレッチを取り入れる

- 筋トレの間隔は適度に空けて筋肉の超回復を促進する

- 体重1kgあたり1.5~2.0gのタンパク質を摂取する

- 動作スピードを一定にする

筋トレ前後にストレッチを取り入れる

トレーニング前には、筋肉や関節を温める「動的なストレッチ」をおこなおう。たとえば、ラジオ体操のように全身の関節を使う運動や、軽い負荷でトレーニングをする「専門的ウォーミングアップ」などがよい。血流を促進することで身体が動かしやすくなり、トレーニングの効果が現れやすくなるほか、ケガを防ぐ効果もある。

なお、ストレッチには静的と動的の2種類があるが、トレーニング後に適しているのは「静的ストレッチ」。各部位の筋肉を15〜30秒かけて丁寧に伸ばすことで、筋肉の疲労回復が促され、次のトレーニングに備えられる。

適度な休息で筋肉の超回復を促進する

トレーニングとトレーニングの間隔は、48〜72時間(2〜3日)空けるのが理想的。筋トレや運動後に休息期間を経ることで筋肉が以前より強い状態になる(超回復)ため、適切な間隔を空けてトレーニングすることが重要。

ただし、1週間以上間隔を空けてしまうと、筋力が元の状態に戻ってしまう可能性も。強度や頻度は急に上げず、段階的に調整することが大切。

体重1kgあたり1.5~2.0gのタンパク質を摂取する

タンパク質は筋肉の材料になるため、体重1kgあたり1.5〜2.0gの摂取を心がけよう。トレーニングの効果をしっかり引き出すには、少なくとも1.3gは確保したい。

なお、タンパク質は体内でアミノ酸に分解されてから吸収されるため、筋トレの3時間前を目安にタンパク質を摂取しよう。夕方にトレーニングをする場合、昼食でタンパク質を摂取することで運動中から効率的な筋肉の合成が可能になる。

休日の昼にトレーニングをおこなう場合、朝食でしっかりとタンパク質を摂取しておくとよい。

上げるときは素早く下げるときは2~3秒を意識する

上げるときは素早く・下ろす動作はなるべくゆっくり(2〜3秒かける)おこなうのがポイント。上げる動作を瞬発的におこなうことで、神経が活性化されてより高い筋トレ効果が期待できる。また、下げる動作に時間をかけることでフォームが安定し、狙った筋肉にしっかりと負荷をかけられる。

ダンベルは「アジャスタブルタイプ」がいい!選び方の基礎知識

自宅でダンベルトレーニングを始めるにあたって、ダンベル選びは重要。ダンベルには大きく分けて以下3つのタイプがある。

- 重量固定式タイプ:重量が決まっているシンプルなダンベル

- 重量調整式(プレート着脱タイプ):プレートのつけ外しによって重量を調整できるダンベル

- 重量調整式(アジャスタブルタイプ):ダイヤルやピンなどで細かく重量を調整できるダンベル

とくにおすすめなのは、重さを細かく調整できるアジャスタブルタイプ。トレーニングする部位や筋力に合わせて重さを変更できるため、効率的に筋トレを進められる。加えて、筋肉がついてきたらより重い重量に調整できるのも魅力的。

なお、プレート着脱タイプの重量調整は3〜4段階で、細かい重量変更はできない。そのため、女性や高齢者の場合は段階的に負荷を上げていくのが難しい場合も。女性は最大15〜20kg、男性は最大20~35kgを目安に、自分に最適なものを選ぼう。

ダンベルの重さはどれくらい?部位別に紹介

鍛えたい部位別におすすめのダンベル重量を、男性と女性に分けて紹介。

以下の重量はあくまで一般的な目安。個人の体力や筋トレ内容によって適切な重量は異なるため、重量に余裕を感じる場合は増やし、逆にきついと感じる場合はより軽い重量から始めるなど、自身の状態に合わせて調整しよう。

- 胸:7㎏~

- 背中:7㎏~

- 足:15㎏~種目による)

- 肩:5㎏~

- 腕:5㎏~

- 胸:5㎏~

- 背中:5㎏~

- 足:10㎏~(種目による)

- 肩:3㎏~

- 腕:3㎏~

ダンベルの基本的な握り方・使い方

ダンベルの持ち方には、初心者向けと上級者向けで2種類ある。

初心者向けの持ち方は、親指でしっかりと握り込む方法。落下の心配が少なく安心感があるため、重量が軽めの場合はこの持ち方がおすすめ。

上級者向けの持ち方は、親指を外して持つ方法。手首への負担は軽減されるが、安定性は低くなるため、ある程度の経験が必要。バーを腕の骨の上に乗せるようにすることで、手首への負担を最小限に抑えられる。

どちらの持ち方でも重要なのは、「ダンベルの軸と腕を直線に保つ」こと。手首を寝かせたり傾けたりすると、重量が増えるにつれて手首に負担がかかり痛みの原因となる。仰向けでのトレーニング時は特に注意が必要。

ダンベルでの筋トレをする際に一緒に用意したいアイテム

ダンベルを使ったトレーニングをより効果的かつ安全におこなうには、ダンベル以外にも揃えておきたいアイテムがいくつかある。ここでは、ダンベルでの筋トレ効果を高め、安全性を確保するために役立つアイテムを紹介。

- トレーニングベンチ

- トレーニンググローブ

トレーニングベンチ

ダンベルトレーニングのパターンを広げる必須アイテム。フラットタイプとマルチタイプの2種類があるが、角度調整が可能なマルチタイプならベンチプレスやダンベルフライなどの大胸筋トレーニングはもちろん、インクラインで上部、デクラインで下部と、部位を細かく鍛えられる。

また、耐荷重性能と安定性も安全なトレーニングに欠かせない。とくに高重量のダンベルを使うときは安定性に優れたベンチを選び、ケガのリスクを減らすことが大切。

トレーニンググローブ

手のひらを保護し、ダンベルを握りやすくするアイテム。汗による滑りを防げるため、より重いウエイトに安全に挑戦できる。できるだけ長く使えるよう、素材は耐久性の高いものを選ぼう。

また、手のサイズに合ったものを探すことも大切。親指から小指までしっかりホールドするとダンベルをグリップできて、トレーニング中の安定感が増す。

ダンベルを使った筋トレに関するQ&A

女性がダンベルを使った筋トレをするメリットは?

A:効率的なボディメイク、姿勢改善、スタイルアップなど。

ダンベルを使った筋トレは毎日やらない方がいい?

A:超回復の観点から、同じ部位を毎日鍛えるのは避けるべき。

効果が出るまでにどのくらいかかる?

A:最短3ヶ月、平均6ヶ月で変化が現れる。

大学のバスケットボール部や社会人アメリカンフットボールチーム、ゴルフセンターでのトレーニング指導、RIZAP株式会社でのパーソナルトレーナーを経て、日本橋にてパーソナルジム「IGF」を開業。健康の維持・増進、改善などをベースにトレーニングの指導をおこなっている。

【所属】

NSCA Japan

日本外科代謝栄養学会

日本静脈経腸栄養学会

日本感染症学会 会員