しっかり寝ているはずなのに、疲れがとれない、夜中に咳や鼻水で目が覚めるなど、現代人が抱えがちな睡眠の悩み。それらに、毎日使っているふとんの見えない汚れが関わっている可能性がある。寝具を見直すだけで、毎日が快適になるかもしれない。

今回は、羽毛の精製から羽毛ふとんの製造までをおこなう河田フェザー株式会社代表取締役・河田敏勝さんに、睡眠の質を劇的に改善する「清潔な羽毛ふとん」の重要性とその選び方を伺った。

河田 敏勝さん

代表取締役

羽毛ふとんと睡眠の質—なぜ「清潔さ」がもっとも重要なのか

── 羽毛ふとんにおいて清潔さが大切な理由を教えてください。

河田さん:羽毛には、ホコリやアカが付着していて、それらが残っているとダニのエサになってしまうんです。ふとんの生地は、羽毛の飛び出しを防ぐ「ダウンプルーフ加工」により、ダニも通さないほど高密度に織られています。

ですが、細かくなったホコリはその織り目を通り抜けて、外に出てきてしまいます。そのホコリが、ふとんカバーなどの表面に付着し、ダニを呼び寄せ、繁殖させてしまう原因になるんです。

── なるほど。ホコリがダニを増やしてしまうんですね。

河田さん:しかも、ダニの死骸やフンはアレルギーを引き起こしやすい物質(アレルゲン)です。ホコリには強い吸着力があるので、ダニのかけらなどをくっつけて空気中に漂ってしまいます。それを鼻や口から吸い込むと、夜中に咳き込んだり、アレルギー反応で鼻が詰まったりすることがあります。

その結果、就寝時でも交感神経の活動が優位になってしまい、眠りが浅くなってしまうんです。なかには、アレルギーによって日中に倦怠感を感じる人もいます。

── 睡眠の質に直接影響するわけですね。

河田さん:清潔さが保たれていないと、高い保温性や寝ている間の汗を吸って快適な湿度を保つ調湿性といった、羽毛が本来持つべき機能も発揮できません。そのため、不純物は徹底的に取り除く必要があるんです。なかには、薬品でコーティングしてホコリを一時的に閉じ込めている品質の低い羽毛ふとんもあるんです。

しかし、そうした製品は使っているうちにコーティングが剥がれ、ホコリがアレルギーを引き起こすなど、健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。

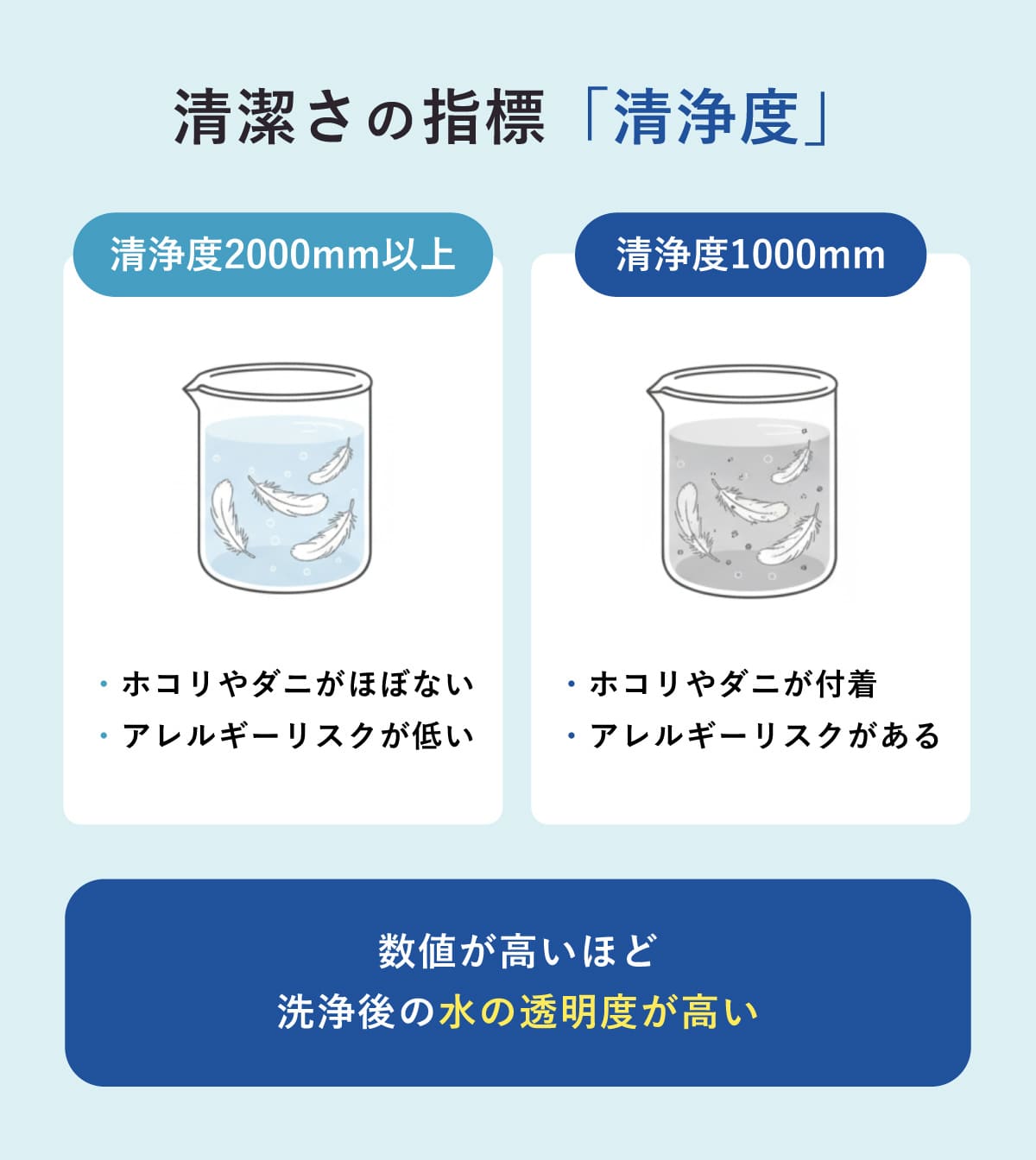

品質を見極める客観的な指標「清浄度」

── 「清潔さ」を客観的に測るための数値的な指標はあるのでしょうか?

河田さん:「清浄度(せいじょうど)」というJIS規格で定められた試験方法があります。羽毛を洗浄したあとの水の透明度を測るもので、数値が高いほど清潔であることを示します。一般的には1000mm以上で汚れが落ちたきれいな羽毛とされています。

── 1000mmが1つの基準になるんですね。

河田さん:そうですね。1000mmを超えていれば、一般的な清潔基準は満たしていると考えて差し支えありませんが、まだ微量なホコリやアカが残っている状態とも言えます。河田フェザーでは、より清潔な状態を目指し、社内基準を2000mm以上に設定しています。できればこの数値を超えることが望ましいです。

── 実際にホコリっぽいふとんで寝てしまうと、アレルギーなどの症状は起こりやすいのでしょうか?

河田さん:ハウスダストなどに弱い方は顕著に反応しますね。そもそも羽毛自体がアレルギーを引き起こす確率は、過去の研究でほぼゼロに近いことがわかっています。問題は、羽毛のなかに混じっているホコリに付着する不純物なんです。

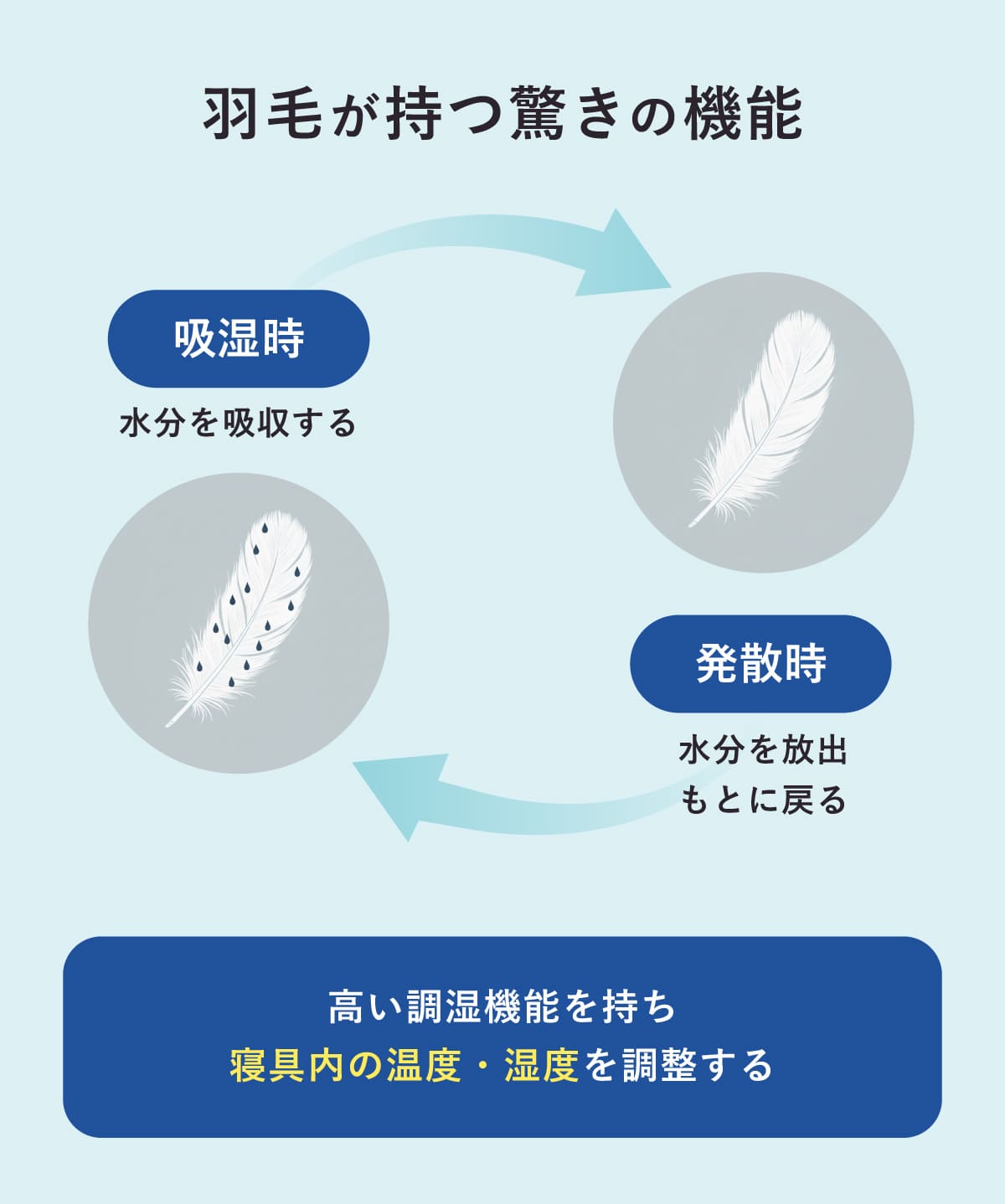

保温だけじゃない!羽毛が持つ驚きの機能

── 綿やポリエステルと羽毛との決定的な違いはなんでしょうか?

河田さん:まず、構造がまったく違います。綿やポリエステルは糸状の繊維構造をしていますが、羽毛は3次元的な立体構造をしています。そのため、同じ1gでも体積が異なり、綿やポリエステルの3倍以上もかさがあります。これが圧倒的な軽さと保温性の源です。さらに、羽毛には湿気を吸って、外に吐き出す「調湿機能」が非常に高いという特性もあります。

── 湿気を吸ったり吐いたりするというのは、具体的にどういうことですか?

河田さん:羽毛の一部は、余分な湿気を吸収すると自ら発熱する性質があるんです。そして、水分を吸収した羽毛は徐々に形状を変え(閉じる)、空気の通り道を作り、水分を外に放出します。このときに気化熱が奪われるので、ふとんの中が蒸れて暑くなりすぎることがありません。

理想の睡眠環境を自動で作り出す湿度コントロール

── 羽毛ふとんの中は常に快適な温度と湿度に保たれるわけですね。

河田さん:その通りです。人間がもっとも快適に眠れる寝具の中の環境を「寝床内環境(しんしょうないかんきょう)」と呼び、理想値は温度33℃、湿度50%前後と言われています。羽毛ふとんは、暑いときは熱と湿気を逃し、寒いときは保温して、理想的な環境を一晩中キープしてくれるんです。

── 睡眠中に寝返りを打つなど身体が動くこともありますが、それでも機能は維持されますか?

河田さん:もちろんです。羽毛の魅力の1つに、身体を動かしてもふとんとの間に隙間ができにくい特長があります。個々の羽毛が独立しているので身体の形に沿ってフィットし、熱が逃げにくく、しっかりと保温されるんです。きちんとした羽毛ふとんを使っていれば、汗ばむような不快感はほとんどありません。

適切なお手入れで「半永久的」に使える耐久性

── 保温性や湿度管理以外に、羽毛のメリットはありますか?

河田さん:羽毛には、驚くほど高い耐久性があります。河田フェザーでは1982年からホテルで使われている羽毛ふとんをお預かりし、リサイクルする事業をおこなってきました。3〜7年ごとに当社独自の「回復加工」を施すことで、40年経った今でも新品と見分けがつかないほどの状態を保っています。

電子顕微鏡で見ても、羽毛の表面にある微細な傷(クラック)まで修復されています。むしろ、長年使うことで弱い部分が自然と淘汰され、より丈夫な羽毛だけが残っていくとさえ言えます。

── 適切に使った場合、羽毛ふとんはどれくらいの期間使えるものなのでしょうか?

河田さん:羽毛ふとんの使用期間は、使い方によって大きく左右されます。なかでももっとも重要なのは、羽毛ふとんの湿気管理です。朝起きたら、掛けふとんを敷きっぱなしにせず、縦か横に半分に折って、羽毛ふとんとベッドや敷ふとんに含まれる水分を空気に触れさせて発散させてあげてください。人間は睡眠中にコップ1杯程度の汗をかきますが、その水分を飛ばすだけで、羽毛ふとんは格段に長持ちします。

敷きっぱなしにすると、敷ふとん中の水分を羽毛ふとんが吸収し、気化熱で羽毛が冷やされるうえに水分が残ったままになります。そのため、羽毛ふとんに常に湿気が溜まり、羽毛の劣化を早めてしまうんです。

月1〜2回程度、羽毛ふとんを乾燥させてしっかりメンテナンスすれば、10年以上快適に使い続けることが可能です。さらに、羽毛ふとんを数世代にわたって使い続けたい場合は、4〜8年ごとに当社の回復加工をおこなうことをおすすめします。

後悔しない羽毛ふとんの選び方と、「一生物」にするリフォーム術

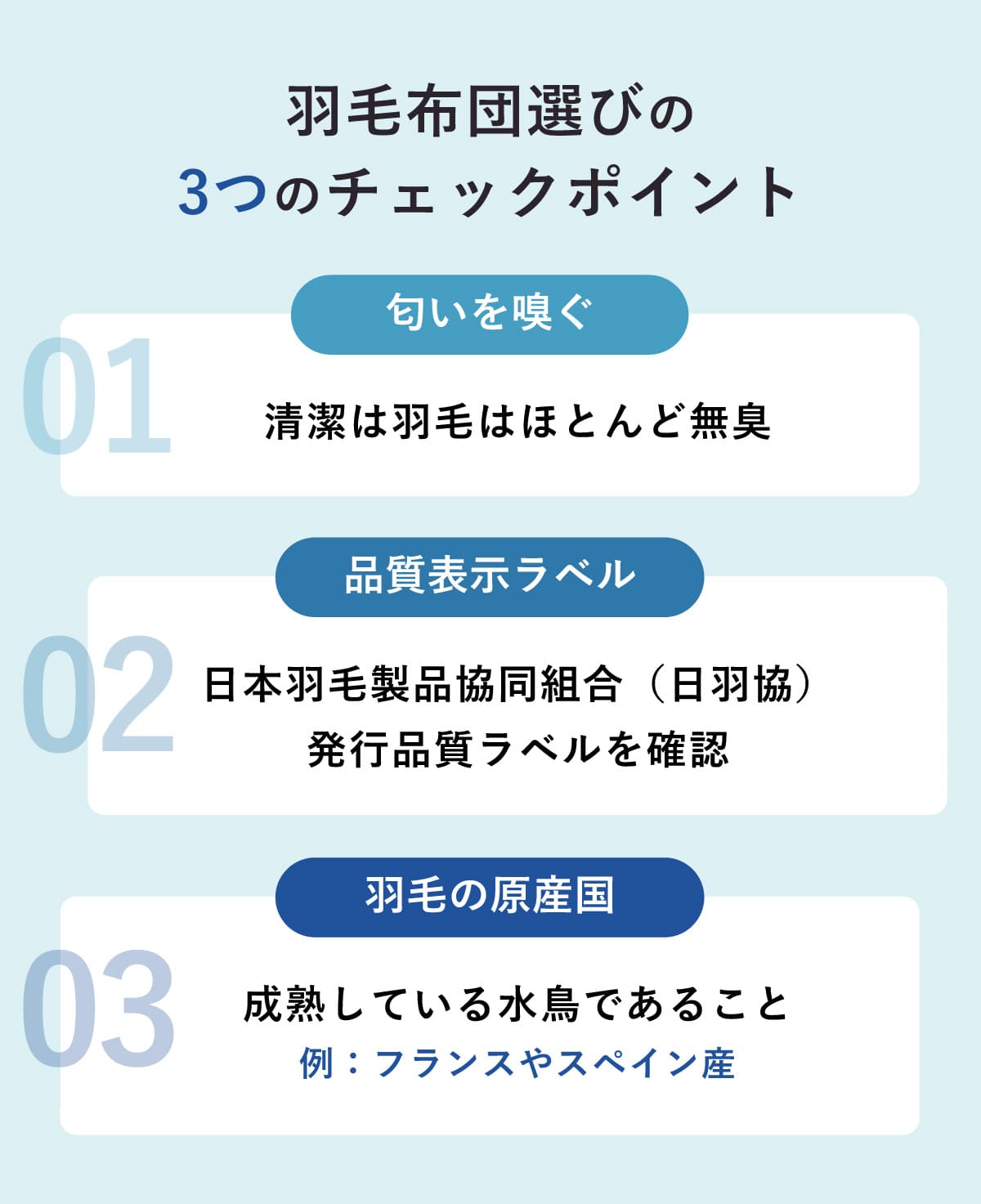

── 高品質な羽毛ふとんを選びたいと思っても、価格だけで判断してしまいがちです。後悔しないためには、具体的にどこをチェックすればよいでしょうか?

河田さん:生活者のみなさんができる方法がいくつかあります。まず可能であれば、ふとんから出てくる空気の臭いを嗅いでみてください。少しでもホコリっぽい臭いがしたら、その製品は避けたほうが賢明です。本当に清潔な羽毛は、ほとんど無臭です。

次に、製品についている品質表示ラベルも確認してみてください。信頼できる製品の1つの目安として、「日本羽毛製品協同組合(日羽協)」が発行する品質ラベルがあります。このラベルが付いている製品は、組合の定める品質基準をクリアしているため、一定の信頼が担保されています。

また、羽毛の原産国もヒントになります。良質な水鳥を食べる食文化があるフランスやスペインでは、水鳥が成熟するまでに80日前後から95日前後と、長期間かけて飼育される傾向があり、良質な羽毛である可能性があります。成熟した鳥の羽毛は、保温性や耐久性に優れているんです。

── 飼育期間が長いと、羽毛の品質も良くなるんですか?

河田さん:飼育期間が25〜30日程度と短い若鳥の羽毛は、成長が未熟でダウンボール状(ダウンの核となる綿毛部分)の形成が十分でないため、耐久性に欠けます。現在、世界ではこうした短期飼育の羽毛が主流となっています。

一方、長期飼育された水鳥の良質な羽毛は、ダウンボールがしっかりと成熟しており、保温性、弾力性、耐久性のいずれにも優れています。短期飼育の羽毛とは明確な違いがあります。

「リフォーム」と「リサイクル」の賢い使い分け

── 羽毛ふとんの「リフォーム」と「リサイクル」は、どう違うんですか?

河田さん:「リフォーム」は、お客様からお預かりした1枚のふとんを個別に洗浄・乾燥し、不足した羽毛を補充して、新たな羽毛ふとんとしてお返しするサービスです。

一方、「リサイクル」は不要になった羽毛製品を回収し、当社で品質ごとに21種類のグレードに選別します。その後、洗浄・回復加工をおこない、新たな製品の原料として生まれ変わらせるまったく異なるプロセスです。

── 家庭で不要になった羽毛ふとんは、どちらに出せばよいか迷ってしまいます。何か基準はありますか?

河田さん:そこは個人の判断になりますね。たとえば、もともと高品質な羽毛ふとんで、これからも使い続けたい場合は、費用をかけてでも「リフォーム」する価値があるでしょう。それほど品質が高くないものや、使う予定がないものは、「リサイクル」に出していただくのがよいと思います。

近年では、アパレル店舗や寝具販売店で羽毛製品のリサイクル回収をおこなっているところも多いです。また、各市町村の社会福祉協議会などを通じた回収ルートも広がっています。

その表示、本当に正しい?羽毛ふとん業界が抱える品質問題と未来への取り組み

── 最近、オンラインストアなどで非常に安価な羽毛ふとんを見かけますが、品質表示を信じて購入しても大丈夫なのでしょうか?

河田さん:残念ながら、品質表示と中身がまったく違う製品が市場に出回っているのが現状です。たとえば、ダウン率80%と表示されていても、実際にはダウンではなくフェザーと呼ばれる羽毛を粉砕したものが大量に混ざっていたり、中身がポリエステルだったりするケースもあります。

── なぜ、そのような偽装がまかり通ってしまうのでしょうか?

河田さん:原因の一つは、製品の外側からは羽毛が見えないことです。さらに、羽毛が“重量”で取引される商習慣も影響しています。そのため、販売価格を安く見せる目的で、意図的に不純物を取り除かずに、重量をかさ増しした商品が出回っていることもあるんです。こうした不純物が混ざると、ダウンに絡みついて見かけ上のダウン率(羽毛の綿毛部分の比率)が高くなることもあり、問題をより複雑にしています。

信頼を守るための業界を挙げた取り組み

── そうした問題に対して、業界としてはどのような対策を取っているのでしょうか?

河田さん:羽毛の業界団体である「日本羽毛製品協同組合(日羽協)」では、独自の品質基準を設け、それをクリアした製品にのみ品質ラベルを発行しています。組合では、市場に出回っている組合員の製品を定期的に抜き打ちで買い取って品質をチェックしているので、一定の信頼性は担保されています。

しかし、プラットフォーム上の海外製品の販売者などは、品質問題について指摘されても店を変えて同じ商品を売り続けるといったいたちごっこが続いているのが実情です。だからこそ、業界全体で品質の維持・向上に努め続ける必要があるんです。

── 羽毛のサステナビリティについてお聞かせください。なぜ今、リサイクルがそれほど重要なのでしょうか?

河田さん:羽毛は、適切な加工を施せば、半世紀〜100年以上も使える可能性を秘めた限りある貴重な資源です。しかし日本では、使われなくなった羽毛ふとんの9割以上がリサイクルされず、「燃えるゴミ」として焼却処分されているのが現状です。

羽毛は炭素を多く含むため、1kg燃やすと約1.8kgもの二酸化炭素が発生します。この貴重な資源を燃やさずに循環させることは、地球環境を守ることに直結する非常に重要な取り組みなんです。

── 最後に、羽毛を扱う企業として今後どのような未来を目指したいですか?

河田さん:良質な羽毛が急速に減るなか、羽毛製品を一度きりの「所有物」と考えるのではなく、社会全体で循環させていく仕組みを作りたいと考えています。たとえば、一定期間良質な羽毛を使ったふとんを利用できるレンタルやサブスクリプションのようなサービスです。

使い終わった羽毛は再び私たちのもとで新品同様に生まれ変わり、次の世代からその次の世代へと、ずっと価値をつないでいくことができます。羽毛が持つ本来の価値を最大限に引き出し、未来につないでいく。それが私たちの使命です。

── 良質な羽毛を、メンテナンスしながら循環させ、適切に利用していくことが大切なんですね。本日は素晴らしい話をありがとうございました!

1960年、愛知県名古屋市生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、帝人株式会社を経て1985年に河田フェザー株式会社へ入社し、2007年より代表取締役を務める。2008年には国際羽毛協会(IDFB)副会長、2017年には日本羽毛製品協同組合(JDFA)理事長に就任。

HP:https://kwd.jp/