18歳で母親がくも膜下出血に倒れ、突然ヤングケアラーとなった町亞聖さん。その経験から生まれたのが、「受援力=困った時に助けを求める力」という考え方。

元日本テレビアナウンサーとして活躍したのち、現在は講演や執筆を通じて、医療・介護の現場や若い世代にその大切さを伝え続けている。

今回のインタビューでは、町さんの幼少期からアナウンサー時代、そして「受援力」誕生の背景までをWellulu編集長・堂上が深掘り。家族との関係や価値観の形成過程、普段あまり語られない思い出の数々から、彼女が今も挑み続ける理由が見えてきた。

町 亞聖さん

フリーアナウンサー

堂上 研

慶應義塾大学医学部教授

1999年に博報堂へ入社後、新規事業開発におけるビジネスデザインディレクターや経団連タスクフォース委員、Better Co-Beingプロジェクトファウンダーなどを歴任。2023年、Wellulu立ち上げに伴い編集長に就任。2024年10月、株式会社ECOTONEを立ち上げる。

幼少期に育まれた“やり抜く力”。町亞聖氏の原点をたどる

堂上:町さんとは先日、介護や医療・ウェルビーイングの専門家などが語り合うオンライン座談会で初めてお会いしました。お話を伺っていると、Welluluの編集部に入ってほしいと思うほどウェルビーイングを体現されている方だと感じ、今回ゲストにお招きしました。

町:光栄です。私も楽しみにしていました。

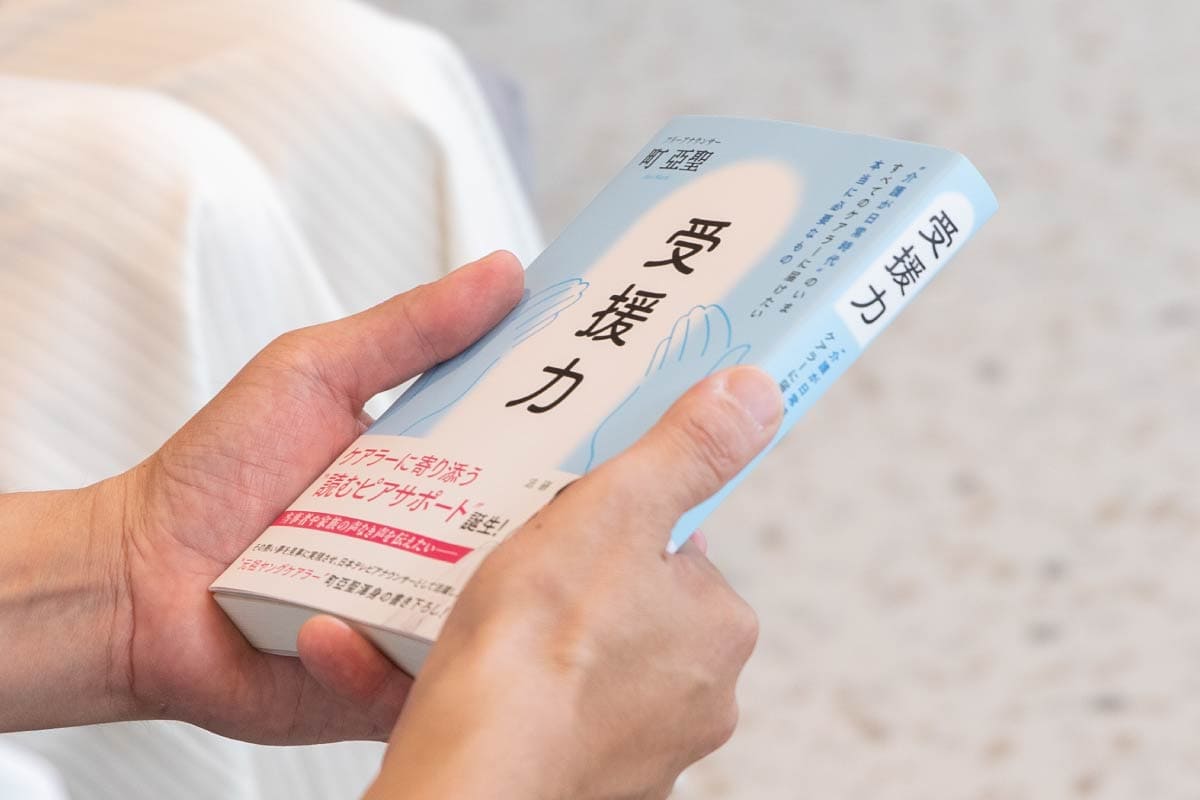

堂上:町さんは現在フリーアナウンサーとして活動されていて、医療・介護・教育をテーマに、取材や啓発活動を続けていらっしゃいます。お母さまの介護経験から書かれた著書『受援力』を読み、感銘を受けました。今日は、そんな町さんの人生を幼少期まで遡って深掘りしていきたいと思います。

町:ありがとうございます。私は3人兄弟の長女として育ちました。弟とは3歳離れていて、子どもの頃の写真を見ると、自分で抱えきれないのに弟を無理やり抱っこしている写真があって、お姉ちゃんとしての意識が強かったようです。小さい頃から気が強かったのは間違いないですね。

顔は父親にそっくりで、母は私が生まれた時のアルバムに「パパそっくりのかわいい我が子」と書いていたほどです。小学校5年生のときには、すでに身長は160cm超え。「ゴリさん」と呼ばれることもありました(笑)。でも内面は意外と繊細で慎重な性格だったんですよ。

堂上:そういう性格だったからこそ、今の町さんがあるのだと思います。小さい頃から気遣いの人だったんでしょうね。スポーツや勉強はいかがでしたか?

町:ソフトボールが大好きで、地域大会で優勝したこともあります。そろばんも熱心に習っていて、二段まで取得しました。先生は私の集中力と努力を評価してくれていて、競技会に向けて読み上げ算を一緒に練習するほど真剣でした。

堂上:何事も一生懸命だったんですね。自分のやることを徹底してやりきる姿は、後のアナウンサー像にもつながっているように感じます。達成感を求めるタイプだったのでしょうか?

町:ありがとうございます。苦しくても、その先にある喜びを求めていたと思います。私にとっての「楽しい」は達成感のようなものでした。子どもの頃からそういうものを求めていたんですね。

母の突然の病と、介護の日々が教えてくれたこと

堂上:ご両親はそういった町さんの活動に対してどのような反応でしたか?

町:比較的自主的にやる子だったので、「これやりなさい」と言われなくても勝手にやっていました。何かに取り組むときは、中途半端はダメだと常に思っています。達成感を求める性格は、小さい頃から変わっていません。小学校の生徒会長に立候補したときも「ごみゼロ運動」を本気で推進していました。

堂上:それは先進的ですね! 生徒会長タイプでもあったのですね。ご家族との関係はいかがでしたか?

町:父は典型的な九州男児で「誰が食わせてやってると思っているんだ」とよく言われました。「俺の言うことを聞いておけば間違いない」とも。私は絶対違うと思い反発していました。 母は対照的に大らかで、私たち兄弟を見守る存在でした。父との関係は複雑でしたが、今は理解しています。父自身も5歳で父親を事故で亡くしたヤングケアラーで、大変な環境で育ったんです。子どもには安定した人生を歩んでほしいと願っていたのだと思います。

堂上:自分が大人になると理解できることありますよね。お父様との関係で印象的なエピソードはありますか?

町:父は自分の気持ちを言語化することがあまりにも下手で、お酒の力を借りないと本音を吐けない人間でした。当時は反発していましたが、今では父の苦労と愛情を理解しています。

堂上:中学時代に転校を経験されたと聞きました。

町:両親の喧嘩がきっかけでした。最初は不本意でしたが、結果的に大きな転機になりました。環境が変わったことで、自分自身を見つめ直すきっかけになったんです。転校先の担任の先生も、私の可能性を信じてくれました。

堂上:良い大人との出会いに恵まれたのですね。

町:でも先生からしたら扱いづらい生徒だったと思いますよ。遅刻ばかりするし、授業はちゃんと聞かない。でもテストで100点取るような(笑)。

堂上:うわ、それは扱いづらい(笑)。僕は理科の先生が苦手でした。なんとかこの先生とうまくやろうとか考えなくて、逃げ出したくなるんですよね。ある日、ゴミ捨てで悪巧みをして信用を失った苦い思い出があります(笑)。

そこから町さんは18歳の時、人生を大きく変える出来事がありましたね。

町:母が突然倒れ、障害を負ったんです。49歳でくも膜下出血により車椅子生活になりました。高校生だった私は、家族の中心的な介護者になりました。正直、大変な状況でしたが、今となってはすべてが良い経験でしたし、かけがえのない時間でした。

堂上:大変だったという言葉では言い尽くせない状況ですよね。でもその経験が、現在の町さんの原動力になっている。若くしてお母さまの介護をされてきて、学ばれたことは相当大きいのではないでしょうか?

町:そうですね。母と暮らす中で2つの思考を学びました。「もしお母さんだったら」と相手の立場で考えることと、「もし自分だったら」と自分ごとで考えること。

この2つは同じようで違います。言語障害を抱えていた母が何をしたいのか、どう思っているのかを理解するためには、母の立場に立って考える必要があります。この両方の視点を持つ習慣を、母と暮らした10年間で身に付けることができました。

この思考は今もすごく生かされていますし、大事だと思っています。介護の経験を通じて、社会の在り方や人々の関係性について深く考えるようになりました。特に「受援力」という概念との出会いは大きな転機でした。

頼ることは弱さじゃない。「受援力」が社会を変える

堂上:著書のタイトルにもなっている「受援力」について、詳しく聞かせてください。この言葉はどこから来たのですか?

町:「受援力」とは、困った時に誰かに助けを求める力のことです。この言葉は私が考えたわけではなく、東日本大震災のときに被災した自治体が外部支援を受ける力が弱いという文脈で使われていました。

「受援力」で検索すると、自治体が支援を受ける力という意味で出てきますが、私はコロナ禍で救急医療の現場にいた先生から聞きました。その先生が「もっと助けてって言えばよかった」と語っていて、それを「受援力」と表現していたんです。

災害関連では組織が支援を受ける力として使われますが、私はもっと、個人が困ったときに「助けて」と言えるかという意味で使っています。日本人は我慢強く自分で抱え込む傾向がありますが、助けを求めることが大切なんです。特にコロナ禍を経てこの考え方の重要性を強く感じました。

堂上:「受援力」の重要性についてどう考えていますか?

町:今は環境も変わり、困っている人が声を上げられるようになってきています。この「受援力」は今すごく大事です。障害者や認知症の人たちを弱者と捉えがちですが、本人が何を助けてほしいかわからないのに支援を押し付けてもダメなんです。支援を受け入れるには、「受援する力」が大事。何が必要か、何に困っているかを口に出すことが重要です。

堂上:日本には「自分でなんとかしろ」という文化がありますよね。特に「大人になったんだから」とか「家族なんだから」など、助けを求めることを遠慮しがちです。

町:そうですね。日本人には我慢は美徳と考える傾向や、自分が頑張ればいいという文化があります。「弱音はやたらめったに吐いてはダメ」みたいな思い込みがあるんでしょう。

父は本当に受援力の弱い人で「助けて」が言えませんでした。自分でなんとかするしかないと思って頑張っていたんですね。私もそういうDNAを持っていると思いますが、もっと言えたらよかったと思います。今は言っていいと思うし、助けてくれる人たちにうまく言語化して伝えることが大事です。

堂上:ウェルビーイングの文脈で言うと、従来の日本的経営モデルでは「何でもできる」「常に強い」リーダーが理想とされてきました。でも今はそうした価値観は通用せず、「弱さをさらけ出すことが最大の強さ」だと言われています。

それはまさに「受援力」であり、経営者だけでなく個人にも重要な能力です。ウェルビーイングな社会とは「つながり」をいかに豊かに築くかだと思います。そのために「うまく頼る」スキルは必須ですよね。頼るからこそ、お互いを活かし合える。自分の限界を認め助けを求めることは決して恥ずかしいことではなく、成長への第一歩なんですよね。

「車椅子の写真」が切り開いた夢への扉

堂上:町さんがアナウンサーを目指したきっかけは何だったのでしょうか?

町:小学校の頃から伝えることへの情熱がありました。放送部で活動し、人前で話すことが大好きでした。特に社会に対して「伝えたいこと」がたくさんあったんです。障害や介護に関する社会の認識を変えたい。声を上げられない人々の代弁者になりたいと強く思っていました。

堂上:人前に立ちたいとかではなく、課題を伝えたいという想いがあったのですね。素晴らしいです。日本テレビへの入社はどんな経緯だったんですか?

町:面接のとき、試験で偶然提示された車椅子の写真をきっかけに、自身の経験を力強く語ることができました。これは本当に運命のようなエピソードだと感じています。

当時、右半身麻痺の後遺症があった母は車椅子を使っていて、その経験から感じた社会課題を自分の言葉で伝えられたんです。お陰で入社することができました。自分の考えを多くの人に伝えられるアナウンサーという仕事に就けたことに、大きな喜びを感じましたね。

堂上:当時の試験ではさまざまなお題が出されたそうなので、町さんへのお題が車椅子だったことは本当に奇跡に近いですね。今、何をしている時がウェルビーイングな状態と感じますか?

町:今が一番平和なんです。神様があまりにも私に試練を与えたので、ようやく落ち着かせてくれたのかなと思っています。アナウンサーではなくなって12年のブランクを経てフリーになりましたので、最初は食べていけるかどうか本当に不安でした。ですが今はラジオや講演会の仕事を中心に、なんとかやっていけるようになりました。独り身ですのでようやく自分のために時間を使っていいと思えるようになりました。

講演会は一期一会で、直接自分の言葉で伝えられる機会を与えてもらえていること、そしてたくさんの人に出会える人生に感謝しています。また取材する側・される側という立場ではなく、医療職や介護職の人たちと対等な関係で付き合えるようになったのも嬉しいことです。

当たり前に助け合える社会を目指して

堂上:講演活動では主にどのようなメッセージを伝えていますか?

町:家族のかたちや生き方は多様になっていて、「普通」も人それぞれです。まずは自分の人生を大切にして欲しいということ、そして小さい一歩でいいので今できることをやるということです。ひとりひとりのその積み重ねが、少しずつ社会を変えていくと信じています。特にヤングケアラーの問題や、介護に対する社会の認識を変えたいと考えています。

堂上:たくさんの講演をされていますが、参加者の方からはどんな反応がありますか?

町:毎回講演を聴いてくれた多くの方が「実は…」と自分の経験を共有してくれます。介護や家族の問題は決して特別な話ではなく、誰もが直面する可能性のある課題です。現在進行形の人だけでなく、過去の介護体験を振り返り涙する方もいます。

堂上:介護は家族がいれば誰もが経験する可能性はありますよね。話すことで「私だけじゃない」と気づいて、心がホッと軽くなる方も多いでしょう。そしてそこから始まる互いのサポートや共感こそがウェルビーイングを育むんじゃないかと思います。参加者の反応を聞いて、町さんはどのように感じますか?

町:みなさん、自分の経験を言語化できる場所を求めていると実感します。私の役割は単に自分の経験を話すことではなく、ほかの人が自分の物語を安心して語れる環境を作ることだと考えています。

また次の世代には、自分らしく生きる勇気とお互いを尊重することの大切さも伝えたいです。特に高校生や若い世代には、自分の人生は自分で選択できるんだということも。

堂上:子どもたちが安心して、どんな環境に生まれても諦めなくていい社会にしていきたいですね。未来への展望は何かありますか?

町:私には子供がいませんが姪っ子と甥っ子がいて、「あーちゃん」と呼んでもらっています。私たちきょうだいがした苦労は、彼女達にはして欲しくないと思っています。「受援力」と言いながら、私に介護が必要になった時に彼らを頼るかどうかはまだ分かりません(苦笑)。

母は49歳で、父は56歳で亡くなっているので、私にとって「49歳」という年齢はひとつの節目でした。命には限りがあるということを母は教えてくれましたが、18歳の時から私には今何ができるかをずっと考えてきました。「全てのことには時がある」は大切にしている言葉ですが、人生に起きたことは全て無駄ではありませんでした。大事なのは未来を変えるために今やれることを精一杯やっていくこと。その姿を姪っ子達を含め次の世代に見せられればと思います。

堂上:そこがウェルビーイングの根幹だと思います。小さな行動でも、積み重なると社会の仕組みを変えていけますよね。だからまず「自分を大事にして、周りを頼る」。その先にこそ、お互いを支え合える豊かな未来があるはずです。

今日は胸を打たれる言葉ばかりでした。本当にありがとうございます! 最後に、読者の方々へメッセージをお願いします。

町:一人ひとりが自分の人生の「主人公」です。困難があっても諦めずに前を向いて歩んでください。そして、周りの人々への理解と共感を忘れないでほしいです。小さな変化の積み重ねが、大きな社会変革につながると私は信じています。

小学生の頃からアナウンサーに憧れ1995年に日本テレビにアナウンサーとして入社。その後、活躍の場を報道局に移し、報道キャスター、厚生労働省担当記者としてがん医療、医療事故、難病などの医療問題や介護問題などを取材。“生涯現役アナウンサー”でいるために2011年にフリーに転身。脳障害のため車椅子の生活を送っていた母と過ごした10年の日々、そして母と父をがんで亡くした経験をまとめた著書「十年介護」(小学館文庫)、全てのケアラーのための“読むピアサポート”新刊「受援力」(法研)を出版。医療と介護を生涯のテーマに取材、啓発活動を続ける。念願だった東京2020パラリンピックを取材。元ヤングケアラー。