コロナ禍の影響で深刻化したという子どもたちの運動不足。子どもの運動不足は、体力低下や肥満につながるだけでなく、成長や心身の健康にも悪影響を与える可能性があるという。

今回は、日本臨床スポーツ医学会の鳥居さんに、現在の子どもたちの運動状況と運動習慣をつけることの重要性、子どもたちが楽しく運動をおこなえる環境の作り方について詳しくお話を伺った。

鳥居 俊さん

早稲田大学スポーツ科学学術院 教授・ 日本臨床スポーツ医学会理事・学術委員長

〇本記事のリリース情報

当学会の学術委員会委員長の鳥居 俊先生がウェルビーイングを追求する人に向けたWebメディア「Wellulu」にて体験インタビュー取材を受けました

コロナ過を境に子どもの「運動不足」が深刻化…?

── まずは、子どもたちの運動状況について、現状をお聞かせいただけますか?

鳥居さん:子どもたちの運動に関するデータは、スポーツ庁が毎年調査をして発表しています。最新の調査では、小学生・中学生それぞれの1週間あたりの運動時間が集計されました。

小学生の運動時間は、1日60分以上、つまり週7日で420分以上が望ましいとされているのですが、実際の達成度は小学生の男子で50.4%、女子で26.4%という結果で、決して高くありません。とくにコロナ禍の影響で運動の機会が大きく減少し、そのあとも回復しきっていない状況があります。

また、中学生にも同様の状況が見られています。部活動が始まるため、運動時間は増える傾向にあるものの、体育以外にはまったく運動しない子どもたちも一定数存在しているのが現状です。とくに女子においては「1週間の運動時間が0分」というケースが問題視されており、一時期は女子の4分の1が該当していたこともあるんです。

生活環境の変化・遊ぶ場所の減少が運動不足を拍車

── やはりコロナ禍が子どもたちの運動状況に大きな影響を与えているのでしょうか?

鳥居さん:そうですね。コロナ禍による運動不足は、体力低下を招いただけでなく、肥満傾向の子どもたちを増加させる結果となりました。現在、コロナ禍当時の活動の制約は緩和されていますが、子どもの肥満率はまだ高い水準にあります。

子どもたちの運動不足は、先進国共通の課題です。アメリカやヨーロッパでも多くの調査がおこなわれていますが、得られた結果として共通しているのは、「身体を動かさなくても生活が成り立つ環境が広がっている」ことです。

── 「身体を動かさなくても生活が成り立つ環境」。快適になったからこその弊害なのかもしれませんね…。

鳥居さん:もう一つの要因として、遊ぶ場所や仲間の減少も挙げられます。以前は空き地や広場で自由に遊べる環境がありましたが、現在は公園でボール遊びが禁止されるなど、遊び場にさまざまな制限があることが問題です。また、少子化によって子どもの数が減少し、兄弟で遊ぶ機会も少なくなりました。

子どもたちの時間も習い事や塾などで埋まり、自由に遊ぶ時間が減っていることも運動不足に拍車をかけています。

── たしかに、昔と比べて子どもたちが外で身体を動かしている姿をみるのも減った気がします。

鳥居さん:これらに加えて、身体を動かす以外に楽しいと思う活動が増えたことも運動不足の原因として挙げられると思います。とくに、テレビやインターネット、ゲームの普及が運動時間を奪っています。画面を見る時間が増えたことにより、身体を動かす時間が自然と減っているのです。

実際に、小学生や中学生を対象とした調査では、運動嫌いな子ほど画面を見る時間が長いという結果が出ていて、文部科学省のデータによると、近視になる子どもも増加しているようです。

一方で、運動好きな子は画面を見る時間が短い傾向があります。これは、運動が好きだと自然と身体を動かす時間が増えるため、結果的にほかの活動に割ける時間が減るのだと考えられます。

運動不足が招くライフスタイルの悪循環とは?

── 確かにスマホやタブレットが普及して、前よりゲームが身近になっていますよね。運動より動画やゲームを優先する子どもも多そうです。

鳥居さん:そうですね。また、運動不足は睡眠や食生活にも影響を与えます。運動をしないと身体が疲れないため夜遅くまで起きてしまい、結果的に朝が辛くなり朝食を抜いてしまうという悪循環が生まれてしまうんです。

運動習慣がしっかりついている子どもたちは、そのほかの生活習慣も健康的な傾向にあります。たとえば、運動時間が週7日で420分以上の子どもたちは朝食摂取率が高く、睡眠時間も望ましい水準を維持しています。

運動習慣をつけることは、生活全体の質を向上させるといえますね。

── 運動を生活の一部として日常的に取り入れることが、子どもたちの健康によい影響を与えるということですね。

鳥居さん:そのとおりです。運動は単に身体を動かすことに留まらず、規則正しい生活リズムや健康的な食習慣の形成にも繋がります。

子どもたちが楽しく運動できる環境を整えることは、彼らの心身の健康だけでなく、生活全体の質を向上させる鍵になると考えています。

将来の子どもたちの健やかな生活のためには、学校や家庭、社会全体で子どもの運動を支援する取り組みを進めることが重要です。

「運動=楽しい」と感じられる環境づくりが大切

── 子どもたちに運動習慣を定着させるためには、どのような取り組みが必要でしょうか?

鳥居さん:まずは、体育や運動を好きになってもらうことが重要ですね。運動や身体を動かすことに肯定的な感情を持つ子どもたちは、運動習慣を継続する可能性が高いというデータがあります。

運動が好きな子どもは年長になるほど減っていくというデータもあるので、運動を好きになってもらうために、学校での体育教育の質を高めることはもちろん、家庭で子どもたちに運動の楽しさを伝える働きかけが大切です。

家族が積極的に子どもたちの運動を支える環境を作ることが、運動習慣の形成に繋がると考えられます。

── 運動好きな子どもが年長になるほど減っていく…。これにはどのような背景があるのでしょうか?

鳥居さん:原因を明確に特定するのは難しいですが、いくつかの要因が考えられ、その一つは学校での体育の時間における体験です。

運動が嫌いな大人への調査によると、多くの人が「体育の時間で嫌な思いをしたこと」が運動嫌いの始まりだったと回答しています。運動能力を他者と比較されたり、競争によるプレッシャーを感じたりした経験が、運動への苦手意識につながったという事例が多いのです。

競争だけじゃない!運動で達成感が得られる体験を

── 確かに体育の授業を振り返ってみると、競争や比較をする場面が多かったように思います。

鳥居さん:このような背景から、現在の学校体育では、「競わせない」「みんなが楽しめる」という視点が大きく取り入れられています。

昔は、運動会で一等賞を決めたり、高い跳び箱を跳べることが評価の基準になることが一般的でした。しかし、現在では、それぞれの子どもが無理なく達成感を得られるようにすることが重視されているんです。

── 競わせない…!現代的な視点に変わってきていますよね。

鳥居さん:そうなんです。例えば、運動会でスピード別のグループを作り、同じレベルの子ども同士で競争させることで、大きな差がつかないように配慮したりします。また、跳び箱においても「高い段を跳ぶこと」が目標ではなく、「自分の目標を達成する」ことが重視されています。

これは、一人ひとりが運動を楽しむことで、運動嫌いや体育嫌いを防ぎ、長期的な運動習慣の形成に繋げる意図があると思います。

ただし、能力の高い子どもがさらに挑戦したいと感じた時に、その機会をどう提供するかは難しい課題です。先生たちも、このバランスを取るために試行錯誤しながら進めているのではないかと思います。

幼少期の経験が未来の運動習慣に影響する

── 確かに難しそうです。学校の授業以外では、運動嫌いの原因としてどのようなものが挙げられるのでしょうか?

鳥居さん:学校以外の要因としては、家庭や地域における運動の機会の不足が挙げられると思います。とくに小さいころから「運動が楽しい」と感じられる環境がない場合、運動への苦手意識が芽生えることがあります。

最近では、中学校以上の部活動が地域へ移行される動きがあります。この仕組みを、小学生や幼稚園児といった、より年少の子どもたちにも広げることができれば、運動嫌いを減らす一助になるのではないかと考えます。

環境が整えば幼児期から楽しく運動をする習慣がつくため、身体を動かすことが好きな子どもが増えていくのではないでしょうか。

── それこそ、運動習慣をつけるために小さいころからスポーツを習ったほうがよいのでしょうか?

鳥居さん:年少期に特定の競技に取り組むことが必須というわけではありません。大切なのは、運動を「体育の時間」や「競技スポーツ」と捉えるだけでなく、「身体を動かすことが楽しい」という体験をすることです。

たとえば、かけっこやボール遊び、音楽に合わせた体操など、特別なスキルを必要としない遊びを通じても、運動の楽しさを十分に感じることができます。この「楽しい」という感覚があることで、子どもたちは自然に運動を続けたいと思うものです。

また、家庭で親が一緒に身体を動かして遊ぶ時間を作ることも効果的ですよ。家族との楽しい時間を通じて、運動がポジティブなものとして記憶に残りやすくなります。

競技や成果を求めるものだけでなく、日常の楽しみの一つとして運動を取り入れられるといいですね。

── 小さいころから「運動は楽しいもの」として感じられる環境づくりが重要ということですね。

鳥居さん:そのとおりです。日本整形外科学会の調査では、小学生の頃に運動や体育が好きだった人は、大人になっても運動を続ける割合が高いという結果が出ています。逆に、運動が嫌いだった人は、年齢を重ねるにつれて運動からさらに離れていく傾向があるんです。

つまり、幼い頃に「運動は楽しい」という感覚を持てるかどうかが、そのあとの人生にわたって大きな影響を及ぼすのです。

学校、家庭、地域社会が一体となり、運動において競争や能力の差を強調するのではなく、運動の楽しさを味わえる機会を子どもたちに提供していくことが大切だと考えています。

運動が子どもの身体・精神の健康に与える影響とは?

子どもの身体の発育には運動が大切

── スポーツ医学の視点から、運動が子どもの身体発育に与える影響について教えていただけますか?

鳥居さん:運動は、子どもの身体発育において非常に重要な役割を果たします。

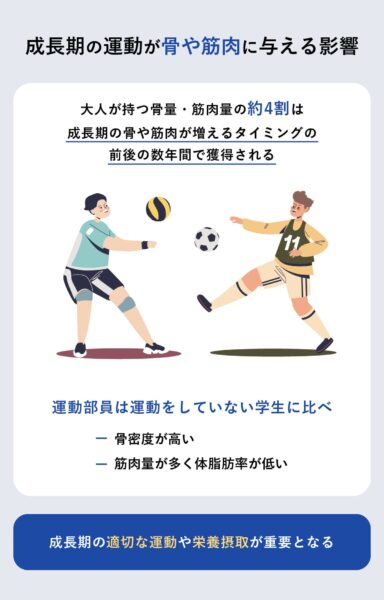

成長期において、骨や筋肉が増えるタイミングには一定の順番があります。身長が伸びるピークの少しあとに、筋肉や内臓などの除脂肪量が増えるピークが訪れ、そのあとに骨量の増加がピークに達します。

この順番はカナダの研究で示されたもので、私たちが日本の子どもたちを調査した結果でもほぼ同じ結果になりました。

とくに重要なのは、大人が持つ骨量・筋肉量の約4割が、このピーク時期の前後の数年間で獲得されるということです。この期間に、適切に栄養を摂取して運動をおこなうことで、望ましい骨量や筋肉量の増加が期待されます。

── 骨量や筋肉量を適切に育てるためにも、運動をおこなうことが大切なんですね。

鳥居さん:そうですね。運動と骨や筋肉はとても関係が深いんです。

運動をしていない大学生と、運動部に所属し続けた運動部員の骨密度を比較した研究では、運動部員の方が明らかに高い骨密度を示していました。また、筋肉量や体脂肪率についても、同様の傾向にあり、運動部員は筋肉量が多く、体脂肪率が低いことが確認されています。

とくに、骨密度に関しては、柔道や短距離走、野球など、負荷の大きいスポーツに取り組む選手たちは顕著に高い結果となりました。

── 運動の種類によっても、身体への影響が異なるんですね。

鳥居さん:そうなんです。たとえば、短距離走と長距離走では、運動器にかかる負荷の違いが顕著です。短距離走では強い負荷が瞬間的に脚や筋肉にかかるため、骨密度や筋肉量の向上が期待されます。

一方、長距離走は持久力が求められる運動ですが、瞬発的な負荷が少ないため、骨密度への効果は短距離ほど高くない場合があります。

── 男女の差はあるのでしょうか?

鳥居さん:男女を問わず、運動は成長期の子どもたちの身体にとって重要です。男子、女子のどちらとも、運動を継続することで筋肉量の増加や骨密度の向上が確認されています。

とくに、女子にとって骨密度の向上は、将来の骨粗鬆症のリスク低減にも繋がります。

成長期に適切な運動習慣を身につけることで、運動器の健全な発達を促進し、生涯にわたる健康の土台を築くことができると考えています。

運動が脳のはたらきや学習能力を向上させる

── 運動は、身体だけでなく、脳の発達や認知機能にも影響を与えるという話を聞いたことがあります。

鳥居さん:そうですね。運動が子どもたちの脳や認知機能に与える影響については、海外で数多くの研究がなされています。

アメリカのスポーツ医学会から出されたある文献によると、子どもたちの身体活動は、体力だけでなく、認知機能や学力にもポジティブな関係があるとされています。

つまり、運動することが、子どもたちの脳の働きや学習能力を向上させる効果が期待できる可能性があるということです。

── 具体的な効果や運動の条件については、わかっているのでしょうか?

鳥居さん:「運動が脳の構造や機能によい影響を与える」こと自体はデータで示されているのですが、どのような種類の運動がどの程度の頻度や強度でおこなわれるべきか、運動の最適な開始時期などについては、まだ十分に解明されていません。今後さらなる研究が必要です。

運動が脳の発達に与える効果をより具体的に解明するためには、長期的な追跡調査や、脳の構造や機能に関する精密なデータが求められます。

今後の研究で、運動の頻度、強度、種類などの詳しい条件が明らかになれば、子どもたちにとってさらに最適な運動プログラムを提案できるようになると思います。

適度な運動は心の健康維持にもつながる!?

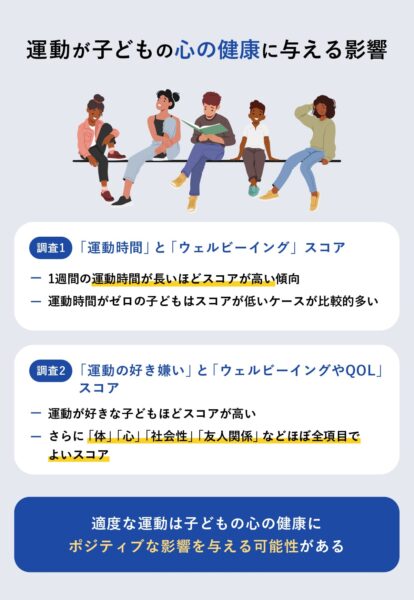

鳥居さん:また、運動は子どもたちの心の健康にも、非常によい影響を与えると考えられています。

私たちは、中学生を対象に調査をおこない「運動時間」と「ウェルビーイング(幸福感)」のスコアとの関係を調べました。その結果、1週間の運動時間が長い子どもほど、ウェルビーイングのスコアが高い傾向がありました。一方で、運動時間がゼロの子どもでは、スコアが低いケースが比較的多く見られました。

この結果から、適度な運動が心の健康によい影響を与える可能性が高いと考えています。

── 身体的のみならず、精神的にもいい影響があるんですね。調査は中学生を対象におこなわれたとのことですが、小学生では同じ傾向が見られると考えられますか?

鳥居さん:小学生を対象にした調査はまだおこなっていませんが、小学生の段階から運動を楽しむ環境を整えれば、中学生と同様に心身の健康によい影響を与えることが期待されます。

また、運動を通じて得られる自己肯定感や社会性の向上も、子どもたちの成長にとって非常に重要です。

「運動の好き嫌い」と「ウェルビーイングやQOL(生活の質)」スコアとの関係を調べた調査では、運動が好きな子どもほどスコアが高い結果が得られました。

この調査では「体」「心」「社会性」「友人関係」などのさまざまな因子を評価しましたが、運動好きな子どもたちはほとんどの項目でよいスコアを示したんです。

未来に対する期待感など、あまり差が出ない因子もありましたが、全体的に運動が心の健康にポジティブな影響を与えていることが示唆されています。

── 運動が心の健康によい影響を与えるのは、どうしてでしょう?

鳥居さん:運動には、ストレスの軽減や気分のリフレッシュ効果があります。また、運動を通じて友人と関わることで、社会的なつながりや自己肯定感が高まることも要因の一つと考えられます。

とくに、運動が好きな子どもたちは自然と運動時間も長くなるため、身体的な健康に加えて心の健康にもプラスの影響を受けやすいと言えるでしょう。

ただし、運動時間が過剰になると逆にストレスを引き起こす可能性もあるため、運動量の適切なバランスが重要です。

── 過度なトレーニングは、精神的健康に悪い影響を与える可能性があるということでしょうか?

鳥居さん:そうですね。長時間のトレーニングは、大人の過重労働が精神的健康に悪影響を与えるのと同様に、子どもにとってストレスとなる可能性があります。

過剰なトレーニングが直接的に抑うつや精神的な不調を引き起こすかどうかを証明したデータは少ないですが、トレーニング量が適切であることが精神的な健康維持にとって重要であることは間違いありません。

── 運動の種類によって身体への影響に差があるように、精神に与える影響にも違いはあるのでしょうか?

鳥居さん:はい、精神的な面についても運動の種類による違いが示唆されています。

以前、大学生の短距離選手と長距離選手を対象に、抑うつ度(気分の落ち込みの度合い)を調べた研究では、短距離選手のほうが抑うつ度が低く、長距離選手のほうが高いという結果が出ています。

これは単に運動の種類だけでなく、長距離走は短距離走に比べてトレーニング時間が長いことや、運動以外に使える時間が減ってしまうことなどが影響している可能性もあります。

── いくら健康にいいとはいえ、やりすぎは禁物ということですね。

鳥居さん:そうですね。運動がすべてにおいてプラスだと考えがちですが、必ずしもそうではありません。実際に身体面でも、特定のスポーツや過度なトレーニングが原因で起こるけがは少なくありません。

たとえば、野球では「野球肘」や「野球肩」と呼ばれるような、投球動作の繰り返しによるけがが知られています。陸上競技のように走ることが多いスポーツでは、疲労骨折といったけがが発生することも事実です。これらは、運動の量が増えるほど発生しやすいとされています。

── 健康によいはずのものも、運動の種類や量を誤まってしまうと、逆に健康を損ねるリスクが高まってしまうんですね。

鳥居さん:そのとおりです。そのため、適切な運動量や種類を見極めることが重要です。一方で、「どれくらいの量が適切か」「どのような運動がよいのか」ということについては、まだ明確なエビデンスが十分ではありません。運動が心身に与える影響は個人差があるため、一律に推奨することが難しいのが現状です。この点を明らかにすることが、今後のスポーツ医学の課題だと考えています。

大事なことは運動の機会を奪わず「見守る」こと

── 子どもたちの運動環境をよりよくするために、大人ができることはなんでしょうか?

鳥居さん:まず、子ども自身が「運動したい」「運動は楽しい」と思える状況を作ることが重要です。強制されるのではなく、自分の意志で身体を動かすことが、運動を継続する原動力になります。

そして、安全性の確保も欠かせません。楽しいだけでなく、安全な環境が整っていることで、子どもたちは安心して運動に取り組むことができます。

とくに近年では、子どもが気軽に運動できる場所が減少していることも問題です。昔は空き地や公園で自然と身体を動かすことができましたが、現在はボール遊びが禁止される公園も増え、自由に身体を動かせる環境が限られています。

地域や家庭で、子どもたちが安心して遊べる場所や時間を確保する取り組みが必要だと思います。

── 保護者や大人が子どもの運動をサポートする際に、注意すべき点はありますか?

鳥居さん:大人が気をつけるべきポイントの一つは「運動の機会を奪わない」ということです。

たとえば、けがを恐れて禁止項目を増やしてしまうと、子どもたちは挑戦する機会を失い、身体能力や判断力を伸ばすチャンスを逃してしまいます。

もちろん、大きなけがにつながるリスクは避けるべきですが、軽い打撲や捻挫のような小さなけがは、むしろ子どもたちが体験から学ぶ貴重な機会になります。

── けがを心配して制限をしたくなりますが、学ぶ機会を奪うことにもつながるんですよね…。運動させることが大事とわかっていても、サポートをする難しさを感じる親御さんも多そうですね。

鳥居さん:そうですね。保護者の方は、まず「見守ること」が大切です。運動の機会を完全に管理するのではなく、子どもが自由に挑戦し、失敗から学ぶ機会を大切にしてほしいです。

たとえば、高い木に登った子どもが降りられなくなったら手を貸してあげる、安全な遊び場を選んで提供するなど、大きなけがにつながらないようリスクを配慮しつつも、運動を楽しむ自由を奪わないことが重要だと思います。

子どもたちが運動を通じて体験し、学ぶことは、単に身体を鍛えるだけでなく、自己判断力や自信を育む上でも大切なプロセスです。そのためにも、大人が適切な距離感で見守り、支えていくことが必要だと考えています。

── 子どもに挑戦させてみて、まずは「見守る」。そして大きなけがにつながらないように、適切なタイミングでサポートすることを意識できるとよいですね。

鳥居さん:最近では、運動を指導する塾や家庭教師のような存在も注目されています。指導者が「こうしたらもっと楽しいよ」と提案しながら、子どもたちの運動をサポートする取り組みが広がりつつあるんです。

大人や年長の子どもが遊びの中でルールを教える、より楽しむためのサポートをする役割を担うことも、子どもたちに「運動は楽しい」と気づいてもらう助けになるかと思います。

エクサゲームはOK?ゲームやスマホとの付き合い方

── 運動時間が短くなった分画面を見る時間が増えているとのことでしたが、ゲームやスマホの使用についても意識する必要がありそうですね。

鳥居さん:そのとおりです。ゲームやスマホを利用する時間が長い子どもほど、運動する時間が少ないという関係は、数々の調査で明らかになっています。

とくに、ゲームやスマホには中毒性があるとされ、いったんその楽しさを知るとなかなかやめられなくなってしまう傾向があります。

コロナ禍では外出や運動の機会が制限され、ゲームやスマホに時間を費やす子どもが急増しました。その後もこの傾向は完全には戻っておらず、1日5時間以上ゲームをする子どもの割合が高止まりしているのが現状です。

このように、ゲームの中毒性が運動時間を奪い、子どもたちが夜遅くまでゲームを続けることで、結果的に運動への意欲や元気を失う…という悪循環が生まれているのではないかと考えられます。

── ゲームをする時間が長いと、具体的にどのような影響が運動に現れるのでしょうか?

鳥居さん:まず、時間の使い方の問題です。ゲームやスマホに多くの時間を費やすことで、自然と運動する時間が減りますよね。

また、夜遅くまでゲームを続けることで睡眠不足や疲労感が増し、翌日に運動をする余裕がなくなることも考えられます。

さらに、長時間座ったまま過ごすため、体力の低下や姿勢の悪化といった身体的な影響も懸念されます。

とくに成長期の子どもたちにとっては、骨や筋肉の発達に必要な負荷が不足することが問題です。これらが長期的に積み重なると、健康状態や生活習慣にも悪影響を及ぼす可能性があります。

── ゲームの中でも身体を動かすものがあると思いますが、そういったゲームは有効でしょうか?

鳥居さん:身体を動かすタイプのゲーム(いわゆる「エクサゲーム」)は、一部では運動不足の解消に役立つとされています。たとえば、ダンスゲームやバーチャルスポーツを取り入れたゲームは、子どもたちが楽しみながら運動するきっかけになります。

ただし、現状ではこうしたゲームに子どもたちが集中する機会はそれほど多くないんです。

また、エクサゲームが効果を発揮するのは、あくまで適度な頻度で利用される場合です。過度にゲームに依存すると、結局は運動以外の活動が削られる可能性もあります。そのため、身体を動かすゲームをうまく取り入れつつ、実際の運動や屋外での遊びとバランスを取ることが大切です。

── ゲームやスマホとの付き合い方について、大人はどのように関わるべきでしょうか?

鳥居さん:まず、子どもたちに「どれくらいの時間ゲームをするのか」を明確にさせ、ルールを設定することが重要です。

そして、運動が楽しいと感じられる環境を整えることも大切です。たとえば、家族で一緒に身体を動かす時間を作る、友達と遊ぶ機会を増やすなど、ゲーム以外の楽しみを大人から提供してあげることで、自然と運動する時間を確保できます。

ゲームやスマホの利用が完全に悪いわけではありませんが、適度なバランスを保つことで、子どもたちの健全な成長をサポートできると思います。

── 子どもたちの運動不足の深刻さ、そして子どもの健康を守るために運動がどれほど大切か、本日のお話でよくわかりました。本日はありがとうございました!

Wellulu編集後記:

今回の取材で、運動不足が子どもたちの成長に与える影響、運動習慣をつけることの重要性を知ることができました。

コロナ禍だけでなく、テレビやインターネットの普及、身体を動かしてのびのびと遊べる場所の減少など、子どもの運動不足にはさまざまな要因が関連しています。

運動不足を解消するためには、周りの大人がその要因と運動習慣をつけることの重要性に気づき、子どもを適切にサポートしてあげることが大切だと感じました。子どもがいるご家庭は、家族で楽しく身体を動かせるよう工夫してみてください。