整理整頓とは、ただ物を減らすことや片づけることではなく、自分にとって心地よい空間と時間をつくるための行動。家の中が整うことで、頭の中のモヤモヤも整理され、気持ちに余裕が生まれる。毎日の小さな「整える」を積み重ねることで、暮らし全体がスムーズに流れ出す。

本記事では、整理整頓の基本的な考え方や片づけとの違いをわかりやすく解説し、部屋ごとの実践ポイントや継続のコツも紹介。

中山 真由美さん

整理収納アドバイザー

「整理」と「整頓」の違い

間違いやすい「整理」と「整頓」の違いや、似たような意味合いで使われやすい「収納」や「片付け」の意味を紹介。

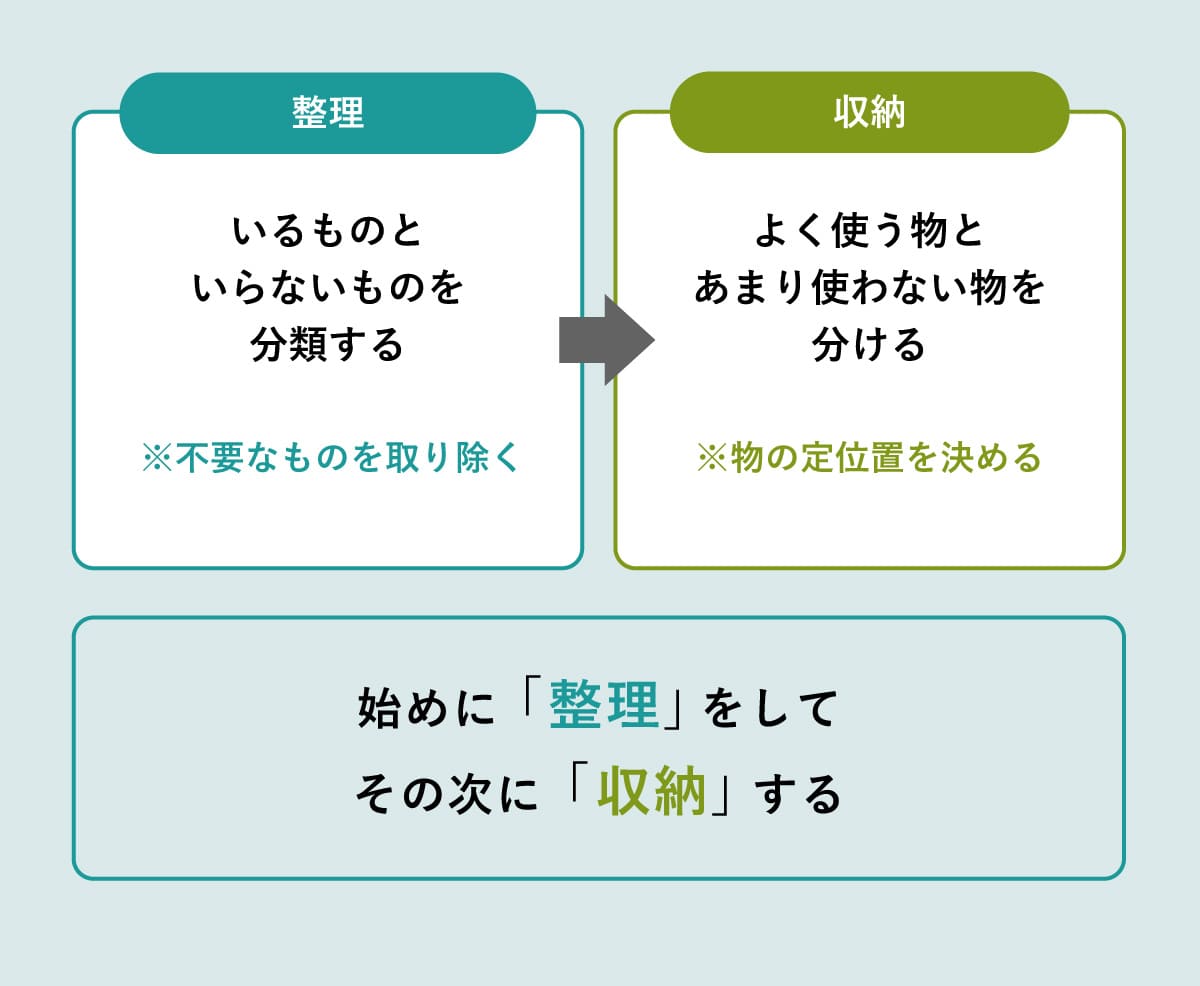

| 整理 | ・不要な物を取り除くこと(いるものといらないものを分類する) ・残った物を区別すること |

| 整頓 | 乱れた物を整える。必要なものを使いやすく配置すること(必要なものをすぐに取り出せる状態に配置すること) |

| 収納 | 物を収める。「良く使う物」と「あまり使わない物」を分ける。物の定位置を決める |

| 片付け |

日々使っている物を元に戻す |

まず始めに「整理」をして、その次に「収納」「整頓」をするという手順で進める。

整理は「不要なものを処分する」ことだけではない。残すと決めたものを種類ごとに分け、さらに使用頻度で区別する。例えばボールペンをまとめるとき、シャープペンや鉛筆、消しゴムといったカテゴリーごとに分け、その中から毎日使うお気に入りのアイテムと、予備として置いておくアイテムに分ける。

収納は、その整理で分けたものを見やすく取り出しやすい場所に置くこと。具体的には、引き出しの中にボールペンを立てて収納する、使用頻度の高いものを手前に置くなど。単なる片付けとは異なり、整理と収納は流れとして連動している。

綺麗な部屋にするためには片付けを「継続」することが大事。せっかく整理整頓や収納ができても片付けが継続できないと、1日・2日で部屋も乱れてしまう。その日に使ったものはその日に片付けるなど、自分や家族の中でルールを決めるのがおすすめ。

中山

片付けが苦手な人にとって「整理」の作業は少しハードルが高いです。判断に時間がかかり、手が止まってしまうからです。

その場合は、まず「整頓」から始めるのがおすすめです。身の回りの物を揃えて並べるだけでも、空間が整い気持ちが前向きになります。最初の達成感が「次は整理もやってみよう」という行動につながりますよ。

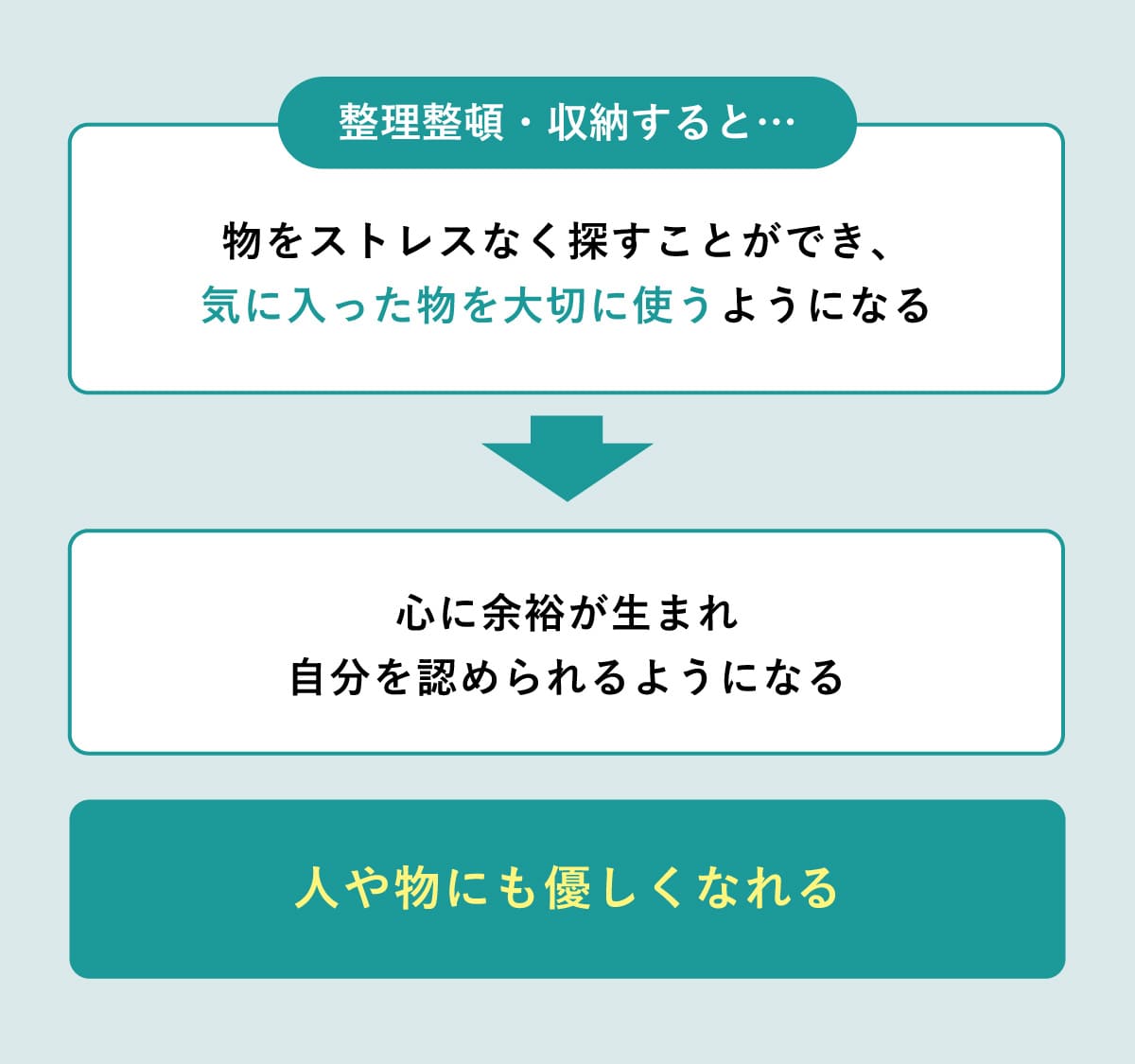

整理整頓と収納をするメリット

- 探し物の時間が減り効率が上がる

- 無駄な買い物を防ぎ経済的効果がある

- 心の余裕と安心感が生まれる

- 人や物に優しくなれる

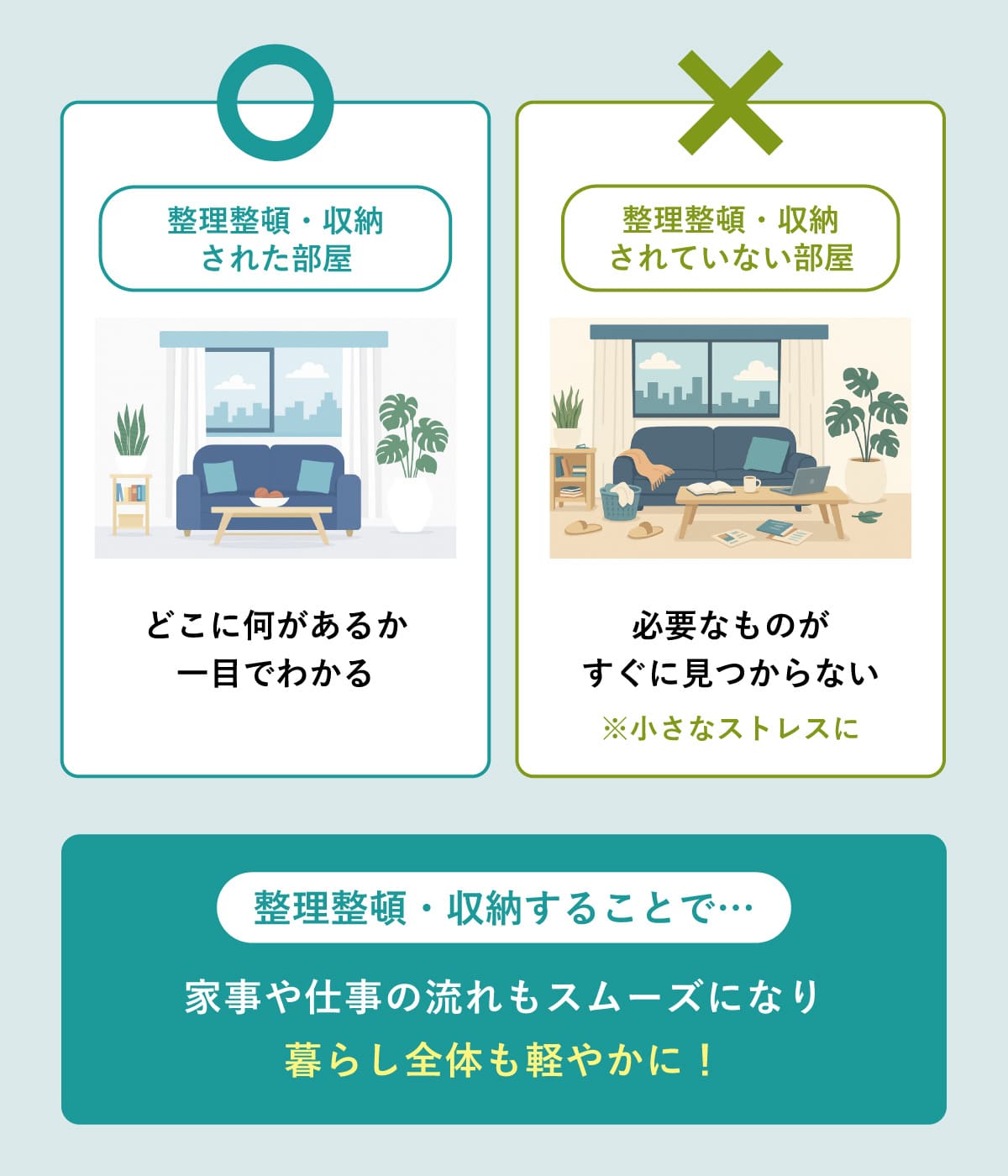

探し物の時間が減り効率が上がる

整理整頓をすると「どこに何があるか」が一目でわかるようになる。靴下が片方見つからない、ベッドの下から物が出てくるといった小さなストレスが減っていく。探し物に使っていた時間がなくなることで、朝の準備や家事の流れもスムーズになり、仕事に取りかかるのも早くなる。

効率が上がると「もっと片付けを続けたい」という気持ちも生まれる。整理整頓は単なる作業ではなく、暮らし全体を軽やかに回すサイクルをつくる行為につながる。時間のゆとりは、心のゆとりへと直結する。

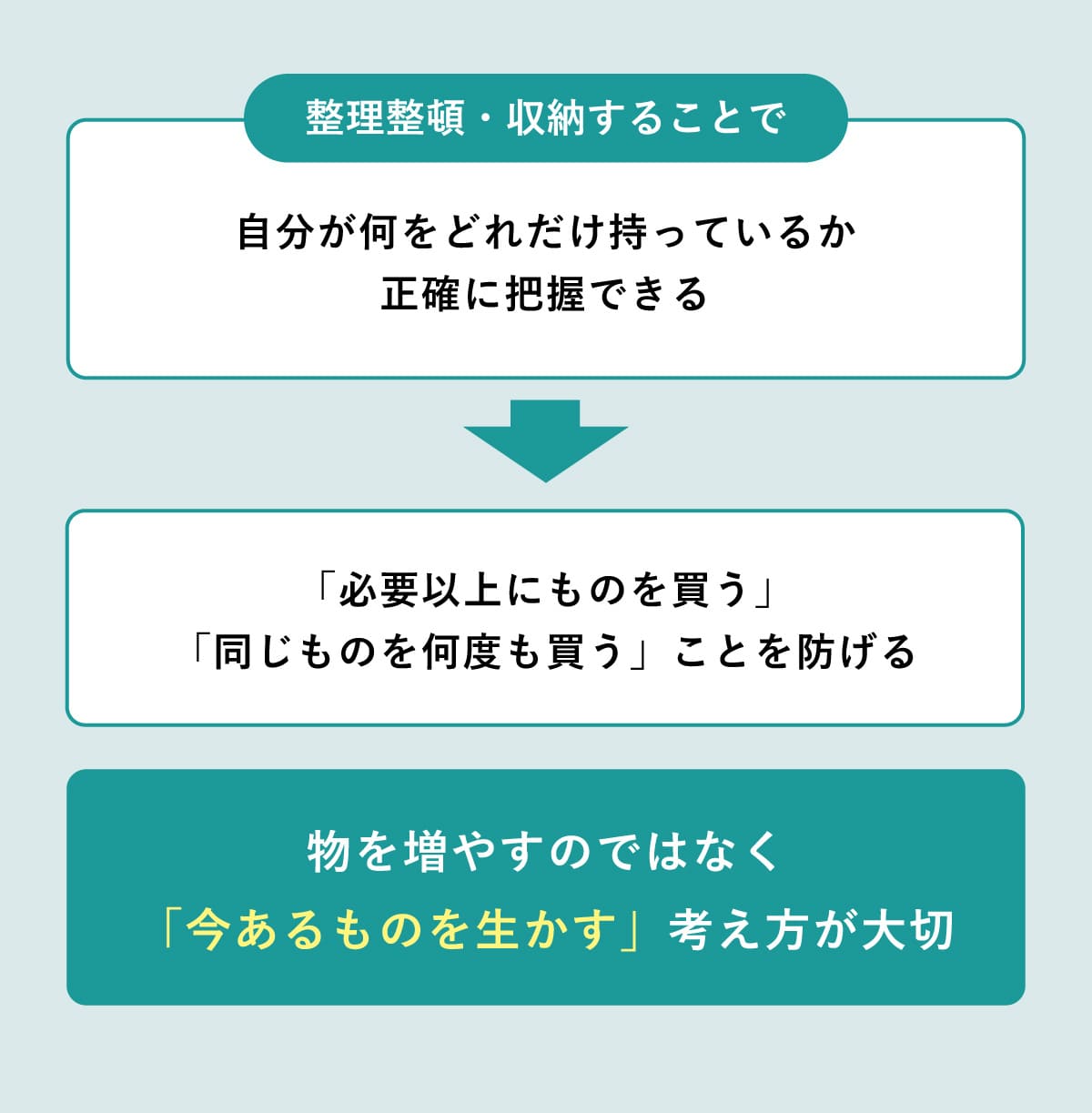

無駄な買い物を防ぎ経済的効果がある

種類ごとに物をまとめると、「自分がどれだけ持っているか」を正確に把握できる。整理をすると必要以上に物を買っていたことに気づいたり、同じものを何度も買っていたことに気づいたりする瞬間がある。

総量が見える化されることで、「これはもう十分ある」と判断でき、余計な出費を自然と抑えられる。買い物の仕方も変わり、物を増やすのではなく「今あるものを生かす」意識にシフトしていく。

中山

整理を進めた際、ホチキス針を13箱も持っていたと気づきました。総量を把握することで「もう買わなくていい」と判断でき、普段の買い物も変わっていきますよ。

心の余裕と安心感が生まれる

散らかった部屋にいるだけで、人は無意識にストレスを感じている。整理整頓と収納を通じて「本当に必要なもの」だけが残ると、暮らし全体に安心感が広がる。整った空間で過ごすと、心が静まり、落ち着きやすくなる。

物と向き合う時間は、自分の暮らしや価値観を見直す機会にもなる。「なぜこの物を残すのか」と考えることは、自分にとって大事な軸を確認することにつながる。心の余裕を生み、日々を安心して過ごすための土台になる。

人や物に優しくなれる

整理整頓と収納の過程で、よく使うお気に入りアイテムを整理できるようになると、物をストレスなく探すことができて、物を使っている時間や物と過ごしている時間が楽しくなる。そうしていくうちに自分の中で余裕が生まれて自分を認められると、人と比べて落ち込む気持ちも減り、他人への優しさが自然に増えていく。

また、自分に優しくなった分、物にも優しくなれる。気に入ったアイテムを大切に使い、選び抜いた物と暮らすことで愛着が深まる。整理整頓は単に空間を整えるだけでなく、人間関係や自己肯定感にも良い影響を与える。

編集部コメント

お気に入りを身近に置いて過ごす時間は、自分を大切にする実感を与えてくれますね。Sobagniが提案する「長く愛着を持てるものづくり」も、その実感を日常に広げ、物から人へと温もりを伝えていくことを目指しています。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

整理整頓や収納がうまくいく!4つのテクニック

整理整頓や収納のコツは、使う回数・使う場所・使う人に合わせて使いやすくまとめること。初心者でもハードルが低くできるちょっとしたテクニックを4つ紹介。

- 収納ボックスで「枠」を作る

- 多くの「面」を見せる

- 外からの「見た目」をよくする

- デッドスペースを活用して場所を「増やす」

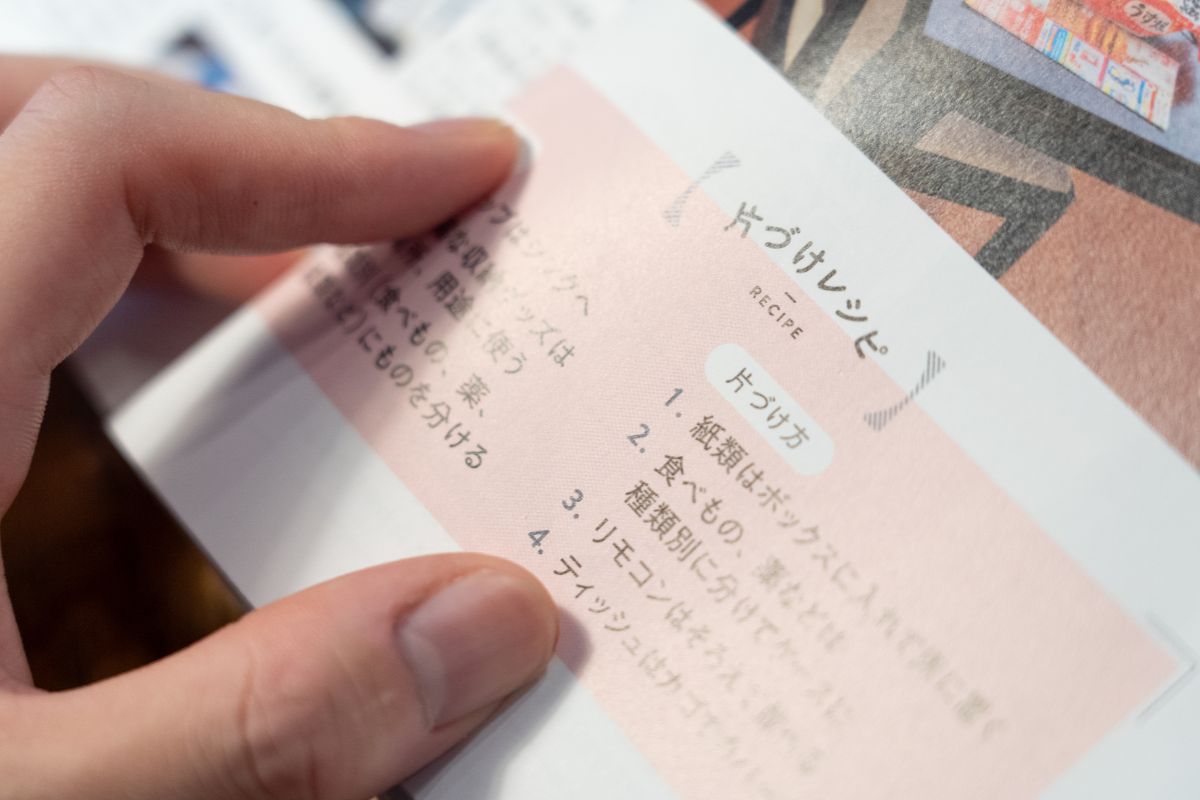

1.収納ボックスで「枠」を作る

収納ボックスなどの物を入れる「枠」を作り、そこに散らかっている物を入れるだけで一気に部屋が綺麗になる。物を捨てる・整理すると言われるとハードルが高くても、ボックスに商品を入れるだけとなればハードルは低いはず。

どこに何を入れるか?を決めてもいいが、ルールや制約が多いと逆に続かなくなるケースも。よく使うものとあまり使わないもの、など頻度で分ける形でもOK。

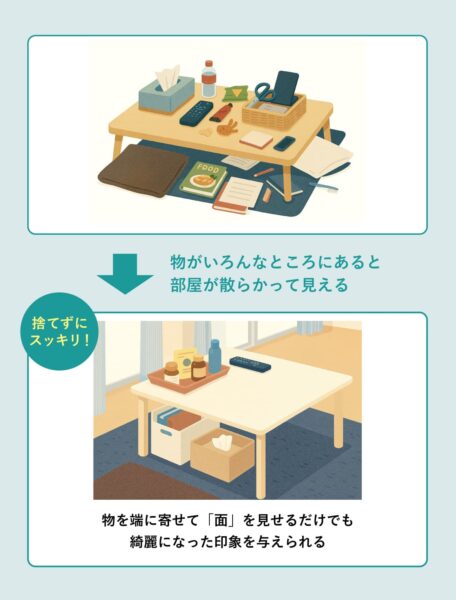

2.多くの「面」を見せる

部屋が散らかって見える原因は、「物がいろんなところにバラバラとある」ことが原因。物が無造作にあると、整っている印象は出せない。

だからこそ、「面」を見せることが大切。テーブルやテレビ台など、物を端に寄せて面を見せるだけでも、物が少なくなって綺麗になった印象を与えることができる。

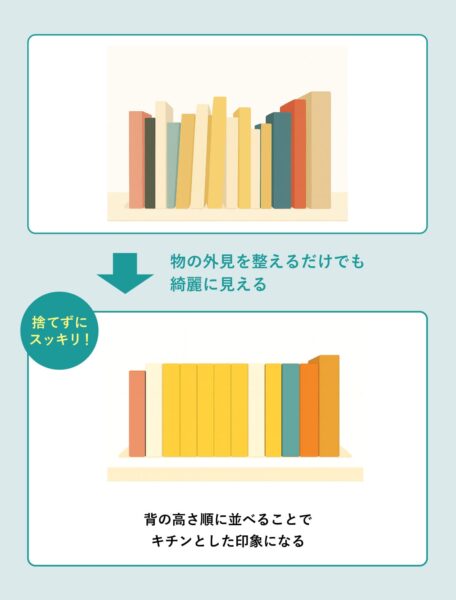

3.外からの「見た目」をよくする

物の外見を整えるだけでも効果がある。

例えば、本棚になる本が凸凹して並んでいると整っていない印象があるが、背の高さ順に並べることで、キチンとした印象になる。その他にも、普段使う物の色や素材を揃える、デザイン性のいいお気に入りのアイテムを揃えるなど、自分が好きなことから始めることも効果的。

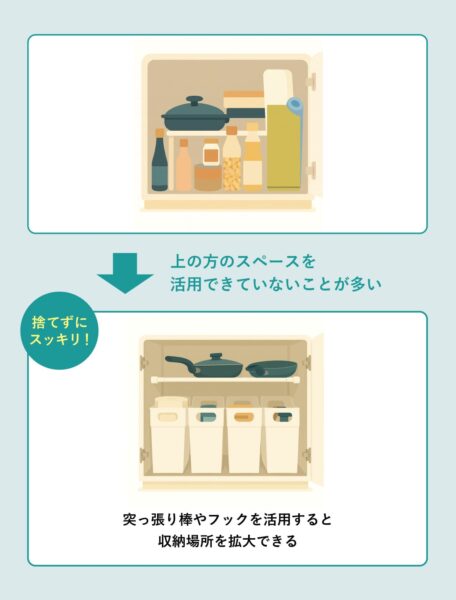

4.デッドスペースを活用して場所を「増やす」

「物をしまう場所がない」と悩んでいる人も多いが、「空間」に目をつけると意外と収納できる場所があることに気づく。

例えば、収納ボックスの中を見ると上の方が空いていることが多い。突っ張り棒やフックを作ることで、何もない空間となっていた部分を「収納場所」に変えることができる。

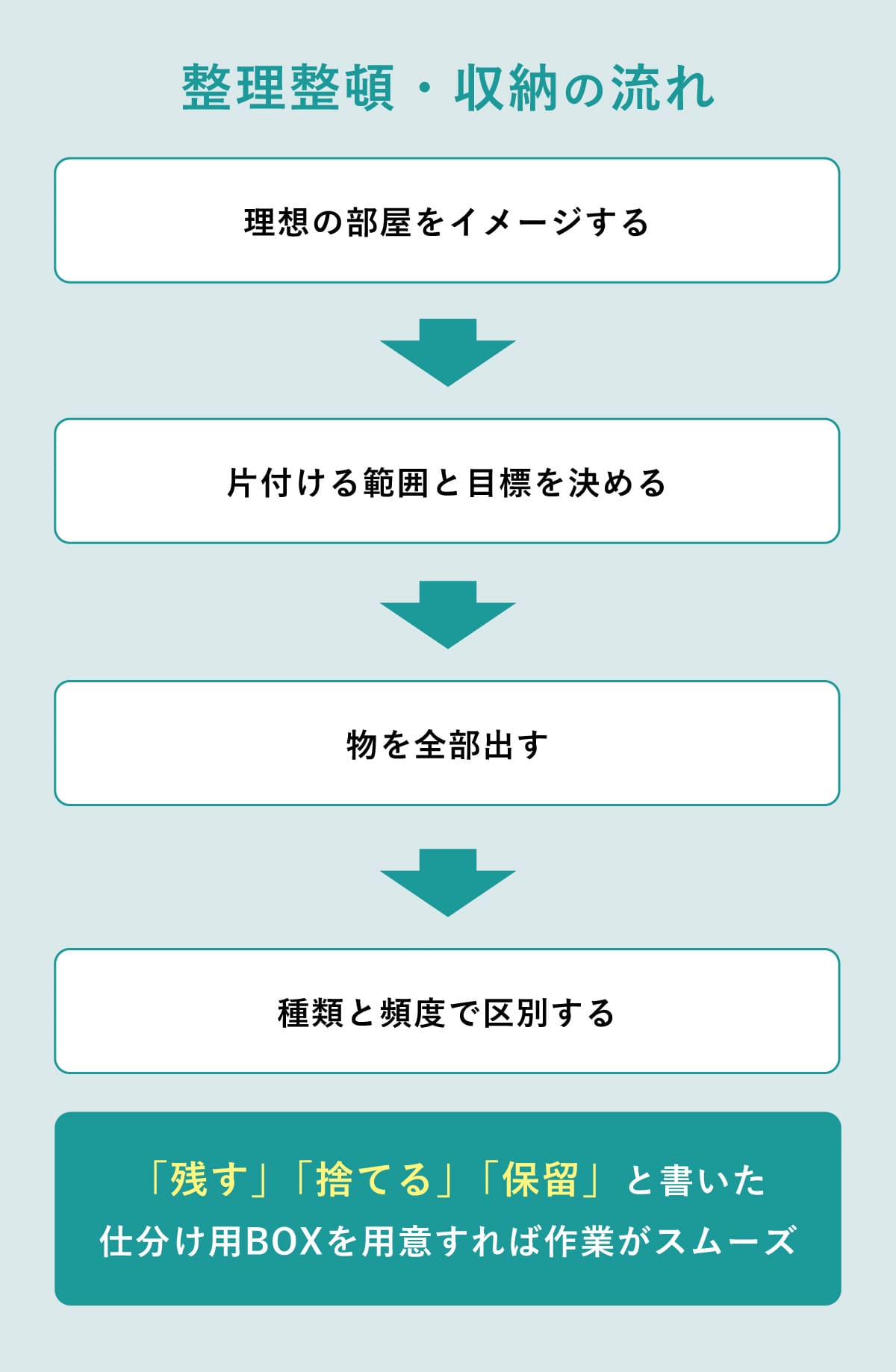

身の回りを整理整頓・収納する流れ

- どんな部屋にしたいかをイメージする

- 片付ける範囲と目標を決める

- レジャーシートを敷いて物を全部出す

- 種類と頻度で区別する

- 仕分け用のBOXやビフォー写真を活用する

どんな部屋にしたいかをイメージする

片付けを始める前に「どんな部屋で過ごしたいか」を考えてイメージしよう。リビングをスッキリさせたい、料理がしやすいキッチンにしたいなど、理想の状態を具体的に思い描くことでゴールがはっきりする。

目標のイメージがあると「片付けなきゃ」から「こうしたい」に変わり、行動が前向きになる。

片付ける範囲と目標を決める

いきなり家全体を片付けようとすると大変なので、まずは引き出し1つや棚1段といった小さな範囲に絞るといい。合わせて「この棚はスッキリさせたい」「この引き出しは毎日使いやすくしたい」といった具体的なゴールを決めておくと迷いなく進められる。

レジャーシートを敷いて物を全部出す

次に収納の中身を全部出す。床に直に置くと散らかってしまうので、レジャーシートを広げてその上に出すと作業がしやすい。

レジャーシートを置くことで「この上にあるものだけやろう」という形でやるべき範囲が明確になる。やるべき範囲が明確になっていないと作業に手がつかないことがあるので、まずは作業範囲を分かりやすく可視化することが大切。広げた瞬間、自分がどれだけ物を持っているのかにも気づけるきっかけになる。

種類と頻度で区別する

物を出した後に、それを「必要」「不要」で区分する。この区分をする際は、「種類」「頻度」の順番で分けるようにしよう。

まずは出したものを種類ごとにまとめる。ボールペンならボールペンだけ、鉛筆なら鉛筆だけとグループ分けをする。その上で使用頻度に合わせて収納場所を決める。毎日使うような「お気に入りアイテム」は手前や取りやすい位置に、時々しか使わないアイテムは奥や上段に置く。よく使うものがすぐ取り出せる配置にすることで、物の移動が減って散らかりづらくなる。

編集部コメント

私の家でもよく使う「お気に入りのアイテム」を自分の生活導線に合わせて取りやすいところに置くようにしました。今までは探すストレスもありましたが、整理整頓されたことでスムーズに使えるようになり、お気に入りアイテムを使って過ごす時間がより楽しくなった気がします。

共和レザー株式会社 | Sobagni【PR】

世代を超えてお気に入りを継承する「Sobagni」

使い捨てではなく、世代を超え、持ち主を変えながら「消費のない世界」を目指す「Sobagni(ソバニ)」。ブランド名は、イタリア語の「sogni(夢)」と日本語の「そばに」を掛け合わせた造語で、あなたの夢に寄り添いたいという想いが込められている。

その想いを実現しているのは、80年以上の歴史を持つ老舗合皮メーカー・共和レザーの技術力が結集した「エシカル合皮」。自動車業界の厳しい基準をクリアした素材は、ラグジュアリー感がありながら、一般的な合皮の弱点である加水分解を起こさず、10年以上高い質感を保ち続けることができる。

「お気に入りを長く、キレイに使い続けたい」そんなあなたの暮らしに寄り添い続けるパートナーとして、Sobagniは新しい価値観を届けている。

仕分け用のBOXやビフォー写真のを活用する

「残す」「捨てる」「保留」と書いた箱を用意して、その場で仕分けすると作業が止まらない。どうしても判断できない物は保留に入れて後から考えればいい。

さらに片付け前に写真を撮っておくと、終わったときに変化が1目でわかり、達成感が大きくなる。

整理整頓や収納のコツ

- 収納は面を整えスペースを活用する

- 寝る前5分など習慣化を大切にする

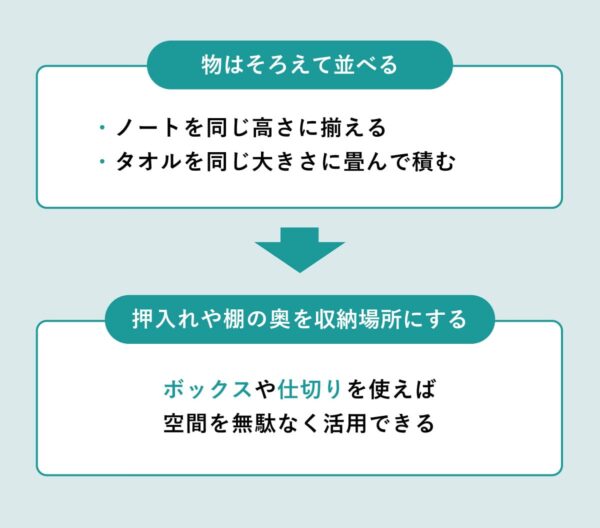

収納は面を整えスペースを活用する

収納のコツは、詰め込むのではなく「そろえて並べる」こと。ノートを同じ高さで並べたり、タオルを同じ大きさにたたんで積むだけで、見た目がすっきりする。結果として物を探しやすくなり時間的な余裕が生まれるので、気持ちが整うなど精神的なメリットも多い。

さらに、押し入れの上や棚の奥など、普段は空いたままの場所を活用すると収納力がぐっと増す。ボックスや仕切りを使えば空間を無駄なく区切れて、物の居場所がはっきりする。整った面と空いた場所の活用で、片付けのしやすさが変わる。

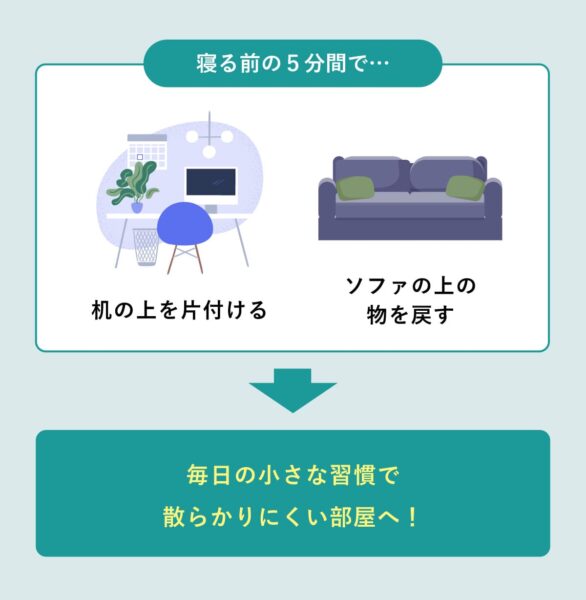

寝る前5分など習慣化を大切にする

整理整頓は一度きれいにしても続かなければ意味がない。大切なのは、毎日の小さな習慣にすること。寝る前の5分で机の上を片付ける、ソファの上のものを元に戻す、など小さな習慣からでもOK。

短い時間でも毎日続けると、散らかりにくい部屋が自然と保てる。片付けが特別な作業ではなく、暮らしの一部のような感覚で取り組んでみよう。

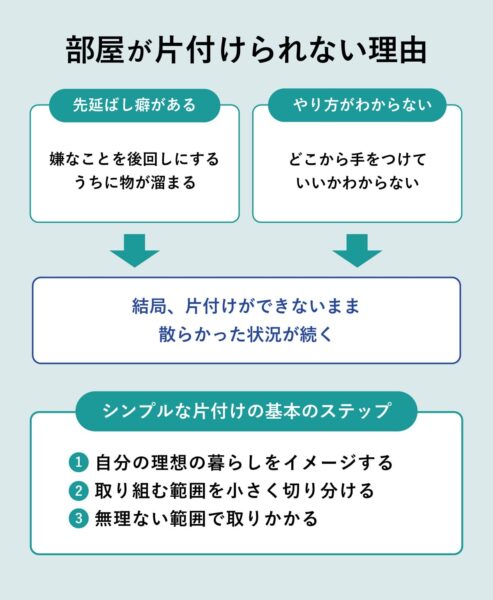

部屋が片付けられない理由

片付けが苦手な人には、「先延ばし癖」という共通する癖がある。嫌なことを後回しにするうちに物が溜まり、さらに片付けのハードルが高くなる。もうひとつは、やり方が分からず「どこから手をつけていいか分からない」状態になること。結局何も進まないまま、散らかった状況が続いてしまう。

片付けの基本はシンプル。まずは「すっきりした部屋で過ごしたい」など、自分の理想の暮らしをイメージすること。そのうえで、取り組む範囲を小さく切り分ければ、無理なく一歩を踏み出せる。後回しではなく「今やる」ことで状況は変わる。

整理整頓のNG行動

- 一度に全てやろうとする

- 収納用品を先に買いすぎる

- 移動中に別の場所を気にしてしまう

一度に全てやろうとする

「今日中に全部片付けよう」と意気込むと、体力も気力も持たず途中で挫折してしまう。結果的にリバウンドし、前より散らかってしまうこともある。

片付けは一度に終わらせるのではなく、範囲を区切り小さく進めるのが現実的。机の引き出し1つ、本棚の1段など、ゴールを細かく設定すると達成感が得やすく、次の行動にもつながる。

収納用品を先に買いすぎる

最初に収納用品を大量に買ってしまうのもNG。実際に整理を進めていくと不要になったり、サイズが合わなかったりして無駄になるケースが多い。

まずは今あるものを仕分けて量を把握し、本当に必要な収納だけを選ぶことが重要。収納用品は「片付けの仕上げ」に使うイメージが適している。

移動中に別の場所を気にしてしまう

片付けをしていると、途中で別の部屋や棚が気になり手を出してしまうことがある。あれもこれもと手を広げるうちに、どこも中途半端になってしまうのが典型的な失敗例。

集中すべきは今取り組んでいる場所ひとつだけ。決めた範囲から動かず、終わらせることに意識を向けることが大切になる。

中山

移動すると移動先が気になり、どこも終わらなくなります。決めた場所から動かない意識が必要です

部屋の片付けはどこから始めるべき?

片付けを始めるときは、ハードルの低いところから始めるのがおすすめ。たとえばキッチンの流し下や洗面台の収納は、日用品が中心で必要・不要の判断がつきやすい。短時間で成果が見える場所から始めると達成感が得られ、継続しやすくなる。

下駄箱も片付けの初心者にはおすすめ。量が少なく、使うか使わないかがはっきりしているため判断がしやすい。靴を整理するだけで玄関の印象が変わり、変化を実感しやすい。片付けは「気持ちが乗る場所から始める」ことがポイント。

家庭の状況によっても始めやすい場所は変わる。1人暮らしなら冷蔵庫の中など短時間で片付くところ、子どもがいる家庭ならリビングのおもちゃなど、毎日目に入る場所からが始めてみよう。

「整理収納」と電撃的な出会いをした13年前に、子どもの頃からの「捨て下手」「しまい下手」を克服。お片づけ苦手歴は32年で幕を閉じ、整理収納アドバイザーとしての人生がスタート、暮らしが180度変わる日々を実感する。

そうした自身の経験を多くの方に伝えたいという想いから、個人宅や法人の整理収納サービス事業を立ち上げ、これまでに2000件以上のお片づけのお悩みを解決。お片づけ業界の先駆者として、講師活動、監修など幅広く精力的に活動し、テレビやラジオにも出演。雑誌には12年間毎月欠かすことなく取り上げられ、これまでに出版した書籍は8冊にのぼる。

2020年からは、自身の働き方の見直しとお片づけ業界の活性化を図るために、個人での活動をスタート。整理収納アドバイザーとしての活動はもちろんのこと、他業種とのコラボレーションなど新たな事業構築にも取り組み、より多くの人にお片づけを伝えるため日々活動している。