お腹周りや二の腕についた脂肪、太くなってしまったお尻に太もも、フェイスラインのたるみなど、ダイエット・運動をどれだけ頑張っても落ちない「頑固な脂肪」に悩んでいる人も多いのでは?

そんな脂肪に対して、「脂肪吸引」でアプローチするのもひとつの方法。痩身医療として最近では「脂肪溶解」も注目されているが、結局のところどう違うのか?今回は、「脂肪吸引」の特徴・施術の流れ・ダウンタイムについて「モッズクリニック」の東京院院長・北條先生にお話を伺った。

どうやら、二の腕・お腹・太ももなど、気になる部分をピンポイントでスリムにできるのが「脂肪吸引」の大きな魅力なんだとか。

北條 誠至さん

モッズクリニック 東京/福岡 院長

努力だけでは落とせない脂肪に!部分痩せを叶える脂肪吸引

——「痩せたい!」という思いは、いつになっても変わらない女性の願いだと思います。まず始めにお伺いしたいのですが、自力で頑張るダイエットや痩身エステと比較して、「脂肪吸引」は痩せる手段として適しているのでしょうか?

北條さん:そもそもの話になってしまいますが、ダイエット・痩身エステ・脂肪吸引は、単純に比較できるものではありません。どちらが良い、悪いという話ではなく、それぞれに役割や特徴が違います。

その中で、脂肪吸引の最大の特徴は「部分痩せが得意」という点です。

たとえば、全体的に体重を落とすことには成功したけれど、特定の部位だけ脂肪が残ってしまうことがありますよね。そういった部分的な悩みに対して、脂肪吸引は非常に有効な手段となります。自分で努力しても落ちにくい部分の脂肪を取り除きたいと考える方にとって、脂肪吸引は適した選択肢と言えるでしょう。

【痩身医療】脂肪吸引と脂肪溶解の違い

——脂肪吸引の関連ワードとして「脂肪溶解」もよく耳にしますが、ふたつの違いについて教えていただけますか?

北條さん:脂肪溶解には、主に「脂肪溶解注射(薬剤を注入して脂肪を溶かす)」や「冷却による脂肪破壊(脂肪細胞を低温で破壊する)」などの方法があります。ただし、これらの施術は適用範囲が限られるため、広範囲の施術を希望する場合は大量の薬剤が必要になったり、冷却機器の形状によって施術が難しい部位が出てきたりすることがあります。

脂肪吸引は物理的に脂肪を取り除く施術であり、実際に吸引した脂肪を目で確認できるため、違いが分かりやすいのが特徴です。脂肪溶解注射や冷却施術で、脂肪吸引と同じレベルの脂肪を取り除くには複数回の施術が必要になるケースもあります。

——なるほど、そうした違いがあるのですね。では、どんな方に「脂肪吸引」が向いているのでしょうか?

北條さん:「確実に脂肪を減らしたい」、「1回の施術で効果を実感したい」、「広範囲の脂肪を落としたい」と考えている方にとって、脂肪吸引は有力な選択肢となります。ただし、施術のリスクやダウンタイムについてもしっかり理解し、クリニックと相談しながら検討することが大切です。

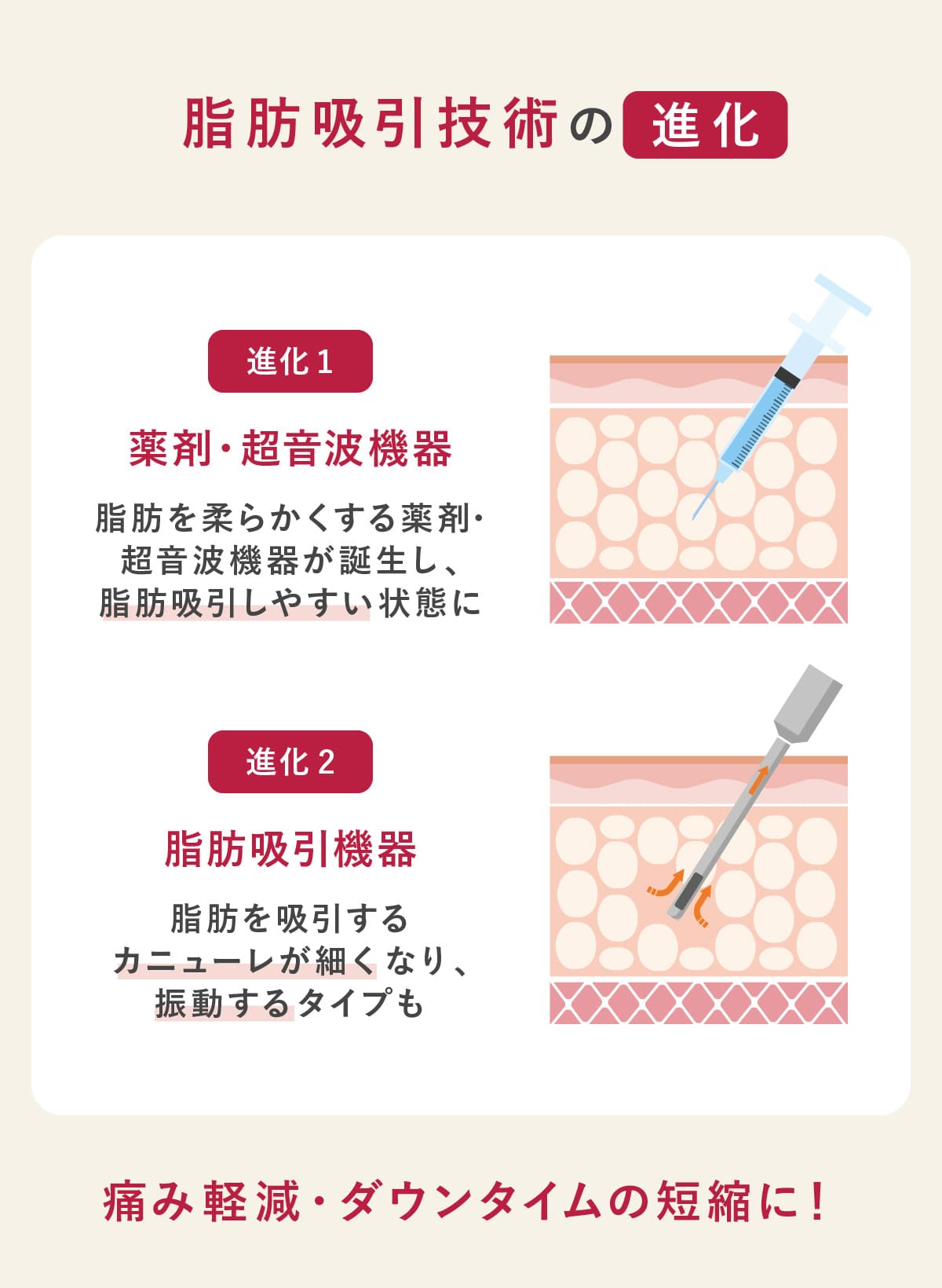

リスク軽減のため!脂肪吸引の技術は日々進化している

——脂肪吸引については、「痛みが強い」「リスクが大きい」「大がかりな手術が必要」というイメージを持っている方も多いと思います。実際の治療法についてご説明いただけますか?

北條さん:そのようなイメージは、昔の脂肪吸引に対する印象から来ている部分が大きいと思います。以前はそうした側面もありましたし、今でもクリニックによっては従来の方法を採用しているところもあります。しかし、現在では技術の進化により、施術の負担を軽減する工夫がされています。

皮膚の下にある皮下脂肪を取り除く方法として、まず脂肪がある部位に薄めた薬剤を注入します。範囲によって異なりますが、たとえば顔であれば200〜300cc程度の薬剤を使用します。この薬剤を注入することで、脂肪を柔らかくし、吸引しやすい状態に整えます。

また、脂肪を柔らかくする他の技術になりますが、モッズクリニックでは超音波を使用する機器を活用しています。

——脂肪吸引前の準備段階も大切なんですね!

北條さん:はい。脂肪を吸引する機械も、ここ数年で大きく進化しています。

脂肪を吸引する金属の管(カニューレ)がどんどん細くなり、吸引機器自体を振動させることで周囲組織を傷つけることなくスムーズに脂肪を除去できます。

こうした技術の向上により、従来よりも痛みが軽減され、ダウンタイムも短縮される傾向にあります。そのため、以前のような「大がかりな手術」という印象とは異なり、より手軽に受けられる施術になってきています。

使用する機器の組み合わせは異なりますが、脂肪を柔らかくして・吸引するという流れはどのクリニックも同じだと思います。

——クリニックによって使用している機器が違うとのことですが、どの機器を選ぶのが正解なのでしょうか?

北條さん: 単純に比較できるものではありません。それぞれの機械には異なる役割があり、たとえば超音波やレーザーは脂肪を柔らかくするため、振動式のカニューレは吸引をスムーズにするために使われます。

機械の種類によって施術の方法や効果が異なるため、「この機械を使うから絶対に仕上がりが良くなる」というものではありません。

脂肪吸引手術の流れとは?カウンセリングからアフターケアまで

——実際に、脂肪吸引の手術はどのようなステップを踏むのでしょうか?

北條さん:まずはカウンセリングを通じて、患者さんの希望や不安をしっかりとお聞きします。その上で、施術に伴うリスクや期待できる効果について説明し、納得していただけた場合に施術の実施を決定します。その場で決断する方もいれば、後日改めて決める方もいらっしゃいます。最終的に施術を受けることが決まれば、日程を調整し、手術当日にクリニックへお越しいただきます。

手術当日は施術を行い、部位によっては翌日の診察が必要となることもあります。当院では、傷口をあえて完全に縫合せず、麻酔液を外に排出する時間を設けています。翌日に傷口の処理を行うことで、むくみや内出血を軽減し、ダウンタイムの短縮を図っています。

手術後、通常は1週間ほどで抜糸などの最初のフォローアップが終了します。

このように、術後ケアにはむくみを抑えるための工夫を取り入れており、患者さんの回復を早めることができます。この方法は他のクリニックでも一部導入されていますが、まだ少数派であるのが現状です。

——実際に施術した後、仕事復帰などの期間はどれくらいかかるのでしょうか?

北條さん:内出血やむくみが少ない場合は、手術翌日から仕事に復帰される方もいます。範囲や個人の体調にもよりますが、手術翌日から通常の生活を送ることは可能です。ただし、動くと痛みを感じることもあるので、その点は考慮する必要があります。

——施術後の痛みとして、どの程度の痛みを想定すべきでしょう…。

北條さん:痛みの感じ方には個人差があります。たとえば「ロキソニン(痛み止め)がどの程度効くか」、人によって感じ方が違うのと同じです。手術後は痛み止めを処方しますが、すべて飲みきる人もいれば、「そこまでではなかった」と言う人もいます。

具体的には、「強い筋肉痛のような痛み」と表現されることが多いです。

特に太ももの脂肪吸引後は、日常的にあまり意識しない部位だからこそ、動かしたときに痛みを感じやすくなります。また、手術自体は静脈麻酔で行うので、患者さんは眠っているような状態です。気づいたら手術が終わっている、というケースがほとんどですね。

——筋肉痛のような痛みであれば耐えられそうな気がします。動けなくなるほどの痛みを感じている人が少なそうでよかった…。

北條さん:モッズクリニックが使用している「ベイザー脂肪吸引」は、脂肪の周辺組織をほとんど傷つけないため、手術中の出血量を抑えながら大量の脂肪を除去することができます。そのため、普段通りの生活にも戻りやすい施術になっています。

また、皮下脂肪の90%が除去できると言われており、従来の方法では難しかった皮膚直下の浅い脂肪層にもアプローチできるようになりました。

■お腹周りのビフォー・アフター

■太もものビフォー・アフター

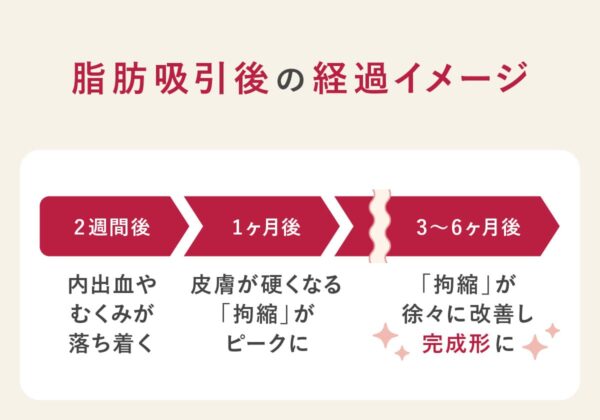

——施術後、どのくらいで効果を実感できるのでしょうか?

北條さん:個人差はありますが、早い方は翌日から変化を感じることもあります。ただし、見た目の変化を実感するのは1ヶ月程度が目安です。ただし、この時点はまだ変化の途中であり、完全に仕上がるまでには約半年かかります。

ダウンタイムを軽減するためのポイント

——手術後のむくみや内出血を最小限にするために、患者さん自身が気をつけるべきことはありますか?

北條さん:むくみや内出血は水分の影響を受けやすいので、重力を上手くコントロールすることが大切です。たとえば、手術した部位が腕の場合、ずっと腕を下げていると、むくみが手の甲まで広がってしまうことがあります。なので、できるだけ腕を高く保つようにするといいです。

足の手術をした場合も同じで、立ちっぱなしでいると膝下にむくみが出やすくなるので、寝るときに枕を使って足を少し高くすると、むくみを軽減できます。

あとは、日常の姿勢にも気をつけるといいですね。たとえば、座っているときに手術した部位をテーブルの上に置くとか、長時間同じ姿勢でいるのを避けるとか。ちょっとしたことですが、意識するだけでもダウンタイムの軽減につながると思います。

——簡単に取り入れられる工夫ですね。

北條さん:そうですね。それほど難しいことではないので、意識して実践するだけでもダウンタイムの軽減につながります。術後2週間程度はケアが必要ですが、それ以降は脂肪が硬くなってしまう可能性があるので、マッサージをすると楽になる場合もあります。ただ、絶対にやらなければならないわけではありません。

クリニック選びのカギは専門性と経験?

——脂肪吸引を検討される方の中には、クリニックやドクターの選び方に不安を感じる方もいるかと思います。実際、施術を受ける際にはどのようなポイントを基準に選ぶとよいでしょうか?

北條さん:脂肪吸引は、美容医療の中でも特にメジャーな施術というわけではありません。

たとえば、ヒアルロン酸やボトックスなどの注射系の施術と比べると、相談に来る方の数も少なくなります。そのため、さまざまな施術を扱っているクリニックでは、脂肪吸引の相談件数が相対的に少なくなりがちです。そういった環境では、施術の頻度が低くなるため、医師の習熟度にも影響を与える可能性があります。

どれだけ優れた機器を使っていても、医師が使いこなせなければ本来の効果を発揮できません。

それどころか、使い方に慣れていないと、凸凹や皮膚のたるみといったリスクが高まってしまいます。美しい仕上がりを実現するには、医師の経験と技術が不可欠なのです。

——そう考えると、どの機器を扱っているかよりも、専門的に脂肪吸引を行っているクリニックを選んだ方が安心できそうですね。

北條さん:たとえば、月に1〜2回しか脂肪吸引を行わない医師と、毎日1〜2件施術をこなしている医師がいた場合、多くの患者は後者の医師を選びたいと感じるでしょう。当院では、これまで10,000例以上のベイザー脂肪吸引を行なっており、豊富な経験と実績を活かして施術を提供しています。

外見だけでなく、精神的にもポジティブな変化をもたらす脂肪吸引

——実際に脂肪吸引を受けた方の中で、印象的なエピソードはありますか?

北條さん:「昔買った服が着られるようになった」とか「彼氏ができた」といった話はよく聞きますね。また、「今まで隠していた部分を堂々と出せるようになった」という方も多いです。たとえば、顔の脂肪吸引をした方が、ずっと下ろしていた髪をアップスタイルにできるようになった、というケースもありました。脂肪吸引は見た目だけでなく、精神的にもポジティブな変化をもたらすことが多いんです。

——特に成功したケースや、逆に注意すべき点についてお聞かせいただけますか?

北條さん:成功例としては、脂肪吸引と脂肪注入を組み合わせたケースが挙げられます。たとえば、お腹や腰周りの脂肪を吸引し、それを胸に注入することで、体のメリハリがより際立つ仕上がりになります。

一方で、注意が必要なのは「脂肪を取りすぎないこと」です。「できるだけ多く取りたい」と希望される方もいますが、取りすぎると皮膚のたるみや色素沈着などのトラブルにつながる可能性があります。大切なのは、「いかに自然で美しいシルエットに仕上げるか」というバランスですね。

後悔しないために、事前に知っておくべきこと

——脂肪吸引を受ける前に「もっとこうしておけばよかった」と後悔しないために、事前に意識しておくべきことはありますか?

北條さん:まず、クリニックや担当医を慎重に選ぶことが大切です。経験豊富な医師に依頼することで、仕上がりの満足度が高まり、リスクを最小限に抑えることができます。口コミや症例写真などを参考にしながら、自分の理想に合ったクリニックや医師を選ぶことが大切です。

また、術後の変化を冷静に受け止める心構えも重要です。むくみなどの影響で、施術直後は思い描いていた仕上がりと違って見えることもありますが、時間とともに改善します。焦らず経過を見守ることが大切ですね。

さらに、カウンセリングでは、傷の位置や仕上がりのイメージをしっかり確認することをおすすめします。「こんな場所に傷ができるとは思わなかった」と後悔しないためにも、細かい点まで医師と共有し、納得した上で施術を受けると安心です。

——最後に、脂肪吸引を考えている方に向けてアドバイスをお願いします。

北條さん:脂肪吸引は、単に見た目を変えるだけでなく、自信にもつながる施術です。 そのためにも、事前の準備をしっかり行い、納得のいく選択をすることが大切です。情報収集を怠らず、カウンセリングで疑問や不安をしっかり解消すること。 そして、術後の経過を冷静に見守ることが、満足度の高い結果につながります。

焦らず丁寧に準備をし、自分にとってベストな選択をしてください。

Wellulu編集後記:

脂肪吸引の最新技術やダウンタイム、仕上がりに影響を与える要素、そしてクリニックや医師選びの重要なポイントなど、非常に多くの知見を得ることができました。取材を通して、脂肪吸引が単なる美容施術にとどまらず、自己肯定感やライフスタイルにまで深く影響を与えるものであることを強く実感しました。さらに、満足のいく結果を得るためには、事前の準備が何よりも大切であり、自分の理想をしっかりと見据えて情報を集めることの重要性を再認識しました。この記事が、脂肪吸引を検討している方や、不安を抱えている方々にとって、一歩踏み出すためのヒントとなっていれば幸いです。

1980年、東京都生まれ。東京慈恵会医科大学医学部を卒業後、厚木市立病院や東京慈恵会医科大学での勤務を経て、2019年にモッズクリニックへ入職。2020年に大阪院院長、2024年に東京院院長に就任。

モッズクリニック公式HP:https://www.mods-clinic.com/