リンゴ酢は、美容と健康の両面で注目されている調味料。血糖値の抑制や脂肪燃焼、腸内環境の改善など、さまざまな効果が報告されており、テレビやSNSでも頻繁に取り上げられている。一方で、「本当に効くのか?」「飲みすぎると体に悪いのでは?」といった疑問の声も多い。

リンゴ酢の栄養成分と効果効能、飲むタイミングや注意点、さらには自家製リンゴ酢シロップの作り方やアレンジレシピまで、実践に役立つ情報を幅広く紹介。

この記事の監修者

金丸利恵さん

おうちごはん研究家 管理栄養士

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

健康が気になる人でもできる「ズボラ食事管理法」を知りたい。コンビニ、冷凍食品、外食を味方にしながら、なるべく手間をかけない“ゆる管理”スタイルを求める。

リンゴ酢の基本情報

- リンゴ酢ってどんな食品

- リンゴ酢の歴史

監修者:金丸

ダイエットや美容の分野だけでなく、リンゴ酢は「オーソモレキュラー(※)」の観点からも評価されている食品です。食前にお湯や炭酸水で割ったリンゴ酢を飲むことで、消化機能のサポートができる点で注目されています。

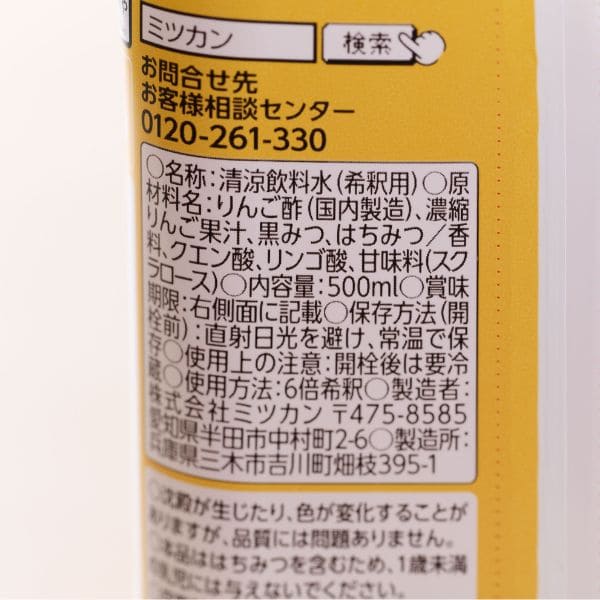

清涼飲料水に分類される「リンゴ酢ドリンク」と混合して考えている人も多いですが、本来の純リンゴ酢と効果が異なるので注意しましょう。

※必要な栄養素から、体内のバランスを最適化する考え方。薬による対症療法とは異なり、分子レベルで不足している栄養素を補い、体が本来持つ機能を高めることを重視する。

リンゴ酢ってどんな食品

リンゴ酢は、りんご果汁を原料にして発酵させた果実酢の一種。糖分を含んだりんご果汁をアルコール発酵させてシードル(りんご酒)を作り、さらに酢酸発酵(さくさんはっこう)させることで完成する。

酸味の中にほのかな甘みがあり、刺激が少なく飲みやすいのが特徴。

監修者:金丸

アルコール発酵・酢酸発酵を経てつくられるリンゴ酢は「純リンゴ酢」のみです。「リンゴ酢」の場合はアルコール発酵を省いて製造されたもの・「リンゴ酢ドリンク」は製造工程が全く異なるため酢ではなく清涼飲料水に分類されます。

リンゴ酢の歴史

酢の歴史は紀元前5000年頃にまでさかのぼり、バビロニア(現イラク南部)で酢がつくられていた記録が残っている。酢は穀物や果物をアルコール発酵させたあと、酢酸発酵によってつくられるもの。リンゴを発酵させたものが「リンゴ酢」と呼ばれる。

ダイエット効果も!リンゴ酢の効能

- ダイエット効果で内臓脂肪を減らす

- 血糖値の急上昇をおさえる

- 高血圧を予防する

- 腸内環境や便通を整える

- 抗酸化作用で肌や髪をキレイにする

- コレステロールを下げる

監修者:金丸

「オーソモレキュラー」では、リンゴ酢が胃酸の分泌(食べ物の消化)を促進する効果があると言われています。特に胃が弱い人・胃もたれしやすい人などにおすすめ。胃での消化が不十分なまま腸に食べ物が届くと、腸内環境の悪化や十分に栄養素を吸収できないリスクがあります。

ダイエット効果で体脂肪を減らす

体重・ウエスト周囲径・BMIを対象にした実験(※詳細)で、酢酸に体脂肪の蓄積を防ぐ働きがあると報告されている。酢やリンゴ酢に含まれる酢酸を継続して摂取することが、メタボリックシンドロームの予防につながると考えられる。

- 効果を得るには毎日継続して摂取する

- 甘味料入りのリンゴ酢ドリンクではなく、純リンゴ酢を水や炭酸で割って飲む

監修者:金丸

内臓脂肪減少と酢(酢酸)の関係について、食品メーカーでも注目されています。同じように酢酸が含まれる「穀物酢」だと酸味が強すぎて継続して摂取するのが難しいため、味わいがマイルドなリンゴ酢を活用するのがおすすめです。外食時の調味料として、リンゴ酢などを持ち歩くのも〇。

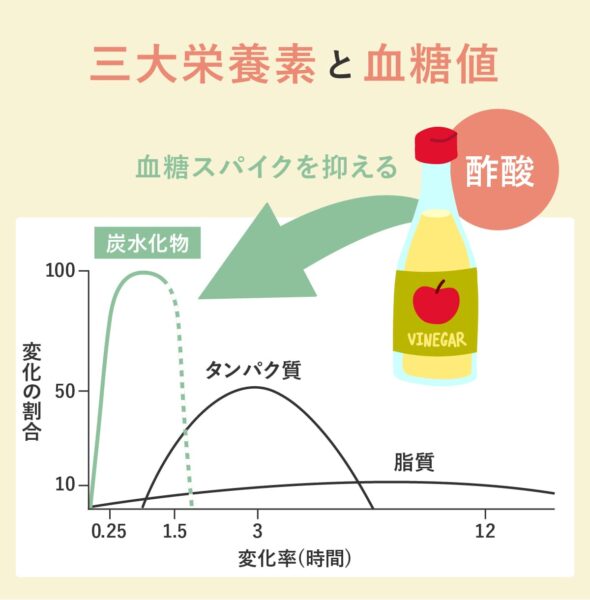

血糖値の急上昇をおさえる

リンゴ酢に含まれる酢酸(さくさん)には、炭水化物の消化・吸収を穏やかにする働きがある。これにより、食後の血糖値の急上昇(血糖スパイク)を抑えることができる。

特に白米やパン、麺類など糖質の多い食事と一緒に摂取することで、インスリンの過剰分泌を防ぎ糖尿病リスクの軽減にもつながるとされている。

- 摂取するタイミングは食前・食中がおすすめ

- 砂糖や果糖ブドウ糖液糖を多く含むリンゴ酢製品は避ける

監修者:金丸

血糖値の急上昇を抑える効果について、酢酸成分に関する研究がいくつかあります(※詳細)。注意点として、糖分や人工甘味料が多く含まれている「リンゴ酢ドリンク」は控えましょう。甘味が欲しい場合は、「純リンゴ酢」に砂糖や添加物が含まれていないハチミツ・メープルシロップ、アガベなどの自然の甘味料を選ぶのがおすすめです。

高血圧を予防する

酢酸には、血管をやわらげて全身の血圧を安定させる働きがある。高血圧予防として、減塩やカリウムの摂取もポイントになるため、調理時は塩分を控え野菜を一緒に摂取することがおすすめ。

- リンゴ酢の酸味で塩味を強く感じられるため、減塩効果につながる

- 野菜・果物・海藻・キノコなどと一緒に摂取する

監修者:金丸

ドレッシングには塩分を多く含む製品もあるため、ドレッシングとしてリンゴ酢を活用することでより効果的な高血圧予防が期待できます。

また、りんご酢・ナシ・黒コショウ・ショウガのすりおろしを組み合わせることで、ピリッとした辛味と風味がプラスされるため、塩分を減らすことができます。

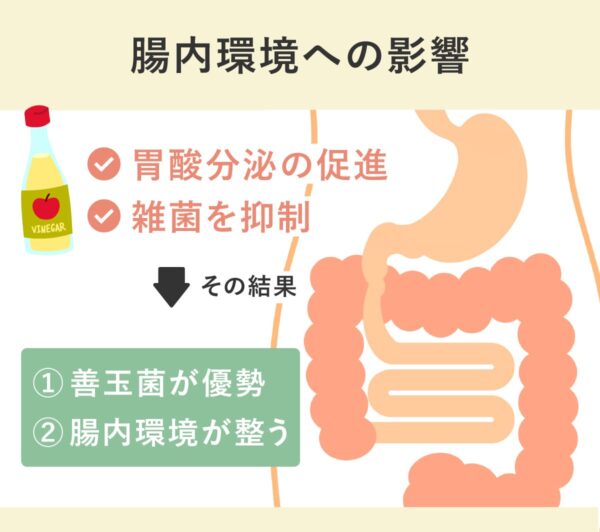

腸内環境や便通を整える

口から摂取したリンゴ酢が、腸内環境に直接働くわけではない。

しかし、リンゴ酢に含まれる酢酸には抗菌作用・胃酸分泌を促す作用があるため、腸内に届く前に食べ物の雑菌増殖を抑制しつつ消化をサポートしてくれる。

- 酢酸が余計な菌の抑制や腐敗した未消化物を防止する

- 善玉菌が優勢になりやすい状態をサポートできる

- 納豆やヨーグルトなどの発酵食品と一緒に摂ると善玉菌の働きがより高まる

監修者:金丸

抗菌作用+胃酸の分泌が、間接的に腸内環境の改善につながります。適切な消化プロセスを促進することで、腸内フローラが改善されて便通を整えてくれます。

肌をキレイにする

肌荒れの主な原因として、腸内環境の乱れ・栄養不足・紫外線・ストレス・ホルモンバランスの乱れなどがある。リンゴ酢の場合は、酢酸による抗菌作用・胃酸分泌が腸内環境の改善で美容に影響する。

- 腸内環境の改善として「純リンゴ酢」を活用する

- ビタミン・ミネラルを多く含む野菜や果物と一緒に摂取する

監修者:金丸

ビタミン・ミネラル・食物繊維・ポリフェノールなどの栄養素を摂取し、リンゴ酢で味付けすることで栄養不足と腸内環境の改善に働きかけることができます。また、酢酸がミネラルの吸収率を上げてくれるため、果物や野菜など食品と組み合わせて摂取しましょう。

血中コレステロールを下げる

肥満気味者(BMI25~30)を対象とした試験(※詳細)を通じて、リンゴ酢に含まれる酢酸には血中脂質(血中総コレステロール・血中中性脂肪)を低下させる働きがあると報告されている。

- 食事に含まれる脂質の多さが気になるときに摂ると効果的

- 継続的に摂取することで、脂質異常の予防や改善に役立つ可能性も

監修者:金丸

コレステロールを下げたい場合、わかめ・大豆・ごぼうなどに含まれる「水溶性食物繊維」の摂取も重要です。食事由来のコレステロールを吸着して体外へ排出する働きを持つ「水溶性食物繊維」が、血中コレステロール値の上昇を抑えてくれます。

ダイエットにおすすめ!リンゴ酢の効果的な飲み方

- 1日の適量は大さじ1〜2杯

- 水や炭酸水で薄める

- 毎日継続して飲む

- 「純リンゴ酢」を選ぶ

- 食前・食中に飲む

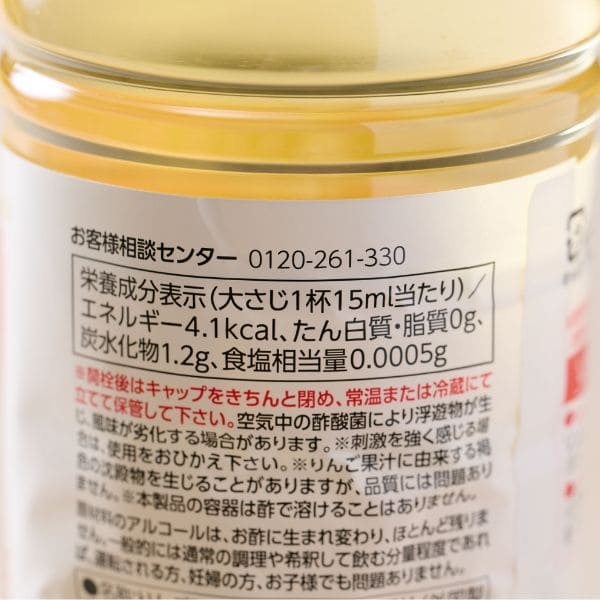

1日の適量は大さじ1〜2杯

適量は1日あたり大さじ1〜2杯。酢は多量摂取で副作用が出るため、1日30ml程度が理想とされる。

監修者:金丸

酢は飲み過ぎると胃腸が負担をかけるため注意しましょう。大さじ1杯を昼・夜など2回に分けて飲むのがおすすめです。

検証者:吉田

体にいいからという理由でついリンゴ酢を入れ過ぎてしまうため、目分量でなくしっかり計量して飲んだ方がよさそうです。

水や炭酸水で薄める

リンゴ酢の原液は強い酸性であり、直接飲むと胃や歯に負担がかかる。水や炭酸水などで割って飲むようにしよう。

リンゴ酢の割り方と特徴

| お湯割り | 温かいお湯で割ることで、リラックス効果も期待できる。飲みにくい場合は、はちみつやフルーツジャムを入れるのもおすすめ |

| 炭酸割り | コップ1杯の炭酸水に、大さじ1杯のりんご酢を加えて混ぜて飲む。酸水で割ることで満腹感が得やすいため、ダイエット中におすすめ |

| はちみつ割り | 水、炭酸水、お湯などに、リンゴ酢とはちみつを同量入れる。喉や胃の粘膜保護にもつながる |

監修者:金丸

はちみつ割りで飲む際、血糖値などを気にしている人は糖分や添加物を含まないものを選びましょう。また、ドライフルーツをリンゴ酢に漬けて食べたり、その汁を炭酸水で割って飲んだりする方法もおすすめです。

検証者:吉田

お湯割りは少し酸味が強く感じてしまうため、炭酸割りが一番飲みやすかったです。最初ははちみつ×炭酸水×リンゴ酢で割った飲み方がおすすめです。

毎日継続する

効果を実感するには数週間〜1ヶ月程度の継続が必要なため、毎日継続して飲むようにしよう。腸内環境の改善などを目的とする場合、即効性よりも継続することがポイント。

監修者:金丸

酢酸の抗菌作用はすぐに効果が期待できますが、胃腸の調子を整える目的であれば毎日飲むことがおすすめです。

検証者:吉田

最初の数日ではあまり変化を感じなかったですが、毎日続けている(2週間程)とお腹の調子が安定してきたように感じました。炭酸水・お湯・ハチミツ・ドライフルーツなどを使って、バリエーションを広く楽しむと習慣化もできそうです。

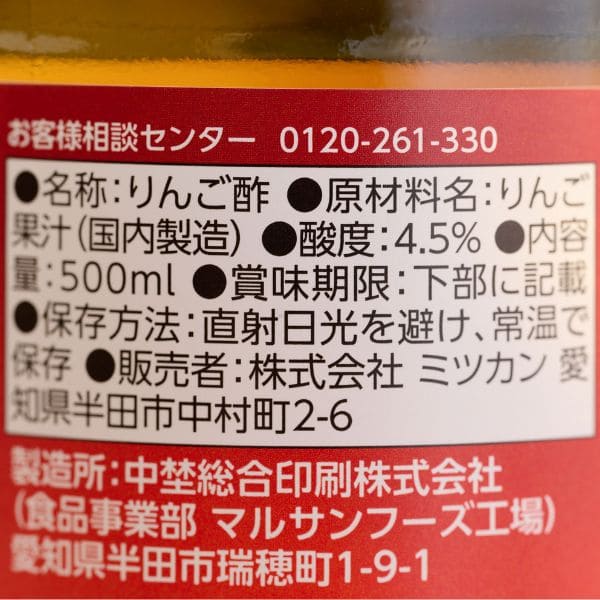

「純リンゴ酢」を選ぶ

酢の健康効果を最大限得たいなら、甘味料や添加物が含まれていない「純リンゴ酢」が最適。

監修者:金丸

「リンゴ酢ドリンク」だとあまり健康効果は期待できません。「リンゴ酢」には酢酸も含まれていますが、栄養価の面を考えると「純リンゴ酢」がおすすめです。

検証者:吉田

「リンゴ酢ドリンク」の方が甘くて飲みやすいですが、健康面を考えて「純リンゴ酢」を日課にしてみました。タイミングとしては、夜の食前ドリンクとして飲むのが継続しやすかったです。

食前・食中に飲む

食中・食後に飲むことで、胃酸が分泌され胃の消化活動を促進してくれる。また血糖値の上昇を抑える効果も期待できる。

監修者:金丸

食べる前にリンゴ酢を摂取する習慣をつけることで、胃が弱い人の胃を活性化させ、栄養の吸収も改善されます。肉を食べると胃もたれする人には特におすすめです。

検証者:吉田

食前に炭酸で割ったリンゴ酢を飲むと、口の中がさっぱりして食欲がわいてきました。脂っこい料理の場合は、食中ドリンクとして一緒に飲むと後味が軽くなります。

リンゴ酢の栄養素・成分

| 栄養素名 | 含有量(100gあたり) |

| 酢酸 | 約 4.7 g |

| リンゴ酸 | 約 0.3~0.5 g |

| クエン酸 | 約 1.0~2.0 g |

監修者:金丸

果物のリンゴに含まれるポリフェノール(主に皮の部分)やペクチンなどの栄養素は、リンゴ酢の製造工程でほぼ抜けてしまいます。その代わり、発酵・ろ過工程を経て「酢酸(さくさん)」が生成されます。酢酸がリンゴ酢の健康効果を高めてくれています。

酢酸(さくさん)

| 項目 | 内容 |

| 含有量 | 約4.7 g |

| 働き |

疲労回復をサポート 食欲を増進させる 脂肪燃焼を促進する 食後の血糖値上昇を抑制する |

| 推奨摂取量と比較 | 正式な目安はないが、1日30 ml(約大さじ2杯)を上限とする健康情報が多い |

| 含有量が多い他の食材 | 穀物酢、黒酢、米酢などの発酵酢 |

| おすすめな人 |

食後の血糖値上昇を抑えたい人 内臓脂肪を減らしたい人 |

- リンゴ酢の主な成分で、酢全般に多く含まれる

- 胃腸の活性化・吸収率の向上・殺菌力などの効果が期待できる

リンゴ酸

| 項目 | 内容 |

| 含有量 | 約 0.3~0.5 g |

| 働き |

疲労回復を早める 肌荒れを防ぎ肌のキメを整える 鉄分の吸収を助ける(貧血予防) 消化を促進する |

| 推奨摂取量と比較 | 基準なし |

| 含有量が多い他の食材 | リンゴ、グレープフルーツ、桃、サクランボなどの果実 |

| おすすめな人 |

疲労を感じやすい人 代謝を促進したい人 |

- クエン酸と並んで果実の酸味を形づくる重要な成分

- ブドウ糖や脂質を効率的にエネルギーに変える

- 疲労の原因となる乳酸を分解する働きがある

クエン酸

| 項目 | 内容 |

| 含有量 | 約 1.0~2.0 g |

| 働き |

疲労回復をサポート 消化を助ける 抗酸化作用 血行を促進する 食欲を増進させる 脂肪燃焼効果 |

| 推奨摂取量と比較 | レモン果汁の摂取と同等の量(クエン酸として1.5〜2.0g程度)を目安 |

| 含有量が多い他の食材 | レモン、梅干し、グレープフルーツなどの柑橘類 |

| おすすめな人 |

疲れやすい人 むくみや冷えを感じる人 |

- リンゴ酢より柑橘類に多く含まれる

- リンゴ酸と同じく疲労回復に影響する

- 体内の有害金属(アルミニウムや鉛など)と結合し、排出を助ける

リンゴ酢の種類

| 名前 | 特徴 | 用途 | 栄養・成分 | 味・香り |

| 純リンゴ酢 | りんご果汁のみを原料とする。二段階発酵(アルコール発酵と酢酸発酵)を経てつくられる | 健康維持・美容目的に。調理や飲用などに活用 |

甘味料が使われていないため糖質・カロリーが低い 酢酸の含有量が豊富で、高い健康効果を期待できる |

甘味がほとんどなく、ドリンクに比べると飲みにくい |

| リンゴ酢 | りんご果汁にアルコールが添加され、酢酸発酵のみでつくられる | 煮物・酢の物・漬物・ドレッシングなど、調理用に適している | 純リンゴ酢ほどの効果は期待できない | 酸味は純リンゴ酢よりマイルドでクセが少ない |

| リンゴ酢ドリンク | 清涼飲料水に分類される。お酢とは異なる食品区分 | ジュース感覚で飲用。健康目的より嗜好品として楽しむ | 糖類、甘味料が多い | 甘味をしっかりと感じられて飲みやすい |

監修者:金丸

「純リンゴ酢」と比較した場合、「リンゴ酢」は発酵工程をスキップしているため値段が安いのが特徴。甘い「リンゴ酢ドリンク」は清涼飲料水のカテゴリーに分類されるため、「純リンゴ酢(お酢)」とは別物として考えてください。

検証者:吉田

健康面を意識せず、調理用として使うのであれば「リンゴ酢」でも問題なく使えます。もし健康効果を意識したい場合は飲用として使いやすい「純リンゴ酢」を選んだ方がよさそうです。

純リンゴ酢

| 用途 | 調理・飲用 |

| 該当商品 | 純リンゴ酢(ミツカン)、トップバリュ 純りんご酢(イオン)、美濃有機純りんご酢(内堀醸造)など |

| 栄養成分 | 酢酸、リンゴ酸、クエン酸 |

| 効果 | 血糖値の抑制、高血圧予防、腸内環境の改善、ダイエット、抗酸化作用、コレステロール値の低下 |

- 酸味が強いため、飲用する場合は水や炭酸水などで5〜10倍に薄める

- 食前や食中に摂取するのがおすすめ

- 1日あたり大さじ1〜2杯(15〜30ml)が目安

リンゴ酢

| 用途 | 調理・飲用 |

| 該当商品 | リンゴ酢(ミツカン)、樽熟りんご酢(カネショウ)、りんご酢(内堀醸造)など |

| 栄養成分 | 酢酸、リンゴ酸、クエン酸 |

| 効果 | 血糖値の抑制、高血圧予防、腸内環境の改善、ダイエット、抗酸化作用、コレステロール値の低下 |

- 飲用する際は水や炭酸水で薄める

- 1日大さじ1〜2杯(15〜30ml)が目安

リンゴ酢ドリンク

| 用途 | 飲用 |

| 該当商品 | まろやかリンゴ酢(ミツカン)、はちみつりんご酢ダイエット(タマノイ)、りんごのお酢(伊藤園)など |

| 栄養成分 | クエン酸、りんご酸(酢酸を含む商品もあり) |

| 効果 | 低カロリー(他のジュースと比べて) |

- 糖分が多いため、間食やリフレッシュ目的で少量楽しむ

- 血糖値が気になる人やダイエット中の人は控えめに

- 1日コップ1杯(200ml程度)を目安に

リンゴ酢とほかのお酢(穀物酢や黒酢)の違い

酢には原料や製造方法によってさまざまな種類がある。リンゴ酢は果物由来のフルーティーさが特徴で、穀物酢や黒酢とは性質が異なる。酢酸による効果はどれも期待できるが、原料によって健康・美容への働きが少し異なる。

| リンゴ酢 | 穀物酢 | 黒酢 | |

| エネルギー(100gあたり) | 27kcal | 25kcal | 46kcal |

| 1日の目安摂取量 | 大さじ1〜2杯(15〜30ml) | 大さじ1〜2杯(15〜30ml) | 大さじ1〜2杯(15〜30ml) |

| たんぱく質 | 0g | 0.3g | 1.1g |

| 脂質 | 0g | 0g | 0.0g |

| 炭水化物 | 8.0g | 7.0g | 11.4g |

| 糖質 | 0.5〜1g | 0.2〜0.5g | 1〜2g |

| 食物繊維 | 0g | 0g | 0g |

| 主な効果・役割 | 血糖値・腸内改善効果が期待でき、美容・健康志向向け | 消化の促進や、食品を保存する効果があり、一般家庭用の酢として万能 | アミノ酸が豊富に含まれており、疲労回復や美容効果が期待できる |

| 主な違い |

原料はりんご フルーティでまろやか |

原料は米・小麦など穀物 酸味が強くツンとした香りがある |

原料は玄米など コクが深くてまろやか |

監修者:金丸

それぞれの使いやすさについては、人の好みによって分かれます。まろやかでクセが少ないリンゴ酢や黒酢は調理や飲用として使いやすく、穀物酢はツンとした刺激が強いと感じる人も多いと思います。

検証者:吉田

穀物酢をドリンクとして、水で割って飲むのは酸味が強くてできませんでした。黒酢も飲用として使えますが、リンゴ酢の方が味わいがマイルドで飲みやすかったです。

自家製リンゴ酢シロップの作り方

- りんご… 1個

- 氷砂糖… 200g

- 穀物酢…300cc

監修者:金丸

リンゴ酢はアルコール発酵と酢酸発酵を経て作られるため、自宅で純リンゴ酢をつくることは難しいです。しかし、リンゴと酢をつかった健康ドリンク「リンゴ酢シロップ」であれば、自宅で簡単につくれます。

STEP1:りんごを切る

りんごをよく洗い水分を拭き取ったら、芯を取り除き一口大に切る。

- 有機栽培のりんごを使うのがおすすめ

- よく洗い皮ごと漬け込む

検証者:吉田

皮ごと使う・ざっくり大き目に切ることで、仕上がりの風味も濃く感じられました。すぐ酸化してしまうので、事前に漬け込む瓶を用意しておくようにしましょう。

監修者:金丸

りんごの皮にはポリフェノールや食物繊維が豊富に含まれています。できるだけ皮ごと漬けることで抗酸化サポートにもつながります。

STEP2:リンゴと氷砂糖を交互に入れる

煮沸消毒した保存瓶にりんごを半量入れ、氷砂糖を半量入れる。そして、残りのりんご、氷砂糖を入れる。

- 雑菌の繁殖を防ぐため、氷砂糖の量を減らさない

- 先にりんごを入れ、りんごが酢の表面に浮き上がるのを防ぐ

- りんごと氷砂糖を交互に入れることで、砂糖が均等に溶けやすくなる

検証者:吉田

層になるように交互に入れると見た目もきれいになります。保管時に氷砂糖が溶けていく過程を見るのも楽しみのひとつになります。

監修者:金丸

氷砂糖の量を減らすと発酵が不安定になり、雑菌繁殖のリスクが高くなります。糖分を控えたいところですが、衛生管理も優先するようにしてください。

STEP3:穀物酢を入れ、冷暗所か冷蔵庫で保管

最後に穀物酢を入れる。涼しい場所または冷蔵庫に保管する。1〜2週間ほど経って、りんごがシワシワになってきたら完成。

- 1日1回瓶を逆さまにして戻し、中身を混ぜる

- しっかり蓋を閉め、密閉状態にする

- 砂糖と酢を使用しているため長期保存が可能

- 利用時は唾液が入らないように注意する

検証者:吉田

毎日瓶を返す作業はちょっとした日課になって、完成を待つ時間も楽しくなってきます。蓋が空いていると酸化が進みますので、よく注意した方がよさそうです。毎日スプーンでかき混ぜるのもよさそうです。

監修者:金丸

混ぜることで全体に味が均一になりますが、清潔な状態を保つことが重要です。清潔なスプーンを使用し、雑菌が入らないようにしましょう。また、飲む際に生姜をすりおろして炭酸水や水と一緒に入れるなどのアレンジを加えるのもおすすめです。

リンゴ酢を使ったレシピ

- リンゴ酢ヨーグルト

- リンゴ酢のドレッシング

- リンゴ酢のピクルス

リンゴ酢ヨーグルト

| エネルギー | 約140 kcal |

| 食材 |

プレーンヨーグルト…100g はちみつ…大さじ1 りんご酢…小さじ1 ブルーベリー…15g |

| 調理時間 | 約3分 |

| 食材の購入場所 | コンビニやスーパー |

| 費用目安 | 約120円 |

| タンパク質※P | 3.8g |

| 脂質※F | 3.0g |

| 炭水化物※C | 24.3g |

| PFCバランス(※1) | 10.8%(P):19.6%(F):69.6%(C) |

※1:PFCバランスは1食ごとに完璧を目指す必要はなく、1日や数日単位で整っていればOK(レシピはあくまで一例として)。

- ヨーグルトの乳酸菌+りんご酢で腸内環境をサポート

- はちみつの甘さで酸味が和らぎ食べやすい

- ブルーベリーのポリフェノールで抗酸化作用もプラス

レシピ

|

1.ヨーグルトにリンゴ酢とはちみつを加える |

|

2.少し混ぜる |

|

3.ブルーベリーをのせる |

検証者:吉田

朝食に取り入れるとスッキリして一日を始められます。ヨーグルトのまろやかさとはちみつの甘みで酸味がちょうどよく、継続しやすいのが特徴です。

監修者:金丸

乳酸菌と酢酸を同時に摂れるため、腸内環境改善や免疫サポートに効果的。甘みを抑えたい・糖質を抑えたい場合ははちみつの量を調整してください。

リンゴ酢のドレッシング

| エネルギー | 約229 kcal |

| 食材 |

りんご酢…大さじ2 オリーブオイル…大さじ2 塩…小さじ1/2 こしょう…小さじ1/2 |

| 調理時間 | 約1分 |

| 食材の購入場所 | コンビニやスーパー |

| 費用目安 | 約65円 |

| タンパク質※P | 0.1g |

| 脂質※F | 24.1g |

| 炭水化物※C | 2.7g |

| PFCバランス(※1) | 0.2%(P):94.3%(F):5.5%(C) |

※1:PFCバランスは1食ごとに完璧を目指す必要はなく、1日や数日単位で整っていればOK(レシピはあくまで一例として)。

- 酢の酸味とオリーブオイルのコクでシンプルながら万能

- サラダやマリネに活用できる

- 塩分は少なめでも風味が引き立つ

レシピ

|

1.ボウルに材料を入れる |

|

2.よくかき混ぜる |

検証者:吉田

市販のドレッシングよりさっぱりしていて、野菜の食感や味わいを感じやすかったです。オイルと酢の比率を調整して、好みのドレッシングを作ってみるのも楽しそうです。

監修者:金丸

オリーブオイルは不飽和脂肪酸を含むため、悪玉コレステロールを抑える働きが期待できます。減塩を意識する場合は塩を少なめにし、ハーブやスパイスで風味を補うのがおすすめです。

リンゴ酢のピクルス

| エネルギー | 約420kcal |

| 食材 |

きゅうり…1本 にんじん…1本 パプリカ(赤・黄)…各1個 セロリ…1本 リンゴ酢…200ml 水…200ml 砂糖…60g 塩…小さじ4 ローリエ…2枚 |

| 調理時間 | 約30分(漬け込みに半日ほど必要) |

| 食材の購入場所 | スーパー |

| 費用目安 | 約620円 |

| タンパク質※P | 5.7g |

| 脂質※F | 1.1g |

| 炭水化物※C | 102g |

| PFCバランス(※1) | 5%(P):2%(F):93%(C) |

※1:PFCバランスは1食ごとに完璧を目指す必要はなく、1日や数日単位で整っていればOK(レシピはあくまで一例として)。

- 野菜と一緒に摂取することでビタミン・ミネラルが摂れる

- 酢と砂糖で保存性が高まる

- 彩りも豊かで食卓を華やかにする

レシピ

|

1.きゅうり、にんじん、パプリカ・セロリは容器の長さに合わせて棒状に切る |

|

2.鍋にリンゴ酢・水・砂糖・塩・ローリエを入れて沸騰させる |

|

3.沸騰したら、切った具材を入れる |

|

4.調味液が冷えたら、野菜を漬け込み冷蔵庫で半日以上漬け込む |

検証者:吉田

自家製ピクルス作るのは少し難しいですが、シャキッとした食感が残っていて箸休めのおかずとしてちょうどよかったです。彩りも鮮やかで食欲がわくため、冷蔵庫に常備しておくと便利そうです。

監修者:金丸

リンゴ酢の酢酸と野菜の食物繊維を一緒に摂れるので、腸内環境改善に役立ちます。砂糖を控えたい人は半量にしても漬け込み可能ですが、その場合は保存期間を短めにしましょう。

リンゴ酢のデメリットってある?

リンゴ酢は健康や美容に役立つ一方で、強い酸性を持つため摂取の仕方を誤ると体に負担をかける可能性も。特に以下の点には注意が必要しよう。

過剰摂取によるリンゴ酢のデメリット

| 消化器官への影響 | リンゴ酢の1日の目安量は大さじ1〜2杯(15〜30ml)程度。これ以上摂取すると、胃酸過多を引き起こしたり、胃や腸といった消化器官に負担に |

| 歯への影響 | 酢の酸性成分は歯のエナメル質を溶かすリスクも。必ず水や炭酸水などで薄めて飲むことが大切 |

| 栄養バランスへの影響 | 過剰に摂取すると、カリウム不足や骨密度の低下を招く可能性がある。インスリン感受性の低下といったリスクも指摘されている。 |

監修者:金丸

持病を持つ方や薬を服用している方は、薬の作用に影響を及ぼす場合があるため医師に相談の上でリンゴ酢を取り入れるようにしましょう。

リンゴ酢に関するQ&A

寝る前にリンゴ酢を飲んでも大丈夫?

A:基本的には大丈夫ですが、胃酸の逆流に注意しましょう。

監修者:金丸

寝る前のリンゴ酢摂取は、飲みすぎなければ基本的には大丈夫です。ただし、寝る直前のタイミングは注意が必要で、人によっては胃酸が上がってきてしまう可能性があります。胃酸の逆流が起こりやすいタイプの人は、胸焼けなどが生じる場合があります。逆流のリスクを踏まえて、できるだけ寝る1時間前までに飲むようにしてください。

比較的飲みやすいリンゴ酢は?

A:リンゴ酢ドリンク(清涼飲料水)は飲みやすいが、あまり健康効果は期待できない。

監修者:金丸

リンゴ酢飲料は飲みやすく製造されていますが、食品カテゴリでの分類は純リンゴ酢と異なります。そのため、健康効果が目的であれば純リンゴ酢を割って飲むのがおすすめ。また、市販で売られているリンゴ酢飲料は糖質や添加物が含まれているケースも多いので注意しましょう。

リンゴ酢の賞味期限はどれくらい?

A:未開封なら2年程度、開封後は冷蔵保管で半年程度。

監修者:金丸

具体的な賞味期限はメーカーによって異なるため、商品に記載されている期限を守りましょう。

リンゴ酢の保存方法は?

A:開封後は密封して涼しいところに保存する。

監修者:金丸

開封後は密封して涼しいところに保存しましょう。特に注意すべき点は雑菌の繁殖です。口をつけたスプーンを入れないことや、容器をしっかりと締めることが大切。衛生管理をしっかりおこなうことで、賞味期限一杯まで保存できます。

1995年給食会社に入社し、給食管理、レシピ開発などの業務に携わる。出産を機に退職し、育児中は特定保健指導員として生活習慣改善の支援をしながら、料理教室を主宰し、地域で食育活動を広げる。

2020年に分子栄養学認定カウンセラー取得。オーソモレキュラーの特徴である個体差を重視した栄養指導でダイエット、体調不良改善のカウンセリングを行う。コロナ禍を機にオンラインにて、料理教室、栄養講座、社内研修などに関わる。

オンライン料理教室「4品×4人分作れる!管理栄養士のカラダが喜ぶ絶品おうちごはん」は、3年間で受講者1900人を超える。

執筆活動は、WEB媒体にレシピ・コラムの掲載、会員誌、ムック本など。料理のプロが教えるサイトE・レシピに料理家登録して866人のファンを集める。野菜とスパイスを活用したレシピに定評がある。

【資格】

・管理栄養士

・分子栄養医学研究会 認定指導カウンセラー

・臨床分子栄養医学研究会 PNTトレーナー

・ナチュラル&ミネラル食品アドバイザー

・食生活アドバイザー2級(FLAネットワーク協会認定)

・国際薬膳食育師3級(国際薬膳食育学会認定)

・スパイスコーディネーターマスター(SCA認定)