生活リズムが乱れると、眠気やだるさ、集中力の低下など、日常生活や仕事にさまざまな悪影響が出る。また、不規則な生活が続くと、体調不良や精神的な不調につながることも少なくない。本記事では、生活リズムの基本的な考え方や、乱れるおもな原因を解説するとともに、自分の生活リズムを確認できるチェックリストも紹介。

さらに、生活リズムを整えるための具体的な方法や、整えることによるメリットまで幅広く取り上げる。

この記事の監修者

古谷 彰子さん

博士(理学) 管理栄養士

そもそも生活リズムとは?

「生活リズム」とは、体内時計に影響される社会的・行動的なリズムのこと。生活リズムの「生活」とは、寝る・起きる・食事をする・運動するなどの日常の基本的な行動を表す。つまり、体内時計が乱れると、生活リズムも崩れてしまう。

「体内時計」とは、私たちが24時間の生活を送れるよう調整してくれる、身体の中にあるタイマーのような機能のこと。脳の視交叉上核が中枢となり、全身の時計遺伝子に対して「朝だよ」と知らせて、朝から活動できるシグナルを全体に送ってくれるのが体内時計の働きである。

体内時計が整い、生活リズムが安定すると、毎日同じような時間に眠くなり、目が覚め、必然的に同じ時間に食事をとるようになる。これが「規則正しい生活」である。

| 体内時計 | 1日24時間の体内リズムを調整する働き |

| 生活リズム | 日常の基本的な社会的・行動的リズム |

| 規則正しい生活 | 睡眠・食事など毎日一定サイクルの生活 |

生活リズムが乱れるおもな要因

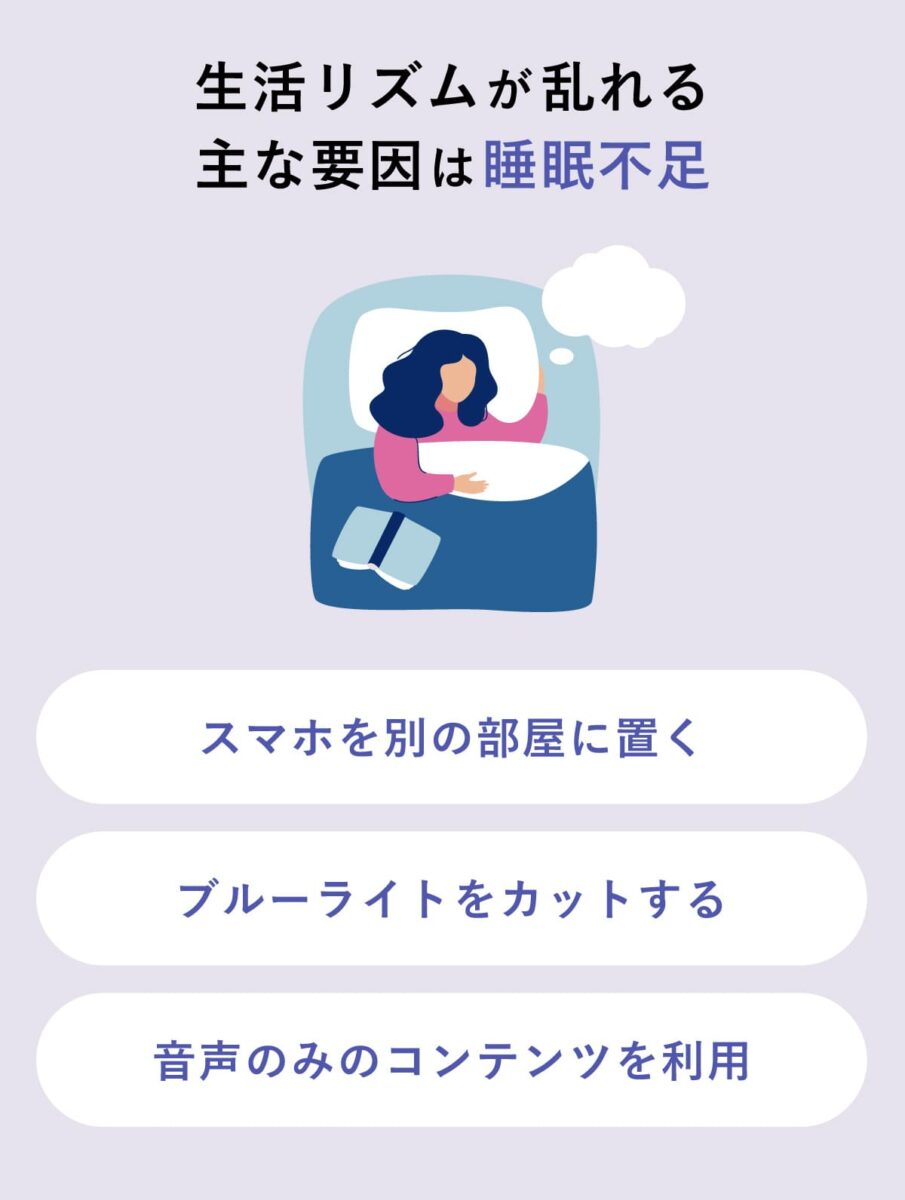

生活リズムが乱れるおもな要因としては、睡眠・食事・ストレスがあげられる。中でも睡眠は、生活リズムを整えるうえでとくに重要。普段の睡眠環境やスマートフォンの使い方など改めて見直してみよう。

- 睡眠不足

- 不規則な食事

- ストレスによる過緊張

睡眠不足

生活リズムが乱れる要因として多いのが、睡眠不足。とくに勤務時間が不規則な職業の方は、昼と夜のサイクルが乱れやすく、昼夜逆転の生活になりやすい。スマートフォンの光も睡眠に悪影響を及ぼすので注意が必要。就寝時の明るい室内灯やブルーライトが、睡眠を促すホルモンである「メラトニン」の分泌を阻害するということが研究からも明らかとなっている。

就寝時は、スマートフォンを別の部屋に置くなど、物理的に触れない状況をつくるのがおすすめ。それが難しい場合は、ブルーライトカットシートを貼ってみたり、音声のみのコンテンツを選択したりと、できるだけ目への刺激を減らす工夫をしてみよう。

以下のポッドキャストでは「朝までぐっすり眠れない人」に向けて、人気声優の黒田崇矢さんが優しい低音ボイスで再び眠りへと導いてくれる番組を配信。

不規則な食事

食事の時間が不規則になることも、生活リズムの乱れにつながる。とくに、遅い時間の夕食やカフェイン・アルコールの摂取は、夜型の生活を招く要因となりやすい。その結果、睡眠不足を招く悪循環となる。

ストレスによる過緊張

ストレスも生活リズムに大きく影響を与える。ストレスや緊張状態が続くと、交感神経が優位になり、興奮状態となって寝つきが悪くなってしまう。就寝前はなるべくリラックスできる環境を整えよう。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

忙しい毎日に「アミノ酸」

仕事に家事に、気づけば1日があっという間。忙しく身体を動かした日や、栄養バランスが乱れがちな日が続くと、なんとなく寝つきが悪かったり、疲れが取れにくかったりすることも。そんなふうに自分のリズムを整えたくなるとき、生活の中で少し意識してみたくなる存在の1つが「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

身体を動かす日も、食生活が気になるときも、夜ゆっくり休みたいときも。アミノ酸は、そんな毎日を陰ながら支えている成分の1つ。毎日を自分らしく過ごすためのひとつの工夫として、生活の中に取り入れてみては。

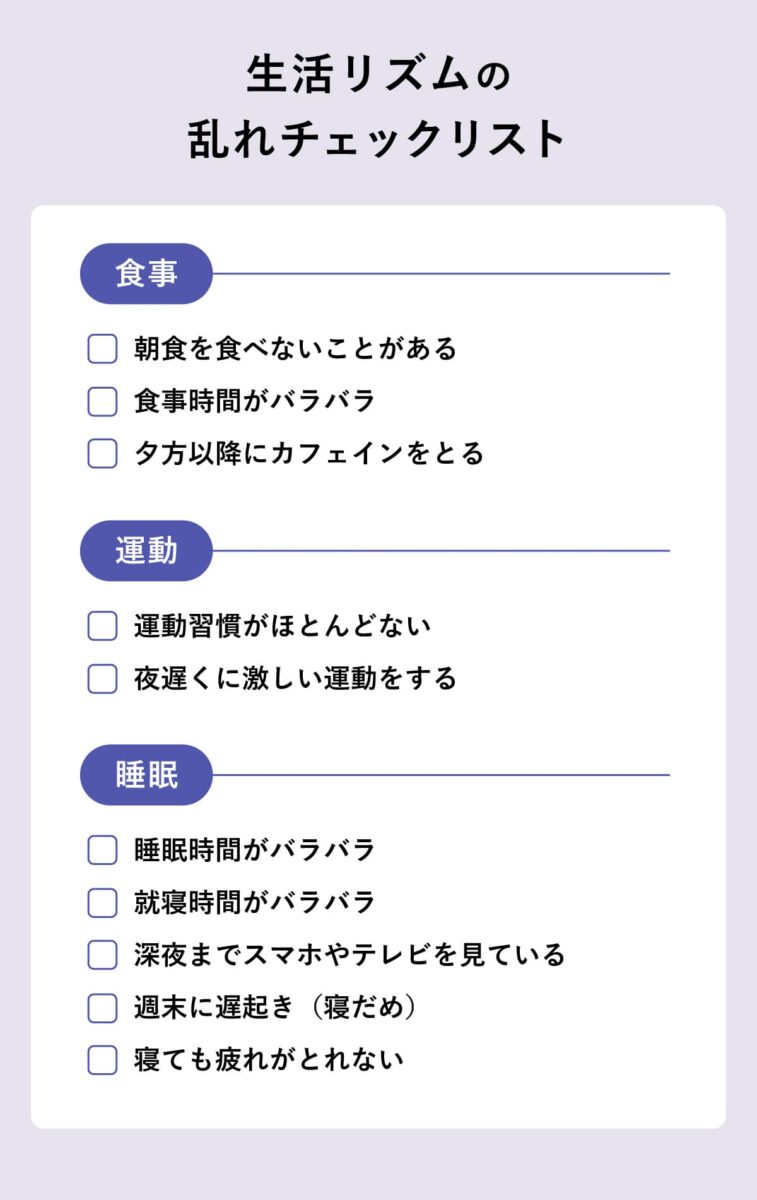

生活リズムの乱れを確認するチェックリスト

気になる自分の生活リズムの乱れをチェック!この中で1つでも当てはまるところがあったら、その習慣が生活リズムを乱す要因になる可能性があるかも。自分なりの原因を探り、改善できそうなポイントを変えることから取り組んでいこう!

【食事について】

□朝食を食べないことがある

□食事時間がバラバラ

□夕方以降にカフェインをとる

【運動について】

□運動習慣がほとんどない

□夜遅くに激しい運動をする

【睡眠について】

□睡眠時間がバラバラ

□就寝時間が違う

□深夜までスマートフォンやテレビを見ている

□週末に遅起きをする(寝だめ)

□寝ても疲れがとれない

【生活について】

□朝日を浴びることが少ない

□昼間に日光を浴びない

生活リズムが乱れることによる悪影響

生活リズムの乱れは、最初はだるさや頭痛などの軽い不調として現れるが、放っておくと自律神経のバランスが崩れ、心身にさまざまな影響を及ぼす。

| 代表的な症状 | 例 |

| 心身の不調 | 頭痛、だるさ、気分の落ち込み など |

| 睡眠障害 | 寝つきが悪い、夜中に目覚める、睡眠の質の低下 など |

| PMS(月経前症候群) | イライラ、不安、落ち込み、腹痛、頭痛、胸の張り、むくみ など |

とくに女性は、生活リズムの乱れがPMSの悪化に関係する可能性が指摘されている。また、これらの代表的な症状のほかにも、食欲の変化、自律神経の乱れ、免疫力の低下、アレルギー症状の悪化なども生活リズムの乱れが関係している可能性がある。

すべての不調がすぐに改善するわけではないが、生活リズムを整えることは予防や回復の第一歩。早めの見直しが深刻な健康問題を防ぐ鍵となる。

生活リズムを整える方法

ここでは、生活リズムを整える方法を「睡眠・入浴・食事」の観点から解説していく。

- 就寝環境を工夫する

- 就寝の2時間前に入浴する

- 起床後1時間以内に朝食を食べる

- 睡眠負債は分割返済する

就寝環境を工夫する

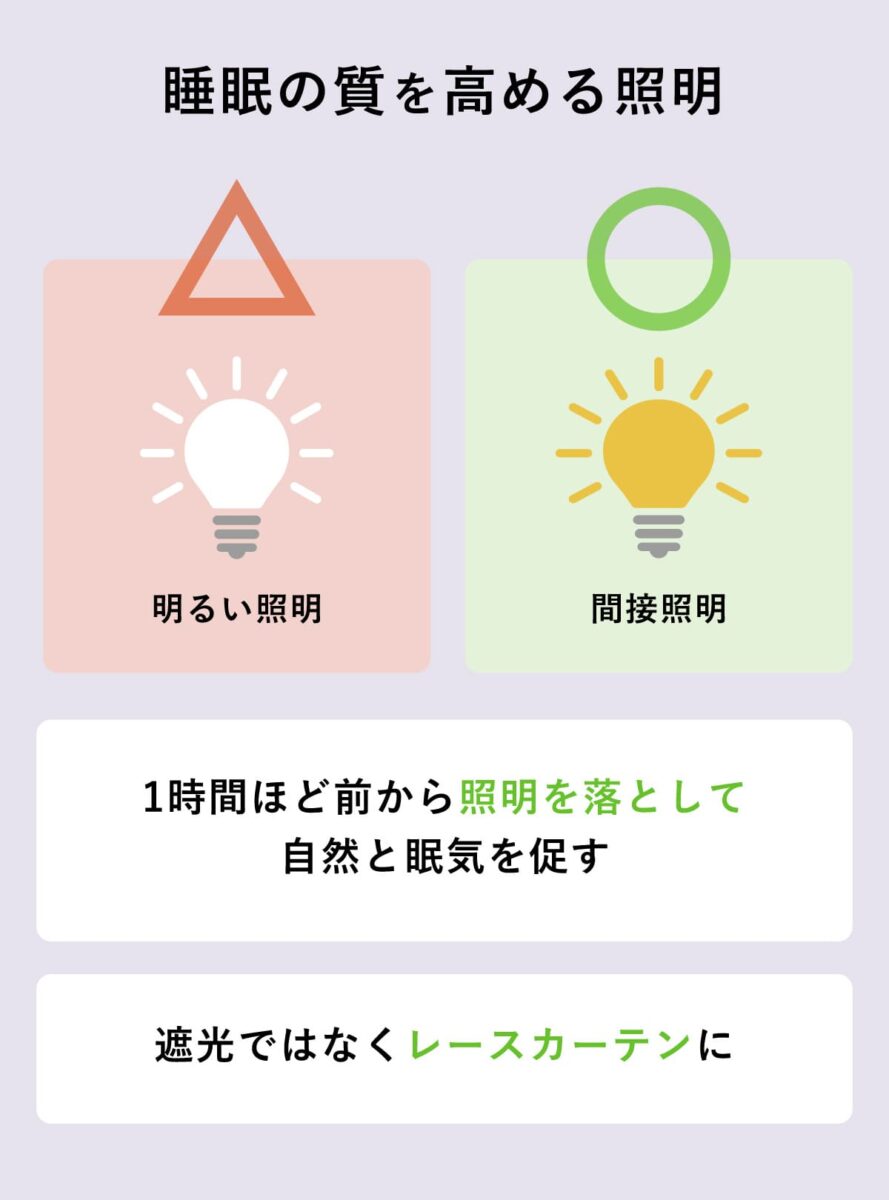

生活リズムを整えるうえで、就寝環境の工夫は効果的で取り入れやすい方法の1つ。とくに、夜の照明を変えるのは実践しやすくおすすめ。明るい照明から間接照明に変更するだけで、活動パフォーマンスが落ちて自然と眠気を促すことができる。就寝時間の1時間前くらいから間接照明に切り替え、「そろそろ眠る時間だ」と身体に知らせる準備をしよう。

早起きの習慣を身につけたいとき、つい朝のアラームに注目しがちだが、実は夜の過ごし方が大切。就寝直前ではなく、1時間ほど前から照明を落とし、心身をリラックスした状態にすることでスムーズに眠りにつきやすくなる。

また、朝の目覚めをよくするために、遮光カーテンではなくレースカーテンに変えるのも1つの工夫。自然光が差し込むことで、無理のない自然な目覚めが期待できる。

就寝の2時間前に入浴する

入浴のタイミングは、質のよい睡眠や生活リズムを整えるうえで重要なポイント。とくに、就寝の2時間ほど前に湯船に浸かって身体を温めることで、その後の自然な体温の低下が眠気を誘い、深い睡眠につながりやすくなる。

ただし、湯温は熱すぎると交感神経が刺激されて覚醒してしまうため、ぬるめのお湯でリラックスできる入浴が理想的。は熱めのシャワーで身体を目覚めさせ、夜はぬるめの入浴で心身を落ち着かせる。

起床後1時間以内に朝食を食べる

起床後1時間以内に朝食を摂ることを心がけよう。体内時計が整いやすいとされているため、起きたらできるだけ早めに食事をとることが重要。とくに朝は、体内時計に働きかけるたんぱく質を意識して摂ると、身体が内側から目覚めやすくなり、生活リズムの安定につながる。

また、前日の夜に食べすぎると朝の食欲が落ちやすくなるため、夕食は腹八分目に抑えるといい。朝の過ごし方は、1日全体の気分を左右し、生活の質やメンタル面に大きく影響する。

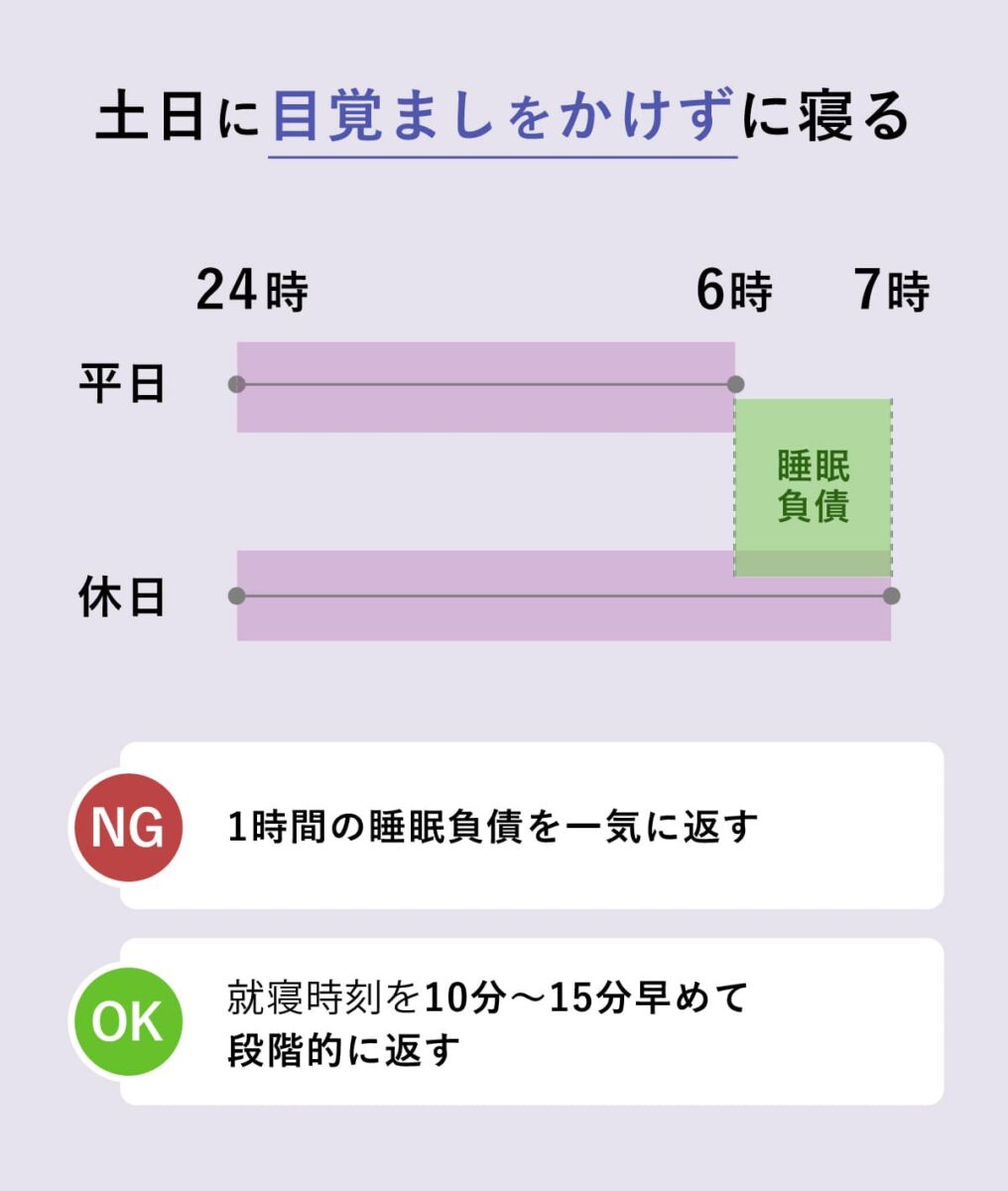

睡眠負債は分割返済する

休みの日にアラームをかけずに寝て、普段より1時間多く眠っていた場合、その分が「睡眠負債」と考えられる。この睡眠負債を1週間単位で割り、分割返済していくのも睡眠不足の解消法として実践的。

たとえば、1時間であれば、毎日10〜15分だけ就寝時間を早めることで、身体への負担を抑えながら不足分を補える。週単位での調整により、無理のない範囲で体内時計をリセットし、生活リズムを整えることが可能になる。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

睡眠リズムを整えたいときに「アミノ酸」

仕事・家事・育児…。やることが多く、気がつけば寝るのが遅くなってしまう。そんな日々が続くと、寝つきが悪い、朝起きてもすっきりしないといった感覚に悩むことも。そんな毎日を見直す方法として、「アミノ酸」を意識してみるのも1つの選択肢。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

「最近よく眠れない」「なんとなく朝がだるい」そんなときは、1日の終わりにリセットする時間を意識的に持ってみるのもひとつの方法。毎日を忙しく駆け抜けるからこそ、1日の終わりに自分のリズムを整えるきっかけとして、アミノ酸を味方にしてみては。

生活リズムを整えるメリット

生活リズムを整えることによるメリットは、体内外にさまざまなメリットがある。

- 美容に嬉しい効果

- 腸内環境の改善

美容に嬉しい効果

生活リズムが整うと、免疫力や集中力が高まるだけでなく、肌荒れの改善にもつながる。実際の研究で、睡眠時間の長さを8時間と6時間で5日間続けて比較してみたところ、睡眠不足の人はしわ・しみ・目の下のクマが増え、肌の状態が悪化することが研究で明らかになっている。

また、この研究では、外見の変化だけでなく、メンタルヘルスが改善し、自己肯定感が向上する傾向も報告されていることから、生活リズムが整い、きちんと睡眠がとれていることは、外見的な容姿だけでなくメンタルにも大きく密接しているといえる。

参照:科学系YouTubeチャンネル『AsapSCIENCE』

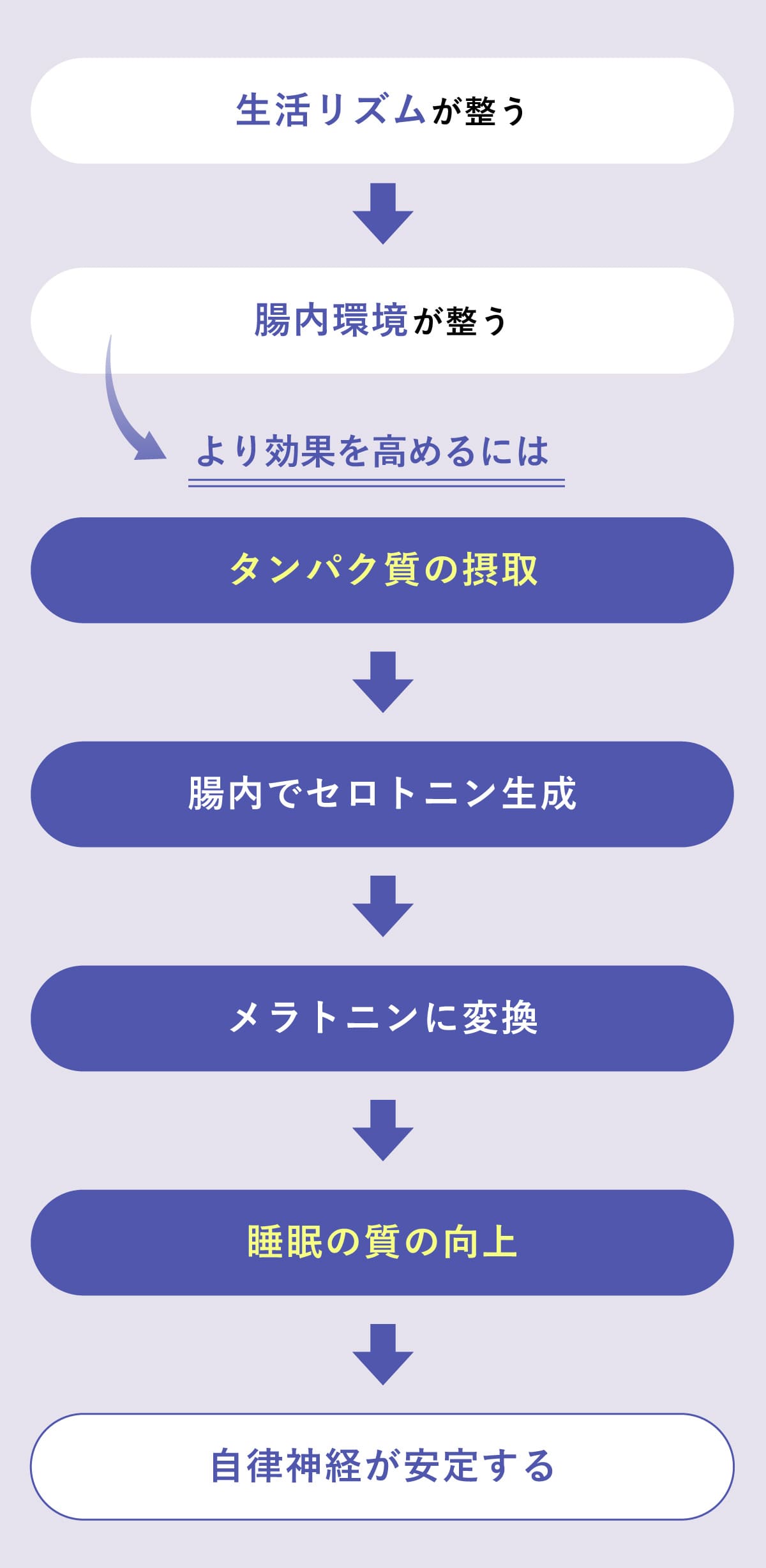

腸内環境の改善

身体の内側にもメリットがあり、睡眠や規則的な生活が腸内環境によい影響を与えたり、自律神経のバランスも安定しやすくなることがわかっている。ここで鍵となるのが、朝のたんぱく質摂取の重要性。

たんぱく質に含まれるアミノ酸の1つであるトリプトファンは、腸内でセロトニンを生成する原料となり、セロトニンは夜になるとメラトニン(別名「睡眠ホルモン」)へと変換される。このとき、腸内環境が整っていると、メラトニンの生成が促進され、睡眠の質を向上させる効果が期待できる。

朝のたんぱく質摂取は、夜の良質な睡眠につながる重要なサイクルを形成しているのである。

生活リズムは、睡眠、食事、運動、すべてがつながって成り立っています。どこか1つからでも改善することで、やがてすべてのサイクルがよい方向に回り始め、あなたの生活リズムがうまくまわり始めるきっかけになるはず。

まずは自分にとって取り組みやすいポイントを見つけ、生活リズムを整えて健康的な生活を送りましょう!

博士(理学) 管理栄養士

愛国学園短期大学 家政科 准教授、早稲田大学 ナノライフ創新研究機構 招聘研究員、(株)アスリートフードマイスター 認定講師、発酵料理士協会特別講師としても勤務。

「時間」という観点から、医学・栄養学・調理学の領域にアプローチすることを専門とする。科学的根拠を基にしたライフスタイルへのアドバイス、実体験を基にした食育活動や講演活動、料理教室も開催している。『食べる時間を変えるだけ! 知って得する時間栄養学』(宝島社/2022)、『10時間空腹リセットダイエット』(主婦の友社/2023)、他多数の書籍を執筆。

【所属】

愛国学園短期大学 家政科 准教授

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 招聘研究員

あきはばら駅クリニック 非常勤管理栄養士

アスリートフードマイスター認定講師

発酵料理士協会特別講師