東京2020パラリンピックを契機に高まったパラスポーツへの注目。その意義は単なるスポーツの枠を超え、共生社会の実現に向けた重要な役割を担っている。東京都では、「パラスポーツ体験プログラム」や「街なかパラスポット」などを通じて、身近な場所で都民がパラスポーツに触れる機会を創出。その活動を通じて見えてきたのは、パラスポーツが持つ可能性と、それを通じた意識変革の確かな手応え。今回はスポーツ総合推進部パラスポーツ課の齋藤さん・大和さんにお話を伺った。

齋藤 崇さん

東京都スポーツ推進本部 スポーツ総合推進部 パラスポーツ課 事業推進担当 課長代理

大和 由美さん

東京都スポーツ推進本部 スポーツ総合推進部 パラスポーツ課 大会・観戦推進担当

群馬県出身。高校まではバスケットボール部に所属し、体育教師になることを夢みていた。ファッション業界で働いていたが、2020年のコロナ禍で会社が倒産し、人生が一変。「東京2020パラリンピック」で車いすバスケットボールを観戦し、パラスポーツの魅力に惹かれて2024年に都庁職員となり、パラスポーツ体験プログラムの業務に携わっている。現在はパラスポーツの大ファンとして、都民の皆様に同じ体験をしてもらうべく邁進している。

〇本記事のリリース情報

【掲載情報】ウェルビーイングメディア「Wellulu」にTEAM BEYONDで取り組んでいるパラスポーツ体験会について取材を受けました

目標は8割!東京都民の「パラスポーツ関心度」は高い?

誰もがスポーツを楽しめる機会を提供している

── 東京都として、どのようにパラスポーツの振興に取り組まれているのでしょうか?

齋藤さん:東京都では、パラスポーツの振興を重要な政策課題として位置づけ、「未来の東京戦略」に基づく取り組みを推進しています。とくに2030年に向けて、二つの明確な目標を掲げています。

一つ目は、障害のある都民のスポーツ実施率を50%まで引き上げること。パラスポーツの機会・場の拡大などの継続した取組により、誰もが自分に合った形でスポーツを楽しめる環境づくりを目指すもので、障害の有無に関わらずスポーツを楽しめる環境の整備に取り組んでいます。

二つ目は、都民のパラスポーツへの関心度を80%まで高めること。パラスポーツを通じて共生社会への理解を深め、誰もが違いを認め合いながら、支え合うインクルーシブな社会の実現を目指しています。

── これらの目標に対する現状の進捗についてお聞かせください。

齋藤さん:障害のある都民のスポーツ実施率は現在46%を超えており、目標に向けて着実な進展が見られる一方で、パラスポーツへの関心度については、東京2020パラリンピックに向けて上昇傾向にあったものの、近年は40~50%台を推移しており目標まで道半ばというのが現状です。興味や関心を喚起して、それを持続的なものにしていくために、体験会や観戦会、イベントの拡充など、さまざまな施策を展開しているところです。

イベントを通じてパラスポーツの裾野を広げたい

── これまでの活動を通じて得られた成果や、現在の課題についてお聞かせください。

齋藤さん:私たちのチームではパラスポーツの普及啓発と理解促進に注力しており、体験会という観点では「パラスポーツ体験プログラム」と「街なかパラスポット」という二つの事業を展開しています。

ショッピングモールなど、皆さまの身近な場所で実施している「街なかパラスポット」では、アンケート回答者の9割以上がパラスポーツに「興味をもった」という評価をいただいており、区市町村や大学のイベントなどに出展している「パラスポーツ体験プログラム」でも、アンケート回答者の8割以上が「今後も参加したい」と回答いただいています。このように、パラスポーツへの興味関心を高めるという点では、確かな手応えを感じています。

一方で、体験を通じた「楽しさ」をいかに障害への理解・深化につなげていくかという課題も見えてきました。今後は、パラスポーツ体験を「障害を理解するきっかけ」として、より効果的に活用していく工夫が必要だと考えています。

── プログラムの具体的な内容について教えていただけますでしょうか。

齋藤さん:「パラスポーツ体験プログラム」では、気軽にパラスポーツを体験できるプログラムを提供しています。アスリートによるデモンストレーションや、参加者との交流の機会を積極的に設けています。競技者との交流を通じて、競技の魅力や工夫を深く理解できるようにも心がけています。

「街なかパラスポット」では、商業施設にご協力をいただきながら、新たな試みとして日常生活における障害疑似体験も取り入れました。

商業施設内での車いす買物体験や白杖体験を通じて、移動の課題やバリアフリーの重要性が実感できるプログラムを実施しています。スポーツ体験と生活体験を組み合わせることで多角的な理解が進むのではと期待していますね。

── これまでの実績として、どのくらいの方々が参加されているのでしょうか。

齋藤さん:「パラスポーツ体験プログラム」は、年間を通じて13会場(10自治体・3大学)で展開し、延べ約5,000名の方に実際に体験会に参加いただいています。地域性のあるイベント内での出展のため、老若男女問わず参加いただいています。

「街なかパラスポット」については、令和6年度は8会場で21日間開催しており、延べ1万4千人の来場者を記録しました。ショッピングモールなど商業施設での実施が多いため、ファミリー層を中心に参加いただいています。

身近な場所から共生社会の機運を高める!街なかパラスポット

日常生活の一部としてパラスポーツを知ってもらいたい

──「街なかパラスポット」の概要と、注力されているイベントについて教えていただけますか?

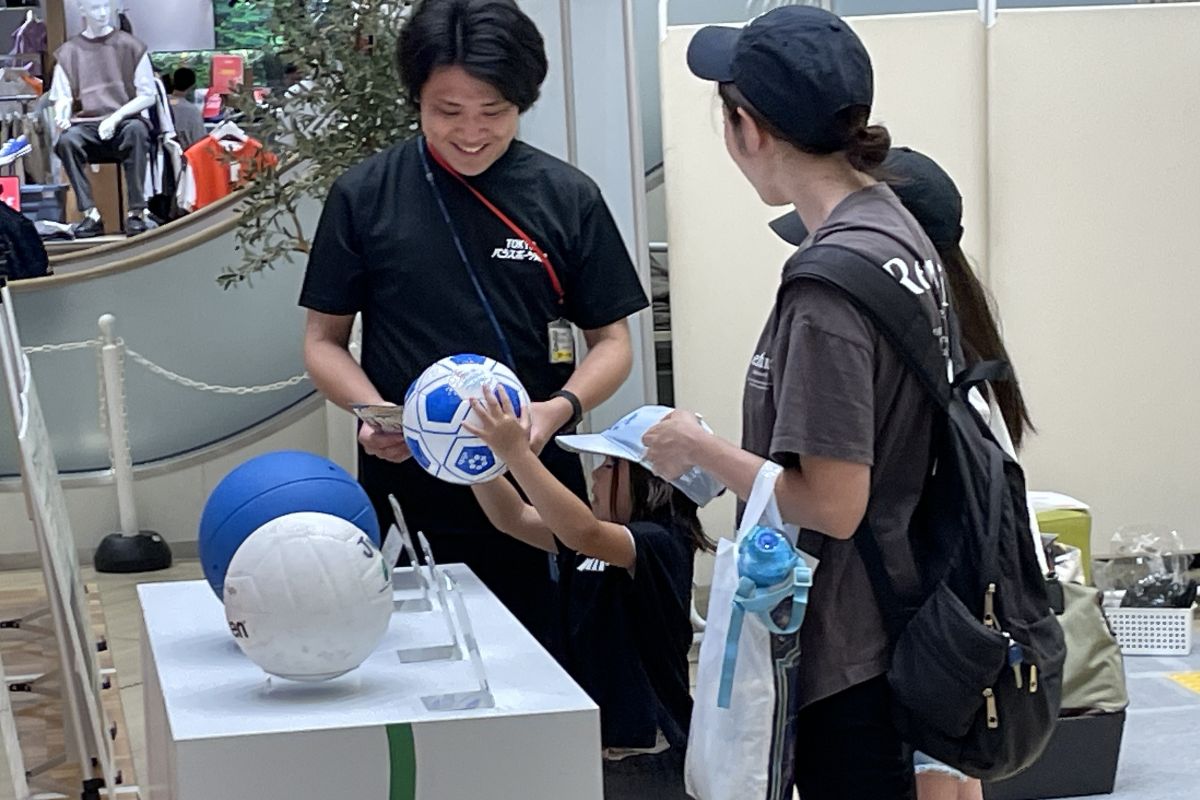

齋藤さん:「街なかパラスポット」は、商業施設やお出かけスポットなど、都民の皆様が日常的に訪れる場所でパラスポーツの体験機会を創出する取り組みです。特別な関心がない方でも、買い物や余暇の延長線上で気軽にパラスポーツに触れていただくことで、自然な形での理解促進を目指しています。

具体的な展開として、パラスポーツ競技の体験会と関連展示の二つを柱に据えています。

体験会では、イオンモールや日本科学未来館、渋谷サクラステージといった、多くの方が集まる場所を会場に選定しています。好評だったコンテンツが「車いすチャレンジ」です。

──「車いすチャレンジ」とはどのようなものですか?

齋藤さん:4つのゲートを車いすで巡り、反応装置にタッチしてタイムを競うゲーム性のある競技です。楽しみながら車いすの操作技術を学び、パラスポーツ、特に車いすを使用する競技の特性や面白さを体感できる内容となっています。

また、実際の買い物シーンを想定した体験プログラムも提供しています。車いすに乗車した状態での買い物を疑似体験することで、商品棚への手の届きやすさや通路の広さなど、バリアフリー環境について具体的に考える機会を提供しているのが特徴です。

──パラスポーツに関する展示もあると伺いました。

齋藤さん:競技用具や「東京2020パラリンピック」の記念品を展示しています。ゴールボールやブラインドサッカー®のボール、聖火リレーのトーチ、表彰式で選手に贈られたビクトリーブーケなどを間近でご覧いただけます。

実際の体験にはまだ踏み出せない方々にも、展示物を見ていただくことでパラスポーツを身近に感じていただけるのではないでしょうか。

──その他の取り組みはありますか?

齋藤さん:昨年度はパリパラリンピックに向けて、パラアスリートへの応援メッセージを募る企画も実施し、SNSを通じた情報発信も行いました。また、一部の会場では、科学技術を活用した障害者サポートツールの展示や体験なども行うなど、体験と展示を組み合わせながら、多角的なアプローチで共生社会への理解を深める取り組みを展開しています。

共感から気づきが生まれる

──実際に体験や展示をご覧になった方々の反応はいかがでしょうか。

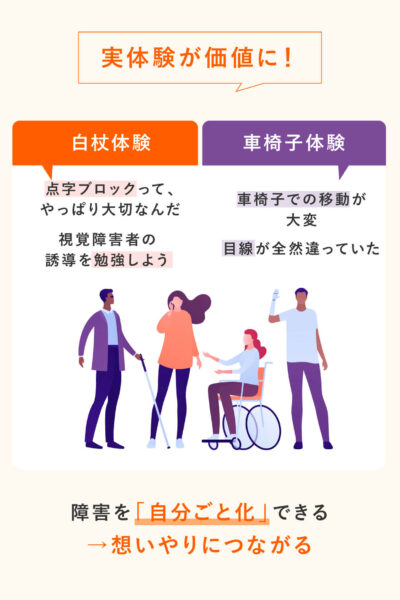

齋藤さん:「街なかパラスポット」では、アンケート回答者の9割以上がパラスポーツに「興味をもった」という評価をいただいております。特筆すべきは、障害理解を深めるための体験コンテンツ、具体的には白杖体験や車いすでの買い物体験などへの評価も高いことです。

参加者からは、車いす体験を通じて「目線の違いに驚いた」「想像以上に手が届かない」といった具体的な気づきの声が多く寄せられています。

視覚障害者の方が使用する白杖体験では、「障害者の気持ちになって物事を考える機会になりました」「目が見えない人がどのように歩いているのかを知ることができました」など、日常生活における課題への理解が深まったという感想をいただいています。

──スタッフの方々も実際に体験されているそうですね。

齋藤さん:私たちは障害を「自分ごと」として理解を深めるよう意識しています。車いすでの買い物体験をすると、普段は何気なく手に取っている商品棚の奥のものに届かないことに気づくんですね。このようにスタッフ自身も新たな発見を得ています。

経験に落とし込むことで、質の高い体験会の運営をはじめ、より細やかな配慮のある会場設営や参加者への共感に基づいたサポートにつながっています。

変える・知る・参加する!「TEAM BEYOND」の価値

3つの視点がベースになっている

──「TEAM BEYOND」プロジェクトについての概要を教えてください。

齋藤さん:「TEAM BEYOND」は、パラスポーツ応援プロジェクトとして2016年11月から開始しており、障害のある人もない人も、企業団体も一緒になって盛り上げていくプロジェクトです。東京2020パラリンピックを契機として始動し、現在もパラスポーツのファン拡大に向けて積極的に展開しています。

──具体的な取り組みを教えていただけますでしょうか。

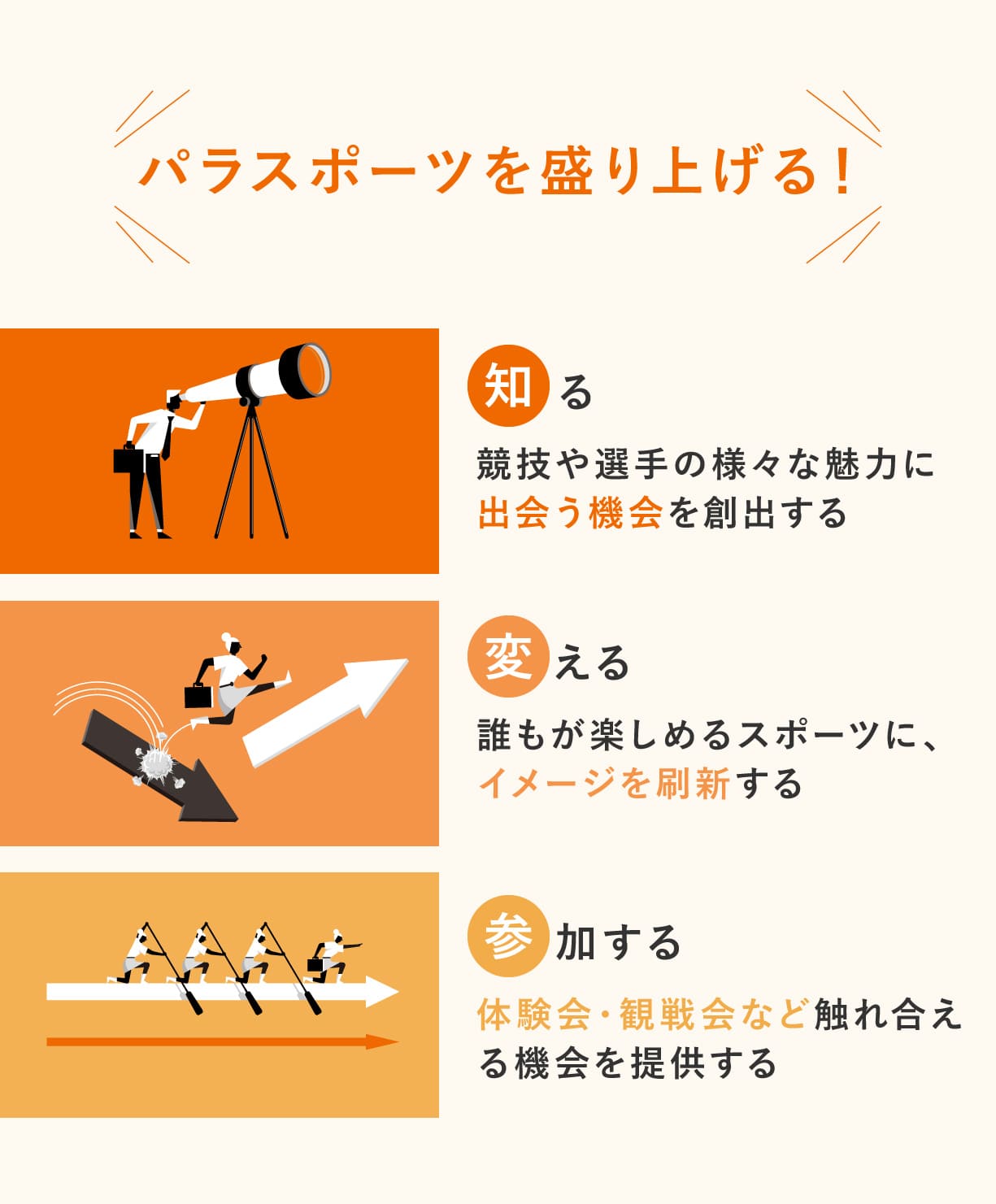

齋藤さん:前提として、パラスポーツを「変える」・「知る」・「参加する」という3つの視点で捉えています。

まず「変える」では、パラスポーツに対する既存のイメージを刷新することを目指しています。障害者の「特別な競技」という固定観念を超えて、誰もが楽しめるスポーツとしての価値を提案しています。「ユニバーサルスポーツ」に捉えられることもあるように、ルールや用具の工夫を通じて、年齢や障害の有無に関係なく楽しめるスポーツとして普及を進めています。

「知る」においては、パラスポーツへの関心の入口となるように多様なプログラムを展開しています。体験会はもちろん、パラアスリートと一緒に走るランニングワークショップや、競技の瞬間を切り取る写真ワークショップなど、さまざまな角度からパラスポーツを「知る」機会を創出しています。

「参加する」では、実践的な体験機会となるようボッチャ大会を開催しています。ボッチャ大会は誰でも参加しやすく、60チーム以上が参加する大規模な大会へと成長し、誰もが気軽に楽しめる競技になりつつありますね。

体験がもたらす新たな気づき

──これまでの体験会で印象的だったエピソードをお聞かせください。

大和さん:私はこの1年間、パラスポーツ体験プログラムを担当してきました。このプログラムの内容は、本格体験、簡易体験、VR等のデジタル体験と三種類の競技体験をしてもらうプログラムとなっています。

実際のアスリートを招いて行う「本格体験」では、競技の迫力に圧倒される場面が多々ありますね。子どもたちが目を輝かせながら「すごい!」と声を上げる瞬間は、私たちにとっても大きな励みとなります。

また、誰でも気軽に参加できる「簡易体験」や最新技術を活用した「VR体験」を通じて、多角的にパラスポーツの魅力を伝える工夫をしています。

──実際の競技を目の当たりにすることで、パラスポーツへの認識が大きく変わるのですね。

大和さん:最初はパラスポーツを特別な競技、特別な人が行うものとして捉えていました。でも、実際に業務を通じて関わることで、競技は一つの競技であり、アスリートは一人のアスリートであると再認識しました。自分自身が無意識に壁を作り出していたことに気がつきました。 実際の競技を目にしたことで、パラスポーツに対する視野が広がり、障害者に対する理解も深まりました。

たとえば車いすバスケットボールのスピード感や戦略性、カヌーの力強いパドル裁きや、アンプティサッカーの片足で競技するスピードと体力。純粋に「アスリートの競技」として魅了される瞬間を、私自身も目の当たりにしました。

子どもたちにとっても、障害の有無を超えパラアスリートへのリスペクトを抱くきっかけになっていると感じます。

──子どもたちの意識変化は、とても意義深いものですね。

大和さん:まさにそこがこのプログラムの大きな目的です。パラスポーツ体験プログラムを通じ、子どもたちがパラスポーツ選手を「すごいアスリート」と認識することで、障害を特別視しない共生意識が芽生えると考えています。

また自治体と連携し、子どもたちがパラスポーツを体験できる環境を作ることで、将来的に共生が当たり前の価値観になることを目指しています。ゲストアスリートとの交流は、私たち運営スタッフにとっても貴重な学びの機会ですね。

強みと障害特性を知ることで多様性を認め合う社会へ

──パラスポーツの体験会を通じて、どのような社会的意義を提供できるとお考えでしょうか。

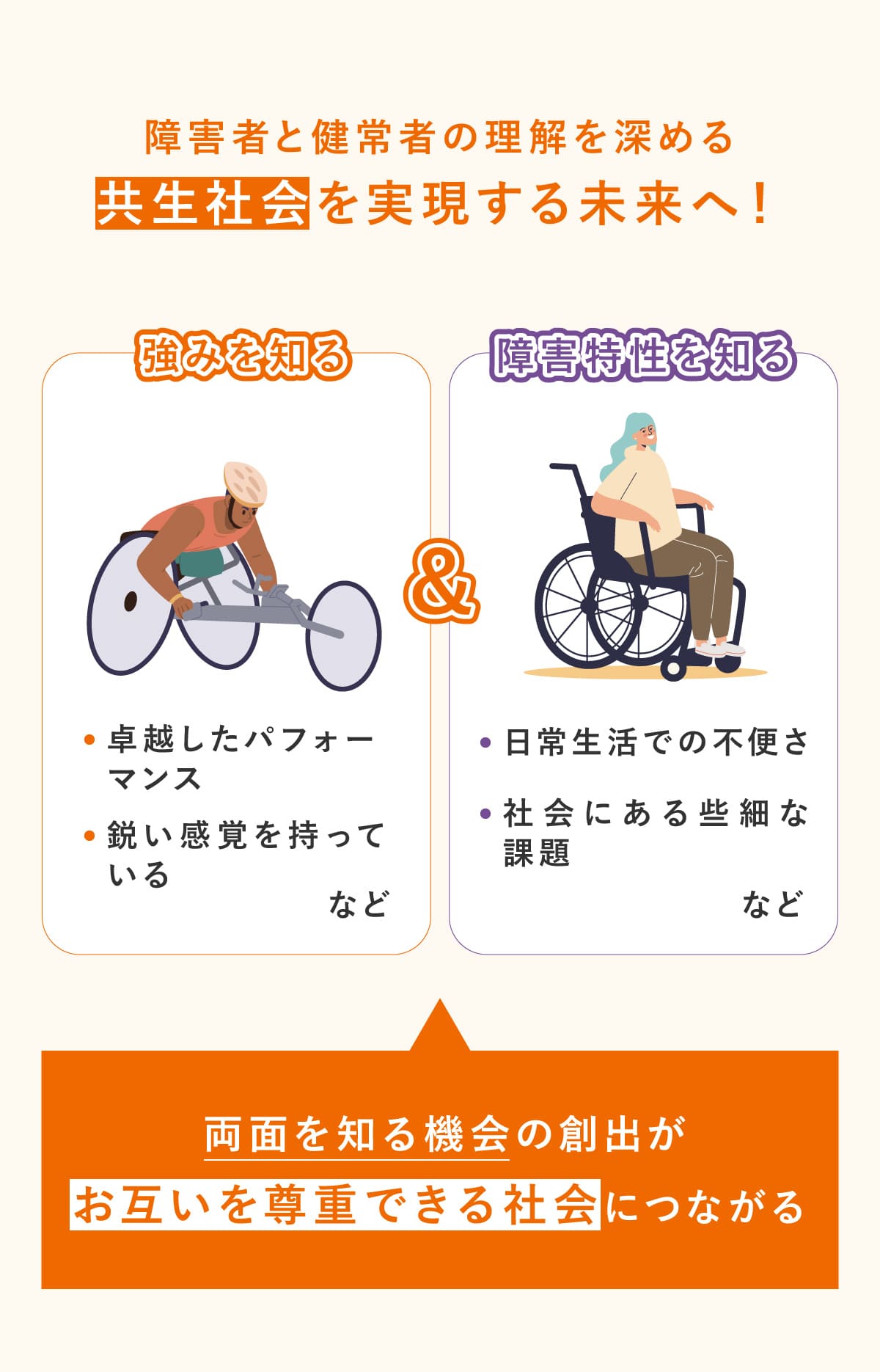

齋藤さん:私たちが最終的に目指しているのは共生社会の実現であり、「障害の有無などに関わらず、お互いを尊重し支え合い、一人ひとりの個性や強みを生かしていける社会の創出」の一翼を担うことができると考えています。パラスポーツはその実現に向けた重要な機会であり、「強み」や「障害特性」を知ることができる貴重な機会を提供できる点に意義がありますね。

──「強み」と「障害特性」について、具体的にお聞かせいただけますでしょうか。

齋藤さん:「強み」は、まさにパラアスリートの卓越したパフォーマンスに表れています。一例を挙げると、ゴールボールでは視覚を遮断した状態でボールの音だけを頼りにプレーします。一般の方が体験すると、音だけでの反応がいかに難しいかを実感されます。しかし、アスリートたちは鋭い感覚でボールを捕捉する。こうした体験を通じて、「障害=制限」という先入観が、「むしろ自分以上の能力」という認識に変わっていくのです。

一方で、「障害特性」を知ることも重要です。視覚障害のある方が買い物で感じる不便さや、車いすユーザーにとっての小さな段差の障壁など、日常生活での課題を知ることで「自分にできるサポートは何か」という具体的な考えが芽生えます。

──「強み」への尊敬と「障害特性」への理解が、支え合いの意識を育むということですね。

齋藤さん:その通りです。知らなければ行動を起こせませんが、パラスポーツを通じて両面を知ることで、尊敬の念と支援の意識が自然と育まれます。これが相互理解に基づく共生社会構築の重要な一歩なのです。

視覚障害のある方が道に迷っているときに自然に声をかけられたり、車いすユーザーが段差で困っているときに躊躇なくサポートできたり。そうした行動が当たり前になる社会づくりを目指しています。

──パラスポーツを通じた意識変革が、社会の垣根を取り除いていく原動力になるのですね。

齋藤さん:パラスポーツには、人々の意識を変え、共生社会への扉を開く大きな力があります。私たちはより多くの方に体験の機会を提供し、一人ひとりの気づきを社会全体の変革へとつなげていきたいと考えています。

体験による共感から行動へつながる

──これまでの体験プログラムで、印象的だった参加者の感想をお聞かせください。

齋藤さん:多くの方から「楽しかった」という率直な感想をいただき、アンケートでも9割以上の方から高い満足度を得ています。また実体験ならではの気づきも多く寄せられました。視覚障害向けの競技を体験された方からは、「目隠しをすると全く感覚がつかめない。選手の精神的なすごさを感じた」「見るのとやるのでは全く異なる難しさがある」といった声が聞かれました。

その他にも「誰もが参加できるような工夫の数々に驚いた」という感想が印象的でした。ボッチャで使用される「ランプ」という補助具は、障害によりボールを投げることができない方でも競技に参加できる設計がなされています。こうした工夫を知ることで、パラスポーツが特定の人だけではなく、誰もが楽しめるスポーツであることを実感していただけていますね。

──そうした参加者の気づきは、今後のプログラムにどのように反映されていくのでしょうか。

齋藤さん:今後の展開として、二つの重要な課題があると考えています。

一つは、「体験」内容の充実化ですね。参加者の声からもわかる通り、実際の体験を通じたインパクトはとても大きいので、体験の質と量を追求してプログラムに落とし込んでいけたらと思います。場所も重要で、日常生活の延長で体験いただくことで、これまで興味関心がなかった方にも自然と興味を持ってもらえると嬉しいです。

もう一つは、「楽しさ」を入口としながら、いかに障害への理解を深めていくかです。パラスポーツを通じて「アスリートのすごさ」を感じるだけでなく、日常生活における課題への気づきも得られるよう、プログラムの幅を広げていきたいと考えています。

具体的には、障害疑似体験コンテンツの充実化や、障害や競技のプレーをサポートする新たな技術の紹介など、多角的な学びの場を提供していきたいと思います。これらの取り組みを通じて、共生社会の実現に向けた確かな一歩を築きたいなと。

パラスポーツの新たな可能性と認知度向上への課題

──これまでのパラスポーツ体験プログラムに関して、アスリートの方々からどのような声が寄せられていますか。

齋藤さん:多数の貴重な声をいただいています。視覚障害者柔道のアスリートからは、「パラスポーツは共生社会の実現に一役買っているが、まだまだ認知度は低い」という指摘がありました。そのため、体験会を通じた草の根的な普及活動の意義を強調されていましたね。

興味深い点として、「パラスポーツ体験会が障害当事者の新たな出会いの場になっている」という声もありました。障害のある方にとって、社会参加や人との交流の機会を得にくい現状がある中で、こうしたイベントが新しいコミュニティづくりの場としても機能しているのです。

──競技の知名度向上に関して、具体的な課題をお聞かせください。

大和さん:印象的だったのは、今年度の車いすラグビー体験会での出来事です。パリパラリンピックの金メダリストである羽賀選手が、自身の金メダルを子どもたちに触らせてくださったんですね。

これは単なる好意ではなく、「この機会を通じて車いすラグビーを知ってもらいたい」という強い思いの表れでした。多くのパラアスリートが競技の普及の難しさを実感しており、こうした体験会を貴重な機会として捉えているのだと思いました。

──プレー人口の少ない競技にとって、体験会の意義は大きいですね。

大和さん:その通りです。車いすフェンシングのアスリートからは、「既存のイベントは競技経験者向けが多かったが、このプログラムは気軽に立ち寄れる貴重な機会になっている」という評価をいただきました。

このような取り組みを継続することで、パラスポーツの認知度向上とプレー人口の増加につながると考えています。とりわけ知名度の低い競技にとって、こうした体験の場は競技の発展に不可欠な要素ですね。

パラスポーツを通じてバリアフリーな社会へ

──今後の取り組みや目指している方向性についてお聞かせください。

齋藤さん:私たちが掲げる大きな目標は二つあります。一つは「パラスポーツを日常に溶け込ませること」、もう一つは「パラスポーツを通じて社会のバリアへの理解を深め、誰もが暮らしやすい社会を実現すること」です。

これらの目標を考えるうえで重要なのが、「医学モデル」と「社会モデル」という二つの視点です。医学モデルは障害を個人の身体機能の問題として捉えますが、社会モデルは社会の側にある障壁に注目します。車いすユーザーが特定の場所に行けない理由を、「その人が歩けないから」とするのが医学モデル、「社会が必要なバリアフリー化を実現していないから」とするのが社会モデルです。

私たちは、この社会モデルの視点を重視し、パラスポーツを通じて多くの人々に「気づき」を提供していきたいと考えています。

──その実現に向けて、具体的にどのような取り組みを予定されていますか?

齋藤さん:行政の取り組みだけでは限界があるため、パラスポーツの普及・啓発に取り組む「仲間」を増やすことが重要だと考えています。

企業や団体との連携を強化し、それぞれが持つネットワークや発信力とも相乗効果を発揮して、より広範な普及活動を展開していきたいですね。パラスポーツの魅力は障害者だけでなく、子どもから高齢者まで誰もが楽しめることです。この特性を活かし、より多くの方々に体験していただくことで共生社会実現に向けた輪を広げていきたいと考えています。

──最終的にどのような社会の実現を目指されているのでしょうか。

齋藤さん:私たちが目指すのは、障害の有無などに関わらず、お互いを尊重し支え合い、一人ひとりの個性や強みを生かしていける社会です。その実現には、まず「知ること」「体験すること」が不可欠です。

パラスポーツには、まだまだ大きな可能性が秘められていると確信しています。これからも、多くの方々が自然な形でパラスポーツに触れる機会を創出し、それを通じて共生社会への理解を深め、実現へとつなげていきたいと考えています。

Wellulu編集後記:

「楽しい!」という率直な感動から「障害って特別なことじゃないんだ」という気づきへ。取材を通じて、パラスポーツには人々の意識を自然な形で変えていく力があると実感しました。印象的だったのは、パラアスリートの方が金メダルを子どもたちに触らせる場面のお話です。交流を通じて共生社会への確かな一歩を踏み出せるのだと思います。

パラスポーツは単なるスポーツイベントではなく、私たちの社会をより良い方向に変えていく大きな可能性を秘めていることを強く感じました。東京都の取り組みが、この可能性をより多くの人々に届け、共生社会の実現への架け橋となることを期待しています。

東京都入庁後、(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣

でスポーツ分野に従事。生活文化スポーツ局に帰任後、米国や英国で、障害のある人やリハビリ中の人なども楽しめる自転車サービスとの出会いを経てパラスポーツ課へ。自身も実際の体験を通じて、パラスポーツが持つ五感を研ぎ澄ます力に驚きを覚えるなど、奥深さや幅の広さに気付きを得る日々を送る。