年齢や生活習慣の変化によって、「最近疲れやすい」「体力が落ちてきた」と感じる人は少なくない。体力不足は日常生活のパフォーマンス低下につながるだけでなく、免疫力や集中力にも影響する。

この記事では、体力をつけるために欠かせない基本の考え方をはじめ、食事・運動・休養のポイント、日常で無理なく取り入れられる習慣を紹介。疲れにくい身体づくりのヒントにして元気に過ごせる体力をつけよう。

この記事の監修者

坂詰 真二さん

スポーツ&サイエンス代表、フィジカルトレーナー

そもそも疲れの種類とは?

疲労には「動的疲労」と「静的疲労」の2種類がある。

| 動的疲労 |

|

| 静的疲労 |

|

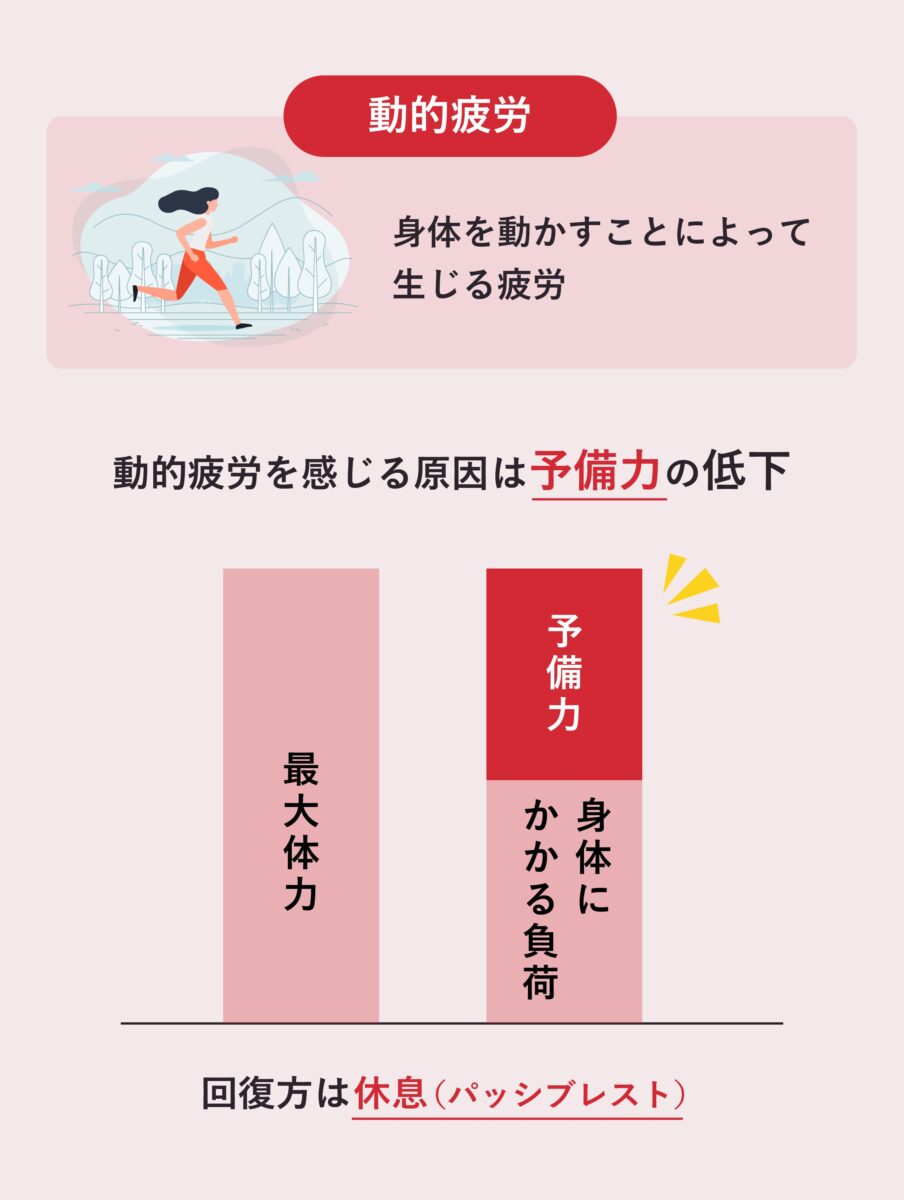

動的疲労

「動的疲労」とは、身体を動かすことによって生じる疲労を指す。これは、肉体労働に従事する人やスポーツをしている人が感じやすい疲労。

「動的疲労」が発生する主な要因は、「予備力」の低下にある。「予備力」とは、個人の最大体力と身体にかかる負荷との差を指す。立位・歩行・早歩き・走行といった各動作において、個人の最大体力との間に存在する余裕が「予備力」である。体力が高く「予備力」が十分にあれば、疲労感があっても軽微で済む。しかし、体力の低下によって「予備力」が縮小すると、通常の歩行程度でも疲労を感じるようになる。

加齢に伴って疲労しやすくなるのは、体力の低下によって「予備力」が減少することが一因である。ただし、加齢が必ずしも体力低下を意味するわけではない。むしろ、運動習慣を持たない生活の継続こそが、体力と「予備力」の低下を招く真の原因といえる。

動的疲労の改善には、「パッシブレスト(身体を休めることで疲労回復を早めるという考え方)」が効果的である。

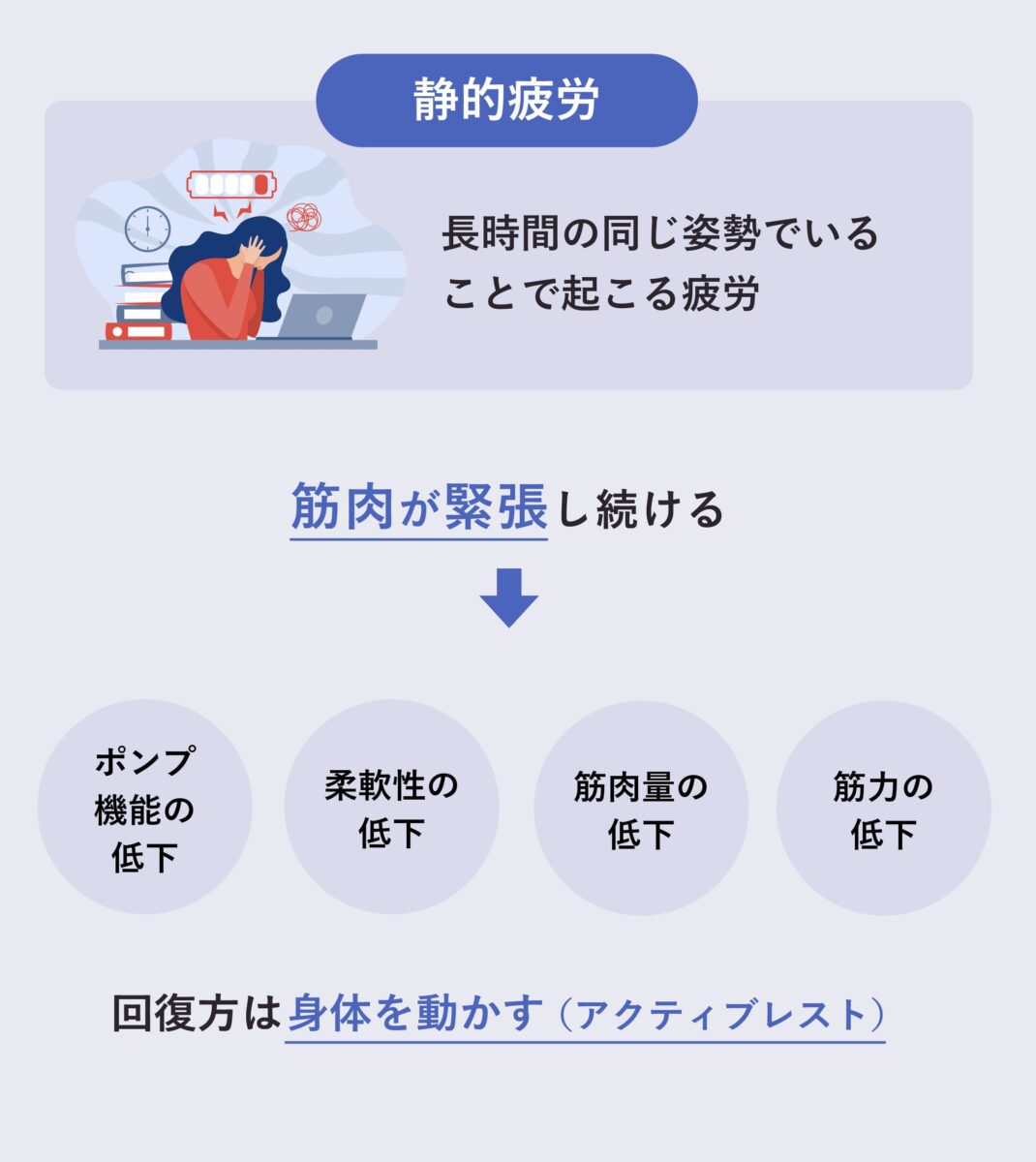

静的疲労

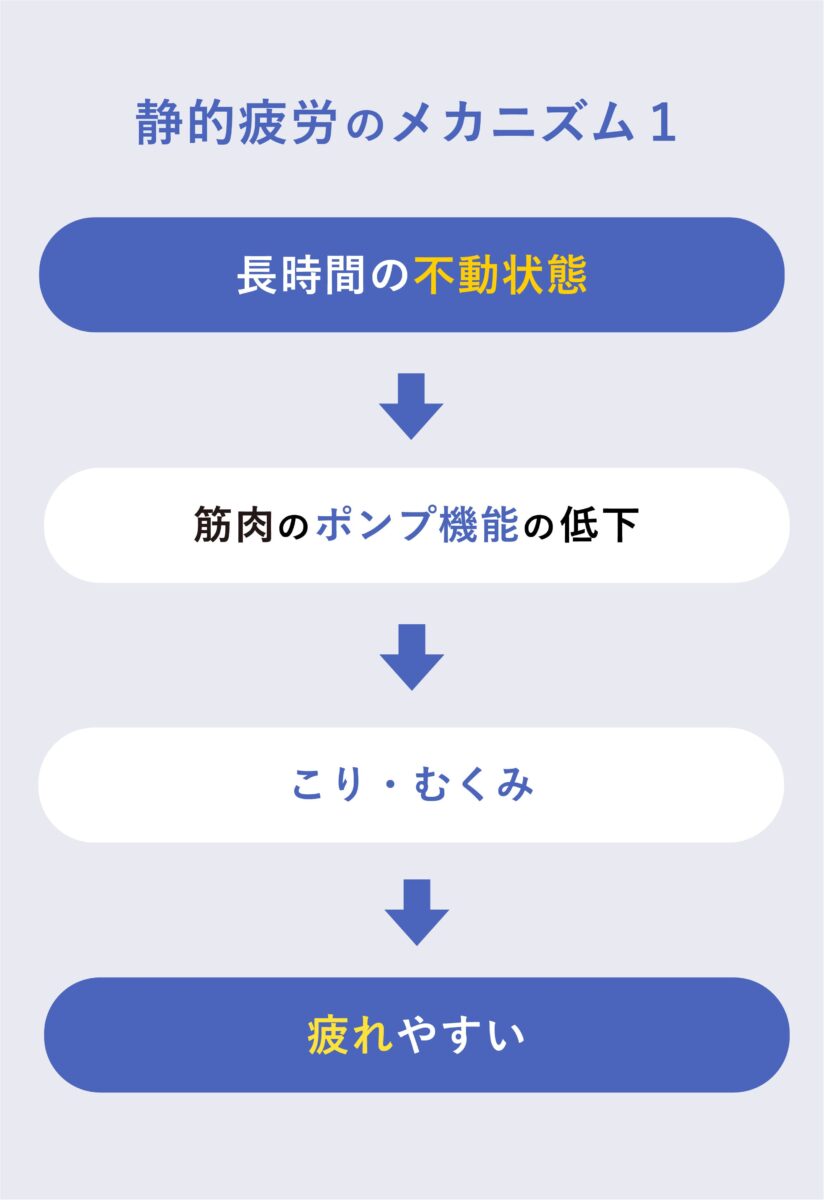

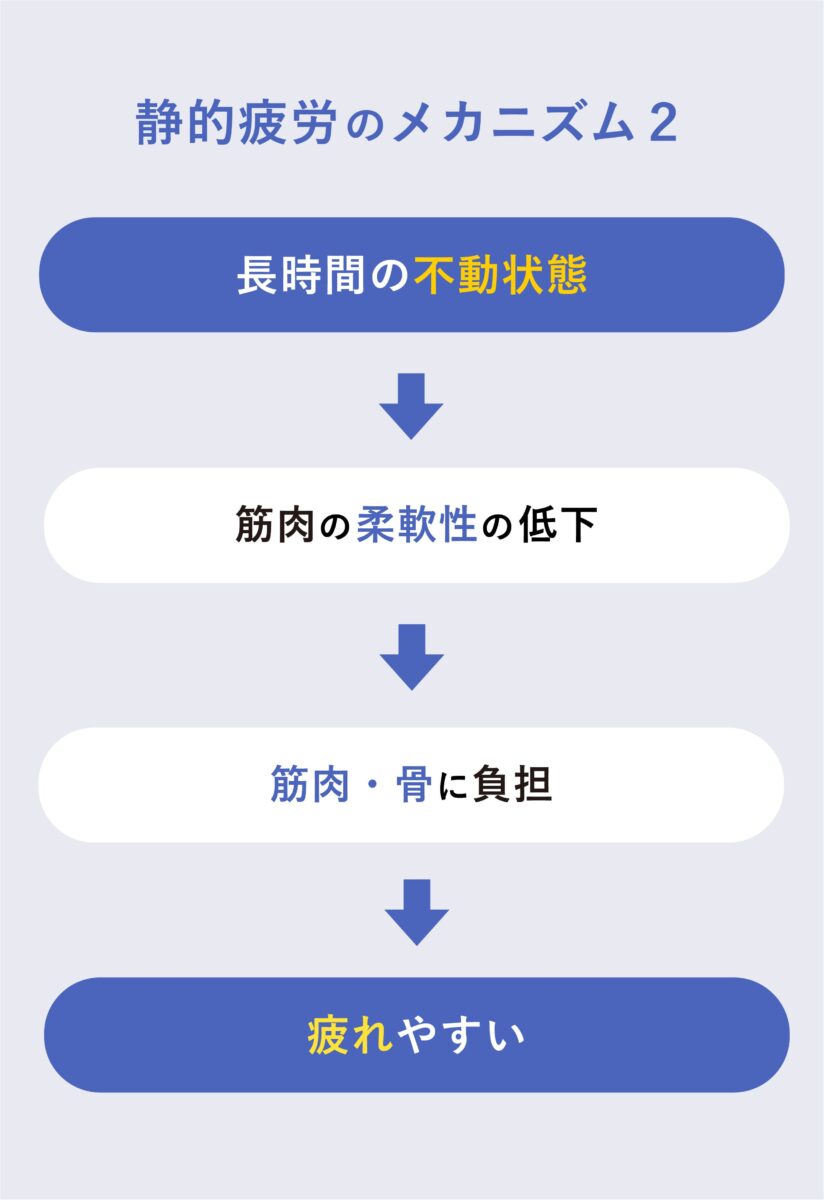

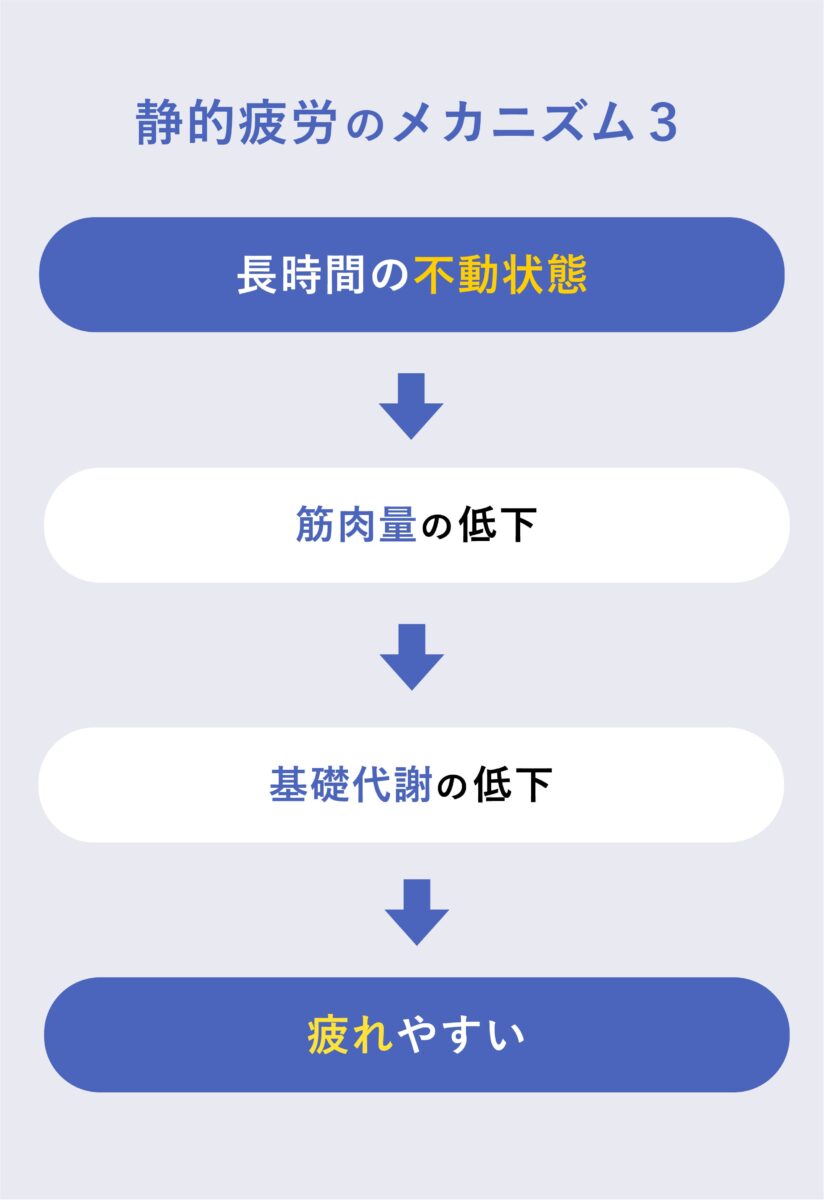

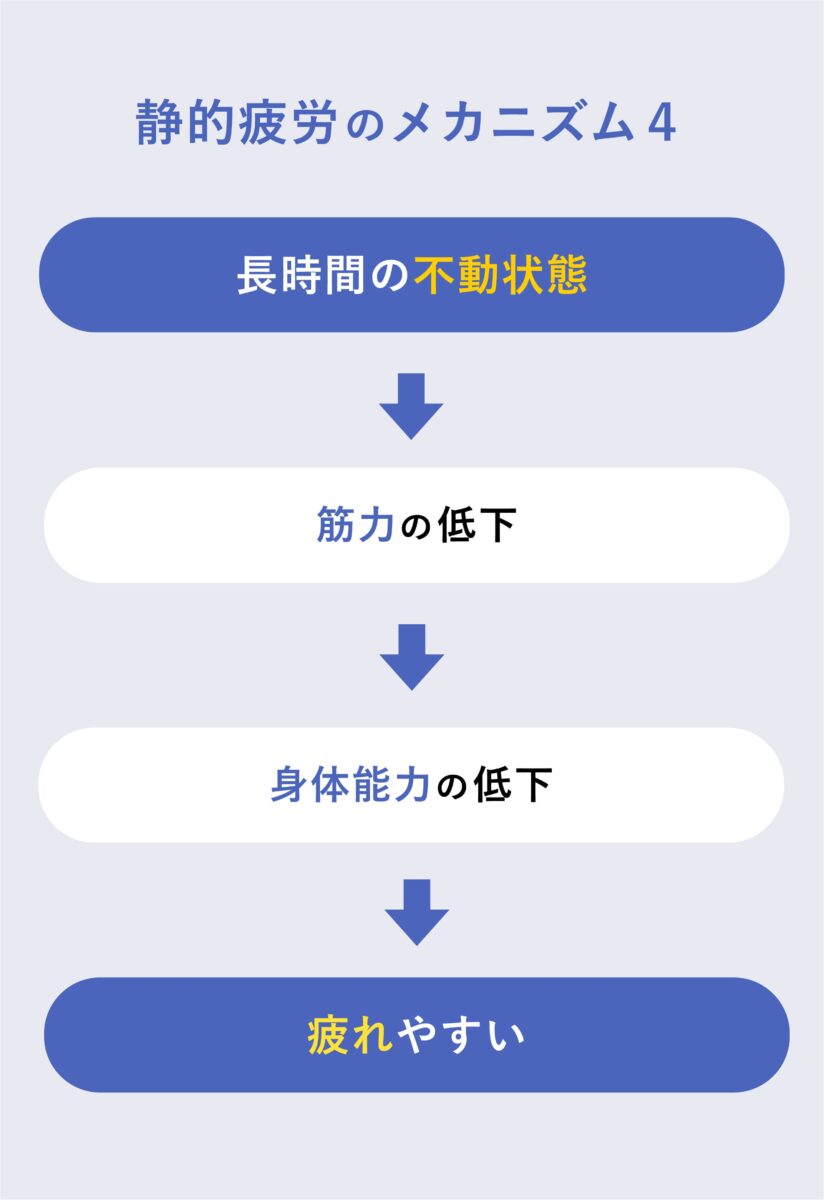

身体活動による「動的疲労」に対し、長時間の不動状態によって引き起こされる疲労も存在する。これは、長時間同じ姿勢を保ち、筋肉を動かさないことで発生する「静的疲労」と呼ばれる現象であり、デスクワークが一般的となっている現代人に多く見られる疲労パターンである。

さらに、このような生活を長期間続けると、「筋肉のポンプ機能の低下」「筋肉の柔軟性の低下」「筋肉量の減少」「筋力の低下」などが引き起こされ、予備力が低下し、「動的疲労」も起きやすくなる。

静的疲労の改善には、軽度の運動やストレッチといった「アクティブレスト(身体を動かすことで疲労回復を早めるという考え方)」が効果的である。

以下の記事では、休養のスペシャリストである片野さんが推奨する疲労回復におすすめのルーティンを紹介。疲れに悩んでいる人はチェックしてみて。

朝起きた時が一番疲れているのはなぜ?考えられる原因や対処法を紹介

朝起きたときが一番疲れている原因は? 朝は、1日をスタートさせる重要な時間。起きたときにすでに疲れを感じたまま活動をはじめると、さらに疲労が重なり、また翌朝もぐ.....

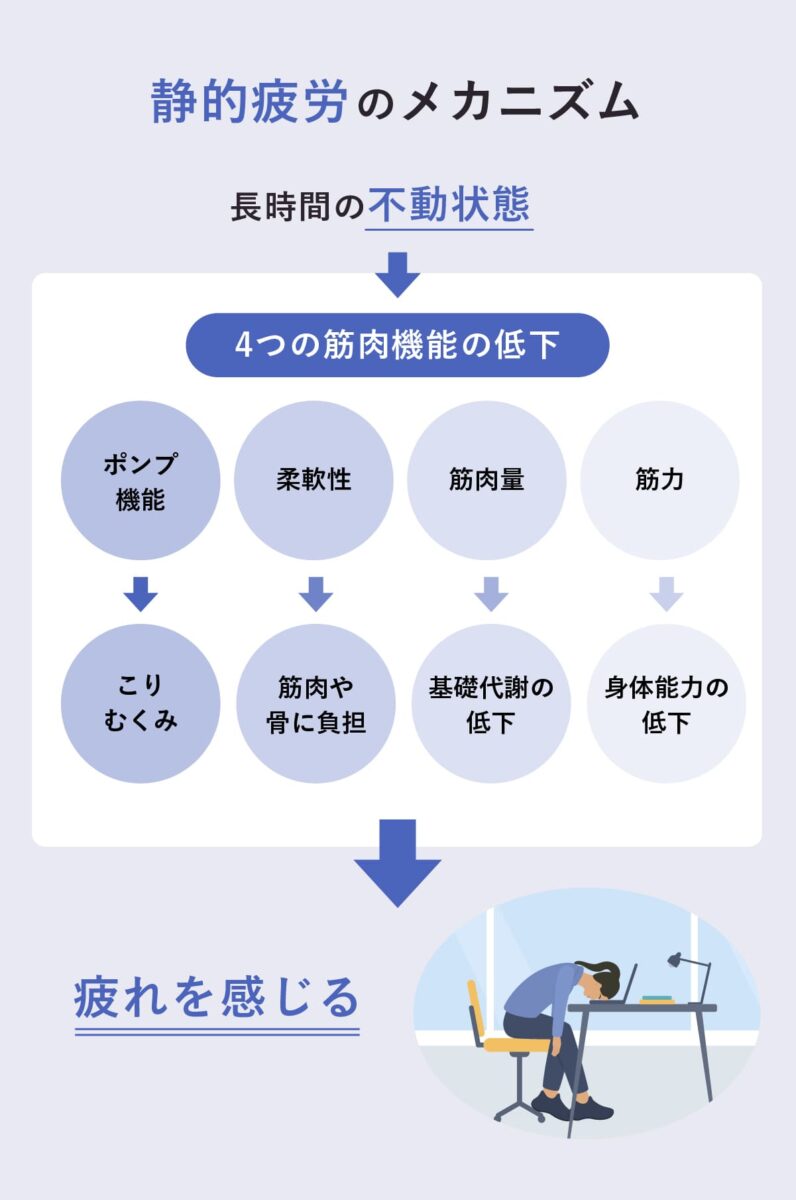

体力がなく疲れやすい4つの理由

そもそもどうして体力がなく疲れを感じやすいのか?考えられる4つの原因を紹介。日本人に多い「静的疲労」に焦点を当てて原因を考えよう。

- 筋肉のポンプ機能の低下 → こり・むくみ

- 筋肉の柔軟性の低下 → 筋肉・間接・骨に負担

- 筋肉量の減少 → 基礎代謝の低下

- 筋力の低下 → 身体機能の低下

筋肉のポンプ機能の低下

長時間、身体を動かさない生活習慣を続けていると、「筋肉のポンプ機能」が低下する。

本来、心臓から全身に送られた血液は、身体を動かすことによってスムーズに心臓へと戻る。しかし、長時間にわたり座りっぱなし、あるいは立ちっぱなしといった同じ姿勢を続けると、血液の戻りが悪くなり、血管から液体成分が周囲に染み出して神経を圧迫し、身体のこり・むくみ・張りの原因となる。

また、血液は体温も全身に運んでいるため、循環が滞ることで冷え症などにもつながる。

筋肉の柔軟性の低下

長時間、身体を動かさない生活習慣を続けていると、「筋肉の柔軟性」が低下する。

身体が硬くなると、動作時において筋肉が抵抗となってしまうため、身体を動かすことがおっくうになるだけでなく、とっさに身体を動かした際に筋肉や筋膜が損傷しやすくなる。

また、身体は硬くなった筋肉側に引っ張られるように傾いていくため、猫背や巻き肩、O脚などの悪い姿勢を招き、結果としてこれが他の筋肉や関節、骨などへの負担を引き起こす。

筋肉量の減少

長時間、身体を動かさない生活習慣は「筋肉量の減少」を引き起こす。「筋肉量の減少」は、見た目の変化だけでなく、基礎代謝量の低下を招く。

筋肉は運動装置であるとともに、熱発生装置でもあり、運動していないときにも常にエネルギーを消費し、体温を維持している。生命維持に必要な基礎代謝量のおよそ2割は、筋肉が担っている。

そのため、筋肉量が減少すると基礎代謝が低下し、消費エネルギー量が減ると同時に体温も下がる。体温と意欲には正の関係があるため、筋肉の減少によって体温が下がると、意欲の低下を招き、これが「疲労感」を引き起こす大きな要因の一つとなる。

運動によって筋肉を刺激すると同時に、筋肉の材料となるタンパク質(アミノ酸の集合体)をしっかり補給することが、体力と意欲を高めるうえで重要である。

筋力の低下

基本的に、筋肉量と筋力は比例の関係にある。そのため、長時間の不動によって「筋肉量」が減少すると、「筋力」の低下も引き起こされる。筋力が低下すると、立ち上がり・歩行・階段の上り下りといった基本的な身体機能が低下する。

筋力は、大きな力を発揮するだけでなく、身体を安定させるバランス能力や、とっさの際に物や人をよける敏捷性とも深く関係している。そのため、筋力の低下は体力全体の低下にもつながる。特に、身体を支えるうえで下半身の筋力は重要である。

【運動編】体力をつけるトレーニングのコツ

- 下半身を鍛える

- 有酸素運動をする

- ストレッチをする

下半身を鍛える

筋肉量が減少すると、少し動いただけでも疲れやすくなる。特に、女性の場合は全身の筋肉の約7割、男性では約6割が下半身(お尻・太もも・ふくらはぎ)に集中している。

胴体部分は内臓が収められているため見た目には大きいが、筋肉の量はそれほど多くない。体力不足や慢性的な疲労感の根本的な原因は、実は下半身の筋力低下にある。

そのため、下半身を鍛えることで、疲れにくい身体をつくることができる。

有酸素運動をする

有酸素運動を行うと、心臓のポンプ機能が強化され、酸素を含む血液を全身に効率よく送り出せるようになる。これにより、筋肉や臓器に酸素と栄養が届きやすくなり、疲労しにくい身体をつくることができる。

疲労の予防・改善という観点では、長時間の有酸素運動よりも、こまめに身体を動かすことのほうが重要である。たとえば30分のウォーキングよりも、1時間に1回程度の頻度で席を立ち、短時間でも歩いたり階段を上り下りしたりするほうが、静的疲労の解消には効果的である。

ストレッチをする

長時間のデスクワークや、間違った立ち方・座り方をしていると、特定の筋肉が縮んだ状態で固まってしまうため、筋肉を伸ばして柔軟性を保つことが重要である。

特に硬くなりやすい胸・腹・首の前面をストレッチすることで、上半身の疲労を軽減し、正しい姿勢をつくって疲労しにくい身体へと改善することができる。ストレッチは、腹→胸→首の順で行うと効果的である。

とくに、肋骨を2センチ程度持ち上げるだけでも腹筋が伸び、姿勢の改善につながる。

正しい立ち方・座り方

立ったり座ったりしているときの姿勢が崩れると、首の後ろや腰などの筋肉や関節に余分な負担がかかり、 局所的な疲労を招く。悪い姿勢はそのまま歩き方や走り方にも反映されるため、歩き方も崩れて、歩行時の疲労を引き起こす。

疲労を防ぐには、運動を始める前にまず、正しい立ち方、座り方を心がけることが大切。

【正しい立ち方】

- つま先を前に向けて立つ

- 左右の足に均等に体重をかける

- 足の外側に荷重をしないように、足の内側(親指側)を意識する

- 骨盤を立てて背すじを伸ばす

【正しい座り方1】

- 座面の前の方に座り、両足を平行にして手前に引き、つま先は床におく

- 骨盤を立てて坐骨で座り、背すじをのばして顔を正面に向ける

【正しい座り方2】

- 椅子に深く座り、背中と背もたれの間の隙間をなくす

- できるだけつま先は正面に向けて、骨盤を立てる

体力をつけるおすすめトレーニングメニュー

- スクワット

- 椅子スクワット

- スプリットスクワット

- 腹のストレッチ

- 胸のストレッチ

- 背中のストレッチ

スクワット

スクワットは、下半身の筋肉を効果的に鍛えられる代表的なトレーニングである。ジムに通ってバーベルを使用してもよいが、体力をつけるという観点では、20歳頃の筋肉量を維持できれば十分であり、見せつけるような筋肉は必要ない。

自宅で自分の体重だけを使っても、正しい方法で行えば、十分な効果を得ることができる。

【やり方】

- 足を腰幅から肩幅程度に開き、つま先を正面に向ける。骨盤を立てて背すじを伸ばし、両腕を床と垂直に垂らす。

- 息を吸いながら4秒かけて背すじを伸ばしたまま、お尻を後方に突き出すように股関節と膝を同時に曲げていく。

- 息を吐きながら1〜2秒で、背すじを伸ばしたまま股関節と膝を同時に伸ばす。

【ポイント】

- 左右の足に均等に体重をかける。

- 足の外側に荷重をかけないように、足の内側(親指側)を意識する。

スクワットでは、膝がつま先より前に出ないようにするのが一般的ですが、初心者の場合は怪我を防ぐためにも、過度に意識しすぎる必要はありません。

椅子スクワット

女性の場合は椅子を使ったスクワットがおすすめ。椅子に浅く座った状態からゆっくりと4秒程度かけて立ち上がり、再びゆっくりと座る動作を繰り返す。椅子を使うことで安全性が確保され、正しいフォームも作りやすくなる。4回程度でも十分な負荷を感じられる。

【やり方】

- 椅子に浅く座って足を腰幅から肩幅程度に開き、つま先を正面に向ける。骨盤を立てて背すじを伸ばし、足に体重が乗るまでゆっくりと前傾する。

- 息を吸いながら4秒かけて背すじを伸ばしたまま、お尻が椅子の座面に触れるまで股関節と膝を同時に曲げていく。

- 息を吐きながら1〜2秒で、背すじを伸ばしたまま股関節と膝を同時に伸ばす。

【ポイント】

- 左右の足に均等に体重をかける。

- 足の外側に荷重をかけないように、足の内側(親指側)を意識する。

スプリットスクワット

通常のスクワットが10回×3セットを楽にできるようになり、さらに筋力、体力を上げたい場合は、足を前後に開いて前側の足に強い負荷をかけるスプリットスクワットがおすすめになる。

- 足を左右に軽く開いて、両手を腰に当てる。

- 骨盤を立てて背すじを伸ばし、足を前後に大きく開く。

- 息を吸いながら4秒かけて背すじを伸ばしたまま、後ろの膝が床につく手前まで両脚の股関節と膝を同時に曲げていく。

- 息を吐きながら1〜2秒、背すじを伸ばしたまま股関節と膝を同時に伸ばす。

- 4〜10回繰り返したら、足を入れ替えて同様に行う。

【ポイント】

- 体重を前の足に7割、後ろの足に3割乗せる。

腹のストレッチ

【やり方】

- 足を平行にして立ち、左右均等に体重をかける

- 骨盤をやや前傾させる

- 肋骨を探り、1~2センチ上に引き上げる

- 腕を下ろして、目線を斜め上に向ける

胸のストレッチ

【やり方】

- 足を平行にして立つ

- お尻の上で手を組む

- 腕を高く上げるのではなくて、肘を伸ばしながら、腕を斜め下に伸ばす

- 肩を後方に引いて胸を張り楽に呼吸をしながら10秒から20秒静止する

首のストレッチ

【やり方】

- 足を平行にして立つ

- 顎の下で手を合わせて親指を立てる

- 親指を顎の下に置く

- 親指を上に上げる

筋力トレーニングと有酸素運動には異なる役割があります。筋力トレーニングは整形外科系の問題、つまり筋肉・骨・関節の健康維持に重要で、ロコモティブシンドロームや介護予防のために役立ちます。一方、有酸素運動は主に心臓血管系の疾患予防に効果的で、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクを減らせます。

【食事編】体力をつける食事管理のコツ

- 1日3食にして血糖値を下げない

- 一汁三菜をを心がける

- 摂取するべき栄養素を意識する

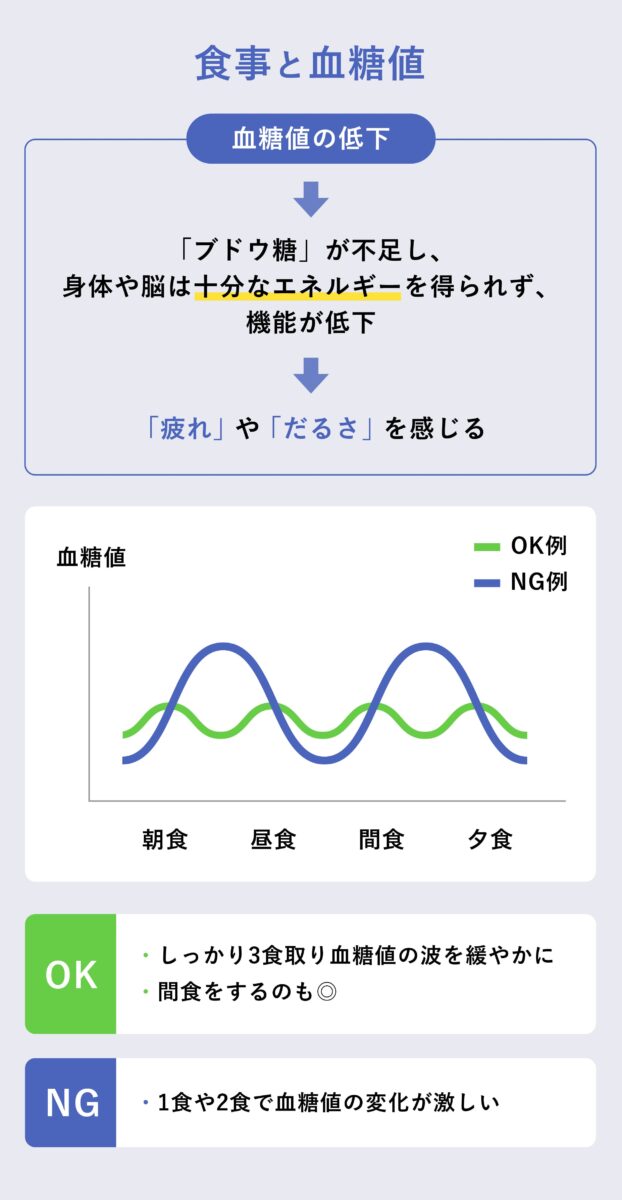

1日3食にして血糖値を下げない

血糖値が下がると、「ブドウ糖(グルコース)」が不足し、身体や脳は十分なエネルギーを得られず、機能が低下する。その結果、「疲れ」や「だるさ」を感じやすくなる。

1食や2食だけでは血糖値の維持が難しいため、3食での安定的な摂取が重要となる。朝食と昼食の間隔は比較的一定だが、昼食と夕食の間隔は長くなりがちである。昼食と夕食の間が空きすぎる場合は、軽食やおやつを取り入れることで血糖値の低下を防ぐことができる。コンビニで購入できる栄養補助食品やプロテインバーなどを活用すれば、空腹時間を短縮しやすい。血糖値を緩やかな山なりに保ち、なだらかなアップダウンを維持することが、安定化につながる。

一汁三菜をを心がける

主食(米・パン・麺)でエネルギーを確保し、主菜(肉・魚・大豆)で身体をつくるタンパク質を摂取する。副菜(野菜)でビタミンやミネラルを補い、汁物で水分と栄養を追加するという構成になる。理想的には、副菜を2品用意できるとより望ましい。

一汁三菜の構成が優れているのは、特定の栄養素に偏らず、バランスよく摂取できる点にある。

摂取するべき栄養素を意識する

体力をつけるためには身体を作るための栄養素を摂ることが重要になる。特に重要な5つの栄養素を紹介する。

| 栄養素 | 効果 |

| タンパク質 | 筋肉や臓器、皮膚、酵素など身体の構成成分をつくる材料であり、成長や修復に不可欠 |

| 糖質 | 身体や脳の主要なエネルギー源であり、活動のための燃料となる |

| 鉄分 | 赤血球のヘモグロビンを構成し、全身に酸素を運ぶ働きを担う |

| ビタミンB群 | エネルギー代謝を助け、脳や神経、皮膚、血液の健康を保つ |

| ミネラル | 骨や歯の形成、神経や筋肉の働き、体液のバランス維持などに関与する |

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

毎日の食事に取り入れたい「アミノ酸」

家事に仕事に予定に追われ、自分の体調に目を向ける余裕もないまま1日が終わる。疲れが取れにくく感じるこんな時にこそ、暮らしの中で少し意識してみたいのが、「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

アミノ酸は、それぞれが連携してたんぱく質を構成しているため、どれかが不足すると、全体のはたらきに影響する。毎日の食事でさまざまな食品を組み合わせ、アミノ酸をバランスよく摂ることをこころがけよう。

体力をつけるおすすめの食べ物

【炭水化物】玄米・雑穀米

現在、多くの人に不足しているのは、炭水化物の適切な摂取である。炭水化物は「悪いもの」と誤解されがちだが、人間の主要なエネルギー源として不可欠な栄養素である。

ただし、菓子パンなどは血糖値を急激に上げたあと急激に下げるため、できれば玄米や雑穀米のように、血糖値の上昇が緩やかな食品を選ぶのが理想的だ。

体力をつける・筋肉を増やすという観点からも、炭水化物をしっかり摂取することが重要である。

【タンパク質】肉・魚・卵

筋肉を鍛えても、その原材料となるアミノ酸がなければ効果は期待できない。タンパク質は小腸でアミノ酸に分解され、血液を通じて全身の細胞へ運ばれ、筋肉・皮膚・内臓などの組織を構成する。したがって、タンパク質をしっかり摂取することが、体力向上の基本となる。

【鉄分】小松菜・ほうれん草・ひじき

鉄分は赤血球に含まれ、酸素を全身に運ぶ役割を担っている。酸素と脂肪が結びついてエネルギーが生み出されるため、鉄分が不足すると、直接的に疲労感につながる。

貧血の大半は鉄欠乏性貧血であるため、鉄分を適切に摂取することは、疲労回復に欠かせない。

【ビタミンB】豚肉・レバー・玄米

体力向上には、摂取した栄養素を効率よくエネルギーに変換することが重要である。炭水化物や脂肪からエネルギーを生み出す過程では代謝酵素が必要であり、その酵素の働きを活性化させるのがビタミンB群である。

ビタミンB群が不足すると、栄養を摂取してもエネルギーに変換されにくくなる。

鉄分を10mg、タンパク質を80g摂取するといったように、栄養素を個別に考えるのではなく、食事全体の構成をしっかり整えることが基本です。食事の基本は、「一汁三菜」の考え方を守ることにあります。

主食・主菜・副菜・汁物を組み合わせることで、自然とバランスの取れた栄養摂取が可能になります。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

毎日の食事に取り入れたい「アミノ酸」

家事に仕事に予定に追われ、自分の体調に目を向ける余裕もないまま1日が終わる。疲れが取れにくく感じるこんな時にこそ、暮らしの中で少し意識してみたいのが、「アミノ酸」。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

アミノ酸は、それぞれが連携してたんぱく質を構成しているため、どれかが不足すると、全体のはたらきに影響する。毎日の食事でさまざまな食品を組み合わせ、アミノ酸をバランスよく摂ることをこころがけよう。

【睡眠編】体力をつける睡眠改善のコツ

- 7.5時間以上寝る

- 決まった時間に寝て起きる

- 就寝2時間前に入浴する(上がった体温を下げる)

- 起きて太陽の光を浴びる

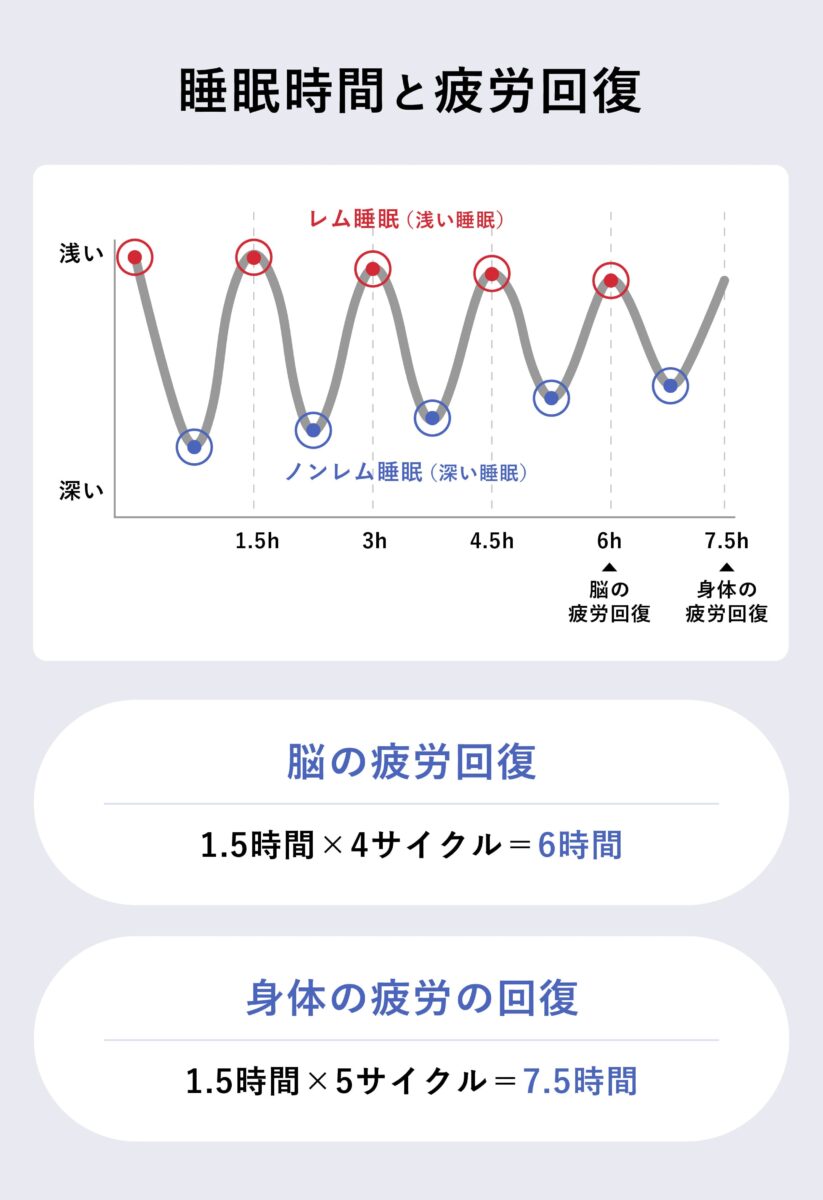

7.5時間以上寝る

睡眠時間については、一般的に1.5時間の倍数が良いとされ、90分サイクルが基本となる。睡眠は、ノンレム睡眠とレム睡眠を90分単位で繰り返しながら進行する。

脳の疲労回復に必要とされるのは4サイクル、すなわち6時間。身体的疲労の回復には5サイクル、つまり7.5時間が目安となる。アスリートレベルでは9時間程度の睡眠が必要とされている。

決まった時間に寝て起きる

体内時計は一度形成されると変更が難しく、たった1日でも乱れると元に戻すのに時間がかかる。日没とともに眠り、空がうっすらと白む頃に目覚める生活は、太陽の光周期と体内時計が完全に一致した、理想的な状態である。

本来は、太陽とともに起き、太陽とともに眠るのが望ましいが、現代社会ではそれを実現するのは難しい。だからこそ、できる限りそれに近い生活リズムを整えることが重要となる。朝はしっかりと光を浴び、夜間はできるだけ照明を落とした環境で過ごすよう心がけたい。

日光の周期に沿った生活を送ることで、より深く質の高い睡眠が得られ、脳の疲労回復にも効果が期待できる。

就寝2時間前に入浴する(上がった体温を下げる)

一度体温を上げてから下げる方法が効果的であり、シャワーよりもお風呂で体温を上げ、その体温が下がるタイミングで就寝するのが理想的とされる。入浴は就寝の1時間半〜2時間前までに済ませ、その後は穏やかに過ごすことが重要である。

起きて太陽の光を浴びる

太陽光は体内時計をリセットし、その刺激から約14時間後に、脳が睡眠を促すホルモンであるメラトニンが分泌される。朝の光が一日のスタート地点となるため、朝にしっかりと光を浴びることが重要である。

現在では、光で目覚めさせる目覚まし時計や、設定した時刻に向けて部屋が徐々に明るくなる照明器具なども利用できる。ただし、人工的な光と太陽光では光の強さが大きく異なり、太陽光のほうが圧倒的に強力である。

脳の疲労物質として、筋肉における乳酸と同様に、アミロイドβというタンパク質の代謝産物が蓄積される。深い睡眠が取れていれば、このアミロイドβは洗い流されるが、睡眠不足が続くと蓄積し続けてしまう。

身体はそれほど疲れていないのに思考力が鈍く、頭の働きが悪いと感じる場合は、睡眠不足を疑うべきである。

味の素株式会社 | アミノ酸【PR】

睡眠リズムを整えたいときに「アミノ酸」

仕事・家事・育児…。やることが多く、気がつけば寝るのが遅くなってしまう。そんな日々が続くと、寝つきが悪い、朝起きてもすっきりしないといった感覚に悩むことも。そんな毎日を見直す方法として、「アミノ酸」を意識してみるのも1つの選択肢。

アミノ酸は、筋肉や内臓、皮膚、髪など、私たちの身体を構成する「たんぱく質」の材料となる重要な成分。たんぱく質は一度つくられて終わりではなく、体内で日々分解と合成を繰り返し、必要に応じて新しく生まれ変わる。このサイクルを支えているのが20種類のアミノ酸で、私たちが生命を維持するうえで欠かせない役割を果たしている。アミノ酸は、身体の組織をつくるだけでなく、酵素やホルモン、免疫細胞などの材料にもなり、体内の機能を正常に保つためにも重要。なかには体内でつくることができない「必須アミノ酸」もあり、食事から摂ることが大切。

「最近よく眠れない」「なんとなく朝がだるい」そんなときは、1日の終わりにリセットする時間を意識的に持ってみるのもひとつの方法。毎日を忙しく駆け抜けるからこそ、1日の終わりに自分のリズムを整えるきっかけとして、アミノ酸を味方にしてみては。

体力づくりに関するQ&A

運動初心者ですが、どれくらいの頻度で始めたらいいですか?

A.体力向上を目指すなら、週2回の頻度が最低ライン

週1回では現状維持にとどまり、向上は期待できません。週2回の頻度で強度を低く抑え、1か月間で段階的に負荷を上げていく方法がおすすめです。

仕事が忙しくて続けられる気がしません。

A.ジムに行かなくても、自宅でトレーニングして隙間時間でもトレーニングできる

階段の上り下りや椅子を使ったスクワットは、特別な道具や場所を必要とせず、仕事の合間に行う短時間のウォーキングも効果的な有酸素運動になります。

運動の種類よりも、継続できる方法を選ぶことが重要です。ジムに行く場合も、「スポーツ」の発想から切り替えて、無理なく継続できる強度と頻度を設定しましょう。

体力づくりって何をすればいいの?ランニングが苦手でも大丈夫?

A.ランニングが苦手な場合でも、階段の昇り降りやスクワットなど、多様な運動方法がある

特に階段は、無料で利用できる優れたトレーニング設備として活用できます。

2〜3フロア分の階段があれば、十分な運動効果が得られます。有酸素運動も大切ですが、疲れにくい身体をつくるためには、筋力をつけることが重要です。

フィジカルトレーナー、NSCA認定ストレングス&コンディショニングスペシャリスト。横浜市立大学文理学部卒。株式会社ピープル(現コナミスポーツ)にてディレクター、教育担当を歴任後、株式会社スポーツプログラムで各種アスリートのコンディショニング指導を担当する。1996年に独立後、パーソナル指導、トレーナーの育成とともに、書籍、雑誌、TVなど各メディアで健康情報の提供を行う。22万部越えの「世界一やせるスクワット」(日本文芸社)ほか著書多数。2月末に『眠れなくなるほど面白い 図解 筋肉の話』(日本文芸社)を上梓。公式youtubeチャンネルはhttps://www.youtube.com/@shin.training-channel