脊柱起立筋は、背骨に沿って縦に走る大きな筋肉群。姿勢維持に重要な役割を果たすため、筋力が低下すると猫背や腰痛の原因になってしまう。また、体幹を支える重要な筋肉であるため、スポーツのパフォーマンス向上やボディメイクにも深く関わる。

この記事では、脊柱起立筋を鍛えることで得られる効果、おすすめの筋トレメニューやストレッチを紹介。姿勢改善や腰痛予防に取り組みたい人は、ぜひ参考にしてみよう。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

脊柱起立筋の作用と構成する筋肉

首から腰にかけて、背骨に沿って背中の両面についている脊柱起立筋。体幹の深層筋で、背中をまっすぐに保つために欠かせない筋肉群。これらの動きを支えているのが、次の3つの筋肉になる。

- 棘筋(きょくきん)

- 最長筋(さいちょうきん)

- 腸肋筋(ちょうろくきん)

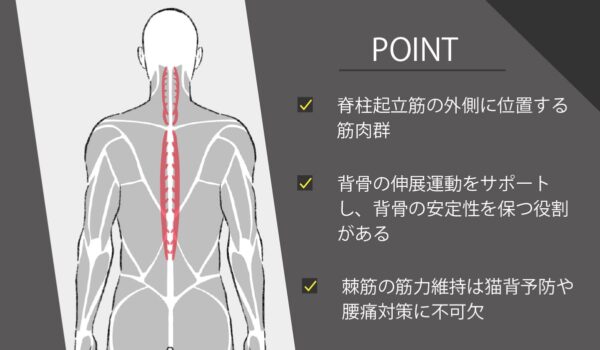

棘筋(きょくきん)

脊柱起立筋の外側に位置する筋肉群が棘筋。背骨の両脇で縦に伸びる筋肉で、主に背骨の伸展運動をサポートする。背骨の安定性を保つ役割もあり、姿勢の維持に大きく貢献する。デスクワークの多い現代人にとって、棘筋の筋力維持は猫背予防や腰痛対策に不可欠。

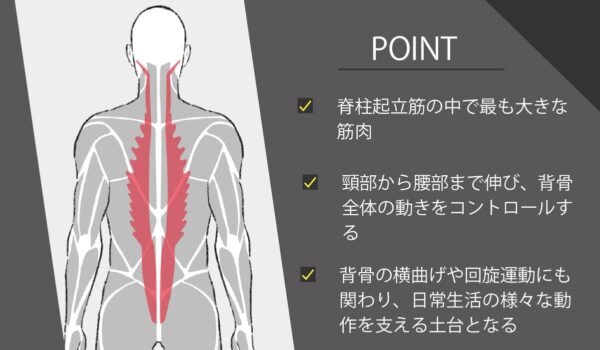

最長筋(さいちょうきん)

脊柱起立筋の中で最も大きな筋肉。頸部から腰部まで伸びており、背骨全体の動きをコントロールする。背骨の横曲げや回旋運動にも関わり、日常生活のあらゆる動作を支える土台になる。運動不足による最長筋の衰えは、腰痛や肩こりの原因になることも。

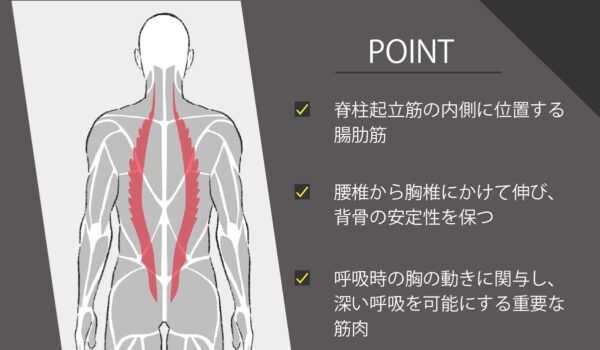

腸肋筋(ちょうろくきん)

脊柱起立筋の内側に位置する腸肋筋。腰椎から胸椎にかけて伸びており、背骨の安定性を保つ。呼吸をおこなうときの胸の動きにも関与し、深い呼吸を可能にする重要な筋肉。腸肋筋の機能低下は、呼吸の質低下や背部の違和感につながる可能性も。

脊柱起立筋を鍛えることで得られる効果

- 姿勢が改善して腰痛・肩こりの予防につながる

- 体幹が安定して運動能力が向上する

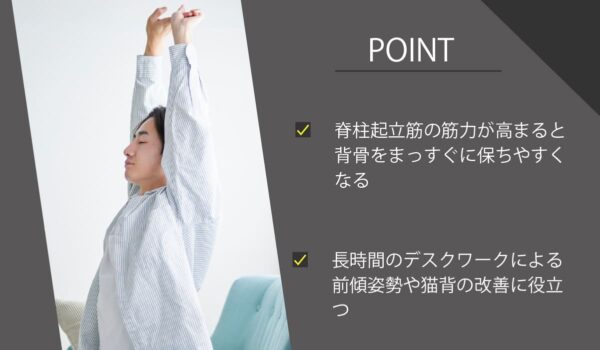

姿勢が改善して腰痛・肩こりの予防につながる

脊柱起立筋の筋力が高まると背骨をまっすぐに保ちやすく、正しい姿勢を維持できるようになる。長時間のデスクワークによる前傾姿勢や猫背の改善に役立つ。背骨への負担が軽減されると、腰痛や肩こりの予防にもつながる。

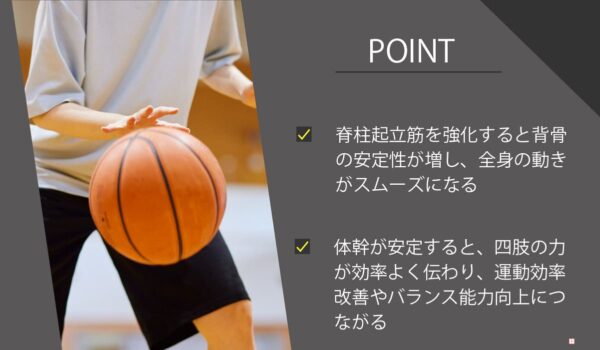

体幹が安定して運動能力が向上する

脊柱起立筋の強化で背骨の安定性が増し、全身の動きがスムーズに。スポーツでのパフォーマンス向上にも直結する。体幹が安定すると、四肢の力が効率よく伝わり、運動効率が改善したりバランス能力が向上したりする。

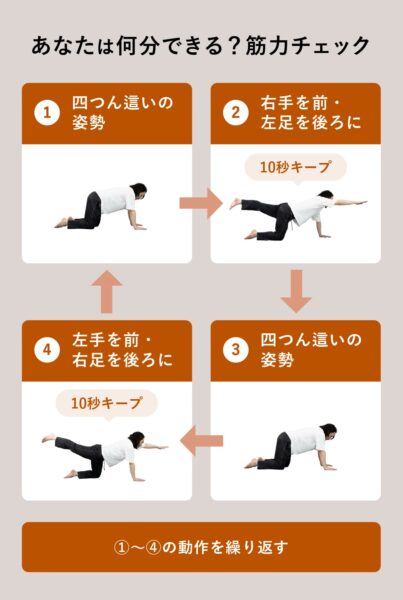

トレーニングレベルを知る!脊柱起立筋の筋力チェック

脊柱起立筋が弱いとトレーニング中のフォームが崩れたりするため、まずは自分の筋力レベルを把握してからトレーニング種目を選ぶのがおすすめ。

脊柱起立筋チェックのやり方

バードドッグ(軽く膝を曲げて前傾する動作)をゆっくり行い、背中を丸めずに脊柱を一直線のまま10秒キープ。その後、逆の手足を伸ばしていく。これを繰り返し何分間できるか?検証してみよう。

▼脊柱起立筋のレベル

|

継続時間 |

筋肉量 |

おすすめトレーニング |

|

~5分以下 |

低 |

〇グッドモーニングなど軽い自重系から(30回×3セット) |

|

5~7分 |

中 |

〇バックエクステンション・バスーパーマンなどの自重系(20回×3セット) 〇自重用バックエクステンションマシンを使ったトレーニング(15~20回×3セット) |

|

7分以上 |

高 |

〇マシンで負荷をかけたトレーニング(10~15回×3セット) 〇デッドリフトなどフリーウェイトトレーニング(10回×3セット) |

Wellulu編集スタッフ

トレーニング初心者のWellulu編集スタッフ(30代半ば・男性)だと、5分継続するのでやっとでした。3分を過ぎた辺りで背中がじわじわっと重たくなってくるので、皆さんも挑戦してみてください。※脊柱起立筋レベルは実際に編集部が体験してまとめた表になりますので、ひとつの指標として参考にしてみてください

【自宅で簡単】脊柱起立筋の自重筋トレメニュー5選

脊柱起立筋を鍛える自重筋トレメニューを紹介。手軽に取り組めるものばかりなので、宅トレ時の参考にしてみよう。

- グッドモーニング

- バードドッグ

- バックエクステンション

- バランスボールを使ったバックエクステンション

- スーパーマン

【種目別】Wellulu編集部が体験!おすすめ自宅メニュー

自宅で実施できる5種目を実際にWellulu編集部が体験!脊柱起立筋にかかる負荷レベル・場所や道具に左右されずに実施できるか?(実施ハードル)・脊柱への負担などを踏まえておすすめの種目を検証してみた。

▼検証結果の一覧表

|

負荷レベル |

回数の目途 |

実施ハードル |

脊椎への負担 |

|

|

グッドモーニング |

低 |

30回×3セット |

低 |

低 |

|

バードドッグ |

中 |

30回×3セット |

中 |

低 |

|

バックエクステンション |

中 |

20回×3セット |

中 |

高 |

|

バランスボールを使ったバックエクステンション |

高 |

20回×3セット |

高 |

低 |

|

スーパーマン |

高 |

15回×3セット |

中 |

高 |

Wellulu編集スタッフ

おすすめはバランスボールを使ったバックエクステンション!

グッドモーニングやバードドッグは回数を増やすことで、脊柱起立筋に効いてくる感覚があります。ただ、正直物足りない…。一方バックエクステンションやスーパーマンはしっかり脊柱起立筋にアプローチできますが、脊椎への負担も大きい印象です。そのため、脊椎に負担をかけず可動域を広げられるバランスボールを使ったバックエクステンションが一番おすすめ!

グッドモーニング【負荷レベル:低】

「グッドモーニング」は、脊柱起立筋やハムストリングスを鍛えるトレーニング。バーベルを肩に担ぎ、腰を折り曲げる動作が基本だが自重でも取り組める。腰への負担が大きいので正しいフォームでおこなおう。

<やり方>

- 脚は肩幅程度に開く

- ひざを少し曲げて深く息を吸い込み、お腹に力を入れる

- 背中を丸めずに、腰を軸にして上体を前に倒していく

- 柔軟性や筋力に合わせて、限界まで上体を倒す

- 息を吐きながら、ゆっくりと元の姿勢に戻す

バードドッグ【負荷レベル:中】

「バードドッグ」は、四つん這いの姿勢から、片腕と反対側の脚を同時に伸ばすトレーニング。体幹を安定させながら、バランス感覚や体幹の筋肉を鍛えられる。

<やり方>

- 手首が肩の真下、ひざが股関節の真下になるように、四つん這いの姿勢になる

- 息を吐きながら片腕を身体の正面にまっすぐ伸ばす

- 同時に反対側の脚を後ろにまっすぐ伸ばし、数秒間キープする

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻す

- もう一方の腕と脚も同様に繰り返す

バックエクステンション【負荷レベル:中】

「バックエクステンション」は、上体を起こす動作で主に背中の筋肉を鍛えるトレーニング。脊柱起立筋を効果的に鍛えられるため、姿勢改善や腰痛予防にも役立つ。

<やり方>

- うつ伏せになり、両手は頭の後ろで組むか、身体の横に置く

- 息を吐きながら、上体をゆっくりと起こす

- 上体が床と平行になるか、少し上まで持ち上げ数秒キープする

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻す

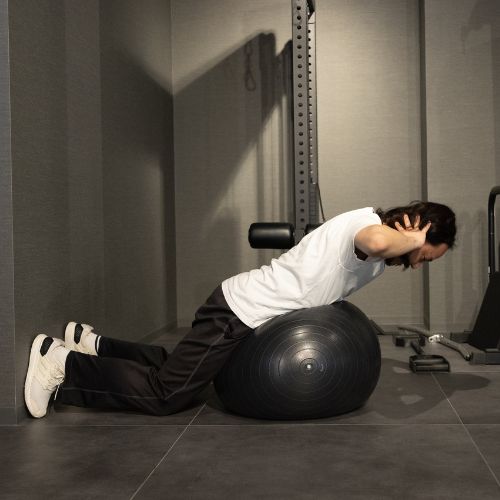

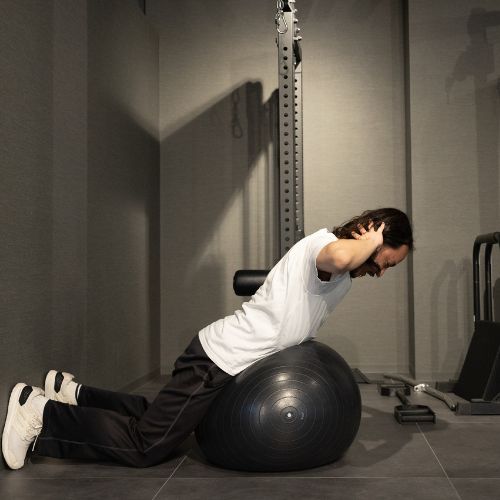

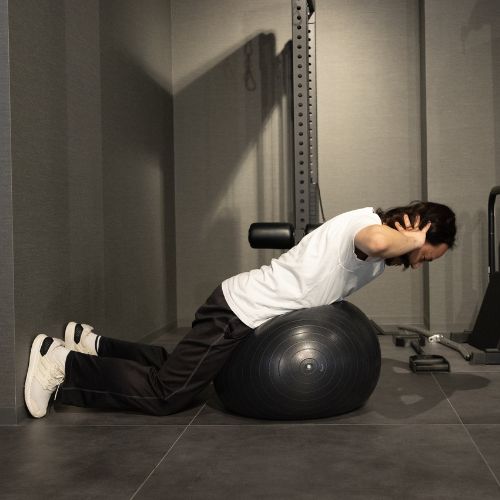

バランスボールを使ったバックエクステンション【負荷レベル:高】

バランスボールを使用した「バックエクステンション」は、不安定なボールの上で上体を起こすことで可動域が広がり、脊柱起立筋を中心とした体幹筋をより強く刺激できるトレーニング。姿勢維持のために全身の連動も求められ、バランス能力の向上にも効果的。

<やり方>

- バランスボールに腹部を乗せ、両足を肩幅程度に開いて床につけて安定させる

- 両手は頭の後ろで組むか、胸の前でクロスさせる

- 息を吐きながら、背中を反らすように上体を持ち上げる

- 背中がまっすぐになる位置で2〜3秒キープする

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻す

スーパーマン【負荷レベル:高】

「スーパーマン」は、うつ伏せの状態で手足を同時に持ち上げることで、脊柱起立筋を中心とした背中全体を鍛える自重トレーニング。器具不要で床があればどこでも行えるため、初心者や運動習慣をつけたい人にもおすすめ。

<やり方>

- うつ伏せになり、両腕を前方にまっすぐ伸ばす

- 息を吐きながら、両手・両脚を同時に床からゆっくりと持ち上げる

- 手足と胸が浮いた状態を2〜3秒キープする(無理のない範囲で)

- 息を吸いながら、ゆっくりと元に戻す

【ダンベル・マシン使用】ジムで鍛える脊柱起立筋の筋トレメニュー4選

ダンベルやマシンを使った筋トレは、自重の筋トレよりも高い負荷でおこなえる。筋肉も効率よく鍛えやすくなるので、自重に慣れてきたら徐々に「ダンベル」「マシン」を使った筋トレをおこなおう。また、「マシン」を使った筋トレの方がダンベルよりも動作が安定しやすい。

- 自重マシンでのバックエクステンション

- ウェイトマシンでのバックエクステンション

- バーベルデッドリフト

- ダンベルデッドリフト

自重マシンでのバックエクステンション

背筋台(ローマンチェア)などの自重マシンを使ったバックエクステンションは、体重を負荷にして脊柱起立筋を中心に鍛えるトレーニング。フォームを崩さず、動作をコントロールすることで、腰や背中に安全に負荷をかけることができる。

<やり方>

- マシンのパッドに骨盤が当たるようにセットし、足首をしっかり固定する

- 両腕は頭の後ろ、または胸の前でクロス

- 背中を丸めすぎずに前傾し、息を吐きながら上体をゆっくりと起こす

- 背中がまっすぐになる位置で1〜2秒キープ

- 息を吸いながら、元の位置までゆっくりと戻る

ウェイトマシンでのバックエクステンション

設定した重量で脊柱起立筋を集中的に鍛えられるウェイトマシンでおこなう「バックエクステンション」は、自重よりも高い負荷を与えられるトレーニング。

<やり方>

- シートに腰を当てて座り、背もたれと背中を密着させる

- 足はフットプレートに置き、膝を90度に曲げて固定

- 背中にパッドをあてた状態にする

- 息を吐きながら、上体を後ろに押し出すように反らす

- 背中が反りすぎない位置で数秒キープ

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻す

バーベルデッドリフト

「バーベルデッドリフト」は、下半身から背筋群まで全身を鍛える高強度の種目。脊柱起立筋への負荷が高く、正しいフォームと体幹の安定が不可欠。高重量を扱えるため、筋力アップや筋肥大を狙う中〜上級者向けのトレーニング。

<やり方>

- 足を腰幅に開き、バーベルのバーを足の中央にセットする

- 股関節を引いてしゃがみ、背筋を伸ばした状態でバーベルを握る

- 上体がまっすぐ起き、股関節が完全に伸びる位置まで引き上げる

- 背中を丸めずにバーベルを元の位置に戻す

ダンベルデッドリフト

「ダンベルデッドリフト」は、ダンベルを使っておこなうデッドリフトの種目。バーベルデッドリフトと比べて左右のバランスを取りやすく、初心者でも取り組みやすいのが特徴。主に背中、お尻、太ももなどの大きな筋肉群を鍛えることができ、体幹の安定性向上にもつながる。

<やり方>

- ダンベルを両手に1つずつ持ち、足を肩幅に開いて立つ

- 膝を少し曲げ背中は真っ直ぐにし、肩の力を抜く

- 深く息を吸い込み、お腹に力を入れる

- 膝を曲げながら、お尻を後ろに引いていく

- 背中を丸めずに、腰を軸にして上体を倒していく

- ダンベルをすねに近づけるように、上体を倒す

- 息を吐きながら、床を蹴るようにして力強く立ち上がる

- 立ち上がる際に、肩甲骨を寄せるように意識する

ジムで脊柱起立筋を鍛える頻度・強度

筋力のレベルにもよるが、脊柱起立筋の筋トレを高頻度・高強度でおこなってしまうと腰椎に負荷がかかりすぎてしまう。

- 週1〜2回を目安にする

- 負荷を高めたい場合は「8〜10回:1セット」を2〜3セットおこなう

週1〜2回を目安にする

自重や軽い負荷の運動であれば週2回程度が適切。ただし、高負荷トレーニングの場合は腰痛リスクを考慮して週1回程度に抑えよう。

ほかのトレーニングでも脊柱起立筋は使われているので、集中的に鍛えるよりも脊柱起立筋も使われる筋トレをおこなうのも1つの手。

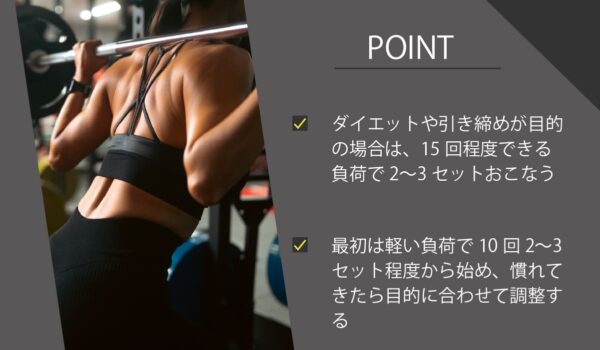

負荷を高めたい場合は「8〜10回:1セット」を2〜3セットおこなう

負荷を高めてしっかりと筋肥大させたい場合は、8〜10回がぎりぎりできる重量でおこなおう。なお、ダイエットや引き締めが目的であれば、15回程度できる負荷で2〜3セットおこなうのがおすすめ。

最初は自重など負荷が軽い状態で10回2〜3セット程度から始め、慣れてきたら自分の目的にあった回数と重量を意識して取り組もう。

編集部が考案!脊柱起立筋を鍛える“ながらエクササイズ”

日頃から姿勢をただす意識を持つことも大切!

日頃から姿勢をただす意識を持つことも大切!

「忙しくて運動の時間が取れない…」という方におすすめ!日常のスキマ時間を活用して行う“ながらエクササイズ”をWellulu編集部が考案。特別な器具は不要で、日々の習慣の中に取り入れながら脊柱起立筋を刺激できるトレーニングを考えてみた。ただ、実際に効くのかどうかが気になるところ…。監修者にその評価をしてもらった。

デスクワークの合間に椅子を使って鍛える

Wellulu編集スタッフ

腕をピンと伸ばした状態で椅子を下にプッシュ!地味に脊柱起立筋にも効いていると感じるのですがどうでしょうか?

歯磨き中のグッドモーニング

Wellulu編集スタッフ

歯磨きをしている間の脊柱起立筋を鍛えるグッドモーニングはどうでしょうか?

コーヒータイムにスタンディング・バックエクステンション

Wellulu編集スタッフ

コーヒーが沸くまでの2~3分間のスタンディングバックエクステンション(グッドモーニング)です。

寝起きのスーパーマン

Wellulu編集スタッフ

目覚ましが鳴る→起きる→うつ伏せの状態で目覚ましを消す→そのままスーパーマンという流れです。朝一のトレーニングとしてどうでしょうか?

筋トレを効果的にする!脊柱起立筋のストレッチ2選

脊柱起立筋が硬い状態でトレーニングをおこなうと、パフォーマンスが上がらなかったり、ケガにつながったりすることも。

- キャット&カウポーズ

- チャイルドポーズ

キャット&カウポーズ

「キャット&カウポーズ」は、ヨガの基本ポーズの一つ。猫のように背中を丸めたり、牛のように背中を反らしたりする動きを繰り返すことで背骨を柔軟にし、呼吸を深める効果がある。デスクワークなどで固まった背中をほぐすのにもおすすめ。

<やり方>

- 床に四つん這いになり、手首が肩の下にくるようにする

- 目線をおへそに向けて息を吸い、吐きながら背骨を丸める

- 背骨が丸まったところで、目線は斜め上にしながら息を吸いながら背骨を反らせる

- 反りきったら、手順2.からの動きを繰り返す

チャイルドポーズ

「チャイルドポーズ」は、ヨガの基本ポーズの一つで、おでこを床につけリラックスするポーズ。心身をリラックスさせ、ストレスを軽減する効果がある。背中のストレッチにもなり、ヨガのポーズとポーズの合間の休憩としてもよく使われる。

<やり方>

- 足の指を重ねずに正座の姿勢になり、背筋を伸ばす

- 両手を身体の前につき、息を吐きながら少しづつ手を前に滑らせる

- 骨盤から上半身を前に倒し、おでこを床につける

- 首と肩の力を抜いてキープする

- ゆっくりと元の姿勢に戻す

脊柱起立筋と一緒に鍛えたい筋肉

背筋とあわせてほかの部位も筋力を増やすと、姿勢の改善、肩こりや腰痛の解消にさらに効果を発揮する。

- 腹筋などの体幹

- 肩甲骨・背中まわり

- 大臀筋

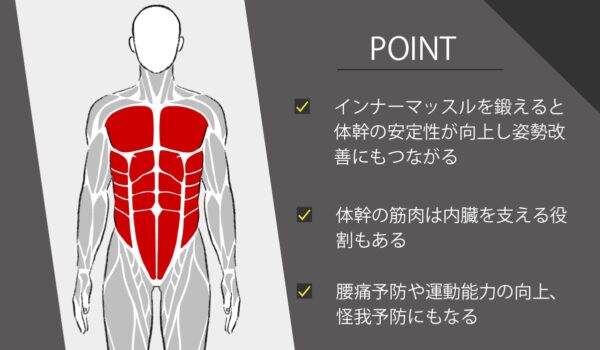

腹筋などの体幹

腹筋群は脊柱起立筋と拮抗する関係にあり、「プランク」などで腹横筋などのインナーマッスルを鍛えると体幹の安定性が向上し、より効果的な姿勢改善が可能となる。

体幹の筋肉は日常生活のあらゆる動作の土台となり、内臓を支える役割も担う。適切な強度の腹筋トレーニングを継続することで、腰痛予防だけでなく、運動能力の向上や怪我予防にもなる。

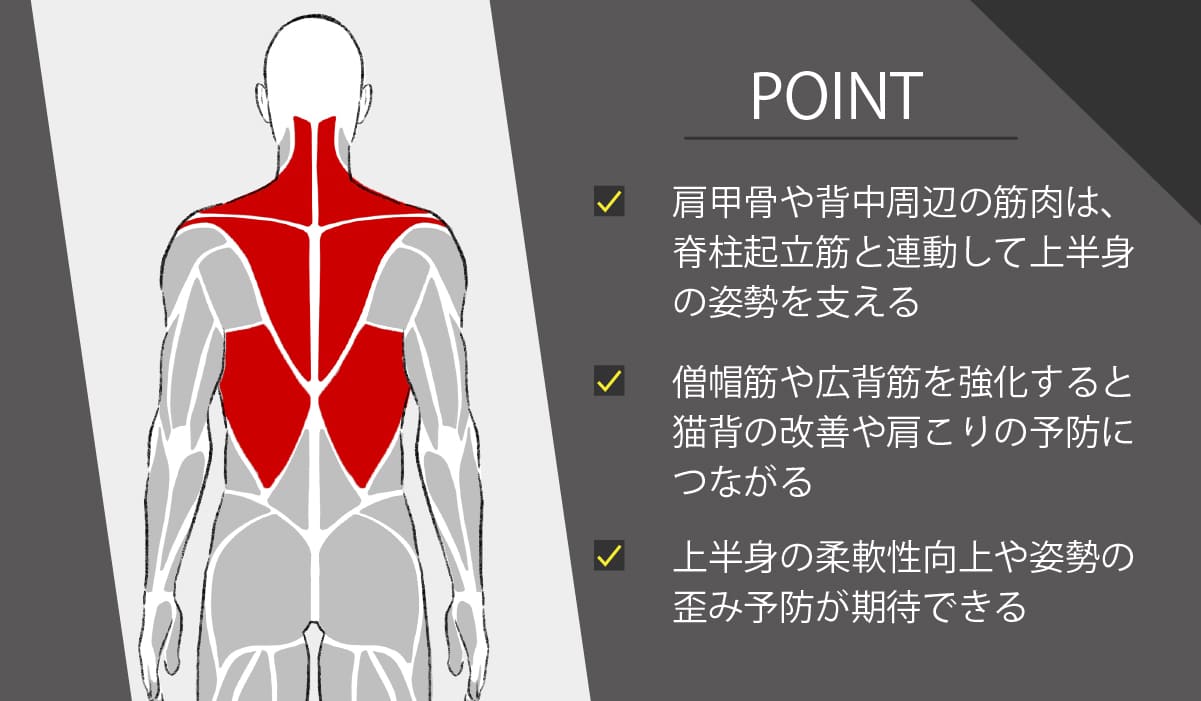

肩甲骨・背中まわり

肩甲骨や背中周辺の筋肉は、上半身の姿勢維持において脊柱起立筋と連動して働く。「ラットプルダウン」や「懸垂」などで僧帽筋や広背筋を強化すると猫背の改善や肩こりの予防につながる。

また、背中の筋肉が弱いと、脊柱起立筋に負担がかかりやすくなる。肩甲骨の可動域を広げるトレーニングを取り入れることで、上半身全体の柔軟性が向上し、姿勢の歪みを予防できる。

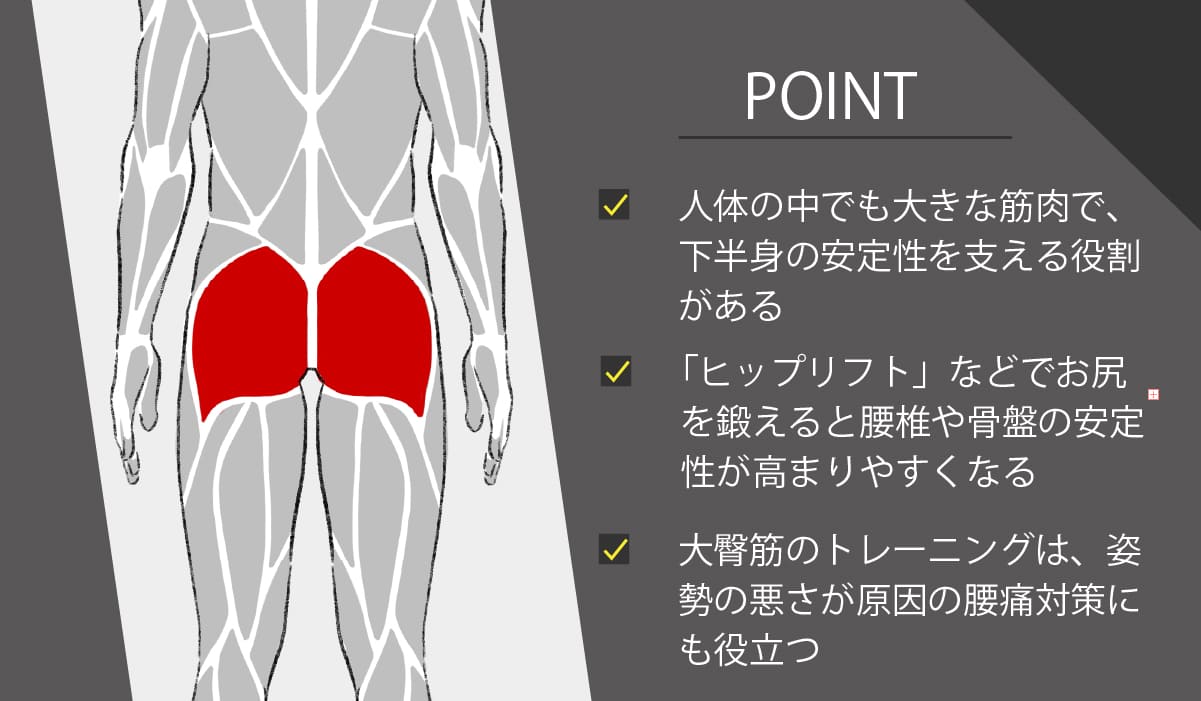

大臀筋

大臀筋は人体のなかでも大きな筋肉であり、下半身の安定性を支える重要な役割を果たす。脊柱起立筋と連動して動く筋肉でもあるため、「ヒップリフト」などでお尻を鍛えると腰椎や骨盤の安定性が高まりやすくなる。大臀筋のトレーニングは姿勢の悪さからくる腰痛対策にもなる。

脊柱起立筋の筋トレに関するQ&A

どのくらいの重量から始めるべき?

A:まずは自重からのスタートがおすすめ

毎日トレーニングしても大丈夫?

A:毎日おこなう必要はない

脊柱起立筋の筋トレの負荷を高めるためのコツはある?

A:お尻の筋肉をしっかり使うこと

脊柱起立筋の筋トレは高齢者でもできる?

A:自重や低負荷でのトレーニングはできる

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞