「寝ても疲れが取れない…」「なんとなく眠りが浅い気がする…」忙しい現代人には、このような悩みを抱えている人が多い。睡眠に大きな悩みがなくても、質のよい眠りを手に入れたいと感じている人もいるのでは。

この記事では、良質な睡眠がもたらす5つの効果をわかりやすく紹介。専門家への取材をもとに、睡眠の質を高めるための具体的なヒントや習慣もあわせて解説している。

この記事の監修者

角谷 リョウさん

睡眠コーチ / 超回復・睡眠研究所 所長

質のよい睡眠とは

睡眠の効果について見ていく前に、そもそもどのような睡眠が理想なのか?を知っておこう。

厚生労働省が2023年に発表した「健康づくりのための睡眠ガイド」をもとに、理想的な睡眠の定義について「量」と「質」の観点で解説する。

- 【量】成人は「6時間以上」を目安に

- 【質】「深いノンレム睡眠」をしっかり取る

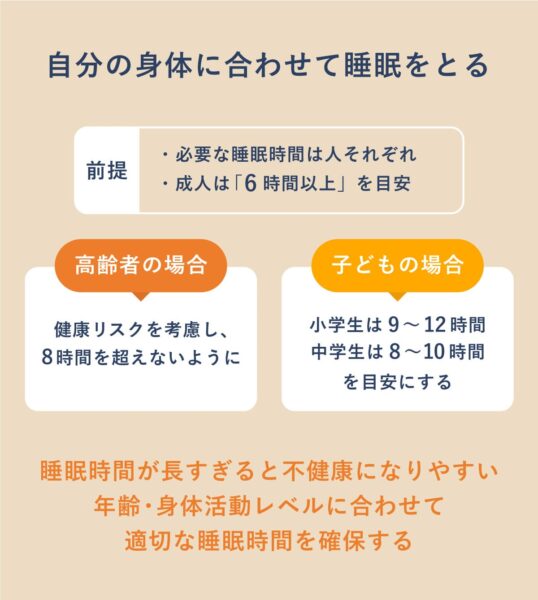

【量】成人は「6時間以上」を目安に

人間に必要な睡眠時間は年齢や身体活動レベルによって異なるが、成人は「6時間以上」が目安。

とくに、高齢者は長く寝床にいると健康リスクが高まることが睡眠ガイドで報告されており、「8時間」を超えないようにしたい。育ち盛りの小学生は「9〜12時間」、中学生は「8〜10時間」を目安に睡眠時間を確保しよう。

一般的にいわれる「たくさん寝たほうが健康によい」という認識は、必ずしも正しいわけではありません。量だけでなく質を確保し、睡眠後の休養感を得ることが大切です。

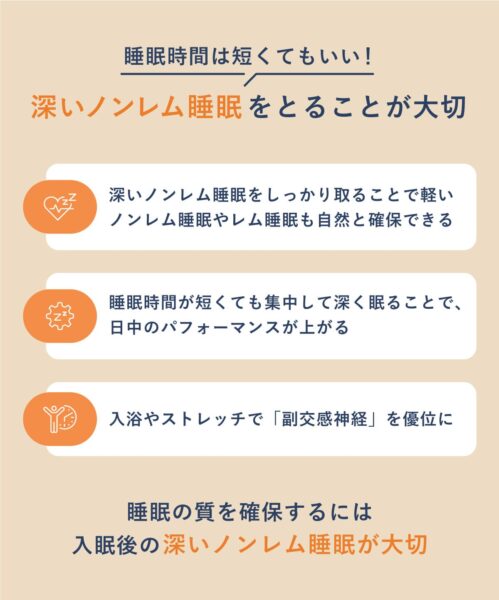

【質】「深いノンレム睡眠」をしっかり取る

「6時間以上」という量を守るだけでなく、入眠後に脳が休まる「深いノンレム睡眠」を確保することも重要。深いノンレム睡眠が足りていないと、長く寝たつもりでも疲れが抜けないことがある。

「深いノンレム睡眠」へ入るには、副交感神経を優位にするとよい。就寝前に入浴やストレッチなどをおこない、心身ともにリラックスモードへ切り替えよう。

「深いノンレム睡眠」が最初にしっかり取れたら、「浅いノンレム睡眠」と肉体が休まる「レム睡眠」は自然と確保できる。睡眠時間が短くても、スタートダッシュで集中して深く眠れれば日中のパフォーマンスは十分に上がる。

スマートフォンの通知やSNSなどで、交感神経がすぐ優位になってしまう状況に囲まれています。リラックスするには3〜5分ほどかかるといわれているため、就寝前には心身を休める習慣をつけましょう。

味の素株式会社 | グリナ®【PR】

日々の睡眠悩みが気になるなら「グリナ」

「ぐっすり眠れない」「睡眠の質がよくない」「日中に眠くなる時がある」など、睡眠に関する悩みを抱えている人は多い。そんな睡眠の悩みをサポートするのが、アミノ酸「グリシン」が主成分の「グリナ」。「グリナ」には、約2倍の速さで深睡眠へ到達する研究報告もあり、すみやかにぐっすりとした良い眠りが期待できる。

「グリナ」は、おやすみ前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「今日は寝るのが遅くなりそう」「明日は大事な日だからしっかり眠りたい」そんなタイミングで取り入れることで、すっきりとした目覚めをサポートしてくれる。また、睡眠ケア&ストレスケアのラインナップも!気になる方は、生活習慣の見直しと合わせて「グリナ」を試してみては。

質のよい睡眠がもたらす5つの効果

質のよい睡眠をとることには、さまざまな効果がある。

ここでは、具体的にどんな効果が得られるのかを5つの観点から見ていこう。

- 疲労回復力が高まる

- 記憶力と学習能力が向上する

- 肌の再生と回復が促進される

- ストレス解消とメンタルヘルスの改善

- 生活習慣病の予防につながる

疲労回復力が高まる

質のよい睡眠をとると、日中に消耗した身体や脳を休ませることができる。

睡眠には浅い眠りの「レム睡眠」と深い眠りの「ノンレム睡眠」があり、とくにノンレム睡眠中には、筋肉や組織の修復が進み、免疫機能の調整が行われるほか、脳内の老廃物が効率的に排出される。

こうした回復機能を最大限に活かすには、夜更かしや不規則な睡眠を避け、できるだけ安定した就寝・起床リズムを保つことが大切。

記憶力と学習能力が向上する

眠っている間は身体を休めるだけでなく、脳内での情報整理が活発におこなわれる。睡眠中、脳は日中に入ってきた情報から必要なものを選別し、記憶として定着させる。一方で、不要な情報は消去していく。

睡眠が不足すると新しい知識を覚えにくくなり、学業や仕事のパフォーマンスの低下につながりやすい。

肌の再生と回復が促進される

肌の細胞は、約28日周期で新しく生まれ変わる仕組みになっている。睡眠不足が続くと、このサイクルに乱れが生じ、古い角質が蓄積されて肌トラブルにつながる。

また、睡眠中に分泌される成長ホルモンは、肌のコラーゲン生成をサポートする働きがある。コラーゲンは肌のハリや弾力を維持するのに不可欠なため、睡眠不足は肌荒れやシワといったトラブルにつながりやすい。

ストレス解消とメンタルヘルスの改善

質のよい睡眠をとれると、脳内で分泌されるホルモンバランスが整い、メンタルが安定しやすい。

たとえば、ストレスホルモンとして知られる「コルチゾール」は、本来ストレスに対処するために分泌されるものだが、過剰に分泌され続けると心身に負担がかかり、イライラや不安感が強くなりやすい。

十分な睡眠を取ることで、コルチゾールの過剰分泌が抑えられ、精神を安定させる「セロトニン」の分泌が促進される。逆に、眠りが浅く睡眠の質が低下している状態では、感情のコントロールが難しくなり、小さな出来事でも過敏に反応してしまいがちになる。

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア【PR】

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

生活習慣病の予防につながる

質のよい睡眠は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病リスクを下げるうえでも重要な役割を果たす。充分な睡眠時間が確保できていないと、血圧上昇やコレステロール値の増加を招く。また血糖値も上昇しやすくなり、糖尿病のリスクも高まるとされる。

夜更かしが習慣化すると、食欲を促進するホルモン「グレリン」が増加し、満腹感をもたらす「レプチン」が減少する傾向にある。その結果、食べすぎにつながり、肥満になりやすい。

反対に、夜しっかり眠ると朝の目覚めが良くなり、朝食をきちんと取る習慣が続きやすくなる。体内リズムも安定し、血糖値の急激な変動も抑えられる効果が期待できる。

心身ともにリラックス!睡眠効果を高めるナイトルーティン

質の高い睡眠を取るためには夜の過ごし方が大切。ここでは、心身ともにリラックスし、質のよい睡眠効果を得るためのナイトルーティンを紹介する。

- 起床する時間を決める

- 就寝の1時間前にゆったり入浴

- 感謝日記で悩みのループから解放

- ストレッチポールで身体のゆがみをリセット

- スマホから離れて眠る

- 湿度は40~60%で管理

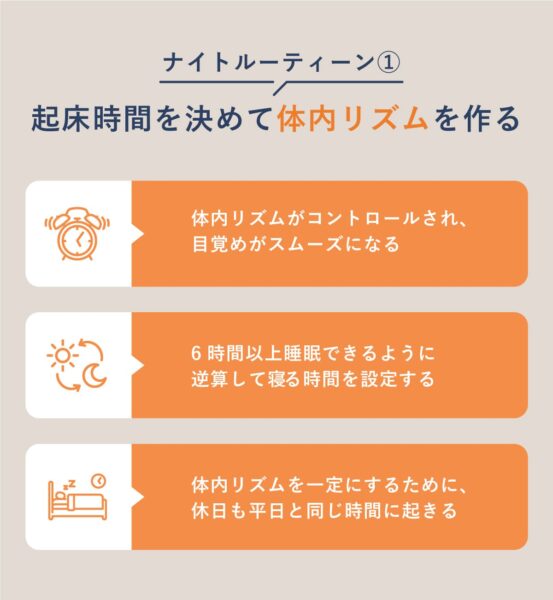

起床する時間を決める

起床時間を固定すると体内時計が調整され、その時間に体温やホルモンバランスが目覚めに適した状態になる。身体のリズムがつくられると、目覚めもスムーズになる。

理想的な睡眠管理法は、起床時間を固定した上で寝る時間にバッファを設けること。たとえば6時に起きる場合、ゴールから逆算して「6時間以上」眠ることを考え、22〜24時の眠くなったタイミングで就寝するとよい。

体内リズムを一定に保つために、できるだけ休日も平日も同じ時間に起きるようにしましょう。起床時間を固定し、朝に光を浴びることで睡眠リズムが整いやすくなります。

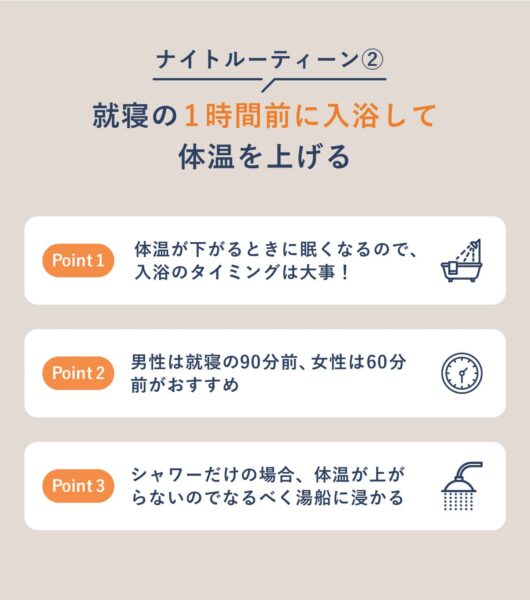

就寝の1時間前にゆったり入浴

入浴は睡眠の質に大きく影響する。温かい湯に浸かって体温を上げたあと、徐々に冷えていく「温度の落差」が生じたとき、深いノンレム睡眠に入りやすくなるといわれている。

入浴の推奨タイミングとして、スタンフォード大学などの研究では「就寝の90分前」が掲げられているが、実際は個人差が大きい。体温の下降ペースは性別によっても異なり、男性は入浴から約90分後、女性は約60分後に就寝するとよいとされる。

入浴をシャワーだけで済ませる人は要注意です。体温をしっかり上げないと、体温の下降が緩やかになってスムーズに入眠しづらくなります。とくに、体温が低い体質の人は、意識的にお湯に浸かるのがおすすめです。

感謝日記で悩みのループから解放

日本人は不安遺伝子が多く、夜になると「あのときこう話せばよかった」「明日の仕事を乗り切れるかな」などの後悔や不安を抱えやすい。頭の中で悩みがループすると不眠やメンタルダウン、うつの原因になることも。

ネガティブ思考のループから抜け出すのに効果的なのが「感謝日記」。毎日3人ほど、感謝できる相手を思い浮かべて書き留めるだけのシンプルな習慣。誰にも会わず外出しなかった日でも「宅配便の配達員さん、ありがとう」など、間接的に生活を支えてくれる人々に対する感謝を綴ってみて。

不安は不安を呼び、負のスパイラルに陥りやすいとされています。そこから意識を逸らし、悩む自分を客観視する「メタ認知」が、うつ状態を予防・改善するうえで重要です。

感謝日記でメタ認知を促せば、1週間で21人への感謝リストが完成します。周囲の支えを実感しながらポジティブな気持ちで眠りについたら、自然と質の高い睡眠につきやすくなるでしょう。

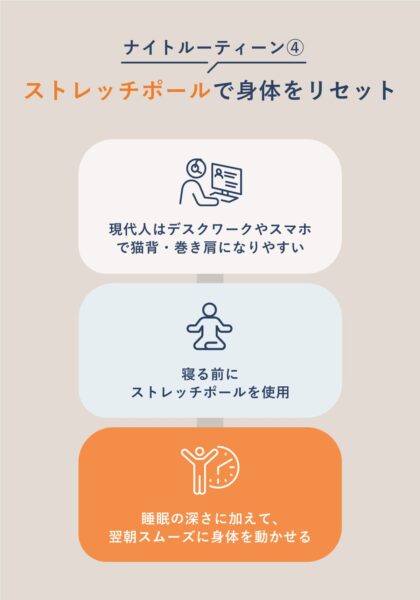

ストレッチポールで身体のゆがみをリセット

日中にこわばった身体をほぐし、リセットしてから眠るのも睡眠の質を上げる方法の1つ。現代人はデスクワークやスマホ操作で猫背・巻き肩になりがち。身体がゆがんだ状態で寝ると、起床時の不調につながってしまう。

そこで有効なのが、背骨の下に敷いて左右に揺らして使う長い筒状の「ストレッチポール」。寝る前にストレッチポールで身体を整えることで、睡眠の深さが変わる。

年齢を重ねると身体の柔軟性が低下するため、就寝前に“アイロンがけ”するように身体をほぐしてリセットしておくことが重要です。翌朝スムーズに身体を動かすためにも、ストレッチポールは効果的な習慣といえるでしょう。

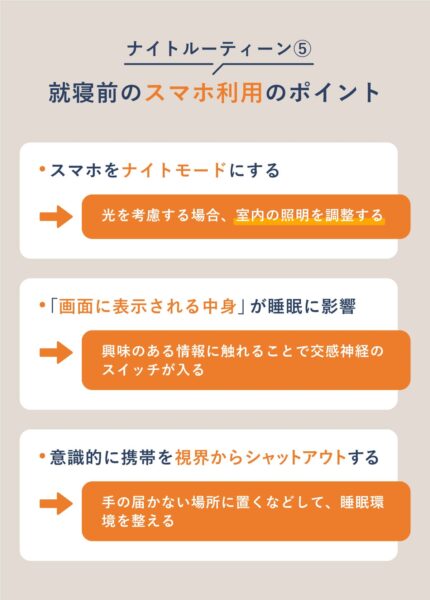

スマホから離れて眠る

睡眠の質を高めるにはスマホを寝室に置かないようにするのが望ましい。

スマホのブルーライトは睡眠を妨げる要因となるが、スマホが睡眠に与える最大の悪影響は光そのものよりも、「画面に表示される情報」にある。気になる商品を見つけたり、興味をそそる記事を読んだりするだけで脳が活発に働き、交感神経が優位になりやすい。

メッセージやSNSの通知音やわずかな光でも、目に入ったら「何だろう」とスマホを手に取ってしまいますよね。副交感神経を優位にするには、意識的なシャットアウトが必要。手の届かない場所に置く、物理的に視界から遠ざけるなどして睡眠環境を整えましょう。

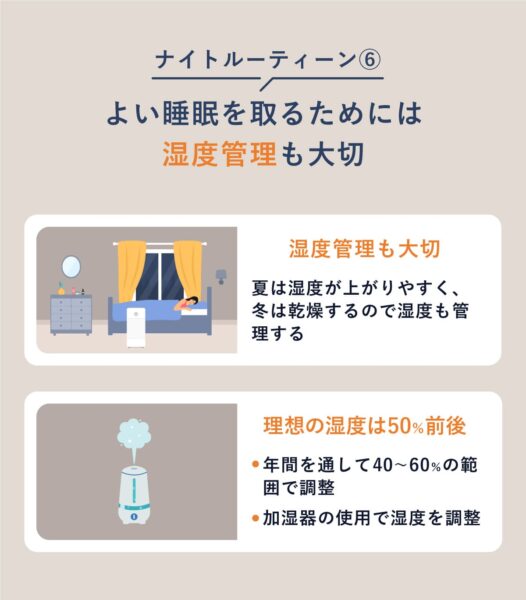

湿度は40~60%で管理

快適な睡眠のためには、室温と湿度も重要。室温はエアコンのおかげで適切に保たれていることが多いが、意外と見落とされがちなのが湿度。とくに冬は10〜20分ほど暖房を入れるだけで極端に乾燥し、睡眠の妨げになる。

理想的な湿度は「40〜60%」の範囲。加湿器の使用や洗濯物の部屋干しなど、ちょっとした工夫でも睡眠環境の改善に大きく役立つ。

睡眠効果を高めるモーニングルーティン

起きている時間と休む時間のメリハリをしっかりつけることが、質の高い睡眠には欠かせない。朝に身体を目覚めさせていれば、夜スムーズに入眠しやすくなる。ここでは、夜しっかり眠るためのモーニングルーティンを4つ紹介する。

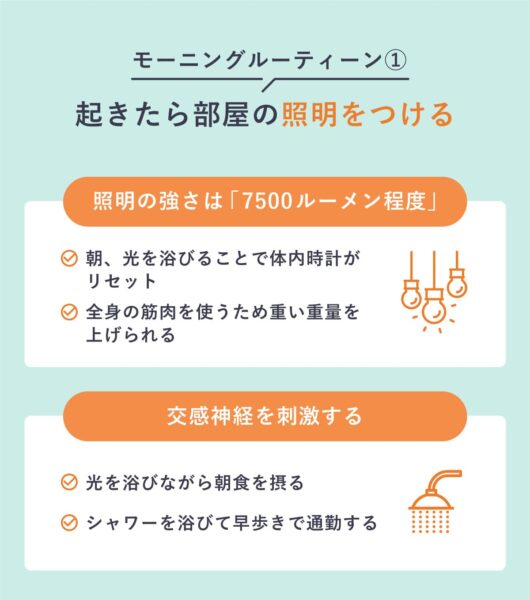

- 起床後に照明の光を最大化

- 窓を開けて換気、二酸化炭素濃度を下げる

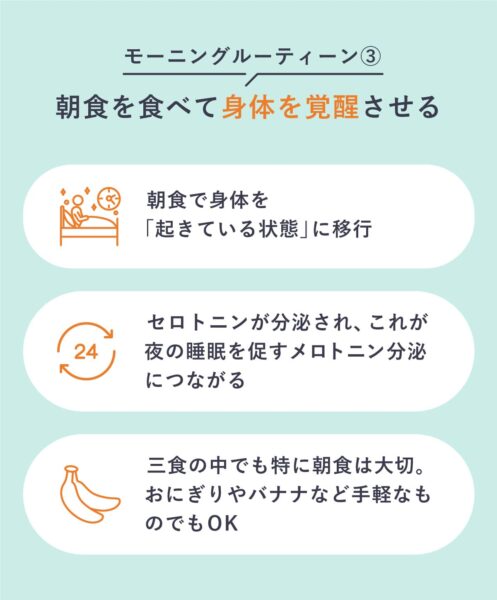

- 朝食で身体を覚醒させる

- 朝の軽い運動で交感神経を優位に

起床後に照明の光を最大化

朝の光を浴びると体内時計がリセットされることはよく知られているが、日光でなくとも室内照明で十分な効果を得られる。起床したら照明を最大にし、7,500ルーメン程度の強い光を浴びるよう心がけよう。

光を浴びながら朝食を取る・シャワーを浴びて通勤時に早歩きする、など複数の方法で身体を積極的に目覚めさせることが重要。

窓を開けて換気、二酸化炭素濃度を下げる

部屋を締め切った状態で就寝すると、あっという間に二酸化炭素濃度が上がる。二酸化炭素濃度が高い部屋にいると、集中力や認知機能が低下し始める。

朝起きたら、まずは窓を開けて換気をし、新鮮な空気に入れ替えよう。とくに自宅でリモートワークをしている人は、そのまま同じ空間に留まると、一日を通してパフォーマンスが下がりやすいので注意。

二酸化炭素濃度計は3,000円ほどで購入できます。定期的に測定し、換気のタイミングを知るために役立てましょう。

朝食で身体を覚醒させる

朝食は、睡眠リズムの調整に欠かせない。とくに女性は光の刺激だけでは身体が覚醒しにくい傾向があるため、朝食をしっかり摂ることで体内時計が整いやすくなる。

朝食を取ることで身体は明確に「起きている状態」になり、セロトニンの分泌を促進。セロトニンは夜に分泌されるメラトニンの材料にもなるため、朝食を抜いてしまうと夜の睡眠にも影響が出やすくなる。

3食の中で朝食はもっとも重要です。しかし、完璧な栄養バランスにこだわる必要はありません。忙しい現代人でも実践しやすいよう、おにぎりやバナナなどの手軽に摂れるものでも十分に効果が期待できます。

睡眠に関わるアミノ酸の材料「トリプトファン」を含むバナナはとくにおすすめです。

朝の軽い運動で交感神経を優位に

朝から交感神経を活性化するには、軽い運動を取り入れるのが効果的。特別なトレーニングをする必要はなく、早歩きを心がけるだけでも十分。少し息が上がる程度に動くと身体が温まり、頭もクリアに切り替わりやすい。

起床直後はまだ完全に覚醒しきっていないため、無理のないペースで始めるのがポイント。

睡眠薬やサプリって効果あるの?

睡眠の質を向上させようとサプリや睡眠薬を利用する人が増えているが、実際には適切に活用できていないケースが多い。ここでは、睡眠薬と睡眠サプリを利用するときのポイントを紹介する。

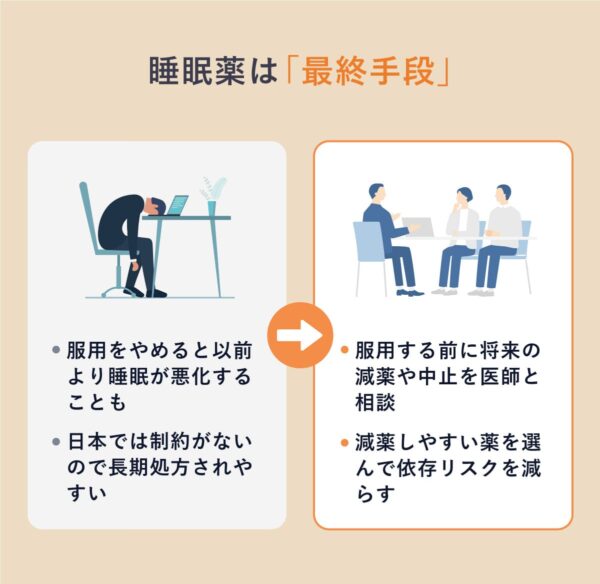

- 睡眠薬は「出口戦略」が重要

- 睡眠サプリは不足している栄養素を補う感覚で飲む

睡眠薬は「出口戦略」が重要

睡眠薬は、日常生活や睡眠環境を整えても改善されなかったときの最終手段として位置づけるべき。睡眠薬のリスクは、服用をやめる際に以前より睡眠状態が悪化する恐れがある点。

服用開始前に医師と相談し、「いつまでにどの程度の量まで減らしていくか」を明確にしておくことが大切。

海外諸国(主に北米・欧州)では睡眠薬処方に関して段階的に離脱することが原則で保険適用外になるケースもあるのに比べ、日本ではそのようなペナルティがないため長期処方されやすい傾向がある。とくにベンゾジアゼピン系薬剤は海外ではほとんど使用されなくなっているが、日本では依然として広く処方されている。

睡眠薬を利用する場合、服用をスタートする時点で将来的な減薬・中止について医師と相談しておくことが大切です。減薬しやすいタイプの薬を選ぶことで、依存のリスクを軽減できます。

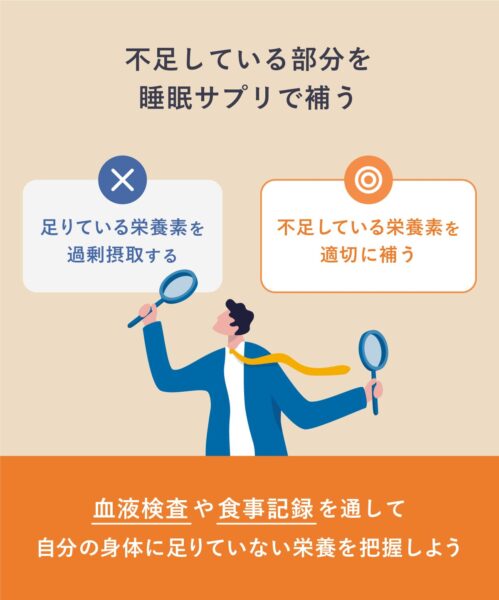

睡眠サプリは不足している栄養素を補う感覚で飲む

睡眠によいとされる成分を含んだサプリは多く販売されているが、大事なのは自分に必要な栄養素が何かを知ること。足りている成分を過剰に摂取してもあまり意味がなく、あくまで不足している栄養素を補う考え方で利用したい。

たとえば、日本人の食生活では鉄分などが不足しやすいが、すべての栄養素が不足しているわけではない。食事内容を記録するなどして、足りない栄養素を見極めてサプリを選ぼう。

睡眠の長さと健康効果の因果関係

「たくさん寝れば健康になれる」と思いがちだが、睡眠の効果は時間の長さだけで決まるわけではない。実は、睡眠時間の長さに応じて、期待できる効果は異なる。

ここでは、「6時間・7時間・8時間以上」という睡眠時間ごとの主な効果と、途中で目が覚める「中途覚醒」の考え方についても解説する。

- 6時間睡眠は心身の疲労を「ゼロリセット」

- 7時間睡眠は「長期記憶の定着」を促す

- 8時間睡眠で「運動神経の発達」「筋肉の回復」

- 中途覚醒してもトータルの睡眠時間が足りていれば問題ない

6時間睡眠は心身の疲労を「ゼロリセット」

6時間の睡眠は、疲労をリセットするために必要な最低限のライン。脳内の老廃物が排出され、心身の基本的な疲労回復が進む。日常生活を送る上では、6時間寝れていれば、身体に必要な回復効果をおおむね得られる。

7時間睡眠は「長期記憶の定着」を促す

睡眠時間が7時間になると「長期記憶の定着」という効果が期待できる。短期記憶として一時的に脳に保存された情報が、長期記憶として定着するプロセスが促進される。

たとえば、“一夜漬け”の勉強で覚えた内容は翌朝のテストには対応できても、時間が経つと忘れてしまいやすい。知識を長く定着させたい場合は、7時間以上の睡眠を確保することが重要になる。

8時間睡眠で「運動神経の発達」「筋肉の回復」

8時間以上の睡眠になると、さらに高度な身体機能の回復が期待できる。

運動神経の発達や筋肉の修復といった身体的なパフォーマンスの向上が加わるため、アスリートや音楽家のように高度なスキルや体力を必要とする人にとっては、長めの睡眠が不可欠。

トップレベルの競技者や表現者の中には、10時間以上の睡眠を取ることで心身のコンディションを保っているケースもある。

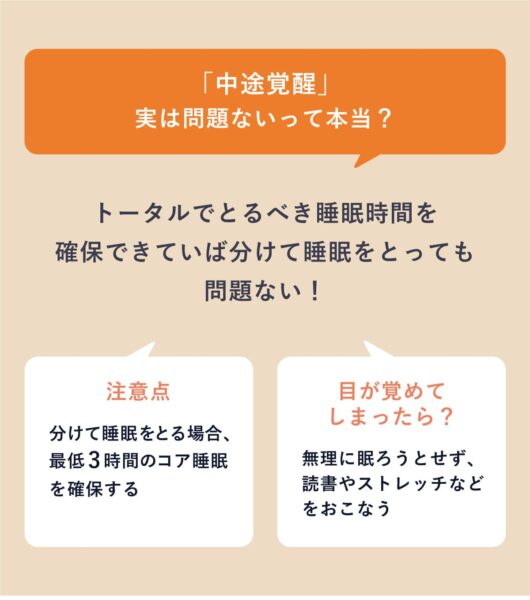

中途覚醒してもトータルの睡眠時間が足りていれば問題ない

子育て世代や高齢者をはじめ、夜中に目が覚めてなかなか再入眠ができない「中途覚醒」に悩む人も少なくない。しかし研究データは限られているものの、分割睡眠を実践して体調を崩したという報告はほとんどないため、大きな問題はないといえる。

重要なのは、1日の中で合計の睡眠時間が6時間以上確保できているかどうか。分割して眠る場合でも、最低3時間の「コア睡眠」を取ることが推奨されている。この時間帯に深いノンレム睡眠が現れ、睡眠の質を支える重要な役割を果たす。

中途覚醒しても罪悪感を抱く必要はありません。目が覚めてしまったら無理に眠ろうとせず、読書やストレッチなど穏やかな活動をして、再び眠くなったら就寝すれば大丈夫。短時間の細切れ睡眠でも、質の高さを追求してください。

仮眠や昼寝に期待される健康効果

最近では、昼寝や仮眠の重要性が注目され、正式に導入する企業も増えてきた。ここでは、仮眠が脳にもたらす効果や、最適な時間・タイミングについて紹介する。

- 仮眠には脳の疲労をリセットする効果がある

- 仮眠の時間は「15〜20分」が理想的

- 仮眠のタイミングは「15時より前」に

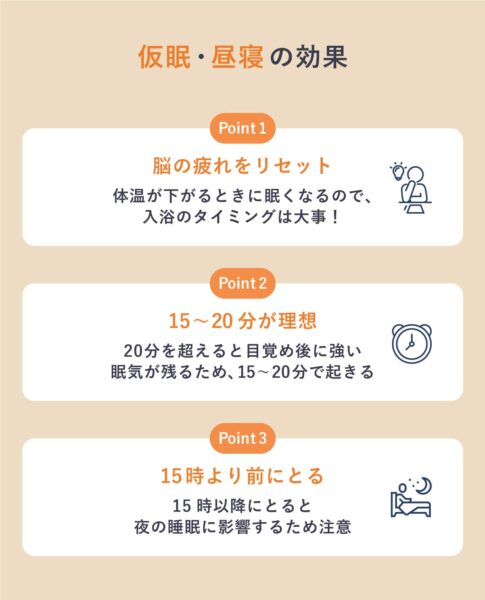

仮眠には脳の疲労をリセットする効果がある

仮眠は脳のパフォーマンス維持に効果的な習慣。脳はバッテリーと一緒で、連続して使用すると疲労するため、短時間でも休息を挟むことで集中力や判断力が回復しやすくなる。

夜しっかり眠れている人でも、日中に軽く仮眠を取ることで思考がクリアになり、仕事や勉強の効率アップにつながる。

仮眠の時間は「15〜20分」が理想的

仮眠や昼寝をするなら、深い睡眠に入る前に切り上げる必要がある。アラームなどを活用し、15〜20分でさっと起きるのが理想的。

睡眠時間が20分を超えると、深い睡眠に入ってしまいやすい。すると目覚めたあとに強い眠気や頭のもやもや感が生じ、起床後のパフォーマンスが低下してしまうことも。

仮眠のタイミングは「15時より前」に

仮眠や昼寝のタイミングも重要で、15時以降に取ると夜の睡眠に悪影響を及ぼす可能性がある。

人間は起きている時間が長くなると、自然と眠くなる仕組みになっている。夕方以降に仮眠を取るとそのサイクルが乱れ、夜の入眠が困難になることも。

昼食後に眠くなる自然なタイミングで、浅い睡眠を取ることは効果的です。ランチ後のパワーナップは、多くの文化圏で取り入れられています。適切なタイミングと時間で休息し、日中のパフォーマンスを維持しましょう。

法人160社16万人以上をサポート。認知行動療法に基づいた独自の睡眠改善メソッドは、従来の1/8の期間で2倍以上の効果を発揮。睡眠はストレス耐性、集中力、創造性を最大化する「人間の再起動装置」。『働くあなたの快眠地図』(フォレスト出版)をはじめ、睡眠に関する著書は6冊。21時就寝、4時には仕事の生活を送っている。