夜になかなか寝付けず、眠れないまま朝になったことがある人も多いのでは。一睡もできなかったときは「仕事や学校はどうする?休むべき?」と悩んでしまいがち。

この記事では、眠れないまま朝になった場合の原因や対処法、熟眠しやすくなる生活習慣を紹介する。眠れない日が毎日続く場合の対処法や、朝まで眠れなかった日の仕事の乗り切り方も解説するので、眠れなくて悩んでいる人は参考にしてみよう。

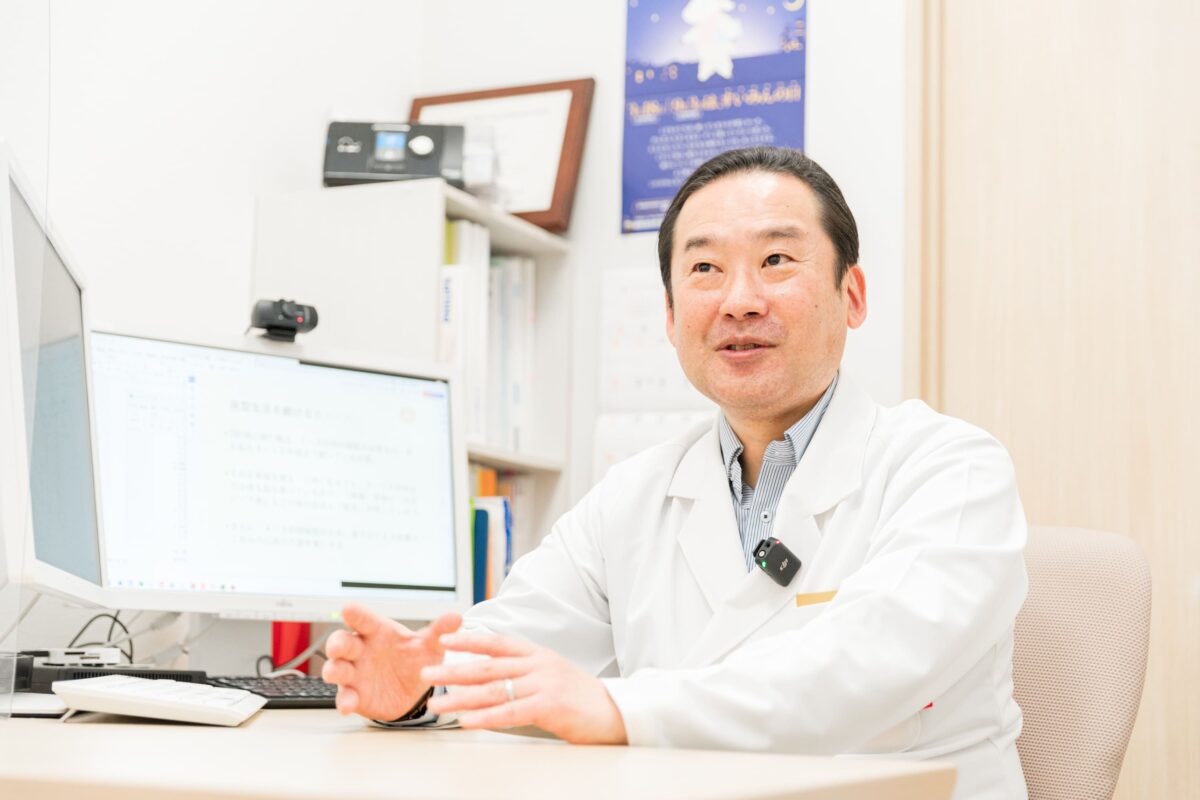

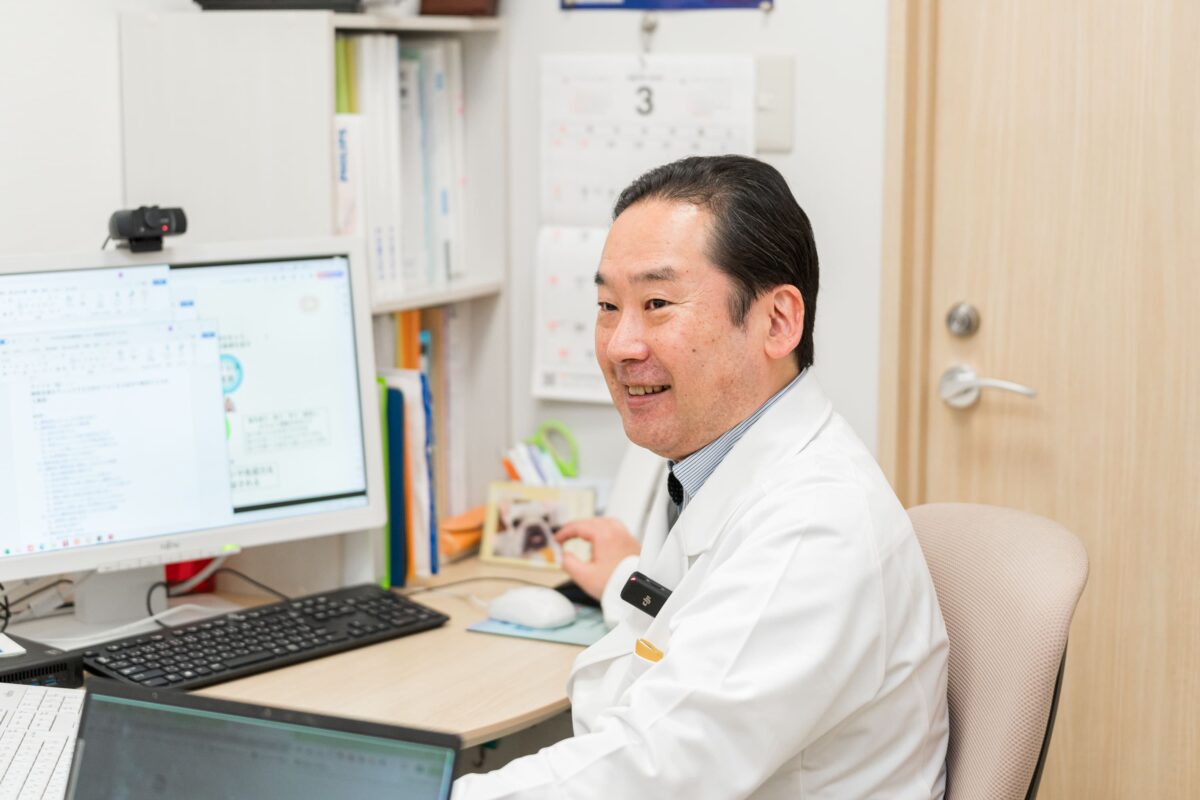

この記事の監修者

中村 真樹さん

日本睡眠学会総合専門医・指導医、日本睡眠学会評議員。東北大学大学院医学系研究科修了(医学博士)。東北大学病院精神科で助教、外来医長を務めた後「睡眠総合ケアクリニック代々木」院長を経て、2017年に「青山・表参道睡眠ストレスクリニック」を開院。2014年に全米ナルコレプシーネットワーク最優秀研究者賞を受賞するなど、臨床と研究、両面の実績があり、睡眠に悩む多くの患者さんの治療にあたっている。ビジネスパーソン向けの書籍『仕事が冴える眠活法』(三笠書房)他を執筆・出版。

眠れないまま朝になるのはなぜ?考えられる原因

まったく眠れないまま朝になってしまう場合の原因は、大きく「ストレス」と「ストレス以外」の2つに分けられる。それぞれについて詳しく見ていこう。

- ストレスや精神的な不調がある

- ストレス以外の要因

ストレスや精神的な不調がある

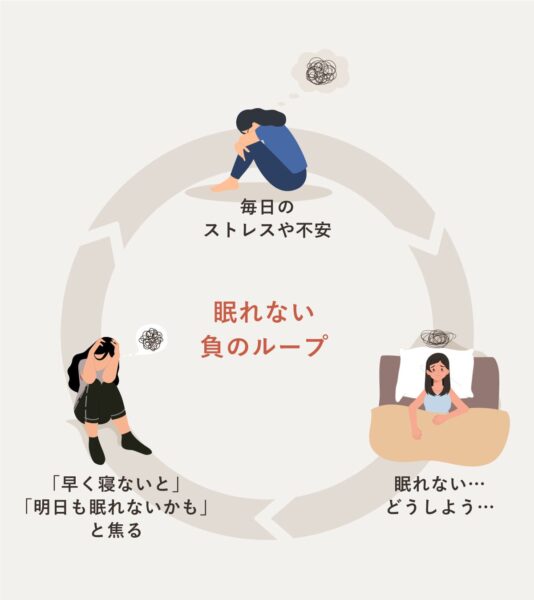

不眠の主な原因として多いのはストレスとされている。短期的な悩みなら2〜3日で解消されることが多いが、悩みごとが長引き、眠れない夜が続くと「今日も眠れなかったらどうしよう」という眠りに対する不安が生まれ、さらに眠れなくなる悪循環に陥りやすい。

ストレス以外にも、カフェインを多く摂取した日や、翌日に重要な予定が控えている日は要注意。「絶対に寝なければ」という強迫観念を抱えると、かえって頭が冴えてしまう。

眠るためには心身がリラックスしていることが前提条件。焦りやストレスによって交感神経が優位になると、眠りからは遠ざかるので注意しよう。

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

ストレス以外の要因

生活習慣の乱れ(長い昼寝や不規則な食事 など)も、不眠の原因になる。ストレスを抱えていないのに、夜なかなか寝付けない場合は、生活習慣を見直してみよう。

寝る直前に食事をすると深部体温が上がり、脳が覚醒しやすくなるため、就寝の3時間以上前までに食事を済ませておくのが望ましい。また、長すぎる昼寝も不眠につながるので、20分程度を目安にしよう。

カフェインの過剰摂取や寝る直前の摂取も、眠れない原因になる。カフェインには覚醒作用があり、交感神経が優位になって寝付きにくくなるため、夕方以降に飲むのは避けよう。コーヒー以外に、紅茶や緑茶も飲みすぎないよう注意。

アルコールの摂取しすぎにも気を付けたい。アルコールを少量摂取する分には寝つきがよくなりやすいが、大量に摂るとアルコールが分解されだした眠りの後半で眠りが不安定になり、睡眠の質が低下しやすい。また、トイレも近くなり、中途覚醒しやすくなる。

眠れないまま朝になった時の4つの対処法

一睡もできないまま朝を迎え、頭が重く疲れも取れていないのに、仕事や学校を休めないという人は多い。

寝不足のまま日中を過ごすことになるが、パフォーマンスの低下を最小限に留めるための方法はある。ここでは、眠れないまま朝になったときに一日を乗り切る対処法を4つ紹介する。

- 光を浴びて体内時計をリセットする

- カフェインを摂取する

- エネルギーを生み出すために朝食をとる

- 座った姿勢で仮眠をとる

光を浴びて体内時計をリセットする

眠れないまま朝を迎えてしまった場合でも、生活リズムを崩さないことが大切。いつも通りの時間に起床し、体内時計を維持しよう。

朝はカーテンを開けて光を浴び、活動のスイッチを入れることが重要。朝日を浴びると、光に含まれる成分の影響で、体内時計がリセットされる。体内時計が規則正しく機能すると、その日の夜には自然と眠気が訪れるようになる。

一睡もできなかった翌日の夜は通常より早く眠くなるはずなので、眠気を感じたらすぐに就寝するとよいでしょう。たとえば夜8時や9時に強い眠気を感じたら、そのタイミングで寝ることで睡眠リズムを崩さずに寝不足の影響を取り戻せます。

カフェインを摂取する

カフェインには覚醒作用があり、眠気を覚ますのに適している。一睡もできなかったときは、朝にカフェインを含む飲み物を適度に摂取しよう。

カフェインはコーヒーやエナジードリンクに多く含まれるが、紅茶や緑茶にも入っている。ただし、過剰摂取したり夕方以降に摂りすぎたりすると、夜にまた眠れなくなるおそれがあるので注意。

エネルギーを生み出すために朝食をとる

脳のエネルギー源となるブドウ糖は、寝ている間に消費されて足りなくなりがち。ブドウ糖が不足すると日中に集中力が低下しやすくなるので、朝食で補うことが大切。ブドウ糖はパンやごはんに多く含まれるため、主食をしっかり摂ろう。

一睡もできなかったときや寝不足のときの朝食には、タンパク質が多い食材を摂取するのがおすすめ。タンパク質には体内時計をリセットする働きがあるとされ、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の生成にかかわる「トリプトファン」も含まれている。「メラトニン」の生成には14~16時間かかるので、夜の快眠につながる。

座った姿勢で仮眠をとる

日中、眠気に襲われた場合、可能であれば短時間の仮眠を取るとよい。短時間の仮眠を効果的に取り入れることで、眠気を極力抑え、日中のパフォーマンスの低下を最小限に抑えることができる。

体内時計の関係で、とくに午前10時ごろ、午後2時ごろ、午後4時ごろに眠気が強まりやすい。

座った状態で、目覚ましをかけて5〜10分程度の短時間にとどめるのがポイント。横になって長時間眠ってしまうと深い睡眠に入ってしまい、かえって目覚めが悪くなる。

眠れない朝が続いたら試したい!熟眠しやすくする生活習慣

夜にしっかり眠るためには、生活習慣や環境から整えることが大切。スムーズに入眠しやすくなるよう、次に紹介する3つのポイントを意識してみよう。

- お風呂に入り、寝る前の深部体温を上げる

- 適度に運動する

- リラックスタイムを作る

お風呂に入り、寝る前の深部体温を上げる

寝る数時間前までにぬるめのお風呂に入ると、入眠しやすくなる。人が眠くなるのは、身体の内部の温度「深部体温」が下がりだしたとき。お風呂に浸かると血行が促進され、深部体温が高くなる。入浴後は開いた血管から熱が出ていき、深部体温が下がりやすくなるため、眠気が催されやすい。

また、入浴によって副交感神経が優位になることも、眠りやすくなる要因。シャワーでは深部体温を上げられないので、しっかり入浴することが望ましい。ただし、お風呂が熱すぎると交感神経が優位になって眠りにくくなるため、温度は39~40℃程度を目安にしよう。

ゆっくり入浴する時間がない人は、より手軽な足湯でも十分に睡眠導入効果が期待できます。また、足湯をしながら読書や音楽鑑賞などの好きなことを組み合わせると、リラックス効果がさらに高まります。

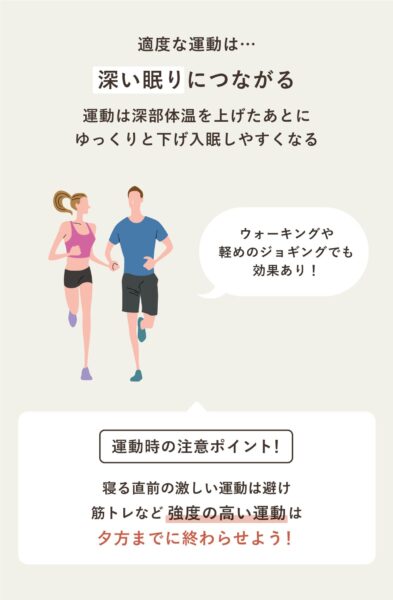

適度に運動する

適度な運動を習慣にすると、深い眠りにつながりやすくなる。運動には身体をリラックスさせる効果だけでなく、1度上がった深部体温がゆっくり下がることで眠気を誘う働きもある。さらに、ほどよく身体を疲れさせることで夜の寝つきがよくなり、ぐっすり眠りやすくなる。

運動するときはタイミングが重要。筋トレなど強度の高い運動は夕方までに済ませ、寝る直前の激しい運動は避けたほうがよい。平日は忙しくて難しい場合でも、週末にウォーキングや軽いジョギングを取り入れるだけでも睡眠リズムの改善に役立つ。

運動にはストレス発散の面でも効果がある。悩みを抱えた状態から、運動によって意識が切り替えられると、精神的な負担が軽減され、より睡眠の質の向上が期待できる。

リラックスタイムを作る

寝る前にリラックスすることで副交感神経が優位になり、眠りやすくなる。就寝の1〜2時間前はクールダウンの時間をつくることが大切。残業や通勤時間が長いと、どうしても帰宅後から就寝までの時間が短くなるが、できるだけリラックスタイムを確保したい。好きな音楽やアロマを取り入れて副交感神経を優位にすると、心が落ち着きやすくなる。

光の影響も考慮したいポイント。夕食後は蛍光灯ではなく、電球色やオレンジ系の光を選ぼう。夜の予定を詰め込みすぎるのも避けたほうがよい。とくに就寝前に考えごとをしがちな人は「明日のことは明日考えよう」と割り切るのがリラックスへのコツ。

この記事では、就寝前に取り入れたい「朝に疲れを残さない方法」を紹介。朝すっきりと目覚めたい人は参考にしてみて。

朝起きた時が一番疲れているのはなぜ?考えられる原因や対処法を紹介

朝起きたときが一番疲れている原因は? 朝は、1日をスタートさせる重要な時間。起きたときにすでに疲れを感じたまま活動をはじめると、さらに疲労が重なり、また翌朝もぐ.....

味の素株式会社 | グリナ 睡眠ケア&ストレスケア

睡眠とストレスの2つの悩みを同時にサポート

「仕事のストレスで眠れない」「日中の集中力が続かない」など、現代人の多くが睡眠不足やストレスの悩みを抱えている。そんな悩みをサポートするのが、「グリシン」と「GABA」の2つのアミノ酸を配合した機能性表示食品「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」。

「グリシン」が通常の約2倍の速さですみやかな深睡眠を導き、日中の眠気や疲労感の改善をサポート。「GABA」が精神的ストレスや疲労感の軽減をサポートし、リラックス効果をもたらす。

「グリナ 睡眠ケア&ストレスケア」は、就寝前にさっと飲むだけの手軽さも魅力。「明日は大事な予定があるからぐっすり眠りたい」「仕事と家事に追われて満足に眠れていない」そんなタイミングで取り入れることで、翌朝の爽快感のある目覚めや精神的なストレスの軽減をサポートしてくれる。

初回限定500円(6本入)で始められるので、気になる方は、生活習慣の見直しに「グリナ」を試してみては。

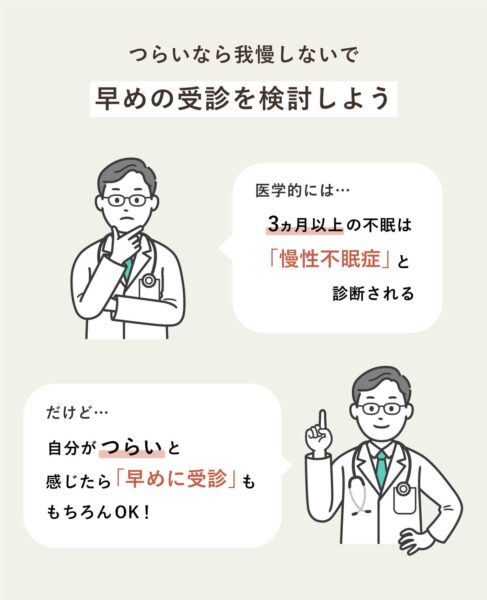

眠れない状態が続いたら病院で治療するべき?

眠れない状態が長引いている場合、まずは不眠による自身の苦痛の程度をチェックしてみよう。不眠が続いていても日常生活に支障がなければ、必ずしも病院に行く必要はないが、本人が苦痛を感じているなら受診を検討しよう。

生活習慣の改善や、睡眠環境の見直しを試しても変わらないときも医師に相談するタイミング。不眠が続くと不眠がストレスになり、さらに寝つきを悪くする悪循環につながるので早めに対処したい。

医学的には「不眠が3ヵ月以上続くと慢性不眠症」とされるが、実際には1ヵ月未満であっても辛いなら専門家に頼ってよい。気になった時点で早めに受診し、不安を解消しよう。

実際の臨床現場では、1〜2週間以上の不眠が続き、日中の眠気やパフォーマンスの低下を心配して来院する患者が多いです。こうした自己判断も決して間違いではなく、不安や心配がある時点で専門家に相談したほうがよいでしょう。

眠れない悩みに関するQ&A

眠れない頻度がどれくらいだと多い?

A.医学的には、眠れない日が週に3回以上続いている場合は注意が必要

月に1度くらいであれば、ストレスや生活リズムなどが一時的に乱れただけの可能性が高く、気にしすぎる必要はないです。しかし、週の半分以上も眠れない日が続くようなら対策を検討したほうがよいです。

1~2日程度ならなんとかやり過ごせても、3日以上眠れない状態が続くと不安や焦りが強まり、それ自体が新たなストレスとなって不眠が深刻化する場合があります。

眠れないまま朝になった。少しでも横になったほうがいい?

A.眠れないまま朝を迎えそうなときに横になり続けるかどうかは、そのときの状態によって変えるとよい。

頭の中で考え事が止まらず神経が高ぶっているなら、1度布団から出て気持ちを切り替えるのがおすすめです。

一方、とくに強い不安があるわけではないときは、そのまま静かに横になって目を閉じてみるのもよいです。完全に眠れなくても、身体を休めるだけで回復の助けになります。

また、眠れなくても焦らず「眠れなくてもいい」という気持ちを持つことも大切。眠れないことへのストレスがさらに眠りを遠ざけることもあるため、リラックスした状態を保つよう心がけましょう。

朝まで眠れない時の仕事はどう乗り切る?

A.睡眠不足のまま仕事に向かわなければならない状況のときは、日中に短時間の仮眠を取ることが効果的。

体内時計の周期により、日中も定期的に眠気が強まるタイミングがあります。このタイミングを利用して、休憩時間などに仮眠を取ることでパフォーマンスの低下を最小限に抑えらます。

理想的には5分から10分程度の短い仮眠で、深い睡眠に入る前に起きることが大切です。

重要なのは「眠れなくてもいい」という気持ちの切り替えです。「絶対に寝なければ」という強迫観念から解放され、リラックスモードに切り替えることができれば、結果的に眠りにつきやすくなります。