夜ごはんを抜くと体重は一時的に減るが、その多くは水分や筋肉の減少で、基礎代謝はむしろ低下しやすくなる。代謝低下やホルモンの乱れをはじめとし、空腹ストレスでコルチゾールが上がって睡眠の質も落ち、翌日の食欲暴走やリバウンドを招きやすい。

この記事は夜ごはんを抜くのではなく軽く整える考え方で、メリット・デメリット、注意点、夜ごはんが遅い日の対処法を詳しく紹介する。

この記事の監修者

三城 円さん

管理栄養士/パーソナル管理栄養士/ダイエットコンサルタント

夜ごはんを食べないと身体に悪い?

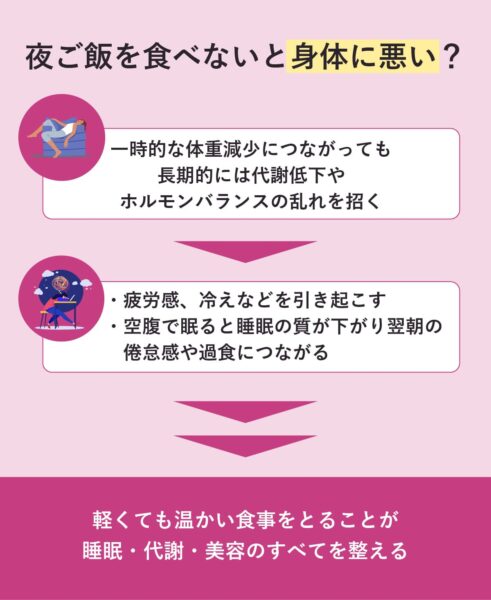

夜ごはんを抜くことは、一時的な体重減少につながっても、長期的には代謝低下やホルモンバランスの乱れを招き、身体に負担を与えるリスクが高い。

夕食は1日の栄養を補い、筋肉修復やホルモン分泌を支える重要な時間帯。とくにたんぱく質・ビタミンB群・鉄などが不足すると、疲労感、冷え、睡眠の質低下、免疫低下を引き起こす。

また、空腹で眠ると血糖値が下がり、脳がエネルギー不足と判断してコルチゾールを分泌する。その結果、睡眠の質が下がり、翌朝の倦怠感や過食につながる。

「夜抜きダイエット」は一時的な体重変化に過ぎず、長期的には筋肉分解や代謝低下の原因に。夜ごはんは太る食事ではなく回復の食事。軽くても温かい食事をとることが、睡眠・代謝・美容のすべてを整える鍵。

起こりやすい体調不良の例

- 寝つきが悪い・夜中に目覚める・早朝覚醒

- 起床時のだるさ・頭痛・立ちくらみ

- 甘いもの・糖質を強く欲する

- 夕方の疲労感・イライラ・集中力低下

- 代謝低下による冷え・便秘・体重増加

監修者:三城

女性は男性に比べて筋肉量が少ないため、たんぱく質不足によって代謝が低下しやすくなります。さらに、鉄や亜鉛などのミネラルが不足すると、冷え、肌荒れ、抜け毛、PMS(月経前症候群)といった不調が現れやすくなります。

とくに更年期世代では、エストロゲンの減少に加えて夕食を抜く習慣が重なると、自律神経の乱れや不眠、慢性的な疲労感が強まる傾向があります。

夜ごはんを食べないダイエットが失敗しやすい理由

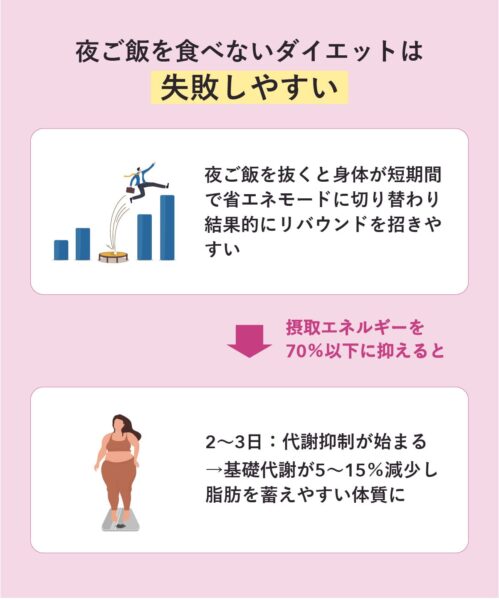

夜ごはんを抜くダイエットは一見効果的に見えても、体は短期間で「省エネモード」に切り替わり、結果的にリバウンドを招きやすい方法。

摂取エネルギーを基礎代謝の70%以下に抑えると、2〜3日で代謝抑制が始まり、1〜2週間でT3(甲状腺ホルモン)やレプチン(食欲抑制ホルモン)が低下。基礎代謝が5〜15%減少し、脂肪を蓄えやすい体質に変わる。

また、空腹によるストレスでドカ食いや高糖質摂取が起こりやすく、睡眠の質低下から食欲ホルモンのバランスも崩れる。とくに筋肉量が少ない人、運動不足、睡眠リズムが乱れている人は代謝の落ち込みが顕著で、リバウンドリスクが高い。

■ホルモンの種類と食べ方の工夫

| ホルモン | 主な働き | 分泌が活発な時間 | 食事との関係 |

| インスリン | 血糖を下げ、糖を脂肪に変える | 昼に感受性高い/夜は低下 | 夜は同じ糖質でも太りやすい |

| コルチゾール | 朝に代謝を上げる・エネルギー動員 | 早朝〜午前中 | 夜遅い食事で分泌リズムが乱れる |

| メラトニン | 睡眠ホルモン。インスリン感受性を下げる | 夜21時以降上昇 | メラトニン分泌中の食事は太りやすい |

| セロトニン | 幸せ・食欲安定 | 日中(光刺激で合成) | 朝にしっかり食べ夜は軽くが理想 |

監修者:三城

夜遅い食事では「食べない」より「整える」ことが重要です。体内時計のリズムに合わせ、消化に負担をかけない軽めの糖質と良質なたんぱく質を摂ることで、脂肪蓄積を防ぎつつ睡眠の質も保てます。豆腐・卵・白身魚など脂質の少ない食材を就寝2〜3時間前までに摂るのがおすすめです。

夜ごはんを食べないメリット

- カロリー摂取量の減少

- 食べ過ぎを防止する

- ホルモンバランスが改善する

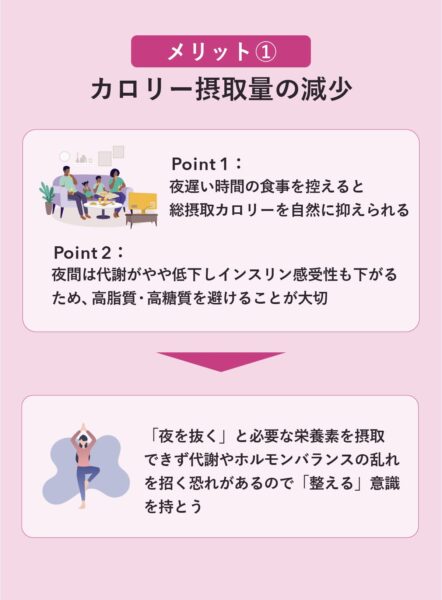

カロリー摂取量の減少

夜遅い時間の食事を控えると、総摂取カロリーを自然に抑えられる。夜間は代謝がやや低下し、インスリン感受性も下がるため、高脂質・高糖質を避けることが重要。

ただし「夜を抜く」と必要な栄養素を摂取できず、代謝やホルモンバランスの乱れを招く恐れがある。就寝2〜3時間前までに、具だくさんの味噌汁や豆腐、温かい軽食を摂ることで、体を休ませながらエネルギーを補うことができる。夜は抜くより整えるほうが継続しやすい。

監修者:三城

正しくは「カロリー」ではなく「摂取エネルギー」が適切ですが、本記事ではわかりやすくするために「カロリー」という言葉で説明しております。

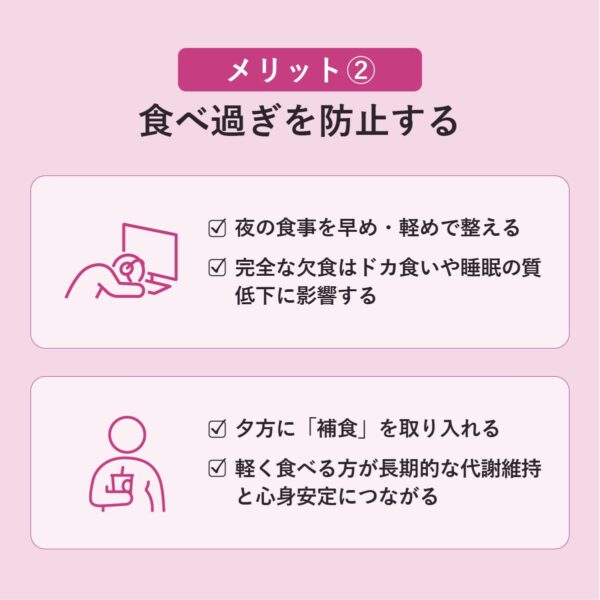

食べ過ぎを防止する

夜の食事を早め・軽めに整えることで、お菓子などの過食や間食の抑制につながる。強い空腹状態はコルチゾールなどのストレスホルモンを高め、ドカ食いや睡眠の質低下を引き起こすため、完全な欠食は避けたい。

夕方に小おにぎりやヨーグルト、プロテインなどを摂る「予防補食」を取り入れると、血糖の乱れを防ぎ、夜の暴食を抑えやすくなる。女性やストレスが多い人ほどホルモン変動の影響を受けやすく、夜を抜くよりも軽く食べて整える方が、長期的な代謝維持と心身の安定につながる。

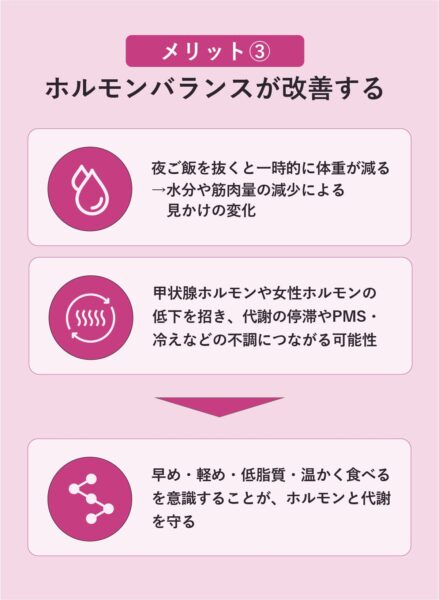

ホルモンバランスが改善する

夜ごはんを抜くと、一時的に体重が減るものの、それは水分や筋肉量の減少による見かけの変化にすぎない。長期的には甲状腺ホルモンや女性ホルモンの低下を招き、代謝の停滞やPMS・冷えなどの不調につながる。

ホルモンバランスを整えるには、早めに就寝し、朝食で体内時計をリセットし、筋肉量を維持する生活が効果的。プチ断食を行う場合でも、夜を完全に抜くのではなく、「早め・軽め・低脂質・温かく食べる」を意識することが、ホルモンと代謝を守る現実的な方法。

| 特徴 | ポイント |

| 筋肉量が少ない人 |

|

| 睡眠時間が短い・ストレスが多い人 |

|

| 極端な夜型・不規則な生活リズムの人 |

|

夜ごはんを食べないデメリット

- 太りやすくなる

- 代謝が落ちる

- ストレスを感じやすくなる

- 体調を崩すおそれがある

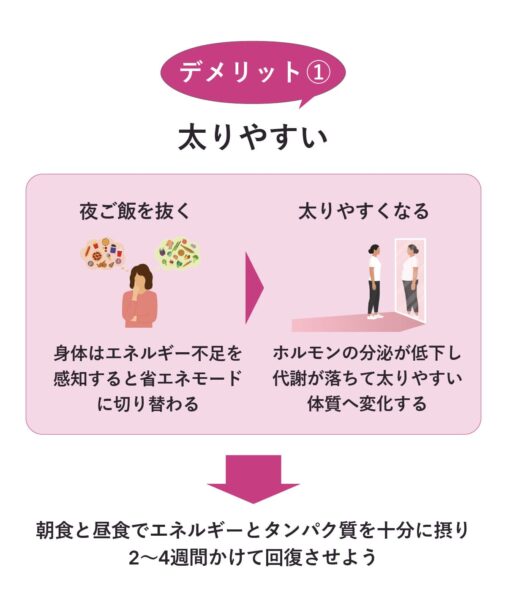

太りやすくなる

夜ごはんを抜くと一時的に体重は減少するが、その多くは水分や筋肉によるものであり、脂肪が減っているわけではない。身体はエネルギー不足を感知すると、筋肉を分解して糖をつくり出す「糖新生」をおこない、省エネモードに切り替わる。

これにより甲状腺ホルモンやレプチンの分泌が低下し、代謝が落ちて太りやすい体質へと変化する。摂取エネルギーが基礎代謝の70%を下回る状態が2〜3日続くと兆候が現れ、1〜2週間で定着する。

代謝を戻すには、朝食と昼食でエネルギーとたんぱく質を十分に摂り、2〜4週間かけて回復させることが必要。とくに40代以降は筋肉量とホルモン分泌が減少しやすく、夜抜きの影響を受けやすい。夜を抜くよりも「朝しっかり・夜軽め・動いて寝る」ことが、代謝を守りながら太りにくい体を維持する方法。

| サイン | 背景の変化 |

| 体温が下がる(36℃未満が続く) | 筋肉量低下+甲状腺ホルモン低下で熱産生が減る |

| 冷え・むくみ | 血流や水分代謝の停滞、自律神経の乱れ |

| 疲れ・だるさ・集中力低下 | ブドウ糖供給不足による脳のエネルギー低下 |

| 便秘や肌荒れ | 腸の動きやターンオーバーの低下 |

| 睡眠の質低下 | 交感神経優位・コルチゾール過剰分泌 |

監修者:三城

体を動かし、体温を上げる時間を1日1回つくるだけでも、体は“燃える方向”に切り替わります。食べないより、「整えて燃やす」を優先することが、長く続くダイエットの基本です。

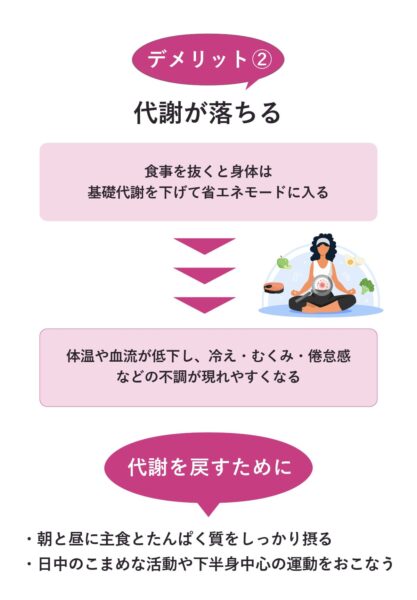

代謝が落ちる

食事を抜くと、身体はエネルギー不足に対応するため筋肉を分解し、基礎代謝を下げて省エネモードに入る。筋肉が減ると体温や血流が低下し、冷え・むくみ・倦怠感・便秘・肌荒れ・睡眠の浅さといった不調が現れやすくなる。

とくに夜抜きはたんぱく質・鉄・亜鉛・ビタミンB群の摂取機会を失い、ホルモン分泌や免疫機能にも悪影響を及ぼす。代謝の回復には、朝と昼に主食(糖質)とたんぱく質をしっかり摂ること、そして日中のこまめな活動や下半身中心の運動をおこなうことが重要。

代謝の手応えが戻るまでには2〜4週間、筋肉量の回復には1〜3か月を要する。夜を抜いて軽くするより、就寝2〜3時間前までに温かく消化の良い軽食を取ることが、代謝とホルモンのリズムを整える鍵。

監修者:三城

朝起きて光を浴び、朝食でたんぱく質を摂る。この2つの積み重ねで、体は「今日も動くモード」に入ります。夜を抜くよりも、朝の始まり方を整えること。これだけで代謝は戻りやすくなります。食事を抜くより、体のスイッチを入れる時間をつくることを意識してみてください。

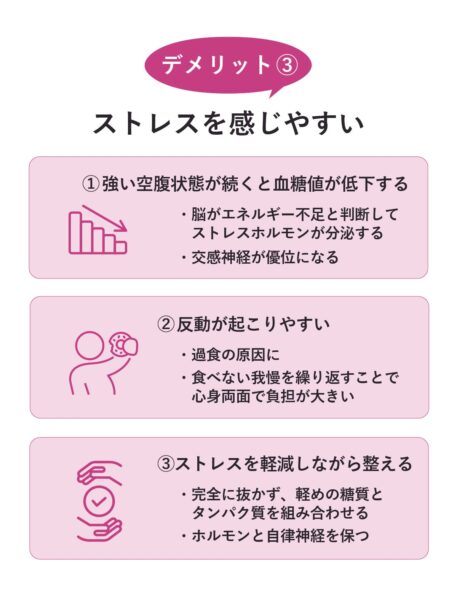

ストレスを感じやすくなる

強い空腹状態が続くと血糖値が低下し、脳がエネルギー不足と判断してストレスホルモンのコルチゾールを分泌する。これにより交感神経が優位となり、イライラや集中力の低下、睡眠の質の悪化を招く。

結果として、翌日に甘いものや高脂質の食べ物を欲する反動が起こりやすく、過食の原因にも。食べない我慢を繰り返すことは、心身両面で負担が大きい。

ストレスを軽減しながら体を整えるためには、完全に抜かず、軽めの糖質と少量のたんぱく質を組み合わせた食事を取ることがおすすめ。血糖値の急変動を防ぐことで、ホルモンと自律神経の安定を保ち、ストレスの暴走を抑えられる。

監修者:三城

「夜は食べない」と決めすぎると、体だけでなく心にも負担がかかります。ストレスによる空腹は、実はエネルギー不足ではなく安心感の欠乏が原因のこともあります。

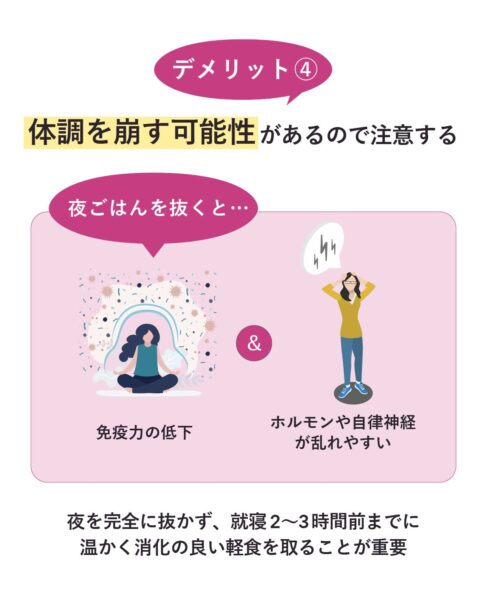

体調を崩すおそれがある

夜ごはんを抜くと、たんぱく質・鉄・亜鉛・ビタミンA、C、E、B群など免疫に関わる栄養素が不足し、白血球や抗体の生成が滞ることで免疫力が低下する。

さらに、低血糖状態が続くと体は飢餓ストレスに反応し、コルチゾールを分泌して免疫細胞の働きを抑制する。睡眠中の成長ホルモンやメラトニンの分泌も減少し、体の修復と抗酸化機能が弱まるため、風邪・肌荒れ・慢性疲労などの不調が現れやすくなる。

とくに更年期や多忙な女性は、夜抜きによってホルモンと自律神経のリズムが乱れやすく、不眠や倦怠感、PMS悪化などの症状が強まる傾向に。

健康的に整えるためには、夜を完全に抜かず、就寝2〜3時間前までに温かく消化の良い軽食を取ることが重要。朝と昼にしっかり栄養を確保し、夜は軽く整えるリズムを保つことが、代謝・免疫・ホルモンの三本柱を守る方法。

監修者:三城

夜を抜いた翌日にだるさや冷えを感じたら、それは体が「回復の材料不足」を訴えているサインです。体調を守るためには、夜を完全に抜くよりも温かく軽く食べる工夫をしましょう。寝る直前であっても味噌汁や豆腐、卵など、体を内側から温めるものを少しでも口にしましょう。

夜ごはんを軽く食べる時の注意点

- 朝・昼ごはんで栄養素を補う

- 水分を意識的に取る

- 過度な空腹を避ける

- 睡眠とのバランスを取る

朝・昼ごはんで栄養素を補う

夜を抜くと、1日の総エネルギー量だけでなく栄養素の偏りが起こりやすくなる。とくに、筋肉維持や代謝に関わるたんぱく質、エネルギー源となる糖質、代謝を助けるビタミン・ミネラルは朝と昼でしっかり補うことが大切。

栄養素が不足すると、疲労や集中力の低下につながるため、昼食は主食・主菜・副菜(汁物も含む)を揃えるのがおすすめ。

監修者:三城

夜を軽くする日は、朝と昼で栄養素を「貯金」する意識を持つことが大切です。たんぱく質・糖質・ビタミンB群を朝昼でしっかり補えば、夕食を軽くしても代謝や体温が安定します。

ごはん・卵・納豆・野菜などの具沢山味噌汁といった組み合わせを習慣化することで、無理なく体調が崩れない体を維持できます。

水分を意識的に取る

空腹時は喉の渇きを感じにくくなり、気づかないうちに脱水状態になることも。体内の水分が不足すると代謝や血流が滞り、むくみや冷えの原因にもなる。

夜ごはんが軽めになる日は常温の水や白湯を中心にこまめに水分補給を行い、体の巡りを保つ意識が必要。カフェインの取りすぎは利尿作用が強く、かえって脱水を招くため注意が必要。

監修者:三城

夕食が遅くなる日は食事量が減るため体内の水分量も減少しやすくなります。そのため常温の水や白湯、お茶などを意識的に取り入れることがポイントです。

1時間に1~3回を目安に少しずつ飲むと、血流が保たれむくみや冷えを防ぎやすくなります。夜遅くのコーヒーやエナジードリンクなどカフェインの多い飲み物は控えましょう。

過度な空腹を避ける

「我慢して何も食べない」状態が続くと、ストレスホルモンのコルチゾールが増え、血糖値を上げようとする働きが強まる。結果的に、次の食事で血糖値が急上昇し、脂肪を溜め込みやすくなる。

どうしても空腹がつらいときは、低糖質・高たんぱくな軽食(無糖ヨーグルト、ゆで卵、豆腐など)を少量摂ることで、ホルモンバランスの乱れを防げる。

監修者:三城

強い空腹は代謝を落とすだけでなく、ストレスホルモン(コルチゾール)を上げて睡眠や食欲を乱す要因になります。理想は就寝2〜3時間前に、具だくさん味噌汁(寝る直前の場合は汁中心で可)や豆腐などの軽い食事を少量摂ること。

心身が落ち着き、睡眠の質も守られます。「我慢する夜」ではなく「穏やかに終える夜」を意識してみてください。

睡眠とのバランスを取る

強い空腹のまま寝ると、身体がエネルギー不足と判断して血糖値が下がりやすくなり、睡眠が浅くなったり、途中で目が覚めたり夢を見やすくなる。良質な睡眠を得られないと、翌日の代謝やホルモン分泌のリズムが乱れ、逆に太りやすい体質を助長するおそれもある。

夜を抜く場合でも、就寝2〜3時間前に温かいスープや豆乳など、消化の良い軽い食事を摂ることで、血糖値と睡眠のリズムを安定させやすい。

監修者:三城

夜を抜く日は、食べないより眠る準備を整えることを優先しましょう。軽く温かいものを摂ることで体温と血糖が安定し、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌がスムーズになります。入浴と就寝リズムを整えれば、夕食が軽めでも翌朝の代謝が高まり、疲れを残さず過ごせます。

夜遅くなったときの対処法

- 軽めで消化の良い食事を選ぶ

- 食事の量を調整する

- 食後すぐに寝ないようにする

軽めで消化の良い食事を選ぶ

遅い時間帯に食べる際は、消化に負担をかけない軽めの食事を選ぼう。例えば、野菜スープや温野菜サラダ、低脂肪のたんぱく質源(鶏肉や豆腐)などがオススメ。これにより、睡眠の質を損なうことなく、次の日に影響を与えにくくなる。

食事の量を調整する

夜遅くに食べる場合でも、食事の量は控えめにするのがおすすめ。遅い時間に大量の食事を摂ると、消化が追いつかず、翌朝の倦怠感や消化不良の原因に。

よく噛んで食べると自然と腹八分目となり、消化しやすくなる。

■おすすめの食事例

| 時間 | 内容 | ポイント |

| 18〜19時 | 軽い補食(おにぎり・プロテイン/ゆで卵・ヨーグルト) | 「夜のドカ食い」防止・血糖安定 |

| 21〜22時 | 帰宅後に軽い食事(具だくさん味噌汁+豆腐/卵/魚少量+主食1/2) | 消化・温活・睡眠リズム安定 |

| 23時〜24時 | 入浴・スマホオフ→就寝 | 副交感神経優位に切り替え、代謝と修復を促進 |

食後すぐに寝ないようにする

食後すぐに横になると、体は「消化」と「休息」を同時にこなそうとして、どちらも中途半端になる。胃酸の逆流や消化不良が起こりやすく、結果として睡眠の質を下げてしまう。食後30〜60分は横にならず、体を整える時間をつくるようにしょう。

また、軽い片付けやストレッチ、白湯を飲みながら深呼吸をするだけでも、血流が巡り、副交感神経がスムーズに働く。入浴は食後1時間以上あけることで、消化促進と睡眠リズムの両方に良い影響を与える。

どうしても遅い時間に食事をする日は、スープや豆腐などの消化の良い軽食にして、体への負担を減らす意識を持とう。

夜ごはんを抜く代わりにおすすめの置き換え食品4選

- 具だくさん味噌汁

- ポトフ

- 豆腐

- プロテインドリンク

具だくさん味噌汁

【栄養ポイント】

- 消化を助けながら、代謝のもとになるたんぱく質とミネラルを補う。

- 味噌の発酵菌が腸内環境を整え、排泄力をサポート。

- 「野菜2種+きのこor海藻+たんぱく質1種(豆腐・卵・魚)」を基本形にすると、内臓を動かす最低限のエネルギーをまかなえる。

検証者:内田

夜ごはんを抜いた日は、具だくさん味噌汁を一杯飲むだけで空腹感がかなり和らぎました。根菜やきのこ、豆腐などを入れると噛む回数が増えて満足感が高まり、温かさで心も落ち着きます。食べ過ぎた翌日の調整食としても取り入れやすく、翌朝の目覚めもすっきりしました。

監修者:三城

味噌汁は、不足しがちな「水分・ミネラル・たんぱく質」をバランスよく補える理想的な置き換え食です。とくに温かい汁物は副交感神経を優位にし、睡眠の質を高める効果があります。

ポトフ

【栄養ポイント】

- 胃腸を温め、巡りを整える「循環・排泄サポート」ごはん。

- 温かいスープが血流を促し、体温を上げて代謝をサポート。

- 肉や魚を入れることでたんぱく質+亜鉛・鉄を自然に補える。

- 冷え・むくみ・便秘がある人は「味噌汁+ポトフ」交互ローテがおすすめ。

検証者:内田

遅い時間に食事をするとき、ポトフは「食べた満足感」と「胃へのやさしさ」の両方を感じられました。噛む回数が多く自然に食べ過ぎを防げるうえ、温かいスープでリラックスできるのが良い点です。夜に糖質を控えたい日でも、心地よい満腹感で眠りにつけました。

監修者:三城

ポトフは、低脂質・高食物繊維・高水分の三拍子がそろった夜食向きメニューです。野菜の食物繊維が血糖上昇をゆるやかにするとともに、よく煮込まれた野菜と優しいスープの温度が消化を助けます。

豆腐

【栄養ポイント】

- 夜のたんぱく質補給と女性ホルモンサポートにおすすめ。

- 消化が良く、胃腸に負担をかけずにアミノ酸補給ができる。

- イソフラボンがエストロゲン様作用を持ち、PMSや更年期の不調に対応。

- 冷たいままより温めることで「温活仕様」になり、豆腐+すりごま+味噌少量で、修復力アップする。

検証者:内田

夜にお腹がすいたとき、冷やっこや湯豆腐を少量食べると、胃に負担をかけず満足感を得られました。糖質が少なく、夜遅い時間でも安心して摂れる点が続けやすいです。味噌汁やスープに加えると、食べ応えも出て置き換え感がしっかりしました。

監修者:三城

豆腐は、夜のたんぱく質補給として最も取り入れやすい食品のひとつです。脂質が少なく消化が早いため、睡眠中の筋肉分解を防ぎつつ、胃を休ませることができます。

プロテインドリンク

【栄養ポイント】

- 夜を抜く日の「内臓力を落とさない応急処置」。

- 食事を抜くと筋肉分解=代謝低下につながるため、P(たんぱく質)だけでも確保。

- 就寝1時間前までに、豆乳や水で薄めて摂取すると消化負担が少なく代謝維持におすすめ。

- 糖質ゼロより、少量の糖(はちみつ・バナナなど)を加えると吸収・睡眠の質が安定する。

検証者:内田

夜に何か口にしたいとき、プロテインドリンクを飲むと余計な間食を防げました。シェイクするだけで手軽に摂れるので、帰宅が遅い日でも続けやすいです。翌朝の空腹感やだるさが少なく、体が軽く感じられました。

監修者:三城

プロテインドリンクは、食事の代わりではなく「補助的な置き換え」として活用するのが理想です。たんぱく質を摂ることで食欲安定し、寝る前のドカ食い防止につながります。

夜ごはんを食べないことに関するQ&A

夜ごはんを抜くとどのくらいで痩せる?

A:脱水で体重は落ちるが、脂肪が落ちるわけではない。

監修者:三城

夜を抜くと、数日で体重が減るように見えますが、その多くは水分と筋肉の減少によるもの。体がエネルギー不足を感じると省エネモード(代謝抑制)に入り、脂肪を燃やしにくくなります。体内の代謝リズムを整える「ごはん+メインのおかず+具沢山のみそ汁=体内活性ごはん」を継続しましょう。

夜ごはんを抜くと、筋肉は落ちる?

A:落ちる

監修者:三城

空腹時間が長くなると、体は筋肉を分解して糖を作る(糖新生)ため、筋肉量が減少します。筋肉は代謝と体を支える要であり、失うほど太りやすく・冷えやすく・疲れやすくなります。具だくさん味噌汁や豆腐、温泉卵など、消化にやさしいたんぱく源を入れて筋肉を守りましょう。

「16時間断食」と「夜ごはん抜きダイエット」は何が違う?

A:目的も仕組みも違う

監修者:三城

「16時間断食」は食べる時間を制限して体内時計(概日リズム)を整える方法。一方、「夜ごはん抜きダイエット」は日によって時間がズレやすく、血糖やホルモン(コルチゾール・メラトニン)・睡眠リズムが乱れやすいのが特徴。

健康目的なら「早め・軽め・温かく整える」方が代謝・ホルモンが安定します。

夜を抜くのは週に何回まで?

A:基本はなしで、抜くより「整える」ことを意識する

監修者:三城

夜を完全に抜くと、代謝・免疫・ホルモン分泌が低下しやすく、冷え・便秘・疲労感・肌荒れなど「内臓力の低下」につながります。どうしても食べすぎた翌日は、主食を軽くする・具だくさん味噌汁+豆腐などで内臓を休めるといった“整える夜”に変えましょう。

筑波大学大学院修士課程修了(体育学)/一般社団法人 日本パーソナル管理栄養士協会 代表理事/食の相談窓口San-CuBic代表。オリンピック代表選手や大学駅伝チーム、タレント、一般女性など、のべ1万人以上の食事サポートを実施。NHK・読売新聞などのメディア出演、企業研修やレシピ監修など幅広く活動。

「食べるダイエットで食の自立へ」をテーマに、カロリーや体重よりも“内臓の働き”に注目した【内臓力®】理論を提唱。著書に『1週間で体が変わる 食べながらやせるすごい方法』(サンマーク出版)。