首から背中にかけて広がる筋肉である僧帽筋。僧帽筋を鍛えることで日常生活で悩みがちである肩こりや姿勢改善が期待できる。そのため、僧帽筋はデスクワークで疲れた現代人がとくに鍛えたい筋肉。

この記事では僧帽筋の特徴や役割やおすすめの筋トレメニュー、鍛える際のコツ・注意点などを紹介。

この記事の監修者

関根 綾さん

パーソナルジムDecision 代表トレーナー

僧帽筋とは?

僧帽筋は首から肩、背中にかけて広がる大きな筋肉。上部・中部・下部の3つの部位で構成され、それぞれ異なる役割を持っている。3つの部位がバランスよく発達することで、美しい背中と理想的な姿勢につながる。ここでは、それぞれの部位の役割や身体への影響を紹介。

- 僧帽筋上部

- 僧帽筋中部

- 僧帽筋下部

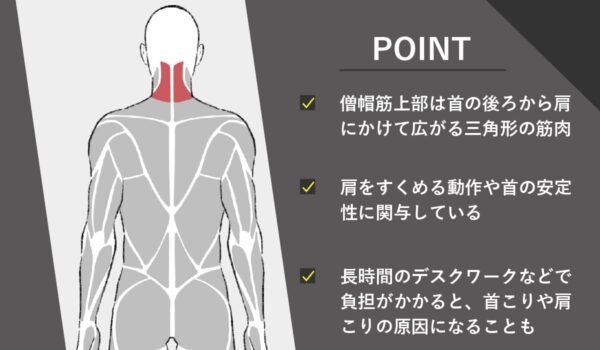

僧帽筋上部

僧帽筋上部は首の後ろから肩にかけて広がる三角形の筋肉。肩をすくめる動作や首の安定性に関与しており、長時間のデスクワークなどによって負担がかかることで首こりや肩こりの原因になることも。

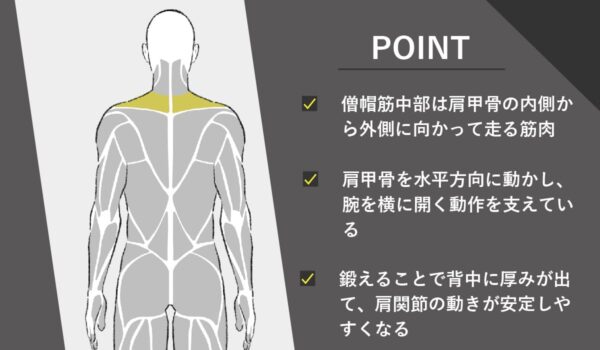

僧帽筋中部

僧帽筋中部は肩甲骨の内側から外側に向かって走る筋肉。肩甲骨を水平方向に動かし、腕を横に開く動作を支えている。僧帽筋中部を鍛えると背中に厚みが出るだけでなく、肩関節の動きが安定しやすくなる。

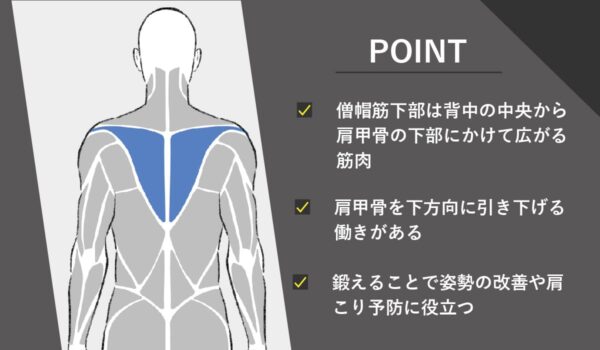

僧帽筋下部

僧帽筋下部は背中の中央から肩甲骨の下部にかけて広がる筋肉。肩甲骨を下方向に引き下げる働きがあり、鍛えることで姿勢の改善や肩こり予防の効果が期待できる。

また、上半身の見た目の印象を大きく左右する部位のため、美しい背中を作りたい人は鍛えるのがおすすめ。

僧帽筋を鍛えることで得られる効果

- 肩こり・頭痛の予防と改善

- 姿勢が改善され猫背を解消

- 背中に厚みが出る

- フェイスラインのたるみ予防

肩こり・頭痛の予防と改善

僧帽筋を動かすと、首や肩の筋肉の緊張が緩和され、血行の促進や肩こりの改善につながりやすくなる。そのため、酸素や栄養の供給がされやすくなり、疲労回復がよりスピーディーに。また、首や肩のこりが原因の頭痛の軽減にもつながり、集中力アップも期待できる。

姿勢が改善され猫背を解消

僧帽筋の中部と下部を動かし鍛えると、肩甲骨が正しい位置に固定しやすくなる。背筋がピンと伸びた姿勢をキープするのが楽になることで、猫背の改善や予防の効果も期待できる。

僧帽筋の中部と下部を動かし鍛えることで、現代人の多くが悩みを抱えるストレートネック(スマホ首)の予防にも効果が期待できます。

背中に厚みが出る

僧帽筋が全体的に発達することで、厚みのある立体的な背中に。シンプルにスーツやシャツを着ても、整ったシルエットを実感しやすくなる。

フェイスラインのたるみ予防

僧帽筋上部が強化されることで頭部を支える筋力が向上し、首筋のラインの引き締めや首のたるみ予防が期待できる。また、首周りの血行が促進されるため、フェイスラインのむくみ軽減にもつながる。

僧帽筋の自重筋トレメニューなら「シュラッグ」がおすすめ!

「シュラッグ」は、肩甲骨を上下動させることで僧帽筋を鍛えるトレーニング。正しいフォームでおこなえば、比較的安全にトレーニングでき、運動初心者や首や肩の筋肉をほぐすのにもおすすめ。首に力を入れず、肩甲骨を上下動させることを意識しよう。

ただし、自重トレーニングは比較的負荷が軽いため、筋肉をしっかりと鍛えるのは難しい。慣れてきたら徐々に回数を増やしたり重りを持っておこなったりすることを目標にしてみよう。

自宅での僧帽筋を鍛える際は、血流をよくするストレッチとして肩をすくめて落とすシュラッグや肩甲骨を後方に寄せながら肩を回すような動作を取り入れるのがおすすめです。

【ダンベル・バーベル・マシン】僧帽筋の筋トレメニュー4選

- 【僧帽筋上部】バーベルシュラッグ

- 【僧帽筋中部】ケーブルローイング

- 【僧帽筋中部・後部】ベントオーバーロウ

- 【全体】デッドリフト

【僧帽筋上部】バーベルシュラッグ

「バーベルシュラッグ」腕は伸ばした状態でバーベルを両手で持ち、肩を耳に近づけるようなイメージで上げ下げする動作。反動を使わずゆっくりと、肩のみで上下の動作をおこなおう。初心者の場合は10kgまたは重りのないバーだけの状態から始め、徐々に重量を増やしていこう。

- バーベルをラックにセットするか、床から持ち上げる

- 肩幅程度に足を開き、つま先は正面に向ける

- 肩幅よりやや広めに順手で握る

- 肩を耳に近づけるように、ひじを伸ばしたままを引き上げる

- 引き上げた状態で1〜2秒キープする

- ゆっくりと元のいちに戻し、同じ動作を繰り返す

バーベルシュラッグのほかに、ダンベルを利用したダンベルシュラッグも可能です。バーベルを利用したものより可動域が広いのが特徴です。

【僧帽筋中部】ケーブルローイング

ローイングマシンを使用したトレーニング。背中はまっすぐ伸ばしたまま、肩甲骨を寄せるイメージでひじを後ろに引くような動作を意識しよう。また、ケーブルの高さは胸の位置に設定し、最後までしっかりと引き切る意識でおこなうのもポイント。呼吸は引く時に息を吐き、戻す時に吸うようにしよう。

- 足をフットプレート(足置き)につける

- ひざは軽く曲げた状態で、ケーブルを握る

- 背筋を伸ばして胸を張りながら、肩甲骨を寄せるようにケーブルを引く

- ゆっくりと元の位置に戻す

- 同じ動作を繰り返す

プーリーロウやシーテッドロウも似たような動作のトレーニングです。同じイメージでおこなうとよいでしょう。

【僧帽筋中部・後部】ベントオーバーロウ

「ベントオーバーロウ」は上半身を45度前傾させ、ダンベルやバーベルを引き上げる動作。背中を丸めずに、常に背筋を伸ばした状態をキープしたまま、ひじを90度まで曲げて肩甲骨を寄せるイメージでおこなう。

腰への負担軽減のため、お腹に力を入れた状態をキープするのがポイント。

- バーベルの場合は床に置き、ダンベルの場合は両手に持つ

- 脚を肩幅に開き、つま先は軽く外側に向ける

- 股関節を曲げて45度〜90度ほど上体を前傾させる

- 背筋をまっすぐに保ちながら、バーベルやダンベルをおへそに向かって引く

- 元の位置に戻す

- 同じ動作を繰り返す

以下ではベントオーバーロウを鍛えるコツや種類などより深く紹介。

「ベントオーバーロウ」で背中を鍛える!やり方や重量、ダンベルを使った筋トレ方法を紹介

「ベントオーバーロウ(ベントオーバーローイング)」で鍛えられる部位と効果 「ベントオーバーロウ(ベントオーバーローイング)」は、バーベルやダンベルなどを利用し、.....

【全体】デッドリフト

「デッドリフト」は、背筋を伸ばしたまま腰を落とした状態から上体を起こすトレーニング。バーベルは常に身体の近くを通るようにし、腕は曲げ伸ばしをしないように注意しよう。

ケガをしやすい種目なので、初心者の場合は軽めの重量から始めて正しいフォームでおこなうことを重視しよう。

- バーベルをすねの近くに置き、脚を肩幅に開く

- ひざを軽く曲げて股関節を折りたたむようにしてしゃがむ

- バーベルを身体に沿わせながら引き上げ、同時にひざと股関節を伸ばす

- 背中を丸めずに持ち上げたら股関節を先に折りたたむようにしてゆっくりとバーベルを下ろす

- 同じ動作を繰り返す

以下の記事では、デッドリフトの種類や効果を高めるコツなどを深く紹介。

「デッドリフト」のやり方・効果は?フォーム習得のコツや効く部位・重量を解説

「デッドリフト」の検証ポイント 【難易度】 トレーニングレベルに関わらず、正しいフォームを習得できるか? 何回目の練習で正しいフォームを習得できたか? どの部分.....

僧帽筋の筋トレをする際のコツ

- 正しいフォームを意識する

- 適切な回数を意識する

- できる範囲の重量から挑戦する

正しいフォームを意識する

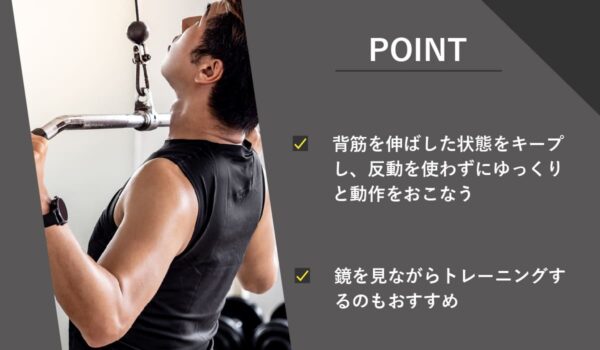

僧帽筋のトレーニングでは、肩甲骨の動きを意識した正しいフォームを意識することが大切。動作中も背筋を伸ばした状態をキープし、反動を使わずにゆっくりと動作をおこなうように。鏡を見ながらトレーニングをおこなうのもおすすめ。

安全で効果的なトレーニングをおこなうためには「可動域が十分に取れているか」が重要になります。ストレッチポールやフォームローラーによる筋膜リリースや、ウォーミングアップを事前におこなってほぐしてあげるのがおすすめです。

適切な回数を意識する

筋肥大を目指すなら8~12回、持久力の向上目的なら15~20回を目安に設定し、3~4セットを基本におこなおう。最終セットでも正しいフォームを維持できる回数設定が重要で、セット間の休憩は1分から1分30秒を目安に。週に2~3回のペースでおこない、筋肉の回復時間も確保するように。

できる範囲の重量から挑戦する

正しいフォームで安定して8~12回おこなえるようになったら、重量を5~10%増やしていくようにし、定期的に軽い重量で正確におこなえているか確認しよう。初心者の場合は、自重や軽い重量から始め、フォームの習得を最優先に。

僧帽筋の筋トレをする際の注意点

- 首や肩に過度な負荷をかけない

- 適度に休息期間を設ける

- ストレッチをして柔軟性を維持する

- ほかの部位とのバランスを考えて鍛える

とくにダンベルやバーベルなどを利用したトレーニングの際、多くの人が肩から動かしてしまいがちです。僧帽筋の可動域が制限されてしまうので、ひじから動かすような意識で行いしましょう。

首や肩に過度な負荷をかけない

過度な重量による首や肩への負担は、慢性的な痛みや炎症のリスクを高めることも。もし首の筋肉に力が入りすぎている場合は重量を下げるようにしよう。

また、トレーニング中は呼吸を止めずにおこなうことで肩周りの緊張を緩和できる。とくにシュラッグなどの上部僧帽筋を鍛えるトレーニングでは、肩をこわばらせすぎて耳につけすぎないように意識しておこなおう。

適度に休息期間を設ける

筋肉の回復には48時間以上の休息が必要。週2~3回のトレーニング頻度を基本に、疲労感が残るような場合は追加での休養することも視野に入れよう。休養中は軽いストレッチをおこなって柔軟性をキープしつつ、筋肉の回復を促そう。

また、睡眠中は脂肪を分解して筋肉をつくる成長ホルモンが多く分泌される。トレーニング効果をしっかり身体に反映させるためにも睡眠時間は最低7時間を確保して。

ストレッチをして柔軟性を維持する

トレーニングの前後にストレッチを取り入れると筋肉の柔軟性が維持され、怪我の予防に役立つ。15~30秒を目安にし、反動をつけずに肩甲骨周りの可動域を広げるようにゆっくりとおこなおう。デスクワークなど長時間同じ姿勢でいることが多い人はこまめにストレッチをおこなうと、姿勢の改善にもつながりやすくなる。

僧帽筋をほぐす際は手を組んで背中を丸めるようにしておこなうストレッチがおすすめです。ゆっくりと僧帽筋を伸ばし、徐々に可動域を広めるようにしましょう。

ほかの部位とのバランスを考えて鍛える

筋肉はほかの筋肉と連動しながら身体を動かしている。そのため、僧帽筋だけでなく、周辺の広背筋や脊柱起立筋、大胸筋、三角筋といった筋肉とのバランスを意識してトレーニングをおこなおう。僧帽筋も上部・中部・下部をバランスよく鍛えることでより体型のバランスが取りやすくなる。

僧帽筋は姿勢や利き腕の影響で、肩関節周りの可動域に左右差が出やすいです。可動域の左右差に注意して、バランスよくトレーニングをおこなうようにしましょう。

僧帽筋の筋トレに関するQ&A

肩こり持ちでも鍛えることはできる?

A:鍛えられる

肩こりがある場合はトレーニング以外にもストレッチなど筋肉をほぐす動きを意識し、身体のメンテナンスやケアをおこなうのがおすすめです。軽く腕を動かしてみたり、自重を利用したりと簡単なものからトレーニングを始めましょう。

筋トレの効果はいつごろから実感できる?

A:筋肉量の増加なら3ヶ月、動作の改善なら1〜2ヶ月

筋肉量の増加であれば、約3ヶ月後から変化が現れ始めるでしょう。可動域や動きの改善といった効果に関しては、取り組みによって差はあるものの、1~2ヶ月ほどで違いを感じられるでしょう。

僧帽筋の盛り上がりをなくす方法はある?

A:姿勢の乱れを改善することが大切

僧帽筋の盛り上がりは巻き肩など肩甲骨が開いたまま固まってしまっていたりすると目立ちやすいです。ストレッチで肩甲骨周りの筋肉の柔軟性を高めたり、肩甲骨前部の筋肉をほぐしたりして正しい姿勢を維持すると改善につながるでしょう。

年間約1000セッションを指導。経営者や芸能関係者の指導経験も多く、ダイエット・ボディメイク・健康維持など、さまざまな悩みに幅広く対応している。2021年より大原学園大宮校スポーツトレーナー科講師としても活動。

【保有資格/実績など】全米エクササイズ&フィットネス協会認定トレーナー(NESTAーPFT)/IMBF公認ファスティングカウンセラー/関東オープンメンズフォジーク選手権入賞