筋肉・皮膚・髪の材料となるタンパク質。近年は健康志向や筋トレブームを背景に、コンビニやスーパーなどで「高タンパク食品」が多く販売されている。身体に大切な栄養素である一方で、摂りすぎると腎臓や肝臓に負担をかけたり、体重増加や腸内環境の乱れを招くリスクも。

この記事では、タンパク質の役割や摂りすぎのリスク、年齢や体重・運動量に応じた目安量、効率的な食べ方を紹介。

この記事の監修者

古谷 彰子さん

博士(理学) 管理栄養士

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

健康が気になる人でもできる「ズボラ食事管理法」を知りたい。コンビニ、冷凍食品、外食を味方にしながら、なるべく手間をかけない“ゆる管理”スタイルを求める。

タンパク質のおもな役割

三大栄養素のひとつ「タンパク質」は、筋肉・臓器・皮膚・髪・爪などの身体を構成する主要な材料。また、免疫機能やホルモンの働きにも深く関わっており、生命維持に欠かせない。

近年は筋トレや健康志向の高まりから、コンビニやスーパーでも「高タンパク」食品が増加している。

監修者:古谷

近年タンパク質が注目されている背景には、国の食事基準の改定があります。最新の『日本人の食事摂取基準(2025年版)』では、特に高齢期のフレイル(体や心の虚弱)を防ぐために、タンパク質をしっかりとることが大切だと明示されました。

65歳以上では、男性で1日60g、女性で1日50gを目安とすることが示されており、これは主食・主菜・副菜をバランスよく食べることで達成できる量です。さらに海外の専門家の間でも「健康な高齢者なら体重1kgあたり1.0〜1.2g、体力が落ちてきた人や病気のある人なら1.2〜1.5gが望ましい」とされています。

※ただし腎臓の病気などがある方は、主治医の指導のもとで量を調整することが大切です。

タンパク質を摂りすぎるとどうなる?

タンパク質は健康維持に欠かせない栄養素だが、過剰摂取はかえって健康を損なってしまう。とくに腎臓などの臓器に負担をかけることや、体重増加、腸内環境の悪化など、さまざまな弊害が指摘されている。

- 内臓(肝臓や腎臓)に負担がかかる

- カロリーの摂りすぎになる

- 腸内環境が乱れる

- 尿路結石のリスクが高まる

- 頭皮や肌への悪影響が出ることも

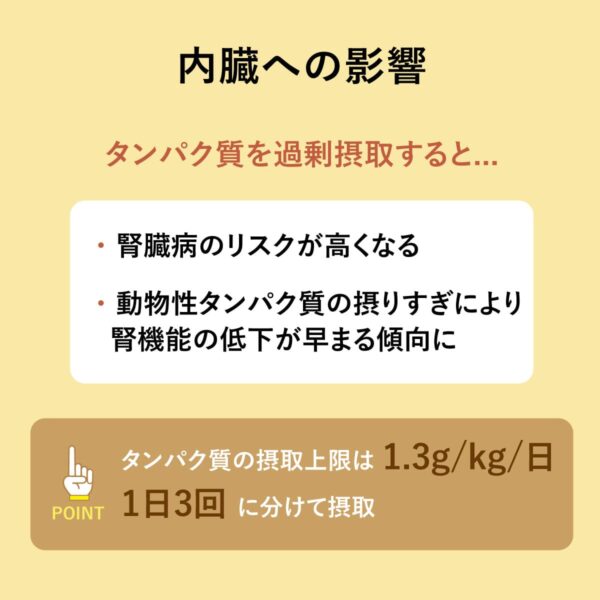

内臓(肝臓や腎臓)に負担がかかる

若年層の腎臓病の増加が近年増えている。

その背景に過剰なタンパク質摂取が問題。日本腎臓学会の「CKD診療ガイドライン2024」によれば、腎機能が正常範囲内にある段階でも、タンパク質の摂取上限は「1.3g/kg/日」。

アメリカの研究では、軽度腎機能低下の女性が動物性タンパク質(特に乳製品以外)を多く摂取した場合、腎機能の低下が早まる傾向が確認されている。

監修者:古谷

タンパク質は1回の筋肉合成に使われる量に上限があり、摂取量が夜に偏る傾向があります。体重1.0g/kg/日を目安に、1日3回に分けてバランスよく摂取しましょう。筋トレ期でも上限は2.0g/kg/日を超えない範囲に抑えてください。

カロリーの摂りすぎになる

タンパク質は1gあたり4kcalを持ち、炭水化物と同等のエネルギー源となる。摂取量が過剰になるとカロリーオーバーとなり、体重増加につながる可能性がある。

監修者:古谷

「高タンパク食品=健康的」と誤解されがちですが、タンパク質も過剰摂取すれば肥満のリスクを高めます。栄養バランスを意識し、適切な摂取量を心がけることが大切です。

腸内環境が乱れる

動物性タンパク質は腸内の悪玉菌のエサとなるため、過剰摂取は悪玉菌の増殖を促進する。また、腸内でタンパク質を分解する過程でアンモニアなどの有害物質が発生し、便秘や下痢、ガスの悪臭といった不調が生じやすくなる。

監修者:古谷

これを防ぐために、腸内の善玉菌を増やす食物繊維や発酵食品を組み合わせて摂取しましょう。タンパク質は単独ではなく、他の栄養素とともにバランスよく摂取することが大切です。

尿路結石のリスクが高まる

動物性タンパク質を摂りすぎると尿中のカルシウムやシュウ酸が増加し、結石の原因となる。特にシュウ酸カルシウム結石の形成リスクが高まる点に注意。

監修者:古谷

尿路結石を予防するには、水分を多めに摂取し野菜や果物などの食物繊維を一緒に摂ることが有効。また、動物性と植物性タンパク質を半々の割合で摂取することで、バランスを保つことができます。

頭皮や肌への悪影響が出ることも

タンパク質自体が直接的に髪を減らすことはない。しかし、動物性タンパク質を過剰に摂取すると脂質の摂取量が増え、頭皮が脂っぽくなったり炎症を起こしやすくなる。

監修者:古谷

赤身肉にも脂質は含まれています。脂質の摂取過多は皮脂分泌を促し、頭皮環境や肌トラブルにつながる可能性があります。脂質の摂取量を調整することで、肌や頭皮の状態を整えることができます。

タンパク質の摂りすぎってどれくらい?1日の摂取量の目安

- 【年齢別】タンパク質の目安量

- 【体重別】運動習慣があまりない人の目安量

- 筋トレをしている人の目安量

監修者:古谷

適切なタンパク質摂取量は、生活スタイルや運動頻度・強度によって異なります。目安量は参考程度にしてください。また、動物性と植物性のタンパク質をバランスよく摂取しましょう。何よりも消費エネルギーと摂取エネルギーのバランスを考慮して、正しい食事管理をしてください。

【年齢別】タンパク質の目安量

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 6~7歳 | 30g | 30g |

| 8~9歳 | 40g | 40g |

| 10~11歳 | 45g | 50g |

| 12~14歳 | 60g | 55g |

| 15~17歳 | 65g | 55g |

| 18~64歳 | 65g | 50g |

| 65歳以上 | 60g | 50g |

タンパク質の目標量は、1日の摂取エネルギーの20%程度。生活習慣や運動量に応じて、摂取量の調整を。運動習慣がない場合、体重1kgあたり2.0gを超えると過剰摂取となる恐れがあるため注意しよう。

監修者:古谷

ダイエット中の人でも、タンパク質はしっかり摂取するようにしてください。基本的には摂取エネルギーの20%程度を目安にしてください。

【体重別】運動習慣があまりない人の目安量

| 体重 | 目安量(0.8g/kg) |

|---|---|

| 40kg | 32g |

| 45kg | 36g |

| 50kg | 40g |

| 55kg | 44g |

| 60kg | 48g |

| 65kg | 52g |

| 70kg | 56g |

| 75kg | 60g |

| 80kg | 64g |

| 85kg | 68g |

| 90kg | 72g |

運動習慣のない人であれば、体重1kgあたり0.8〜1.0g程度が目安。

たとえば、体重60kgの場合、48〜60gのタンパク質が1日の適正範囲となる。現代の食生活だと、朝食でのタンパク質が不足しやすいため意識的に補うようにしよう。

筋トレをしている人の目安量

| 体重 | 目安量(1.2g/kg) |

|---|---|

| 40kg | 48g |

| 45kg | 54g |

| 50kg | 60g |

| 55kg | 66g |

| 60kg | 72g |

| 65kg | 78g |

| 70kg | 84g |

| 75kg | 90g |

| 80kg | 96g |

| 85kg | 102g |

| 90kg | 108g |

筋トレをしている人の場合、筋合成の促進と筋分解の抑制を目的として体重1.2〜2.0g/kg/日のタンパク質がおすすめ。アメリカスポーツ医学会では、レジスタンストレーニングを行う人に対して1.6g/kg前後の摂取がもっとも効果的と報告されている。

1日3〜5回に分け、1回あたり20〜40gずつ、3〜4時間間隔で摂取する方法もおすすめ。

監修者:古谷

筋トレをしている人のタンパク質摂取量は、トレーニング量によって変わります。

栄養士の場合、METs(運動強度の単位)を使って活動量を測定し、消費エネルギーに基づいてタンパク質量を算出しています。計算方法が複雑なため、体重あたりのタンパク質量で表すのが実用的です。

タンパク質を摂りすぎたときのサインや症状

タンパク質を過剰に摂取した場合、体にさまざまな不調が現れることも。初期症状や体からのサインを理解し、適切なタンパク質の摂取量を把握しよう。

- 便秘やおならが臭くなる

- 肝臓や腎臓に負担がかり疲労感やむくみが現れる

- 体重が増える

- 肌荒れを引き起こすおそれがある

便秘やおならが臭くなる

タンパク質の過剰摂取は腸内の悪玉菌を増やし、便秘やおならの悪臭といった消化器系の不調を引き起こす。この初期症状を放置すると、尿路結石や消化器系のトラブルに発展する可能性も。

肝臓や腎臓に負担がかり疲労感やむくみが現れる

タンパク質の消化・代謝には多くのエネルギーが必要。特に肝臓や腎臓への負荷が高まることで、だるさ・疲れやすさ・むくみなどの不調が現れやすくなる。

体重が増える

タンパク質は1gあたり4kcalを持つため、過剰に摂取すればエネルギー過多となり、体脂肪の蓄積や体重増加の原因に。「体が重く感じる」「ウエスト周りがきつくなった」などの変化は、タンパク質の摂りすぎを疑うひとつのサイン。

肌荒れを引き起こすおそれがある

タンパク質が分解しきれず腸内で腐敗すると、腸内環境が悪化し肌荒れや吹き出物といった皮膚の不調につながる。悪玉菌の増殖が原因のため、腸内を整える食事を意識するとよい。

効率的にタンパク質を摂取する食事法

タンパク質は一度に大量に摂取しても体内で有効に使われない。吸収効率を高め、体に負担をかけずに取り入れるための摂取方法を紹介。

- 3食にわけて摂取する

- 動物性・植物性タンパク質を組み合わせる

- 食物繊維やビタミンを一緒に摂る

3食にわけて摂取する

タンパク質は1日3回に分けて摂取するのが理想。朝食でのタンパク質摂取は特に重要で、午前中の活動パフォーマンスや筋肉合成、睡眠の質にもよい影響を与える。実際に朝食の工夫によって体重管理が成功した例も多く報告されている。

検証者:吉田

朝食を軽く済ませていた頃は午前中に空腹感が出たり集中力が切れやすかったのですが、タンパク質を意識して摂るようにするとパフォーマンスが安定しました。3食に分けて摂ることで胃に負担がかからず、消化もスムーズに感じられます。

動物性・植物性タンパク質を組み合わせる

動物性タンパク質と植物性タンパク質はそれぞれ異なるメリットを持つため、半々の割合で摂取することが望ましい。動物性には必須アミノ酸が豊富に含まれ、植物性は腸内環境に優しく脂質が少ない。

検証者:吉田

肉や魚だけに偏らず、納豆や豆腐などを一緒に食べるようにすると食後の重さが軽減され、腸の調子も良くなりました。卵+納豆、鶏むね肉+野菜といったシンプルな組み合わせでも十分効果を実感でき、続けやすい工夫だと思いました。

食物繊維やビタミンを一緒に摂る

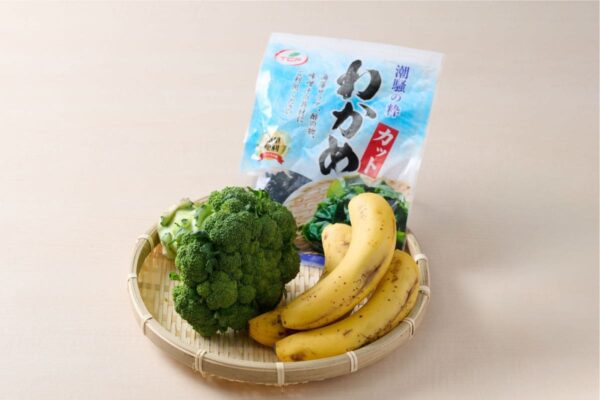

タンパク質の代謝にはビタミンB6が不可欠であり、同時に摂取することで体内での利用効率が向上する。ビタミンB6は魚、バナナ、ささみ、ナッツ類などに多く含まれる。

また、食物繊維や発酵食品を一緒に摂ることで腸内環境の悪化を防ぐこともできる。善玉菌のエサとなる食材と組み合わせることで、消化吸収をサポートし、健康的な摂取が可能に。

検証者:吉田

バナナや野菜サラダと一緒に食べるようにしたら、消化が楽になり疲労感も減った気がします。特に発酵食品(味噌汁がおすすめ)と組み合わせると、腸内環境が整ってお腹の調子がよくなりました。タンパク質単独で摂るよりも、ビタミンや食物繊維を意識する方が体への実感が大きかったです。

食品別でのタンパク質の量

ここでは動物性タンパク質を多く含む食品・植物性タンパク質を多く含む食品を紹介。

動物性タンパク質を多く含む食品

| 食品名 | タンパク質含有量(100gあたり) |

|---|---|

| 鶏むね肉(皮なし) | 約22g |

| 鶏卵(全卵) | 約12g |

| 牛もも肉 | 約21g |

| 豚ロース肉 | 約20g |

| 魚(鮭・サケ) | 約22g |

| 魚(マグロ赤身) | 約26g |

| 牛乳 | 約3.3g |

| プレーンヨーグルト | 約4.3g |

| プロセスチーズ | 約23g |

植物性タンパク質を多く含む食品

| 食品名 | タンパク質含有量(100gあたり) |

|---|---|

| 木綿豆腐 | 約7g |

| 絹ごし豆腐 | 約5g |

| 納豆(1パック50g) | 約8g(100g換算で16g) |

| 油揚げ | 約18g |

| 厚揚げ | 約10g |

| おから | 約6g |

| 豆乳 | 約3.6g |

| 玄米 | 約2.5g |

| オートミール | 約13g |

| アーモンド | 約20g |

| ピーナッツ | 約25g |

| 小麦(薄力粉) | 約8g |

タンパク質を適正に摂取する食事例

タンパク質を無理なく、かつ効率的に摂取するには、1日3食それぞれの役割を意識した食事設計が重要。朝・昼・夜の具体例を紹介。

- 朝食:動物性タンパク質中心でエネルギーを補給

- 昼食:タンパク質+野菜でバランスを整える

- 夕食:消化に配慮し植物性タンパク質を中心に

朝食:動物性タンパク質中心でエネルギーを補給

朝は体内の代謝を高めるタイミングであり、タンパク質をしっかり摂ることで午前中のパフォーマンス向上につながる。また、昼・夜のドカ食いを防ぎ、血糖値や体重のコントロールにも影響する。

- チーズトースト+ゆで卵+牛乳

- 和食の場合:納豆ご飯+味噌汁+焼き鮭

検証者:吉田

少し準備に時間はかかりますが納豆ご飯や焼き鮭など和食スタイルは腹持ちがよく、間食を減らす効果もありました。以前はパンとコーヒーだけで済ませることが多かったのですが、タンパク質を意識した朝食に変えるだけで体の調子が整いやすくなりました。

昼食:タンパク質+野菜でバランスを整える

昼食では活動量に見合ったエネルギー補給と、野菜の摂取を意識する。不足しがちな食物繊維やビタミン類も補い、栄養バランスを意識することが大切。

- スパゲッティミートソース+サラダ+野菜スープ

- 鶏むね肉を使った定食(ごはん、味噌汁、青菜のおひたし)

検証者:吉田

昼食でタンパク質と野菜を一緒に摂るよう意識すると、ヘルシーなのに満足感が高く、仕事中のパフォーマンス維持に役立ったと思います。どうしても炭水化物に偏ってしまう人も多いと思いますが、眠気対策のひとつとして取り入れてみてください。

夕食:消化に配慮し植物性タンパク質を中心に

夜は代謝が落ち内臓も疲れてくる時間帯のため、消化負担を軽くする工夫が大切。植物性タンパク質を中心に組み立てるとよい。

- おでん+冷奴+玄米+味噌汁

- 白身魚の塩焼き+枝豆+小鉢2品

検証者:吉田

夜に豆腐や枝豆などを中心にした食事に切り替えたところ、胃もたれしにくく寝つきもよくなりました。夜遅い食事になる場合は、特に植物性タンパク質を意識したほうがよさそうです。

タンパク質はプロテインで摂取しても問題ない?

市販のプロテインは、時間がないときや食事で十分に摂れないときの補助食品として有効。ただし、過剰摂取や成分の選び方には注意が必要。

- プロテインは食事の補助として使う

- 成分表示を確認し信頼できる商品を選ぶ

プロテインは食事の補助として使う

プロテインはあくまで「補助的な栄養源」であり、食事の代替ではない。基本は食事からタンパク質を摂り、不足分をプロテインで補うという使い方がおすすめ。

最近はプロテインバーやドリンクでタンパク質を摂取している人も増えているが、過剰摂取によりカロリーオーバーや体重増加につながるケースも多い。朝食代わりに1本プロテインバーを取り入れるなど、無理のない範囲で活用することが現実的。

成分表示を確認し信頼できる商品を選ぶ

プロテイン製品はメーカーによって成分に違いがあるため、必ず成分表示を確認しよう。海外製品の中には日本人の体質に合わない成分が含まれているケースもあるため、信頼性の高い国内メーカーの製品を選ぶのが安心。

選ぶ際のポイント

- タンパク質含有量(1回あたり15〜25g程度が目安)

- 糖質・脂質・添加物の量

- 原材料が明確に表示されているか

- 国内基準に適合しているか

タンパク質の摂取に関するQ&A

タンパク質が不足するとどうなる?

A:筋肉量の減少・肌や髪の質の低下など。

監修者:古谷

タンパク質不足は、筋肉量の減少や免疫力の低下、気分の落ち込み、肌や髪の質の低下といった全身の不調につながります。

筋肉量が減ることで活動量が落ち、さらに筋肉が減るという悪循環に陥るおそれがあります。

筋トレをしたあとはすぐにタンパク質を摂取したほうがいい?

A:できるだけ筋トレ後30分以内に。糖質も一緒に摂取する

監修者:古谷

筋トレ後30分以内に糖質と一緒にタンパク質を摂取することで、筋肉の分解を防ぎ、合成を促進できるとされます。糖質がない状態では糖新生が起こり、筋肉が分解されてしまう可能性があります。

エネルギーを消耗するようなトレーニングの後には、糖質入りのプロテインやオレンジジュースと混ぜて飲むなどの工夫が有効。摂取のタイミングと組み合わせが重要です。

時間がない人でも効率的にタンパク質を摂取できる食べ物は?

A:プロテインバーやサラダチキンなど

監修者:古谷

忙しい日常の中でも取り入れやすい高タンパク食品として、プロテインバー・茹で卵・サラダチキン・ちくわ・納豆などがあります。

近年はコンビニやスーパーで高タンパク製品が充実しており、選び方次第で手軽に補給が可能。成分表示を確認しながら、自分の生活スタイルに合った食品を選ぶことが大切です。

博士(理学) 管理栄養士

愛国学園短期大学 家政科 准教授、早稲田大学 ナノライフ創新研究機構 招聘研究員、(株)アスリートフードマイスター 認定講師、発酵料理士協会特別講師としても勤務。「時間」という観点から、医学・栄養学・調理学の領域にアプローチすることを専門とする。科学的根拠を基にしたライフスタイルへのアドバイス、実体験を基にした食育活動や講演活動、料理教室も開催している。『食べる時間を変えるだけ! 知って得する時間栄養学』(宝島社/2022)、『10時間空腹リセットダイエット』(主婦の友社/2023)、他多数の書籍を執筆。

【所属】

愛国学園短期大学 家政科 准教授

早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構 招聘研究員

あきはばら駅クリニック 非常勤管理栄養士

アスリートフードマイスター認定講師

発酵料理士協会特別講師