香ばしさとほのかな甘みがある黒豆茶は、焙煎した黒大豆から作るノンカフェインの健康茶。毎日飲める養生茶として親しまれ、その効果や成分も注目されている。主に大豆イソフラボン・アントシアニンの働きによって、ホルモンバランスのサポート・抗酸化ケア・むくみ対策・目や肌のコンディション維持などに効果がある。この記事では、黒豆茶の効果や飲み方・目安量などを紹介。さまざまな種類があるので、お気に入りの一杯を見つけよう。

この記事の監修者

金丸利恵さん

おうちごはん研究家 管理栄養士

この記事の検証者

吉田 健二さん

Wellulu編集部

健康が気になる人でもできる「ズボラ食事管理法」を知りたい。コンビニ、冷凍食品、外食を味方にしながら、なるべく手間をかけない“ゆる管理”スタイルを求める。

黒豆茶の基本情報

- 黒豆茶ってどんな飲み物?

- 黒豆茶の1日の摂取量

黒豆茶ってどんな飲み物?

黒豆茶とは、焙煎した黒豆を使用してつくられたお茶。カフェインを含まず、香ばしい風味と黒豆特有のほのかな甘みが特徴。

黒豆茶の1日の摂取量

黒豆茶は、1日あたり3〜4杯程度の摂取が適量。過剰に摂取しなければ、毎日飲んでも問題ない。成分として注目されるのは「イソフラボン」で、市販の黒豆茶500mLあたりには平均で約2.9mgが含まれている。

監修者:金丸

黒豆茶にはポリフェノールも含まれています。ポリフェノールは約4時間ほど体内で効果を持続させるため、朝・昼・晩と分けて少量ずつ飲むことがおすすめです。カフェインを含まないため、夜のリラックスタイムにも適しています。

黒豆茶の効果・効能

- 冷え性・むくみ の予防効果

- 月経前症候群(PMS)・更年期症状の緩和の緩和

- 便秘の改善

- 生活習慣病の予防

- 眼精疲労の改善

- 喉の痛みを軽減する

- 頭痛を軽減する

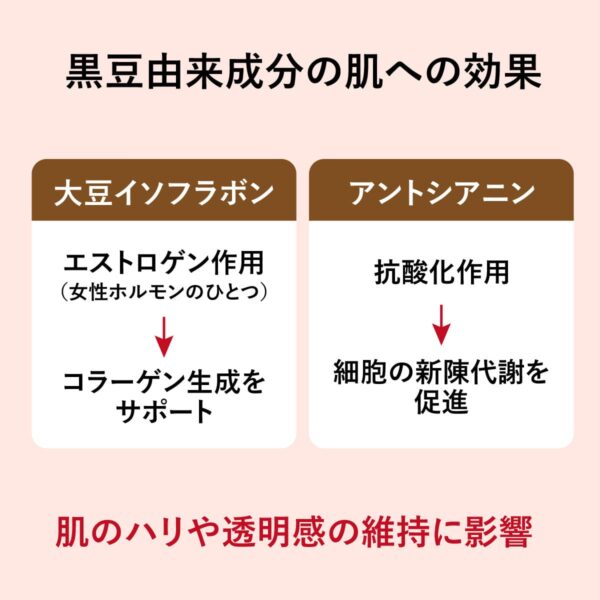

肌の調子を整える

黒豆茶には黒豆由来の「大豆イソフラボン」や「アントシアニン」が含まれており、これらの成分が肌のハリや透明感の維持に影響する。

大豆イソフラボンは女性ホルモンのひとつであるエストロゲンと似た働きを持ち、肌の乾燥や弾力の低下を緩やかに補う。また、抗酸化作用がある「アントシアニン」は、肌のくすみやハリの低下を防ぐ。

- イソフラボンがコラーゲンの維持をサポートし、ふっくら肌へ

- アントシアニンが酸化ストレスから肌を守り、くすみ・老化対策に◎

監修者:金丸

「乾燥豆」ほどイソフラボンが摂取できるわけではないですが、年齢を重ねるとともにエストロゲンの分泌が減少し肌のハリや水分保持力が低下します。日常的に取り入れることで穏やかに肌の調子を整える手助けとなります。

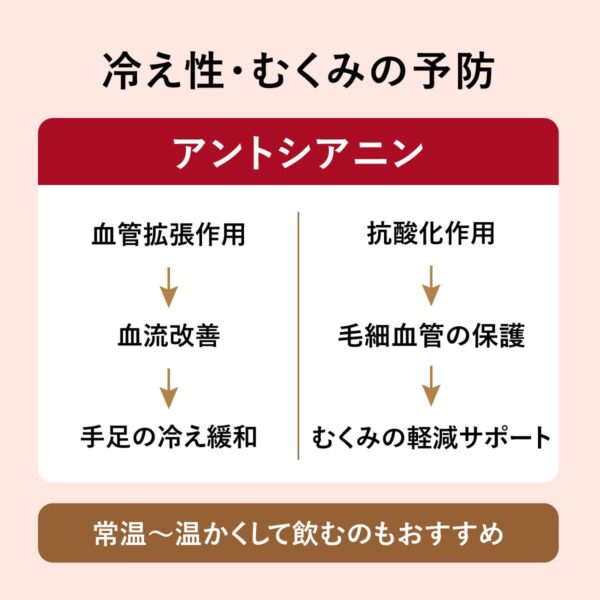

冷え性・むくみ の予防効果

黒豆茶に含まれるポリフェノールの一種「アントシアニン」には、血流を改善する作用がある。黒豆茶を習慣的に飲むことで、手足の冷えや慢性的な寒さの改善に役立つ可能性がある。

- 運動不足・立ち仕事・座りっぱなしの人にもうれしい

- ノンカフェインで体を冷やしにくく、常温〜温かくして飲むのもおすすめ

監修者:金丸

アントシアニンの抗酸化作用は血管の老化を防ぎ、毛細血管を保護する働きもあるとされています。これにより、血液やリンパの滞留が原因となる“むくみ”の軽減にもつながります。

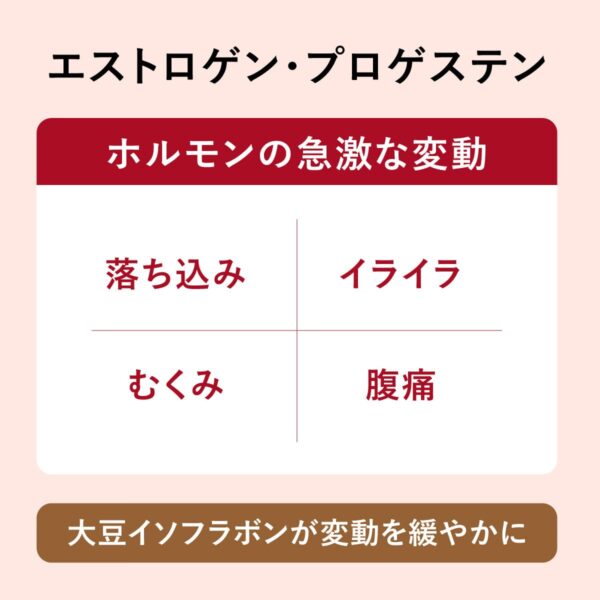

月経前症候群(PMS)・更年期症状の緩和の緩和

月経前症候群(PMS)による気分の落ち込み・イライラ・むくみ・腹痛などは、女性ホルモンの一種「エストロゲン」や「プロゲステロン」の急激な変動によって引き起こされる。

エストロゲンに似た構造を持つ「大豆イソフラボン」が、ホルモンの急激な変動による影響を穏やかにするサポートとなる。

- イソフラボンを摂取することでホルモンバランスがゆるやかに整いやすくなる

- 黒豆茶はノンカフェインであるため、イライラや不眠を悪化させずらい

- ホルモンバランスが乱れやすい生理前のサポートドリンクに

監修者:金丸

黒豆茶はイソフラボンによるホルモンバランス調整のサポートに加え、ノンカフェインで身体への負担が少ないのが特徴です。日常的に取り入れることで、不調をやわらげやすくなります。

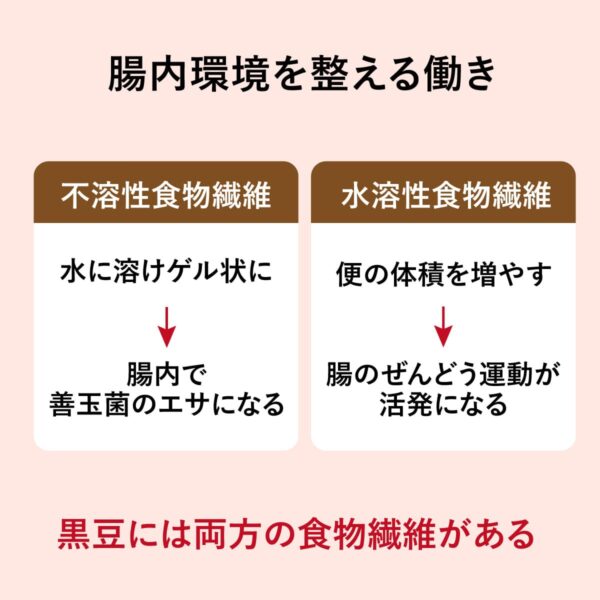

便秘の改善

黒豆には不溶性・水溶性食物繊維の両方が含まれ、腸内環境を整える働きがある。

さらに、黒豆に含まれる「オリゴ糖」は腸内の善玉菌(特にビフィズス菌など)のエサとなり、腸内フローラのバランス改善に役立つ。

- 食物繊維とオリゴ糖の働きで腸のぜん動運動が活性化される

- お腹のハリやガスの軽減、排便リズムの正常化にも影響する

- 出がらし活用でより便秘対策が可能

監修者:金丸

黒豆茶の出がらしを食べることで、より多くの繊維を取り入れられる点も便秘改善には有効です。

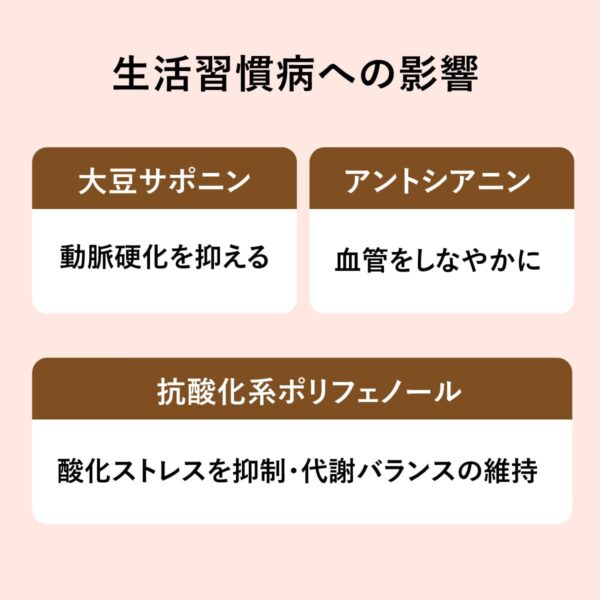

生活習慣病の予防

黒豆茶に含まれる成分は、糖尿病・高血圧・脂質異常症・メタボリックシンドロームといった生活習慣病の予防に幅広く働きかける。

「大豆サポニン」は動脈硬化の進行を抑え、血管の老化防止・高血圧予防に影響。「アントシアニン」には血管をしなやかに保つ働きや血糖値・中性脂肪のコントロールにも関与する。

- 生活習慣病は日常的なちょっとした改善でも予防できる可能性がある

- 生活習慣病の予防には継続的な摂取が大切

監修者:金丸

黒豆には抗酸化系ポリフェノールも豊富に含まれるため、体内の酸化ストレスを抑制し、全身の代謝バランスの維持にも影響すると考えられています。

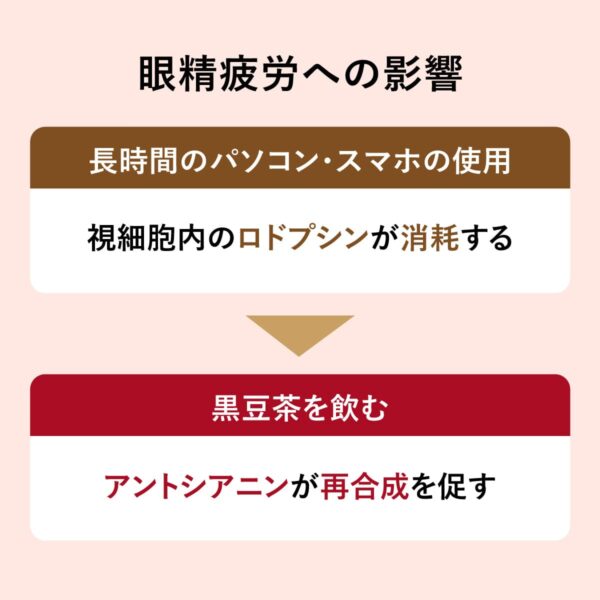

眼精疲労の改善

黒豆茶に含まれる「アントシアニン」は目の健康を守る成分としても注目されている。視細胞内の「ロドプシン」という光を感知するために必要な物質の再合成を促す作用があるとされている。

- ロドプシンは長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用などで消耗しやすい

- アントシアニンは目の疲れを軽減し、網膜細胞への酸化ダメージを抑制する

- 目のかすみやぼやけを感じやすい現代人にぴったり

監修者:金丸

アントシアニンは視細胞内の「ロドプシン」の再合成を助ける働きがあり、スマートフォンやパソコンの長時間使用による目の疲労を軽減する効果が期待されています。

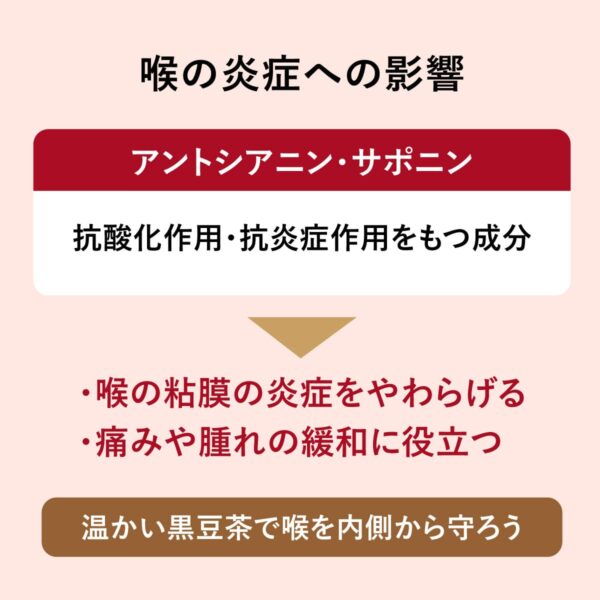

喉の痛みを軽減する

黒豆茶に含まれる「アントシアニン」と「サポニン」には、どちらも抗酸化作用・抗炎症作用がある。これらの成分は、風邪のひき始めや乾燥による喉の違和感があるときに、粘膜の炎症をやわらげ、痛みや腫れの緩和に役立つ。

- 温かい黒豆茶が粘膜を保護し、乾燥による痛みやイガイガ感を和らげる

- 風邪予防や、声をよく使う人の日常ケアにもおすすめ

監修者:金丸

黒豆茶を温かくして飲むことで、喉の乾燥を防ぎ、声帯や気道の潤いを保つことができます。特に冬場や冷房の効いた室内では、空気の乾燥が喉を刺激しやすいため、温かい黒豆茶で喉を内側から守るのは有効なセルフケア手段です。

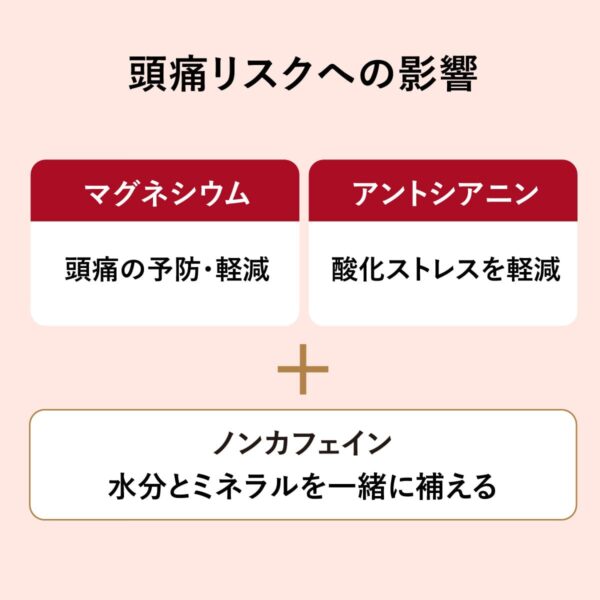

頭痛を軽減する

黒豆茶の「マグネシウム」が頭痛の予防・軽減に役立つ可能性があるとされている。また、「アントシアニン」が脳の血管にかかる酸化ストレスを軽減し、血行不良による頭痛リスクを抑える働きも期待されている。

- 頭痛は血流の乱れや血管の収縮異常、ミネラルバランスの乱れが関係している可能性

- ノンカフェインだから、カフェイン過敏の人にもやさしい

監修者:金丸

黒豆茶はノンカフェインであり、カフェインによって頭痛が悪化しやすい体質の人でも安心して飲めるのが大きな特長です。特にストレスや冷え、脱水といった日常的な要因が絡む頭痛に対して、水分とミネラルを一緒に補える飲料として取り入れやすいです。

黒豆茶の種類

- 炒り豆タイプ

- ブレンドタイプ

- ティーバッグタイプ

- 粉末タイプ

監修者:金丸

黒豆茶の種類について、主に豆タイプ、粉末タイプがあります。黒豆茶のティーバッグタイプは、紅茶よりも大きめで細かく刻んだ黒豆が詰められています。成分や栄養面を考えると豆を食べることもできる炒り豆タイプの方がおすすめ。使い勝手を求めるならティーバッグや粉末が最適です。

炒り豆タイプ

| 用途 | 飲用・食用 |

| 該当商品 | 焙煎黒豆茶、煎り黒豆など |

| 栄養成分 | 食物繊維、ポリフェノール(アントシアニン)、イソフラボン |

| 効果 | 便秘対策・抗酸化作用・美容など |

ブレンドタイプ

| 用途 | 飲用 |

| 該当商品 | ルイボスティー×黒豆茶、黒豆茶ブレンドなど |

| 栄養成分 | 食物繊維、ポリフェノール(アントシアニン)、イソフラボン |

| 効果 | 便秘対策・抗酸化作用・美容など |

ティーバッグタイプ

| 用途 | 飲用 |

| 該当商品 | 黒豆茶ティーバッグ |

| 栄養成分 | ポリフェノール、イソフラボン |

| 効果 | 便秘対策・抗酸化作用など |

粉末タイプ

| 用途 | 飲用・調理用 |

| 該当商品 | サッととけるマイボトル、黒豆茶粉末など |

| 栄養成分 | ポリフェノール、イソフラボン |

| 効果 | 便秘対策・抗酸化作用など |

黒豆茶とほかのお茶の違い

黒豆茶はノンカフェインかつ抗酸化成分が豊富であり、小豆茶やルイボスティー、ごぼう茶、とうもろこし茶などと並び健康茶の一種として位置づけられる。特に香ばしさと甘みを兼ね備えている点が特徴。

| 黒豆茶 | 小豆茶 | ごぼう茶 | ルイボスティー | とうもろこし茶 | 麦茶 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー | ほぼ0kcal | ほぼ0kcal | ほぼ0kcal | ほぼ0kcal | ほぼ0kcal | ほぼ0kcal |

| 1日の目安摂取量 | 1日2〜3杯 | 1日2〜3杯 | 1日2〜3杯 | 1日2〜3杯 | 1日2〜3杯 | 1日3〜5杯 |

| 成分例 | 食物繊維、イソフラボン、ポリフェノール(アントシアニン) | ポリフェノール、サポニン、カリウム、食物繊維 | イヌリン(水溶性食物繊維)、ポリフェノール | ポリフェノール(アスパラチン)、ミネラル(Ca・Mg) | カリウム、食物繊維 | ミネラル(カリウム・リン)、ポリフェノール |

| 主な効果・役割 | ホルモンバランスサポート、便秘改善、抗酸化、美肌、むくみ予防 | 利尿作用、むくみ軽減、血糖値コントロール、抗酸化 | 腸内環境改善、便秘解消、血糖値上昇抑制、デトックス | 抗酸化作用、アレルギー緩和、リラックス、美肌 | 利尿作用、むくみ改善、胃腸サポート | 体を冷やす作用、血液サラサラ、夏場の水分補給 |

| 主な違い | 香ばしく飲みやすく、豆の栄養を摂れる | 豆風味が強め、むくみ対策に向く | ごぼう特有の香り、食物繊維が豊富 | 南アフリカ原産、甘みあり、妊娠中も安心 | 香ばしくさっぱり | 子どもから高齢者まで飲みやすく、夏の定番 |

検証者:吉田

黒豆茶は香ばしさが心地よく、豆本来の甘みが口に広がるので飲みやすかったです。麦茶よりもコクがあり、ごぼう茶のような強い香りもないので、幅広い世代に好まれるお茶だと感じています。

黒豆茶の作り方

検証者:吉田

始めて黒豆を炒った黒豆茶を飲んだのですが、市販のティーバッグより風味が強くとてもおいしかったです。お湯を注ぐだけの手軽さとは違い、ひと手間かけることで特別感があり、リラックスタイムにぴったりだと感じました。

監修者:金丸

黒豆茶はハーブティーのようにブレンドしやすい特徴があるため、寒くなってくる時期には体を温めるので、シナモン・クコの実・生姜などと組み合わせて煮出す方法もおすすめです。市販にもブレンド商品はありますが、自分でブレンドして黒豆茶を楽しんでみてください。

STEP1:黒豆を水で洗う

サッと黒豆を洗ったら、1時間以上水につけておく。

監修者:金丸

黒大豆を煮だす際、浸水が重要です。1時間が目安になりますが、もう少し長く(1.5~2時間)つけた方がよいかもしれません。浸水時間を長くすることで、中までしっかりと水分が浸透します。

STEP2:フライパンで炒る

ザルで黒豆の水を切ってから黒豆の皮がはじけるまで弱火で炒る(10~15分ほど)。

監修者:金丸

ポリフェノールは熱に弱いと言われています。長時間炒たり、強火で炒ると栄養素が抜けてしまうかもしれません。10分程度を目途に弱火で炒るようにしましょう。

STEP3:水を加えて煮る

水400ccほど入れて弱火で煮る。沸騰したら10〜15分ほど煮出す。

監修者:金丸

ポリフェノールとの兼ね合いもありますが、色をしっかり出したい場合は時間をかけて煮出す必要があります。

黒豆茶のデメリットや注意点は?

黒豆茶は健康効果が期待できる飲み物だが、摂取にあたっては以下のような注意点がある。

- 飲みすぎによる不調

- ホルモンバランスへの影響

- 薬との相互作用

- カロリー摂取の誤解

監修者:金丸

注意点として、まず大豆アレルギーのある人は摂取を避けましょう。また、腎臓病などでカリウム制限をしている人などは、医師に相談した上で黒豆茶を飲むようにしてください。

また、水分補給を黒豆茶だけでおこなうのではなく、水も併用しながら1日3~4杯程度にしましょう。

飲みすぎによる不調

大豆イソフラボンや食物繊維を過剰に摂取すると、下痢・お腹の張り・消化不良を起こす可能性も。

ホルモンバランスへの影響

大豆イソフラボンは女性ホルモン様作用があるため、過剰摂取すると月経不順やホルモン系に影響する可能性も。

薬との相互作用

イソフラボンやポリフェノールがホルモン療法薬、抗がん剤などと相互作用する可能性がある。

カロリー摂取の誤解

茶液はほぼゼロカロリー。しかし、出がらしを食べ過ぎるとカロリーや糖質が加わる

黒豆茶のアレンジレシピ

- 黒豆茶ラテ

- 黒豆茶の出がらしクッキー

- 黒豆茶の出がらし入りひじき

黒豆茶ラテ

| エネルギー | 約102 kcal |

| 食材 |

黒豆茶パック…1個 水…250ml 砂糖…大さじ1 牛乳…少々 |

| 調理時間 | 約15分 |

| 食材の購入場所 | コンビニやスーパー |

| 費用目安 | 約40円 |

| タンパク質※P | 3.3g |

| 脂質※F | 3.8g |

| 炭水化物※C | 14.0g |

| PFCバランス(※1) | 13%(P):33%(F):54%(C) |

※1:PFCバランスは1食ごとに完璧を目指す必要はなく、1日や数日単位で整っていればOK(レシピはあくまで一例として)。

- 黒豆茶の香ばしい風味と牛乳のコクで飲みやすい

- カフェインレスなので、夜のリラックスタイムにも最適

- 砂糖の量を調整すれば甘さ控えめにもアレンジ可能

レシピ

|

1.沸騰した水に黒豆茶パックを入れ、弱火で10分程度煮出す |

|

2.氷を入れたグラスに、煮出した黒豆茶と牛乳をそれぞれ半量ずつ注ぐ。好みで砂糖も加える |

検証者:吉田

普段はコーヒーばかり飲んでカフェイン摂取量が気になっていました。黒豆茶カフェは香ばしい香りとミルクの相性がよく、コーヒーの代替えとしてすごくよさそう。甘さ控えめにして、朝食に合わせても飲みやすかったです。

監修者:金丸

砂糖を加える場合は量を控えめにし、代わりに砂糖や添加物の少ないハチミツなどに置き換えるのもおすすめです。

黒豆茶の出がらしクッキー

| エネルギー | 約857kcal |

| 食材 |

ホットケーキミックス(加糖) …150g バター…40g 黒豆茶のでがらし…約1袋 牛乳…大さじ2 |

| 調理時間 | 約20分 |

| 食材の購入場所 | コンビニやスーパー |

| 費用目安 | 約175円 |

| タンパク質※P | 10.7g |

| 脂質※F | 36.1g |

| 炭水化物※C | 121.9g |

| PFCバランス(※1) | 5%(P):38%(F):57%(C) |

※1:PFCバランスは1食ごとに完璧を目指す必要はなく、1日や数日単位で整っていればOK(レシピはあくまで一例として)。

- 黒豆茶の出がらしを再利用できるエコレシピ

- 腹持ちがよく間食にぴったり

- ホットケーキミックスなら初心者でも簡単

レシピ

|

1.ホットケーキミックスとバターをよく混ぜる |

|

2.黒豆茶のでがらしを加える |

|

3.牛乳を加え、よく混ぜる |

|

4.オーブントースターで10分ほど焼く |

検証者:吉田

黒豆茶の香ばしさがほんのり感じられ、とてもおいしかったです。市販のクッキーよりも風味が豊かで、少量でもお腹にたまりやすかったです。ただ、カロリーがとても高いので、摂取量やタイミングには気を付けて!

監修者:金丸

バターを控えるなど、脂質量を意識することでとよりヘルシーに楽しめます。甘さを抑えたい場合は、砂糖の代わりにハチミツを使うのもおすすめ。

黒豆茶の出がらし入りひじき

| エネルギー | 約144kcal |

| 食材 |

黒豆茶の出がらし…約30g ひじき…購入したもの1パック コーン…大さじ1 深煎りごまドレッシング…適量 |

| 調理時間 | 約3分 |

| 食材の購入場所 | コンビニやスーパー |

| 費用目安 |

約180 円 |

| タンパク質※P | 3.7g |

| 脂質※F | 8.9g |

| 炭水化物※C | 12.3g |

| PFCバランス(※1) | 10.3%(P):55.6%(F):34.1%(C) |

※1:PFCバランスは1食ごとに完璧を目指す必要はなく、1日や数日単位で整っていればOK(レシピはあくまで一例として)。

- ひじきとコーンの彩りで副菜としても見栄えが良い

- ごまドレッシングで手軽に味が決まる

- 市販のひじきパックを活用した時短レシピ

レシピ

|

1.ボウルに黒豆(出がらし)・ひじき・コーン・ドレッシングを入れてよく混ぜる。 |

検証者:吉田

黒豆茶の特有の風味が心配でしたが、ひじきとごまドレッシングと合わせることで自然に馴染みました。コーンの甘みも加わって食べやすく、普段の副菜として続けやすそうです。

監修者:金丸

ひじきには鉄やカルシウム、食物繊維が含まれます。ドレッシングは脂質が多くなりやすいので、量を控えめにするかノンオイルタイプを活用するとよりヘルシーに楽しめます。

また、コーンは自然な甘みをプラスしてくれるため、食べやすくなります。

黒豆茶に関するQ&A

黒豆茶はどれくらい飲み続けたら結果が出る?

A:比較的早く効果がでるものもあるが、美容効果や健康効果は時間がかかる

監修者:金丸

黒豆茶の効果が出るまでの期間について、求める効果によって大きく異なります。むくみなどは比較的短期間で効果が現れる可能性もありますが、肌の調子改善などは時間がかかります。

各効果には異なる時間軸があり、即効性のあるものと継続が必要なものが混在している。期待する効果に応じて、適切な期間での継続摂取が必要となる。

黒豆茶の男性にも嬉しい効果は?

A:疲労回復、アンチエイジングなど

監修者:金丸

抗酸化作用や疲労回復、アンチエイジングなどの観点から、男性にとっても有効な飲み物です。

黒豆茶の代表的な品種は?

A:丹波黒・黒千石・光黒など

監修者:金丸

「丹波黒」「黒千石」「光黒」などがあり、それぞれ風味や栄養価に違いがあります。

黒豆茶の出がらしはそのまま食べられる?

A:問題なく食べられる

監修者:金丸

食物繊維やたんぱく質を無駄なく摂取できるため、捨てずに料理などに活用することがおすすめ。

1995年給食会社に入社し、給食管理、レシピ開発などの業務に携わる。出産を機に退職し、育児中は特定保健指導員として生活習慣改善の支援をしながら、料理教室を主宰し、地域で食育活動を広げる。

2020年に分子栄養学認定カウンセラー取得。オーソモレキュラーの特徴である個体差を重視した栄養指導でダイエット、体調不良改善のカウンセリングを行う。コロナ禍を機にオンラインにて、料理教室、栄養講座、社内研修などに関わる。

オンライン料理教室「4品×4人分作れる!管理栄養士のカラダが喜ぶ絶品おうちごはん」は、3年間で受講者1900人を超える。

執筆活動は、WEB媒体にレシピ・コラムの掲載、会員誌、ムック本など。料理のプロが教えるサイトE・レシピに料理家登録して866人のファンを集める。野菜とスパイスを活用したレシピに定評がある。

【資格】

・管理栄養士

・分子栄養医学研究会 認定指導カウンセラー

・臨床分子栄養医学研究会 PNTトレーナー

・ナチュラル&ミネラル食品アドバイザー

・食生活アドバイザー2級(FLAネットワーク協会認定)

・国際薬膳食育師3級(国際薬膳食育学会認定)

・スパイスコーディネーターマスター(SCA認定)