禁酒をしたいと思っていても「本当に効果があるのか?」「続けられるのか?」不安になる人は多いはず。禁酒には体調改善や睡眠の質が向上するなどメリットがある一方、禁酒をおこなう最初は不調が出たり飲み会などの付き合いで感じるデメリットも。

ここでは禁酒の効果やメリットデメリットだけでなく、無理なく禁酒を続けられる方法を紹介。

この記事の監修者

伊達 友美さん

【身体編】お酒が及ぼすデメリット

- がんのリスクが高まる

- 肝臓の病気につながる

- 生活習慣病や循環器リスクが上がる

- 認知機能の低下や脳の萎縮

お酒は身体の健康だけを考えると摂るのはおすすめできません。プラス栄養的なメリットはほとんどないので、基本的に身体のために飲むものではありません。

ですが、お酒やお菓子などの嗜好品は心に栄養を与えるものなので、安全かどうかよりも自分の心に必要かどうかを重視することが大切です。

がんのリスクが高まる

アルコールは発がん性物質に分類されており、乳がんや食道がんなど複数の部位でリスク上昇が報告されている。

日本人を対象とした調査でも、飲酒量が増えるほど死亡リスクが高まる傾向が示されている。とくに食道がんについては、日本人では発症リスクが約3倍に高まるとされており、十分な注意が必要。

肝臓の病気につながる

多量の飲酒は肝臓に脂肪を蓄積させ、アルコール性脂肪肝を引き起こす。

放置すれば炎症を伴うアルコール性肝炎へと進行し、長期化すると肝硬変や肝がんに発展する可能性が高まる。アルコール依存症患者の多くで肝機能障害が確認されており、慢性的な過剰摂取は肝臓の解毒機能そのものを低下させる要因に。

とくに日本人は代謝酵素の遺伝的多型により、アルコール分解能力が低い体質を持つ人が存在するため、肝障害のリスクがさらに高まる。

生活習慣病や循環器リスクが上がる

アルコール摂取はエネルギー過多を招き、内臓脂肪の増加につながる。内臓脂肪が蓄積するとインスリン抵抗性が進行し、糖尿病や脂質異常症のリスクが高まる。

さらに飲酒は交感神経を刺激して血圧を上昇させ、長期的には高血圧や動脈硬化の進行を助長する。動脈硬化が進むことで心筋梗塞や脳卒中といった循環器疾患に至る危険性もあり、メタボリックシンドロームの大きな要因に。

認知機能の低下や脳の萎縮

長期間の飲酒は脳の神経細胞に影響を及ぼし、前頭葉や海馬の萎縮を引き起こす。これにより記憶力や判断力が低下し、認知機能障害へ進行する可能性が高まる。

また、飲酒習慣のある人は認知機能低下や血圧上昇の危険性が増すため、とくに高齢者は認知症リスクに注意が必要。

【精神編】お酒が及ぼすデメリット

- メンタルの不調や気分の乱れ

- 人間関係や社会的トラブルの原因

メンタルの不調や気分の乱れ

飲酒直後から数時間はリラックス感が得られ、気分が安定するケースが多く、アルコールの作用により一時的に緊張が緩和され、心理的な安心感につながる。

しかし翌日には、アルコール代謝に伴う体内環境の変化や脱水の影響で、落ち込みや不安感が強まりやすい。飲酒量によっては二日酔いが収まった2~3日後に無気力感が現れる場合もあり、感情の乱高下を招く要因に。

お酒を飲みすぎてしまうと心の栄養補給を目的とした場合でも逆効果となり、気分の浮き沈みがより顕著に現れる傾向があるので注意が必要です。

人間関係や社会的トラブルの原因

飲酒は判断力や抑制力を低下させ、仕事のパフォーマンスを下げる要因に。業務上のミスや遅刻、集中力の低下は職場での信頼を損ない、キャリアに影響を及ぼす危険性も。

また、家庭内では暴言や暴力などの問題を引き起こし、家族関係を悪化させるケースも少なくない。さらに飲酒運転や公共の場でのトラブルにつながり、社会的信用を失う行動をまねていしまう可能性も高まるため注意が必要。

禁酒で期待できる7つの効果・メリット

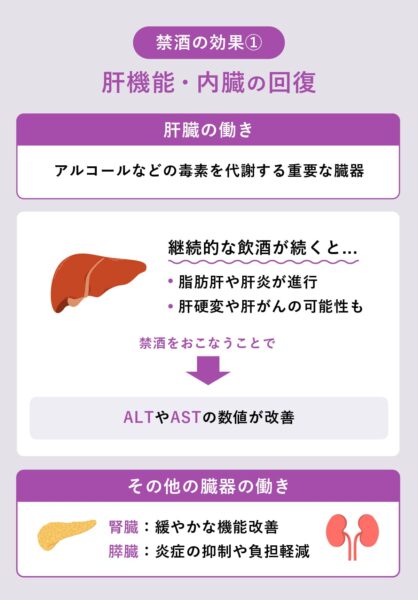

肝機能と内臓の回復

肝臓はアルコールを含むあらゆる毒素を代謝する重要な器官であり、一時的な負荷であれば処理が可能な場合も。しかし継続的な飲酒は脂肪肝や肝炎を進行させ、放置すれば肝硬変や肝がんへ発展する危険性があるが、禁酒を始めて1ヶ月ほどでALTやASTといった数値の改善が確認されるケースが多い。

腎臓はアルコール以外の要因による影響も大きいが、禁酒によって緩やかな機能改善の傾向が見られる。膵臓は糖尿病との関連性が強く、禁酒により炎症の抑制や負担軽減が期待できる。

アルコールは臓器に限らず、全身の炎症を悪化させる傾向があるため、禁酒は全身の回復をサポートしてくれるでしょう。

睡眠の質の向上

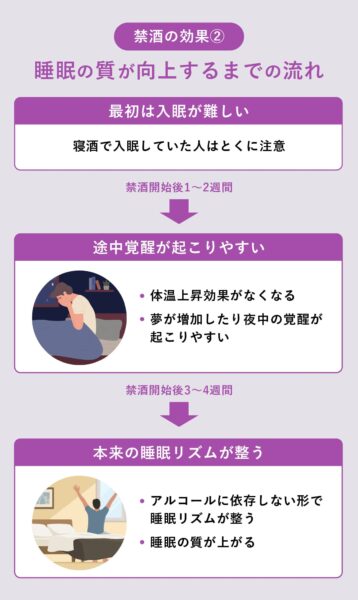

アルコールは入眠を助ける一方で深い睡眠を妨げ、途中覚醒を増やす作用を持つ。禁酒を始めた直後は寝酒による体温上昇効果がなくなるため入眠が難しくなり、夢が増加したり夜中の覚醒が起こりやすい。

この不安定な状態は1~2週間続くことが多いが、3~4週間が経過するとアルコールに依存しない本来の睡眠リズムが整い始め、質の改善が実感しやすくなる。

睡眠環境を整える方法として、以下の内容を参考にしよう。

- 夕方以降の照明を暗くする

- 自分にとって快適な温度・湿度に調整する

- 入浴のタイミングを寝る2~3時間前にする

- マグネシウムやトリプトファンを積極的に摂取する

以下の記事では、朝までぐっすり寝る方法を睡眠の専門家が解説。眠りの質を良くしたいと考えている人は参考にしてみて。

朝までぐっすり寝る方法は?質のいい睡眠をとるポイントを解説

5人に1人が睡眠に満足できていない 厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、20歳以上の約2割が睡眠の質に不満を抱えている。現代人が睡眠時間を確.....

肌が綺麗になる

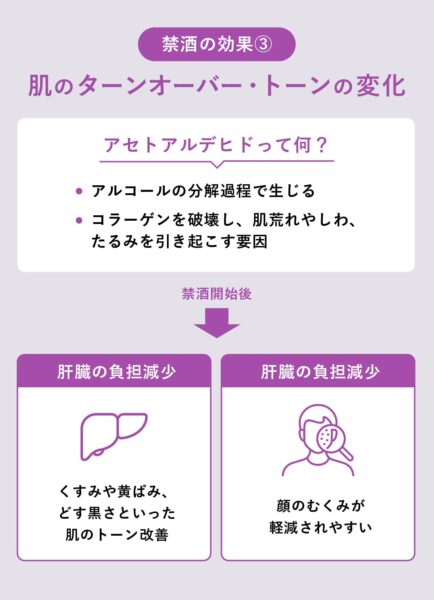

アルコールの分解過程で生じるアセトアルデヒドは、コラーゲンを破壊し、肌荒れやしわ、たるみを引き起こす要因に。禁酒によってこの有害物質の影響が軽減されることで、肌のターンオーバーが整い始める。

さらに肝臓への負担が減少することで、くすみや黄ばみ、どす黒さといった肌のトーン変化も改善される。余分な水分の排出も促されるため、顔のむくみが軽減されやすい。

とくに女性は翌朝の変化を実感しやすいでしょう。また、血行不良や炎症が抑えられることで老化の進行を防ぐ効果も期待できます。

内臓脂肪が減少して痩せる効果がある

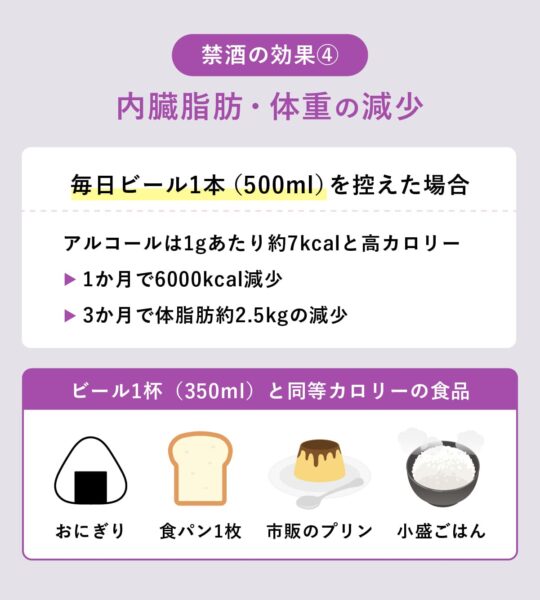

アルコールは1gあたり約7kcalと高カロリーであり、禁酒によってその分のエネルギー摂取は確実に抑えられる。たとえばビール500mlを1日1本控えるだけで、1ヶ月あたり約6000kcalの削減となり、単純計算では3ヶ月で体脂肪約2.5kgの減少が見込まれる。

【ビール1杯と同じカロリー消費量の食べ物】

| 食品名 | カロリー(kcal) |

| おにぎり(梅) | 約180 |

| 食パン(6枚切り1枚) | 約150 |

| 市販のプリン | 約130 |

| ごはん(小盛 約120g) | 約150l |

ただし体重の変化は計算通りに進むわけではなく、減少幅は個人差が大きい。影響が大きいものとして、揚げ物とビールを同時に摂取する場合が挙げられる。

アルコールは油の吸収を促進する作用があり、揚げ物と同時に摂取すると通常の約30%から50%へと高まり、内臓脂肪の蓄積を助長しやすい。体重や体脂肪の変動は、禁酒そのものに加えて食事内容や組み合わせによって大きく左右されるので注意が必要。

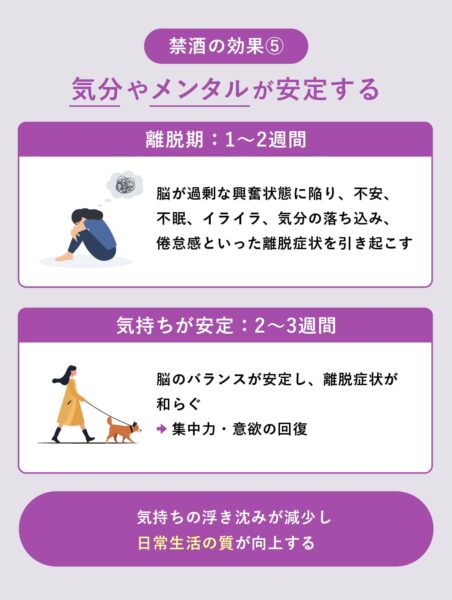

気分やメンタルの安定

禁酒を始めてから1〜2週間は離脱期となり、気分の落ち込みや倦怠感が生じやすい。しかし不安定な時期を過ぎると、2〜3週間を境に少しずつ気持ちが落ち着き、集中力や意欲が戻り始める傾向がある。

禁酒を継続することによって心理的な浮き沈みが減少し、集中力や意欲の回復など、日常生活の質の向上にもつながりやすい。

以下の記事では、メンタルを強くするやり方やストレスとの向き合い方を紹介。より詳しく知りたい人はチェックしてみて。

メンタルを強くする方法とは?強い人と弱い人の特徴・ストレスとの向き合い方

メンタルに悪影響を与える要因 メンタルに悪影響を与える要因には、普段の生活やストレスが大きく関わっている。 生活習慣の乱れ 慢性的なストレス 生活習慣の乱れ メ.....

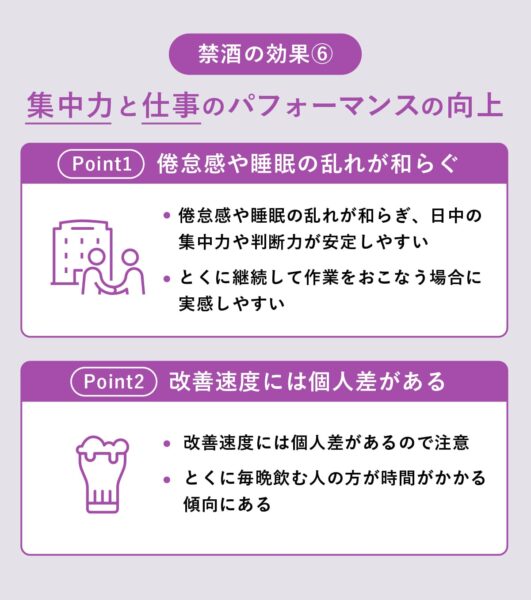

集中力と仕事のパフォーマンス

禁酒によって肝臓の負担が軽減されると、倦怠感や睡眠の乱れが和らぎ、日中の集中力や判断力が安定しやすくなる。とくに継続して作業をおこなう場合や意思決定を要する場面では、業務パフォーマンスの向上を実感しやすい。

飲酒習慣の改善による体感の改善速度には個人差があります。週末だけ飲む人よりも、毎晩飲む人のほうが時間がかかるでしょう。

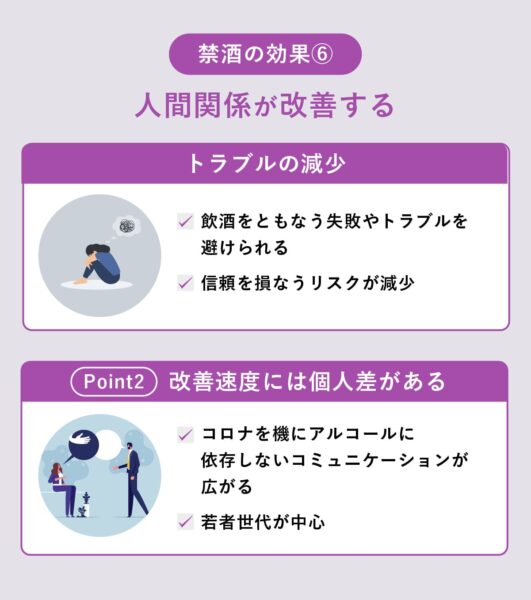

人間関係の改善

禁酒によって飲酒に伴う失敗やトラブルを避けられるようになり、ビジネスや日常生活における信頼を損なうリスクが減少する。

また、コロナを機にアルコールがなくても人とのつながりを築けるという発見が大きな転機に。最近では若者世代を中心にお酒に依存しないコミュニケーションの形が広がりつつある。

自律神経が安定する

禁酒によりアルコールの刺激から解放されることで、自律神経の働きが整う傾向も。たとえば睡眠リズムや食欲の安定、気分の浮き沈みの軽減などにより、日常生活全体のバランスが取りやすくなる。

とくに寝つきや目覚めの改善は自覚しやすく、意欲や集中力の回復によって仕事や学習の効率が高まりやすい。これが心身の安定が生活の余裕につながり、健やかな行動習慣を継続しやすくなる。

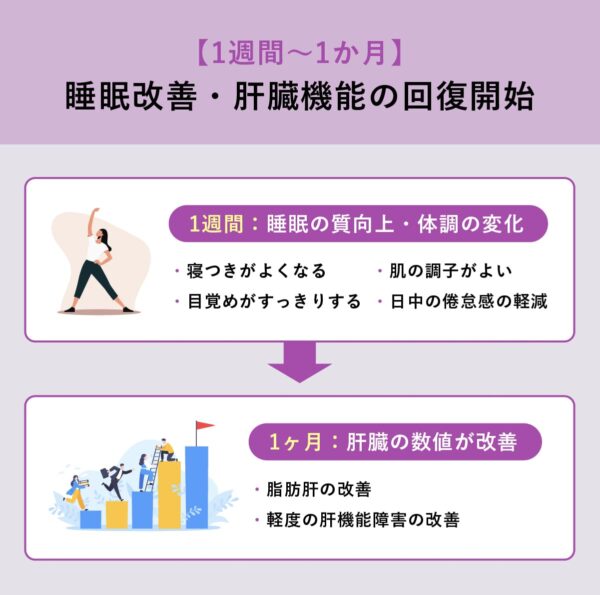

【時系列別】禁酒の効果

| 時間 | 変化 |

| 1〜3日目 | 頭痛・不眠・だるさ |

| 1週間〜1ヶ月 | 睡眠改善・肝臓機能の回復開始 |

| 3ヶ月〜1年 | 肝機能数値の改善・脂肪肝や軽度の肝炎が改善 |

とくに男性の場合、お酒でお腹を壊しやすい傾向にあるため、腸内環境の改善を実感しやすいでしょう。

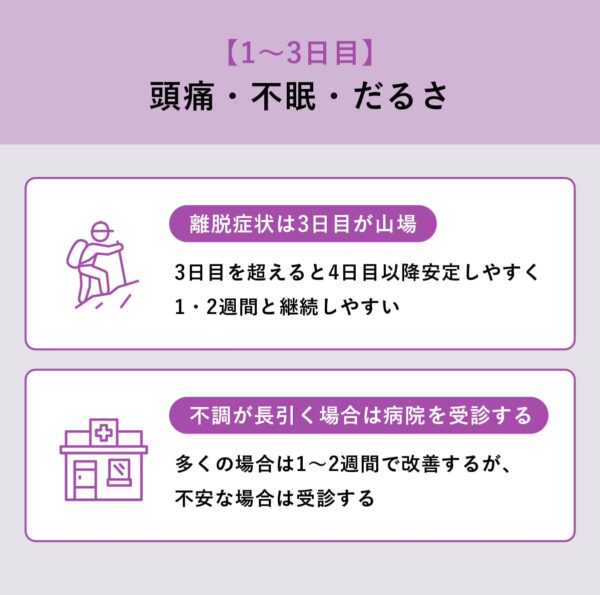

【1〜3日目】頭痛・不眠・だるさ

禁酒開始直後は頭痛や不眠、倦怠感といった離脱症状が現れやすい。とくに3日目が大きな山場で、継続できるかどうかを左右する時期となるが、3日目を超えることで4日目以降が安定しやすく、1週間、2週間と継続できる傾向に。

頭痛や不眠の症状が現れても多くの場合は1〜2週間で改善するが、長引く場合や極端な不調が出た場合は医療機関を受診しよう。

不調が出た場合の対処法としておすすめの方法は、水分とミネラル補給。よくスポーツ飲料を摂取する場合があるが、スポーツ飲料は血糖値の乱高下を招きやすく、高血圧や糖尿病の人には悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要。

水分・ミネラル補給におすすめの飲み物

| 飲み物例 | ポイント |

| トマトジュース |

|

| 野菜ジュース |

|

【1週間〜1ヶ月】睡眠改善・肝臓機能の回復開始

禁酒を始めて1週間ほど経過すると離脱期を越えるが、寝つきがよくなったり目覚めもすっきりしやすくなるなど、とくに睡眠の質に変化が表れやすい。肌の調子や日中の倦怠感の軽減など、副次的な体調の変化も見られる。

肝臓に関しては禁酒を継続して1ヶ月前後を目安に数値改善が確認されることが多い。脂肪肝や軽度の肝機能障害の改善が始まるタイミングでもあり、身体が修復に向かっているよい兆候。

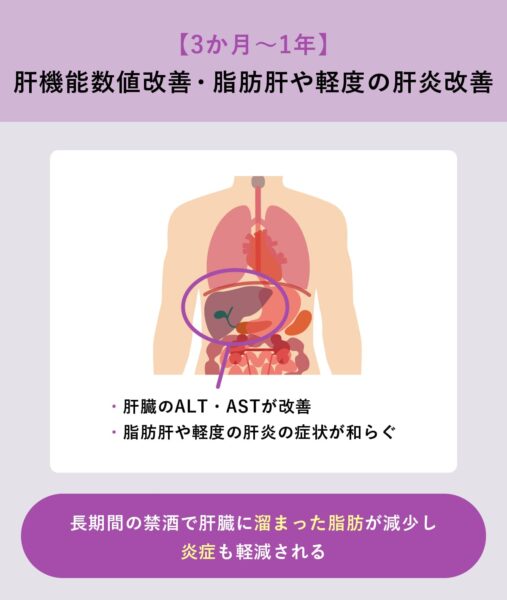

【3ヶ月〜1年】肝機能数値の改善・脂肪肝や軽度の肝炎が改善

禁酒を3ヶ月以上継続することで、肝臓のALTやASTといった数値の改善が期待され、脂肪肝や軽度の肝炎では症状が和らぐケースが多い。長期間の継続により、肝臓に溜まった脂肪が減少し、炎症も軽減される。

入院が必要なほど数値が悪化している場合は一滴の飲酒も許されませんが、軽度の異常やコレステロール値の上昇程度の場合は週1回のご褒美として飲むほうがストレスを抑えやすく、継続につながりやすいです。

厳しすぎる制限は反動を招き暴飲暴食につながるリスクもあるので、自分の心と相談しましょう。

禁酒を成功させるための5つのコツ

始める日を決める

禁酒を続けるためにはスタート日を決めるのがおすすめ。曖昧に始めるよりも「この日から禁酒を始める」と区切ることで意志が固まり、継続しやすくなる。

記念日や誕生日など、自分にとって特別な日をスタートに選ぶと意識付けが強まるため、生活の節目を活かした始め方を取り入れてみよう。

飲むタイミングを記録する

飲酒のタイミングや量を記録することで、自分の飲酒パターンを可視化でき、効果を実感しやすい。数値や記録が目に見える形で残るため、抑制力が働きやすい特徴も。

また、可視化したことで無自覚だった飲酒習慣を見直すきっかけにもなるため。簡易的でもよいので記録をするのが禁酒を成功させるポイント。

ノンアルコールビールに置き換える

禁酒の初期段階では、アルコールを含まない飲料に置き換えることが習慣の断ち切りにおすすめ。ビールを毎日飲んでいた人がノンアルコールに切り替えるだけで1杯あたり60〜80kcalのカロリーカットが見込め、飲酒欲求を抑えながら習慣を断つ助けになる。

ビールとノンアル(100mlあたり)の比較表

| ブランド/商品名 | アルコール分 | カロリー(kcal/100ml) | 糖質量(g/100ml) |

| アサヒ スーパードライ(ビール) | 5% | 42 | 3.0 |

| アサヒ ドライゼロ(ノンアル) | 0.00% | 0 | 0 |

| キリン 一番搾り(ビール) | 5% | 40 | 2.6 |

| キリン グリーンズフリー(ノンアル) | 0.00% | 6 | 1.5 |

ただし選ぶ際には糖質やカロリー以外にも、人工甘味料や香料、着色料、カフェインが含まれているか成分表示の確認が必要。尿酸値を意識してよくプリン体0を選ぶ場合があるが、尿酸値は脱水が大きな要因であるため、水分補給をこまめにとるのがポイント。

ノンアルコールを選ぶ際は、「美味しく飲めるものなのか?」を考えてみましょう。お酒は心に栄養を補給するために飲むものなので、美味しくないと思いながら飲むのは逆効果でストレスになってしまいます。

周りに禁酒を宣言する

禁酒を続けるうえで大きなポイントは、家族や友人など身近な人への宣言をおこなうこと。自分1人だけでおこなおうとすると揺らぎやすいが、周囲に伝えることで支援を受けやすくなる。

また、周囲の目があること自体が適度なプレッシャーとなり、飲酒の誘惑を断ちやすくなる。飲み会などの場面でも「禁酒中」と伝えることで断りやすくなり、結果として余計な飲酒の機会を減らせる。

週1で休肝日をつくる

肝臓への負担を減らしたい人は、まず休肝日を週1日設けるのがおすすめ。完全禁酒をいきなりおこなうのはハードルが高い場合でも、週1回だけなら取り入れやすく、飲酒習慣を徐々に減らしていくきっかけにも。

ただし、本格的に体調を改善したい場合は週2日以上の休肝日を設けよう。たとえば週5日休み、週末だけに限定して飲むスタイルは継続しやすく、心身の回復を助ける効果が期待できる。

アルコール依存症の2つのリスク

| 身体的リスク |

|

| 精神的リスク |

|

軽度のうちに気づけないと、やめるのがどんどん難しくなってしまいます。自覚がないまま進行する場合が多いため、不安な方は病院を受診しましょう。

【やめられない人向け】減酒の目安量

| ビール | 500ml |

| ワイン | グラス1杯 |

| 焼酎 | ロックで1杯程度 |

| 日本酒 | 180ml |

一般的には1合程度といわれていますが、とくに女性の場合は体格差・体内の水分量・アルコール分解酵素の働きが男性と異なり、アルコールの影響を受けやすいとされているので注意が必要です。

禁酒に関するQ&A

完全禁酒と減酒、どちらがいい?

A:肝機能に強い負担がある人や依存傾向が見られる人は完全禁酒がおすすめ

完全な禁酒はシンプルでわかりやすい方法で、肝機能に強い負担がある人や依存傾向がある人におすすめです。一方で減酒は続けやすいのが特徴で、週に飲んだ回数や1回に飲んだ量を記録することで以前より減っているか判断できます。

減酒の方法

①飲む回数を減らす

- 週に5回飲んでいた→週2回に減らした

②1回あたりの量を減らす

- ビールを500mlから350mlに減らす

- ジョッキのサイズを小さく選ぶ

- 缶の本数を調整する

いきなり禁酒するのは危険?

A:日常的に大量飲酒をしている場合は離脱症状が強く出る可能性ある

禁酒のリスクは飲酒量によって大きく異なります。普段から少量しか飲まない人であれば、いきなりやめても副作用はほとんど見られませんが、日常的に大量に飲んでいる場合は、頭痛や不眠、震えなどの離脱症状が強く出ることがあります。

1日に60g以上のアルコールを摂取する場合はとくに注意が必要で、医療機関や専門家に相談しながら取り組むことをおすすめします。

飲みたくなったときの対処法と代替手段は?

A:炭酸水を飲んだり食事を食べるのがおすすめ

お酒をどうしても飲みたくなった場合は、何かを口にするのがおすすめです。飲み物であれば炭酸水など、シュワっとした刺激を味わえるものを飲むことで満足できる人が意外と多いです。

さらに、ご飯やおかずをしっかり食べるのもおすすめです。食事をとることで満腹感を得られ、「もうお酒はいらない」という感覚につながりやすいでしょう。

失敗しそうなときはどうすればいい?

A:完全にやめることにこだわらず減酒へ切り替える

禁酒の継続が難しく感じたときは、完全にやめることにこだわらず減酒へ切り替えるのがおすすめです。少しでも飲酒量を減らせているなら、確実に前進している状態と捉えることがポイントです。

また、一度飲んでしまったからといって禁酒を諦めるのではなく、翌日からまた取り組む意識が大切です。0か100かという極端な考え方は挫折につながりやすいので、完璧を求めすぎず、状況に応じて目標を修正しながら進めましょう。

禁酒の効果が出ない場合は?

A:飲酒量が少なかった場合や自覚できていない場合が多い

禁酒を始めても、元々飲酒量が少なかった人や、実際にはよい方向に進んでいても、自覚できていない人が多いです。効果が出ないと感じる要因としては、自分が期待するスピードとのギャップが大きいことがほとんどです。

自己流では判断基準がなく変化に気づきにくいため、不安な場合は医師や栄養士のアドバイスを受けながら進めるとよいでしょう。

NPO法人女性ウェルネス食推進機構:理事長、管理栄養士、戸板女子短期大学客員教授、日本抗加齢医学会認定指導士、ペット栄養管理士。クリニックやエステなどでの食事指導歴35年。

25㎏のダイエットと摂食障害、ニキビ肌、不眠、生理不順、PMS、便秘、冷え改善をした体験から、控える制限する食改善ではなく、食べて代謝をアップする「プラス栄養メソッド ®︎ 」を提唱。メリハリボディと美肌、フェムケア、アンチエイジングを実現する食事カウンセリングを行なっている。

ダイエットや美容など書籍の累計157万部、テレビなどメディア出演や監修もおこなう。サプリメントや食事プログラムの開発にも多数関わっている。